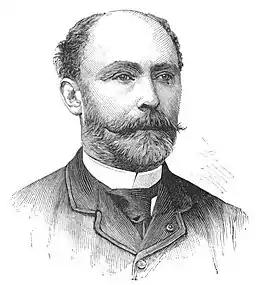

Georges Patinot

Charles-Philippe-Georges Patinot, né à Paris le et mort dans cette même ville le [2] est un avocat, haut fonctionnaire et directeur de journal français du XIXe siècle.

| Préfet de Seine-et-Marne | |

|---|---|

| - | |

| Préfet de l'Indre | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 51 ans) 1er arrondissement de Paris |

| Sépulture |

Cimetière du Père-Lachaise (jusqu'au ) |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Famille |

Léon Renault (cousin) Jules Bapst (beau-père) Léon Say (oncle de son épouse) Jean-Pierre Renouard (petit-fils) |

| Distinctions | |

|---|---|

| Archives conservées par |

Archives nationales (F/1bI/371)[1] |

Biographie

Avocat puis haut fonctionnaire (1865-1883)

Fils d'un notaire parisien, Georges Patinot étudie au lycée Louis-le-Grand puis à l'École de droit afin de devenir avocat. Inscrit au barreau de Paris, nommé secrétaire de la Conférence du stage en 1869, sous le bâtonnat de Jules Grévy, il travaille dans le cabinet de ce dernier[3] et plaide auprès de la Cour d'appel de la capitale de 1865 à 1872.

Pendant le siège de Paris (1870), il défend la ville au sein de la garde mobile et prend part à la bataille de Champigny. Resté dans la capitale pendant la Commune, il prend part, au Grand Hôtel, à une tentative de résistance contre l'insurrection (21-).

Cousin de Léon Renault, qui vient d'être nommé préfet de police en , il entre à son service comme chef de son secrétariat particulier () puis comme chef de cabinet (). C'est à ce titre qu'il est chargé de l'expulsion de Napoléon-Jérôme Bonaparte en . S'occupant particulièrement de la police étrangère et de la police militaire (qui faisaient partie des attributions du préfet de police avant leur transfert aux ministères des Affaires étrangères et de la Guerre), il dirige la reconstitution du sommier de la préfecture détruit pendant la Semaine sanglante. Ces services lui valent d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du .

En 1876, Patinot est nommé préfet, de l'Indre () puis du Loir-et-Cher (). Orléaniste[4] rallié à la république modérée prônée par Thiers, il démissionne lors de la crise du 16 mai 1877. Après la victoire électorale des républicains, il est nommé préfet de Seine-et-Marne et occupe ce poste pendant près de six ans, du au . Satisfait de ses services, le gouvernement lui accorde le grade d'officier de la Légion d'honneur par décret du . Il est également nommé officier d'académie. Outre ces honneurs nationaux, il est décoré de l'Ordre de François-Joseph (Autriche-Hongrie) vers 1882.

Directeur du Journal des débats (1884-1895)

Le [5], Georges Patinot épouse Louise-Françoise-Cécile Bapst (1859-1917)[6] et rejoint ainsi la « dynastie » des Bertin qui ont dirigé le Journal des débats depuis la fin du XVIIIe siècle. Cécile est en effet la fille de Jules Bapst, directeur des Débats depuis 1871, la petite-nièce d’Édouard Bertin (directeur de 1854 à 1871), la petite-fille d'Armand Bertin (directeur de 1841 à 1854), et l'arrière-petite-fille de Louis-François Bertin (directeur de 1799 à 1841)[7]. Elle est également la nièce d'un administrateur et collaborateur régulier des Débats, le président du Sénat Léon Say[3].

En , Patinot quitte l'administration pour succéder à son beau-père à la tête du célèbre quotidien le 1er janvier suivant[7]. Tout en restant fidèle à la ligne éditoriale libérale de centre gauche établie par ses prédécesseurs, il n'hésite pas à innover : il crée ainsi un service d'informations et attribue une plus grande place aux actualités, fait du journal un bi-quotidien en le dotant d'une seconde édition, paraissant le soir sur papier rose, et il en renforce la rédaction en y intégrant celle d'une autre feuille modérée, Le Parlement d'Alexandre Ribot.

Malgré l'échec cuisant de sa candidature aux élections sénatoriales de 1885 en Seine-et-Marne (remportées par le radical Dufraigne), le nouveau directeur des Débats exerce une influence politique incontournable au sein du centre gauche. En 1889, au paroxysme de la crise boulangiste, il œuvre à la création d'une formation politique modérée, résolument républicaine mais très hostile aux radicaux, l'Union libérale (l'une des « ancêtres » de la Fédération républicaine). S'il en confie la présidence à l'avocat Henri Barboux, Patinot joue néanmoins un rôle important dans la vie de ce « parti ». En 1892, il propose ainsi à René Vallery-Radot, gendre de Pasteur, de se présenter aux élections législatives suivantes avec le soutien de l'Union libérale[8].

Partisan de la colonisation de l'Afrique, Patinot participe, avec le journaliste Harry Alis, à la formation d'un comité pour soutenir financièrement et promouvoir les projets de l'explorateur Paul Crampel. Ce « comité Crampel » devient en 1891 le « comité de l’Afrique française » et finance plusieurs autres expéditions, principalement en direction du Congo (missions Dybowski, Maistre et Mizon)[9]. Membre du conseil d’administration (1885)[10] et du comité de direction (1894)[11] de la Compagnie du canal de Suez, Georges Patinot est délégué en Égypte au mois d' afin d'y négocier la fin d'une grève des dragueurs grecs employés par la compagnie.

Le il décore Paul Bosq de la Légion d'Honneur[12].

Affaibli par ce voyage et par la maladie, il meurt quelques mois plus tard, à l'âge de 51 ans, en son domicile du no 184 de la rue de Rivoli[2].

Le [13] Paul Bosq publie un article dans Le Figaro annonçant la mort de Georges Patinot.

Après des obsèques célébrées en l'église Saint-Roch, il est inhumé le au cimetière du Père-Lachaise (66e division)[14] - [15].

Georges Patinot est le père de Philippe, de Louise-Geneviève-Suzanne (1883-1969)[16], de Marie-Madeleine-Germaine (1888-1949)[17] et de Georgette-Cécile-Marie Patinot (1893-1947)[18]. Celle-ci, mariée en 1919[18] au juriste Pierre-Edmond Renouard (1887-1976), secrétaire général de la Fédération républicaine de 1932 à 1940 et haut fonctionnaire (directeur de cabinet de Louis Marin puis préfet du Tarn), est la mère des résistants Jacques et Jean-Pierre Renouard.

Références

- « http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_001514/d_1494 »

- État civil du 1er arrondissement de Paris, acte de décès no 534 du 21 juillet 1885.

- Journal des débats, 21 juillet 1895, p. 1.

- La Justice, 8 octobre 1880, p. 1, et Le Petit Parisien, 11 janvier 1883, p. 2.

- État civil du 2e arrondissement de Paris, acte de mariage no 600 du 20 septembre 1881.

- Journal des débats, 13 novembre 1917, p. 2.

- Le Livre du centenaire du Journal des débats 1789-1889, Paris, Plon, 1889, p. 595.

- Louis Pasteur Vallery-Radot, Correspondance de Pasteur, vol. IV, Paris, Flammarion, 1951, p. 334-335.

- Raymond Kœchlin, « M. Georges Patinot », A travers le monde, no 32, 10 août 1895, p. 316.

- Le Figaro, 11 février 1885, p. 6.

- Le Petit Parisien, 19 février 1894, p. 4.

- « Ministère de la culture - Base Léonore », sur www2.culture.gouv.fr (consulté le )

- Figaro : journal non politique, Figaro, (lire en ligne)

- Journal des débats, 24 juillet 1895, p. 1.

- Registre journaleir d'inhumation, 23 juillet 1895, n°2963, page 29

- État civil de Melun, acte de naissance no 102 du 2 mars 1883.

- État civil du 1er arrondissement de Paris, acte de naissance no 1042 du 21 novembre 1888.

- État civil du 1er arrondissement de Paris, acte de naissance no 310 du 12 avril 1893.

Bibliographie

- André Hallays, « M. G. Patinot », Bulletin annuel de l'Association amicale des secrétaires et anciens secrétaires de la Conférence des avocats à Paris, 1897, p. 55-62 et 381.

- « M. Georges Patinot », Le Monde illustré, , p. 55.

Lien externe

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :