Géographie du Tibet

Le Tibet est une région culturelle et historique d'Asie, située en République populaire de Chine. Constitué des anciennes provinces tibétaines du Kham, de l'Ü-Tsang et de l'Amdo, il comprend aujourd'hui essentiellement les subdivisions administratives autonomes tibétaines de la République populaire de Chine dont la région autonome du Tibet.

Le Tibet est principalement constitué d'un haut plateau, le plateau tibétain, entouré de trois côtés par les plus hauts massifs du monde, l'Himalaya au sud, le Karakoram à l'ouest et le massif du Kunlun au nord. Souvent appelé « le Toit du Monde », le Tibet a une altitude moyenne de 4 200 mètres et son plus haut sommet, l'Everest, culmine à 8 849 mètres[1]. Le Tibet est aussi qualifié de « château d'eau de l'Asie » car les plus grands fleuves du continent asiatique le traversent dans leur cours supérieur[2].

Sa superficie est de 2,5 millions de km2[3].

Géographie physique

Origine géologique

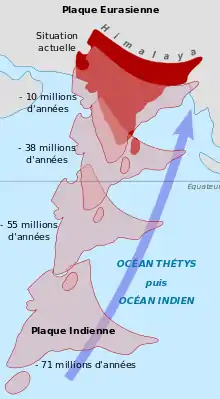

L'origine géologique du Tibet remonte à 60 millions d'années de la collision lente et massive entre le sous-continent indien, alors une île gigantesque, et le reste de l'Asie. Cette théorie est confirmée par la présence de fossiles marins au Tibet, loin de toute mer de nos jours[4].

Reliefs et frontières

Le Tibet est isolé du reste de l'Asie par les plus hautes montagnes du monde : au nord, les Kunlun et les Nanshan constituent une muraille naturelle; sa frontière occidentale est marquée par le Karakoram et les contreforts du Ladakh; au sud se dresse la chaîne himalayenne. Sa frontière orientale est moins protégée et moins clairement définie, ce qui entraîna des contestations territoriales avec la Chine[4].

À 4 000 mètres d’altitude, l'oxygène se raréfie et il y a 40 % d’oxygène en moins dans l’air qu’au niveau de la mer[5].

Le plateau tibétain

Le plateau tibétain a pour origine la collision des plaques indienne et eurasienne qui ont pris en étau les plaques de Qiantang et de Lhassa au cours du Cénozoïque. Constituant une des plus grandes structures topographique de la Terre, avec d'importants effets climatiques régionaux (aridité du plateau lui-même, mousson) et mondiaux (circulation atmosphérique mondiale). Cette évolution géologique a enfermé l'océan Téthys qui séparait les plaques [6].

Le plateau tibétain est divisé en trois grandes régions naturelles : le Haut Tibet ou Changthang (plateau du Nord), le Tibet oriental et le Tibet méridional autour de Lhassa. Le Changthang, plateau entrecoupé de montagnes et de lacs salés, occupe la majeure partie du Tibet.

Montagnes

L'Everest, en tibétain Chomolungma, en népalais Sagarmatha, dont l'altitude est établie à 8 849 mètres, est identifié comme le plus haut sommet du monde. Cette caractéristique lui vaut d'être baptisé de son nom actuel par les Occidentaux en 1865 et, dès les années 1920, de lui attirer l'intérêt des alpinistes qui se lancent à l'assaut de ses pentes.

Les autres plus hautes montagnes de l'Himalaya sont notamment le Lhotse (8 516 mètres - 4e), le Makalu (8 463 mètres - 5e), le Cho Oyu (8 201 mètres - 6e), le Shishapangma (8 013 mètres - 14e), le Gyachung Kang (7 952 mètres - 16e), le Gauri Sankar (7 134 mètres), le Gurla Mandhata (7 694 mètres - 34e), le Changtse (7 580 mètres - 45e), le Chomolhari (7 314 mètres - 80e), le Khumbutse (6 640 m), le Melungtse, le Namcha Barwa et le Yangra.

Sur le plateau tibétain se trouvent quelques chaînes montagneuses : le Gangdise Chan dominé par le mont Kailash (6 714 mètres), les monts Nyainqêntanglha (mont Nyainqêntanglha, 7 162 mètres) et les monts Tanggula (Geladaindong, 6 621 mètres)

À l'est du plateau se trouvent les monts Hengduan avec le Kawagebo (6 740 m).

Le nord du plateau est bordé par la cordillère du Kunlun.

Les cols de montagnes sont le Cherko la, et le Col Nord (7 020 mètres).

Les montagnes moins élevées sont le mont Gephel...

Zones désertiques

Le bassin du Qaidam est une région désertique du nord du plateau du Tibet, située dans la Préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi de la province du Qinghai. Son nom provient probablement de tsa'i dam, qui signifie en mongol et en tibétain, « marais salé ».

Climat

Le climat du Tibet est réputé hostile.

L'est du plateau est soumis à la mousson de la Chine et du Sud Est asiatique. Dans la plaine du Nord, le climat est continental et les hivers peuvent durer 6 mois. Le ciel est d'un bleu profond en général sans nuages, les précipitations y sont exceptionnelles. Par contre au sud et au centre les restes des moussons indiennes entraînent des précipitations quelquefois abondantes. À cause de l'altitude les tempêtes de grêle et de neige sont courantes. Or Lhassa est approximativement à la même latitude que la région du Caire : ces régions sont subtropicales[7].

Hydrographie

Claude B. Levenson qualifie le Tibet de « château d'eau de l'Asie » avec les plus grands fleuves du continent asiatique[2].

Principaux fleuves

C'est au Tibet que les grands fleuves d’Asie prennent leur source et le traversent dans leurs cours supérieurs :

- Le Brahmapoutre, dénommé Tsangpo au Tibet, coule au Bangladesh ; sa source est à 5 000 m d'altitude, dans la chaîne himalayenne des Kailas, au glacier Kubigangri, près de Lhassa.

- La Salween coule vers la Birmanie, sa source est à environ 4 000 mètres d'altitude dans les monts T'ang-ku-la (Tanggula), au nord de la chaine himalayenne,

- L’Indus qui a sa source au mont Kailâs ou Gangri irrigue le Pakistan et le Sutlej un affluent de l'Indus qui a sa source près du mont Kailash.

- Le Mékong irrigue le Viêt Nam via la frontière Laos-Thaïlande et traverse le Cambodge,

- Le Fleuve Jaune ou Huang He, qui irrigue la Chine, se nomme en Tibétain རྨ་ཆུ་ rMa chu, « le fleuve du paon ».. Il prend sa source dans les monts Kunlun et se dirige vers l'est à travers le plateau tibétain dans lequel il a creusé de profondes gorges.

- Le Yang-tsé le troisième plus long fleuve du monde (après l'Amazone et le Nil) alimente la Chine. Le Yang-tsé prend sa source à plus de 6 600 mètres, dans les monts Tanggula, dans un paysage extrême de glaciers et de terres enneigées, parsemé de moraines, balayé par des vents violents et dépourvu de toute végétation. Il est appelé en tibétain Dri chu (འབྲི་ཆུ་, Wylie 'bri chu, lit. « fleuve de la femelle du yack »).

La richesse hydroélectrique représente 57 % du potentiel de la Chine et des centrales sont construites pour exporter l'électricité vers le sud du pays[8].

Principaux lacs

Le Tibet est situé dans sa majeure partie à l'emplacement de l'océan Téthys disparu il y a 100 millions d'années. Les nombreux lacs salés du Tibet résultent de cet océan[8].

- Le lac Qinghai est un lac d'eau salée, historiquement connu sous son nom mongol lac Kokonor ou Koukounoor (« lac Bleu »), ou encore Tso Ngonpo en tibétain. Il est le plus grand lac de Chine, situé pour sa rive sud dans le xian de Gonghe de la préfecture autonome tibétaine de Hainan et pour sa rive nord dans les Xians de Haiyan et de Gangca de la préfecture autonome tibétaine de Haibei de la province éponyme de Qinghai.

- Le lac Manasarovar est un lac d'eau douce de la région autonome du Tibet, considéré comme un lieu sacré à la fois au Tibet et en Inde. Il est séparé du lac Rakshastal, son proche voisin occidental, par une bande de terre de seulement quelques kilomètres de largeur, et est surplombé par le mont Kailash, une trentaine de kilomètres plus au nord.

- Yamdrok-Tso

- Le lac Namtso est l'un des plus célèbres lacs sacrés du Tibet. Il est un lieu saint du bouddhisme tibétain. De nombreux fidèles se réunissent autour du lac pour une grande cérémonie qui s'y déroule l'année du mouton, tous les 12 ans. Il abrite également le monastère de Tashi Dor en son extrémité sud-est.

- Le lac Sengli est, à une altitude de 5 386 m, le plus haut lac du monde[9] pour des lacs d'une superficie dépassant les 50 km2. C'est un lac d'eau douce.

- Pangong Tso

Zone forestière

Des zones forestières autrefois verdoyantes comme le Kongpo au sud-est du Tibet, ont été transformées en un paysage lunaire[10]. Plus de 40 % de la forêt a été abattue pour l'exploitation du bois, qui est ensuite exporté et ne profite donc pas à la population locale[11] En 1949, les forêts recouvraient 222 000 km2, soit près de la moitié de la superficie de la France. En 1989, la moitié de la surface de la forêt était rasée[12].

En 1998, selon une étude du World Watch Institute, un institut privé américain, la déforestation atteignait 85 %[13].

Minerais

Le Tibet est riche en minerais : or, uranium, chromate, charbon, cuivre, mica, borax…

Réserves naturelles

Patrimoine mondial de l'UNESCO

- Sanctuaires du grand panda du Sichuan[14].

- La réserve naturelle de Wolong est située dans le Xian de Wenchuan placé sous la juridiction de la préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba, à 130 km de Chengdu, la capitale de la province du Sichuan. La réserve a été fondée en 1963 avant de devenir une réserve de biosphère en 1979. La réserve couvre une superficie d'environ 7 000 km2. Le site abrite environ 300 pandas géants, la moitié d'entre eux est à l'état sauvage, alors que l'on recense, en 2007, qu'environ 1 600 pandas géants dans le monde.

- Vallée de Jiuzhaigou

- Le parc national des trois fleuves parallèles, comprend huit groupes d’aires protégées sur une superficie de 1,7 million d’hectares. Les 3 fleuves sont le Yangtze, le Mékong et le Salouen. Le Kawagebo situé dans la préfecture autonome tibétaine de Dêqên est intégré dans ce parc avec le glacier du Mingyongqia qui descend jusqu'à une altitude de 2 700 m. Il a été inscrit en 2003 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO[15].

Réserves naturelles

- Le Pota tso est un parc protégé inauguré en situé à 22 km de Shangri-La (anciennement Zhongdian), il s'étend sur environ 2 000 km2 soit 17 % de la Préfecture autonome tibétaine de Dêqên dans la province du Yunnan. Un incendie déclaré dans le village de Luoji d'origine inconnue l'a partiellement brûlé en [16]..

- La réserve naturelle du Qomolangma est une réserve de biosphère située dans la région autonome du Tibet. Elle correspond à la partie nord du massif de l'Everest. Elle participe avec le parc national de Sagarmatha au Népal à la protection des monts de l'Everest[17].

- Le canyon du Yarlung Zangbo est le canyon le plus long et le plus profond au monde[18]. Il a été creusé par le Yarlung Zangbo dans sa traversée de l'extrémité orientale de l'Himalaya. La réserve naturelle du grand canyon du Yarlung Zangbo a été créée en 1988[19].

- La réserve naturelle des Sources des trois rivières est située dans la préfecture autonome tibétaine de Yushu de la province de Qinghai, où naissent trois des plus grands fleuves chinois : le Yangzi Jiang ou Chang Jiang, le fleuve Jaune ou fleuve Jaune et le Lancang Jiang (Mékong)[20].

- La Réserve naturelle de Yading où se trouvent les trois montagnes sacrées tibétaines de Shenrezig, Jambeyang et Chanadorje dans l'actuelle préfecture autonome tibétaine de Garzê. La région a été explorée par Joseph Rock en 1928[21].

- Le parc naturel Hoh Xil, intégrant une grande partie du massif Kunlun et le Chang Tang (nord du plateau tibétain), a été créé afin de protéger une faune importante présente sur ce territoire : antilopes tibétaines (shirou), yacks sauvages, hémiones, ours et loups[22].

Géographie humaine

Les Tibétains sont réputés chaleureux, souriants, hospitaliers et souvent moqueurs. Les Tibétains du centre sont en général de petite taille alors que ceux du Kham sont de haute taille[7].

Géographie politique

La Chine est constituée de 22 provinces, 5 régions autonomes, 30 préfectures autonomes (assimilable à des « départements ») et 124 districts autonomes. Par ailleurs, plus de 1200 comtés ethniques ont été créés dans les régions multiethniques. La division en provinces, régions autonomes et municipalités relève de l'autorité centrale et couvre tout le territoire[23].

Pour le Tibet ces subdivisions sont au nombre de 13 avec une région autonome, 10 préfectures et 2 comtés:

- La région autonome du Tibet ou région autonome du Xizang dont le chef-lieu est Lhassa, ancienne capitale du Tibet.

- La préfecture autonome tibétaine de Gannan et un comté le Xian autonome tibétain de Tianzhu dans la province du Gansu.

- Deux préfectures autonomes, la préfecture autonome tibétaine de Garzê et la préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba et un comté autonome le Xian autonome tibétain de Muli dans la province du Sichuan.

- Cinq préfectures tibétaines, la préfecture autonome tibétaine de Golog, la préfecture autonome tibétaine de Haibei, la préfecture autonome tibétaine de Hainan, la préfecture autonome tibétaine de Huangnan et la préfecture autonome tibétaine de Yushu et une préfecture autonome mongole et tibétaine, la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi dans la province du Qinghai,

- Et enfin la préfecture autonome tibétaine de Dêqên dans la province du Yunnan.

Démographie

2,4 millions de Tibétains habitent dans la Région autonome du Tibet, un million de Tibétains vivent dans la province du Qinghai, 455 000 sont dans la province du Sichuan, 643 000 dans la province du Gansu et 353 000 dans la province de Yunnan[24].

Par ailleurs, d'après le recensement effectué en 2009 par le gouvernement tibétain en exil, 128 000 Tibétains font partie de la diaspora tibétaine[25].

Le tableau ci-après présente la population tibétaine en 2 000 dans les entités autonomes tibétaines de la République populaire de Chine en y intégrant Xining la capitale du Qinghai et la préfecture de Haidong[26]. La raison d'inclure ces deux derniers est de compléter les chiffres pour la province du Qinghai, et aussi parce qu'ils sont revendiqués comme faisant partie du « Tibet historique », par le gouvernement tibétain en exil. Ces statistiques ne comprennent pas les membres de l'armée populaire de libération en service actif.

| Répartition ethnique des zones tibétaines de la RPC, recensement de 2000. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | Tibétains | Chinois Han | autres | ||||

| Région autonome du Tibet: | 2 616 329 | 2 427 168 | 92,8 % | 158 570 | 6,1 % | 30 591 | 1,2 % |

| - Préfecture de Lhassa | 474 499 | 387 124 | 81,6 % | 80 584 | 17,0 % | 6 791 | 1,4 % |

| - Préfecture de Qamdo | 586 152 | 563 831 | 96,2 % | 19 673 | 3,4 % | 2 648 | 0,5 % |

| - Préfecture de Shannan | 318 106 | 305 709 | 96,1 % | 10 968 | 3,4 % | 1 429 | 0,4 % |

| - Préfecture de Xigazê | 634 962 | 618 270 | 97,4 % | 12 500 | 2,0 % | 4 192 | 0,7 % |

| - Préfecture de Nagchu | 366 710 | 357 673 | 97,5 % | 7 510 | 2,0 % | 1 527 | 0,4 % |

| - Préfecture de Ngari | 77 253 | 73 111 | 94,6 % | 3 543 | 4,6 % | 599 | 0,8 % |

| - Préfecture de Nyingchi | 158 647 | 121 450 | 76,6 % | 23 792 | 15,0 % | 13 405 | 8,4 % |

| Province du Qinghai: | 4 822 963 | 1 086 592 | 22,5 % | 2 606 050 | 54,0 % | 1 130 321 | 23,4 % |

| - Préfecture de Xining | 1 849 713 | 96 091 | 5,2 % | 1 375 013 | 74,3 % | 378 609 | 20,5 % |

| - Préfecture de Haidong | 1 391 565 | 128 025 | 9,2 % | 783 893 | 56,3 % | 479 647 | 34,5 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Haibei | 258 922 | 62 520 | 24,1 % | 94 841 | 36,6 % | 101 561 | 39,2 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Huangnan | 214 642 | 142 360 | 66,3 % | 16 194 | 7,5 % | 56 088 | 26,1 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Hainan | 375 426 | 235 663 | 62,8 % | 105 337 | 28,1 % | 34 426 | 9,2 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Golog | 137 940 | 126 395 | 91,6 % | 9 096 | 6,6 % | 2 449 | 1,8 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Gyêgu | 262 661 | 255 167 | 97,1 % | 5 970 | 2,3 % | 1 524 | 0,6 % |

| - Préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi | 332 094 | 40 371 | 12,2 % | 215 706 | 65,0 % | 76 017 | 22,9 % |

| Zones tibétaines de la province du Sichuan | |||||||

| - Préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba | 847 468 | 455 238 | 53,7 % | 209 270 | 24,7 % | 182 960 | 21,6 % |

| - Préfecture autonome tibétaine de Garzê | 897 239 | 703 168 | 78,4 % | 163 648 | 18,2 % | 30 423 | 3,4 % |

| - Xian autonome tibétain de Muli | 124 462 | 60 679 | 48,8 % | 27 199 | 21,9 % | 36 584 | 29,4 % |

| Zones tibétaines de la province du Yunnan | |||||||

| - Préfecture autonome tibétaine de Dêqên | 353 518 | 117 099 | 33,1 % | 57 928 | 16,4 % | 178 491 | 50,5 % |

| Zones tibétaines dans la province du Gansu | |||||||

| - Préfecture autonome tibétaine de Gannan | 640 106 | 329 278 | 51,4 % | 267 260 | 41,8 % | 43 568 | 6,8 % |

| - Xian autonome tibétain de Tianzhu | 221 347 | 66 125 | 29,9 % | 139 190 | 62,9 % | 16 032 | 7,2 % |

| Total pour le Tibet historique: | |||||||

| En intégrant la Préfecture de Xining et la préfecture de Haidong | 10 523 432 | 5 245 347 | 49,8 % | 3 629 115 | 34,5 % | 1 648 970 | 15,7 % |

| Sans intégrer la Préfecture de Xining et la préfecture de Haidong | 7 282 154 | 5 021 231 | 69,0 % | 1 470 209 | 20,2 % | 790 714 | 10,9 % |

Voir aussi

Bibliographie

- Claude B. Levenson : Le Tibet, PUF, "Que sais-je ?", deuxième édition 2009, (ISBN 978-2-13-056543-7)

- Laurent Deshayes : Histoire du Tibet, 1997, Fayard (ISBN 978-2213595023)

- La géographie, les ressources et la division administrative du Tibet, China Internet Information Center (CIIC) (version en ligne d'un livre publié en 2008 aux Éditions étrangères, Beijing, Chine)

- Maps of Tibet, Administration centrale tibétaine

- (en) B.B. Yusov, Physical Geography of Tibet, U.S. Joint Publications Research Service, , 197 p. (lire en ligne) — Géographie du Tibet et synthèse de son exploration

Articles connexes

Références

- Présentation géographique

- Claude B. Levenson : Le Tibet, PUF, "Que sais-je ?", deuxième édition 2009, (ISBN 978-2-13-056543-7)

- Note : soit cinq fois la superficie de la France

- Peter Hopkirk (trad. de l'anglais par Christine Corniot), Sur le toit du monde : Hors-la-loi et aventuriers au Tibet, Arles, Philippe Picquier, , 279 p. (ISBN 2-87730-204-0), p. 18-19

- Sciences et Avenir : Comment les Tibétains se sont adaptés à l'altitude

- Insu CNRS

- Laurent Deshayes Histoire du Tibet, Fayard 1997 (ISBN 978-2213595023)

- Françoise Pommaret : Le Tibet, une civilisation blessée, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Histoire » (no 427), Paris, 2002, (ISBN 2070762998 et 9782070762996)

- (en) Informations sur le Tibet

- GEO, Tibet, N 186 août 1994, p. 69 « Dans la région du Kongpo, au su-est de l'U-Tsang, des prisonniers tibétain, encadrés par des Soldats chinois doivent abattre des arbres et transporter les grumes comme des bêtes de somme. Avant l'occupation, les paysans pratiquaient de simples coupes de subsistance, maintenant ce sont des saignées à blanc. »

- Tibet, GEO, no 186, août 1994 (p. 69). « Plus de 40 % de la réserve naturelle ont été prélevés. Et l'exploitation du bois ne profite même pas à la population locale : il est exporté à l'étranger »

- Jean-Paul Ribes, Préserver l'écosystème le plus vaste d'Asie GEO Tibet no 186 Août 1994 (p. 98-99) « En 1949, les forêts séculaires couvraient 222 000 km2. En 1989, ce chiffre serait tombé à 134 000 km2, un peu plus de la moitié (...) Ces forêts ont été massivement dévastées par des coupes "à nu" particulièrement redoutables lorsqu'elles touchent les vallées pentues (...) Ce sont essentiellement les troupes d'occupation chinoises, qui, en utilisant la main-d’œuvre fournie par les camps de travail, sont à l'origine de la coupe de près de 2,5 millions de mètres cubes de bois pour une valeur de plus de 54 milliards de dollars. Conséquences : une disparition irréversible des couches d'humus dans les régions pentues, l'extinction de certaines espèces de la flore et de la faune, l'embourbement des fleuves dont les crues ne sont plus régulées, une exposition sans écran aux fortes variations de température. »

- (en) Lester R. Brown et Brian Halweil, The Yangtze flood: the human hand, local and global, World Watch Institute, 13 août 1998.

- Sanctuaires du grand panda du Sichuan : Description du site par l'UNESCO

- Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan

- Portail de l'UNESCO

- « Untitled Document », sur chinatoday.com.cn (consulté le ).

- La réserve naturelle du grand canyon du Yarlung Zangbo

- Goodplanet : Les fleuves d'Asie menacés par le réchauffement climatique

- China Today

- Louis-Marie, Élise et Thomas Blanchard, Explorateurs du Toit du Monde, Carnets de route en Haute-Asie (1850-1950), Édition de La Martinière, 2010, Page 69 (ISBN 978-2-7324-4216-7).

- université de Laval au Québec : Les divisions administratives chinoises

- Université de Laval au Québec : les entités autonomes tibétaines

- Résultats du recensement de la communauté tibétaine en exil effectué en avril 2009, Bureau du Tibet, 12 janvier 2011 : « Le chiffre officiel est de 127 935 se répartissant en 70 556 hommes et 57 379 femmes ayant répondu au questionnaire. […] Il convient de savoir que le nombre de réfugiés tibétains en exil est beaucoup plus important, mais ces résultats sont strictement basés sur un questionnaire précis en application des normes internationales de recensement et qui doit être rendu dans un laps de temps bien défini. »

- Department of Population, Social, Science and Technology Statistics of the National Bureau of Statistics of China (国家统计局人口和社会科技统计司) and Department of Economic Development of the State Ethnic Affairs Commission of China (国家民族事务委员会经济发展司), eds. Tabulation on Nationalities of 2000 Population Census of China (《2000年人口普查中国民族人口资料》). 2 vols. Beijing: Nationalities Publishing House (民族出版社), 2003, (ISBN 7-105-05425-5).

Liens externes

- Carte complète du Tibet, 1904