Cho Oyu

Le Cho Oyu est un sommet culminant à 8 188 mètres d'altitude, à la frontière entre le Tibet, en Chine, et le Népal, dans l'Himalaya. Il constitue le sixième plus haut sommet au monde. Sa première ascension a été réussie le , un an et demi après celle de l'Everest situé à moins de trente kilomètres, par Herbert Tichy, Josef Jöchler et Pasang Dawa Lama. L'itinéraire qu'ils ont gravi, se terminant sur la face nord-ouest et peu technique, est devenu la voie normale empruntée par la quasi-totalité des alpinistes, malgré une grande diversité de voies ouvertes dans la seconde moitié du XXe siècle. Les versants nord et sud font respectivement partie de la réserve naturelle du Qomolangma et du parc national de Sagarmatha.

| Cho Oyu | ||||

Vue du Cho Oyu. | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Altitude | 8 188 m | |||

| Massif | Mahalangur Himal (Himalaya) | |||

| Coordonnées | 28° 05′ 38″ nord, 86° 39′ 40″ est | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Province Région autonome |

Koshi Tibet |

|||

| District Ville-préfecture |

Solukhumbu Shigatsé |

|||

| Ascension | ||||

| Première | par Herbert Tichy, Josef Jöchler et Pasang Dawa Lama | |||

| Voie la plus facile | arête ouest puis face nord-ouest | |||

| Géologie | ||||

| Type | Pic pyramidal | |||

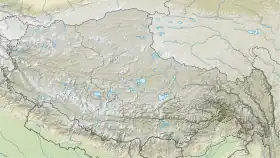

| Géolocalisation sur la carte : Népal

Géolocalisation sur la carte : Chine

Géolocalisation sur la carte : région autonome du Tibet

| ||||

Toponymie

L'étymologie du Cho Oyu est souvent expliquée par les mots tibétains chomo signifiant « déesse » et yu « turquoise » ; le nom proviendrait de la lumière qu'il renvoie vers le Tibet en fin d'après-midi. Toutefois, cette explication, bien que la plus répandue, est incertaine[1] - [2].

Herbert Tichy rapporte d'un lama de Namche Bazar la traduction de « tête puissante ». Heinrich Harrer suppose l'appellation Cho-i-u, c'est-à-dire « tête de dieu ». Sur des cartes anciennes, sa prononciation était phonétiquement proche de Cho Uyu. Une traduction tibétaine alternative, « dieu chauve », coïncide avec la version de Harrer et avec une légende selon laquelle le dieu chauve Cho Oyu aurait tourné le dos à la déesse Chomolungma parce qu'elle aurait refusé leur mariage[1] - [2].

Géographie

Le Cho Oyu est situé à la frontière entre le Sud-Ouest de la Chine et le Nord-Est du Népal, respectivement entre la ville-préfecture de Shigatsé dans la région autonome du Tibet, au nord-ouest, et le district de Solukhumbu dans la province de Koshi, au sud-est. Il se trouve à environ 140 kilomètres à l'est-nord-est de Katmandou, 250 kilomètres au sud-ouest de la ville de Shigatsé et 480 kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Lhassa. Le Nangpa La est un important col non routier s'élevant entre les deux pays à 5 716 mètres d'altitude, à 7,5 kilomètres à l'ouest. Le Cho Oyu s'élève à 8 188 mètres d'altitude dans le Mahalangur Himal, un massif de l'Himalaya[3] - [4], ce qui en fait le sixième plus haut sommet au monde[3] - [1]. Sa hauteur de culminance par rapport à l'Everest, plus proche sommet de plus de 8 000 mètres à 28 kilomètres à l'est-sud-est, est d'environ 2 340 mètres[3] - [4].

Histoire

Le Cho Oyu est exploré pour la première fois en 1921, depuis le Tibet, par la Royal Geographical Society à l'occasion de la mission de repérage financée par le Mount Everest Committee vers l'Everest. Fin juin, Wheeler, Heron se rendent en direction du glacier Gyabrag, rejoints par Howard-Bury qui pousse jusqu'au Nangpa La. Leur photographie du versant nord-ouest est un élément précieux pour la future ascension de 1954[5].

En 1952, dans le cadre de la préparation de la première ascension de l'Everest depuis le Népal, Edmund Hillary, Eric Shipton et George Lowe effectuent une première reconnaissance de la face nord-ouest du Cho Oyu en traversant illégalement la frontière. Ils atteignent 6 800 mètres d'altitude mais renoncent sans véritablement insister, focalisés sur leur véritable objectif[6].

En 1954, une expédition autrichienne menée par Herbert Tichy est lancée avec un minimum de matériel et de porteurs. Ils franchissent la frontière vers le Tibet et établissent un premier camp au pied de l'arête nord-ouest le . Après avoir établi le camp IV à 7 000 mètres, ils doivent redescendre dans la vallée, en raison d'une tempête. Le , le porteur indien Pasang Dawa Lama doit retourner en toute hâte à Namche Bazar, en raison de l'appauvrissement des réserves, pendant que Tichy soigne ses gelures[7]. Entre-temps, le Suisse Raymond Lambert et la Française Claude Kogan, de l'expédition Gaurisankar, effectuent une tentative, qui vaut à cette dernière, alpiniste et écrivaine réputée, le titre de « femme la plus haute du monde »[8]. Ils rejoignent les Autrichiens le et proposent une ascension conjointe mais, devant le manque d'enthousiasme de ces derniers, ils renoncent deux jours plus tard. Le , Tichy, Josef Jöchler, Adjiba et Gyalsen effectuent, malgré leur manque de provisions, une nouvelle tentative. Pasang les rejoint au camp III le et ils rejoignent le camp IV. Le lendemain, Tichy, Jöchler et Pasang se lèvent à six heures et atteignent finalement le sommet à quinze heures. Il s'agit du plus haut sommet atteint sans oxygène artificiel à l'époque, record conservé jusqu'en 1978 avec l'ascension de l'Everest par Peter Habeler et Reinhold Messner[7].

En 1958, Pasang Dawa Lama réédite son ascension avec Sonam Gyatso, au cours d'une expédition entièrement indienne[1]. Le premier mort est à déplorer[1] - [9].

L'expédition féminine internationale de 1959 au Népal, partie à la conquête du Cho Oyu, échoue à 7 700 mètres d'altitude à cause d'une avalanche qui coûte la vie à Claude Kogan, Claudine van der Straten et deux porteurs[7] - [9].

Ainsi, à part une expédition allemande menée par R. Rott en 1964, dont le succès est remis en doute à cause de photographies peu plausibles[1], et au cours de laquelle F. Stammberger abandonne A. Thurmayr et G. Huber qui meurent d'épuisement au camp IV à 7 600 mètres[9], le sommet n'est plus gravi avant la fin des années 1970[1].

Le , les Autrichiens Eduard Koblmüller et Alois Furtner ouvrent une deuxième voie vers le sommet par la très difficile face sud-est, sans autorisation, dans des conditions météorologiques extrêmement compliquées[1] - [10] - [11]. En 1983, Reinhold Messner réussit en style alpin, en compagnie de l'Italien Hans Kammerlander et de l'Allemand Michel Dacher, une variante sur le versant sud-ouest[1] - [11].

En 1984, les Tchécoslovaques Komarkova et Sterbova réussissent la première ascension féminine par l'itinéraire Messner[1].

En a lieu la première ascension hivernale, qui plus est par une nouvelle voie dans le pilier sud-est, par l'expédition polonaise menée par Jerzy Kukuczka. Maciej Berbeka et Maciej Pawlowski parviennent au sommet le 12, suivis le 15 de Zygmunt Heinrich et Jerzy Kukuczka, lequel réussit sa seconde ascension d'un 8 000 cet hiver-là après le Dhaulagiri[1] - [11] - [12]. Cette voie est répétée en 1993 par Jean-Christophe Lafaille en solitaire et sans oxygène. Le même hiver, Jaromir Stejskal et Dusan Beck réussissent la première ascension hivernale d'un 8 000 en style alpin[1].

Le , Ryszard Gajewski et Maciej Pawlowski ouvrent une nouvelle voie dans le pilier ouest, en terminant par la face nord-ouest, suivis début mai par Piotr Konopka, Marek Danielak et Andrzej Osika[11] - [12]. L'intégrale de l'arête ouest est réussie le par l'Italien, Marco Bianchi, les Polonais Krysztof Wielicki et Piotr Pustelnik et le Portugais Joao Garcia[11] - [12].

En 1988, l'Espagnol Fernando Garrido réussit par la voie normale la première ascension hivernale en solitaire d'un 8 000[1]. En septembre de la même année, la Française Véronique Périllat gravit le sommet puis réalise avec un monoski la première descente féminine d'un 8 000 avec un engin de glisse. En novembre, les Slovènes Iztok Tomazin, puis Viktor Grošelj, Jože Rozman, chef de l'expédition, Radivoj Nadvesnik et Marko Prezelj ouvrent la face nord par deux voies légèrement différentes, depuis le glacier Palung[1] - [11] - [12].

En 1990, le Polonais Wojciech Kurtyka et les Suisses Erhard Loretan et Jean Troillet ouvrent une nouvelle voie dans la face sud-ouest[1] - [11] - [12].

En 1991, l'expédition russe menée par Sergei Efimov permet à Sergei Bogomolov, Valeri Pershin, Ivan Plotnikov, Evgeni Vinogradski et Alexandr Yakovenko d'ouvrir la voie de l'arête est[11] - [12].

Le a lieu la première ascension féminine hivernale d'un 8 000, qui plus est sans oxygène artificiel, par la Suissesse Marianne Chapuisat avec une expédition argentino-espagnole[1].

Le est réalisée l'arête nord depuis le Palung La par l'Espagnol Óscar Cadiach et l'Autrichien Sebastian Ruckensteiner[11] - [12]. Finalement, la dernière grande voie est ouverte le par les Kazakhs Denis Urubko et Boris Dedechko dans la face sud depuis le glacier Lungsampa[11] - [12] ; les difficultés annoncées sont : M6 en dry-tooling, 6b en escalade et A2/A3 pour l'escalade artificielle[13].

Activités

Ascension

Le Cho Oyu est généralement considéré comme le sommet de plus de 8 000 mètres le moins difficile. Sa voie normale, par l'arête ouest puis la face nord-ouest, ne comporte pas réellement de passage technique et la descente est réalisable à ski[1]. Il existe de nombreuses autres voies ouvertes dans la seconde moitié du XXe siècle mais elles sont rarement répétées[1] - [11]. L'accès à la montagne est aisé et l'ascension peut s'effectuer rapidement, si bien qu'elle est très fréquentée[1].

Mi-2010, 2 790 alpinistes, incluant les guides, étaient parvenus au sommet[11] - [14], soit le deuxième plus populaire après l'Everest[1], dont 224 femmes[14] ; 1 959 l'étaient sans oxygène[11] - [14] ; une quarantaine étaient décédés au cours de l'ascension[9] - [14]. À cette date, 2 722 alpinistes étaient parvenus au sommet par la voie normale[11]. Hormis le Népal avec 608 alpinistes au sommet, ce sont les États-Unis qui étaient alors en tête avec 235 alpinistes[14].

Protection environnementale

Le versant népalais du Cho Oyu est classé depuis le au sein du parc national de Sagarmatha qui s'étend sur 114 800 hectares, recouvrant une grande partie de la région de Khumbu, au nord-est du pays. 69 % de la superficie du parc se situe au-dessus de 5 000 mètres d'altitude et s'avère pratiquement stérile. Le parc a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979[15].

En outre, le versant tibétain fait partie depuis 1989 de la réserve naturelle du Qomolangma qui couvre 33 800 km2[1] - [16] et a été déclarée réserve de biosphère de l'UNESCO en 2004[17].

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

- (en) Cho Oyu: Climbing, Hiking and Mountaineering, summitpost.org.

- (de) Richard Sale, John Cleare, Climbing the world's 14 highest mountains: the history of the 8,000-meter peaks, The Mountaineers, 2000, page 102.

- (en) Cho Oyu, China/Nepal, peakbagger.com.

- (en) Himalaya of Nepal, Bhutan, Sikkim and adjoining region of Tibet - 48 Mountain Summits with Prominence of 1,500 meters or greater.

- (de) [PDF] Guenter Seyfferth, Cho Oyu 1921, Die Berge des Himalaya, 9 décembre 2011.

- (de) [PDF] Guenter Seyfferth, Cho Oyu 1952, Die Berge des Himalaya, 9 décembre 2011.

- (de) [PDF] Guenter Seyfferth, Cho Oyu 1954, Die Berge des Himalaya, 9 décembre 2011.

- Marc Semo, « Une femme qui monte », sur www.liberation.fr, (consulté le )

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Fatalities - Cho Oyu, 8000ers.com, 29 décembre 2009.

- (de) [PDF] Guenter Seyfferth, Cho Oyu 1978, Die Berge des Himalaya, 9 décembre 2011.

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Routes - Cho Oyu, 8000ers.com, 15 juin 2010.

- (de) Cho Oyu: Geschichte + Literatur, Die Berge des Himalaya.

- La Montagne et l'alpinisme, Club alpin français, no 2, 2010, page 79

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Nations - Cho Oyu, 8000ers.com, 15 juin 2010.

- (en) [PDF] IUCN Review - World Heritage Nomination.

- Cai Dan An, Guide touristique du Tibet, China Intercontinental Press, 2003 (ISBN 978-7508503912) (ASIN B0011C35V2), page 46.

- 19 nouvelles réserves de biosphère rejoignent le réseau l’homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO, UNESCO.