Lhotse

Le Lhotse est un sommet culminant à 8 516 mètres d'altitude, à la frontière entre la Chine et le Népal, dans l'Himalaya. Il constitue le quatrième plus haut sommet du monde. Sa première ascension a été réussie le par les Suisses Fritz Luchsinger et Ernst Reiss. Leur itinéraire, par le versant nord-ouest, est devenu la voie normale empruntée par la quasi-totalité des alpinistes, les autres voies n'étant pas répétées.

| Lhotse | ||||

Vue du Lhotse (au centre) avec le Lhotse central I, le Lhotse central II et le Lhotse Shar (à droite) depuis le sud. | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Altitude | 8 516 m[1] | |||

| Massif | Mahalangur Himal (Himalaya) | |||

| Coordonnées | 27° 57′ 44″ nord, 86° 56′ 02″ est[1] | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Province Région autonome |

Koshi Tibet |

|||

| District Ville-préfecture |

Solukhumbu Shigatsé |

|||

| Ascension | ||||

| Première | par Fritz Luchsinger et Ernst Reiss | |||

| Voie la plus facile | Versant nord-ouest | |||

| Géologie | ||||

| Âge | Éocène | |||

| Roches | Phyllite, micaschiste, marbre | |||

| Type | Pic pyramidal | |||

| Géolocalisation sur la carte : Népal

Géolocalisation sur la carte : Chine

Géolocalisation sur la carte : région autonome du Tibet

| ||||

Toponymie

En tibétain, le nom Lhotse signifie « pic sud », de lho « sud » et tse « pic », en référence à sa position par rapport à l'Everest dont il est séparé par le col Sud (7 906 m)[1] - [2]. C'est une traduction littérale depuis l'anglais donnée à la suite de l'expédition britannique à l'Everest de 1921, mais cette appellation n'est pas avérée historiquement chez les Tibétains[2].

Géographie

Le Lhotse est situé à la frontière entre le Sud-Ouest de la Chine et le Nord-Est du Népal, entre la ville-préfecture de Shigatsé dans la région autonome du Tibet, au nord-est, et le district de Solukhumbu dans la province de Koshi, au sud-ouest. La montagne se trouve à 160 kilomètres à l'est-nord-est de Katmandou, à 240 kilomètres au sud-ouest de Shigatsé et à 450 kilomètres à l'ouest-sud-ouest de Lhassa. Elle s'élève à 8 516 mètres d'altitude dans le Mahalangur Himal, un massif de l'Himalaya, ce qui en fait le quatrième plus haut sommet au monde[1]. Sa proéminence par rapport à l'Everest, plus proche sommet de plus de 8 000 mètres à 2,4 kilomètres au nord-nord-ouest, dont il est séparé par le col Sud, est de 610 mètres[1] ; c'est la plus faible de tous les « 8 000 ». Le Lhotse présente trois cimes secondaires sur son arête orientale : le Lhotse central I (8 414 m), le Lhotse central II (8 372 m), puis, enfin, le Lhotse Shar (8 382 m)[3]. Sa crête occidentale s'étend entièrement au Népal sur environ six kilomètres en passant par le Nuptse. Le glacier du Khumbu s'épanche sur son versant nord-ouest dans la combe Ouest, le glacier du Lhotse au pied du versant sud qui présente un important dénivelé de 3 500 m et le glacier de Kangshung sur son versant nord-est, le plus difficile d'accès.

Histoire

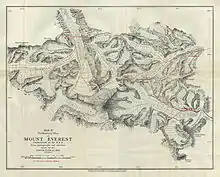

Le Lhotse est étudié depuis le Tibet dans le cadre de l'expédition britannique à l'Everest de 1921 destinée à cartographier le sommet[4]. Lors de l'expédition britannique à l'Everest de 1953, le versant nord-ouest du Lhotse est observé[4].

La première tentative d'ascension est effectuée en 1955 par une expédition internationale menée par Norman Dyhrenfurth (en)[4] - [5]. Il est accompagné des Autrichiens Erwin Schneider et Ernst Senn, des Suisses Bruno Spirig et Arthur Spöhel, et, pour la première fois dans la région de l'Everest, des Américains Fred Beckey, George Bell et Richard McGowan. L'officier de liaison népalais est Gaya Nanda Vaidya, qui coordonne 200 sherpas. Après avoir envisagé une approche par la face sud du Lhotse Shar, ils se reportent en septembre-octobre sur la combe Ouest, commune avec l'Everest, et le versant nord-ouest, où ils atteignent 8 100 mètres. Ils doivent faire demi-tour en raison de forts vents et de températures glaciales. Schneider réalise toutefois la première carte de la zone au 1:50 000. Ils tournent aussi plusieurs courts-métrages sur la culture locale et gravissent quelques sommets secondaires de la région de Khumbu[5].

La première ascension est réussie le par les Suisses Fritz Luchsinger et Ernst Reiss, au sein de l'expédition menée par Albert Eggler, par le versant nord-ouest[4]. Le sommet du Lhotse Shar est atteint à son tour le par Josel Mayerl et Rolf Walter, sous la direction de Siegfried Aeberli, en suivant l'arête sud[4].

Le , le Bulgare Hristo Prodanov réalise la première ascension en solitaire, sans apport d'oxygène supplémentaire[6].

Le , le Polonais Krzystof Wielicki, membre d'une expédition belgo-polonaise, parvient seul au sommet et réussit la première ascension hivernale[4].

Le , Sergeï Bershov et Gennady Karataev ouvrent une voie directe dans la face sud jusqu'au sommet principal. Six mois plus tôt, le Slovène Tomo Česen avait revendiqué l'ascension de la face sud par la gauche du couloir central, mais elle a été mise en doute par les Soviétiques ainsi que par Reinhold Messner[4].

La Française Chantal Mauduit devient la première femme à gravir ce sommet, le [7].

Le , les Russes Alexei Bolotov, Piotr Kouznetsov, Sergeï Timofeev et Evgeni Vinogradski réussissent la première ascension du Lhotse central I. Leurs compagnons, Nikolai Jiline, Yuri Koshelenko et Gleb Sokolov y parviennent à leur tour le lendemain ; Viktor Volodin et Vladimir Yanochkin le 27[4] - [8].

Le , Denis Urubko ouvre une nouvelle voie dans le versant nord-ouest[4].

Les 14 et , le guide américain Michael Horst enchaîne l'Everest et le Lhotse sans redescendre du col Sud en 21 heures entre les deux sommets

Le , Hilaree Nelson et Jim Morrison effectuent la première descente intégrale à ski[9].

Activités

Ascension

La voie normale reste celle de 1956, par la combe Ouest, qui est commune avec celle de l'Everest jusqu'au camp III, puis diverge sur la droite après la Yellow Band (littéralement « bande jaune ») dans le versant nord-ouest sans passer par le col Sud. Fin , 458 des 462 alpinistes étant parvenus au sommet avaient emprunté cette voie[10]. S'ajoutent à eux 24 alpinistes au sommet du Lhotse Shar et les neuf Russes étant parvenus au sommet du Lhotse central I en 2001[10]. Le Lhotse central II demeure vierge.

Fin 2009, sur les 396 ascensions réussies par 377 alpinistes différents (19 répétitions), incluant les guides, 18 l'étaient par des femmes[11] ; douze étaient décédés au cours de l'ascension[11] - [12], auxquels s'ajoutent neuf alpiniste décédés au Lhotse Shar[12] ; 121 l'étaient sans apport d'oxygène supplémentaire[11]. C'est le Népal qui était alors en tête avec 100 ascensions, devant la Corée du Sud (50) et le Japon (26)[11].

Protection environnementale

Le versant népalais du Lhotse est classé depuis le au sein du parc national de Sagarmatha qui s'étend sur 114 800 hectares, recouvrant une grande partie de la région de Khumbu, dans le Nord-Est du pays. 69 % de la superficie du parc se situent au-dessus de 5 000 mètres d'altitude et s'avèrent pratiquement stériles. Le reste est constitué de 28 % de prairies d'altitude et de 3 % de forêts, constituant six des onze biotopes identifiés au Népal. Le parc a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979[13].

La réserve naturelle du Qomolangma est une réserve de biosphère située en Chine sur la partie nord-est du Lhotse[14]. L'once ou léopard des neiges est l'emblème de la réserve naturelle du Qomolangma[15].

Dans la culture

K2 est un jeu de société créé par Adam Kałuża avec pour trame l'ascension de la montagne. La deuxième extension de ce jeu, intitulée Lhotse, a pour sujet l'ascension de ce sommet.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- (de) Albert Eggler, Gipfel über den Wolken, Berne, Hallwag, (ASIN B001JC6HX2).

- (de) Reinhold Messner, Die Herausforderung. Zwei und ein Achttausender, Munich, Droemer Knaur, (ISBN 3-426-03603-7).

- (en) Edward Morgan, Lhotse South Face – The Wall of Legends, Bee Different Books, (ISBN 978-0993514807).

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

- (en) Lhotse, China/Nepal, peakbagger.com.

- (en) K.S. Gulia, Discovering Himalaya : Tourism Of Himalayan Region (2 Vols.), Isha Books, 2007 (ISBN 9788182054103), page 161.

- Alessandro Gogna, Les plus beaux sommets du monde, Arthaud, 5.7

- (de) Guenter Seyfferth, Lhotse: Geschichte + Literatur, Die Berge des Himalaya, 31 mai 2019.

- (en) Norman G. Dyhrenfurth, « Lhotse, 1955 », American Alpine Journal, vol. 10, no 1, 1956, page 7.

- (en) Christo Prodanov, everesthistory.com.

- (en) [PDF] Jonathan Pratt, « Lhotse 96: Controversy in the Shadow of Everest », Alpine Journal, 1998, pages 93–96.

- (en) Lhotse Middle (8414 m), Mountaineering World of Russia & CIS.

- (en) Julie Brown, How Hilaree Nelson and Jim Morrison Skied Lhotse, Outside.

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Routes - Lhotse, 8000ers.com, 27 septembre 2012.

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Nations - Lhotse, 8000ers.com, 30 décembre 2009.

- (en) [PDF] Eberhard Jurgalski, Fatalities - Lhotse, 8000ers.com, 29 décembre 2009.

- (en) [PDF] IUCN Review - World Heritage Nomination.

- Portail de l'UNESCO.

- Tibet voyage.