Expérience de Milgram

L’expérience de Milgram est une expérience de psychologie publiée en 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram[2]. Cette expérience évalue le degré d'obéissance d'un habitant des États-Unis du tout début des années 1960 devant une autorité qu'il juge légitime et permet d'analyser le processus de soumission à l'autorité, notamment quand elle induit des actions posant des problèmes de conscience au sujet.

| Champ d'application | Psychologie, Psychologie sociale |

|---|---|

| Auteur | Stanley Milgram |

| Date | 1963 |

| Pays d'origine | États-Unis |

L'expérience a suscité de nombreux commentaires dans l’opinion publique, ainsi que dans le milieu de la psychologie et de la philosophie des sciences, et a inspiré de nombreuses œuvres de fiction ou de télévision.

Déroulement de l'expérience

Entre 1960 et 1962, l'équipe du professeur Milgram fait paraître des annonces dans un journal local pour recruter les sujets d'une apparente expérience sur l'apprentissage. La participation dure 1 heure et est rémunérée 4 dollars, plus 50 cents pour les frais de déplacement, ce qui représente à l'époque une bonne somme, étant donné que le revenu mensuel moyen en 1960 est de 100 dollars[3]. L'expérience est présentée comme une étude scientifique de l'efficacité de la punition sur la mémorisation.

La majorité des variantes de l'expérience a lieu dans les locaux de l'université Yale (New Haven, Connecticut). Les participants sont des hommes et des femmes de 20 à 50 ans, issus de tous les milieux et avec différents niveaux d'éducation. L'expérience telle que présentée met en jeu trois personnages :

- un élève (learner), qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur ;

- un enseignant (teacher), qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève ;

- un expérimentateur (experimenter), qui représente l'autorité officielle, vêtu d'une blouse grise de technicien, et sûr de lui[Milgram 1].

L'expérimentateur et l'élève sont en réalité deux comédiens.

L'enseignant, qui est le seul sujet de l'expérience réelle visant à étudier le niveau d'obéissance, ou encore la « soumission à l'autorité » se voit décrire les conditions de l'expérience portant prétendument sur la mémoire. On l'informe qu'un tirage au sort avec l'autre participant leur attribuera le rôle d'élève ou d'enseignant. On le soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance l'élève peut recevoir, et pour renforcer sa confiance sur la véracité de l'expérience. Une fois que le cobaye a accepté le protocole, un tirage au sort truqué est effectué, qui le désigne systématiquement comme enseignant.

L'élève est placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison, et attaché sur une chaise électrique (en apparence). L'enseignant-cobaye est installé devant un pupitre muni d'une rangée de manettes et reçoit la mission de faire mémoriser à l'élève des listes de mots. À chaque erreur, l'enseignant doit enclencher une manette qui, croit-il, envoie un choc électrique de tension croissante à l'apprenant (15 volts supplémentaires à chaque décharge, selon ce qui est écrit sur le pupitre). Le sujet est prié d'annoncer à haute voix la tension correspondante avant de l'appliquer. Naturellement, les chocs électriques sont fictifs.

Les réactions aux chocs électriques sont simulées par l'apprenant. Le comédien qui simule la souffrance a reçu les consignes suivantes : à partir de 75 V, il gémit ; à 120 V, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre ; à 135 V, il hurle ; à 150 V, il supplie d'être libéré ; à 270 V, il lance un cri violent ; à 300 V, il annonce qu'il ne répondra plus. Lorsque l'apprenant ne répond plus, l'expérimentateur indique qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur. Au stade de 150 volts, la majorité des enseignants-sujets manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur qui est à leur côté. L’expérimentateur est chargé de les rassurer en leur affirmant qu'ils ne sont pas tenus pour responsables des conséquences. Si un sujet hésite, l'expérimentateur a pour consigne de lui demander d'agir.

Si un sujet exprime le désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur lui adresse, dans l'ordre, ces réponses[Milgram 2] :

- « Veuillez continuer s'il vous plaît » ;

- « L'expérience exige que vous continuiez » ;

- « Il est absolument indispensable que vous continuiez » ;

- « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer ».

Si le sujet souhaite toujours s'arrêter après ces quatre interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle prend fin quand le sujet a administré trois décharges maximales (450 volts) à l'aide des manettes marquées de trois « X » situées après celles faisant mention d' « Attention, choc dangereux ».

À l'issue de chaque expérience, un questionnaire et un entretien avec le cobaye jouant l'enseignant permet de recueillir ses sentiments et d'écouter les explications qu'il donne de son comportement. Cet entretien vise aussi à le réconforter en lui révélant qu'aucune décharge électrique n'a été appliquée, en le réconciliant avec l'apprenant, et en lui disant que son comportement n'a rien de sadique et est tout à fait normal[Milgram 3]. Un an plus tard, le cobaye recevait enfin un dernier questionnaire sur son sentiment à l'égard de l'expérience, ainsi qu'un compte rendu détaillé des résultats de cette expérience[Milgram 3].

Contexte

L'expérience arrive après l'expérience des prisonniers de la guerre de Corée, où l'on avait constaté qu'environ 15 % des prisonniers restaient réfractaires à tout lavage de cerveau.

Variantes

Au total, dix-neuf variantes[Milgram 4] de l'expérience avec 636 sujets sont réalisées, permettant ainsi, en modifiant la situation, de définir les véritables éléments poussant une personne à obéir à une autorité qu'elle respecte et à maintenir cette obéissance.

Ces variantes modifient des paramètres comme la distance séparant le sujet de l'élève, celle entre le sujet et l'expérimentateur, la cohérence de la hiérarchie ou la présence de deux expérimentateurs donnant des ordres contradictoires ou encore l'intégration du sujet au sein d'un groupe qui refuse d'obéir à l'expérimentateur.

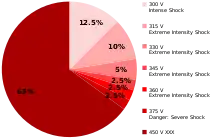

La plupart des variantes permettent de constater un pourcentage d'obéissance maximum proche de 65 %. Il peut exister des conditions extrêmes allant d'un comportement de soumission à l'autorité élevé (près de 92 %) dans le cas de chocs administrés par un tiers à un comportement de soumission faible (proximité du compère recevant les chocs) ou nul (décrédibilisation de l'autorité).

Tableau des variantes

Voici un tableau synthétique de ces variantes de l'expérience de Milgram classées par types, et leurs résultats :

| Variante | Sujets | Choc maximal moyen | Choc maximal (450 V) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Type | Variation | Sujets | Pourcentage | ||

| Proximité de l'élève[Milgram 5] | Rétroaction à distance (variante de base) | 40 | 405 V | 26 | 65 % |

| Rétroaction vocale | 40 | 367,95 V | 25 | 62,5 % | |

| Proximité | 40 | 312 V | 16 | 40 % | |

| Contact | 40 | 268,2 V | 12 | 30 % | |

| Importance de l'autorité[Milgram 6] | Nouvel environnement | 40 | 368,25 V | 26 | 65 % |

| Changement de personnel | 40 | 333 V | 20 | 50 % | |

| Absence de l'expérimentateur | 40 | 272,25 V | 8 | 20 % | |

| Immeuble de bureaux à Bridgeport | 40 | 314,25 V | 19 | 47,5 % | |

| Sujets féminins[Milgram 7] | Rétroaction à distance | 40 | 370,95 V | 26 | 65 % |

| Rôle du groupe[Milgram 8] | Deux pairs se rebellent | 40 | 246,75 V | 4 | 10 % |

| Un pair administre les chocs | 40 | 429,75 V | 37 | 92,5 % | |

| Limitations de l'élève et personnalité du sujet[Milgram 7] | Conditions préalables à la participation | 40 | 321 V | 16 | 40 % |

| Le sujet choisit le niveau de choc | 40 | 82,5 V | 1 | 2,5 %[alpha 1] | |

| Changement de statut[Milgram 9] | L'élève demande à recevoir les chocs | 20 | 150 V | 0 | 0 % |

| Un individu ordinaire donne les ordres | 20 | 150 V | 4 | 20 % | |

| Le sujet est spectateur | 16 | 373,5 V | 11[alpha 2] | 68,75 %[alpha 2] | |

| L'autorité dans le rôle de la victime | 20 | 150 V | 0 | 0 % | |

| Troubles au sein de l'autorité[Milgram 10] | Deux autorités, ordres contradictoires | 20 | 150 V | 0 | 0 % |

| Deux autorités, une dans le rôle de la victime | 20 | 352,5 V | 13 | 65 % | |

| |||||

Résultats

Lors des premières expériences menées par Stanley Milgram, 62,5 % (25 sur 40) des sujets menèrent l'expérience à terme en infligeant à trois reprises les prétendus électrochocs de 450 volts. Tous les participants acceptèrent le principe annoncé et, finalement après encouragement, atteignirent les 135 volts prétendus. La moyenne des prétendus chocs maximaux (niveaux auxquels s'arrêtèrent les sujets) fut 360 volts. Toutefois, chaque participant s'était à un moment ou à un autre interrompu pour questionner l'examinateur. Beaucoup présentaient des signes patents de nervosité extrême et de réticence lors des derniers stades (protestations verbales, rires nerveux, etc.).

Milgram a qualifié à l'époque ces résultats « d’inattendus et inquiétants ». Des enquêtes préalables menées auprès de 39 médecins-psychiatres avaient établi une prévision d'un taux de sujets envoyant 450 volts de l'ordre de 1 pour 1000 avec une tendance maximale avoisinant les 150 volts[4].

Analyse de Milgram

En plus des nombreuses variantes expérimentales qui permettent de mettre en valeur des facteurs de la soumission, Stanley Milgram propose dans son livre paru en 1974 une analyse détaillée du phénomène. Il se place dans un cadre évolutionniste et conjecture que l'obéissance est un comportement inhérent à la vie en société et que l'intégration d'un individu dans une hiérarchie implique que son propre fonctionnement en soit modifié : l'être humain passe alors du mode autonome au mode systématique où il devient l'agent de l'autorité. À partir de ce modèle, il recherche les facteurs intervenant à chacun des trois stades :

- Les conditions préalables de l'obéissance : elles vont de la famille (l'éducation repose sur une autorité dans la famille) à l'idéologie dominante (la conviction que la cause est juste, c'est-à-dire ici la légitimité de l'expérimentation scientifique) ;

- L'état d'obéissance (ou état agentique) : les manifestations les plus importantes sont la syntonisation (réceptivité augmentée face à l'autorité et diminuée pour toute manifestation extérieure) et la perte du sens de la responsabilité. Il constate aussi une redéfinition de la situation en ce sens que l'individu soumis « est enclin à accepter les définitions de l'action fournies par l'autorité légitime » ;

- Les causes maintenant en obéissance : le phénomène le plus intéressant parmi ceux relevés est l'anxiété, qui joue le rôle de soupape de sécurité ; elle permet à l'individu de se prouver à lui-même par des manifestations émotionnelles qu'il est en désaccord avec l'ordre exécuté.

A contrario, Stanley Milgram s'oppose fortement aux interprétations qui voudraient expliquer les résultats expérimentaux par l'agressivité interne des sujets. Une variante met d'ailleurs en évidence cela, où le sujet était libre de définir le niveau d'intensité. Ici, seule une personne sur les quarante a utilisé le niveau maximal.

Il propose également une série d'arguments factuels pour réfuter les trois critiques qui lui sont le plus souvent adressées : la non-représentativité de ses sujets, leur conviction en ce protocole expérimental et l'impossibilité de généraliser l'expérience à des situations réelles.

Rôle de l’obéissance dans la société

L'obéissance à une autorité et l'intégration de l'individu au sein d'une hiérarchie est l'un des fondements de toute société. Une société a des règles, et par voie de conséquence il existe une autorité, qui permet aux individus de vivre ensemble et empêche que leurs besoins et désirs entrent en conflit et mettent à mal la structure de la société. Ayant posé cela, Stanley Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal. Pour résumer sa pensée, ce qui est dangereux, c'est l'obéissance aveugle.

Un moteur de l'obéissance est selon lui le conformisme. Lorsque l'individu obéit à une autorité, il est conscient de réaliser les désirs de cette autorité. Avec le conformisme, l'individu est persuadé que ses motivations lui sont propres et qu'il n'imite pas le comportement du groupe. Ce mimétisme est une façon pour l'individu de ne pas se démarquer du groupe. Le conformisme a été mis en évidence par le psychosociologue Solomon Asch dans son expérience réalisée dans les années 1950. Les variantes de l'expérience de Milgram avec plusieurs pairs « désobéissants » ont montré que le sujet se range alors le plus souvent du côté du groupe et n'obéit plus lui non plus. Ainsi, si l'obéissance d'un groupe veut être assurée, il faut faire en sorte que la majorité de ses membres adhère aux buts de l'autorité.

Processus de l'obéissance chez l'individu

L'homme est un être social, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une certaine autonomie.

État agentique

Lorsque l'individu obéit, il délègue sa responsabilité à l'autorité et passe dans l'état que Stanley Milgram appelle « agentique ». L'individu n'est plus autonome, c'est un « agent exécutif d'une volonté étrangère »[Milgram 11].

Milgram expliquera aussi par la suite que le comportement de la plupart des Allemands (et collaborateurs) sous l'Allemagne nazie était explicable par cette expérience. En effet, ils suivaient selon lui les ordres d'une autorité qu'ils respectaient et étaient un des multiples « maillons » de la chaîne de l'extermination des Juifs. Un conducteur de train était ainsi « déresponsabilisé » de son travail, tout comme le gardien du camp, etc., et pouvait ainsi attribuer la responsabilité de ses actes à une autorité supérieure.

Rôle de la tension

Le maintien de l'individu dans un état agentique dure aussi longtemps que s'exerce le pouvoir de l'autorité et qu'elle n'entre pas en conflit avec le comportement du groupe (le conformisme) et un certain niveau de tension ou d'anxiété personnel.

La tension que ressent l'individu qui obéit est le signe de sa désapprobation à un ordre de l'autorité. L'individu fait tout pour baisser ce niveau de tension ; le plus radical serait la désobéissance, mais le fait qu'il ait accepté de se soumettre l'oblige à continuer à obéir. Il fait donc tout pour faire baisser cette tension, sans désobéir. Dans l'expérience de Milgram, des sujets émettent des ricanements, désapprouvent à haute voix les ordres de l'expérimentateur, évitent de regarder l'élève, l'aident en insistant sur la bonne réponse ou encore lorsque l'expérimentateur n'est pas là ils ne donnent pas la décharge convenable exigée. Toutes ces actions visent à faire baisser le niveau de tension. Lorsqu'il n'est plus possible de le faire diminuer avec ces subterfuges, le sujet désobéit purement et simplement.

Implications

Dans son livre, Stanley Milgram ne cherche pas à couper sa démarche scientifique de la société contemporaine. Sans pour autant mélanger les genres, il fait fréquemment référence tant aux situations d'obéissance de la vie quotidienne qu'aux grands événements. La Seconde Guerre mondiale et en particulier la Shoah ont ainsi joué un grand rôle dans le choix de Stanley Milgram de s'intéresser à l'obéissance. Il mentionne souvent le procès d'Adolf Eichmann. Il soutient la journaliste et philosophe Hannah Arendt qui, dans ses reportages controversés, soutient que ce criminel de guerre est plus un bureaucrate qu'un cruel antisémite. L'épilogue de son livre Soumission à l'autorité est pour une bonne part consacré à la guerre du Viêt Nam et au massacre de Mỹ Lai.

Il insiste sur le fait que les situations d'autorité des régimes fascistes ne sont pas absentes des sociétés occidentales :

« Les exigences de l'autorité promue par la voie démocratique peuvent elles aussi entrer en conflit avec la conscience. L'immigration et l'esclavage de millions de Noirs, l'extermination des Indiens d'Amérique, l'internement des citoyens américains d'origine japonaise, l'utilisation du napalm contre les populations civiles du Viêt Nam représentent autant de politiques impitoyables qui ont été conçues par les autorités d'un pays démocratique et exécutées par l'ensemble de la nation avec la soumission escomptée. »

Il finit d'ailleurs son livre en faisant sienne une citation de Harold Laski :

« … la civilisation est caractérisée, avant tout, par la volonté de ne pas faire souffrir gratuitement nos semblables. Selon les termes de cette définition, ceux d'entre nous qui se soumettent aveuglément aux exigences de l'autorité ne peuvent prétendre au statut d'hommes civilisés. »

Reproductions de l'expérience

Des reproductions de l'expérience à travers le monde (en Italie, Jordanie, Allemagne de l'Ouest, Afrique du Sud, Autriche, Espagne et Australie) et à différentes époques (de 1967 à 1985) ont reproduit, davantage parfois sous forme de spectacle que de recherche, cette expérience de Milgram[5].

En 2006, ABC News a reproduit l'expérience de Milgram et obtenu des résultats similaires (65 % des hommes et 73 % des femmes ont suivi les instructions jusqu'au bout)[6].

En 2008, Jerry Burger de l'Université de Santa Clara aux États-Unis a reproduit l'expérience en obtenant un taux de 70 % d'obéissance (et donc 30 % de refus). Les 70 % étaient prêts à aller au-delà de la limite de 150 V si l'expérimentateur le désirait[7].

France Télévisions produit en 2009 le documentaire Le Jeu de la mort mettant en scène un faux jeu télévisé (La Zone Xtrême) reproduisant l'expérience de Milgram. La différence notable est que l'autorité scientifique représentée par le technicien en blouse grise est remplacée par une présentatrice de télévision. Selon les premières estimations, le taux d'obéissance est 81 %, supérieur aux 62,5 % en rétroaction vocale de l'expérience originelle. Le producteur de l'émission[8], Christophe Nick, présente son documentaire comme une critique de la télé-réalité. La comparabilité de La Zone Xtrême avec les études de Milgram a été interrogée par Bègue et Terestchenko.

La différence du taux d'obéissance à une autorité légitime entre les hommes et les femmes a également été étudiée et il n'a pas été remarqué de différence significative[5]. En revanche, lors d'une expérience réalisée en 1974, en Australie, où l'élève était une femme et l'enseignant un homme, le taux d'obéissance n'est plus que 28 %[7].

Critiques et commentaires

Validité de l'expérience

Milgram le disait lui-même, la première critique de son expérience concernait la validité de ses résultats et leur portabilité à des situations réelles ; la reproduction de l'expérience dans d'autres pays avec des résultats très proches et la production d'expériences du même ordre, comme l'expérience de Stanford, même si toutes ces expériences reçoivent les mêmes critiques de validité, tendent à minimiser cette première critique.

La principale critique de l'expérience, qui vient pour l'essentiel des milieux universitaires d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), est beaucoup plus consistante : celle de l'acceptabilité à la fois morale et scientifique du protocole mis en place. Dans les deux cas, la critique est d'ordre déontologique et éthique.

L'expérience de Milgram participe de questions qui sont beaucoup posées sur la validité des protocoles (point de vue scientifique) et sur leur qualité (point de vue moral). La question est : une expérience reposant sur la tromperie (en anglais, deception, traduit dans le texte cité par « duperie ») est-elle scientifiquement valide et moralement acceptable ? Daphne Maurer, professeur de psychologie à l'Université McMaster, expose ainsi les points problématiques les plus discutés[9] :

« On avait donc trompé les sujets sur les points suivants :

- la « victime » ne recevait en réalité aucun choc ;

- la « victime » était en réalité un complice ;

- les sujets pouvaient en réalité cesser en tout temps (ce qui n'était pas véritablement le cas étant donné que la personne chargée de l'expérience donnait des consignes précises de poursuivre malgré l’hésitation des sujets et, par conséquent, ne laissait pas aux sujets la possibilité d'arrêter).

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce genre de méthode soulève d'importantes questions d'éthique tel le respect des personnes et de leur droit de faire des choix volontaires lorsqu'elles participent à des expériences. Quand un choix se fonde sur des allégations mensongères, il ne peut être qualifié de volontaire. Un autre aspect de l’éthique que soulève le recours à la duperie est la rupture du lien de confiance entre le chercheur et le sujet. »

Le corollaire de ces interrogations est la validité scientifique des résultats d'une expérience de ce type, sujet qui donne lieu à une abondante littérature universitaire en langue anglaise, pour l'essentiel d'origine nord-américaine.

Pour Jean-Léon Beauvois[10], cette polémique éthique viserait en fait à contraindre la recherche en psychologie à rester dans le politiquement correct. Il y aurait également une extension internationale de cette pensée, par la mise en place d'une réglementation stricte. « Sous le couvert moral de protéger le public contre les risques psychologiques encourus lors de manipulations expérimentales, certaines expériences sont interdites puisque soumises à la nécessité du consentement éclairé du sujet participant à l'expérience. »[11]

D'autres critiques portent plus spécifiquement sur les facteurs pouvant influencer le déroulement de l'expérience. En effet, le fait de participer à un test influencerait le comportement des sujets comme l'a décrit Elton Mayo dans sa théorie de l'effet Hawthorne. L'effet Pygmalion est également à prendre en considération dans la mesure où il est très proche des conditions décrites par Milgram.

Isabelle Stengers porte sa critique sur la validité même de l'expérience. Selon elle, « l'expérience où Stanley Milgram créa, au nom de la science psychologique, les conditions où des individus normaux allaient devenir des bourreaux » car « la question éthique, ici, est toujours en même temps une question technique, […] l'expérience dite de Milgram n'a pas produit de témoins fiables », d'autant que « les sujets-bourreaux de Milgram se savaient au service de la science, et ce savoir a pour conséquence que l'expérience, qui était censée se borner à mettre en évidence un comportement, a sans doute contribué, sur un mode incontrôlable, à le produire »[12].

Manipulation des résultats par Milgram ?

Dans un livre intitulé Behind the Shock Machine - The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments[13], la psychologue australienne Gina Perry accuse Milgram d'avoir manipulé les résultats de son étude en vue d'obtenir le résultat qu'il souhaitait.

À partir de l'écoute des cassettes d'enregistrement de l'expérience et des témoignages de ceux qui y ont participé, elle met notamment en avant divers éléments ayant faussé l'étude, tels le non-respect du script prévu par les expérimentateurs avec l'autorisation de Milgram[14] ou l'insistance excessive manifestée par les expérimentateurs : dans un cas, l'expérimentateur demanda ainsi 26 fois au sujet de poursuivre, au lieu des 4 annoncés dans le protocole expérimental[15].

Les critiques de Perry touchent également à la sélection des résultats obtenus : Perry met en exergue le fait que Milgram a mené 24 expériences semblables, obtenant des résultats extrêmement variables : le chiffre le plus souvent cité, selon lequel 65 % des sujets auraient obéi, ne s'est produit que dans une seule de ces expériences : prises dans leur ensemble, les expériences montrent que plus de la moitié des sujets désobéissaient[16]. En outre, Milgram aurait minimisé le fait que certains des sujets avaient de sérieux doutes quant à la réalité des « souffrances » qu'ils infligeaient[17]. Perry conclut que « la méthodologie des expériences présente tellement de failles qu’il est extrêmement difficile d’en tirer une conclusion quelconque »[18].

L’expérience de Milgram comme topos

Cette expérience est devenue un topos dans les discours sur l'obéissance et la soumission volontaire à l'autorité ainsi que dans des discussions plus abstraites, sur les limites de la notion de libre arbitre.

Dans des domaines académiques, elle sert souvent de modèle ou d'exemple en sociologie, en psychologie expérimentale et en psychologie sociale, ainsi qu'en philosophie, notamment en philosophie du droit. En psychologie sociale particulièrement, l'expérience de Milgram est souvent utilisée pour discuter ou présenter certains concepts dégagés par ce domaine, tels que le conformisme, l'influence normative et bien sûr la soumission à l’autorité et l'état agentique, deux notions au cœur du travail de Milgram dans cette expérience.

Analyse de la désobéissance

Dans le contexte de la suspension de la convention de Genève aux États-Unis à la suite des attentats du et de la mise en place de techniques d'interrogatoires renforcées (ensuite qualifiées de torture par l'administration Obama), une méta-analyse des résultats de Milgram a démontré que les sujets qui avaient désobéi à l'autorité n'avaient pas tant réagi à la souffrance qu'à la première demande de la victime de faire cesser l'expérience, à 150 V. La capacité du sujet à percevoir chez sa victime un droit capable d'invalider le droit de l'autorité de conduire son expérimentation serait l'élément nécessaire à la désobéissance, tandis que l'escalade de la souffrance, de nature quantitative et graduelle, n'amènerait pas de changements cognitifs suffisants[19].

Influence de l'expérience

Cette expérience demeure une référence. D'après une étude réalisée en 2002[20], Milgram est le 12e psychologue le plus cité dans l'introduction des livres de psychologie du XXe siècle. Cette recherche de Milgram est d'ailleurs une référence dans des domaines aussi différents que celui de la psychologie du travail[21], la finance comportementale[22], ou en sociologie politique[23] par exemple.

De ce fait, l'expérience a été adaptée pour être reproduite. Ainsi, Mel Slater a reproduit l'expérience pour s'intéresser au statut de la réalité virtuelle[24]. Il a constitué deux groupes : des participants punissaient un soi-disant élève, qu'ils ne voyaient pas, tandis que d'autres punissaient un personnage virtuel. Le groupe qui faisait face à un personnage virtuel a cessé beaucoup plus tôt de punir cet « élève ».

Dans la culture populaire

- L'épisode de la série Le Saint avec Roger Moore, intitulé Le Jeu de la Mort ,s'inspire de l'expérience de Milgram.

- En 1979, l'expérience de Milgram a été mise en scène dans le film I… comme Icare d'Henri Verneuil, fiction inspirée de l'assassinat de John F. Kennedy, où l'acteur Roger Planchon joue le professeur David Naggara (par ailleurs professeur, dans le film, à l'université de Layé, anagramme de Yale), inspiré de Stanley Milgram, qui présente son expérience au personnage principal joué par Yves Montand, avec Jacques Denis dans le rôle de l'expérimentateur piégé.

- Dans son album de 1986 So, le musicien Peter Gabriel a écrit une chanson, We do what we're told (Milgram's 37) (Nous faisons ce qu'on nous dit (les 37 de Milgram)), faisant référence à la variante de l'expérience de Milgram où 37 personnes sur 40 participent par leur inaction à l'administration des décharges électriques maximales.

- Dans l'épisode 5 de la saison 5 de la série télévisée Malcolm, l'expérience est pratiquée sur Malcolm.

- Cette expérience est évoquée par une doctoresse et chercheuse dans le roman graphique V pour Vendetta, comme point de départ d'une réflexion sur la complicité des scientifiques aux crimes des dictatures. La scientifique, que le personnage principal va assassiner, a en effet supervisé des expériences non éthiques dans des camps de concentration.

- Dans l'épisode 17 de la saison 9 de New York, unité spéciale, Merritt Rook alias inspecteur Milgram (incarné par Robin Williams), fait subir l'expérience de Milgram à Elliot Stabler.

- Le premier tome de la bande dessinée Le tueur, par Matz et Luc Jacamon, fait également référence à l’expérience de Milgram.

- Dans La Vague de Todd Strasser, on retrouve le dispositif d'une expérience semblable, entre un professeur et ses élèves.

- Le Jeu de la mort, un documentaire réalisé par Christophe Nick.

- Experimenter est un film biographique sur Stanley Milgram sorti en 2015.

Notes et références

Références

Stanley Milgram (trad. de l'anglais), La Soumission à l'autorité, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l'esprit », , 2e éd., 270 p. (ISBN 2-7021-0457-6)

- Page 35.

- Page 39.

- Pages 42 et 43.

- Page 269.

- Page 55.

- Pages 80 et 81.

- Page 81.

- Page 149.

- Pages 122 et 123.

- Page 123.

- Page 167.

Divers

- (en) M. Slater, A. Antley, A. Davison, D. Swapp, C. Guger, C. Barker, N. Pistrang, M. V. Sanchez-Vives et S. Milgram, « A virtual reprise of the Stanley Milgram obedience experiments », PLoS One, vol. 1, , e39 (PMID 17183667, DOI 10.1371/journal.pone.0000039, lire en ligne).

- (en) Stanley Milgram, « Behavioral Study of obedience. », The Journal of Abnormal and Social Psychology, vol. 67, no 4, , p. 371–378 (ISSN 0096-851X, DOI 10.1037/h0040525, lire en ligne, consulté le )

- (en) Income of families and persons in the United States : 1960[PDF] - Département du Commerce des États-Unis, .

- Serge Moscovi, Psychologie Sociale, PUF, coll. « Quadrige », 2005, Paris, p. 41.

- (en) Thomas Blass, « The Milgram paradigm after 35 years: Some things we now know about obedience to authority » [PDF], sur www.stanleymilgram.com, Journal of Applied Social Psychology, (consulté le ).

- (en) « Basic Instincts: The Science of Evil », ABC (consulté le ).

- Jean Etienne, « 70 % de la population accepterait de torturer autrui… », Futura-Sciences, (consulté le ).

- Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, « Téléctrochoc », Libération, (consulté le ).

- Compte rendu de la retraite du CNERH de mars 1998 et la version anglaise.

- Jean-Léon Beauvois, Traité de la servitude libérale : Analyse de la soumission, Dunod, Paris, 1994.

- François Pierre-Henri, « Le conseil psychologique en milieu organisationnel : Éthiques et référents scientifique », dans Psychologie du travail et des organisations, 2002, vol. 8, no 2, p. 42.

- Isabelle Stengers, « Qui est l'auteur » dans la revue Surfaces, volume II, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1992, p. 30-31.

- (en) « Taking A Closer Look At Milgram's Shocking Obedience Study », NPR, USA, .

- (en) Psych, Lies, and Audiotape: The Tarnished Legacy of the Milgram Shock Experiments by Johannes Lichtman, Los Angeles Review of books, .

- (en) Book Review: 'Behind the Shock Machine' by Gina Perry, Wall Street Journal, .

- (en) « Famous 'Nazi in all of us' experiment manipulated: Australian psychologist », the Australian, (consulté le ).

- (en) « Stanley Milgram’s Obedience Experiments: A Report Card 50 Years Later » [PDF], sur www.ucalgary.ca, (consulté le ).

- « L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’« expérience de Milgram » »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Le Temps, .

- Dominic J. Packer. (2008) « Identifying Systematic Disobedience in Milgram’s Obedience Experiments »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Perspectives on Psychological Science juillet 2008 vol. 3 no 4 p. 301-304.

- (en) Steven J. Haggbloom et al. « The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), dans Review of General Psychology, 2002, vol. 6, no 2, p. 142.

- Margarita Sanchez-Mazas, « Pouvoir, dépendance et violence psychologique au travail »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), 2002.

- Anne Lavigne et Florence Legros, « Finance comportementale et fonds de pension »[PDF], .

- Philippe Braud, « La violence politique : repères et problèmes », Cultures & Conflits, nos 9-10, , p. 13-42 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Mel Slater, Angus Antley, Adam Davison, David Swapp, Christoph Guger, Chris Barker, Nancy Pistrang, Maria V. Sanchez-Vives, « A Virtual Reprise of the Stanley Milgram Obedience Experiments », sur plosone.org.

Annexes

Bibliographie

- (en) A. G. Miller, The obedience experiments : A case study of controversy in social science, New York, Westport, Preaeger, 1986.

- Stanley Milgram (trad. de l'anglais), La Soumission à l'autorité : Un point de vue expérimental [« Obedience to Authority : An Experimental View »], Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l'esprit », , 2e éd., 270 p. (ISBN 2-7021-0457-6).

- Stanley Milgram, Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité, la Découverte, Hors Collection ZONES, 2013. Préface de Michel Terestchenko.

Articles connexes

Expériences proches

- Variantes de l'expérience de Milgram

- La Troisième vague, expérience menée par Ron Jones en 1967

- Expérience de Stanford, menée par Philip Zimbardo en 1971

- Expérience de Rosenhan, menée par David Rosenhan en 1973

Essai philosophique

- Eichmann à Jérusalem : La banalité du mal (ouvrage de Hannah Arendt, 1963)

Fictions

- I… comme Icare (film français d'Henri Verneuil, 1979)

- La Vague (téléfilm américain de Alex Grasshoff, 1981)

Liens externes

- L'expérience de Milgram analysée de façon simple et amusante : BoringDay - La soumission à l'autorité

- « L'Expérience de Milgram et le Panoptique de Bentham »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Caute@LautreNet.

- Laurent Bègue, Jean-Léon Beauvois, Didier Courbet et Dominique Oberlé, La soumission à l'autorité, Cerveau&Psycho, no 38 mars - . (Analyse de l'émission Zone extrême.)

- Laurent Bègue, Michel Terestchenko, « De Tueurs-nés à Zone extrême », Esprit, , no 364, p. 44-64.

- (en) Original Recruitment Flier for Milgram’s Obedience Experiment