Expédition allemande au Tibet (1938-1939)

L'expédition allemande au Tibet de 1938-1939, en allemand Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer (l'« expédition allemande au Tibet Ernst Schäfer ») est la première expédition allemande officielle à pénétrer au Tibet et atteindre Lhassa[1] - [2]. Dirigée par le scientifique Ernst Schäfer, elle est placée sous le patronage du Reichsführer-SS Heinrich Himmler et l'égide nominale de l'Institut d'anthropologie raciale Ahnenerbe[3]. Elle se déroule de mai 1938 à août 1939. Elle est composée, outre de Schäfer, de Edmund Geer (chef d'expédition et technicien), Ernst Krause (entomologiste, photographe et preneur de vues), Karl Wienert (géophysicien) et Bruno Beger (anthropologue et ethnologue)[4] - [5].

Après avoir gagné l'Inde britannique puis le Sikkim, l'expédition franchit la frontière tibéto-indienne en octobre 1938, arriva à Lhassa le et y resta deux mois. Ils furent accueillis à l'extérieur de Lhassa par Chang Wei-pei, ancien opérateur radio, promu chef de la Mission chinoise à Lhassa[6] et faisant fonction de représentant de la République de Chine[7] - [8]. Les membres établirent de bons rapports avec les élites tibétaines, dont le régent et 5e Réting Rinpoché, Jamphel Yeshe Gyaltsen[9]. Ils recueillirent quantité de plantes et d'animaux et firent des mesures géomagnétiques et des observations ethnologiques et anthropologiques.

L'intérêt scientifique réel de cette expédition est controversé du fait des objectifs géostratégiques et racistes du Troisième Reich.

Désignations de l'expédition

Pendant la préparation de l'expédition, Ernst Schäfer choisit comme désignation « Expédition Schaefer 1938/1939 » sur son en-tête de papier à lettres et pour ses demandes de subventions auprès d'hommes d'affaires[10] - [11]. Cependant, sur l'ordre de l'Ahnenerbe, cette désignation fut changée en « Expédition allemande Ernst Schäfer au Tibet » (en grandes lettres), « sous le patronage du Reichsführer-SS Himmler et en rapport avec l'Ahnenerbe » (en petites lettres)[12] - [13] - [14]. L'écrivain et réalisateur de télévision britannique Christopher Hale rapporte que Schäfer prit grand soin de retirer la ligne en petites lettres lorsqu'il arriva à Gangtok en Inde britannique. Si « cela a fait dire à certains historiens allemands que Schäfer était indépendant de la SS et qu'il avait été en mesure de faire de la « science pure » », Hale affirme que « ce n'est pas le cas » : « Himmler demeurait le parrain de l'expédition et Schäfer n'avait manifestement aucun intérêt à perdre son soutien »[15]. « Expédition allemande au Tibet Ernst Schäfer » est le sous-titre choisi par Schäfer lui-même dans son livre de 1943, Geheimnis Tibet[10].

La dénomination SS-Tibet-Expedition (« expédition SS au Tibet ») est employée par Ernst Schäfer lui-même dans la revue Atlantis[16], dans la revue SS Das Schwarze Korps (« Le Corps noir ») et autres périodiques nazis (afin d'en faire connaître les buts et le rôle dans les visées de conquête mondiale du national-socialisme)[17]. Elle se retrouve également dans des journaux allemands[18] - [19] et dans une revue scientifique de l'époque[20]. Detlev Rose note qu'une dénomination courante de l'expédition dans les journaux allemands de l'époque était SS-Tibet-Expedition, mais il met en question la validité de cette dénomination[21]. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, cet intitulé est celui repris par le renseignement militaire américain en Europe en février 1946[22], puis par les archivistes du fonds Heinrich Himmler à la Hoover Institution[23]. Il est employé aussi par Mechtild Rössler, un docteur en géographie, dans un livre sur la science dans le Troisième Reich (2001)[24], ou par l'écrivain Peter Levenda (2002)[25].

Origines de l’expédition

Selon Detlev Rose, le Reichsfuehrer-SS Himmler tenta de profiter de la réputation d'Ernst Schäfer pour la propagande nazie et s’enquit de ses projets d'avenir. Ernst Schäfer lui répondit qu’il voulait mener une autre expédition au Tibet. Il aurait souhaité placer son expédition sous le patronage du département culturel des affaires étrangères ou sous celui de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (« Communauté scientifique allemande ») comme l’indiquent ses démarches[26].

Selon la tibétologue Isrun Engelhardt, de l'université de Bonn, Himmler était fasciné par le mysticisme asiatique et souhaitait qu'une telle expédition s'effectue sous les auspices de l’Ahnenerbe (la société SS « Héritage des Ancêtres »)[27], et que Schäfer développe une recherche fondée sur la théorie pseudo-scientifique de Hans Hörbiger, « la cosmogonie glaciaire », promue par l'Ahnenerbe. Schäfer avait des objectifs scientifiques, il refusa donc d’incorporer à son équipe Edmund Kiss, un adepte de cette théorie, et exigea que douze conditions soient réunies pour obtenir une liberté scientifique. En conséquence, Wolfram Sievers de l'Ahnenerbe critiqua les objectifs de l'expédition, si bien que l'Ahnenerbe ne le subventionna pas. Himmler accepta que l'expédition s’organise à la condition que tous ses membres deviennent des SS. Pour réaliser son expédition, Schäfer dut accepter des compromis[28].

Pourtant, dans une conférence qu'il donna devant les alpinistes de l'Himalayan Club britannique en 1938, Schäfer décrit ses rapports avec Himmler en termes élogieux bien que, selon Christopher Hale, ce genre d'auditoire ne fût guère de ceux devant lesquels vanter sa loyauté à Himmler : « Étant membre de la Garde noire depuis longtemps, j'étais aux anges que le plus haut dirigeant de la SS, lui-même amateur féru de science, s'intéressât à mes explorations. Aucun besoin de convaincre le Reichsführer SS : il partageait mes idées, il promit simplement de m'apporter toute l'aide nécessaire »[29].

Selon Alexander Berzin, l'expédition répond à l'invitation officielle du gouvernement tibétain qui, alors qu'il renoue avec le Japon, souhaite tenir la balance égale entre les Britanniques et les Chinois d'une part et les Japonais et les Allemands d'autre part[30].

Financement

Ernst Schäfer avait besoin du soutien de Himmler pour obtenir des devises étrangères, ce qui était très difficile durant la période du nazisme[31]. Selon Christopher Hale, les coffres de la SS étaient vides[32]. Selon Isrun Engelhardt, Ernst Schäfer dut rechercher lui-même les financements, 80 % venaient du Werberat der deutschen Wirtschaft (Conseil publicitaire de l'économie allemande (en)) ainsi que de grandes entreprises allemandes, Deutsche Forschungsgemeinschaft (le Conseil de la recherche du Reich) et Brooke Dolan II. Le cercle des amis de Himmler subventionna uniquement le vol de retour en Allemagne[33].

L'expédition fut financée, d'après un rapport du renseignement militaire américain en Europe daté de 1946, par divers contributeurs publics et privés[34] :

- Werberat der Deutschen Wirtschaft (Conseil de la propagande pour l'économie allemande) : 40 000 RM ;

- I.G. Farbenindustrie (par l'entremise de Filchner, explorateur du Tibet) : 35 000 RM ;

- Illustrierter and Voelkischer Beobachter (Éditions Eher, qui revendiquèrent par la suite le parrainage de l'expédition) : 40 000 RM ;

- Reichsforschungsdienst (Services de recherche du Reich) : 6 000 RM

- Deutsche Forschungsgesellschaft (société de recherche allemande) : 10 000 RM

- Hecker, chef de Ilseder Huette : 2 000 RM

- Phoenix Rubber Works, à Harburg (usine du père de Schäfer) : 3 000 RM

- Academy of Natural Sciences, à Philadelphie : 1 000 $

- Sommes diverses provenant de petites sociétés ou d'associations.

Bien que l'intitulé de l'expédition indique qu'elle était en relation avec l'Ahnenerbe[3], cette dernière, selon Isrun Engelhardt, n'a pas subventionné l'expédition[28], ce que Christopher Hale confirme, ajoutant que le financement provenait néanmoins d'organismes entretenant des liens très étroits avec l'État nazi comme le Werberat der Deutschen Wirtschaft, qui faisait partie du ministère de la propagande de Goebbels, et le Voelkischer Beobachter, qui était le journal officiel des nazis[35].

Enfin, les devises sans lesquelles l'expédition n'aurait pas été possible, furent mises à la disposition des explorateurs par Göring à la demande de Himmler[36].

Déroulement

Membres

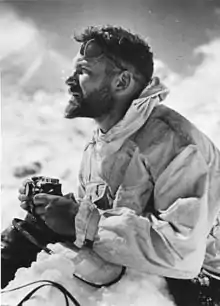

Selon Kathy Brewis, elle était composée de cinq membres (outre Schäfer, déjà promu Obersturmführer (lieutenant), quatre Untersturmführer (sous-lieutenants) SS : Edmund Geer, le chef d'expédition et technicien ; Ernst Krause, un entomologiste, également photographe et preneur de vues cinématographique de l'expédition ; Karl Wienert, un géophysicien ; Bruno Beger, un anthropologue et éthnologue[37] - [38]. Krause et Wienert n'étaient pas membres de la SS au départ, mais ils furent nommés d'office [39].

Préparatifs

Les préparatifs de l'expédition s'échelonnèrent de janvier à avril 1938[40].

Schäfer, qui avait opté de gagner le « pays interdit » depuis l'Inde britannique et le Sikkim[41], se rendit à Londres pour obtenir des lettres de recommandation de la part de diverses personnalités : sir Francis Sykes, sir John Anderson, Lord Zetland, J. E. Pryde-Hughes, sir Francis Younghusband, Lord Astor (chef de proue du Cliveden Set, une coterie aristocratique germanophile), Frank Wallace, Saunolt Kaulback[42].

Départ

Partie le 19 avril 1938, l'expédition s’embarque à Gênes pour arriver à Colombo puis à Calcutta le 13 mai. La presse allemande saisit alors l'occasion pour rompre le secret, jusque-là bien gardé, sur l'expédition SS. Apprenant le patronage de la SS, la presse anglo-indienne fait paraître des articles hostiles à l'expédition. Schäfer obtient cependant le soutien du ministre des Affaires étrangères, sir Aubrey Metcaffe et du vice-roi, Lord Linlithgow[43], et la permission d'adresser au gouvernement de Lhassa une demande pour entrer au Tibet[44].

Schäfer reçoit un télégramme du consul général de Calcutta, l'informant que le gouvernement tibétain refuse à l'expédition l'autorisation d'entrée au Tibet[31].

Séjour au Sikkim

Selon Isrun Engelhardt, après quelques mois passés au Sikkim, quand Schäfer apprit que l'entrée du Tibet était toujours interdite, il se joua des Britanniques et suivit les conseils de Francis Younghusband de « traverser furtivement la frontière »[45]. Il réussit à passer en territoire tibétain pour une courte période et y établit des liens amicaux avec des officiels tibétains locaux qui firent suivre sa demande au gouvernement tibétain. Dans celle-ci, il rappelait connaître le 9e panchen-lama et demandait à être le premier allemand à visiter Lhassa. Quelques semaines plus tard, les membres de l'expédition recevaient une lettre officielle du Kashag portant ses cinq sceaux autorisant les cinq Allemands à rester deux semaines à Lhassa[46].

Selon le philosophe Claudio Mutti, après avoir obtenu des autorités anglo-indiennes un visa de six mois pour le Sikkim, le petit État himalayen semi-indépendant qui constitue la porte d'accès au Tibet la plus favorable, l’expédition part en train de Calcutta début juillet et fait halte à Gangtok, la capitale[47]. Elle y établit de bonnes relations avec les autorités locales, dont Tashi Namgyal, le Maharajah[48]

De là l'expédition continue vers le nord : une caravane de dix indigènes et cinquante mulets avance lentement à cause des pluies de la mousson, de la boue et des éboulements. Elle s'arrête deux semaines près de Thanggu (à 4 500 m), le camp est dressé à Gayokang, aux pieds du Kanchenjunga (8 585 m) ; pendant quelques semaines ce camp est la base dont partent diverses missions de recherche[47].

En octobre, franchissant la frontière sans autorisation, Schäfer se rend à la résidence estivale du roi de Tharing à Doptra-Dzong au Tibet, où promesse lui est faite que l'expédition sera recommandée auprès des autorités de Lhassa[49] - [50].

Sachant que les Tibétains voient dans la swastika un signe de bonne fortune éternelle, Schäfer, pour s'attirer les bonnes grâces de ses contacts tibétains, fit valoir auprès d'eux que son expédition était la rencontre de la swastika orientale et de la swastika occidentale[51].

Selon Claudio Mutti, fin septembre, ayant effectué leurs recherches dans la partie tibétaine du Sikkim, les membres de l'expédition reviennent à Gangtok pour assister à l'annuelle « danse de guerre des dieux ». Wiener et Beger vont jusqu'à l'Himalaya, pendant que Krause et Geer vont terminer des prises cinématographiques et des recherches zoologiques dans la zone de Gayokang[47]. Pendant que le groupe se reconstitue, le camp reste pendant quelque temps aux pieds du Kanchenjunga. Après une série de recherches dans le territoire de Lachen et l’ascension de la paroi du Pimpo Kanchen, le 1er décembre les membres de l'expédition reçoivent une invitation du Régent du Tibet à passer deux semaines à Lhassa, où jusqu'alors aucun Allemand n'avait mis les pieds[47].

Séjour à Lhassa

Selon Christopher Hale, l'expédition arrive à Lhassa le et y reste finalement non pas deux semaines mais deux mois, pendant lesquels ses membres sont fêtés par les élites tibétaines[9]. Selon Isrun Engelhardt, Schäfer réussit à allonger la durée du séjour de la mission à plusieurs reprises, ce qui explique pourquoi ses membres purent rester deux mois[46]. Schäfer rencontre le régent et 5e Réting Rinpoché, mais non le 14e dalaï-lama, lequel, alors âgé de 4 ans, est encore dans son Amdo natal (Qinghai)[52] - [53]. Selon Christopher Hale, à l'occasion d'un des longs entretiens qu'il a avec le régent, qui est toujours prêt à le rencontrer, ce dernier lui demande à brûle-pourpoint si l'Allemagne est intéressée à vendre des armes au Tibet[54].

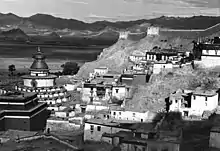

Séjours à Gyantsé et à Shigatse

Selon Claudio Mutti, ce n’est que le 19 mars que l’expédition quitte Lhassa, accompagnée par un haut fonctionnaire jusqu'à Gyantsé. Après avoir exploré les ruines de l'ancienne capitale Jalung Phodrang, inhabitée depuis un millénaire, et après une marche de six cents kilomètres jusqu'au lac de Yamdrok, le 25 avril les explorateurs gagnent Shigatsé, résidence des panchen-lama. L'accueil est chaleureux comme à Lhassa : toute la population accourt leur souhaiter la bienvenue[47] - [55]. Claudio Mutti écrit que le panchen-lama reçoit officiellement la mission allemande et signe un document d'amitié avec le Troisième Reich[47]. Cependant, le 9e panchen-lama est mort en 1937, tandis que son successeur, le 10e panchen-lama n'arrive à Shigatsé qu'après 1951[56]. Toutefois, dans le rapport du renseignement militaire du théâtre européen, Ernst Schäfer affirme avoir parlé au « régent pro-allemand de Shigatsé »[57], le régent étant un personnage nommé dans l'inter-règne entre deux panchen-lamas[58] - [59].

Le 19 mai, l’expédition entreprend de regagner Gyantsé, qui est rejointe en trois jours. Là, des négociations ont lieu avec les fonctionnaires anglais présents sur place au sujet du retour en Inde et du transport du matériel[47].

Communications avec l'Allemagne

Pendant toute la durée de son séjour, Ernst Schäfer resta en contact avec son pays grâce au courrier postal mais aussi à la radio de la Légation chinoise mise gracieusement à leur service[60]. Himmler, pour sa part, suivit l'expédition avec enthousiasme, écrivant à Schäfer plusieurs lettres et lui souhaitant même un joyeux Noël 1938 par ondes courtes[61].

Accueil fait à l'expédition

Selon Bruno Beger, l'arrivée de l'expédition ayant été annoncée à l'avance, ses membres furent bien accueillis partout et approvisionnés de ce dont ils avaient besoin d'un bout à l'autre de leur périple tibétain : le long de la vallée de Chumbi, puis de Gyantsé à Lhassa, puis de là en passant par Samye dans la vallée du Yarlung jusqu'à Shigatse et enfin de retour à Gangtok en passant par Gyantsé. À Lhassa même, ils furent reçus avec des démonstrations d'amitié et entretinrent des rapports étroits avec des responsables gouvernementaux et d'autres personnes influentes[62].

Buts allégués

« La tâche principale de l'expédition » était, selon les termes employés par le ministre de la propagande Joseph Goebbels dans une note secrète aux journaux en 1940, « de nature politique et militaire » et n'avait « pas grand chose à voir avec la résolution de questions scientifiques »[63].

Selon Claudio Mutti, il importait pour Himmler de se mettre en rapport avec le régent du Tibet[64].

Selon le journaliste chinois Ren Yanshi, qui cite Wochenpresse (de), un hebdomadaire autrichien paru entre 1955 et 1993, la tâche première de l'expédition était d'étudier la possibilité de faire du Tibet une base d'où attaquer les troupes britanniques stationnées en Inde. Sa deuxième mission était de vérifier la thèse raciale de Himmler selon laquelle un groupe d'Aryens de sang pur s'étaient installés au Tibet[65].

Selon le journaliste américain Karl E. Meyer (en), l'un des buts de l'expédition était d'établir des cartes et de faire le relevé des cols susceptibles d'être utilisés pour envoyer depuis le Tibet des guérilleros sur le territoire des Indes britanniques[66].

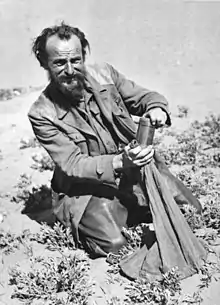

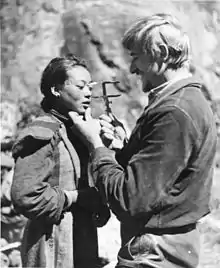

En 1995, l'anthropologue Édouard Conte, directeur de recherches au CNRS[67], affirme que la mission avait pour objectif idéologique de chercher à prouver certaines thèses racialistes sur l'origine de la « race aryenne ». Les mensurations du crâne de Tibétains et le moulage de leur visage effectués par un des membres de l'expédition, l'anthropologue Bruno Beger, étayeraient cette thèse. En 2006, Detlev Rose remet en cause cette interprétation, suggérant une « démarche rigoureusement scientifique » de la part de l'expédition et de Bruno Beger, lequel a réalisé des mesures anthropomorphiques « en respectant les critères médicaux et biologiques de l'époque » . Il s'appuie aussi sur le fait que les écrits de Beger n'emploient pas les vocables national-socialistes tels que « aryens » [68]. De même, en 2016, Detlev Rose se réfère à l'ouvrage de 2006 de Peter Mierau sur les expéditions en Asie à l'époque nazi pour affirmer que si Himmler évoquait la possibilité d'y trouver des indices d'une culture aryenne, les participants lui opposaient l'aspect scientifique de leur recherche[69].

Pour le journaliste Laurent Dispot, il s'agissait de conquérir Lhassa comme nœud stratégique sur l'axe Berlin-Tokyo [70]. Quatre tibétologues, Anne-Marie Blondeau, Katia Buffetrille, Heather Stoddard et Françoise Robin, suggèrent[52] que la thèse de Laurent Dispot sur l'établissement de Lhassa comme nœud stratégique d'un axe Berlin-Tokyo, relève de la théorie du complot[71] et a pu s’inspirer de mythes propagés par des groupuscules néo-nazis et relayés par le gouvernement chinois[72].

Selon Gary Wilson, journaliste du Workers World, un journal marxiste-léniniste révolutionnaire, l'Allemagne nazie aurait souhaité prendre pied au Tibet, au Népal et en Inde, laissant la Chine à son allié, le Japon impérialiste[73].

En fait, selon Serge Caillet, la connexion entre le Tibet et les Nazis serait un mythe né du roman Les sept têtes du dragon vert, publié en 1933 sous le pseudonyme de Teddy Legrand[74]. Il aurait été repris en partie et développé par Louis Pauwels et Jacques Bergier dans leur ouvrage Le Matin des magiciens, publié en 1960. Isrun Engelhardt, se fondant sur de nombreuses sources, a affirmé que le but de l’expédition n’était ni ésotérique ni politique et que la lettre écrite par le Réting Rinpoché à Hitler n’était qu’une lettre de politesse[75].

Selon Nico Hirtt, enseignant, syndicaliste et chercheur marxiste[76], les autorités tibétaines, bien qu'officiellement neutres, auraient objectivement soutenu l'axe Berlin-Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale en empêchant l'approvisionnement des armées chinoises par la route, à partir de l'Inde [77].

Selon plusieurs auteurs, Michael Harris Goodman, Thomas Laird et Roland Barraux, la réticence tibétaine à autoriser l’approvisionnement en Chine provenait en fait de la crainte d’une invasion chinoise[78] - [79] - [80].

Selon le Ministère des affaires étrangères des États-Unis, qui publia un télégramme du Foreign Office britannique daté du , Lhassa autorisa finalement l'ouverture temporaire de cette voie de communication, ayant reçu des assurances que ni la Chine ni la Grande-Bretagne n'exerceraient de juridiction au Tibet par l'intermédiaire des ayants droit à la libre circulation[81] - [82].

Activités scientifiques

Les membres de l'expédition recueillirent une énorme quantité de plantes (en particulier des centaines de variétés d'orge, de blé, d'avoine) et d'animaux (dont des spécimens vivants). Les semences furent conservées à l'Institut de génétique des plantes des SS à Lannach, près de Graz (Autriche), organisme dirigé par le botaniste SS Heinz Brücher[83]. Celui-ci espérait pouvoir tirer de cette collection, ainsi que d'une autre obtenue sur le front de l'Est, les moyens de sélectionner des plantes résistantes au climat de l'Europe orientale, considérée comme partie intégrante du Lebensraum (« espace vital ») nazi, et ce afin d'atteindre l'objectif de l'autarcie [83].

Wienert prit des mesures géomagnétiques. Krause étudia les guêpes tibétaines. Schäfer observa les rituels tibétains, dont les funérailles célestes (achetant quelques crânes au passage). Ils photographièrent et filmèrent des manifestations folkloriques, dont les fêtes du nouvel an à Lhassa[84].

Bruno Beger effectua des mesures anthropométriques des Tibétains[85]. Il prit les mensurations de 376 individus et fit des moulages de la tête, du visage, des mains et des oreilles de 17 autres, et releva les empreintes digitales et les empreintes de main de 350 autres[86]. Il gagna les faveurs de l’aristocratie tibétaine en distribuant des médicaments et en soignant des moines ayant une maladie vénérienne, en échange de la possibilité d'effectuer ses recherches[87].

Schäfer nota méticuleusement ses observations sur les mœurs religieuses et culturelles des Tibétains de l'époque, depuis les fêtes lamaïstes jusqu'aux attitudes des habitants vis-à-vis du mariage, du viol, de la menstruation, de l'accouchement, de l'homosexualité et même de la masturbation[88]. Ainsi, dans le compte rendu qu'il donne de l'homosexualité au Tibet, il va jusqu'à décrire les diverses positions prises par les moines avec les jeunes garçons puis se met en devoir d'expliquer le rôle important que joue l'homosexualité dans les hautes sphères politiques tibétaines. Les archives de l'expédition contiennent également des pages d'observations minutieuses sur les habitudes sexuelles des Lachung et autres peuples himalayens[89].

Selon Alex McKay, une analyse mesurée de cette mission fut apportée par Isrun Engelhardt. Ses recherches, fondées sur les archives allemandes, soulignent la nature scientifique de la mission et indiquent que l'intérêt des Nazis pour les images occultes qui ont fait la renommée du Tibet en Occident, fut largement exagéré[90].

Pour l'écrivain Christopher Hale, « si les notions de « botanique nazie » et d'« ornithologie nazie » sont probablement absurdes, d'autres sciences ne sont pas si innocentes que cela » et « l'expédition de Schäfer représentait l'éventail de la science allemande dans les années 1930, ce qui a une importance considérable ». Il cite en exemple l'exploitation cruelle de l'anthropologie et de la médecine par le Troisième Reich[91]. Toutefois, pour l'auteur allemand Detlev Rose, l'ouvrage de Hale ne résiste pas à une analyse critique sérieuse. La faiblesse de la thèse de Hale est encore plus évidente quand il cherche à accréditer l'avènement du Troisième Reich par les effets de théories occultistes ou conspirationnistes[92].

Retour en Allemagne

Munis de deux lettres de courtoisie du Régent destinées à Hitler et à Himmler ainsi que de cadeaux pour le Führer (un habit de lama et un chien de chasse)[93], Schäfer et ses compagnons quittèrent le Tibet en août 1939, emportant également un exemplaire de la « bible » tibétaine, le Kangyour (120 volumes en tout), des objets précieux et des animaux rares. Un hydravion les emmena de Calcutta à Bagdad puis à Berlin, où ils furent accueillis sur la piste de l'aéroport de Tempelhof par Himmler en personne[94].

Lors de son interrogatoire par le renseignement militaire américain en 1946, Schäfer déclara qu'à son retour du Tibet en août 1939, il avait rencontré Himmler pour lui exposer son projet d'une nouvelle expédition en cas de guerre : avec quelques hommes, il se rendrait au Tibet en avion, gagnerait les Tibétains à la cause allemande et mettrait sur pied un mouvement de résistance en s'inspirant de l'action de l'Anglais Lawrence pendant la Première Guerre mondiale[95]. Ce projet toutefois n'eut pas de suite.

Une fois rentrés au pays, Wienert, Krause et Geer retournèrent à la vie civile et on n'entendit plus parler d'eux[96].

Beger devait s'illustrer par la suite, à Auschwitz, en 1943, par la mesure de cent détenus qui furent ensuite gazés et expédiés au département d'anatomie de l'université de Strasbourg[97] - [98].

Schäfer se vit confier, dans le cadre de l'Ahnenerbe, la direction d'un tout nouvel institut des études asiatiques qu'il baptisa Sven Hedin Institut für Inner Asien und Expeditionen (« Institut Sven Hedin pour l'Asie centrale et les expéditions »), du nom de l'explorateur suédois Sven Hedin[99] - [100]. L'année 1943 vit aussi la sortie du film Geheimnis Tibet (« Tibet secret »), réalisé à partir des pellicules rapportées du Tibet. Il fut projeté à l'occasion de l'inauguration officielle de l'Institut Sven Hedin le , en présence de l'explorateur suédois lui-même. Ce dernier, sous le coup de l'enthousiasme, s'écria : « Grandiose, merveilleux, ce que nous avons vu ici ! », et se tournant vers Schäfer : « Vous êtes l'homme qui devait continuer mes recherches et qui doit les continuer »[101].

Legs

Le legs principal de l'expédition allemande au Tibet Ernst Schäfer est un fonds photographique de plusieurs milliers de clichés rendant compte de la vie au Tibet en 1938-1939.

Ce fonds photographique a fait l'objet d'un ouvrage collectif réalisé sous la direction de Isrun Englehardt et publié en 2007 aux éditions Serindia[102]. Cette étude, qui contient les relations d'un des interprètes sikkimais de l'expédition, Rapten Kazi[103], constitue la collection de documents photographiques la plus considérable qui existe sur le Tibet à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Statue de divinité au monastère de Tashilhunpo à Shigatsé.

Statue de divinité au monastère de Tashilhunpo à Shigatsé.

Shigatsé, criminel portant un carcan.

Shigatsé, criminel portant un carcan.

Selon le gouvernement chinois, la collection d'objets tibétains du musée Heinrich Harrer à Hüttenberg devrait moins à Heinrich Harrer qu'à l'expédition d'Ernst Schäfer au Tibet[105].

Livres et films sur l'expédition

- Livres

- (de) Ernst Schäfer, Geheimis Tibet : Erster Bericht der Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer, 1938/39 ; Schirmherr Reichsführer SS H. Himmler, Munich, F. Bruckmann, , 183 p.

- (de) Fest der weissen Schleier: Eine Forscherfahrt durch Tibet nach Lhasa, der heiligen Stadt des Gottkönigtums, Braunschweig, Vieweg, 1949, 199 p.

- (de) Über den Himalaja ins Land der Götter : Auf Forscherfahrt von Indien nach Tibet, Hamburg - Berlin, Dt. Hausbücherei, 1951, 214 p.

- (de) Unter Räubern in Tibet : Abenteuer in einer vergessenen Welt zwischen Himmel und Erde, Durach, Windpferd, 1989, 215 p. (ISBN 3-89385-052-X)

- Films

- (de) Geheimnis Tibet, 1943 (acteur, réalisateur, auteur) (autre titre : Lhasa-Lo - Die verbotene Stadt)[106].

- Fiction

Notes et références

- « They are the first official German expédition to enter Tibet and reach Lhasa, its holy city. » (Hale 2003).

- Engelhardt 2003, p. 188.

- « Schäfer cannily had a letterhead printed. It read DEUTSCHE TIBET EXPEDITION ERNST SCHÄFER in large letters, then 'under the patronage of the Reichsführer-SS Heinrich Himmler and in connection with the Ahnenerbe' in small letters !). » (Hale 2003).

- « Everyone of the five German scientists was also an officer in the SS. » (Hale 2003).

- « Schäfer […] was a fastidious zoologist with a passion for Tibetan birds. […] . Ernst Krause was a botanist and entomologist; Karl Wienert was a geographer whose task was to measure variations in the earth’s magnetic field in the Himalayas; and Bruno Beger was an anthropologist who would spend his time in Tibet measuring the heads and bodies of its people. » (Hale 2003).

- (en) Alastair Lamb, Tibet, China & India, 1914-1950: a history of imperial diplomacy, 1989 p. 282 : « Meanwhile Chiang Chu-yi had defied his instructions and left Lhasa for India and China via Sikkim in late November 1937.602 The Chinese, well aware that they were unlikely to slip in a new representative through India without, at least, reopening discussions on TibetT with the British Embassy in Peking, decided to confirm the Chinese wireless operator in Lhasa, Chang Wei-pei (in some British sources referred to as Tang Fe-tang), as head of the Chinese Mission and Chiang's successor. Chang was said to smoke opium and be rather eccentric in behaviour.603 ».

- (en) Hsiao-Ting Lin, Tibet And Nationalist China's Frontier: Intrigues And Ethnopolitics, 1928-49, p. 82 : « List of Nationalist Chinese Representatives at Lhasa. […] Technician of the Chinese wireless station in Lhassa. Served as acting representative. ».

- « One of them would greet the humiliated Ernst Schäfer outside Lhasa five years later. His name was Chang Wei-pei, and he was said to be something of an oddball and an opium addict. » (Hale 2003, p. 150).

- « By now the expedition had spent more than two monts in Lhasa and they had become honoured guests and friends of the city's elite. […] By now the Germans were on very good terms with Reting. » (Hale 2003).

- Schäfer 1943.

- « In preparation for the expedition he had “Schaefer Expedition 1938/1939” letterhead printed and applied for sponsoring from businessmen. »(Engelhardt 2003).

- « The expedition’s name, however, had to be changed on the order of the “Ahnenerbe” to “German Tibet-Expedition Ernst Schaefer” (in big letters), under the patronage of the Reichsfuehrer-SS Himmler and in connection with the Ahnenerbe” (in small letters)) » (Engelhardt 2003).

- Detlev Rose : « Le nom officiel de l’expédition était le suivant : « Expédition allemande Ernst Schäfer au Tibet » (« Deutsche Tibetexpedition Ernst Schäfer »). Cet auteur ajoute que « dans les articles des journaux, l'entreprise était souvent citée comme “Expédition SS” » et que « Schäfer lui-même a(vait) utilisé cette dénomination à plusieurs reprises » », revue Deutschland in Geschichte und Gegenwart, no 3, 2006.

- Cette dénomination est aussi notamment utilisée par l’Institut de tibétologie Namgyal, Historic photographs of Sikkim ‘Who is behind the camera?’.

- « Schäfer cannily had a letterhead printed. It read DEUTSCHE TIBET EXPEDITION ERNST SCHÄFER in large letters, then 'under the patronage of the Reichsführer-SS Heinrich Himmler and in connection with the Ahnenerbe' in small letters !). He was careful to remove that second line when he arrived in Gangtok in British India. (…) Some German historians have concluded from this that Schäfer was independent of the SS and was thus able to do 'pure science'. This was not the case. Himmler remained the expedition's patron and Schäfer clearly had no interest in losing his support » (Hale 2003).

- « an article by Ernst Schaefer from the magazine Atlantis date October 1939. This article had the sub-heading 'von Dr Ernst Schaefer Leiter der SS-Tibet-Expeditionan", (Ofcom, Broadcast Bulletin, Issue number 85 - 21/05/07, Fairness and Privacy Cases, Not Upheld, Complaint by Mr Roger Croston on behalf of Dr Bruno Beger Secret History : The Nazi Expedition, Channel 4, 12 July 2004 ) ».

- « Articles under Schaefer's name appeared in Das Schwarze Korps and other Nazi periodicals, publicizing the expedition, its scientific goals, and its role in the National Socialistic scheme for world domination » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- « the official SS-Tibet Expedition referred to in the press » Levenda 2002, p. 192 c'est-à-dire « l'expédition SS au Tibet officielle qu'évoque la presse ».

- « the following article from the Nazi Völkischer Beobachter of July 29, 1939, relates: Dr. Ernst Schäfer, SS-Hauptsturmführer, has now completed the first German SS-Tibet Expedition with extraordinarily great success » Levenda 2002, p. 194.

- (de) Konrad von Rauch, Die Erste Deutsche SS-Tibet-Expedition (La première expédition allemande SS au Tibet), in Der Biologe 8, 1939, p. 113-127.

- Detlev Rose : « Tous les participants à cette expédition étaient membres des « échelons de protection » (SS), mais ce fait justifie-t-il d’étiqueter cette expédition d’ « expédition SS », comme on le lit trop souvent dans maints ouvrages ? [... ] dans les articles des journaux, l'entreprise était souvent citée comme "Expédition SS" » et que « Schäfer lui-même a(vait) utilisé cette dénomination à plusieurs reprises » », revue Deutschland in Geschichte und Gegenwart, no 3, 2006.

- « A new Tibetan expedition, to be called the SS Tibet Expedition, was then in preparation » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- (en) « Folder 1. The SS-Tibet-Expedition, 1939 ». Le contenu de ce fonds est indiqué sur le site Online Archive of California (OAC).

- « Probably the best known expedition was the SS Tibet expedition », Mechtild Rössler, Geography and Area Planning under National Socialism, in Margit Szöllösi-Janze (ed.), Science in the Third Reich, Oxford and New York: Berg Publishers, 2001, 289 p., p. 59-79, p. 71 (ISBN 1859734219).

- « the efforts and adventures of the SS-Tibet expedition. » Levenda 2002, p. 192.

- Detlev Rose, op. cit..

- L'institut de recherches anthropologiques et archéologiques créé par Heinrich Himmler, Herman Wirth et Walther Darré le et qui devait être intégré à l'organisation des SS en janvier 1939.

- « Schaefer, in order to obtain the scientific freedom he needed, asked for the acceptance of twelve conditions, all of which were granted by Himmler himself. However, Sievers, the head of the “Ahnenerbe”, declared in January 1938, “The task of the expedition in the meantime had diverged too far from the targets of the Reichsfuehrer-SS and does not serve his ideas of cultural studies.” Thus, in the end, the expedition was not sponsored by the “Ahnenerbe” » (Engelhardt 2003).

- « Although he had spent little time in Germany since 1933, he knew that the Ahnenerbe was a club for crackpots and failures. No-one took its activities seriously and the price of accepting Himmler as a patron could be humiliation. Schäfer appears to have kept his misgivings private. When he drafted a lecture for the British Himalayan Club in 1938, he described his relationship with the Reichsführer in glowing terms: ‘Having been a member of the Black Guard since a long time, I was only too glad that the highest SS leader, himself a very keen amateur scientist, was interested in my work of exploration. There was no need of convincing the Reichsführer SS, as he himself had the same ideas; he simply promised to give me all the help necessary…’ Schäfer addressing an audience of British mountaineers – hardly an occasion at which to exaggerate his loyalty to Heinrich Himmler » (Hale 2003).

- (en) Alexander Berzin, The Nazi Connection with Shambhala and Tibet, The Berzin Archives, The Buddhist Archives of Dr. Alexander Berzin, mai 2003 : « Ernst Schäfer, a German hunter and biologist, participated in two expeditions to Tibet, in 1931–1 932 and 1934–1936, for sport and zoological research. The Ahnenerbe sponsored him to lead a third expedition (1938-1939) at the official invitation of the Tibetan Government. The visit coincided with renewed Tibetan contacts with Japan. A possible explanation for the invitation is that the Tibetan Government wished to maintain cordial relations with the Japanese and their German allies as a balance against the British and Chinese. Thus, the Tibetan Government welcomed the German expedition at the 1939 New Year (Losar) celebration in Lhasa. ».

- Engelhardt 2003, p. 189.

- « the coffers of the SS were much depleted (Schäfer was demanding more than sixty thousand Reichsmarks […] Schäfer was now faced with a formidable task: he would have to raise the funds himself. » (Hale 2003).

- Engelhardt 2003, p. ? .

- Une liste en est fournie dans le rapport du renseignement militaire américain en Europe daté de 1946 : « The expedition was financed by the following contributors : Werberat der Deutschen Wirtschaft - RM 40.000, (Propaganda Council for German Economy) ; I.G. Farbenindustrie (through Filchner, Tibet explorer) - RM 35,000 ; Illustrierter and Voelkischer Beobachter - RM 40,000 (Eher Publishing House, later claimed sponsorship of the expedition.) ; Reichsforschungsdienst (Reich Research Service) - RM 6,000 ; Deutsche Forschungsgesellschaft (German Research Society) - RM 10,000 ; Hecker, head of Ilseder Huette - RM 2,000 ; Phoenix Rubber Works, Harburg (plant owned by Schaefer's father) - RM 3,000 ; Academy of Natural Sciences, Philadelphia - $1,000 ; Varying amounts from several smaller firms and associations. The cost of equipping the expedition was RM 65,000, and the expedition itself cost another RM 65,000, excluding the flight back to Germany, which was financed by the SS » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- « It is also true that Schäfer’s funding, while it did not come from the Ahnenerbe, did come from organizations with very close links to the Nazi state: the Werberat der Deutschen Wirtschaft was part of Goebbels’ Propaganda Ministry, and the Völkischer Beobachter was the official Nazi Party newspaper. » (Hale 2003).

- Detlev Rose, op. cit. : « Himmler, pour sa part, s’adressa à Göring pour que celui-ci mette 30 000 RM en devises à la disposition des explorateurs. Il fit verser cette somme à l’avance. Ce n’était pas une maigre somme car il fallait que l’expédition puisse disposer de toutes les sommes nécessaires en devises, pour qu’elle soit tout simplement possible. ».

- « The other team members were SS officers too : Ernst Krause, a botanist and entomologist, who would double as the official cameraman ; Karl Wienert, a geophysicist; Edmund Geer, the expedition's manager; and Bruno Beger, an anthropologist ». Brewis 2003

- Mutti 2005 : « Outre Schäfer, faisaient partie du groupe quatre Obersturmführer SS : le chef de caravane et " technicien " Edmund Geer, l'anthropologue et ethnologue Bruno Beger, le géographe et géomagnétologue Dr. Karl Wienert, le photographe et opérateur cinématographique Ernst Krause ».

- « Krause and Wienert were not members of the SS, but Himmler gave all staff members the rank of Untersturmfuehrer and promoted Schaefer to Obersturmfuehrer » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- « The SS Tibet Expedition was finally organized between January and April 1938 » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- (en) Dr. Bruno Beger, The Status of Independence of Tibet in 1938/39 according to the travel reports (memoirs), publié sur le site du gouvernement tibétain en exil Tibet.com en 1996; « Tibet was regarded as the "Forbidden Land". (...) The Schaefer Tibet Expedition of 1938/39 finally chose the route via India and Sikkim (...) ».

- « Schaefer flew to London to get letters of recommendation for the expedition, and obtained a large number of them, including letters from Sir Francis Sykes, Sir John Anderson, Lord Zetland, Mr J.E. Pryde-Hughes, Sir Francis Younghusband, Lord Astor, Mr. Frank Wallace, Mr. Saunolt Kaulback, and others » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- « He was received in India by Foreign Secretary Sir Aubrey Metcaffe, and by the Viceroy, Lord Linlithgow. Schaefer claims to have had their full support throughout the expedition » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- (en) Dr. Bruno Beger, The Status of Independence of Tibet in 1938/39 according to the travel reports (memoirs), op. cit. : « After causing some trouble, British India had given its permission to the expedition to address a request for entry to the Government in Lhasa. They were very keen on keeping up their limited influence in South Tibet, for they feared the ambitions of China and the Soviet Union ».

- Engelhardt 2003, p. 189-190.

- Engelhardt 2003, p. 190.

- Mutti 2005.

- « (…) in the semi-independent native state of Sikkim, en route, he established good relations with the local authorities, including the Maharajah » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- Mutti 2005 : « Schäfer et Krause reçoivent l'invitation d'un influent prince tibétain et se rendent à sa résidence estivale de Doptra, où ils reçoivent la promesse que l'expédition sera recommandée auprès des autorités de Lhassa. ».

- Dr. Bruno Beger, op. cit. : « the King of Tharing, who at the time resided at Doptra-Dzong, brought about our first contact with the Tibetan Government ».

- « Since the Tibetans consider the swastika a sign of eternal good fortune Schaefer played up his expedition as the meeting of the Eastern and Western swastikas. He claims that this diplomatic move won the hearts of his hosts and got him permission to enter Lhasa, the Tibetan capital. » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- Blondeau, Buffetrille, Robin H. Stoddard, Réponse sur les liens entre le dalaï-lama et les nazis, Libération, , citation : « Après plusieurs refus du gouvernement tibétain, l'expédition de Schäfer au Tibet (1938-1939) fut autorisée à pénétrer au Tibet, atteignit Lhassa le 19 janvier 1939 et y resta deux mois. Schäfer ne put pas rencontrer le quatorzième dalaï-lama, alors âgé de 4 ans : en effet, ce dernier n'avait même pas commencé le long voyage qui, de sa région d'origine (Amdo), l'amena à Lhassa seulement le 8 octobre 1939. En revanche, il rencontra le régent, Reting Rinpoché. Sur l'insistance du scientifique allemand qui voulait une preuve de son succès, le régent adressa une simple lettre de courtoisie et quelques présents à Hitler. Malgré cela, il n'y eut jamais de contact officiel entre le gouvernement tibétain et les nazis. Le fait que Schäfer ne put faire parvenir la lettre du régent à Hitler que trois ans après son retour suffit à montrer le manque d'intérêt du gouvernement allemand pour le Tibet. ».

- Mutti 2005 : « (…) le quatorzième Dalaï-lama, l'actuel, bsTan adsin rgya mts'o, avait trois ans en 1938 ».

- « The Regent granted Schäfer long interviews at short notice, a most unusual practice, during one of which he asked point blank whether Germany would be interested in selling arms to Tibet. » (Reilly, Compte rendu…).

- « When the German Tibet Expedition arrived in Shigatse, thousands came out to greet them. » (Hale 2003).

- Fabienne Jagou, Le 9e Panchen Lama (1883-1937) : enjeu des relations sino-tibétaines, Publications de l'École Française d'Extrême-Orient : Monographies, no 191, 2004, (ISBN 2855396328).

- « In any event he claims to have been told by the pro-German regent of Shigatse […]. » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- Alex McKay, The History of Tibet: 1895-1959, the encounter with modernity, RoutledgeCurzon, 2003, 737 pages, p. 32 : « As with the Dalai Lama, Regents were appointed at Shigatse during the periods between ruling Panchen Lamas. ».

- Francis Younghusband, India and Tibet, Asian Educational Services, 1993, 455 p., chap. 2 Turner's Mission, 1782, p. 27-28 : « To this the Regent replied that the present and the late Tashi Lama were one and the same, and that there was no manner of difference between them, only that, as he was yet merely an infant, and his spirit had but just returned into the world, he was at present incapable of action. [...] Turner spent nearly a year in Tibet, and though he was unable to visit Lhasa owing to the antipathy of the Lamas, he was able to obtain some substantial concessions from the Regent of the Tashi Lama at Shigatse. ».

- « Not that mail was Schäfer’s only means of communication: the Chinese legation let him use their radio » (Reilly, Compte rendu…).

- « Himmler followed the expedition with enthusiasm and wrote several letters to Schaefer (…). Himmler promoted Schaefer to SS Hauptsturmfuehrer, and on Christmas 1938 broadcast special Christmas greetings to him via shortwave » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- Bruno Beger, op. cit. : « The arrival of our expedition had been announced beforehand in advance, and for this reason we were welcome and well-received everywhere and provided with the necessary things on our way through the Chumbi Valley, then from Gyantse to Lhasa and from there via Samye across the Yarlung Valley to Shigatse and back again to Gangtok via Gyantse. In Lhasa itself we were received in a very friendly way and got into close contact with government officials and other influential people of the country. ».

- « In 1940 a secret warning was issued to German newspapers by Propaganda Minister. It blocked any further reports about expeditions to Tibet : ‘The Reich’s Leader of the SS requests there be no further reports on his expedition to Tibet, until he himself gives the go-sign. The chief task of the Tibet expedition is of a political and military nature, and hasn’t so much to do with the solution of scientific questions. Details may not be revealed.’ » (Hale 2003).

- Mutti 2005 : « pour Himmler il importait aussi d'établir le contact avec l'abbé Reting, devenu Régent du pays en 1934, un an après la mort du treizième Dalaï-lama ».

- (en) Ren Yanshi, Nazi Author's Seven Years in Tibet (article initialement publié en mars 1998 dans Beijing Review), reproduit sur le site Embassy of the People's Republic of China in the State of Israel, 14 avril 2008 : « According to an article in the Austrian weekly Wochenpresse, the major task of an expedition Nazi Germany sent to Tibet in 1939 was to investigate the possibility of establishing the region as a base for attacking the British troops stationed in India. The expedition's second major assignment was to verify Heinrich Himmler's Nazi racial theory that a group of pure-blooded Aryans had settled in Tibet. ».

- (en) Karl E. Meyer, Nazi Trespassers in Tibet, The New York Times, 7 juillet 1997 : « Schäfer's team filmed and measured Tibetans, but also prepared maps and surveyed passes for possible use of Tibet as a staging ground for guerrilla assaults on British India ».

- Edouard Conte et Cornelia Essner, La Quête de la race, Hachette, 1995, cité in Charlie Buffet, Polémique autour du héros du film de Jean-Jacques Annaud. Un nazi au Tibet. Heinrich Harrer, l'alpiniste autrichien incarné par Brad Pitt dans « Sept Ans au Tibet », fut un SS, non pas de circonstance, comme il s'en défend, mais de conviction. Enquête, Libération, 20 octobre 1997 : « À deux reprises, poursuit l'historien, la SS Ahnenerbe envoie des expéditions en Asie centrale. Objectif officiel : recherches botaniques. En réalité, il s'agit de trouver par des recherches anthropologiques, des descendants d'Aryens sur les hauts plateaux afghans, puis au Tibet ».

- Detlev Rose, op. cit. : « Une démarche rigoureusement scientifique. (...) Ainsi, par exemple, quand Bruno Beger a photographié et pris les mesures anthropomorphiques, crânologiques et chirologiques, ainsi que les empreintes digitales, de sujets appartenant à divers peuples du Sikkim ou du Tibet, quand il a examiné leurs yeux et leurs cheveux, quand il a procédé à une quantité d’interviews, il a toujours agi en scientifique, en respectant les critères médicaux et biologiques de l’époque, appliqués à l’anthropologie et à la raciologie, sans jamais faire intervenir des considérations fumeuses ou des spéculations farfelues. (...) Nous pouvons parfaitement étayer cela en nous référant à un essai de Beger, sur l’imagerie raciale des Tibétains, paru en 1944 dans la revue « Asienberichte ». Dans cet essai, Beger nous révèle les connaissances scientifiques gagnées lors de l’expédition. D’après le résultat de ses recherches, les Tibétains sont le produit d’un mélange entre diverses races de la grande race mongoloïde (ou race centre-asiatique ou « sinide »). On peut certes repérer quelques rares éléments de races europoïdes. Ce sont surtout celles-ci, écrit Beger : « Haute stature, couplée à un crâne long (ndt : dolichocéphalie), à un visage étroit, avec retrait des maxillaires, avec nez plus proéminent, plus droit ou légèrement plus incurvé avec dos plus élevé ; les cheveux sont lisses ; l’attitude et le maintien sont dominateurs, indice d’une forte conscience de soi » (21). Il explique la présence de ces éléments europoïdes, qu’il a découverts, par des migrations et des mélanges ; il évoque ensuite plusieurs hypothèses possibles pour expliquer « les rapports culturels et interraciaux entre éléments mongoloïdes et races europoïdes, surtout celles présentes au Proche-Orient ». Il a remarqué, à sa surprise, la présence « de plusieurs personnes aux yeux bleus, des enfants aux cheveux blonds foncés et quelques types aux traits europoïdes marqués » (ndt : cette présence est sans doute due aux reflux des civilisations et royaumes indo-européens d’Asie centrale et de culture bouddhiste après les invasions turco-mongoles, quand les polities tokhariennes ont cessé d’exister ; cette présence est actuellement attestée par les recherches autour des fameuses momies du Tarim). Les remarques formulées par Beger s’inscrivent entièrement dans le cadre de l’anthropologie de son époque ; son essai ne contient aucune de ces allusions ou conclusions « mythologiques », contraire aux critères scientifiques ; Beger n’emploie jamais les vocables typiques de l’ère nationale socialiste tels « Aryens », « nordique » ou « race supérieure » ou « race des seigneurs ». ».

- Detlev Rose, ARS MAGNA: LA SOCIETE THULE Légende, mythe et réalité, 2016 (ISBN 2912164869), p. 267 (Peter Mierau, Nationalsozialistische Expeditionspolitik: Deutsche Asien- Expeditionen, 1933–1945 (Munich: Herbert Utz, 2006)).

- Laurent Dispot, Le dalaï-lama et l’honneur nazi, Libération, 6 mai 2008 : « En pleine guerre d'agression contre la Chine japonaise, il s'agit de conquérir Lhassa comme nœud stratégique sur l'axe Berlin-Tokyo ».

- Réponse sur les liens entre le dalaï-lama et les nazis Libération, 6 mai 2008, « Quoi qu'en dise Laurent Dispot, l'expédition Schäfer fut scientifique et celle de Harrer, une expédition d'alpinisme. Peut-être l'auteur s'inspire-t-il de mythes propagés depuis les années 90 par certains groupuscules néonazis, mythes que le gouvernement chinois aime à relayer (Beijng Review mars 1998, «Nazi authors Seven Years in Tibet») ? Le texte de Dispot, comme tous les autres textes de cette sorte, relève de la théorie du complot. ».

- (en) Ren Yanshi, Nazi Authors Seven Years in Tibet, Site Embassy of the People's Republic of China in the State of Israel, 2008-04-14 (publication initiale : Beijing Review, mars 1998).

- (en) Gary Wilson, It was no Shangri-La: Hollywood Hides Tibet's True History, December 4, 1997 issue of Workers World newspaper : « The German Nazis hoped to expand into Asia, particularly into India, Nepal and Tibet, leaving the penetration of China to their ally, imperialist Japan ».

- Serge Caillet, Bloc-notes d'un historien de l'occultisme.

- (en) Katia Buffetrille, note de lecture de McKay Alex (éd.), Tibet and Her Neighbours: A History.

- Nico Hirtt, « Je veux une bonne école pour mon enfant » : « Nicot Hirtt est à la fois enseignant, syndicaliste et chercheur marxiste ».

- Nico Hirtt, Quand l'ordre religieux régnait au Tibet, site de J.-C. Cabanel : « ...durant la Seconde Guerre mondiale, les autorités locales tibétaines, bien qu'officiellement neutres, ont objectivement soutenu l'axe Berlin-Tokyo en empêchant l'approvisionnement des armées chinoises par la route, à partir de l'Inde ».

- Michael Harris Goodman, Le Dernier Dalaï-Lama ?, Éditeur Claire Lumière, 1993 (ISBN 2905998261) : « Un mémorandum adressé par le Département d'État des États-Unis à l’ambassadeur américain à Choungking adressé le même jour l’informait du refus tibétain d’autoriser l’approvisionnement en Chine précisant que le gouvernement britannique était prêt à sanctionner le Tibet économiquement mais qu’il pensait que la réticence tibétaine provenait d’une crainte d’une invasion chinoise, il demanda à son ambassadeur de suggérer aux Chinois de déclarer publiquement qu’ils respecteraient l’autonomie du Tibet ».

- Laird, Thomas, Dalaï-Lama, Christophe Mercier, Une histoire du Tibet : Conversations avec le dalaï lama, Plon, 2007 (ISBN 2259198910). « Les Tibétains redoutaient la construction, en temps de guerre, d’une route entre l’Inde et la Chine à travers leur pays, de peur que la Chine ne s’en serve, après la fin des hostilités, pour envahir le Tibet ».

- Roland Barraux, Histoire des Dalaï Lamas - Quatorze reflets sur le Lac des Visions, Éditions Albin Michel, 1993. Réédité en 2002, Albin Michel (ISBN 2-226-13317-8).

- (en) United States Department of State, Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1942. China (1942).

- Commission internationale de juristes, La question du Tibet et la primauté du droit, Genève, 1959, p. 103-104 (référence au Ministère des affaires étrangères des États-Unis : Foreign Relations of the United States, 1942, China (Washington, 1956), p. 630).

- (en) Thomas Wieland, "Autarky and Lebensraum. The political agenda of academic plant breeding in Nazi Germany, Host, Journal of Science and Technology, vol. 3, automne 2009.

- « The Germans collected anything they could: thousands of artefacts, a huge number of plants and animals, including live specimens. Wienert took four sets of geomagnetic data. Krause studied Tibetan wasps. Schäfer observed Tibetan rituals, including sky burials (he even bought some human skulls). And they took stills and film footage of local culture, including the spectacular New Year celebrations when tens of thousands of pilgrims descended upon Lhasa ». Brewis 2003

- Édouard Conte et Cornelia Essner, La Quête de la race, Hachette, 1995, cité in Charlie Buffet, Polémique autour du héros du film de Jean-Jacques Annaud. Un nazi au Tibet. Heinrich Harrer, l'alpiniste autrichien incarné par Brad Pitt dans Sept Ans au Tibet, fut un SS, non pas de circonstance, comme il s'en défend, mais de conviction. Enquête, Libération, .

- (en) « He gathered a huge amount of pointless information. [...] he recorded the measurements of 376 people and took casts of the heads, faces, hands and ears of 17 more, as well as fingerprints and hand prints from another 350. ». Brewis 2003

- « He was forced to pose as a medicine man to win the favour of the Tibetan aristocracy, dispensing drugs and tending to monks with sexually transmitted diseases in return for his research. ». Brewis 2003

- « Schäfer (…) kept meticulous notes on the religious and cultural practices of the Tibetans, from their various colorful lamaistic festivals to Tibetan attitudes towards marriage, rape, menstruation, childbirth, homosexuality (and even masturbation). » Levenda 2002, p. 194.

- « […] in his account of Tibetan homosexuality he goes so far as to describe the various positions taken by older lamas with younger boys and then proceeds to inform his audience how homosexuality played a significant role in the higher politics of Tibet. […] There are pages of such careful observation of the local people engaged in a variety of intimate acts that would otherwise have been performed privately had it not been for the ever-present and watchful eyes of the Master Race. Happily, not all of Schäfer's observations were of the sexual habits of the Lachung and other Himalayan peoples […] » Levenda 2002, p. 194.

- (en) Alex McKay Introduction, in Tibet and Her Neighbours : A History, édition Hansjörg Mayer, Londres, 2003 (ISBN 3883757187), p. 16 : « Balance analysis of this mission has been hitherto unknown, but in the article by Isrun Engelhardt, drawing on German archives, the scientific nature of the mission is emphasised, and her research indicates that Nazi interests in the occult images by which Tibet has gained renown in the West have been much exaggerated. ».

- « Dr Isrun Engelhardt, has concluded that the Schäfer Expedition was ‘purely scientific’. It is only because of the historical context of Germany in the 1930s, she argues, that we view its goals as somehow sinister. Engelhardt’s conclusions are based on meticulous and original scholarship. But while the idea of ‘Nazi botany’ or ‘Nazi ornithology’ is probably absurd, other sciences are not so innocent – and Schäfer’s small expedition represented a cross-section of German science in the 1930s. And this has considerable significance. It is now conclusively established that under the Third Reich anthropology and medicine were cold-bloodedly exploited to support and enact a murderous creed. » (Hale 2003).

- Detlev Rose : « Le livre de Hale ne résiste pas, comme nous venons de le démontrer, à une analyse critique sérieuse. Cette faiblesse s’avère encore plus patente quand il s’agit d’analyser les thèses aberrantes de l’auteur, qui cherche à expliquer l’avènement du Troisième Reich par les effets directs ou indirects de toutes sortes de thèses et théories occultistes ou conspirationnistes. », revue Deutschland in Geschichte und Gegenwart, no 3, 2006.

- « When Schaefer left Lhasa the Tibetan ruler gave him a letter to Hitler and one to Himmler. He does not recall the exact contents of these letters, but states that they were purely complimentary notes. He also received a present for Hitler consisting of a Lhama dress and a hunting dog » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- « In August 1939, the five men fled south to Calcutta taking with them 120 volumes of the Tibetan ‘Bible’, the Kangyur, hundreds of precious artefacts and assorted rare animals. At the mouth of the Hoogli River, they boarded a seaplane and began the long journey home – first to Baghdad, then to Berlin. […] When their aircraft touched down at Tempelhof Airport an ecstatic Heinrich Himmler was waiting on the runway. For the Reichsführer, the ‘German Tibet Expedition’ had been a triumph. » (Hale 2003).

- « After his return from Tibet in August 1939, just shortly before the war, Schaefer had a meeting with Himmler. On this occasion Schaefer outlined his plans to launch another expedition in case of war to try to win the Tibetans to the German side. His plan was to fly to Tibet with only a few men and organize a resistance movement along the same lines as Lawrence had done during World War 1 » in The Activities of Dr. Ernst Schaefer.

- (en) Joseph Cummins, History's great untold stories, National Geographic, 2006, 367 p., p. 333 : « Wienert, Krause and Geer went back to civilian life and no more was heard of them. ».

- « The SS wanted racial classifications of its prisoners, so Beger was sent to Auschwitz to select interesting subjects (…). He made the familiar measurements of the living subjects. Soon after the measurements were taken, these people were gassed and pickled. The idea was to reduce them to skeletons for a large collection that could be systematically compared with the measurements taken from living bodies. As things turned out, the Ahnenerbe technicians at Strasbourg to whom the bodies were sent never got around to turning them into skeletons » (Reilly, Compte rendu…).

- Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, Fayard, 1988.

- « On returning from Tibet, he had been given his own institute, which he named after an anti-semitic Swedish explorer. The Sven Hedin Institute for Inner Asian Research opened in January 1943 ». Brewis 2003

- Explorateur suédois ayant voyagé au Tibet en 1907; par des propos favorables à l'Allemagne nazie il s'était efforcé de faire libérer des juifs déportés vers la même époque, cf Sven Hedin.

- Victor Trimondi et Victoria Trimondi, Le film SS « Le secret du Tibet », Online Magazine, 2003.

- Engelhardt et al. 2007.

- (en) la description de l'ouvrage sur le site Serindia Publications : « With illuminating essays by Isrun Engelhardt, Bianca Horlemann, Clare Harris, Claudius Müller, and original reports by the expedition’s Sikkimese interpreter Rapten Kazi, this volume provides insights into the expedition’s movitation, results, and the subjects it aimed to study. ».

- (en) Der New Tag du 21 juillet 1939, cité par Alan Baker, in Invisible Eagle. The History of Nazi Occultism, 2000 : « Dr Schafer was also able, for the first time, to bag a Schapi, a hitherto unknown wild goat. ».

- Ren Yanshi, op. cit. : « The Heinrich Harrer Museum in Harrer's home town is known to house numerous exhibits of suspicious origin. Beger confirmed that the exhibits were collected by the German expedition prior to 1939 ».

- Victor et Victoria Trimondi, « Le film SS Le secret du Tibet ».

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Alexander Berzin, The Nazi Connection with Shambhala and Tibet, The Berzin Archives, The Buddhist Archives of Dr. Alexander Berzin, mai 2003

- Blondeau, Buffetrille, Robin H. Stoddard, Réponse sur les liens entre le dalaï-lama et les nazis, Libération 6 mai 2008

- (en) Kathy Brewis, « Quest of the Nazis », The Sunday Times, (lire en ligne).

sur l'expédition SS au Tibet et sur la carrière de Schäfer, d'après le livre de Hale 2003

sur l'expédition SS au Tibet et sur la carrière de Schäfer, d'après le livre de Hale 2003 - (en) Isrun Engelhardt (dir.), Bianca Herleman, Clare Harris et Claudius Müller, Tibet in 1938-1939. Photographs from the Ernst Schäfer Expedition to Tibet, Chicago, Serindia, , 277 p. (ISBN 978-1-932476-30-9 et 1-932476-30-X).

- (en) Isrun Engelhardt, « The Ernst-Schaefer-Tibet-Expedition (1938-1939) : new light on the political history of Tibet in the first half of the 20th century », dans Alex McKay, Tibet and Her Neighbours : A History, Londres, Édition Hansjörg Mayer, (ISBN 3883757187).

- (en) Patrick French, compte rendu de Himmler's Crusade de Christopher Hale, Telegraph.co.uk, 26 août 2003

- (en) Christopher Hale, Himmler's Crusade. The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race, Hoboken (New Jersey, John Wiley & Sons, , 422 p. (ISBN 0-471-26292-7).

- (de) Michael H. Kater, Das “Ahnenerbe” der SS 1935-1945; ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1974 (édition de poche, Oldenbourg Verlag, 2001 (ISBN 3-486-56529-X))

- (en) Peter Levenda, Unholy alliance : a history of Nazi involvement with the occult, Continuum International Publishing Group, , 2e éd., 423 p., p. 191-197.

- (en) Julie G. Marshall, Britain and Tibet, 1765-1947: a select annotated bibliography of British relations with Tibet, revised and updated to 2003, Routledge, 2005, 607 p.

- Claudio Mutti, « Les SS au Tibet », sur Claudiomutti.com,

- (en) John J. Reilly, « Compte rendu du livre de Christopher Hale, Himmler's Crusade. The Nazi Expedition to Find the Origins of the Origins of the Aryan Race », sur web.archive.org (version du 3 octobre 2012 sur Internet Archive)

- (en) United States Forces - European Theater, Military Intelligence Service Center, « APO 757 - The Activities of Dr. Ernst Schaefer », Final Interrogation Report (OI-FIR), no 32, (lire en ligne).

- (en) Ren Yanshi, Nazi Author's Seven Years in Tibet (article initialement publié en mars 1998 dans Beijing Review), reproduit sur le site Embassy of the People's Republic of China in the State of Israel, 14 avril 2008