Erich Wolfgang Korngold

Erich Wolfgang Korngold, né le à Brünn (Autriche-Hongrie) et mort le à Hollywood, est un compositeur autrichien, naturalisé américain en 1943.

| Naissance |

Brünn, |

|---|---|

| Décès |

Hollywood, |

| Activité principale | Compositeur |

| Lieux d'activité | Vienne, Hollywood |

| Formation | Conservatoire de Vienne |

| Maîtres | Alexander von Zemlinsky, Robert Fuchs, Hermann Graedener |

Œuvres principales

Korngold est le dernier souffle du romantisme viennois[1]. Ses œuvres sont jouées devant la haute société alors qu'il n'a pas douze ans et la critique enthousiaste d'alors voit en lui un nouveau Mozart. Son élan s'interrompt brusquement après la réussite de son opéra Die Tote Stadt (La Ville morte) en 1920, sommet de sa carrière. Plus tard, il fuit le nazisme, mais son succès se poursuit à Hollywood, aux critères esthétiques tout différents ; il y compose une douzaine de musiques de films (Les Aventures de Robin des Bois, Capitaine Blood, Anthony Adverse…), dont le style symphonique est toujours imité. Ces partitions ont donné au musicien l'occasion de réutiliser ces matériaux pour d'autres œuvres « sérieuses », par exemple son Concerto pour violon, son œuvre la plus jouée avec La Ville morte. Après la Seconde Guerre mondiale, un retour en Autriche ne lui ramène pas le succès (Symphonie en fa dièse majeur) : le langage musical de Korngold est resté le même, alors que les goûts ont fortement changé en Europe.

Biographie

Erich Korngold est le second fils du critique musical Julius Korngold. Julius est docteur en droit, élève de Bruckner, wagnérien, lié à Brahms et pianiste amateur de talent. Erich Wolfgang reçoit son second prénom, Wolfgang, d'un père ambitieux et très protecteur qui avait déjà nommé son premier fils Robert, en hommage à Schumann. La famille quitte Brno pour s'installer à Vienne en 1901. Julius est d'abord l'assistant puis, à la mort de celui-ci, le successeur du critique Eduard Hanslick à la Neue Freie Presse, en 1902.

Le « Wunderkind »

Erich Wolfgang est un enfant prodige[2] : à cinq ans, il joue à quatre mains avec son père et reçoit les premières notions d'harmonie ; à sept, il compose des valses et de petites mélodies (1905–1907). Il est présenté en 1906 à Gustav Mahler, qui s'exclame, médusé : « Un génie, un génie[2] ! » Dans l'impossibilité de le prendre pour élève, étant lui-même prêt à partir aux États-Unis, il le recommande à Alexander von Zemlinsky, qui devient son professeur (1909–1911).

À l'âge de 12 ans, il compose un trio avec piano et un ballet en deux actes Der Schneemann [« Le bonhomme de neige »], qui est orchestré par son professeur Zemlinsky[3] et créé à l’Opéra de Vienne, pour la fête de l'empereur François-Joseph, le , sous la direction de Franz Schalk. Le succès est complet pour le prodige de treize ans et le public s'étonne de sa maturité et du raffinement musical dont il fait preuve. Même Richard Strauss, après avoir étudié les trois œuvres publiées à titre privé[4] par Julius, est stupéfait et l'écrit dans une lettre :

« le premier sentiment qui vous envahit est la peur et la crainte qu'un génie si précoce ne puisse se développer d'une manière aussi normale qu'on le souhaiterait sincèrement pour lui. Cette sûreté du style, cette maîtrise de la forme, cette individualité de l'expression (particulièrement dans sa sonate), ces harmonies — tout cela a de quoi nous étonner. »

Si Jean Sibelius a dit qu'il était « un jeune aigle[5] », Puccini quant à lui déclare qu'il a tellement de talent « qu'il pourrait aisément en céder la moitié et en garder suffisamment pour lui-même[5] ». Ernest Newman le considère comme un « nouveau Mozart[6] ». Le public attache simplement l'expression Wunderkind à l'enfant génial.

Sa Sinfonietta est jouée par Felix Weingartner et l'Orchestre philharmonique de Vienne en 1913 et ensuite par tous les grands chefs de l'époque : Nikisch, Busch, Mengelberg, Furtwängler, Muck, Knappertsbusch, Walter, Henry Wood et Richard Strauss.

Au bout de dix-huit mois, Zemlinsky se rend compte qu'il n'a plus rien à apprendre à son élève. Quelque temps plus tard, Korngold suit les cours de contrepoint avec le pédagogue Hermann Graedener. Zemlinsky envoie à l'enfant une carte postale : « Cher Erich, j'apprends que vous travaillez avec Grädener. Fait-il des progrès ? – A. von Z.[7] »

Lors de sa brève incorporation dans l'armée pendant la Grande Guerre, il est versé dans la musique en raison de sa santé fragile. Il écrit plusieurs marches militaires, dont une seule, publiée au début des années 1930 et arrangée pour orchestre, nous est parvenue. Le commandant ayant écouté le morceau demande à Korngold : « N'est-ce pas un peu rapide ? » Le musicien aurait répondu : « Bien sûr, Monsieur, mais ces pages sont destinées à la retraite[5] ! »

L'opéra

À seize ans, il compose deux opéras en un acte, l'un comique et l'autre tragique : Der Ring des Polykrates et Violanta (1914). Les représentations remportent un grand succès et les œuvres sont souvent redonnées — souvent à la suite, par exemple par Furtwängler durant la saison 1916‑1917 à Lille[8].

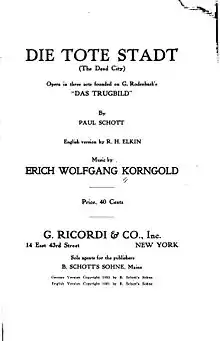

Le triomphe remporté en 1920 à Hambourg, où il était devenu chef d'orchestre, par son opéra Die tote Stadt (La Ville morte), adapté du roman symbolique Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach et repris dans plus de quatre-vingts théâtres lyriques du monde entier – c'est l'opéra le plus joué des années 1920 – par les plus grands chefs (Szell, Schalk, Klemperer, Knappertsbusch), par exemple, lors de la création du Festival de Salzbourg en 1922. Cette œuvre marque le sommet de sa carrière.

En 1924, Korngold et Luzi von Sonnenthal (1900–1962) se fiancent, malgré l'opposition farouche de ses parents, et se marient. Le couple a deux enfants : Ernst (?–1996)[9] et Georg (1928-1987).

En 1925, Korngold est, dans les pays germanophones, le compositeur viennois le plus joué après Richard Strauss.

C'est l'époque de la composition de l'opéra Das Wunder der Heliane qu'il dédie à son épouse, Luzi. Il la considère comme son œuvre la plus importante. Le livret est basé sur le texte de Hans Kaltneker (1895–1919) et adapté par le dramaturge Hans Müller (1882–1950), ami de Julius Korngold qui était déjà l'auteur de Violanta et partiellement de Die Tote Stadt. Il a tout juste trente ans quand l'opéra est créé avec succès à Hambourg le , puis le 29 à Vienne. Présentée parallèlement au Jonny spielt auf de Ernst Krenek, qui fit recette et l'éclipsa en révisant à la baisse le nombre de représentations. Les critiques, y compris son père, et les machinations politiques eurent raison du succès annoncé de l'opéra lors de sa création berlinoise par Bruno Walter en 1928. Julius Korngold avoua sa responsabilité dans ses mémoires, et Erich en fut atteint psychologiquement. Il délaisse l'opéra pour la musique de chambre.

Le cinéma

En 1929, il aborde une collaboration fructueuse avec le célèbre metteur en scène Max Reinhardt avec l'adaptation de Die Fledermaus/La Chauve-Souris à Berlin (1929) jouée à guichets fermés plusieurs semaines, ou La Belle Hélène ; et en 1934, sollicité par Max Reinhardt qui avait fui aux États-Unis dès 1933, il se rend à Hollywood afin d'y adapter la musique de Mendelssohn au film de Reinhardt, Le Songe d'une nuit d'été (A Midsummer Night's Dream). Les années suivantes, il revient de façon intermittente en Europe où il enseigne à l'Académie de musique de Vienne (1930-34).

En 1936, il emmène aux États-Unis sa femme et ses fils et s'installe à Hollywood. Juste avant l'Anschluss, il accueille en plus son père, sa mère Joséphine et son frère Robert. Pendant cette période américaine, il côtoie volontiers les autres exilés, tels Schoenberg, malgré les différences esthétiques évidentes.

Korngold commence une deuxième carrière en composant des musiques de film pour la firme Warner Bros., partitions dont les plus connues sont celles qui accompagnent des films mythiques : Les Aventures de Robin des Bois, Capitaine Blood, L'Aigle des mers. Les conditions du contrat avec la société de production lui laissent choisir trois films tous les deux ans et conserver les droits sur les partitions. En douze années, il composera dix-huit musiques de film. Il sera honoré personnellement aux Oscars comme compositeur pour deux partitions : Anthony Adverse et Robin des Bois.

Parallèlement, il dirige des opérettes à New York en 1942 et 1944 et finalement, après plusieurs demandes effectuées depuis 1936, il adopte la nationalité américaine en 1943. Après 1945, il partage son temps entre l'Europe et les États-Unis.

Espoir d'une nouvelle carrière

En 1947, à cinquante ans, Korngold décide d'abandonner le cinéma et prépare son retour à Vienne avec plusieurs partitions concertantes ainsi que des œuvres symphoniques « sérieuses ». Mais, le , il est victime d'une crise cardiaque qui l'oblige à une longue hospitalisation et à du repos. Pour occuper son temps, il s'astreint à composer mentalement, ce qui donnera la Sérénade symphonique pour cordes, opus 39. C'est une œuvre « sérieuse » et non légère, destinée à son retour en Europe.

Ce n'est qu'en 1949 qu'il franchit l'Atlantique avec ses partitions et de nouvelles idées en tête, dont la Symphonie en fa dièse, composée en Autriche.

Ses tentatives restent malgré tout de lamentables échecs : ses années d'exil, le changement de la société et les goûts du public l'avaient totalement rayé du monde musical viennois ou allemand. L’establishment le considère comme un compositeur de films, sans aller plus loin. En 1955, il revient à Hollywood, à Toluca Lake, où il meurt deux ans plus tard des suites d'une embolie cérébrale, âgé seulement de soixante ans.

Après son décès, son fils, George, travaille inlassablement à la survie de l'œuvre de son père en produisant des disques, notamment de la musique de films pour la firme Varèse et de la Symphonie en fa dièse avec le chef d'orchestre Rudolf Kempe.

Le style

La musique de Korngold représente le dernier souffle de l'esprit romantique viennois au style mélodique, rythmique et harmonique de la modernité du XXe siècle naissant. Mais, après les premiers élans enthousiastes, ses ouvrages ont quitté le répertoire ; paradoxalement, ses partitions cinématographiques, sous forme de suites d'orchestres, ont suscité un regain d'intérêt longtemps après sa mort, particulièrement sur disque.

L'orchestrateur

Comme celles Ravel ou de Strauss, les partitions de Korngold montrent une tendance « à aller toujours plus loin dans le raffinement orchestral, à rajouter toujours plus de détails et à partir en quête d'inouï », mais le compositeur de La Ville morte sait « s'arrêter juste à la limite où la virtuosité coloristique devient de la surcharge décorative : virtuosité de l'orchestration, virtuosité du cheminement harmonique, virtuosité de l'invention mélodique[10] ».

Technique au cinéma

La technique utilisée pour écrire la musique était la suivante[11]. Il prenait connaissance du scénario au cours du tournage et en notait des éléments thématiques. Lorsque le tournage était terminé, de nuit, Korngold se faisait projeter les bobines du film dans une salle pourvue d'un piano, en improvisant jusqu'à ce que la musique s'adapte parfaitement. De retour chez lui, il notait les idées jouées au piano en fixant les détails de temps et de bobine.

Korngold est un modèle avoué pour des compositeurs de musiques de films (à partir des années 1960) tels John Williams, Jerry Goldsmith ou Patrick Doyle[12], adeptes comme lui des grandes partitions symphoniques.

Œuvre

Composé d'opéras, d'œuvres symphoniques, de lieder, de musique de chambre, son catalogue est surtout connu aujourd'hui, outre son opéra La Ville morte (1920) et son Concerto pour violon, pour ses musiques de films avec Errol Flynn : Les Aventures de Robin des Bois, La Vie privée d'Élisabeth d'Angleterre ou L'Aigle des mers.

Korngold a laissé 42 œuvres avec opus et de nombreuses sans opus.

Piano

- Sonate pour piano no 1 en si mineur (1908–09) Aux deux premiers mouvements d'un compositeur de onze ans fut ajouté un finale, sous les conseils de Gustav Mahler. Il s'agit d'une passacaille sur un thème fourni par Zemlinski, alors son professeur. Il n'y eut pas de création entière de l'œuvre, mais elle fut jouée partiellement par le compositeur à Salzbourg, le , lors de soirées privées, en présence notamment de Paul Dukas et d'autres musiciens.

- I. Allegro non troppo, ma con passione

- II. Scherzo. Schnell – Trio. Ruhing

- III. Finale. Moderato

- Sonate pour piano no 2 en mi majeur, opus 2 (juillet–décembre 1910) Dédiée à Alexander von Zemlinski, elle est destinée au pianiste Artur Schnabel, qui en assure la création à Berlin, le . Le grand pianiste la redonne souvent et en laisse un « enregistrement » pour piano mécanique.

- I. Moderato

- II. Scherzo. Allegro impetuoso

- III. Largo. Con dolore

- IV. Finale. Allegro vivace

- Sonate pour piano no 3 en ut majeur, opus 25 (1929–1931) Dédiée à son ami et compositeur Julius Bittner. Création à Vienne, le par Paul Weingarten. Le charmant troisième mouvement, Intermezzo, a vu le jour en premier, comme cadeau à l'occasion du premier anniversaire de son fils Georg.

- I. Allegro molto e deciso

- II. Andante religioso

- III. Tempo di Menuetto molto comodo – Trio. Fließender

- IV. Rondo. Allegro giocoso

- Märchenbilder C'est ce morceau qui originellement contient, en quelque sorte, la signature musicale de Korngold, appelée « le motif du cœur enthousiaste » : une quinte ascendante suivie d'une quarte juste. Elle apparaît ensuite dans une foule de pièces[11].

- Vier kleine Karikaturen für Kinder, opus 19 (1926) Parodie des principaux compositeurs du mouvement moderniste.

- I. Kuckuck ! (Schoenberg)

- II. Zum Einschlummern (Stravinsky)

- III. Frish gewagt ist halb gewonnen (Bartok)

- IV. Ernste Zeiten (Hindemith)

- Geschichten von Strauss, opus 21 (1927)

Duos

- Sonate pour violon en sol majeur, opus 6 (1912–13) Dédiée à Carl Flesch.

- Schneemann pour violon et piano

- Caprice fantastique pour violon et piano

- Mariettas Lied pour violon et piano

- Tanzlied des Pierrot pour violon et piano

- Much Ado about Nothing suite, opus 11 (1920) Ce duo est né de l'absence d'orchestre prévue pour les représentations de la pièce de Shakespeare. Le compositeur a arrangé sa partition pour violon et piano et assuré la partie piano lors des spectacles. Cette suite comprend les parties suivantes : Mädchen im Brautgemach, Holzapfel und Schlehwein (Marsch der Wache), Intermezzo (Gartenszene) et Mummenschanz (Hornpipe)

Trio

- Trio avec piano en ré majeur, opus 1 (1908–10) Création Munich, le par le Trio Schwartz.

- I. Allegro non troppo, con espressione

- II. Scherzo. Allegro – Trio. Viel langsammer, innig. Allegro

- III. Larghetto, sehr langsam

- IV. Finale. Allegro molto ed energico

Quatuors

- Suite pour deux violons, violoncelle et piano (pour la main gauche), opus 23 (1930 - éd. Schott) Pour Paul Wittgenstein (1887–1961).

- I. Präludium und Fugue. Kräftig zu bestimmt

- II. Walzer. Nicht schnell, anmuting

- III. Groteske. Möglich rach

- IV. Lied. Schlicht und innig. Nicht zu lngsam

- V. Rondo–Finale (Variationen). Schnell, heftig

Quatuors à cordes

- Fugue pour quatuor à cordes (1912)

- Quatuor à cordes no 1 en la majeur, op. 16 (décembre 1920–printemps 1923 - éd. Schott). Dédié au quatuor Rosé. Création à Vienne, le par les dédicataires. Le finale porte en exergue deux vers de Shakespeare : « When birds do sing, hey ding a ding, ding: / Sweet lovers love the spring. » (« Quand chantent les oiseaux tire-lire-la : / Les tendres amants aiment le printemps. »

- I. Allegro molto

- II. Adagio, quasi-Fantasia. Langsam, mit großem Ausdruck

- III. Intermezzo. Ziemlich lebhaft, mit Grazie

- IV. Finale. Allegretto amabile e comodo

- Quatuor à cordes no 2 en mi-bémol majeur, op. 26 (Gmunden, été 1933, pub.). Création à Vienne, le par le quatuor Rosé.

- I. Allegro

- II. Intermezzo. Allegretto con moto

- III. Larghetto. Lento

- IV. Waltz (Finale). Tempo di Valse

- Quatuor à cordes no 3 en ré majeur, op. 34 (1944—45). Dédié à Bruno Walter par admiration et amicalement. Création le 3 janvier 1949 par le New Art Quartet..

- I. Allegro moderato

- II. Scherzo. Allegro molto – Trio. L’istesso tempo

- III. Sostenuto. Like a Folk Tune

- IV. Finale. Allegro

Autres

- Quintette avec piano en mi majeur, op. 15 (1920–1923) Dédié à Gustinus Ambrosi (1893–1975). Création à Hambourg, le par le quatuor Bandler et le compositeur au piano, puis à Vienne. Korngold venait d'achever son opéra La Ville Morte. Après les grandes œuvres, il aime à revenir à la musique de chambre pour se purifier. La dédicace est faite à un ami intime, le grand sculpteur Ambrosi, devenu sourd-muet à la suite d'une mauvaise méningite à l'âge de six ans. À noter qu'Ambrosi avait réalisé un buste du musicien en 1912 qui fut détruit par les nazis en 1938. Dans l'Adagio, il reprend le troisième des Chants d'adieu, op. 14, composés en 1921 et le varie neuf fois. Des citations de deux autres lied émaillent le reste du morceau. Bien que ce soit une commande de Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit en août 1914 au début de la guerre, il s'agit bien d'un œuvre pour les deux mains.

- I.

- II.

- III.

- Sextuor à cordes en ré majeur, op. 10 (1914–1916) Création à Vienne, le 2 mai 1917 par le quatuor Rosé avec Franz Jellinek (alto) et Franz Klein (violoncelle). Les documents détenus par Marcel Prawy, un ami de Korngold, ont révélé récemment que ce sextuor avait connu une version pour quatuor à cordes vers 1913–1914. Le créateur, Arnold Rosé – outre qu'il était aussi premier violon de la Philharmonie de Vienne, était le beau-frère de Mahler – a pu suggérer l'écriture d'un quatuor qui prendra le numéro d'opus 16, trois ans plus tard, juste après l'achèvement de l'opéra Die tote Stadt.

Musique symphonique

- Sinfonietta, opus 5 (1911–1913) Création à Vienne, le par le Philharmonique de Vienne sous la direction de Felix Weingartner.

- I. Fließend, mit heiterem Schwunge

- II. Scherzo

- III. Molto Andante. Träumerisch

- IV. Finale

- Sursum corda [Haut les cœurs] ouverture symphonique, opus 13 (1919) Dédiée à Richard Strauss. Création à Vienne, le sous la direction du compositeur.

- Marche militaire en si-bémol majeur (1917, orch. 1930 - éd. 1932) Création 1930.

- Baby-Serenade, opus 24 (1928) Création à Vienne, le sous la direction du compositeur. Composé pour la naissance de son second fils Georg. L'instrumentation comprenant trois saxophones et un bandjo qui fait sonner, bien avant l'heure cette œuvre, avec des allures d'Amérique.

- I. Ouverture : Baby tritt in die Welt

- II. Lied : Es ist ein braves Baby

- III. Scherzino : Es hat auch die schönsten Spielsachen

- IV. Jazz : Baby erzählt eine Geschichte

- V. Epilog : Und nun singt es sich in den Schlaf

- Sérénade symphonique pour orchestre à cordes, opus 39 (1947–1948) Dédié à Luzi : to Luzi, my beloved wife, my best friend. Création à Vienne, le par le Philharmonique de Vienne et Wilhelm Furtwängler. L'œuvre connaîtra une création américaine en 1955, grâce à l'enregistrement de William Steinberg[13] à Pittsburgh, avant de disparaître jusqu'à la création anglaise par la BBC en 1985. La Sérénade est en quatre mouvements et dure un peu plus de trente minutes.

- I. Allegro moderato, semplice

- II. Intermezzo. Allegro molto

- III. Lento religioso

- IV. Finale. Allegro con fuoco

- Symphonie en fa dièse majeur, opus 40 (1951–1952), dédiée à la mémoire de Franklin Delano Roosevelt. Création aux studios de la Radio autrichienne à Vienne, le , avec le Symphonique de Vienne, dirigé par Harold Byrns.

Dédié à Roosevelt, mort en avril 1945, tout comme la cinquième symphonie (1945) de son collègue autrichien, en exil lui aussi, Karl Weigl. Cette œuvre tardive est l'unique symphonie de l'auteur — si l'on met à part la Sinfonietta de 1913 — et « la dernière grande symphonie romantique du XXe siècle[12] ». Korngold emploie un matériau thématique provenant de la partition de The Private Lives of Elizabeth and Essex / La Vie privée d'Élisabeth d'Angleterre (1939), mais s'éloigne résolument des « facilités » de la musique de film. Le langage s'essaye de « conjurer un monde perdu » selon l'expression de Burkhard Schmilgun[14]. L'effectif traditionnel de l'orchestre est renforcé par une section de percussion importante. Le sommet de l'œuvre est l'Adagio souvent commenté comme étant à la hauteur de Bruckner ou Mahler. L'œuvre qui dure cinquante minutes, est saluée par Dimitri Mitropoulos et Walter, mais n'obtient pas le succès attendu et ne connaît même pas de création digne de ce nom avant la disparition du compositeur. La session avec Harold Byrns est décrite comme proche de la calamité en raison du peu de répétitions en regard des difficultés de l'œuvre. Korngold a insisté pour que soit annulée la retransmission, en vain. Malgré des essais aux États-Unis avec Golschmann, à Gratz et Munich peu après. Dimitri Mitropoulos, lorsqu'il découvre la partition en 1959, promet de mettre à ses programmes l'année suivante, mais meurt entre-temps : « Durant toute ma vie j'ai cherché l'œuvre moderne idéale ; le l'ai trouvé dans cette symphonie », dit-il. C'est Rudolf Kempe[15] qui la reprend à Munich ayant découvert la partition dans la bibliothèque de la Philharmonie. Elle est enregistrée pour RCA[16] le avec pour producteur le fils, George Korngold. Seule une petite coupure dans le Scherzo a été faite.

- I. Moderato ma energico

- II. Scherzo. Allegro molto – Trio. Molto meno tranquillo

- III. Adagio. Lento

- IV. Finale. Allegro

- Bien que le thème soit original, le compositeur le désigne comme une mélodie populaire irlandaise. Il est suivi de sept variations. Cette pièce et la suivante sont la commande d'un éditeur et destinées à des orchestres universitaires américains.

- Straussiana (1953). Création à Inglewood, le sous la direction d'Ernst Gebert.

Concertos

- Concerto pour piano pour la main gauche (en) en ut dièse, op. 17 (1923). Création à Vienne, le par Paul Wittgenstein et l’Orchestre symphonique de Vienne, dirigé par le compositeur. Voici la deuxième des trois commandes de Wittgenstein à Korngold et la première du genre avant Prokofiev, Ravel, Richard Strauss, Britten ou Hindemith, ce qui indique la notoriété qu'on accordait au « Wunderkind », alors âgé de vingt-cinq ans. Korngold satisfait son commanditaire la même année, ce qui en fait le premier Concerto pour la main gauche du répertoire[17] et dans son catalogue, son premier concerto. Bien que d'une durée dépassant les trente minutes, l'œuvre est d'un seul tenant, où l'on distingue trois sections. La partition indique significativement en ut dièse, sans préciser majeur ou mineur. Le résultat ressemble plus à un poème symphonique de grande envergure avec piano qu'à un concerto classique et reste difficile à classer. Peut-être Korngold prend-il au pied de la lettre le sens de concertare qui signifie dialoguer et/ou s'opposer. On note la parenté du deuxième thème avec la dix-huitième variation de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov, composée onze ans plus tard. Il faut attendre 1985 — Wittgenstein s'en étant réservé les droits jusqu'à sa mort, en 1961 — pour que Gary Grafmann rejoue ce Concerto avec le BBC Philharmonic et que le public découvre cette oeuvre. L'interprète qualifiait l'œuvre de « Salomé au piano » pour en décrire la luxuriance et les difficultés de la partition.

- Mässiges Zeitmass (Moderato)

- Heldisch (Héroïque)

- Mit Feuer und Kraft (Avec feu et avec force)

- Concerto pour violon en ré majeur, op. 35 (1937–1945 - éd. Schott), dédié à Alma Mahler-Werfel, la veuve de Gustav Mahler. Création à St. Louis, le avec Jascha Heifetz sous la direction de Vladimir Golschmann. Encouragé à écrire un concerto par le violoniste polonais Bronislaw Huberman qui avait vu les esquisses de l'œuvre dès 1937, Korngold n'achève la rédaction de son Concerto pour violon qu'après-guerre, lorsque Huberman est retourné en Europe. Le compositeur destine donc l'œuvre à son créateur.Korngold emprunte son matériel thématique aux films de la décennie précédente : Another Dawn [La Tornade] (1937) et Juarez (1939) pour le premier mouvement, Anthony Adverse (1936) pour le second. Quant au finale il se base sur des thèmes traversant Le Prince et le Pauvre (1937). Korngold aimait à dire que son Concerto était écrit « pour un Caruso du violon, plutôt que pour un Paganini ». Après la création, alors que le succès public est retentissant, la critique est peu tendre. L'article du Sun de New York, signé par l'influent Irvin Kolodin, est resté célèbre pour rude un jeu de mots sur le nom de Korngold, disant que la partition contenait « more corn than gold » (littéralement « plus de maïs que d'or » mais, en français, « plus de guimauve que d'or ») Ce qui résume le peu de tendresse avec lequel le milieu intellectuel recevait cette œuvre en pleine période d'atonalisme.

- I. Allegro — Moderato nobile

- II. Romance. Andante

- III. Finale. Presto in moto perpetuo. Allegro assai vivace

- Concerto pour violoncelle en ut majeur, op. 37 (avril 1946, éd. 1950). Création à Los Angeles, le par Eleanor Aller-Slatkin et l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction de Henry Svedrofsky. Eleanor Aller, mère de Leonard Slatkin, est membre du fameux Quatuor de Hollywood et réalisait la doublure dans le film. Comme pour le Concerto pour violon, Korngold reprend des thématiques de musique de film. Ici il s'agit de son dernier, Deception [Jalousie] avec Bette Davis, où justement un violoncelliste, Paul Henried (doublé par Eleanor Aller), tient le rôle principal d'une tragique histoire d'amour. Dans le film le morceau est réduit à six minutes. Korngold l'augmentera du double pour en faire un concerto très concentré. On distingue : Allegro moderato ma con fuoco – Grave – Allegro moderato – Grandioso.

Lieder (sélection)

- Zwölf Lieder, opus 5 (1910-1911), offerts à son père avec la dédicace « So Gott und Papa will », poèmes de Josef Karl Benedikt von Eichendorff.

- 1. Das Ständchen

- 2. Winternacht

- 3. Das Mädchen

- 4. Abendlandschaft

- 5. Schneeglöckchen

- 6. Aussicht

- 7. Die Sperlinge

- 8. Nachtwanderer

- 9. Der Friedensbote

- 10. Vom Berge

- 11. Waldeinsamkeit

- 12. Sangesmut

- Sechs einfache Lieder pour voix et piano, opus 9 (1911–16), dédiés à Luise von Fraenkel-Ehrenstein, d'après des poèmes de Joseph von Eichendorff (1-3), Elisabeth Honold, Heinrich Kipper, Siegfried Trebitsch. Création partielle à Frankfort, le des Eichendorff par le baryton Hans Vaterhauss et le compositeur.

- Schneeglöckchen

- Nachtwanderer

- Ständchen

- Liebesbriefchen [Lettres d'amour]

- Das Heldengrab am Pruth

- Sommer

- Vier Lieder des Abschieds [Quatre Chants d'adieu], opus 14 (n° 4 : 1915, 1920–21) Sur des poèmes de Christina Rossetti/Alfred Kerr (1), Edith Ronsperger (2) et Ernst Lothar (3-4). Création à Hambourg, le , par l'alto Maria Olszewska et le compositeur. Korngold orchestre la partition – très fournie dans sa version piano – et la dirige à Vienne, le avec la mezzo-soprano Rosette Anday. La mélodie n° 4 est plus ancienne que les autres. Elle fut publiée sous le titre de L'Adieu au Soldat Autrichien, au profit d'œuvres de bienfaisance et était alors destinée à un baryton. La révision est considérée par Brendan Carroll comme l'un des plus beaux lieder de Korngold[18].

- Sterbelied

- Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen

- Mond, so gehst du wieder auf

- Gefaßter Abschied

- Drei Gesänge sur des poèmes de von Hans Kaltneker, opus 18 (1924). Création à Vienne, le , par la mezzo-soprano Rosette Anday et le compositeur.

- In meine innige Nacht

- Tu ab den Schmerz

- Versuchung

- Drei Lieder pour voix et piano, opus 22 (1928-29), sur des poèmes d'Eleonore van der Straten (1) et Karl Kobald. Création à Vienne, le , par Margit Angerer et le compositeur.

- Was du mir bist ?

- Mit dir zu schweigen

- Welt ist stille eingeschlafen

- Unvergänglichkeit, Liederkreis opus 27 (1933)

- Unvergänglichkeit, Das eilende Bächlein, Das schlafende Kind, Stärker als der Tod, Unvergänglichkeit.

Nach Gedichten von Eleonore van der Straten. Uraufführung am 27. Oktober 1937 durch Desi Halban.

- Songs of the Clown [Chants du Clown], opus 29 (1937), poèmes de William Shakespeare « Twelfth Night or What You Will ». Création à Los Angeles, le , par Nanette Fabray et le compositeur.

- Come Away, Death

- O Mistress Mine

- Adieu, Good Man Devil

- Hey, Robin!

- For the Rain, It Raineth Every Day

- Four Shakespeare Songs, opus 31 (1937–41), poèmes de William Shakespeare extraits d'Othello et As You Like It. Création à Los Angeles, le , par Nanette Fabray et le compositeur.

- Desdemona’s Song

- Under the Greenwood Tree

- Blow, Blow, Thou Winter wind

- When Birds Do Sing

- Fünf Lieder, opus 38 (1948 - éd. Schott), dédiés à Maria Jeritza, d'après des poèmes de Richard Dehmel (1), Joseph von Eichendorff (2), Howard Koch (3) et William Shakespeare (5, Sonnet 130). Création à Vienne, le par la mezzo-soprano Rosette Anday et le compositeur.

- Glückwunsch

- Der Kranke

- Alt-spanisch

- Alt-englisch

- Kein Sonnenglanz im Auge [My Mistress' Eyes]

- Sonett für Wien (In memoriam) pour mezzo-soprano et piano, opus 41 (1953), dédié à Gretel Kralik. Poèmes de Hans Kaltneker. Ursprünglich die Vorspannmusik zum Film «Escape Me Never» (1947).

- Lieder inédits - Poèmes de Joseph von Eichendorff.

- Abendlandschaft

- Angedenken

- Aussicht

- Das Mädchen

- Der Friedensbote

- Die Geniale

- Die Sperlinge

- Reiselied

- Sangesmut

- Vesper

- Vom Berge

- Waldeinsamkeit

- Winternacht

Musique pour chœur

- Der Sturm pour chœur et orchestre (1913)

- Kaiserin Zita Hymne pour soprano, chœur mixte et piano (1917)

- Passover Psalm, opus 30 (1941) Texte de Jacob Sonderling. Création à Los Angeles, le sous la direction du compositeur.

- Prayer pour ténor, chœur de femmes, harpe et orgue, opus 32 (1941) Poème de Franz Werfel. Création à Los Angeles, le sous la direction du compositeur.

- Tomorrow pour voix de femme, chœur de femmes et orchestre, opus 33 (1941-1942) Texte de Margaret Kennedy. Création à New York, le par Eileen Farrell (soprano), avec l'O. Symphonique de la Columbia, sous la direction du compositeur.

Opéras

- Der Ring des Polykrates [L'anneau de Polycrate], Opéra-comique en un acte, opus 7 (1914) Texte de Leo Feld et Julius Korngold d'après Heinrich Teweles. Création Munich, .

- Violanta, Opéra en un acte, opus 8 (août 1915) Dédié au prince Friedrich Leopold de Prusse. Livret de Hans Müller. Création à Munich le . L'action dramatique est située dans la Venise de la Renaissance…

- Die tote Stadt (La Ville morte), Opéra en trois tableaux, opus 12 (1920 - éd. Schott) Livret de Paul Schott (pseudonyme de Julius Korngold, mais Erich a aussi participé à l'écriture), inspiré du roman de Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte et de son adaptation à la scène Le mirage. Création à Hambourg le . L'opéra n'est que peu remonté après-guerre en contrées autro-allemandes : à Munich en 1955, à Vienne en 1967[19] et à Salzbourg en 2004.

- Das Wunder der Heliane [Le Miracle d'Héliane], Opéra en trois actes, opus 20 (1927) Livret de Hans Müller d'après le drame de Hans Kaltneker, Die Heilige. Création à Hambourg le sous la direction d'Egon Pollack.

- Die Kathrin, Opéra en trois actes, opus 28 (1932–1937) Livret d'Ernst Heinrich Franz Décsey d'après Heinrich Eduard Jacob. Création à Stockholm le . Korngold place un sous-titre : A Folk opera.

- Die stumme Serenade. Comédie avec musique en deux actes, opus 36 (1946–1950) livret de Raoul Auernheimer, Victor Clement (pseudomyme d'Erich Wolfgang Korngold), Rudolph Lothar, William Okie et Bert Reisfeld. Création en version de concert, à Vienne en 1951 ; création scénique à Dortmund en 1954.

Ballet et musique de scène

- Der Schneemann, Ballet-Pantomime en deux tableaux (1910) Orchestration de Zemlinski. Création à Vienne en 1910.

- Schauspiel-Ouvertüre, opus 4 (1911)

- Much Ado about Nothing, opus 11 (1918–19) La partition destinée au Brugtheater de Vienne, pour un orchestre de chambre, sous le titre Viel Lärm um Nichts, comprend 14 numéros. Le compositeur en a tiré une suite pour grand orchestre en cinq mouvements et un arrangement en duo avec piano destiné aux représentations sans l'orchestre de chambre prévu.

Musique de films

Bien que Julius Korngold, son père, qualifiait de temps perdu le travail de compositeur pour le cinéma, Erich a développé une technique personnelle de composition évoquée plus haut, qui font des partitions de véritables « opéras sans chant », comme il le disait lui-même. Il attribue des thèmes aux personnages et aux situations et déploie sa lyrique tout au long d'une partition qui de séquence en séquence forme une œuvre en continu.

Au moins cinq films ont reçu des oscars entre 1936 et 1941 sur les 18 qu'il a composés. Considéré comme « sans doute le plus grand compositeur de musique de films de l'histoire du cinéma[12] », il a été honoré deux fois personnellement par des Academy Awards en tant que compositeur pour la musique d’Anthony Adverse et celle de The Adventures of Robin Hood.

- 1935 : Le Songe d'une nuit d'été (A Midsummer Night's Dream) de William Dieterle et Max Reinhardt

- 1935 : Capitaine Blood de Michael Curtiz Après la commande personnelle de son ami Max Reinhardt, la Warner propose immédiatement à Korngold un contrat pour plusieurs films. Le compositeur hésite et consent à essayer encore sur un film. Ce sera Captain Blood avec Errol Flynn, qui fut un tel succès que la firme ne voulut à aucun prix lâcher une telle aubaine.

- 1936 : Rose of the Rancho de Marion Gering

- 1936 : Le Rêve de sa vie (Give Us This Night) d'Alexander Hall

- 1936 : Hearts Divided de Frank Borzage

- 1936 : Les Verts Pâturages (The Green Pastures) de William Keighley

- 1936 : Anthony Adverse de Mervyn LeRoy

- 1937 : Le Prince et le Pauvre (The Prince and the Pauper) de William Keighley

- 1937 : La Tornade (Another Dawn) de William Dieterle

- 1938 : Les Aventures de Robin des Bois (The Adventures of Robin Hood) de Michael Curtiz Si Korngold a réutilisé des matériaux thématiques de films dans les concertos ou les œuvres symphoniques d'après guerre, Robin des bois, à l'inverse, utilise une œuvre ancienne : Sursum corda de 1920.

- 1939 : Juarez de William Dieterle

- 1939 : La Vie privée d'Élisabeth d'Angleterre (The Private Lives of Elizabeth and Essex) de Michael Curtiz

- 1940 : L'Aigle des mers (The Sea Hawk) de Michael Curtiz

- 1941 : Le Vaisseau fantôme (The Sea Wolf) de Michael Curtiz

- 1942 : Crimes sans châtiment (Kings Row) de Sam Wood

- 1943 : Tessa, la nymphe au cœur fidèle (The Constant Nymph) d'Edmund Goulding

- 1944 : Between Two Worlds d'Edward A. Blatt

- 1946 : La Vie passionnée des sœurs Brontë (Devotion) de Curtis Bernhardt

- 1946 : L'Emprise (Of Human Bondage), d'Edmund Goulding

- 1946 : Jalousie (Déception) d'Irving Rapper

- 1947 : Escape Me Never de Peter Godfrey

- 1955 : Feu magique (Magic Fire) de William Dieterle (également en tant qu'acteur)

Voir aussi

Korngold par Korngold

- Sonate pour piano no 1, troisième mouvement (1951)

- Sonate pour piano no 2, III. Largo, con dolore (1951)

- Liebesbriefchen, op. 9 no 4 - Rosette Anday, Erich Wolfgang Korngold (1924)

Historiques

- Sonate pour piano no 2, I, II - Rudolf Ganz (1913, Guild GHCD 2377)

Symphonie

- Symphonie en fa dièse majeur op. 40, Orchestre philharmonique de Munich, dir. Rudolf Kempe (, Varèse Sarabande VSD-5346)

- Symphonie en fa dièse majeur op. 40, Beaucoup de bruit pour rien op. 11 - London Symphony Orchestra, dir. André Previn (1996, DG 453 436-2)

- Symphonie en fa dièse majeur op. 40, Beaucoup de bruit pour rien op. 11 - Orchestre philharmonique de Strasbourg, dir. Marc Albrecht (2010, Pentatone Classics PTC5186373)

- Concertos

- Concerto pour violon - Jascha Heifetz, violon, Orchestre philharmonique de Los Angeles, dir. Alfred Wallenstein (10 janvier 1953 - RCA LBS4105)

- Concerto pour violon - Gil Shaham, violon, London Symphony Orchestra, dir. André Previn (juin 1993 - Deutsche Grammophon 439 886-2)

- Concerto pour violon - Anne-Sophie Mutter, violon, London Symphony Orchestra, dir. André Previn (2004 - DG)

- Concerto pour piano, pour la main gauche - Marc-André Hamelin, piano, BBC Scottish Symphony Orchestra, dir. Osmo Vänskä (20 juin 1997, Hyperion CDA66990)

Lieder

- Lieder op. 14, 22, 29, 31, Quintette avec piano op. 15, Suite op. 23 - Anne Sofie von Otter, Bengt Forsberg, piano (enrg. entre 1991 et 1998, 2CD DG 459 631-2)[20]

- Opéra

- Die tote Stadt [La Ville morte] - René Kollo (Paul), Carol Neblett (Marietta), Hermann Prey (Fritz), Orchestre de la radio de Munich , Dir. Erich Leinsdorf (juin 1975, RCA)

- Die tote Stadt [La Ville morte] - Torsten Kerl, Angela Denoke, Bo Skovhus, Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Donald Runnicles (Salzbourg, 18 août 2004, Orfeo)

- Das Wunder der Heliane - Anna Tomowa-Sintow, Nicolai Gedda, René Pape, Hartmut Welker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Dir. John Mauceri (20-29 février 1992, Decca Entartete Musik)

- Violanta - Éva Marton, Siegfried Jerusalem, Walter Berry, Orchestre de la radio de Munich, dir. Marek Janowski (CBS)

Musique de films

- The Sea Hawk, The Prince and the Pauper, The Private Lives of Elizabeth & Essex - dir. André Previn (DG 28947- 1347 2)

- Captain Blood - Classic Film Scores for Errol Flynn dir. Charles Gerhardt (1974–75, RCA)

- The Adventures of Robin Hood Dir William Stromberg (2003, Marco-Polo)

Bibliographie

- Alain Perroux, La Ville morte, Paris, L'Avant-Scène Opéra, no 202, , 142 p. (ISBN 2-84385-173-4), p. 9-79.

- Brendan Carroll, La Ville morte : Erich Wolfgang Korngold (1897-1957), un portrait, Paris, L'Avant-Scène Opéra, no 202, , 142 p. (ISBN 2-84385-173-4), p. 94-99.

- Jacqueline Waeber, La Ville morte : Un Wunderkind à l'ombre de son père, Paris, L'Avant-Scène Opéra, no 202, , 142 p. (ISBN 2-84385-173-4), p. 100-105.

- Paul-Gilbert Langevin, Le Siècle de Bruckner, La Revue musicale, nos 298-299, Éditions Richard Masse, 1975, p. 170.

- Theodore Baker et Nicolas Slonimsky (trad. Marie-Stella Pâris, préf. Nicolas Slonimsky), Dictionnaire biographique des musiciens [« Baker's Biographical Dictionary of Musicians »], t. 2 : H-O, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », (réimpr. 1905, 1919, 1940, 1958, 1978), 8e éd. (1re éd. 1900), 4 728 p., p. 2178–2179.

- (en) Jessica Duchen, Erich Wolfgang Korngold, Londres, Phaidon Press Ltd., , 239 p. (ISBN 0-7148-3155-7).

- (en) Brendan G. Carroll, The Last Prodigy : A Biography of Erich Wolfgang Korngold, Amadeus Press 1997, p. 464 (ISBN 1-57467-029-8) Brendan Carroll est le président de la Société Erich Wolfgang Korngold (International Korngold Society).

- Nicolas Derny, Erich Wolfgang Korngold. Itinéraire d'un enfant prodige. Éditions Papillon, coll. Mélophiles, Genève 2008, p. 157 (ISBN 2940310343).

Sur le musicien de cinéma

- (en) Ben Winters, Erich Wolfgang Korngold's The Adventures of Robin Hood: A Film Score Guide, Rowman & Littlefield, 2007, p. 185 (ISBN 0810858886)

Articles

- Alain Perroux, Korngold, La Ville morte, Paris, L'Avant-Scène Opéra, no 202, , 146 p. (ISBN 2-84385-173-4).

- (en) Jessica Duchen, « From Vienna to Hollywood », dans Gramophon Magazine, mars 2002

Notes et références

- Baker 1995, p. 2178.

- Waeber 2001, p. 100.

- En 1913, Korngold révisera l'orchestration lui-même pour les nouveaux concerts.

- Il s'agit des six études de caractère sur Don Quichotte, le ballet Der Schneemann et la Sonate pour piano no 1. Julius voulait qu'ils lui donnent franchement leur opinion. Il avait envoyé les partitions notamment à Richard Strauss, Arthur Nikisch, Karl Goldmark et Engelbert Humperdinck.

- Carroll 2001, p. 96.

- Carroll 2001, p. 94.

- Carroll 2001, p. 95.

- Voir sur patangel.free.fr.

- Qui eut lui-même une fille nommée Kathrin, violoniste.

- Perroux 2001, p. 17.

- Une description complète du processus se trouve dans le livre de Ben Winters (2007) p. 21-28.

- Carroll 2001, p. 99.

- Augmenté du Concerto pour violoncelle (Gabor Rejto / O. chambre de Graz, Dir. Anton Bauer) et de la Suite « Much Ado about Nothing », LP Phorion 9002.

- Livret du disque Œuvres pour orchestre volume 4, CPO 999 146-2.

- Lire la revue très fouillée de Ian Lace sur (en) musicweb-international.com.

- RCA ARL 1-0443.

- Il existe un autre concerto pour la main gauche d'un élève de Liszt, Géza Zichy de 1902.

- Brendan Carroll (1997), citée dans le livret du disque Rendez-vous avec Korngold des mélodies du compositeur avec Anne Sofie Von Otter, Bengt Forsberg chez DG.

- Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », , 1819 p. (ISBN 978-2-213-60017-8, OCLC 417460276, BNF 39099667), p. 741.

- Lors de sa sortie ce disque a été noté « 10 » dans le magazine Répertoire no 122 et « 5 clés » dans Diapason no 457, mars 1999.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (he) Bait La Zemer Ha-Ivri

- (en) Carnegie Hall

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (de) Operone

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- (en) Erich Wolfgang Korngold sur l’Internet Movie Database

- (en) Site consacré au compositeur sur korngold-society.org

- [vidéo] Korngold jouant Korngold sur YouTube

- [vidéo] « Les Aventures de Robin Hood », par l'orchestre John Wilson sur YouTube

_BFMI.jpg.webp)