Deux cents familles

Les deux cents familles est une expression politique particulièrement utilisée dans l'entre-deux-guerres qui constituent pour certains historiens un mythe politique[n 1] - [n 2] - [n 3] selon lequel un petit nombre de familles tiendrait en main la majorité des leviers économiques de la France, contrôlant ainsi les destinées politiques du pays. Cette expression proche de la thèse complotiste[4] - [5] - [6] trouve son origine dans les deux cents plus gros actionnaires (sur près de 40 000) qui constituaient autrefois l'Assemblée générale de la Banque de France, avant que celle-ci ne soit nationalisée.

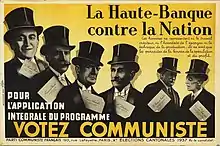

Affiche de propagande du parti communiste français dépeignant la « finance internationale », les régimes nazi et fasciste ainsi que Franco subventionnant censément les grands groupes industriels français en sus de la Cagoule et des ténors politiques de droite, notamment François de La Rocque et le PSF

(Paris, BnF, département des estampes et de la photographie, 1936).

Dans la continuité de représentations négatives comme le « mur d'argent », les deux cents familles sont stigmatisées en tant que symbole de « l'argent-roi », de la « féodalité financière » et des « gros contre le peuple » par des polémistes de diverses tendances politiques. Elles sont notamment évoquées durant l'entre-deux-guerres par la propagande des partis composant ou soutenant le Front populaire[7].

Le , le gouvernement de Léon Blum vote une loi réformant les statuts de la Banque de France[8]. Bien que le mythe politique des deux cents familles perde ensuite progressivement sa « capacité mobilisatrice » au profit d'autres représentations négatives comme « la technocratie-énarchie » ou « l'establishment »[9] - [10], il continue d'être employé sporadiquement dans la vie politique française.

Histoire

Deux cents actionnaires de la Banque de France

Les membres du Conseil général se tiennent assis à une table longue recouverte d'une nappe. Debout, le Gouverneur de la Banque de France préside le Conseil général et lit le compte rendu. Assis en face, les actionnaires (à gauche de l'image). Aux deux bouts de la Galerie, les bureaux de vote et les registres de présence[11].

Lors de la création de la Banque de France en 1800, l'article 11 de ses statuts (fixés par la loi du 24 germinal an XI, loi confirmée par Napoléon Ier le 22 avril 1806), dispose que « les 200 actionnaires qui composeront l'Assemblée générale seront ceux qui seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses actions ».

Ces deux cents membres de l'assemblée générale avaient ainsi le pouvoir de désigner les quinze membres du Conseil de régence de la Banque de France. Ce pouvoir est toutefois tempéré par les lois de 1803 et 1806 : le gouvernement nommera une partie (minoritaire) de membres du Conseil général, dont le Gouverneur de la Banque de France, assisté de deux sous-gouverneurs.

Des recherches récentes montrent que la réalité du pouvoir ne réside pas au sein de l'Assemblée générale mais à la direction même de la Banque de France (Conseil général, Comité des livres et portefeuilles). Il faut considérer les banquiers régents de sa direction comme les représentants actifs des Deux cents familles (largement rentières - donc en faveur de la stabilité monétaire) mais aussi de leur périphérie (les autres grands entrepreneurs)[12].

Création du mythe des « deux cents familles »

Professeur d'histoire économique contemporaine, Jean-Claude Daumas souligne que le problème de « l'influence du patronat sur la politique » est aussi ancien que le capitalisme lui-même. Cela a « nourri des mythologies qui, des « féodalités industrielles et financières » aux « deux cents familles » en passant par « les juifs rois de l'époque » et les « trusts », proposent des visions simplistes et trompeuses qu'il faut disséquer pour s'en libérer et faire progresser la connaissance des mécanismes réels[13]. »

(élections cantonales de 1937).

En 1869, à la fin du Second Empire, le journaliste proudhonien Georges Duchêne préfigure le thème des deux cents familles[14] lorsqu'il dénonce l'éviction des petits porteurs d'actions au sein des conseils d'administration en évoquant une « féodalité » financière dans laquelle « les 20 milliards de valeurs mobilières sont à la discrétion de 200 nababs, qui n'y ont pas engagé 200 millions. L'antiquité ne fournit pas d'exemple d'oligarchie aussi concentrée »[15].

Le slogan des « deux cents familles » est lancé par Édouard Daladier lors du 31e congrès du Parti radical-socialiste, tenu à Nantes du 25 au [n 4] - [19] :

« Ce sont deux cents familles qui, par l'intermédiaire des conseils d'administration, par l'autorité grandissante de la banque qui émettait les actions et apportait le crédit, sont devenues les maîtresses indiscutables, non seulement de l'économie française mais de la politique française elle-même. Ce sont des forces qu'un État démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n'eût pas tolérées dans le royaume de France[19]. L'empire des deux cents familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les deux cents familles placent leurs mandataires dans les cabinets politiques. Elles agissent sur l'opinion publique car elles contrôlent la presse[21]. »

Dans le contexte de la Grande Dépression économique des années 1930, le slogan des « 200 familles » est très largement repris. L'expression connaît un glissement politique, car il devient utilisé par des milieux politiques très divers. L'extrême droite largement antisémite s'en empare : Jacques Doriot, transfuge du PCF et fondateur du Parti populaire français (PPF, extrême-droite), affirme ainsi, en 1937, qu'il faut lutter « contre les deux cents familles capitalistes et contre l'état-major communiste, parfois complices contre le pays »[22].

Les anti-fascistes, tels les anarchistes ainsi que le Front populaire (quoique les socialistes « suivent en maugréant ») mobilisent aussi l'expression[23].

Léon Trotski écrit « Dans le cadre du régime bourgeois, de ses lois, de sa mécanique, chacune des « deux cents familles » est incomparablement plus puissante que le gouvernement Blum »[24].

Le leader communiste Maurice Thorez fournit également le même type d'« explication simple » à la crise économique persistante en France en dénonçant « les deux cents familles »[25].

Produit par le parti communiste français et réalisé par Jean Renoir, le film de propagande La vie est à nous (1936) fustige les grandes fortunes par le biais d'un personnage instituteur, interprété par le comédien Jean Dasté, qui lance la réplique suivante : « La France n'est pas aux Français, car elle est à deux cents familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent »[26].

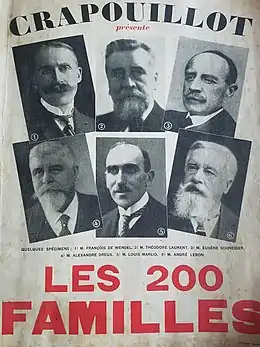

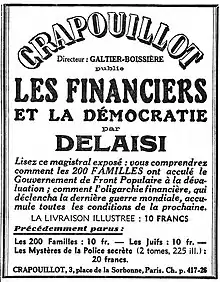

Dans La Banque de France aux mains des 200 familles (Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, 1936), Francis Delaisi tentait de recenser les supposées « 200 familles ». Certains périodiques satiriques continuent à asseoir le thème durant l'entre-deux-guerres, comme Le Crapouillot.

Postérité et effacement progressif

(Agence Meurisse, 1936, Paris, BnF).

Le Front populaire fait de la réforme de la Banque de France un thème de campagne électorale. Le système de régence est réformé par la loi du qui remet à plat le système de gouvernance en imposant « la nomination par le gouvernement de personnalités qualifiées au sein du Conseil en remplacement des représentants de l’actionnariat privé. L'assemblée générale est étendue à tous les actionnaires. Le pouvoir des mythiques « deux cents familles » (…) est ici visé. La loi officialise plus qu'elle promeut la recherche d'un intérêt général. Elle opère une nationalisation de facto de la Banque de France, qui reste néanmoins une banque d’émission privée », précise Bertrand Blancheton[27].

Un gouverneur, assisté de deux sous-gouverneurs, continue de diriger la Banque, mais il n'a plus à justifier de la propriété d'actions de la Banque. La pratique du serment, tombée en désuétude, est rétablie. Le conseil général voit sa composition être remaniée : il regroupe le gouverneur, les deux sous-gouverneurs, les trois censeurs élus par l'assemblée, ainsi que vingt conseillers (remplaçant les quinze régents précédents) : deux sont élus par l'assemblée, neuf représentent les intérêts de la nation, huit sont choisis au titre des intérêts économiques et des usagers du crédit, un est élu par le personnel de la Banque. Par souci d'égalité, au sein de l'assemblée générale, un actionnaire pèse une voix.

Cette réforme éteint progressivement le mythe des deux cents familles. Sous la Quatrième République, la nouvelle formule du magazine de Jean Galtier-Boissière « recens[era] Les Gros, ceux qui détenaient la fortune nationale, cette reviviscence du mythe des deux cents familles »[28].

(Paris, BnF).

Cependant, si le système des « 200 actionnaires » a été réformé, les Accords de Matignon du 7 juin 1936, pris entre la Confédération générale du travail et la Confédération générale de la production française (CGPF, ancêtre du MEDEF), sont parfois considérés comme nuisibles aux petites entreprises, favorisant la concentration industrielle.

Ainsi dans Organized Business in France (1957, traduit en français sous le titre La politique du patronat français : 1936-1955, Colin, 1959), le professeur Henry Walter Ehrmann[29], du Dartmouth College, écrit :

« Beaucoup d'industriels et de commerçants moyens affiliés à la CGPF estimaient, et ils n'avaient pas tort, que leurs propres organisations les excluaient des activités de l'association.

Les trusts qui les contrôlaient et une douzaine de « grands commis » qui dirigeaient la CGPF en leur nom étaient, aux yeux de beaucoup, de petites entreprises industrielles et commerciales, aussi néfastes que la propagande du Front populaire.

Craignant les conséquences de la nouvelle législation sociale, les petits patrons avaient le sentiment d'avoir été trahis et persistaient à croire à un complot entre « les 200 familles » et le gouvernement marxiste. »

Le terme est réutilisé sporadiquement dans la vie politique française, soit par complotisme pour désigner une influence supposée de ces familles sur les décideurs politiques, soit pour désigner la caractéristique de certains membres du personnel politique à être entourés de familles riches. En 1990, Gabriel Milési publie Les Nouvelles 200 Familles[30]. Christian Eckert utilise le terme pour critiquer le président Nicolas Sarkozy qui s'affichait avec des amis issus des familles parmi les plus fortunées de France[30]. La sociologue Monique Pinçon-Charlot affirme qu'en 2012, la France « fonctionne toujours comme au temps des 200 familles de Daladier, en 1934. Nous sommes toujours une France de l’héritage »[31], tandis que depuis 2017, le député François Ruffin de La France insoumise use fréquemment d'une formule relative à « 500 familles qui se gavent », ressuscitant ainsi le mythe des deux cents familles[32] - [33].

Notes et références

Notes

- « Tous les travaux cités (…) ont eu pour premier bienfait, il va sans dire, de rompre avec l'atmosphère de suspicion systématique qui entourait toute observation du patronat au temps des « 200 familles » et qu'ont alors « illustrée » les livres d'E. Beau de Loménie et d'A. Hamon[1] ».

- « Que n’a-t-on écrit — et ce dès les années trente — sur la subordination du pouvoir politique à la toute-puissance des milieux d’affaires ? Les mythes ont couru sur « les dynasties bourgeoises », « la synarchie », les trusts et le Comité des forges[2]. ».

- « En France, les études publiées sur le patronat ont avant tout visé à mettre au jour les pratiques de l'ombre entre organisations patronales et institutions politiques, avec une dimension journalistique ou militante davantage qu'historique. Ceci est parfois le fait de polémistes (Cf. les mythologies affairistes, des « banquiers juifs cosmopolites » aux « 200 Familles » ou au « Mur d'argent ». Très significatif à ce sujet est Beau de Loménie (E.), Les responsabilités des dynasties bourgeoises, Paris, Denoël, 1943.), mais les études historiennes scientifiques sont aussi marquées par le prisme de « la réalité d’une oligarchie patronale, finalement assez restreinte, qui détient les leviers de l’influence. Cette oligarchie des affaires s'est évidemment transformée, adaptée, modernisée au fil du temps », et ce serait là l'objet de l’analyse. On l'a compris, le couple patron/politique a généré des représentations négatives, et ce sont d'abord ces dernières — les « affaires », les complots — qui ont été travaillées, plus que ne l'ont été les passages et les passeurs, c'est-à-dire les engagements directs des patrons dans l'arène électorale[3]. ».

- D'après la presse de l'époque et l'édition des actes du 31e congrès du parti radical, Édouard Daladier prononce ce discours le [16] - [17] mais Georges Lefranc et Jean Garrigues le situent à la date du [18] - [19] - [20].

Références

- Jean-Pierre Rioux, « Les élites en France au XXe siècle. Remarques historiographiques », Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, vol. 95, , p. 20, n. 23 (lire en ligne).

- Sylvain Schirmann (préf. Raymond Poidevin), Les relations économiques et financières franco-allemandes, 24 décembre 1932-1er septembre 1939, Paris, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, coll. « Histoire économique et financière de la France / Études générales », , XI-304 p. (ISBN 2-11-087835-5, lire en ligne), chap. XVIII (« Vers le « Munich économique » »).

- Philippe Hamman, « Patrons et milieux d'affaires français dans l'arène politique et électorale (XIXe – XXe siècles) : quelle historiographie ? », Politix, Paris, Armand Colin, no 84 « Hommes d'affaires en politique », , p. 37, n. 13 (lire en ligne).

- Parry 1998, p. 173.

- Taguieff 2008, p. 162.

- Dard 2012, p. 137.

- Louis Trotabas, « Les nouveaux statuts de la Banque de France », Revue critique de législation et de jurisprudence, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, vol. 56, , p. 331 (lire en ligne).

- « Loi du 24 juillet 1936 tendant à modifier et à compléter les lois et statuts qui régissent la Banque de France », Journal officiel de la République française, no 173, 68e année, , p. 7810-7811 (lire en ligne).

- Jack Hayward, « N. Mayer, P. Perrineau : Le Front national à découvert [compte rendu] », Revue française de science politique, Paris, Presses de Sciences Po, vol. 40, no 2, , p. 275 (lire en ligne).

- Birnbaum 2012, p. 266-278.

- Plessis 1982, hors-texte, explication de la gravure ornant la couverture.

- Alain Plessis, Yves Leclercq

- Jean-Claude Daumas, « Regards sur l'histoire du patronat », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, Paris, Presses de Sciences Po (PFNSP), no 114 « Patrons et patronat en France au XXe siècle », , p. 10 (DOI 10.3917/vin.114.0003, lire en ligne).

- Guy-Pierre Palmade, Capitalisme et capitalistes français au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, , 297 p.

- Georges Duchêne, L'Empire industriel. Histoire critique des concessions financières et industrielles du Second Empire, Paris, Librairie centrale, , 319 p. (lire en ligne), p. 299.

- « Le congrès du parti radical-socialiste : la séance de samedi après-midi (suite) », Le Temps, no 26721 (74e année), , p. 2 (lire en ligne).

- 31e Congrès du Parti républicain radical et radical-socialiste, tenu à Nantes les 25, 26, 27 et , Paris, Parti républicain radical et radical-socialiste, , 473 p. (lire en ligne), p. 260.

- Georges Lefranc, Histoire du Front populaire (1934-1938), Paris, Payot, coll. « Études et documents Payot », , 501 p., p. 80.

- Garrigues : Les deux cents familles au regard des droites, de 1934 à nos jours, p. 295.

- Garrigues 2011, p. ?.

- Birnbaum 2012, p. 65-66.

- « À Saint-Denis, le PPF fera la paix du monde. », éditorial de Jacques Doriot, L'Émancipation, 5 août 1937, cité dans Jean-Paul Brunet, « Un fascisme français : le Parti populaire français de Doriot (1936-1939) », Revue française de science politique, Paris, Presses de la Fondation nationales des sciences politiques, vol. 33, no 2, , p. 260 (lire en ligne).

- Rioux 2016, p. 196.

- Trockij, Lev Davydovic, 1879-1940., Où va la France? : textes sur la situation française de 1934 à 1938, Les Bons caractères, (ISBN 978-2-915727-13-5 et 2-915727-13-9, OCLC 421915742)

- Jean-Jacques Becker, « La perception de la puissance par le parti communiste », Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Presses de la Fondation nationales des sciences politiques, vol. XXXI, , p. 637 (lire en ligne).

- Pascal Laborderie, « Voix-off et film-fable : le cinéma d’éducation populaire à l'épreuve du parlant », Cahiers de Narratologie, no 20 « Voix off et narration cinématographique », (lire en ligne).

- Blancheton 2014, p. 164.

- Florent Brayard (préf. Pierre Vidal-Naquet), Comment l'idée vint à M. Rassinier : naissance du révisionnisme, Paris, Fayard, coll. « Pour une histoire du XXe siècle », , 464 p. (ISBN 2-213-59507-0, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- (en) Finding Aid for the Henry W. Ehrmann papers, 1932-1998

- « Que sont les 200 familles devenues ? », L'Expansion, (consulté le )

- Benoît Caurette, « Les rois du fric passés à la loupe », Charente libre, (consulté le ).

- Abel Mestre, « Quenelle et « 500 familles » : les références ambiguës de François Ruffin », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Bertrand Fraysse, « Rothschild, de Wendel… Le mythe politique des “200 familles”, fortunées et surpuissantes, perdure », sur challenges.fr, (consulté le ).

Annexes

Sources primaires (articles, essais, pamphlets)

- 1936 : « Les 200 familles », Le Crapouillot, mars 1936.

- 1936 : Francis Delaisi, La Banque de France aux mains des 200 familles, Paris, Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, 1936, 96 p.

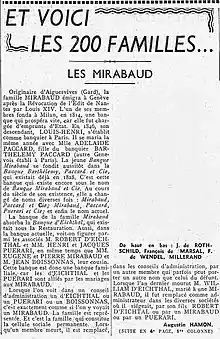

- 1936 : Augustin Hamon (militant communiste), Voici les 200 familles. La féodalité financière maîtresse de la France.

- Voici les 200 familles... Ce que tout français doit savoir, Hanoï, impr. de G. Taupin, (s.d.), 64 p.

- 1936-1938 : Augustin Hamon et X. Y. Z, Les Maîtres de la France, tome I : La Féodalité financière dans les banques..., Paris, Éditions sociales internationales, 1936, 320 p., présentation en ligne.

- 1936-1938 : Augustin Hamon et X. Y. Z, Les Maîtres de la France, tome II : La Féodalité financière dans les assurances, la presse, l'administration et le Parlement, Paris, Éditions sociales internationales, 1937, 379 p.

- 1936-1938 : Augustin Hamon et X. Y. Z, Les Maîtres de la France, tome III : La féodalité financière dans les transports ferroviaires, routiers, aériens, maritimes ; dans les ports, canaux, entreprises coloniales..., Paris, Éditions sociales internationales, 1938, 351 p.

- 1940 : Roger Lannes, Les deux cents familles ou Les maîtres de la France, Paris, Fernand Sorlot, coll. « Carnets de l'actualité », 1940, 44 p.

- 1943-1973 : Emmanuel Beau de Loménie, Les Responsabilités des dynasties bourgeoises, Paris, Denoël, 5 volumes, 1943-1973.

- 1960 : Henry Coston, Le Retour des 200 familles, Paris, la Librairie française, 1960, 192 p.

- 1977 : Henry Coston, Les 200 familles au pouvoir, Paris, la Librairie française, 1977, 264 p.

Bibliographie

- (en) Malcolm Anderson, « The Myth of the « Two Hundred Families » », Political Studies, vol. 13, no 2, , p. 163–178 (DOI 10.1111/j.1467-9248.1965.tb00362.x).

- Marie Aynié et François Bouloc, « « Les 200 familles » : histoire d'une mesure de l'oligarchie en France », dans Isabelle Martinez et Christine Pochet (dir.), Mesure(s), Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse 1, coll. « Histoire, gestion, organisations » (no 12), , 363 p. (ISBN 2-915699-03-8), p. 161-176.

- Louis Bergeron, Les Rothschild et les autres : la gloire des banquiers, Paris, Perrin, coll. « Histoire et fortunes », , 201 p. (ISBN 2-262-00786-1, présentation en ligne).

- Serge Berstein, « L'argent et le pouvoir : à propos de François de Wendel », Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. XXV, , p. 487-499 (ISSN 0048-8003, lire en ligne).

- Pierre Birnbaum, Le Peuple et les gros : histoire d'un mythe, Paris, Bernard Grasset, , 218 p. (ISBN 2-246-00847-6, présentation en ligne). Édition revue et augmentée : Pierre Birnbaum, Genèse du populisme : le peuple et les gros, Paris, Pluriel, coll. « Pluriel », , 280 p. (ISBN 978-2-8185-0225-9).

- Bertrand Blancheton (préf. Christian Bordes), Le Pape et l'Empereur : la Banque de France, la Direction du Trésor et la politique monétaire de la France, 1914-1928, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel histoire », , 501 p. (ISBN 2-226-12226-5, présentation en ligne).

- Bertrand Blancheton, « L'autonomie de la Banque de France de la Grande Guerre à la loi du », Revue d'économie financière, no 113 « Les banques centrales. Crises et défis », , p. 157-178 (ISSN 0987-3368, lire en ligne).

- Hubert Bonin, « Les banques françaises devant l'opinion (des années 1840 aux années 1950) », dans Alya Aglan, Olivier Feiertag et Yannick Marec (dir.), Les Français et l'argent, XIXe – XXIe siècle : entre fantasmes et réalité, Paris, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 352 p. (ISBN 978-2-7535-1336-5, présentation en ligne, lire en ligne), p. 281-302.

- Jean Bouvier, Les Rothschild, Bruxelles, Complexe, coll. « Historiques » (no 85), (1re éd. 1960, Le Club français du livre), 343 p. (ISBN 2-87027-459-9, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Jean Bouvier, Un siècle de banque française, Paris, Hachette, , 283 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- (en) Jean Bouvier, « The Banque de France and the State from 1850 to the Present Day », dans Gianni Toniolo (dir.), Central Banks’ Independence in Historical Perspective, Berlin / New York, Walter de Gruyter, , 198 p. (ISBN 3-11-011440-2 et 0-89925-511-6, DOI 10.1515/9783110856309.73), p. 73-104.

- Jean-Yves Capul et Olivier Garnier, Dico SES : l'essentiel de l'économie et des sciences sociales, Paris, Hatier, , 696 p. (ISBN 978-2-401-00107-7).

- Ariane Chebel d'Appollonia, L'extrême-droite en France : de Maurras à Le Pen, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. « Questions au XXe siècle » (no 3), , 519 p. (ISBN 978-2-87027-764-5, BNF 37162798, présentation en ligne).

- Olivier Dard, « Banques centrales et mythologie politique dans l'entre-deux-guerre », dans Olivier Feiertag et Michel Margairaz (dir.), Politiques et pratiques des banques d'émission en Europe, XVIIe – XXe siècle : le bicentenaire de la Banque de France dans la perspective de l'identité monétaire européenne : [actes du colloque international, Paris, 19-21 janvier 2000], Paris, Albin Michel, coll. « Histoire de la Mission historique de la Banque de France », , 830 p. (ISBN 2-226-13769-6), p. 549-568.

- Olivier Dard, « Des nouvelles féodalités aux 200 familles », dans Jean-Claude Daumas (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, , 1613 p. (ISBN 978-2-0812-2834-4, présentation en ligne), p. 1250-1253, [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Olivier Dard, « Mythologies conspirationnistes et figures du discours antipatronal », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, Paris, Presses de Sciences Po (PFNSP), no 114 « Patrons et patronat en France au XXe siècle », , p. 136-151 (lire en ligne).

- Olivier Dard, « Les économistes et Francis Delaisi », dans Éric Bussière et Olivier Dard (dir.), Francis Delaisi, du dreyfusisme à « l'Europe nouvelle », Peter Lang, coll. « Euroclio. Études et documents » (no 91), , 265 p. (ISBN 978-2-87574-285-8, présentation en ligne), p. 143-158.

- Vincent Duchaussoy, « Une Banque publique ? 1936 ou la mutation initiée de la Banque de France », Revue historique, Paris, Presses universitaires de France, no 681, , p. 55-72 (DOI 10.3917/rhis.171.0055, lire en ligne).

- (en) Jason Earle, « Les Deux Cents Familles : A Conspiracy Theory of the Avant-Garde », Romanic Review, vol. 104, nos 3-4, , p. 333–352 (DOI 10.1215/26885220-104.3-4.333).

- Jean Garrigues, « Les deux cents familles au regard des droites, de 1934 à nos jours », dans Olivier Dard et Gilles Richard (dir.), Les droites et l'économie en France au XXe siècle, Paris, Riveneuve Éditions, coll. « Actes académiques », , 366 p. (ISBN 978-2-36013-049-8, présentation en ligne), p. 295-304.

- Jean Garrigues, Les patrons et la politique : 150 ans de liaisons dangereuses, Paris, Perrin, , 2e éd. (1re éd. 2002, sous le titre Les patrons et la politique : de Schneider à Seillière), 344 p. (ISBN 978-2-262-03605-8, présentation en ligne).

- Benjamin Gérôme, « Francis Delaisi, entre La Guerre sociale et la dénonciation des « nouvelles féodalités » », dans Éric Bussière et Olivier Dard (dir.), Francis Delaisi, du dreyfusisme à « l'Europe nouvelle », Peter Lang, coll. « Euroclio. Études et documents » (no 91), , 265 p. (ISBN 978-2-87574-285-8, présentation en ligne), p. 81-96.

- Bertrand Gille, La Banque en France au XIXe siècle : recherches historiques, Genève, Droz, coll. « Travaux de Sciences Sociales », , 286 p. (ISBN 978-2-600-04058-7, présentation en ligne).

- André Gueslin, Mythologies de l'argent : essai sur l'histoire des représentations de la richesse et de la pauvreté dans la France contemporaine (XIXe – XXe siècles), Paris, Economica, coll. « Économies et sociétés contemporaines », , 124 p. (ISBN 978-2-7178-5363-6, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- André Gueslin, Les peurs de l'argent dans la France d'après 1945, Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle » (no 5), , 239 p. (ISBN 978-2-406-06573-9, DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06575-3.p.0043), « Mythes et peurs de l'argent dans le champ politique. L'anticapitalisme, des « deux cents familles » aux « trusts » », p. 43-62.

- Jean-Noël Jeanneney, L'argent caché : milieux d'affaires et pouvoirs politiques dans la France du XXe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points. Histoire » (no 70), , 2e éd. (1re éd. 1981, Fayard), 306 p. (ISBN 2-02-006728-5).

- Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République : l'argent et le pouvoir, 1914-1940, Paris, Perrin, (1re éd. 1976, Éditions du Seuil, coll.« L'Univers historique »), 667 p. (ISBN 2-262-02252-6, présentation en ligne).

- Florent Le Bot, « Francis Delaisi et le mythe des 200 familles », dans Éric Bussière et Olivier Dard (dir.), Francis Delaisi, du dreyfusisme à « l'Europe nouvelle », Peter Lang, coll. « Euroclio. Études et documents » (no 91), , 265 p. (ISBN 978-2-87574-285-8, lire en ligne), p. 97-110.

- Yves Leclercq, La banque supérieure : la Banque de France de 1800 à 1914, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de l'économiste » (no 1), , 349 p. (ISBN 978-2-8124-0121-3, DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-4543-9, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Arnaud Manas, « Delaisi et la Banque de France ou l'obsession de l'argent », dans Éric Bussière et Olivier Dard (dir.), Francis Delaisi, du dreyfusisme à « l'Europe nouvelle », Peter Lang, coll. « Euroclio. Études et documents » (no 91), , 265 p. (ISBN 978-2-87574-285-8, présentation en ligne), p. 111-142.

- Michel Margairaz, « La période singulière où la banque de France s'est nationalisée (1936-1966) : de l'imbrication dans la politique nationale du crédit à la tentation de la politique monétaire », dans Olivier Feiertag et Michel Margairaz (dir.), Les banques centrales et l'État-nation, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Mission historique de la Banque de France », , 687 p. (ISBN 978-2-7246-1910-2, DOI 10.3917/scpo.feier.2016.01.0395), p. 395-450.

- Jean-Marie Moine, « Le Comité des forges pendant l'entre-deux-guerres : contre-mesures au mythe d'un groupe de pression croque-mitaine », dans Jean Garrigues (dir.), Les groupes de pression dans la vie politique contemporaine en France et aux États-Unis de 1820 à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Carnot », , 308 p. (ISBN 2-86847-667-8, présentation en ligne), p. 169-192.

- Jean-Marie Moine, « La mythologie des « marchands de canons » pendant l'entre-deux guerres », dans Dominique Pestre (dir.), Deux siècles d'histoire de l'armement en France : de Gribeauval à la force de frappe, Paris, Éditions du CNRS, coll. « CNRS histoire », , 427 p. (ISBN 2-271-06302-7, lire en ligne), p. 335-381.

- (en) Kenneth Mouré, « Le chef d'orchestre invisible et le son de cloche officiel : The Bank of France and the Campaign against Devaluation », French History, vol. 9, no 3, , p. 341-362 (DOI 10.1093/fh/9.3.341).

- (en) D. L. L. Parry, « Articulating the Third Republic by Conspiracy Theory », European History Quarterly, vol. 28, no 2, , p. 163-188 (DOI 10.1177/026569149802800201).

- Alain Plessis, La Banque de France sous le Second Empire, vol. 1 : La Banque de France et ses deux cents actionnaires sous le Second Empire, Genève, Droz, coll. « Travaux d'histoire éthico-politique » (no 40), , X-294 p. (ISBN 978-2-600-03983-3, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

- Alain Plessis, « Nobles et actionnaires de la Banque de France de 1800 à 1914 », dans Les noblesses européennes au XIXe siècle : actes du colloque de Rome, 21-, Rome, Publications de l'École française de Rome, coll. « Collection de l'École française de Rome » (no 107), , 711 p. (ISBN 2-7283-0159-X, lire en ligne), p. 255-265.

- François Prigent, « Les mondes d'Augustin Hamon », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Rennes, Presses universitaires de Rennes, nos 113-2, , p. 117-134 (lire en ligne)

- Jean-Pierre Rioux, « Les deux cents familles », L'Histoire, no 84 « Les vrais et les faux complots », , p. 20-24. Version revue et mise à jour : Jean-Pierre Rioux, « Les 200 familles ou l'argent-roi », Les collections de L'Histoire, no 33 « Complots, secrets et rumeurs », , p. 40-44.Version revue : Jean-Pierre Rioux, Au bonheur la France, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis » (no 143), , 449 p. (ISBN 978-2-271-09003-4), « La fable des « 200 familles » », p. 190-199.

- René Sédillot, Les Deux cents familles, Paris, Perrin, coll. « Vérités et légendes », , 238 p. (ISBN 2-262-00526-5).

- Nicolas Stoskopf (préf. Michel Lucas, avec la collaboration d'Isabelle Chancelier et Michèle Merger), Banquiers et financiers parisiens, Paris / Le Mans, Éditions Picard / Éditions Cénomane, coll. « Les patrons du Second Empire » (no 7), , 384 p. (ISBN 2-7084-0682-5, présentation en ligne).

- Pierre-André Taguieff, La Judéophobie des Modernes : des Lumières au Jihad, Paris, Éditions Odile Jacob, , 686 p. (ISBN 978-2-7381-1736-6, présentation en ligne).

- Denis Woronoff, François de Wendel, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références-facettes », , 297 p. (ISBN 2-7246-0805-4, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

Articles connexes

Liens externes

- « Le mythe des "200 familles" ferait-il son come-back sur Marianne2.fr ? », Conspiracy Watch, 6 mars 2010, lire en ligne.

- [audio] Gérard Noiriel, « Pourquoi le Front Populaire dénonça-t-il les "deux cents familles" ? », sur France Culture, .