Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae est une bactérie pathogène responsable de la diphtérie, également appelée le bacille de Klebs-Loeffler, car elle a été découverte en 1884 par les bactériologistes allemands Edwin Klebs (1834-1913) et Friedrich Loeffler (1852-1915).

| Règne | Bacteria |

|---|---|

| Embranchement | Actinomycetota |

| Classe | Actinomycetes |

| Ordre | Mycobacteriales |

| Famille | Corynebacteriaceae |

| Genre | Corynebacterium |

- Bacillus diphtheriae Kruse 1886

En grec :

- bakterion = bâton

- coryne = massue

- diphterie = peau, membrane.

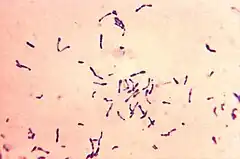

Caractères morphologiques

C. diphtheriae est un organisme anaérobie facultative gram positif, caractérisé par des bâtonnets (bacilles) non encapsulés, non sporulés, immobiles, droits ou incurvés d'une longueur de 1 à 8 µm et d'une largeur de 0,3 à 0,8 µm, disposés en palissades et en lettres V, aux extrémités souvent renflées, de coloration souvent granuleuse. Les bâtonnets forment des amas ramifiés en culture (ressemblant à des « lettres chinoises »). C'est un microorganisme strictement parasite des humains. Il produit la toxine diphtérique, une exotoxine de nature protéique de 62 kDaltons, responsable des signes de la diphtérie. L'inactivation de cette toxine par un antisérum (anatoxine) est à la base de la vaccination antidiphtérique.

Caractères biochimiques

C. diphtheriae ne possède pas de pyrazinamidase. Le biovar C. diphtheriae intermedius est le seul biovar lipophile.

- Corynebacterium diphtheriae biovar gravis : nitrate +, glycogène - ;

- Corynebacterium diphtheriae biovar belfanti : nitrate -, glycogène - ;

- Corynebacterium diphtheriae biovar mitis : nitrate +, glycogène -.

Écologie

Il s'agit d'un germe se transmettant d'homme à homme par des particules de salive des malades ou porteurs de germes (il peut y en avoir 3 à 5 % durant les périodes d'épidémie). Il est relativement résistant dans les milieux extérieurs.

Pouvoir pathogène

La diphtérie est une angine pseudo-membraneuse : il s'agit d'un exsudat sérofibrineux coagulé adhérant aux tissus sous-jacents. L'angine est généralement bilatérale. Le début est insidieux, elle apparaît après une incubation de 2 à 5 jours. Le nez est généralement aussi infecté (mais la diphtérie nasale isolée est plus rare et moins grave). Plus rares encore sont la diphtérie du conduit auriculaire ou la diphtérie d'une plaie cutanée (surtout tropicale).

Deux mécanismes peuvent entraîner la mort dans la diphtérie :

- le croup c'est-à-dire l'extension de l'infection pseudo-membraneuse au larynx, d'où mort par étouffement. Fréquente au début du XXe siècle (tout médecin généraliste avait dans sa trousse le matériel pour pratiquer une trachéotomie à domicile), cette complication est aujourd'hui rarissime : les cas actuels de laryngites obstruantes (« faux-croup ») sont plutôt dus soit à Haemophilus influenzae, soit au Myxovirus para-influenzae, soit à la forme atténuée du bacille de Klebs-Loeffler[1], soit à Bordetella pertussinum, vecteur de la coqueluche qui donne de faux-croup (référence : Manuel Merck édition du centenaire). Des cas d'angines pseudomembraneuses à C. haemolyticum ont été rapportés[2] qui indiquent l'autre taxinomie de Corynebacterium diphteriae, qui est le bacille de Klebs-Loeffler ;

- la toxine qui a pour organes cibles principaux le myocarde et les surrénales. La dose mortelle pour l'homme est d'environ 0,02 mg.

C. diphtheriae est une bactérie toxinogène, elle se multiplie au niveau du rhinopharynx où elle excrète une exotoxine. Cette dernière, avec son action localisée au rhinopharynx, entraîne une angine diphtérique pseudomembraneuse. La fausse membrane entraîne l'obturation du nasopharynx et mort par asphyxie. Quand la toxine diffuse dans la voie sanguine, elle atteint le cœur, les reins et le Système nerveux central, entraînant la paralysie.

Épidémiologie

L'épidémiologie est très nettement influencée par la vaccination : dans toute communauté dont au moins 75 % des membres sont vaccinés la diphtérie devient rare ou même disparaît. La mortalité (5 à 10 %) est influencée par la rapidité du diagnostic et du traitement.

Propriétés bactériologiques

Morphologie

Dimensions : 3 à 8 microns sur 0,5 à 1,0 micron. Les pseudodiphtériques sont souvent plus courts (plus ou moins 1 à 2 microns) et trapus ; leur coloration est moins granuleuse ( ! Ces différences ne sont que relatives).

Culture

Développement peu caractéristique sur les milieux usuels.

Toxine

- Protéine antigéniquement identique, quelle que soit la souche productrice. C'est une protéine de poids moléculaire d'environ 72kDa.

- Elle inhibe la synthèse des protéines en inactivant la transférase des acides aminés au niveau des ribosomes des cellules de mammifères (les ribosomes bactériens sont insensibles). Les cellules du myocarde et des surrénales sont les plus sensibles. En outre, dans 10 % des cas, on peut observer des paralysies tardives (10e au 30e jour), réversibles, généralement peu graves (limitées aux muscles pharyngés et oculomoteurs).

- La capacité d'élaborer cette toxine dépend de la présence d'un bactériophage. Une souche non toxigène le devient si elle est lysogénisée par ce phage, dit « phage bêta ».

- In vitro, au-dessus ou en dessous d'une concentration optimale de 100 gamma/ml de fer, il n'y a que peu ou pas de production de toxine. S'il y a davantage de fer, les molécules de cette protéine s'y unissent pour former du cytochrome b, non toxique. La toxine serait donc une protéine entrant dans la composition du cytochrome dont la synthèse reste incomplète par manque de fer.

Méthodes de diagnostic

Comme il n'y a guère de réaction sérologique d'intérêt pratique, le diagnostic est fondé sur la mise en évidence du bacille dans le produit d'écouvillonnage de la gorge et/ou du nez (l'écouvillon nasal est surtout important pour la recherche des porteurs de germes ou chez les malades dont la gorge est partiellement désinfectée par des pastilles antiseptiques ou antibiotiques mais il faut, de préférence faire ces prélèvements avant l'administration d'antibiotiques. S'agissant de la diphtérie induite par le bacille de Klebs-Loeffler, le test d'Elek est vivement recommandé. Diagnostic : La diphtérie doit être évoquée systématiquement devant une angine à fausses membranes ou une ulcération cutanée subaiguë pseudo-membraneuse. Le diagnostic de diphtérie constitue une des urgences du laboratoire de microbiologie. L'isolement s'effectue à partir d'écouvillons de prélèvements rhinopharyngés, de membranes ou de prélèvements cutanés. À partir de ces échantillons le plus souvent polymicrobiens, l'isolement des colonies suspectes nécessite un milieu sélectif. Toutes les corynébactéries du complexe diphtheriae isolées par les laboratoires de microbiologie doivent être adressées en urgence au CNR des Corynebactéries pour la recherche du gène de la toxine et l’identification de l’espèce. Devant une suspicion de diphtérie, un échantillon de fausses membranes doit être envoyé simultanément au CNR. Pour la confirmation bactériologique d'une diphtérie, le CNR doit être averti et être destinataire des renseignements cliniques et épidémiologiques — séjour à l'étranger, profession, statut vaccinal, contact avec un ou des animaux, etc. — recueillies lors du signalement initial. L’envoi au CNR ne doit pas différer la mise en route urgente du traitement devant toute suspicion clinique de diphtérie.

Méthodes :

- isolement/identification + recherche toxinogenèse (gène tox + production in vitro (Elek))+ antibiogramme ;

- des échantillons de sérum du patient doivent être obtenus avant toute sérothérapie (sérothèque et envoi au CNR). La détermination du titre en anticorps antitoxine diphtérique peut permettre de déterminer, en fonction du statut vaccinal, si la bactérie isolée exprimait la toxine.

Traitement : Sérothérapie administrée sans retard si signes toxiniques avant même confirmation de la présence du gène codant la toxinediphtérique (tox+), pour neutraliser la toxine le plus rapidement possible (faire demande d'Autorisation temporaire d'utilisation nominative ATU).

Antibiothérapie à ajuster en fonction de l'antibiogramme : Pénicilline G en intramusculaire en fonction du poids, associée à Pyostacine et à Erythromycine. Durée du traitement 21 jours. ou moins efficace

Amoxicilline 3 g par jour chez l'adulte en trois prises (voie orale ou IV), macrolides en cas d'allergies aux bêta-lactamines. Durée de traitement pendant 14 jours sauf pour azitrhomycine pendant trois jours (modalités faire un lien avec rapport HCSP 2011). S'assurer de la négativité des prélèvements de gorge (ou cutanés) sous traitement à J15 et J16 (J7 et J8 pour azithromycine) en raison de rechute précoce possible après traitement.

Examen microscopique

Inefficace au point de vue diphtérie, il faut cependant, avec tout écouvillon d'angine, faire un frottis au Gram pour détecter la présence éventuelle de l'association fusospirillaire de Vincent.

Culture

Tout écouvillon d'angine sera ensemencé sur une gélose au sang pour la détection du streptocoque bêta-hémolytique. La détection du bacille diphtérique repose sur l'emploi des 2 milieux suivants :

- sérum coagulé : milieu de Loeffler contenant 3/4 de sérum de bœuf et 1/4 de bouillon coagulé à 80 °C. Ce milieu n'est pas vraiment sélectif mais les corynébactéries s'y développent beaucoup plus vite (12 à 18 h.) que les autres germes et, en outre, c'est dans les préparations faites à partir de sérum coagulé que la morphologie du bacille diphtérique est la plus typique. C'est donc un milieu pour un diagnostic rapide mais présomptif car le germe « suspect » doit être isolé et différencié des pseudodiphtériques, ce qui prend plusieurs jours ;

- milieux au sang additionné de tellurite (0,02²%) qui sont plus sélectifs mais plus lents (36 à 48 heures). Le bacille diphtérique y donne des colonies noires (réduction du tellurite), rugueuses ou lisses selon les souches. Mais des pseudodiphtériques et des staphylocoques peuvent aussi pousser sur ces milieux en donnant des colonies noires : les colonies suspectes doivent donc être repiquées et identifiées. Outre les caractères biochimiques, on peut rechercher si la souche est productrice de toxine. Cette recherche peut se faire in vivo : inoculation intradermique au cobaye ou au lapin (infiltration et nécrose) ou injection sous-cutanée au cobaye (action létale), un animal témoin étant protégé par du sérum antidiphtérique. On peut aussi révéler la toxine in vitro par la méthode d'Elek : inoculation des souches à tester en stries parallèles sur gélose avec une bandelette de papier buvard imprégnée d'antitoxine disposée perpendiculairement aux ensemencements : par immunodiffusion, il se forme une ligne de précipitation à l'intersection des souches toxigènes avec l'antitoxine.

Vaccination

La vaccination préventive est obligatoire dans de nombreux pays.

Traitement

Le traitement curatif doit comporter avant tout la sérothérapie antitoxique. Celle-ci sera d'autant plus efficace que son administration aura été précoce. La mortalité de la diphtérie est de

- 0 % si le sérum est injecté le 1er jour

- 4 % si le sérum est injecté le 2e jour

- 11 % si le sérum est injecté le 3e jour

- 17 % si le sérum est injecté le 4e jour

- 20 % si le sérum est injecté le 5e jour ou au-delà.

Les antibiotiques ne jouent dans le traitement qu'un rôle accessoire. Leur utilité principale est d'accélérer la disparition du germe chez les individus restant porteurs de germes après guérison.

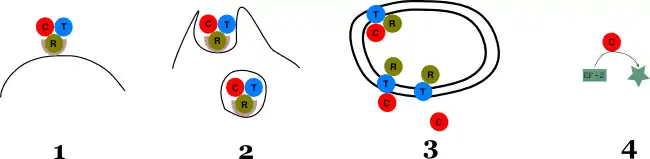

Toxine diphtérique

La toxine diphtérique est une exotoxine pantrope (n'ayant pas de spécificité cellulaire) de 58 kDa composée de 3 sous-unités :

- la chaîne T : domaine de translocation ;

- la chaine C : domaine catalytique ;

- la chaîne R : domaine récepteur aux cellules.

Le mode d'action de la toxine est schématisée figure 1 :

- fixation du domaine R sur son récepteur membranaire ;

- internalisation du complexe toxine-récepteur et formation d'un endosome ;

- interaction du domaine T avec la membrane de l'endosome, puis, sous l'influence du pH de l'endosome, translocation de la toxine et libération du domaine C dans le cytoplasme ;

- action du domaine C en agissant par ADP-ribosylation. Il bloque le facteur d'élongation (EF-2) qui transforme le GTP en GDP (mouvement des ribosomes sur l'ARN messager) en agissant sur le complexe EF-2-ADP-ribosome.

Remarques :

- C. pseudotuberculosis et C.ulcerans peuvent également héberger le prophage β et devenir toxinogène ;

- certaines souches de C. diphtheriae non toxinogènes (tox-) peuvent déterminer des angines, sinusites pouvant se compliquer en septicémies, arthrites, endocardites…

Sensibilité aux antibiotiques

La bactérie est sensible à la majorité des antibiotiques, tels les pénicillines, l'ampicilline, les céphalosporines, les quinolones, le chloramphénicol, les tétracyclines, le céfuroxime et le triméthoprime.

Notes et références

- H. Barbier et G. Ulmann, Bactériologie : nouvelles recherches bactériologiques et cliniques, prophylaxie et traitement, Éditions J.-B. Baillière

- E.Pilly 17e édition, page 342