Chalcopyrite

La chalcopyrite est une espèce minérale composée de sulfure double (35 % massique), de cuivre (34,5 %) et de fer (30,5 %), de formule CuFeS2. Avec des traces de Ag;Au;In;Tl;Se;Te.

| Chalcopyrite Catégorie II : sulfures et sulfosels[1] | |

Chalcopyrite sur quartz - District de St Agnes, Cornouailles, Angleterre | |

| Général | |

|---|---|

| Numéro CAS | |

| Classe de Strunz | 2.CB.10a

|

| Classe de Dana | 02.09.01.01

|

| Formule chimique | CuFeS2 [Polymorphes] |

| Identification | |

| Masse formulaire[2] | 183,521 ± 0,015 uma Cu 34,63 %, Fe 30,43 %, S 34,95 %, |

| Couleur | jaune doré, jaune laiton |

| Classe cristalline et groupe d'espace | scalénoédrique |

| Système cristallin | tétragonal |

| Réseau de Bravais | Centré I |

| Macle | Par pénétration (100), (110) et (111) |

| Clivage | imparfait à {011} |

| Cassure | Conchoïdale |

| Habitus | Massif, botryoïdal, cristaux tétraédriques, octaédriques |

| Échelle de Mohs | 3,5 - 4 |

| Trait | vert-noir |

| Éclat | métallique |

| Propriétés optiques | |

| Transparence | Opaque |

| Propriétés chimiques | |

| Densité | 4,1 - 4,3 |

| Fusibilité | fond dans la flamme et donne une perle magnétique |

| Solubilité | soluble dans HNO3 concentré et donne une dissolution verte |

| Comportement chimique | avec soude sur charbon donne une perle de cuivre |

| Propriétés physiques | |

| Magnétisme | magnétique après chauffage |

| Radioactivité | aucune |

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |

Historique de la description et appellations

Inventeur et étymologie

Décrite par Henckel en 1725, le nom est inspiré du grec χαλκóς (chalkos) pour cuivre et de pyrite. Toutefois, sa structure n'est pas celle de la pyrite mais celle de la sphalérite.

Topotype

Aucun topotype officiel pour cette espèce.

Synonymie

Il existe pour ce minéral de nombreux synonymes[3] :

- chalkopyrite

- cuivre jaune

- cuivre pyriteux (René Just Haüy)

- cupropyrite (Wherry), terme commun avec la cubanite

- mine de cuivre jaune (Jean-Baptiste Romé de L'Isle)

- or des fous (terme commun avec la pyrite)[4]

- pyrite cuivreuse (Jean-Baptiste Romé de L'Isle)

- sulfure de cuivre et de fer (François Sulpice Beudant)

- towanite (Brook et Miller 1852)[5], le nom dérive du gisement topotype : Towan, Saint Agnes, Cornouailles.

Caractéristiques physico-chimiques

Critères de détermination

Par chauffage en tube fermé, elle décrépite et donne un sublimé de soufre puis à plus haute température donne un globule magnétique. Attaquée par l'acide nitrique avec un dépôt de soufre, la solution devient verte et précipite en bleu vert avec une solution basique.

Variétés et mélanges

- Chalcopyrite aurifère : la chalcopyrite aurifère semble assez répandue aux États-Unis ; en Europe, elle n'est répertoriée qu'à Colle Panestra, Molazzana, Alpi Apuane, Lucques, Toscane, Italie[6].

- Blister Copper : variété botroïdale connue aux États-Unis et surtout en Cornouailles : Cook's Kitchen Mine, Carn Brea and Tincroft United Mine, Carn Brea area, Camborne - Redruth - St Day District[7].

- Chalcopyrite stannifère : variété stannifère de chalcopyrite rencontrée à Toyoha, Sapporo, île d'Hokkaido, Japon[8].

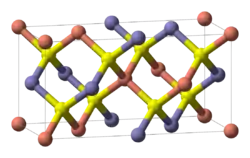

Cristallochimie

- Elle forme une série avec l'eskebornite.

- Elle sert de chef de file à un groupe de minéraux isostructuraux qui portent son nom.

- Groupe de la chalcopyrite

- Chalcopyrite CuFeS2 I 42d 4 2m

- Eskebornite CuFeSe2 I 42d 4 2m

- Gallite CuGaS2 I 42d 4 2m

- Roquésite CuInS2 I 42d 4 2m

- Lénaïte AgFeS2 P 42mc 4mm

- Laforêtite AgInS2 I 42d 4 2m

Cristallographie

- La chalcopyrite cristallise dans le système cristallin tétragonal, à groupe d'espace .

- Des études de diffraction neutronique ont montré que Fe et Cu sont présents sous les formes Fe3+ (d5) et Cu+ (d10).

- Paramètres de la maille conventionnelle : a = 5.28, c = 10.41, Z = 4 ; V = 290.21 Densité calculée = 4,20

- Les macles sont par pénétration, lois (100), (110) et (111).

Propriétés physiques

- Conducteur de l’électricité.

- Couleur : jaune laiton, irisé. Normalement jaune laiton chaud, plus jaune que la pyrite, la chalcopyrite s'irise souvent en teintes rouges, bleues, mauves ou vertes ; ceci créé des confusions possibles avec la bornite.

Propriétés chimiques

Elle est d'une altération facile aux affleurements, donnant souvent de la covellite, puis des minéraux oxydés verts ou bleus : malachite, plus rarement azurite, des arséniates, des phosphates, des vanadates, des chlorures, des sulfates... Cette altération donne naissance également à des sulfates solubles (chalcantite).

Gîtes et gisements

Gîtologie et minéraux associés

C'est un minéral d'origine hydrothermale, extrêmement commun, qui fait partie des quatre sulfures les plus abondants (pyrite, chalcopyrite, sphalérite, galène) et dont les occurrences sont exploitées comme sources de minerai de cuivre (bornite et cubanite sont d'autres sources importantes).

Elle est évidemment associée aux minéraux du cuivre. Les sulfates ; bornite, chalcocite, covellite, digénite ; les carbonates, malachite et azurite ; les oxydes comme la cuprite. Elle n’est que très rarement associée au cuivre natif, ainsi qu'à l'étain natif.

On le retrouve par exemple en grandes quantités en Allemagne et au Canada. Elle peut être aussi souvent oxydée. Ce minéral est présent dans les météorites.

Gisements remarquables

En France

- Montredon-Labessonie, Réalmont, Tarn[9]

- Mine de la Gardette, Bourg d'Oisans, Isère[10]

- Mine de Montbelleux, Luitré, Ille-et-Vilaine[11]

Dans le monde

- Mines de Huaron, San Jose de Huayllay District, Cerro de Pasco, Daniel Alcides Carrión Province, Région de Pasco, Pérou[12]

Exploitation des gisements

- Principal minerai du cuivre.

Galerie

Chalcopyrite avec Sphalérite et Fluorite - Huaron Pérou (11,5 × 11 cm)

Chalcopyrite avec Sphalérite et Fluorite - Huaron Pérou (11,5 × 11 cm) Chalcopyrite variété Blister Copper, Redruth CORNOUAILLES Angleterre (7 × 4,3 cm)

Chalcopyrite variété Blister Copper, Redruth CORNOUAILLES Angleterre (7 × 4,3 cm) Chalcopyrite sur Barite Schwerspatgrube Dreislar - Sauerland – Allemagne (13 × 12 cm)

Chalcopyrite sur Barite Schwerspatgrube Dreislar - Sauerland – Allemagne (13 × 12 cm) Chalcopyrite Grube Georg, Westerwald, Allemagne

Chalcopyrite Grube Georg, Westerwald, Allemagne Chalcopyrite sur quartz - Mine de Mont-Roc, Tarn France (5 × 3 cm; XX1.2cm)

Chalcopyrite sur quartz - Mine de Mont-Roc, Tarn France (5 × 3 cm; XX1.2cm)

Notes et références

- La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.

- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

- « Index alphabétique de nomenclature minéralogique » BRGM

- François Pernot, L'or, Ed. Artemis, p.22.

- An elementary introduction to mineralogy, William Phillips, Henry James Brooke, William Hallows Miller, 1852

- Biagioni, C. (2009). Minerali della Provincia di Lucca. Associazione Micro-Mineralogica Italiana, Crémone, 352 pp.

- Dines, H.G. (1956): The metalliferous mining region of south-west England. HMSO Publications (Londres), vol. 1, pp. 312-313.

- Encyclopedia of Minerals, 2e édition 842

- Werner, A.B.T., Sinclair, W.D., and Amey, E.B. (1998): International Strategic Mineral Issues Summary Report - Tungsten. US Geological Survey Circular 930-O.

- Dana 7:I:222

- Werner, A.B.T., Sinclair, W.D., and Amey, E.B. (1998)

- Rocks & Mins.: 22:321-322.