Chaillevois

Chaillevois est une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.

| Chaillevois | |||||

Le village de Chaillevois. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Aisne | ||||

| Arrondissement | Laon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Picardie des Châteaux | ||||

| Maire Mandat |

Philippe Mignot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 02000 | ||||

| Code commune | 02155 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Chaillevoisien(ne)s | ||||

| Population municipale |

177 hab. (2020 |

||||

| Densité | 82 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 30′ 48″ nord, 3° 31′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 57 m Max. 169 m |

||||

| Superficie | 2,17 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Laon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Laon-1 | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Aisne

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

Géographie

Le village de Chaillevois s'intègre dans le Laonnois à une distance de 10 kilomètres au sud-ouest de Laon et de 6 kilomètres à l'est d'Anizy-le-Château.

Bâti dans un cirque de collines boisées, le choix de son emplacement et les archives attestent que, depuis au moins le XIIe siècle, la culture de la vigne était pratiquée de façon intensive sur les coteaux fort bien ensoleillés qui entourent le village[1].

Les vendangeoirs et les maisons vigneronnes, qui composent en partie le village d'aujourd'hui, restent les témoins vivants de cette activité viticole qui a perduré jusqu'au milieu du XIXe siècle[2].

Communes limitrophes

|

Montbavin | hameau de Montarcene | Royaucourt |  |

| Merlieux-et-Fouquerolles | N | Chailvet | ||

| O Chaillevois E | ||||

| S | ||||

| Chavignon | Urcel |

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Faucoucourt », sur la commune de Folembray, mise en service en 1984[9] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,8 °C et la hauteur de précipitations de 777 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Quentin », sur la commune de Fontaine-lès-Clercs, mise en service en 1933 et à 39 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[13] à 10,3 °C pour 1981-2010[14], puis à 10,8 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Chaillevois est une commune rurale[Note 6] - [16]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Laon, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 106 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[19] - [20].

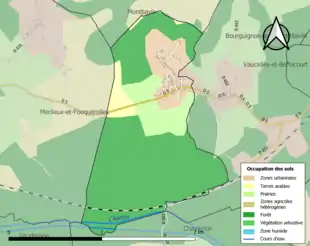

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (69,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (69,9 %), zones urbanisées (13,1 %), prairies (12,1 %), terres arables (4,9 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Histoire

L'étymologie de Chaillevois est composée d'un radical très ancien *kal, qui signifie « pierre », « rocher ». Ainsi, l'origine du village remonte aux temps les plus reculés[23].

En effet, sur la colline située au nord-ouest du village et qui porte le nom de Château-Monceau, des creuttes ou anciennes habitations souterraines existent sous la roche calcaire qui contourne le plateau (propriété privée). Ce refuge fut probablement remanié dans les temps celtiques. À l'endroit le plus étroit du plateau, côté nord, était creusé un fossé dont les terres rejetées vers l'intérieur formaient un rempart couronné d'une butte élevée d'une dizaine de mètres. Cette butte, que l'on retrouve encore aujourd'hui, mais très amoindrie, est appelée aussi tombelle de Chaillevois[24].

C'est probablement à l’époque romaine que remonte la fondation du village tel qu’on le voit actuellement, au pied des collines. Le village est traversé par deux chaussées romaines. Tout d'abord, le chemin de Laon vers Senlis suivait le tracé de la route actuelle Laon – Anizy-le-Château. Le nom du village pourrait venir de cette ancienne voie qui passait en ce lieu : callis via, chemin royal[25]. Ensuite, la route de Soissons à Ribemont entrait sur le territoire de Chaillevois par le parc du château, suivait la Grande Rue du village, passait près de l’église et de là se portait sur Royaucourt[26].

Dès le XIIe siècle et jusqu'à la Révolution, le Haut-Chaillevois appartenait au chapitre de la cathédrale de Laon. Le Bas-Chaillevois formait avec Chailvet et Royaucourt un fief du comté de Roucy[2].

L'ordre du Temple a réellement possédé des biens à Chaillevois entre les années 1149 et 1163.

Un acte en latin, daté de 1149, de l’évêque de Laon, Barthélemy de Jur, notifie à l’ordre du Temple la donation faite par Nicolas d’Espagne de tout ce qu’il possédait à Chaillevois (Calleviacum) et aussi la donation faite par Burdin de Valavergny d’une vigne sise au même endroit[27]. En 1163, une charte latine de Gautier de Mortagne, évêque de Laon, relate la vente faite à son neveu par les Templiers de leur domaine de Chaillevois consistant en terres, maison, prés, vignes et bois[28].

C'est en 1224 que fut établie la commune de Chaillevois, par une charte d'Anselme de Mauny, évêque-duc de Laon, avec le consentement du chapitre de sa cathédrale[29].

La culture de la vigne, vraisemblablement introduite en Gaule par les Romains, était autrefois très répandue dans le Laonnois. Au sud de Laon, une cinquantaine de villages, dont Chaillevois faisait partie, attiraient particulièrement les bourgeois et les chanoines de Laon. Ces propriétaires possédaient, outre les vignes, les bois et les prés, de belles demeures appelées vendangeoirs, type de construction tout à fait spécial au Laonnois. Le vignoble s'étendait en 1780 sur 20 hectares à Chaillevois[2]. En conséquence, le nom du village pourrait aussi tirer son origine de chais sur la voie[30].

Mais les paysans employés par cette bourgeoisie aisée avaient, à cette époque, pour les travaux dans les vignes et les champs la vie rude et difficile. Le cahier de doléances de la paroisse de Chaillevois, pour les états généraux de 1789, nous en brosse un tableau très émouvant. "La communauté de Chaillevois est composée d'environ deux cents personnes. La plupart des habitants n'ont aucyune propriété ;ceux qui en ont, c'est si peu de chose qu'il n'en faut point parler. La nourriture ordinaire est du pain trempé dans de l'eau salée. Pour ce qui est de la viande, on en mange le jour de Mardi Gras, le jour des Pâques et le jour de la fête du saint patron. On peut aussi manger quelquefois des fèves et des haricots lorsque le maître n'empêche pas d'en mettre dans ses vignes. Voilà comment le petit peuple est heureux sous le meilleur des rois."Ce document, qui jouit d'une notoriété importante, est cité et étudié dans de nombreuses publications[31].

À travers les siècles, le village a connu les guerres et les invasions.

La guerre de Cent Ans provoqua l'assaut du village par les Anglais en 1350[29].

En 1590, les guerres de Religion ensanglantent le Laonnois[23].

La campagne de France, en 1814, amène à nouveau les armées étrangères à Laon et aux alentours[23]. À ce propos, durant la bataille de Laon ( et ), l’Empereur Napoléon Ier avait établi son quartier général à Chavignon où il coucha pendant trois nuits. Il se trouva alors dans l'embarras pour atteindre, sans danger, le village de Chivy et déloger l’ennemi par surprise en l'attaquant sur son flanc. Mais le général Charpentier, qui avait fait ses études au collège de Laon, connaissait parfaitement la contrée. Il indiqua donc à l’Empereur un chemin détourné qui part de Chavignon, traverse les prairies de la vallée de l’Ailette, franchit le pont d’Ailes et conduit à Chaillevois. De là, en passant par les bois, il débouche directement sur le village de Chivy. L'Empereur répondit favorablement à cette proposition et c’est ainsi que le village de Chaillevois a vu passer Napoléon et ses troupes à plusieurs reprises[32].

En 1870, les Prussiens occupent la région[23].

Et voici 1914, l'invasion à nouveau. Le village sera occupé pendant quatre années par les Allemands, de à . Les habitants, avant d'être évacués en , auront subi pillages, brimades et réquisitions[33]. À leur retour début 1919, ils ont retrouvé le village saccagé et vidé de tout ce qui pouvait être emporté. Situé à proximité du Chemin des Dames, le village a subi des bombardements qui ont occasionné des dégâts importants sur les maisons et l'église. Par un arrêté du , le ministre de la Guerre a cité la commune de Chaillevois, en même temps que dix-huit communes du canton d'Anizy-le-Château, à l'ordre de l'armée avec cette belle citation : "Situées en 1917 à proximité de la ligne de bataille, ont été complètement détruites par de violents bombardements. Ont fait preuve au cours de l’occupation allemande de la plus belle énergie morale, en dépit des misères et vexations qu’elles ont eu à supporter." Puis, le , la Croix de guerre fut remise aux communes du canton par le maréchal Fayolle, accompagné par M. Paul Doumer, ministre des Finances, au cours d’une cérémonie qui avait pour cadre les ruines d’Anizy-le-Château[34].

Les travaux, entrepris de 1921 à 1932 avec l'aide d'une coopérative de reconstruction et l'énergie des habitants, ont permis de sauvegarder le cachet du village[35].

Et encore l'occupation allemande en 1939-1945. Avec l'exode et les privations, c'est une page douloureuse que les habitants ont une nouvelle fois vécue[23]. Le château, restauré dans les années 1920, a disparu en . Les Allemands, qui l'utilisaient comme dépôt de denrées alimentaires, l'ont incendié avant leur départ[36].

Politique et administration

Démographie

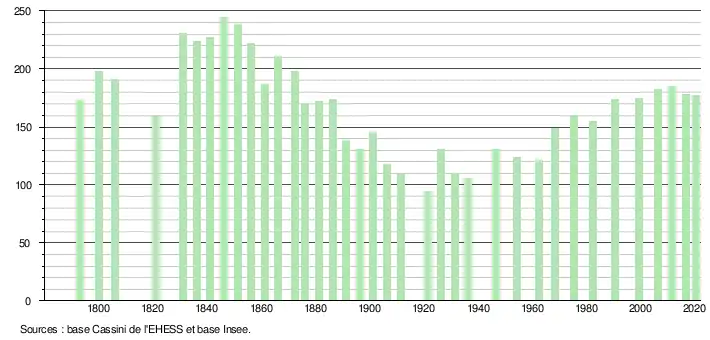

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[41].

En 2020, la commune comptait 177 habitants[Note 8], en diminution de 1,12 % par rapport à 2014 (Aisne : −1,93 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Le calvaire

Il est érigé au carrefour de la Grande Rue et de la rue du Poncelet. L'origine de cette installation n'est pas bien connue.

Une certitude, tout de même, un document de 1776 nous précise déjà son existence : « une belle maison sise lieudit la place du Calvaire, servant de vendangeoir »[44].

Ce devait être un lieu de recueillement sur la route qui mène à l'église et au cimetière. Il représente La Descente de Croix.

Au fil du temps, il a été plusieurs fois reconstruit, notamment en 1880. Il fut démoli en 1917, puis reconstruit à nouveau en 1920. En 1960, il a été endommagé par un tilleul planté à proximité[45].

Le monument aux morts

Après la Seconde Guerre mondiale, un comité d’érection pour un monument aux morts fut constitué à Chaillevois. Il a été construit à la mémoire des morts des deux guerres, la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde (1939-1945).

L'inauguration du monument a eu lieu le sous la présidence de M. Leroux, directeur de l'office du combattant et du prisonnier. Situé au milieu de la Grande Rue du village, il est toujours entretenu avec soin par les municipalités. Il est le lieu de rassemblement des habitants, plusieurs fois dans l'année, pour les cérémonies officielles[46].

Les vendangeoirs

En partant de la petite place dénommée le Cariveau et en descendant la rue de l'Église, la Grande Rue et la rue d'Anizy, on peut toujours admirer une douzaine de vendangeoirs.

Ces constructions se caractérisent par un rez-de-chaussée surélevé qui constitue la place d'habitation.

Au-dessous se trouve le cellier où jadis étaient entreposés le pressoir et tout le matériel utilisé pour la vendange.

Et plus bas encore sont construites les caves qui étaient utilisées autrefois pour la conservation du vin dans les tonneaux.

Les toitures sont couvertes en ardoise ou en tuile et les murs sont en moellon.

Les vendangeoirs sont séparés de la rue par une cour où dans le temps passé on pouvait apercevoir une maison vigneronne, des bâtiments et un puits.

Une porte cochère permet l'accès à ces demeures mais, à Chaillevois, il n'en subsiste que deux. La plupart des autres portails ont été démolis avant 1914.

Par derrière ces habitations, un grand terrain est occupé par un jardin, une pelouse, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement. Naguère, un clos de vignes occupait cet endroit avec un jardin légumier. Toutes ces propriétés sont entourées de murs en pierre.

Au fil du temps, les vendangeoirs ont subi des dommages importants. Mais les propriétaires les restaurent avec goût et patience, malgré l'importance des moyens financiers[2].

Les promenades à pied

L'ancien canton d’Anizy-Le-Château est très réputé pour les balades à pied. Le village de Chaillevois est balisé, à ce titre, dans de nombreux circuits. Il est sillonné sur son territoire par un grand nombre de chemins et de sentes qui permettent aux randonneurs pédestres et promeneurs de découvrir, en toutes saisons, des points de vue et des paysages remarquables[47].

Vue côté nord.

Vue côté nord. Vue côté sud.

Vue côté sud. Vue côté est.

Vue côté est. Vue côté ouest.

Vue côté ouest.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Baptiste Tholmé, né à Rocroi (Ardennes) en 1753. Il est nommé chef de l'état-major de l'armée de Moselle. Officier de la Légion d’honneur, Tholmé se retire à Chaillevois et y meurt le , à l'âge de 52 ans[48].

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage publié en décembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Maxime de Sars - Le Laonnois Féodal - 1924-1934

- Maxime de Sars - Les vendangeoirs du Laonnois - 1934-1935

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Faucoucourt - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Chaillevois et Folembray », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Faucoucourt - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Chaillevois et Fontaine-lès-Clercs », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Quentin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le )

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le )

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le )

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Histoire de Laon et du Laonnois sous la direction de Michel Bur 1987

- Antiquités et monuments du département de l'Aisne par Edouard Fleury 1877-1882

- Maximilien Melleville – Dictionnaire historique du département de l’Aisne - 1865

- Itinéraires gallo-romains dans le département de l'Aisne par Amédée Piette 1856-1862

- Annie Dufour-Malbezin Actes des évêques de Laon des origines à 1151 - 2001

- Archives départementales de l’Aisne - G 171

- Le canton d'Anizy-le-Château par Eugène Cuvillier de Wissignicourt 1846

- Suzanne Martinet – Montloon - 1972

- La Révolution Vue de l'Aisne en 200 documents - archives départementales de l'Aisne 1990

- Edouard Fleury Le département de l’Aisne en 1814 - 1858

- Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne tome XLVII (2002)

- Maxime de Sars - Urcel et son église – 1935

- Maxime de Sars - L'œuvre des coopératives de reconstruction du département de l'Aisne - 1937

- La dépêche de l'Aisne septembre 1944.

- Annuaire officiel administratif et statistique du département de l’Aisne

- « Liste des maires de l'Aisne » [xls], Préfecture de l'Aisne, (consulté le )

- « Philippe Mignot devient maire à Chaillevois », L'Union, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Archives départementales de l’Aisne – C 894

- Les calvaires de l'Aisne - les Anciens exploitants de l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne - 2007

- La dépêche de l'Aisne - 1946

- Balades à pied – le Laonnois – guide Chamina - 2008

- Archives départementales de l'Aisne - Fonds Amédée Piette