Château des Hauts de La Chapelle-Saint-Mesmin

Le château des Hauts est un château français situé à La Chapelle-Saint-Mesmin dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.

| Château des Hauts de La Chapelle-Saint-Mesmin | ||||

Façade sud du Château des Hauts (2011) | ||||

| Nom local | Le Château des évêques | |||

|---|---|---|---|---|

| Début construction | XVe siècle | |||

| Propriétaire actuel | Pentalog | |||

| Destination actuelle | Siège social Pentalog | |||

| Protection | non | |||

| Coordonnées | 47° 53′ 12″ nord, 1° 50′ 25″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Ancienne province de France | Orléanais | |||

| Région | Centre-Val de Loire | |||

| Département | Loiret | |||

| Commune | La Chapelle-Saint-Mesmin | |||

| Géolocalisation sur la carte : Loiret

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

| Site web | www.pentalog.fr | |||

Géographie

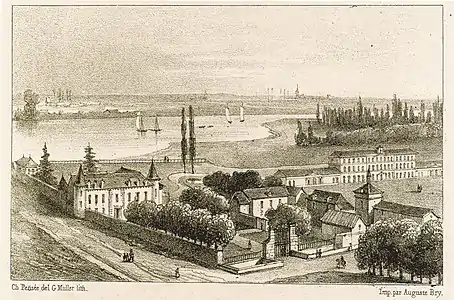

Le château des Hauts se situe sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire, dans la région naturelle du Val de Loire, à l'Ouest d'Orléans.

L'édifice s'élève à environ 140 mètres de la rive nord de la Loire, à l'angle de rue des Hauts et de la rue du Château, à 400 mètres de la route départementale 2152 (ancienne route nationale 152).

Histoire

Simple manoir au XVe siècle[2], le château aurait été restauré sur ordre du roi de France Charles VII et selon la tradition plusieurs rois y auraient séjourné : Henri II, Charles IX. Ce dernier l'aurait fait restaurer pour sa maîtresse Marie Touchet. À la mort de celle-ci en 1638, sa fille Henriette de Balzac d'Entragues marquise de Verneuil et maîtresse d'Henri IV, aurait hérité du château.

Au XVIIIe siècle, le château devient le lieu de rencontre de l'aristocratie orléanaise et les jardins sont dessinés, dit-on, par André Le Nôtre.

En 1735, à l'occasion de la vente du château, sa description correspond à peu de chose près à celle de l'annonce de mise en vente de l'année 1844 (voir note 5), dans laquelle il est précisé en sus que, de part et d'autre de l'allée des tilleuls, on compte « quatre arpents et demi de vignes et de bois-garenne ensuite »[3].

À partir de 1767, Étienne Fleureau de Guillonville, qui vit habituellement à Orléans, s’installe au château à la belle saison. S'y retrouve une société brillante d'intellectuels, d'artistes et de beaux esprits, comme le poète, dessinateur et graveur Charles-Michel Campion, le dessinateur Aignan-Thomas Desfriches, l’éditeur Martin Couret de Villeneuve, l’écrivain Laurent Pierre Bérenger. On y joue de la musique et des fêtes se tiennent dans le jardin à la française: tout l’art de vivre au siècle des Lumières y fleurit[2].

En 1785, un acte le qualifie de « Maison des Vignes » et le représente comme étant « en la censive et mouvance de la seigneurie de La Chapelle Saint-Mesmin, membre dépendant de l'abbaye de Saint-Mesmin »[3].

Après son installation en 1801, la tragédienne Mademoiselle Raucourt le garnit de meubles raffinés, l’ornant de sculptures et de tableaux. Vers 1810, le parc est vaste de douze hectares et contient de nombreuses plantes rares et exotiques que l'actrice élève dans une remarquable serre chaude et une orangerie qu'elle fait installer pour l'occasion. Certaines de ces plantes provenant d’échanges entre Mademoiselle Raucourt et le jardin du château de Malmaison de son amie l'impératrice Joséphine de Beauharnais[note 1]. Elle consacre beaucoup de temps à son jardin en s'occupant elle-même de ses plantations : semis, boutures et greffes[4]. Sa collection de roses était remarquable. Le catalogue des fleurs et plantes édité après sa mort en 1815, comporte pas moins de 463 lots[note 2]. En 1816, la ville d'Orléans se rend adjudicataire des serres, des plantes rares et de la collection de roses du château pour aller enrichir les collections du Jardin des plantes d'Orléans[5].

En 1844, Jean-Jacques Fayet, évêque d'Orléans, décide de faire l'acquisition du domaine afin d'y édifier le petit séminaire, et de faire du château sa résidence épiscopale[6]. Celui-ci sera désormais connu sous le nom de « Château des Évêques »[7].

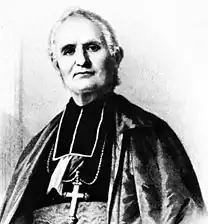

Après le décès de Mgr Fayet, Mgr Félix Dupanloup[8] s'y installe en 1850[9].

Pendant la guerre franco-allemande de 1870, le château est occupé par des officiers de l'armée allemande[3].

À la chute du Second Empire, Mgr Félix Dupanloup y réunit les héritiers du trône de France afin de tenter de rétablir la monarchie[10].

À la suite du vote de la loi de séparation des Églises et de l'État à la fin de 1905, le château, qui dépendait alors du petit séminaire, reste inoccupé jusqu'en 1910, date à laquelle sa gestion est confiée au Ministère de la Guerre[11].

En 1911, l’allée des Tilleuls, propriété de l’ancien petit séminaire, menant de la route d'Orléans vers le château, est attribuée à la commune et fait l’objet d’un classement dans le domaine communal[12].

À partir du 1er décembre 1915, le château sert d'annexe à l'hôpital complémentaire situé dans l'ancien petit séminaire, pour les malades atteints de la dysenterie, avec une capacité de 60 places. Le 1er mai 1916, le château devient station sanitaire pour militaires tuberculeux avec une capacité de 45 lits[13]. Évacuée le , la station sanitaire militaire du château est fermée le 8 février 1919. Peu après, le château devient station sanitaire mixte provisoire. Le 30 avril 1922, est prononcée la fermeture de la partie réservée aux hommes de la station sanitaire. N'y subsistent désormais que les femmes atteintes de tuberculose accompagnées de leurs enfants.

_dans_les_ann%C3%A9es_1920.jpg.webp)

Le 4 février 1922, les locaux sont attribués au Conseil général et la commission des hospices d’Orléans en assure l’administration et la gestion moyennant un loyer annuel de un Franc français.

Entre 1923 à 1925, sous la direction de l’architecte départemental, de gros travaux sont réalisés : démolition de 16 bâtiments, dont l’ancienne ferme du château, le pigeonnier ainsi que les préaux nord et réaménagement du parc.

En 1926, le château devient officiellement Sanatorium entièrement dévolu aux femmes. Afin de faire face à l'éducation des enfants accompagnant les mères malades, une classe mixte pour 66 enfants est créée en 1936. Pour réduire les coûts d'exploitation, le 24 avril 1936, la commission de surveillance décide d'aménager un jardin potager en procédant à l’achat d’un terrain adjacent d’une superficie de 3 585 m2 pour un prix de 8 500 francs. Un jardinier en chef est également recruté. En 1938, 45 agents composent le personnel de l'établissement. Le 1er septembre 1939, le sanatorium est réquisitionné par les autorités militaires et est classé comme hôpital auxiliaire. Une partie du personnel est mobilisée, l'autre est licenciée. Les malades doivent être évacués de l'établissement en l'espace de trois jours.

Début 1940, le sanatorium est réservé aux soldats nord-africains atteints de tuberculose. Après la débâcle, les autorités allemandes y installent un lazaret. En 1942, elles réquisitionnent l’ensemble des bâtiments du sanatorium. En septembre 1944, l’établissement redevient un hôpital militaire français jusqu’en février 1946.

D’importants travaux de réfection sont réalisés de 1947 à 1950, en vue de la réinstallation d’un sanatorium. En réalité, cette réinstallation ne s'effectue pas puisque le 1er juillet 1951, les locaux de l'ancien petit séminaire voisin sont dévolus à l’armée américaine pour devenir un hôpital militaire jusqu’en 1967[14].

Pendant de nombreuses années, le château reste inoccupé. Toutefois, le conseil général du Loiret le mettra à la disposition des sous-préfets d'Orléans en maintenant la présence d'un gardien qui résidera dans la loge du château jusqu'à sa cession[15].

En 2013, le château des Hauts est racheté par la société de services en ingénierie informatique orléanaise Pentalog, qui procède à sa rénovation pour en faire son siège social.

Liste des propriétaires successifs

Parmi les propriétaires connus du château, on peut citer[2] :

- 1593 : Jean Vêtus, seigneur de Villefallier et de La Chapelle ;

- 1629 : Jean Cahouet, seigneur de Senneville et de La Chapelle ;

- 1705 : François Genty, écuyer seigneur du Bois de Theuilli et de La Chapelle ;

- 1725 : Jean Toutin de Bondaroy, écuyer seigneur de Bondaroy ;

- 1735 : Jacques-Étienne Groteste de Tigny[note 3] ;

- 1766 ou 1767 : Marin Groteste de Tigny et Claude Jacques Groteste de Tigny, trésoriers de France ;

- 1767 : Étienne Fleureau de Guillonville, seigneur de la Grille, la Noue, Gouffault, contrôleur des bois du duché d’Orléans et époux de Félicité Lion du Sablon ;

- 1783 : Laurent-René Ferrand, ancien fermier général du Roi ;

- 1785 : Charles-Léon de Tailleris, marquis de Perrigny, lieutenant du Roi ;

- 1790 : Élisabeth Tranquille de Brucourt, veuve de Louis Jumelin-Ducatel ;

- 1797 : Jeanne Marie Sophie Charrette de La Collinière, veuve de Victor Amédée Pittera-Marinis ;

- 1801 : Marie Henriette Simonot-Ponty ;

- 1816 : Étienne Jean Désiré Chemin de Beuvry, lieutenant-colonel de la garde à cheval à Paris ;

- 1844 : l'école ecclésiastique secondaire d'Orléans ;

- 1906 : Ministère de la Guerre ;

- 1922 : Conseil départemental du Loiret ;

- 2013 : société Pentalog.

Résidents célèbres

Parmi les personnalités ayant résidé au château, on peut notamment citer[3] :

- ?-? : Louis-Sextius Jarente de La Bruyère (1706 - 1788), évêque d'Orléans ;

- ?-? : Charles-Michel Campion (1734 - 1784), directeur des Fermes du Roi à Orléans, poète et dessinateur ;

- ?-? : Jean-François-Claude Perrin de Cypierre (1727 - 1790), intendant de la généralité d'Orléans ;

- ?-? : Laurent Pierre Bérenger (1749-1822), écrivain, professeur de rhétorique au collège d'Orléans ;

- 1801-1815 : Françoise-Marie-Antoinette Saucerotte (1756-1815), dite mademoiselle Raucourt, actrice française, disposait d'un bail à vie de la part de Mademoiselle Simonot-Ponty ;

- 1844-1849 : Jean-Jacques Fayet (1786-1849), évêque d'Orléans ;

- 1846 : Jean-Baptiste-Henri Lacordaire (1802-1861), en religion le père Henri-Dominique Lacordaire, (1802-1861), religieux, prédicateur, journaliste et homme politique français, membre de l'Académie française, considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs du catholicisme libéral, fit un séjour au Château des Hauts, à l'invitation de Mgr Fayet[16].

- 1850-1878 : Félix Dupanloup (1802-1878), évêque d'Orléans.

- Résidents célèbres

Catherine Henriette de Balzac d'Entragues.

Catherine Henriette de Balzac d'Entragues. Louis-Sextius Jarente de La Bruyère.

Louis-Sextius Jarente de La Bruyère. Françoise-Marie-Antoinette Saucerotte.

Françoise-Marie-Antoinette Saucerotte. Jean-Jacques Fayet.

Jean-Jacques Fayet. Lacordaire, vers 1855.

Lacordaire, vers 1855. Félix Dupanloup.

Félix Dupanloup.

Description

L'édifice[2], situé dans un parc boisé d’un hectare, comprend un bâtiment flanqué de deux tours cylindriques à poivrière datant du XVe siècle, ouvrant sur une grande cour au Nord. Le corps de bâtiment comporte sept travées, avec un étage carré et six lucarnes en croupes sur le versant du toit à longs pans. Sur la façade Sud, donnant sur la Loire, les deux autres tourelles sont de forme carrée, dont l’une est évidée en voûte au rez-de-chaussée. Cette façade est agrémentée d'un jardin et d'une terrasse en surplomb du fleuve.

L'allée des Tilleuls, longue de deux cents mètres, aujourd'hui voie communale, constituait jusqu'au début du XXe siècle, une allée privée menant au château.

Le château est une propriété privée qui ne se visite pas.

Notes et références

Notes

- Joséphine de Beauharnais était passionnée de botanique.

- Dont notamment un baobab et un frangipanier.

- Décédé en 1766, il est inhumé dans l'église Saint-Mesmin selon Catherine Thion.

Références

- Google Maps

- Thion 2007, p. 65 et suivantes

- Huet 1913, p. ?

- « La route de la rose du Loiret », sur https://www.routedelarose.fr, Tourisme Loiret (consulté le )

- Yvan de Verneuil, Le Loiret - Châteaux, manoirs et logis, Orléans, Patrimoines & Médias, , 399 p. (ISBN 978-2-916757-38-4)

- Alors que Mademoiselle Raucourt, célèbre actrice, avait précédemment habité le château, on lui demanda : « Vraiment, Monseigneur, vous allez bâtir un séminaire dans ce parc et habiter vous-même le château qui ont été souillés par la présence de la comédienne ? » - « Oh, rassurez-vous », dit l’évêque, « on a changé les draps !… » (Émile Huet, Histoire du Petit Séminaire de La Chapelle Saint-Mesmin, Orléans, Paul Pigelet & Fils, , 450 p.)

- Texte intégral de l'annonce de mise en vente du château en juin 1843 par Me Bigot, notaire à Orléans (mise à prix: 115 000 Francs): « On arrive à cette propriété par une longue avenue bordée de très beaux tilleuls, donnant sur la grande route d’Orléans à Blois et aboutissant à une grille en fer avec sauts-de-loup. Cette grille donne entrée à une superbe cour d’honneur, bordée également de beaux tilleuls et d’arbres de Judée. Ce château, élevé sur caves, de deux étages, dont le second est en mansardes, couvert en ardoises, fut bâti sous Charles IX pour Marie Touchet : il est flanqué de quatre tourelles, dont deux rondes sur la cour d’honneur, et deux carrées sur le parc. Il se compose de : Au rez-de-chaussée. Un corridor ou vestibule régnant dans toute la longueur du bâtiment : une salle à manger d’été, ayant deux entrées, l’une par la cour d’honneur et le vestibule, l’autre par le parc. - À gauche de ladite salle à manger, cage du principal escalier ; office où se trouve l’entrée des caves ; cuisine et garde manger, avec pompe, lavoir, grande chaudière, ladite cuisine ayant son entrée sur la cour d’honneur. Dans la cour d’honneur, près de ladite cuisine, sortie sur une rue de la Commune. - À droite de la susdite salle à manger, petit appartement composé d’une antichambre ouvrant par le vestibule sur la cour d’honneur, d’une chambre à coucher avec alcôve et deux cabinets de toilette, d’un boudoir ouvrant sur le parc. - À droite dudit appartement, salle de bain avec baignoire en marbre blanc d’un seul bloc, entrée sur le vestibule et sur le parc, réservoir de la salle de bain avec fourneau, chaudière, etc. - Lieux d’aisances à l’anglaise. Cage d’un petit escalier dérobé. Au premier. À droite de la cage de l’escalier principal, corridor où s’ouvrent deux chambres à coucher séparées, ayant chacune un cabinet de toilette et un autre grand cabinet pouvant contenir un lit. - Au bout du corridor, lieux à l’anglaise. - À gauche de la cage de l’escalier, grande salle à manger ayant deux croisées, l’une sur la cour, l’autre sur le parc ; grand salon avec quatre croisées, deux sur la cour et deux sur le parc, quatre belles glaces. - Une chambre à coucher avec un cabinet de toilette et une antichambre ouvrant sur le petit escalier. - Cabinet de travail avec deux grands corps de bibliothèque en acajou, ouvrant également sur le petit escalier. - Boudoir peint à fresque. Au deuxième étage. Corridor régnant dans toute la longueur du bâtiment. À droite du grand escalier, quatre chambres de domestiques et un cabinet. - Lieux d’aisance. À gauche dudit escalier et à gauche du corridor, cinq chambres à coucher, dont une avec deux cabinets et une autre avec un seul cabinet. - Autre chambre sans cheminée. Toutes ayant vue sur le parc. - À droite dudit corridor, cinq cabinets ayant vue sur la cour. Parc ayant une sortie sur une rue de la commune et deux autres donnant à l’autre extrémité sur un bois de peupliers ; superficie du parc 12 hectares environ; verger, potager, jardin anglais, quinconces, charmille, terrasse sur la Loire, égale pour la longueur à celle des Tuileries sur la Seine, salle de billard sur cette terrasse, espaliers, serre chaude, orangerie, superbe melonnière, cinq bassins dont un en marbre avec une très belle statue de Cléopâtre en marbre blanc et apportée d’Italie. Communs. - Logement de jardinier, deux écuries pouvant contenir sept chevaux, deux remises, une étable pour trois vaches, grand pressoir avec tous ses accessoires, menuiserie, forge, grange, laiterie, fruitier, buanderie avec chaudière pour lessive, four, etc., vaste grenier à fourrage et à grains. - Toits à porcs en pierre et couverts en zinc, cabanes à lapin, poulailler. - Manège fournissant de l’eau par des tuyaux de conduite en plomb aux cinq bassins, à la laiterie, au pressoir, à la buanderie, à la cuisine du château et à la salle de bain. - Au-dessus du manège, beau Colombier. - Lesdits communs ouvrent sur une vaste basse-cour, située à droite de la cour d’honneur, près de la grille. Le chemin de fer qui doit être en activité au mois de mai, donnera les moyens de se rendre de Paris à cette belle propriété en moins de quatre heures. La propriété est entièrement entourée de murs. L’acquéreur aura la faculté de garder sur estimation, tout le mobilier du château. »

- Lire la description d'une journée de travail de Mgr Dupanloup dans sa résidence du château des Hauts par Henri Lavedan, Avant l'oubli : Volume 1 : Un enfant rêveur, Paris, Librairie Plon, , 290 p., p. 113-120.

- Extrait de l'ouvrage « Vie de Monseigneur Dupanloup » par l'Abbé Lagrange, 1883. Cette maison de campagne, que Mgr Fayet avait eu la bonne fortune d'acquérir pour le diocèse, et qui, après bien des destinées diverses, passait aux mains d'un évêque, a son histoire: résidence royale d'abord, et rendez-vous de chasse, au temps de Henri II, après avoir appartenu au commencement de ce siècle à la célèbre comédienne, Mlle Raucourt, elle avait été cédée, vicissitude étrange, au prédécesseur immédiat de Mgr Dupanloup, qui en avait fait sa résidence d'été, et y avait bâti un petit séminaire. L'habitation est un vieil et élégant petit castel, orné aux angles de la façade extérieure de tourelles aiguës, et du côté qui regarde la Loire, de deux pavillons en retour: une pelouse avec des bosquets à droite et à gauche, s'étend jusqu'à une terrasse parallèle au fleuve, d'où la vue se repose sur un horizon tranquille et doux, que coupe obliquement le cours verdoyant du Loiret, et auquel il ne manque que quelques sommets à l'extrémité pour relever le regard. Cette terrasse longe aussi un vaste jardin, traversé au milieu par une belle allée de marronniers, qui va du château à la simple palissade par laquelle seulement est séparée la partie réservée à l'évêque de l'espace affecté au Petit Séminaire: cette maison s'élève à quelque distance, dominant les grands arbres sous lesquels s'ébattent les enfants, avec des cris joyeux qui arrivent jusqu'au château, égayés encore dans leurs jeux par cette Loire brillante qu'ils aperçoivent à travers le feuillage. Au-delà, c'est le parc ; immense, accidenté, pittoresque, avec des arbres superbes et des fourrés ombreux, et des allées sinueuses, qui montent, redescendent, s'entrecroisent capricieusement; orné de pelouses, embelli de kiosques, offrant des vues charmantes, des petits bois, des vallons suisses, des recoins gracieux ou sauvages, des aspects de forêt où l'on se croirait éloigné du monde entier; lieu admirablement favorable à la pensée, à la méditation, à la prière, aux inspirations de l'esprit et aux élans de l'âme. Il fut une grâce de Dieu dans sa vie, par les facilités qu'il offrait pour le travail et le repos. Il y éprouva, la première fois qu'il vint l'habiter, « une douceur inattendue, dont l'impression, écrivait-il vingt ans après, dure encore. « C'était la première fois, ajoute-t-il, que j'étais chez moi à la campagne, comme chez moi. »

- Bulletin no 7 du Groupe d'histoire locale chapellois, annuel (1990).

- Le 45e régiment d'artillerie stationne dans le petit séminaire voisin jusqu'en 1914.

- Délibération du conseil municipal du 30 avril 1911 (archives municipales).

- Jean-François Montes, L'autre front de la grande guerre : L'accueil des soldats tuberculeux dans le Loiret, Orléans, Conseil général du Loiret (AD45), , 25 p. (lire en ligne), p. 19.

- Extraits de la conférence présentée le 25 septembre 2016 à l'Espace Béraire par Jean-François Montes, historien et ancien archiviste, et intitulée "De la station sanitaire au sanatorium: les trois vies du château et du petit séminaire de La Chapelle Saint-Mesmin (1915-1940)".

- Collectif, Bulletins annuels du Groupe d'Histoire Locale, La Chapelle Saint-Mesmin, GHL, depuis 1984 (ISSN 0981-0706)

- Fête de la cinquantaine et douzième réunion triennale des anciens présidées par S. G. Mgr: l'évêque d'Orléans le 26 juillet 1896 : petit séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin consultable sur le site BNF Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54898296/f1.item

Voir aussi

Bibliographie

- Catherine Thion, La Chapelle-Saint-Mesmin, des siècles d'histoire, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin, , 91 p. (ISBN 978-2-9529017-0-3).

- Yvan de Verneuil, Le Loiret - Châteaux, manoirs et logis, Orléans, Patrimoines & Médias, , 399 p. (ISBN 978-2-916757-38-4).

- Jean-François Montes, L'autre front de la grande guerre : L'accueil des soldats tuberculeux dans le Loiret, Orléans, Conseil général du Loiret (AD45), , 25 p. (lire en ligne).

- Jean-François Montes, La Chapelle Saint-Mesmin et la tuberculose : L’évolution du château des évêques et du petit séminaire de 1914 à 1940, Conférence du 25-09-2016 à La Chapelle Saint-Mesmin, AAMSSA, 29 p.

- Abbé Eugène Jarossay, Histoire de l'Abbaye de Micy-Saint-Mesmin Lez-Orléans (502-1790), son influence religieuse et sociale : d'après les archives et les documents originaux, pièces justificatives et gravures, avec une lettre de Mgr Touchet, Orléans, M. Marron, , 543 p. (lire en ligne). Réédité en 2010 par Kessinger Publishing (ISBN 978-1167713569). Disponible sur le site de University of Toronto Libraries : lire en ligne.

- Émile Huet, Histoire du Petit Séminaire de La Chapelle Saint-Mesmin, Orléans, Paul Pigelet & Fils, , 450 p., réédité en 2010 par Kessinger Publishing (ISBN 1166792625 et 978-1166792626). Article connexe: Emile Charles Huet.

- Collectif, Petit Séminaire de La Chapelle Saint-Mesmin : le site, l'histoire, l'œuvre, Orléans, Herluison, 32 p.

- Collectif, Bulletins annuels du Groupe d'Histoire Locale, La Chapelle Saint-Mesmin, GHL, depuis 1984 (ISSN 0981-0706).

- Abbé Lagrange, Vie de Monseigneur Dupanloup : Evêque d'Orléans, Membre de l'Académie Française, t. 1, 2 et 3, Paris, Librairie Poussielgue Frères, , 1548 p. (lire en ligne).

- Henri Lavedan, Avant l'oubli : Volume 1 : Un enfant rêveur, Paris, Librairie Plon, , 290 p., p. 113-120

Articles connexes

- Liste des châteaux de la Loire

- Liste des châteaux du Loiret

- Tourisme dans le Loiret

- La Chapelle-Saint-Mesmin

- Petit-Château (La Chapelle-Saint-Mesmin)

- Petit séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin

- Château de la Source du Rollin

- Château de l'Ardoise de La Chapelle-Saint-Mesmin

- Château des Tourelles (La Chapelle-Saint-Mesmin)