Bruch (Lot-et-Garonne)

Bruch [bʁyʃ] est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).

| Bruch | |||||

_-_Mairie_-1.JPG.webp) La mairie | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Lot-et-Garonne | ||||

| Arrondissement | Nérac | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Albret Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Alain Lorenzelli 2020-2026 |

||||

| Code postal | 47130 | ||||

| Code commune | 47041 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bruchois | ||||

| Population municipale |

729 hab. (2020 |

||||

| Densité | 46 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 12′ 22″ nord, 0° 24′ 45″ est | ||||

| Altitude | Min. 35 m Max. 159 m |

||||

| Superficie | 15,89 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Agen (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lavardac | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

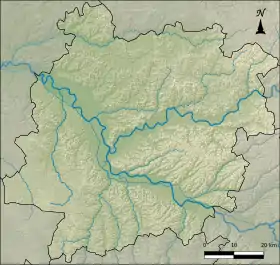

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Lot-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.bruch.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

Commune de l'aire urbaine d'Agen, membre de la communauté de communes du Val d'Albret, située sur l'Auvignon et son affluent le Gaule.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Espiens, Feugarolles, Montesquieu et Saint-Laurent.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1971 à 2001 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[8]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,8 | 2,3 | 4,1 | 6 | 10,1 | 13 | 15 | 14,9 | 11,8 | 9,1 | 5 | 2,7 | 8 |

| Température moyenne (°C) | 5,6 | 6,9 | 9,7 | 11,6 | 16 | 19 | 21,6 | 21,4 | 18,2 | 14,5 | 9,1 | 6,3 | 13,4 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,4 | 11,5 | 15,2 | 17,1 | 21,9 | 25 | 28,1 | 28 | 24,6 | 19,8 | 13,2 | 9,8 | 18,7 |

| Record de froid (°C) date du record |

−16,8 16.01.1985 |

−10,2 10.02.1986 |

−6,5 10.03.1976 |

−5 04.04.1996 |

−0,4 06.05.1975 |

2,7 05.06.1976 |

6,3 02.07.1975 |

4,4 30.08.1986 |

0,4 27.09.1972 |

−4,5 31.10.1997 |

−8,5 22.11.1998 |

−12 17.12.01 |

−16,8 1985 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

20 03.01.1998 |

22,5 15.02.1998 |

27,1 25.03.1981 |

29,5 29.04.1994 |

36 30.05.01 |

36,5 25.06.1976 |

39,4 08.07.1982 |

38 10.08.1998 |

35,5 06.09.1988 |

31,8 02.10.1985 |

24 01.11.1999 |

20,4 12.12.1978 |

39,4 1982 |

| Précipitations (mm) | 59,4 | 53,6 | 53,1 | 73,3 | 72 | 66,6 | 50,7 | 59,5 | 60,5 | 69 | 75,6 | 64,8 | 758,1 |

Urbanisme

Typologie

Bruch est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [9] - [10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Agen, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 81 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[12] - [13].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,4 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (86,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (39,9 %), zones agricoles hétérogènes (36,5 %), forêts (10,9 %), prairies (3,5 %), eaux continentales[Note 6] (2,6 %), zones urbanisées (1,8 %), mines, décharges et chantiers (1,7 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,6 %), cultures permanentes (1,5 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Bruch est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[15]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[16].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau, notamment le Canal latéral à la Garonne, l'Auvignon et la Gaule. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999, 2003, 2009, 2013, 2018 et 2020[17] - [15].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[18].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[19]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (91,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [20].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2002, 2003 et 2011 et par des mouvements de terrain en 1999[15].

Toponymie

Plusieurs hypothèses ont été émises sur l’étymologie du nom « Bruch ». Certains le rapprochent du mot gaulois « brucos » qui signifie "bruyère" (c'est l'interprétation de J. Astor[21]) ; d’autres parlent d’un mot vieux français et dialectal désignant un endroit marécageux[22] ; de façon moins pertinente, d’autres encore font le lien avec le mot allemand Brücke, "pont", qui est exclu ici. Si le village porte le nom d'un fondateur (voir ci-dessous), ces explications perdent beaucoup de leur valeur.

Histoire

Les rares documents que nous possédons sont le fruit de recherches de quelques historiens passionnés et notamment d’un ancien instituteur de la commune, M. Depoutot (homme de lettres et poète qui a écrit un ouvrage sur le village en mêlant faits historiques et traditions orales).

Les origines

Les origines du villages sont floues. La tradition orale raconte qu’à une époque si lointaine qu’on en a oublié la date, un certain sieur Bruch aurait fondé le village et lui aurait laissé son nom.

L’Antiquité et le Moyen Âge

Pendant l’Antiquité romaine, l’actuelle commune de Bruch se situait dans le territoire du peuple gaulois des Nitiobroges, qui fut soumis par les Romains vers 50 av. J.-C. La voie romaine d’Aquitaine (via Aquitania), un des grands itinéraires romains, passait en contrebas du village. On peut donc supposer que l’implantation humaine dans la campagne bruchoise est assez ancienne. Les traces archéologiques les plus anciennes ayant été retrouvées sur la commune datent de la période mérovingienne (entre le Ve et le VIIe siècle). Des fouilles archéologiques effectuées dans les années 1960 ont mis au jour une nécropole mérovingienne aux abords de la commune (depuis l'été 2011, des fouilles sont organisées sur la RD 119 au lieu-dit Saint-Martin). On peut donc assurer que les premières habitations bruchoises remontent au moins aux environs du VIe siècle.

Le Moyen Âge

Les premières fortifications bruchoises : la motte castrale. On suppose qu’avant la construction des fortifications du village au XIIe siècle, dont on voit encore aujourd’hui les vestiges, le bourg avait la forme d’une motte castrale. Apparue au Xe siècle, il s’agit d’une structure composée d’une butte de terre au sommet de laquelle est construite une tour en bois et en terre. La terre provient généralement du fossé qui a été creusé autour de la butte pour isoler et élever la motte. Dans le cas de Bruch, on suppose qu’il s’agissait d’une motte fossoyée avec tour maîtresse indépendante de l’enceinte collective, corps de logis et murailles.

Le castrum de Brughs

La première trace écrite faisant mention de Brughs est un acte de reconnaissance d’hommage féodal d’Arnaud Garsie du Fossat à Raymond comte de Toulouse en 1249, pour le castrum de Bruch. Le bourg est dirigé par une famille seigneuriale dominante, les du Fossat, de qui dépendent plusieurs familles de chevaliers et de paysans. On suppose qu’aux alentours du premier tiers du XIIIe siècle, la motte castrale devenant insuffisante (défense inefficace, insalubrité, volonté d’un bâtiment plus prestigieux ?) les seigneurs bruchois ont opté pour la construction d’un castrum.

Dès le XIIIe siècle, Bruch est donc décrit comme un castrum : c’est une agglomération fortifiée qui sert de refuge en cas d‘attaque. Les remparts séparent le monde rural des paysans, des bourgeois. La défense est renforcée par de profonds fossés alimentés par l’Auvignon.

De plan orthogonal (ou à damier) : les rues étroites se croisent à angle droit en formant des petits îlots d’habitations. Le centre du castrum est occupé par la place et la halle, c’est un lieu de rencontre et d’échanges marchands. Les métiers sont rassemblés par rues (quartier des tisserands, des bouchers...). Le rez-de-chaussée est généralement réservé aux boutiques, et le haut aux habitations. On aperçoit encore dans le bourg des maisons caractéristiques du Moyen Âge : à encorbellement (le premier étage dépasse sur la rue, pour gagner de la place) et à pans de bois en torchis. Elles datent principalement du XVe et XVIe siècles.

Bruch : possession anglaise

Les documents officiels du Moyen Âge qui nous sont parvenus relatent un événement primordial dans l’histoire du castrum. Le 16 novembre 1286, Raymond Bernard du Fossat, prieur du Mas d’Agenais, agissant pour son neuve Gautier du Fossat, fait hommage du castrum de Bruch au roi d’Angleterre : duc de Guyenne et comte d’Agenais.

Bertrand de Lamothe

Aux alentours de 1300, le bourg passe sous la domination de la famille des seigneurs de Lamothe. Vers 1400, Bertrand de Lamothe, seigneur de Bruch, est attaqué et fait prisonnier par Jean de Ferreol, son cousin et seigneur de Tonneins. L’histoire raconte que Bertrand fut enfermé durant sept années dans une des basses-fosses du château, avec l’interdiction de changer de vêtements ou de couper ses cheveux. Il fut délivré par Pons VI de Castillon, à qui, par acte de reconnaissance, il légua son château. Bruch reste une possession anglaise jusqu’en 1453, date à laquelle les Anglais sont chassés de France à la suite de la « guerre de Cent Ans » (1337 – 1453).

Les Temps Modernes

Au XVIe siècle, toute la région est agitée par de violents affrontements entre catholiques et protestants. Les consuls agenais ont fait appel au roi de France, qui leur a envoyé Blaise de Montluc. C’est un puissant seigneur, à la fois homme de lettres et homme de guerre, qui a pour mission la répression contre les protestants. Ses troupes établissent provisoirement un campement dans le bourg de Bruch. De nombreux affrontements ont lieu en contrebas du village entre catholiques et protestants pendant les guerres de Religion. À partir de 1589, Bruch passe sous l’autorité des rois de Navarre, puis des rois de France lorsque Henri IV monte sur le trône. L’histoire du village est alors commune à l’histoire de France.

La Révolution

Notons que pendant la période révolutionnaire, Bruch devient chef-lieu d’un des 73 cantons de Lot-et-Garonne (regroupant 14 paroisses : Montesquieu, Bruch, Restaux, Niolles, Saint-Laurent, Saint-Matin, Limon, Brazalem, Saint-Léger, Feugarolles, Thouars, Menaux, Trenquelléon).

Les XIXe et XXe siècles

Au milieu du XIXe siècle, « la ville de Bruch » compte plus de 1400 habitants et regroupe de nombreux corps de métiers tels « 1 marchand de tissus au détail, 2 cafetiers, 1 marchand de cochons, 1 aubergiste, 5 boulangers, 3 épiciers, 3 cordonniers, 2 cabaretiers, 3 charpentiers, 1 forgeron » mais aussi « 1 regrattier, 1 gargotier et 1 patacher ». Dans les années 1900, le bourg était réputé pour ses nombreuses foires, environ 8 par an, notamment pour les foires aux bétails qui se tenaient au Foirail et les foires aux porcs qui se déroulaient sur l’actuelle place de la Mairie. Les jours de foires, les matinées étaient destinées au commerce, et l’après-midi de grands bals se tenaient sur la place : c’était l’occasion de danser, de discuter, de faire des rencontres… et de manger les fameux « tortillons ».

Aujourd'hui, l'association "La Compagnie des Tours" tente de redonner ses lettres de noblesse à la période moyenâgeuse en proposant le week-end de la Pentecôte des animations lors des maintenant fameuses "Médiévales de Bruch".

Politique et administration

Démographie

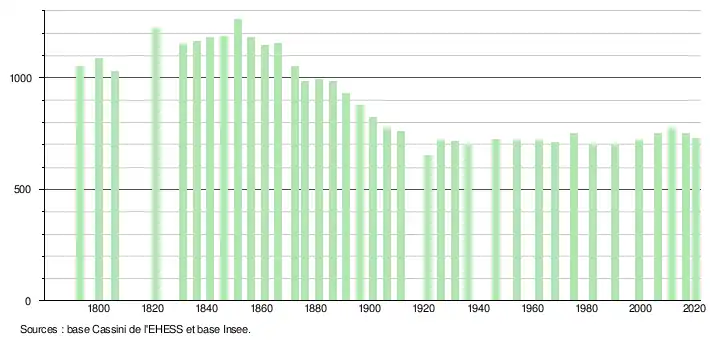

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[24]. En 2020, la commune comptait 729 habitants[Note 8], en diminution de 5,45 % par rapport à 2014 (Lot-et-Garonne : −0,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Lieux et monuments

- Église Saint-Amand de Bruch, Église[27], inscrite au monuments historiques en 2005.

- Tours Nord et Sud de l'Enceinte de Bruch, inscrite au titre des monuments historiques en 1906.

- Café-restaurant de la Paix, peintures murales du café de la Paix, inscrites au titre des monuments historiques en 1998.

- Fontaine Saint-Amand.

- Halle.

Pour approfondir

Bibliographie

- Jules de Bourousse de Laffore, Notes historiques sur des monuments féodaux ou religieux du département de Lot-et-Garonne, p. 100-105, Revue de l'Agenais, 1880, tome 7 (lire en ligne)

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Fiche du Poste 47041001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Bruch », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de Lot-et-Garonne », sur www.lot-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de Lot-et-Garonne », sur www.lot-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Jacques Astor : Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de la France (Éditions du Beffroi, 2002).

- "bruche" en Alsace (!) dans A. Pégorier : Les noms de lieux en France. Glossaire des termes dialectaux (IGN, Commission de toponymie, 2006).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jacques Gardelles, Aquitaine gothique, p. 179 - Picard, Paris, 1992 (ISBN 2-7084-0421-0).