Baton Rouge

Baton Rouge est une ville des États-Unis, capitale de l'État américain de Louisiane. Baton Rouge compte 221 599 habitants, au sein d'une agglomération de 828 741 habitants (estimations du Bureau de recensement des États-Unis de 2018)[1] - [2]. La ville accueille le campus principal de l'université d'État de Louisiane (plus de 30 000 étudiants inscrits)[3] et de la Southern University.

| Baton Rouge parfois Bâton-Rouge | ||||

|

|

|||

| ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| État | ||||

| Paroisse | Baton Rouge Est | |||

| Maire Mandat |

Sharon Weston Broome (D) depuis le 2 janvier 2017 |

|||

| Code ZIP | 70801–70817, 70819–70823, 70825–70827, 70831, 70833, 70835–70837, 70874, 70879, 70883, 70884, 70892–70896, 70898 | |||

| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 225 | |||

| Démographie | ||||

| Population | 227 470 hab. (2020) | |||

| Densité | 997 hab./km2 | |||

| Population aire urbaine | 828 741 hab. (2020) | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 30° 26′ 51″ nord, 91° 10′ 43″ ouest | |||

| Altitude | 17 m |

|||

| Superficie | 22 823,060 3 ha = 228,230 603 km2 | |||

| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||

| Divers | ||||

| Fondation | 1699 | |||

| Surnom | BR, Red Stick, The Capital City | |||

| Localisation | ||||

Carte de la paroisse. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : États-Unis

Géolocalisation sur la carte : États-Unis

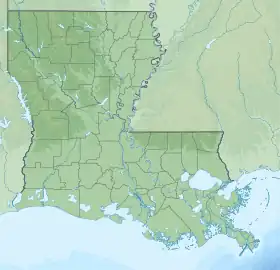

Géolocalisation sur la carte : Louisiane

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | brla.gov | |||

Toponymie

Istrouma est le nom amérindien de Bâton-Rouge[4]. Pour le nom en français, le Conseil pour le développement du français en Louisiane recommande l'orthographe « Bâton Rouge » ou « Bâton-Rouge », mais ces graphies avec accent circonflexe sont peu usitées. Le nom « Baton Rouge » est le plus utilisé, même dans le monde francophone, notamment par les dictionnaires et encyclopédies en français.

Drapeau

Le drapeau de Bâton-Rouge arbore un champ cramoisi, qui représente les grandes nations indiennes qui habitaient autrefois la région et sur lequel se détache le nom de la ville, en lettres blanches cursives. Il porte dans sa partie gauche un écu au bord inférieur arrondi aux trois couleurs des États-Unis avec, dans le quart supérieur gauche la fleur de lys de la France, dans le quart supérieur droit, la castille de l'Espagne et dans la moitié inférieure l'union jack de la Grande-Bretagne, emblèmes des trois pays européens dont les couleurs ont flotté sur la ville[5].

Géographie

Baton Rouge se situe sur la rive est du Mississippi, à l'extrémité sud d'une série de falaises qui s'étendent vers le nord jusqu'à Vicksburg. Ces falaises appelées bluffs, qui constituent une digue naturelle du fleuve, sont datées par les géologues de la fin de la dernière période glaciaire[6].

Certains quartiers de la ville situés à l'ouest sont construits sur ces escarpements qui dominent la plaine alluviale du fleuve Mississippi, dont les sols riches et fertiles ont favorisé l'occupation humaine.

Plusieurs secteurs sont en terrain inondable. L'agglomération de Baton Rouge est traversée à l'est par la rivière Comité et au Sud par le bayou Manchac.

Le climat de Bâton-Rouge est subtropical : en hiver, la ville peut connaître des épisodes froids (cold waves ou vagues de froid venues du nord). Les étés sont très chauds et très humides à cause de l'envahissement des masses d'air tropical. La ville fut balayée par l'ouragan Katrina en 2005, sans connaître autant de dégâts que La Nouvelle-Orléans : on déplora quelques arbres arrachés et des coupures de courant électrique.

Histoire

Ainsi qu'en témoigne son drapeau, Baton Rouge a connu la souveraineté de diverses nations européennes avant de devenir une ville américaine en 1810. Elle constituait un avant-poste stratégique sur le Mississippi et un certain nombre de luttes et de batailles y ont été livrées au cours de son histoire pour en obtenir le contrôle.

| Appartenances historiques

|

de 1699 à 1763 : les Français

Le site de la ville actuelle fut découvert en 1699 par des explorateurs français menés par Pierre Le Moyne d'Iberville, chargé par le roi Louis XIV de retrouver l'embouchure du Mississippi et de coloniser la Louisiane que les Britanniques convoitaient. Parti de La Rochelle en septembre 1698, avec deux frégates, La Badine et Le Marin, le navigateur fait escale à Brest puis à Saint-Domingue, colonie française à Haïti, d'où il met le cap, au nord, vers la Floride puis à l'ouest, vers le golfe du Mexique dont il remonte la côte nord vers le Mississippi[7]. Laissant sa légère flotte entre Cat Island et Ship Island fin janvier, il équipe deux barges pour poursuivre son exploration et atteint l'embouchure le [8]. Puis il remonte le fleuve en canoë avec l'aide d'Indiens Bayougoulas et Mougoulachas (tribus Choctaw). Atteignant un escarpement élevé[9] le , il y remarque « un poteau effilé et rouge, avec des têtes de poisson et des morceaux de viande d'ours accrochés à son extrémité, que l'un des chasseurs indiens avait offerts aux esprits pour qu'ils leur portent chance ». L'un de ses hommes déclare alors qu'il s'agissait là d'un « bâton rouge » et le nom est resté attaché à ce lieu[10]. Dans la relation qu'André-Joseph Pénicaut, charpentier de marine, fait en 1723 de cette première expédition, ce poteau serait aussi un marqueur de frontière entre terrains de chasse des Bayougoulas et des Houmas[11]. Les explorateurs y découvrent aussi un village de huttes couvertes de feuille de palmier où ils sont accueillis fraternellement par la tribu des Houmas[7].

Ne pouvant faire remonter le fleuve à ses vaisseaux, trop larges pour les passes du delta, Iberville se résout à construire un fort sur le rivage de la Baie de Biloxi en mai 1699[10]. Ce n'est qu'en 1718 ou 1719, que les Français construisent un poste militaire sur le site de l'actuelle Baton Rouge afin de protéger les établissements humains de la colonie et les voyageurs empruntant le Mississippi[11]. Mais la véracité de ce fait, acquis par certains auteurs comme historique, est sujette à caution[7].

Le site était alors occupé par la tribu des Houmas qui campaient sur les bluffs dont les sols, riches et fertiles, leur permettaient de cultiver sans trop d'efforts du maïs et des haricots lorsqu'ils venaient y chasser et y pêcher à la belle saison.

Une première mention de Baton Rouge comme concession faite à une famille française apparaît en 1722 dans le Journal de Bernard Diron Dartaguiette, frère cadet de Jean Baptiste Martin Dartaguiette, nommé directeur de la Compagnie de l'Ouest en 1717. Un rapport, datant de la même année, indique que la concession de Baton Rouge compte environ 30 blancs dont cinq femmes et deux enfants, 20 noirs et deux indiens. Au premier de l'an de 1722, la concession accueille un missionnaire, le Père Pierre François-Xavier de Charlevoix, qui bénit l'église et célèbre sans doute la première messe de Baton Rouge. Il n'y reste qu'un jour, n'en fait pas la description et se borne à indiquer qu'il s'agit d'une « concession très bien placée »[12].Toutefois, quelques années plus tard, le , le Père Paul du Poisson, qui s'arrête lors d'une mission à Baton Rouge, constate que la concession a été abandonnée. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour cet abandon : la présence sur le site de nombreux animaux sauvages, une épidémie ou, plus vraisemblablement, la « coupable négligence de la Compagnie des Indes »[8] qui abandonnait les colons à leur sort dès leur débarquement[7].

de 1763 à 1779 : les Britanniques

En 1763, Baton Rouge passe aux mains des Anglais lors de la création du Gouvernement de la Floride occidentale et par les termes du Traité de Paris qui met fin à la Guerre de Sept Ans. De par sa proximité avec Bayou Manchac qui constitue la frontière entre la Louisiane espagnole et la Louisiane anglaise, Baton Rouge prend une importance stratégique dans la défense des intérêts britanniques. Les Anglais construisent alors deux forts pour protéger leurs nouvelles possessions : l'un sur la rive nord de Bayou Manchac, appelé Fort Bute et l'autre, au nord de Baton Rouge, sur le Mississippi, baptisé Fort New Richmond[6].

Sous le prétexte de se rendre à Manchac, les vaisseaux britanniques développent un commerce illégal mais florissant avec les planteurs de la Louisiane espagnole et font arriver la traite négrière dans la région de Baton Rouge. Les Noirs sont amenés depuis Pensecola jusqu'à Bayou Manchac puis à Baton Rouge qui voit sa population rapidement augmenter. Détenant le monopole du commerce, les Britanniques construisent un grand entrepôt à Baton Rouge qui devient un lieu de contrebande. Deux vaisseaux sont par ailleurs convertis en magasins flottants qui sillonnent le Mississippi. Les colons britanniques affluent, le gouverneur George Johnstone ayant été autorisé par le roi George III à faire des dons de terres aux officiers et soldats ayant combattu lors de la Guerre franco-indienne. Les civils sont aussi autorisés à s'installer. Le district de Baton Rouge fait partie des terres allouées et la colonie prend le nom évocateur de New Richmond. Les colons bénéficient alors des droits inhérents à la loi anglaise et notamment d'un gouvernement démocratique : ainsi, les planteurs de Baton Rouge sont-ils représentés à l'Assemblée dont la première session s'ouvre le . Avec l'aide d'esclaves achetés en Jamaïque, ils cultivent le maïs, le riz, l'indigo et les cucurbitacées, tout en se livrant à la traite négrière. New Richmond prospère pendant une douzaine d'années environ et jusqu'à l'entrée en guerre de l'Espagne dans la Guerre d'indépendance américaine. Conscient de la menace et de la faiblesse de la défense de Fort Bute, le lieutenant colonel Alexander Dickson entreprend en juillet 1779 la fortification de Baton Rouge avec la construction d'une redoute entourée d'un large et profond fossé, qu'il arme de treize canons. Le , le gouverneur de la Louisiane espagnole, Bernardo de Gàlvez, assiège le fort et le bombarde avec ses pièces d'artillerie pendant trois heures, jusqu'à ce que Dickson propose sa reddition. Le fort est pris par les Espagnols qui contrôlent désormais le cours inférieur du Mississippi. Baton Rouge restera entre leurs mains jusqu'à la fin de la guerre[13].

de 1779 à 1810 : les Espagnols

Les colons du territoire du Mississippi et de Baton Rouge restent sous la domination espagnole, avec l'espoir que les États-Unis d’Amérique revendiquent leur territoire[14]. Le gouverneur de la Louisiane espagnole rend son nom de Baton Rouge à la ville[15].

Le district de Baton Rouge passe sous le commandement de Don Carlos de Grand Pré et le poste militaire sous celui de Don Pedro Jose Favror qui sera relevé de ses fonctions en 1781. Le , les habitants de Baton Rouge sont invités à prêter allégeance au roi d'Espagne sous six jours. Fort New Richmond est rebaptisé Fort San Carlos. Le commerce est limité à l'Espagne et la ville perd en prospérité. Elle devient vite un fardeau financier pour l'Espagne qui doit payer les nombreux employés civils du poste, en sus des personnels militaires. Les lois espagnoles, pour être mieux comprises, sont condensées dans un code : le Code O'Reilly. Le commandant du poste assure de multiples fonctions : contrôle des passeports, juridiction sur les affaires civiles, punition des esclaves fautifs, responsabilités notariales. Durant l'occupation espagnole, les trois langues (française, anglaise et espagnole) sont en usage et de nombreux Français sont recrutés comme officiers de justice, les règles espagnoles s'inspirant des précédentes règles françaises.

Les Espagnols s'emploient à répandre la religion catholique dans le district et face à l'obstacle de la langue dans les concessions des familles anglaises ou américaines, ils font appel à des prêtres irlandais. Arrivés en Louisiane au nombre de six en 1792, trois d'entre eux desservent Baton Rouge érigée en paroisse en 1790. L'église paroissiale porte en 1793 le vocable d'église de la Vierge des Douleurs qui devient en 1804, l'église Notre-Dame des Douleurs. Une deuxième église est construite sous le ministère du Père Antoine Blanc, qui sera dédiée à saint Joseph le .

Baton Rouge est alors entourée de plantations reposant sur l'esclavage (majoritairement des Noirs mais aussi des Amérindiens), où l'art de vivre était cultivé. L'agriculture est la principale source de revenus. Toutes les professions libérales et corps de métier sont représentés dès 1800. L'éducation est privée. Si les planteurs confient leurs enfants à des tuteurs, le plus grand nombre des colons reste illettré de même que leurs enfants, faute d'écoles publiques.

En 1803, Baton Rouge devient capitale de la province de Floride de l'Ouest et en 1805, elle compte 3 820 habitants[16].

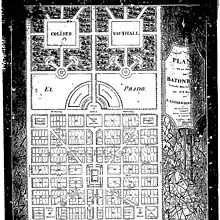

En 1806, le capitaine Elie Toutant Beauregard, officier à la retraite et homme d'affaires à La Nouvelle-Orléans[17], qui possédait une vaste plantation au sud de Baton Rouge, décide de la lotir et de la transformer « pour en faire le cœur d'une ville nouvelle dans la tradition classique et coloniale française ». Il confie le projet à Arsène Lacarrière-Latour qui conçoit une ville ancrée sur les rives du Mississippi et bordée sur les trois autres côtés par de larges boulevards ombragés. La ville s'articule de part et d'autre d'un axe central (actuelle Government Street) avec, au centre une grande place (place Royale) de laquelle partent 16 rues qui ont gardé en grande partie leur toponymie d'origine. Cette composition urbaine, qui a traversé le temps, constitue aujourd'hui le quartier Beauregard, inscrit en 1980 au registre national des sites historiques américains[18].

Vers 1810, on estime que 1 000 personnes vivent à proximité de Baton Rouge, qui est un port alternatif à La Nouvelle-Orléans, bien situé sur le Mississippi, bien qu'à 230 km des côtes.

Bien que modérée, la loi espagnole n'est cependant pas acceptée par la population, en partie d'ascendance britannique, qui continue de considérer les Espagnols comme des ennemis. Dès 1804, une première tentative de renversement du gouverneur est menée par les frères Kamper. Partis du Territoire du Mississippi avec une bande de 30 hommes armés, Sam et Nathan Kamper réussisent à prendre un avant-poste près de l'actuelle Saint Francisville et marchent vers Fort New Richmond mais leurs plans sont déjoués et ils sont contraints de battre retraite. Cette première rébellion est suivie d'autres épisodes d'opposition armée contre l'autorité espagnole, de plus en plus décriée avec la nomination en 1807 d'un gouverneur incompétent et corrompu : Don Carlos de Hault de Lassus[6].

En 1810, lassés d'attendre après les États-Unis, les colons, menés par le Général Philémon Thomas, se révoltent contre les Espagnols. Après s'être regroupés près de Bayou Sara, ils marchent sur le fort de Baton Rouge qui était vieux, en mauvais état faute de subsides et tenu par une simple poignée d'hommes. Ces vétérans, blessés de guerre et estropiés, n'opposent pas de résistance et la garnison, toutes ses armes et ses munitions, tombent aux mains des colons[14].

Sous la République de Floride occidentale

Les vainqueurs déclarent l'indépendance du territoire qu'ils ont conquis et l'appellent État de Floride occidentale. Ils le dotent d'une constitution et nomment un gouverneur : Fulwar Skipwith. Consciente de sa fragilité, cette petite république, constituée de huit paroisses dont East Baton Rouge, demande la protection des États-Unis qui intègrent le territoire, depuis appelé « Florida Parishes ». Le gouverneur du territoire d'Orléans, William C. C. Claiborne en prend possession en [14]. Baton Rouge reprend son nom français et un an après, devient une partie de la paroisse d'East Baton Rouge[6].

Incorporation

Resté trois mois aux mains des forces révolutionnaires, le fort, très endommagé, passe sous le contrôle du gouvernement américain. Il présentait alors un plan en étoile et se trouvait entouré d'une palissade de pieux de cyprès, doublée d'un mur en argile de même hauteur qui servait de rempart[19]. En 1816, le Congrès décide d'établir un poste militaire et un arsenal à Baton Rouge en raison de sa position vulnérable. La construction des Pentagon Barraks ne débute cependant qu'en 1819. Il n'en subsiste que quatre bâtiments, le cinquième, qui s'était partiellement effondré en 1821, ayant été démoli en 1828[20].

Rattachée à la Louisiane, Baton Rouge devient officiellement américaine lors de l'admission de cette ancienne province dans l'Union le . Cette année-là, le port de Baton Rouge accueille son premier bateau à vapeur : l'Orleans. Dix ans plus tard, en 1822, ses quais servent à l'amarrage de 83 bateaux à vapeur, 174 barges et 441 bateaux à fond plat[20].

Baton Rouge est incorporée dans l’État en 1817 avec le statut de ville[5]. Elle devient le siège de l'état-major de l'armée américaine en Louisiane en 1822[21].

Un pénitencier est construit en périphérie de la ville en 1834 qui fermera en 1917. Il en subsiste un bâtiment, la Warden's House, qui se situe au 703 Laurel Street. Selon une pratique propre à Baton Rouge, les prisonniers, qu'ils soient blancs ou noirs, étaient "loués" par l'administration pénitentiaire pour aider aux travaux des champs et manufactures avoisinantes. Ce système restera en vigueur jusqu'à ce que les troupes fédérales les libèrent pendant la Guerre civile[20].

À la fin des années 1840, un premier établissement hôtelier est édifié à l'angle des rues Lafayette et Main Street : le Harney House hotel. La décennie suivante, plusieurs cafés ouvrent sur Front Street dont l'un existe toujours : le Florence Coffee House[20].

Capitale de l'État de Louisiane

Alors qu'elle ne compte que 2 269 habitants[20], Baton Rouge supplante La Nouvelle-Orléans en tant que capitale de l'État de Louisiane en 1846, à l'instigation des députés anglophones protestants, hostiles aux francophones catholiques[21] mais le transfert n'interviendra qu'en 1849, une fois le capitole édifié[22]. Ce bâtiment de style néogothique abrite aujourd'hui le musée de l'histoire politique de la Louisiane[23].

En 1858, l’État fait construire un second bâtiment de style gothique, réputé pour être le plus imposant de Louisiane : l'Institut pour les Sourds et Muets. Il sera réquisitionné pour servir d'hôpital pendant la Guerre civile[20].

Pendant la Guerre de Sécession (1861-1865)

À l'aube de la Guerre civile, Baton Rouge comptait 3 693 Blancs libres, 488 Noirs ou Amérindiens libres et 1 247 esclaves. Des lois sévères encadraient les activités de ces esclaves mais elles étaient appliquées de manière incohérente. Ainsi, malgré l'interdiction qui leur en était faite, les tenanciers vendaient de l'alcool aux esclaves. La Ville leur permettait d'avoir des activités sociales, comme la danse, pour peu que ce soit sous la responsabilité d'une personne blanche. Depuis 1857, les esclaves étaient autorisés à avoir leur propre église et leur propre prédicateur.

Le , Baton Rouge accueille la Convention de la Sécession de la Louisiane qui est votée à 113 voix contre 17. Au terme d'une procession solennelle, un nouveau drapeau est hissé devant le Capitole : le drapeau au pélican blanc. Lors de la chute de la Nouvelle Orléans, la population se prépare à l'invasion et le gouvernement fait évacuer la ville. Toutes les balles de coton sont brûlées afin d'éviter qu'elles ne tombent dans les mains des Unionistes. Le , un détachement de la flotte ennemie arrive à Baton Rouge et s'empare deux jours après des Pentagone Barraks et de l'arsenal sans rencontrer de résistance. Le , la population doit faire face à un désastre naturel : une brèche dans la digue du Mississippi, à deux miles en aval de Baton Rouge, a provoqué l'inondation des routes. Deux semaines plus tard, un groupe de guérilla attaque une barque qui transportait un officier de marine unioniste. En représailles, la ville est bombardée par les canonnières navales, causant la mort d'un groupe de femmes qui fuyaient à travers rues et la destruction de bâtiments emblématiques de la ville. Le , la Ville se rend. Les Confédérés, qui veulent la reprendre, décident de serrer les Unionistes en tenaille avec deux lignes d'attaque, l'une, terrestre, par une avancée des troupes à l'est, l'autre, navale, par l'arrivée en avalant de la canonnière-bélier Arkansas. Ils lancent l'attaque le mais leur stratégie échoue : l'Arkansas reste immobilisée par une avarie importante à quatre miles en aval de la ville, et son commandant donne l'ordre de la saborder. Privés de cet appui, les Confédérés se retirent d'un combat terrestre acharné.

À l'issue de la bataille, un tiers de la ville a brûlé ou a été démoli par les canonnières ennemies. Pour se prémunir d'une nouvelle attaque, les troupes unionistes rasent les habitations encore debout, les infrastructures et les bosquets de la ville pour permettre aux canonnières de balayer la population de leurs tirs. Toutefois, lorsqu'ils évacuent la ville le , ils renoncent à l'incendier par considération pour les asiles d'orphelins et d'handicapés qu'elle abrite. Lors de leur retour en décembre, des soldats provoquent accidentellement par leur négligence l'incendie du Capitole. C'est donc au sommet d'un édifice tout noirci que sont hissées les nouvelles couleurs de la Ville : la bannière étoilée[20].

Pendant la Reconstruction (1865-1877)

Pendant la guerre de Sécession, Baton Rouge perd son statut de siège de la capitale de la Louisiane. Toutefois, en 1869, elle accueille le Seminary of Learning of the State of Louisiana, fondé en 1807 en tant qu'académie militaire à Pineville, dont le bâtiment principal avait brulé le . Un an plus tard, l'institution prend le nom officiel de Louisiana State University (LSU). Cette relocalisation jouera un rôle important dans la reconquête de son statut de capitale[20].

Avec l'abolition de l'esclavage et à l'instar de l'ensemble des cités et villes du Sud de l'Union, Baton Rouge est concernée par l'arrivée massive de Noirs qui recherchent du travail en zone urbaine et péri-urbaine. En 1860, Baton Rouge comptait 32 % de Noirs. Elle en compte 52 % en 1870[6]. Malgré l'émancipation d'un grand nombre d'électeurs noirs et la privation du droit de vote de certains anciens confédérés à la fin de la Guerre civile, la ville reste aux mains des Blancs. A l'issue des élections de 1870, une émeute éclate qui coute la vie à deux Noirs[20].

En 1877, l'Université de l'Etat de Louisiane intègre le State Agricultural and Mechanical College qui se trouvait jusque là localisé à la Nouvelle Orleans[6].

De nouveau capitale de la Louisiane (depuis 1882)

_p008_-_THE_BATON_ROUGE.jpg.webp)

En 1879, la Convention constitutionnelle de la Louisiane décide de relocaliser la capitale à Baton Rouge et de reconstruire le capitole, en dépit de l'avis de Mark Twain qui avait suggéré de « laisser la dynamite finir ce qu'un feu charitable avait commencé »[20]. Baton Rouge reprend officiellement son titre de capitale en 1882. À ce moment-là, la ville compte une population de 7 197 habitants. Son développement industriel et commercial est fortement stimulé par l'arrivée du train en et par son emplacement stratégique sur le fleuve Mississippi et à proximité du golfe du Mexique. Elle devient un port d'escale des Anchor Lines dont le bateau à vapeur emblématique, The Baton Rouge, sillonnait le Mississippi de Saint-Louis à La Nouvelle Orleans depuis 1881. L'industrie se développe particulièrement sur la rive inférieure du fleuve avec la fondation, en , de la Burton Lumber Company. Vers 1890, la ville se targue de compter deux banques, d'avoir un aqueduc, d'être raccordée à l'électricité et de bénéficier d'une usine à glace[20]. Trois ans plus tard, elle se dote d'une ligne de tramway[6].

En sa qualité de capitale, Baton Rouge abrite le Capitole de l'État de Louisiane où siège la législature de l'État, composée de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que les bureaux du gouverneur de Louisiane et des autres institutions de l'exécutif.

Au XXème siècle

En 1905, Baton Rouge est mise sous quarantaine à la suite d'une épidémie de fièvre jaune. Pour lutter contre ce fléau qu'elle avait déjà dû affronter à cinq reprises pendant la seconde moitié du siècle précédent, la ville se dote d'un réseau sous-terrain d'égouts, creusé le long des berges du Mississippi. Elle prend des mesures en matière d'hygiène alimentaire et règlemente l'activité de la blanchisserie.

En 1909, la ville connaît un tournant historique dans son développement : évincée du Texas où elle avait cherché à s'implanter, la compagnie pétrolière Standard Oil décide de localiser une de ses grandes raffineries à Baton Rouge. L'année suivante, le Congrès promulgue une loi faisant de la ville un port d'entrée pour le commerce extérieur. La ville se relève alors de l'effondrement qu'elle avait connu à la suite de la Guerre civile[20].

Administration

Gouvernance

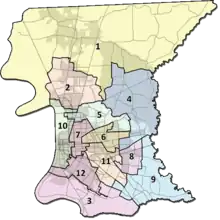

La ville de Baton Rouge et la paroisse d’East Baton Rouge sont gérées par une seule forme consolidée de gouvernement dont le modèle remonte à 1947, lorsque les habitants ont décidé que la ville et les localités rurales de la paroisse seraient administrées par un exécutif unique. Ce gouvernement local a par la suite été consolidé en 1982 par la fusion des conseils de la ville et de la paroisse en un conseil métropolitain avec, à sa tête, un maire-président. Baton Rouge s'est dotée d'un code des ordonnances, recueil des lois applicables à la paroisse d'East Baton Rouge promulguées par le Conseil métropolitain. Ces ordonnances couvrent un large éventail de sujets tels que l’organisation Ville-Paroisse, les codes de la route, le code pénal, les codes de la santé, etc. Par ailleurs et depuis 1947, Baton Rouge dispose d'un plan de gouvernement, régulièrement amendé, qui détaille la composition, les pouvoirs et les devoirs du Conseil Métropolitain, du Maire et de la Cour Municipale, ainsi que plusieurs autres fonctions essentielles du gouvernement comme le Département des Finances, les Travaux Publics, l’Administrateur-Trésorier du Conseil, etc[24].

Districts

Lors de son incorporation, Baton Rouge comprenait deux districts : Spanish Town et Beauregard Town. À partir de 1840, avec l'essor de sa population, la ville commence à s'étendre en direction du sud-est et de nouveaux petits districts surgissent : Grass Town, Devall Town, Hiclkey, Duncan, Mather et Leonard Town[6].

Depuis 1982, la Ville-Paroisse de Baton Rouge est organisée en 12 districts dont les habitants élisent un représentant unique pour siéger au Conseil métropolitain. Ces membres du Conseil sont élus pour une période de quatre années. Le président est désigné en début de mandat, au sein de cette instance, par le collège des membres élus. Le Conseil se réunit deux fois par mois, à date et horaire fixes[25].

Le Conseil sera renouvelé en 2024.

Quartiers (neighborhoods)

La ville compte 59 quartiers[26] dont 8 quartiers historiques inscrits sur le registre national des districts historiques.

Il s'agit, par ordre décroissant d'ancienneté, de

- Spanish Town, qui date de 1805, le plus ancien quartier de la Ville, avec « ses rues étroites et intimes, sa disposition irrégulière en blocs et sa forte concentration de bâtiments anciens (qui) lui confèrent le caractère particulier d’un quartier qui s’est développé avant l’âge de l’automobile »[27], inscrit sur le registre en 1978[28] ;

- Beauregard Town, qui date de 1806, à la composition urbaine unique et qui regroupe un certain nombre de demeures historiques[29], inscrite sur le registre en 1980 ;

- Roseland Terrace, qui date de 1911 et conserve 88 % de son parc immobilier d'avant 1830, inscrite sur le registre en 1982[30] ;

- Main Street, qui regroupe onze bâtiments commerciaux historiques, construits entre 1890 et 1935, inscrite sur le registre en 1985[31] ;

- Louisiana State University, campus représentatif de l'architecture éclectique de la Louisiane et du style de la Renaissance italienne, inscrit sur le registre en 1988[32] ;

- Drehr Place, qui date de 1921, elle aussi représentative de ce courant architectural, qui illustre stylistiquement le Renouveau classique, la Renaissance coloniale et les bungalows Craftsman, inscrite sur le registre en 1997[33] ;

- Kleinert Terrace, qui date de 1927, et présente de nombreux exemples de maisons de style Tudor et de cottages anglais, inscrite sur le registre en 1998[34] ;

- Southern University, campus qui regroupe cinq bâtiments collectifs construits entre 1879 et 1928, inscrit sur le registre en 1999[35].

Les quartiers historiques de Roseland Terrace, Drehr Place et Kleinert Terrace sont désormais regroupés dans le quartier de Garden District[36]. Le district historique de Main Street se trouve dans l'actuel quartier de Downtown Baton Rouge

Démographie

On comptait en 1840 2 269 habitants, 150 ans plus tard, la population a centuplé :

| Historique des recensements | |||

| Ann. | Pop. | %± | |

|---|---|---|---|

| 1810 | 469 | — | |

| 1840 | 2 269 | — | |

| 1850 | 3 905 | ▲ +72,1 % | |

| 1860 | 5 428 | ▲ +39 % | |

| 1870 | 6 498 | ▲ +19,71 % | |

| 1880 | 7 197 | ▲ +10,76 % | |

| 1890 | 10 478 | ▲ +45,59 % | |

| 1900 | 11 269 | ▲ +7,55 % | |

| 1910 | 14 897 | ▲ +32,19 % | |

| 1920 | 21 782 | ▲ +46,22 % | |

| 1930 | 30 729 | ▲ +41,08 % | |

| 1940 | 34 719 | ▲ +12,98 % | |

| 1950 | 125 629 | ▲ +261,85 % | |

| 1960 | 152 419 | ▲ +21,32 % | |

| 1970 | 165 921 | ▲ +8,86 % | |

| 1980 | 220 394 | ▲ +32,83 % | |

| 1990 | 219 531 | ▼ −0,39 % | |

| 2000 | 227 818 | ▲ +3,77 % | |

| 2010 | 229 493 | ▲ +0,74 % | |

| 2020 | 227 470 | ▼ −0,88 % | |

En 2018, sur 228 000 habitants, seuls 1 200 sont restés francophones. En 2019, 2,9 % de la population se déclaraient d'ascendance française[26].

| Groupe | Baton Rouge | ||

|---|---|---|---|

| Afro-Américains | 53,3 | 33,0 | 14,1 |

| Blancs | 37,2 | 62,4 | 61,6 |

| Asiatiques | 3,7 | 1,9 | 7,2 |

| Autres | 1,8 | 0,1 | 4,0 |

| Métis | 3,8 | 1,8 | 10,2 |

| Amérindiens | 0,2 | 0,8 | 2,9 |

| Total | 100 | 100 | 100 |

| Latino-Américains | 4,1 | 5,6 | 18,7 |

Selon l’American Community Survey, pour la période 2011-2015, 91,78 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 2,73 % déclare parler l'espagnol, 1,37 % le vietnamien, 0,93 % une langue chinoise, 0,84 % le français et 2,36 % une autre langue[39].

Religions

La ville est le siège du diocèse catholique de Baton Rouge où se trouve la cathédrale Saint-Joseph.

La christianisation de la région de Baton Rouge a commencé au début du XVIIIe siècle le long du fleuve Mississippi avec les missionnaires français jésuites et franciscains capucins. La première eucharistie a été célébrée le jour de l'An de 1722 sur le site actuel du Capitole de l'État. La première église permanente à être érigée est la chapelle Saint-François de la Pointe Coupée, construite en 1728. L'église Saint-Joseph de Baton Rouge, construite en 1853-1855, a été élevée cathédrale en 1961 par le pape Jean XXIII lors de la création du diocèse.

Baton Rouge accueille de nombreuses églises chrétiennes : baptistes, catholiques romaines, luthériennes, méthodistes, pentecôtistes, presbytériennes, non confessionnelles et une église orthodoxe grecque, Holy Trinity[40]. L'une d'elles est inscrite au registre des lieux historiques américains depuis 1978 : la Saint James Episcopal Church.

La tradition juive s'est organisée à Baton Rouge en 1858 lorsqu’une association de cimetière a été créée pour enterrer six Juifs morts de l’épidémie de fièvre jaune. L'année suivante une congrégation a été formée mais n'a pu construire de lieu de culte en raison de la guerre civile. La première synagogue a été édifiée en 1877 et a adopté deux ans plus tard le livre de prière réformé. Elle est devenue B'Nai Israël en 1885. En 1945, le rabbin Walter Peiser, forte figure antisioniste, a demandé à la congrégation de s'engager à rejeter l'idée d'une patrie juive, ce qui a eu pour conséquence la séparation de 29 familles juives qui ont fondé une synagogue libérale. Elle a pris le nom de Beth Shalom dans les années 1980. Depuis, les deux congrégations se sont progressivement rapprochées et se sont réunifiées le [41], devenant la Congrégation juive unifiée de Baton Rouge[42].

La religion musulmane est par ailleurs présente depuis la fin du XXe siècle à Baton Rouge avec la mosquée Abdur Raqeeb et un centre islamique.

Il existe enfin deux temples bouddhistes à Baton Rouge : la pagode Tam Bao depuis 1985 et la Vietnamese Buddhist Association depuis 2011[43], ainsi qu'un temple hindou : le Hindu Samaj Temple.

Économie

Bien qu'elle soit située à 237 km de la côte du golfe du Mexique, Baton Rouge accueille un grand complexe industrialo-portuaire. Le port exporte les céréales des Grandes Plaines par le Mississippi et les matières premières minières exploitées localement (pétrole et gaz naturel). C'est aussi un port d'importation de produits tropicaux venus d'Amérique latine ou des Caraïbes[21].

Baton Rouge abrite la seconde plus grande raffinerie des États-Unis[44], d’une capacité de raffinage de 500 000 barils de pétrole par jour[45], propriété d'ExxonMobil et de nombreux sites chimiques, liés par barges et pipe-lines aux autres sites du bord du Mississippi, de la côte du golfe du Mexique et de la zone de Houston.

Le tourisme constitue par ailleurs un pilier important de l'économie, principalement à La Nouvelle-Orléans et à l'Acadiane qui attire les publics francophones depuis l'Europe ou le Canada[21].

Baton Rouge est le siège de l'université d'État de Louisiane (Louisiana State University), plus grande université de Louisiane.

Le stade de l'équipe de football américain, Tiger Stadium, peut abriter 92 000 spectateurs.

Infrastructures de transport

Transports terrestres

Baton Rouge dispose d'une gare routière sur Florida Boulevard : Greyhound Station, qui relève de l'entreprise ferroviaire Amtrak. Elle assure un service d'autobus interurbain et un service de taxi téléphonique[26].

Transports aériens

Baton Rouge possède un aéroport de trois pistes (Ryan Field, code AITA : BTR). C'est le deuxième aéroport commercial d'importance de la Louisiane en termes de volume de passagers (486 912 au 1er septembre 2022)[46]. Il est entré en activité en janvier 1942 et a participé à des opérations militaires. Sa flotte se compose en 2020 de 112 avions monomoteurs, 38 avions multimoteurs, 22 avions à réaction et 18 hélicoptères[47].

Il propose des vols intérieurs pour Charlotte, Atlanta, Dallas et Houston et se trouve desservi par trois compagnies aériennes américaines : American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines. Il propose par ailleurs des vols directs pour certains matchs de football des Tigers de LSU[48]. Il assure enfin un service de taxis aériens[47].

Cet aéroport métropolitain dispose d'un terminal ultramoderne avec un atrium aménagé sur trois niveaux, une aire de restauration, une boutique de souvenirs, des magasins, un centre d'affaires, une zone wifi gratuite et une salle de conférence disponible à la location[49].

Il représente un atout économique majeur pour la ville et sa région, en générant un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dollars et plus de 4 500 emplois directs et indirects[46].

La ville accueille aussi un aéroport privé d'une seule piste, entré en activité en 1985 : l'aéroport La Coste Construction County (3LA3) dont l'aéronef se compose de deux avions monomoteurs et d'un hélicoptère[50].

Il s'y trouve par ailleurs quinze héliports privés dont ceux de la police (49LA), de l'hôpital général de Baton Rouge (21LA) et du centre médical général de Baton Rouge (LAOO)[26].

Monuments et culture

- Capitole de l'État de Louisiane (siège du gouvernement de l'État)

- Ancien Capitole

- USS Kidd (destroyer de la Seconde Guerre mondiale)

- Musée d'État de la Louisiane

- Independence Park Botanic Gardens, des jardins botaniques situés à Independance Park dont l'accès est gratuit le jour. On peut y admirer des plantes marécageuses, l'iris de Louisiane, de myrte…

Immeuble gouvernemental.

Immeuble gouvernemental.

Jumelages

Aix-en-Provence (France) depuis 1999

Aix-en-Provence (France) depuis 1999 Córdoba (Veracruz) (Mexique)

Córdoba (Veracruz) (Mexique) Taichung (Taïwan)

Taichung (Taïwan) Port-au-Prince (Haïti)

Port-au-Prince (Haïti) Taipei (Taïwan) (partenariat en projet)

Taipei (Taïwan) (partenariat en projet)

Notes et références

- (en) « Baton Rouge city, Louisiana », sur factfinder.census.gov (consulté le ).

- (en) « Baton Rouge, LA Metro Area; Louisiana », sur factfinder.census.gov (consulté le ).

- World Almanac and Book of Facts (2015), "Four-Year Colleges and Universities", p. 408.

- « La Louisiane: Autrefois et Asteur (Ép 6): Les Franco-Indiens dans le Gombo Louisianais » (consulté le ).

- « A Brief History | Baton Rouge, LA », sur www.brla.gov (consulté le ).

- (en-US) Mark T. Carleton, River Capital, An Illustrated History of Baton Rouge, Woodland Hills, California, Windsor Publications, Inc, , 312 p. (lire en ligne), p. 9; 16; 30; 35; 36; 111

- (en-US) Rose Meyers, A History of Baton Rouge, 1699-1812, Baton Rouge, Louisiana State University Press, (lire en ligne), chap. I (« A French beginning »), p. 1 à 20.

- (en-US) John Hanno Deiler, The Settlement of the German Coast and Land Creoles of German Descent, Philadelphia, Americana Germanica Press, , 162 p. (lire en ligne), p. 7, 24.

- que l'historienne Rose Meyers identifie comme étant Scott's Bluff.

- (en-US) Harriet Magruder, A History of Louisiana, Boston, D.C. Health & co, , 446 p. (lire en ligne), chap. VI (« Iberville explores the Mississippi »), p. 29 à 39.

- « Baton Rouge, un nom aux origines multiples », sur La Grande Louisiane française, (consulté le ).

- Pierre François Xavier de Charlevoix, Histoire de la Nouvelle France, Paris, Nyon Fils, (lire en ligne), p. 446

- (en-US) Rose Meyers, A History of Baton Rouge, 1699-1812, Baton Rouge, Louisiana State University Press, (lire en ligne), chap. II (« Under the Union Jack »), p. 21 à 41.

- (en-US) Harriet Magruder, A History of Louisiana, Boston, D.C. Health & Co, , 446 p. (lire en ligne), chap. XLI (« The Florida Parishes »), p. 239 à 243.

- (en-US) Virginia Lobdell Jennings, The Plains and the people : a history of Upper East Baton Rouge Parish, New-Orleans, Pelican publishing Company, , 424 p., p. 24

- (en-US) Rose Meyers, A History of Baton Rouge, 1699-1812, Baton Rouge, Louisiana State University Press, , 156 p. (lire en ligne), chap. III (« Conquered by Spain »), p. 42 à 67

- (en) « Historic Beauregard Town », sur Downtown Development District (consulté le ).

- Guy Clermont, « Quartier Beauregard à Bâton-Rouge, Louisiane », sur www.ameriquefrancaise.org (consulté le ).

- (en-US) Kenneth Paul Drude, Fort Baton Rouge, coll. « Louisiana Studies » (lire en ligne), p. 264 et 265

- (en-US) Ralph Draughon, Jr et R. Christopher Goodwin & Associates, Inc, US Army Corps of Ingineers, Down by the river : a history of the Baton Rouge Riverfront, New-Orleans, , 35 p. (lire en ligne)

- Jean-Marc Zaninetti, « LOUISIANE », sur universalis.fr, Encyclopædia Universalis (consulté le ) : « La capitale est Baton Rouge et la principale agglomération, La Nouvelle-Orléans. ».

- (en) « About Baton Rouge », sur www.brla.gov (consulté le ).

- (en-US) Erica Sweeney Glory, « Top 10 Landmarks to See in Baton Rouge », sur www.visitbatonrouge.com, (consulté le ).

- « Our Government | Baton Rouge, LA », sur www.brla.gov (consulté le ).

- « Metropolitan Council | Baton Rouge, LA », sur www.brla.gov (consulté le ).

- « Baton Rouge, Louisiana (LA) profile: population, maps, real estate, averages, homes, statistics, relocation, travel, jobs, hospitals, schools, crime, moving, houses, news, sex offenders », sur www.city-data.com (consulté le ).

- extrait du texte de proposition d'inscription sur le registre national des lieux historiques américains.

- (en-US) « Spanksh Town Historic District » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- « History of Beauregard Town - The Neighborhood », sur beauregardtownbr.org (consulté le ).

- (en-US) « Roseland Terrace Historic District » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) « Main Street Historic District » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) « Louisiana State University » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) « Drehr Place Historic District » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) « Kleinert Terrace Historic District », sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) « Southern University Historic District » [PDF], sur National Park Service (consulté le ).

- (en-US) jcwproductions, « Garden District History | Garden District Civic Association » (consulté le ).

- « U.S. Census Bureau QuickFacts : Baton Rouge City », sur www.census.gov (consulté le ).

- (en) « U.S. Census Bureau QuickFacts: Louisiana », sur www.census.gov (consulté le ).

- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.

- « Baton Rouge Louisiana Churches », sur www.churches-in.com (consulté le ).

- (en-US) « Synagogue New: Baton Rouge’s two congregations decide to reunite – Southern Jewish Life Magazine » (consulté le ).

- (en-US) « Mission & Vision », sur UJC of Baton Rouge (consulté le ).

- « EIN 27-2779484 - Vietnamese Buddhist Association Of Baton Rouge Louisiana, Baton Rouge, Louisiana », sur eintaxid.com (consulté le ).

- « La Nouvelle-Orléans évalue les dégâts après le passage de Gustav », sur Le Point, .

- D'après le site web de la chambre de commerce de Bâton-Rouge

- (en-US) Jim Caldwell, « Passenger Numbers Up in September and for the Year at Baton Rouge Metro Airport », sur Baton Rouge Metropolitan Airport :: BTR - Website, (consulté le ).

- « Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field Airport (BTR) in Baton Rouge, Louisiana - Elevation, Runways, Altitude », sur www.city-data.com (consulté le ).

- « Baton Rouge Metropolitan Airport :: BTR | Fly Local », sur Baton Rouge Metropolitan Airport :: BTR - Website (consulté le ).

- « Amenities - Baton Rouge Metropolitan Airport :: BTR | Fly Local », sur Baton Rouge Metropolitan Airport :: BTR - Website (consulté le ).

- « La Coste Construction Co Airport (3LA3) in Baton Rouge, Louisiana - Elevation, Runways, Altitude », sur www.city-data.com (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Site officiel

_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)