Bataille de Bang Bo

La bataille de Bang Bo, connue en Chine sous le nom de bataille du col de Zhennan (鎮南關之役), est une bataille de la guerre franco-chinoise qui s'est déroulée le . Cette bataille est un des tournants de ce conflit, qui amène les Français à se retirer militairement des frontières chinoise. La bataille se déroule dans la région du Tonkin, les 23 et 24 mars 1885, au nord de la ville Lang-Son, dans les montagnes.

| 32 000 hommes |

Batailles

| Coordonnées | 21° 59′ 23″ nord, 106° 45′ 06″ est | |

|---|---|---|

|

Environ 1 500 soldats du corps expéditionnaire de la 2e brigade du général Oscar de Négrier au Tonkin, font face à une armée chinoise composée d’approximativement 32 000 soldats sous le commandement du commissaire militaire du Guangxi, Pan Dingxin.

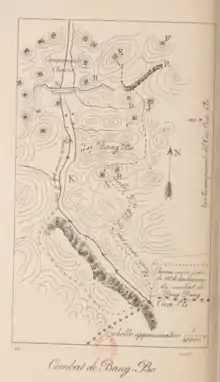

Au matin du 23 mars 1885, la deuxième brigade se heurte sur une position difficile en avant de la vallée de Bang-Bô. C’est dans un terrain composé de montagnes abruptes et couvert de forêts ainsi que des bois propices aux embuscades que les Français doivent faire face aux Chinois. Des forts ennemis situés sur les sommets sont pris et repris plusieurs fois. Grâce au dévouement du bataillon de la légion étrangère, les troupes françaises réussissent à rester maître du terrain. La nuit, les Chinois se retirent afin de se concentrer dans la vallée où ils ont accumulé des moyens de défense. Le 24 mars toutes les collines de la vallée de Bang-Bô sont hérissés de tranchées, de blockhaus et de fortins. Les forces chinoises se montrent beaucoup trop nombreuses débordant rapidement les troupes françaises ce qui rend la retraite obligatoire.

C’est une défaite militaire pour la France, qui est contrainte de se retirer de Lang-Son et donc de concéder du terrain face aux Chinois. Les pertes humaines semblent néanmoins plus conséquentes du côté chinois, avec environ 1600 morts contre 287, pour les Français. Les échos de cette défaite se font entendre jusqu’à Paris, entraînant une crise politique majeure et la fin du gouvernement de Jules Ferry. C’est le début de la très controversée retraite de Lang Son : la seconde brigade française se replie vers le delta du fleuve Rouge, abandonnant l'essentiel des gains des deux derniers mois.

Contexte

Après plus de six mois de guerre franco-chinoise, la campagne de Lang Son, du 3 au 13 février 1885, a permis aux troupes françaises de conquérir la ville de Lang Son, au nord du Tonkin et à proximité de la frontière chinoise. Le 17 février 1885, le général en chef du corps expéditionnaire du Tonkin, Louis Brière de l'Isle, quitte avec une des deux brigades la ville pour venir en aide aux assiégés de Tuyên Quang. Le commandant de la brigade restante, le général François de Négrier, reste pour chercher à contrer l'offensive des Chinois. Le 23 février, les Chinois sont défaits[1]. Les Français cherchent alors à avancer vers le nord.

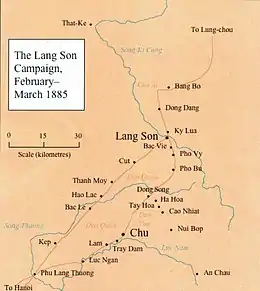

Situation géographique

La campagne se déroule au nord de l'Indochine, à la frontière chinoise, dans la région du Tonkin. Cette bataille s'est déroulé au nord de la ville de Lang-Son, qui se trouve elle-même sur la rivière du Song Ki Cong, faisant de la ville un lieu de communication important à la frontière chinoise. Région très montagneuse, Bang Bo se trouve en plein sur la route mandarine, où les troupes chinoises ont établies une ligne de forts et de retranchements sur tous les pitons[2] - [3].

Ordre de bataille chinois

A la mi-mars, près de la frontière Tonkinoise autour des camps de Yen Cua Ai et Bang Bo , neuf commandements militaires chinois sont retranchés aux côtés de six principales forces armées qui comptabilisent environ 32 000 hommes. Le camp de Yen Cua Ai est tenu par le général Feng Zicai qui a sous ses ordres dix bataillons. Une force plus petite sous le commandement de Wang Xiaochi est également présente. Ces deux armées comptent environ 7 500 hommes au total. À deux ou trois kilomètres plus loin, autour du village de Mufu, derrière Yen Cua Ai, se trouvent les commandants Su Yuanchun et Chen Jia qui dirigent 7 000 hommes en tout. À quinze kilomètres derrière Mufu, deux autres commandants Jiang Zonghan et Fang Yusheng déploient 7 000 hommes autour du village de Pingxiang. Le chef de l'armée du Guangxi, Pan Dingxin, se situe à 30 kilomètres derrière Mufu à Haicun avec 3 500 hommes. À cinquante kilomètres à l'ouest de Zhennanguan, 3 500 soldats sous le commandement de Wei Gang sont déployés dans les alentours du village d'Aiwa. Enfin, à quinze kilomètres à l'est de Zhennanguan, à l'intérieur du Tonkin, le village de Cua Ai est occupé par Wang Debang et ses 3 500 hommes. Chinese forces (en)

Ordre de bataille français

La 2e brigade commandée par Oscar de Négrier compte entre 1 500 et 2 500 hommes. L'ordre de bataille de la brigade en mars 1885 est le suivant[4] :

- 3e Régiment de marche (Lieutenant-Colonel Herbinger)

- 23e bataillon d'infanterie de ligne (Lieutenant-Colonel Godart)

- 111e bataillon d'infanterie de ligne (chef de bataillon Faure)

- 143e bataillon d'infanterie de ligne (chef de bataillon Farret)

- 4e Régiment de marche (Lieutenant-Colonel Donnier)

- 2e bataillon de la Légion étrangère (chef de bataillon Diguet)

- 3e bataillon de la Légion étrangère (Lieutenant-Colonel Schoeffer)

- 2e bataillon du régiment de marche de zouaves (chef de bataillon Servière)[5]

- 1er bataillon du 1er régiment de tirailleurs tonkinois (chef de bataillon Jorna de Lacale)

- Trois batteries d'artillerie (capitaines Martin, Jourdy et de Saxcé)

Il faut compter aussi la présence de la première brigade dirigée par le colonel Ange Laurent Giovanninelli avec l'appui de la batterie de Roussel. Malgré le retard, les soldats prennent part à la campagne de Lang Son. Les soldats de la deuxième brigade de De Négrier ne sont pas tous stationnés à Lang Son, n’étant ainsi pas immédiatement disponibles pour les combats . Les quatre compagnies du deuxième bataillon africain doivent maintenir une ligne d'approvisionnement vitale ce qui oblige les soldats à s'éparpiller entre Lang et Chu. [6] [7] [8]

Déroulement de la bataille

Préparatifs de l'offensive

Le 22 mars, le poste avancé français de Dong Dang, situé à quelques kilomètres au nord de Lang Son se fait attaquer par les forces chinoises placées sous le commandement de Feng Jicai. Le premier assaut chinois se fait facilement repousser par les soldats français dirigés par le lieutenant-colonel Paul-Gustave Herbinger qui est devenu chef du deuxième bataillon de légion étrangère. À la suite de cette première offensive, le général De Négrier est contraint de ramener toutes les troupes de la deuxième brigade dans la région afin de soutenir le lieutenant-colonel Paul-Gustave Herbinger. L'objectif est de lancer une riposte immédiate derrière la frontière et d'attaquer l'armée du Guangxi dans ses retranchements près du Zhennanguan à Bang Bo.[4] L'idée derrière cet affrontement est d'éloigner les troupes chinoises de Dong Dang.[9] [7]

La ligne de ravitaillement qui doit permettre le lancement de l'offensive n’est protégée que par une compagnie du deuxième bataillon africain dirigé par Servière et par les batteries de Martin et Roussel. Quant à Dong Dan, la ville est défendue par le 23e Bataillon d'infanterie de ligne sous le commandement du Lieutenant-colonel Godart. Le matin du 23 mars, le général De Négrier s'avance vers la frontière chinoise à Zhennanguan avec une petite armée constituée de 1 600 hommes et 10 canons.Tous ces soldats sont issus des 111e et 143e bataillons de ligne, des 2e et 3e bataillons de légion étrangère et des batteries de Roperh et de Saxcé. D'autres renforts sont également présents au Lang Son, mais De Négrier décide de ne pas les attendre pour entreprendre l'offensive.[8]

Les 23 et 24 mars, la deuxième brigade lance des assauts près de Zhennanguan contre l'armée de Guangxi. En Chine, ce conflit armé est connu sous le nom de « Bataille de Zhennan Pass » alors qu'en Europe on connaît cet affrontement sous le nom « bataille de Bango Bo », ce qui fait référence au nom du village où se trouve la position des soldats chinois.

Le 23 mars, les soldats français parviennent à repousser sur leur flanc droit une contre-attaque chinoise hésitante lancée par Wang Debang de Cua Ai. [10] [8]

Contre-attaque chinoise et débâcle de la deuxième brigade française

Le 24 Mars, le général prévoit une attaque frontale et arrière simultanée contre les troupes de Feng Zicai, qui tiennent une ligne de tranchées devant Bang Bo. L'attaque arrière doit être effectuée par le deuxième bataillon de la Légion étrangère de Diguet et le 143e bataillon de Farret alors que l'attaque frontale doit être menée par le 111e bataillon de Faure. [11] [12]

Les deux chefs de bataillons Farret et Diguet ainsi que leurs hommes se font guider par le lieutenant-colonel Herbinger vers leurs positions d'attaque. [13] Malheureusement pour eux, ils perdent leur chemin à cause d'un épais brouillard [11] [14]. Le général De Négrier ignore que Herbinger n'atteint pas ses objectifs, il confond les deux bataillons du lieutenant-colonel qui se dirigent vers la « Longue Tranchée » devant Bang Bo avec une colonne de troupes chinoises. Dans cette confusion générale est ordonné l'assaut frontal avec les hommes du 111e bataillon d'infanterie de ligne de Faure.[15]

L'infanterie de Feng Zicai ainsi que les forces chinoises stationnées sur les collines voisines mettent rapidement en déroute le bataillon français. Néanmoins, deux compagnies sur quatre du bataillon parviennent à atteindre la tranchée et réussissent à repousser avec des combats au corps à corps une contre-attaque chinoise menée par Feng Zicai. Le capitaine Verdier accompagné d'une compagnie française réussit à se désengager et à rejoindre le bataillon [15]. Cet officier supérieur, sous le pseudonyme de Jacques Harmant, est connu, entre autres, pour son compte rendu détaillé de la campagne « La vérité sur la retraite de Lang-Son ». Finalement, le 111e bataillon et Verdier parviennent à s'extirper pour se mettre en lieu sûr.

Le 143e bataillon d'infanterie de ligne et le 2e bataillon d'infanterie de la légion étrangère entrent avec plusieurs heures de retard à droite du champ de bataille. La capture du fort chinois par ces troupes est le seul succès français de la journée. À 15 heures, Le chef de l'armée du Guangxi, Pan Dingxin, décide de lancer une contre-attaque sur tous les fronts à la suite de la débâcle du 111e bataillon. La position des soldats français est très compliquée.

Les chinois ont encerclé la compagnie du capitaine Gayon du 143e bataillon. Ignorant l'ordre de Herbinger de laisser Gayon à son sort, le capitaine Cotter du deuxième bataillon de légion étrangère de Diguet conduit sa compagnie à la rescousse de Gayon. Les légionnaires arrivent à dégager avec succès les hommes de Gayon mais le capitaine Cotter y perd la vie [16]. Le 2e bataillon de légion étrangère de Diguet et le 143e Bataillon d'infanterie de ligne de Farret se replient lentement, les soldats se retournent régulièrement et tirent pour garder les chinois à distance.

Au même moment, le troisième bataillon de légion étrangère du lieutenant-colonel Schoeffer reçoit l'ordre de rester autour de Dong Dang sur le sol tonkinois dans l'objectif de protéger la ligne de retraite de la deuxième brigade. Les soldats de Schoeffer permettent aux trois autres bataillons d'infanterie et aux deux batteries d'artillerie de battre en retraite, en repoussant les attaques chinoises sur les deux flancs français. Quant au Général, il combat avec l'arrière-garde française en protégeant la retraite stratégique des soldats.[17]

Après les scènes de désordre et la prise de conscience des lourdes pertes françaises ( 70 morts et 188 blessés ), [18] [19] [20] De Négrier décide de se replier sur Lang Son [21]. Malgré cet échec français, les pertes chinoises au col de Zhennan se révèlent très lourdes avec 2 000 à 3 000 morts.

Conséquences politiques et militaires

Une défaite française

L'armée française se retire sur Lạng Sơn avec 70 tués et près de 200 blessés. Quatre jours plus tard, le 28 mars, elle stoppe une offensive chinoise à la bataille de Kỳ Lừa, infligeant de lourdes pertes aux Chinois, grâce à leur artillerie, mais subissent 7 morts et 38 blessés, parmi lesquels le général Oscar de Négrier. Son remplaçant,le lieutenant-colonel Paul-Gustave Herbinger (1839–1886), ordonne dans l’après-midi que la ville de Lạng Sơn soit rapidement abandonnée, car il craint son encerclement[22]. C’est la très controversée retraite de Lang Son : la seconde brigade française se replie vers le delta du fleuve Rouge, abandonnant l'essentiel des gains des deux derniers mois[23].

Les échos de la défaite se font ressentir jusqu'à Paris et le 30 mars, l'Assemblée nationale est mise au courant de la situation au Tonkin. Au matin, une députation de l’Union républicaine» et de la Gauche républicaine, les deux groupes représentant l’essentiel du soutien au chef du gouvernement Jules Ferry, lui demandent de démissionner. [24] La bourse de Paris réagit également : le 30 mars, la valeur de l’emprunt d’État à coupon de 3 % baisse de 3,50 francs en une seule journée, alors qu’il n’avait baissé que de 2,50 francs le jour de la déclaration de guerre en 1870[25].

Ferry tente de réclamer un crédit d’urgence pour renforcer le corps expéditionnaire du Tonkin, mais la fronde, menée par Georges Clemenceau, entraîne un long débat en défaveur du président du Conseil. Les députés rejettent la motion de priorité pour les crédits, par une large marge de 306 voix contre 149. Cette défaite marque la fin de son gouvernement. Le jour même, Ferry remet la démission du Gouvernement au président de la République Jules Grévy[26].

Victimes et prisonniers

Une défaite française qui ne se retrouve pas forcément dans les pertes humaines de chaque camp. La France dénombre un total de 287 victimes : 74 morts et 213 blessés, contre 1 650 morts et blessés pour les Chinois, selon des estimations françaises. 7 officiers font partie des victimes, ainsi que 6 sont blessés côtés français. 70 morts et 188 blessés rien que pour les combats du 24 mars[22] - [27].

Pertes par bataillon :

Les plus grosses pertes viennent du 111e Bataillon, avec 31 morts et 58 blessés. Suivi du bataillon de la 2e légion, avec 12 morts et 68 blessés, puis le 143e bataillon, 17 morts et 48 blessés, et enfin le bataillon de la 3e légion, 12 morts et 34 blessés[27].

Parmi les officiers tués se trouvent :

2e Lieutenant René Normand, 111e batallion

2e Lieutenant René Normand, 111e batallion Doctor Raynaud, 111e bataillon

Doctor Raynaud, 111e bataillon Captain Patrick Cotter, bataillon de la 2e légion

Captain Patrick Cotter, bataillon de la 2e légion Captain Brunet, bataillon de la 3e légion

Captain Brunet, bataillon de la 3e légion

Notes et références

- Bodin 2012.

- Frémeaux et Bodin 2012.

- Lecomte 1895.

- Armengaud 1901, p. 40.

- Le régiment de marche de zouaves est composé du 4e bataillon du 2e zouaves et d'un bataillon mixte (1er régiment de zouaves et 4e régiment de zouaves).

- Harmant 1892, p. 212.

- Rouyer 1906, p. 86.

- Challan de Belval 1904, p. 359.

- Harmant 1892, p. 211.

- Harmant 1892, p. 215.

- Challan de Belval 1904, p. 361.

- Harmant 1892, p. 223.

- Armengaud 1901, p. 53.

- Armengaud 1901, p. 44.

- Challan de Belval 1904, p. 362.

- Challan de Belval 1904, p. 363.

- Harmant 1892, p. 220.

- Harmant 1892, p. 235.

- Brière de l'Isle et Herbinger 1885, p. 12.

- Rouyer 1906, p. 88.

- Challan de Belval 1904, p. 364.

- Brière de l'Isle et Herbinger 1885.

- Gaillard 1996, p. 34.

- Frémeaux, Bodin 2012.

- Bobrie 1976.

- Gaillard 1996, p. 35.

- Lecomte 1895, p. 453.

Annexes

Monographie

- François Bertout De Solieres, Les Hauts faits de l'armée coloniale, ses héros. Annam, Côte d'Ivoire, Chine, Dahomey, Guyane, Paris, Hachette Bnf, .

- Christian Lechervy et Nicolas Regaud, Les guerres d'Indochine, du Xe au XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, .

- Pierre Brocheux et Daniel Hémery, Indochine : la colonisation ambiguë, 1858-1954, Paris, Éditions La Découverte, .

- Jacques Frémeaux et Michel Bodin, Les Français au Tonkin, 1870-1902 : une conquête difficile, Paris, SOTECA, .

- (en) Bruce Allen Elleman, Modern Chinese Warfare, 1795-1989, London, Routledge, .

- Albert Rouyer, Histoire militaire et politique de l'Annam et du Tonkin depuis 1799, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, .

- Jean-Michel Gaillard, Le Désastre de Lang Son, Paris, .

Témoignages

- Jean François Lecomte, Lang-Son: Combats Retraite Et Negociations, Paris,

- Louis Brière de l'Isle et Paul-Gustave Herbinger, A la recherche de la vérité sur l'évacuation de Lang-Son: le général Brière de l'Isle et le colonel Herbinger, Paris, Jules Gervais, .

- Albert Challan de Belval, Au Tonkin, 1884-1885: Notes, souvenirs et impressions, Paris, Plon-Nourrit et Cie, .

- Jacques Harmant, La vérité sur la retraite de Lang-Son: Mémoires d'un combattant, Paris, Albert Savine, (lire en ligne).

- Jean-Louis Armengaud, Lang Son: journal des opérations qui ont précédé et suivi la prise de cette citadelle, Paris, .

Article

- François Bobrie, « le coût budgétaire de l'expansion française entre 1850 et 1913 », Finances publiques et conquête coloniale, (lire en ligne).