Bassin houiller de Basse Loire

Sillon houiller de Basse Loire

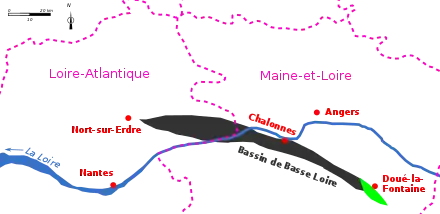

Le bassin houiller de Basse Loire (ou sillon houiller de Basse Loire) est un gisement de houille situé à cheval entre les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France.

Le gisement s'est principalement formé au Namurien (daté entre -325 et -315 millions d'années) et dans une moindre mesure, au Stéphanien (daté entre -307 et -299 millions d'années).

Le charbon est mentionné pour la première fois au XIIIe siècle, l'activité est alors artisanale et anarchique. Les premières véritables concessions apparaissent au milieu du XVIIIe siècle. Les recherches vont s'intensifier et au XIXe siècle, la production va s'industrialiser pour alimenter les fours à chaux de la région. L'activité décline fortement au XXe siècle et cesse définitivement en 1964. La production totale du gisement s'élève à 5 millions de tonnes.

Plusieurs vestiges subsistent au début du XXIe siècle : quatre sites principaux sont préservés et mis en valeur comme les mines de la Gautellerie et de La Guibretière, le site des Malécots qui est le dernier à fermer ou encore la mine de la Tranchée qui est inscrite aux monuments historiques.

Situation

- Namurien

- Stéphanien

- Limites départementales

Le bassin houiller s'étend de Nort-sur-Erdre, dans le centre-est du département de la Loire-Atlantique jusqu'à Doué-la-Fontaine dans le sud-est du Maine-et-Loire, en passant par Chalonnes-sur-Loire en région française des Pays de la Loire. Il est intercalé entre les villes de Nantes et Angers.

Les gisements houillers les plus proches sont le bassin houiller de Laval au nord et celui de Vendée, au sud, ces trois bassins appartiennent à la même région. Le bassin de Quimper est situé à l'ouest, en Bretagne.

Géologie

Le bassin houiller de Basse Loire est composé de deux gisements géologiquement différents : la majorité de la superficie appartient à l'âge Namurien (daté entre -325 et -315 millions d'années), exploité par 12 concessions et l'extrémité est appartient au Stéphanien (daté entre -307 et -299 millions d'années), exploité par une seule et unique concession, celle de Doué-la-Fontaine[1].

La qualité du charbon est très variable d'un point du bassin à l'autre. La teneur en cendres est majoritairement supérieure à 10 %. La meilleure qualité est exploitée à Chalonnes, tandis que la plus mauvaise est celle du gisement isolé de Doué-la-Fontaine[2].

Le pendage des couches de houille est toujours caractérisé par une forte inclinaison, parfois jusqu'à la verticale. Les veines sont très irrégulières, perturbées par de multiples failles[3]. Les couches forment parfois des chapelets avec des renflements mesurant 6 à 20 mètres d'épaisseur appelés « brouillards » qui permettent des périodes de prospérité alors que d'autres fois, les couches serrées, écrasées appelés « crains » provoquaient, le plus souvent, l'arrêt de l'exploitation[4].

Histoire

L'époque de la découverte du charbon en Basse-Loire n'est pas connue, mais est « très ancienne » comme dans le proche bassin houiller de Laval. L'exploitation artisanale et anarchique des affleurements par quelques propriétaires terriens est mentionnée pour la première fois dans les archives du XIIIe siècle, mais les premières exploitations seraient plus anciennes selon le BRGM. En 1750, 37 puits de mine occupant 123 mineurs sont en exploitation à Chaudefonds-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné et Chalonnes-sur-Loire. Leur profondeur ne dépasse pas la cinquantaine de mètres, les techniques d'exhaure ne permettent pas de descendre plus profondément, l'aérage est naturel et guidé par des barrières en bois. La qualité de l'air était mise en évidence par des chandelles allumées en permanence dans les travaux et qui brulent plus ou moins en fonction du taux d'oxygène. Le boisage est constitué de simples perches et poteaux. Ces techniques perdurent jusqu'au début du XIXe siècle[3].

Le XIXe siècle est une période de forte recherche qui voit l'accord de plusieurs concessions. Le développement des bassins miniers anglais, notamment, attise l'envie de nombreux investisseurs de faire fortune dans l'exploitation du charbon. Certains d'entre eux exploiteront des mines avec des moyens disproportionnés, pendant plusieurs années, sans aucune rentabilité et sans retour sur investissement[3].

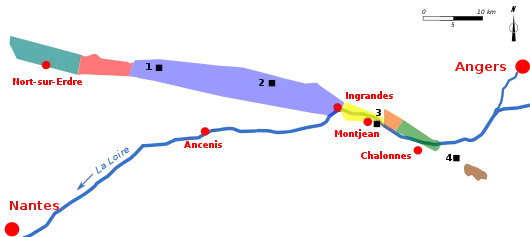

Concessions

2. Puits de la Gautellerie ;

3. Puits de la Tranchée ;

4. Puits des Malécots.

Languin

La concession de Languin (commune de Nort-sur-Erdre) – qui comprend alors le périmètre de la concession des Touches et de Mouzeil – est accordée le et prolongée le . Les deux concessions de Languin et des Touches sont séparées, la nouvelle concession de Languin est instituée le avec une superficie de 33,59 km2. La concession est renoncée en 1927. L'exploitation commence à la Ferrière, à l'est, entre la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. C'est dans cette zone que se trouve le puits Ursule qui est le plus profond de la concession avec ses 205 mètres[5]. La centaine d'autres puits faisant généralement 70 à 140 mètres. La partie centrale, dite « mine des Anglais » est le plus productive entre 1830 et 1884 avec 85 000 tonnes de houille extraites sur les 101 408 tonnes sorties de la concession. La zone ouest, « la Praie » a été exploitée jusqu’à 100 mètres de profondeur. De nombreux travaux sont contraints de fermer en raison de fortes infiltrations d'eau[6].

Les Touches

Issue de la concession de Languin, la concession des Touches est accordée le et agrandie le avec une superficie de 19,73 km2. La concession est renoncée en 1934[7]. La principale période d'exploitation s'étale de 1836 à 1875. Quatre veines sont présentes dans le sous-sol de la concession, la plus exploitée est la veine Saint-Auguste qui atteint l'épaisseur la plus importante (2,50 m au maximum). C'est pour elle que les deux puits les plus profonds de la concession sont creusées, le puits de la Bougonnière (200 m) et le puits Saint-Auguste (240 m). Le tonnage extrait entre 1838 et 1875 atteint 95 318 tonnes. Les dernières recherches ont lieu entre 1917 et 1919. La concession des Touches n'est jamais rentable, la qualité médiocre du charbon et les fortes venues d'eau sont les principales causes, ainsi, en 1897, l'essentiel de la production (4 765 tonnes) est directement utilisé par les machines à vapeur de la mine pour l'exhaure de l'eau et l'extraction du charbon[8].

Montrelais-Mouzeil

Le charbon de Montrelais est mentionné dès 1650 et la concession est accordée le . La concession de Mouzeil est mentionnée en 1746 mais elle est initialement réunie avec celles de Languin et des Touches, elle devient indépendante en 1791. La concession unifiée de Montrelais-Mouzeil est accordée le , les limites sont réduites par rapport à 1791 mais elle reste la plus grande concession du bassin houiller avec 98,75 km2[9].

La partie ouest de la concession s'étend sur 7 km de long pour 1,7 km de large[10].

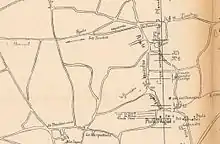

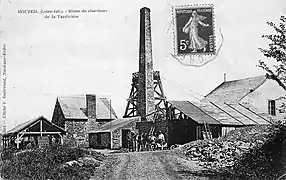

Deux principales zones sont exploitées dans la partie Ouest de la concession de Montrelais-Mouzeil : la Transonnières, qui renferme deux veines de houille et la Tardivières qui renferme également deux couches, la veine sud est la plus épaisse (2,40 m) tandis que la veine nord ne dépasse pas un mètre. le puits le plus profond de l'ouest de la concession est le puits Saint-Georges (290 m)[10].

- Mines de la Tardivières.

La partie est de la concession s'étend sur 13 km de long pour 1,6 km de large, elle abrite trois veines (ou faisceaux) différentes[10].

Le faisceau nord, dont la meilleure couche atteint 1,50 mètre, est exploité à la Grand'Mine, où le puits de Grand Militaire atteint 226 mètres de profondeur et à la Gautellerie dont le puits s'enfonce jusqu'à 240 mètres[10].

- La mine de la Gautellerie en activité.

Le faisceau sud n'est connu que sous la forme d'affleurements[10].

Le prolongement du faisceau sud offre les couches les plus épaisses et les plus exploitées (quatre couches cumulant 5 à 8 mètres), les puits les plus importants sont le puits Cécile (300 m) situé à la Peignerie et le puits Neuf (390 m) à la Berthauderies[10].

Une brève tentative de relance a lieu entre 1918 et 1921, mais arrêtée, faute de rentabilité, environ 10 000 tonnes sont extraites en trois ans. La concession de Montrelais-Mouzeil a produit plus de 1,7 million de tonnes de houille[10], ce qui en fait la plus importante du bassin[4].

Deux sites miniers sont conservés et mis en valeur au début du XIXe siècle : le puits de la Gautellerie à Loireauxence[i 1] - [i 2] - [i 3] et de la mine de La Guibretière à Teillé[i 4] - [i 5].

- Vestiges de la mine de la Gautellerie.

Bâtiment de recette.

Bâtiment de recette. Puits de mine.

Puits de mine. Cheminée.

Cheminée.

- La cheminée de mine de La Guibretière.

Montjean

Les premières mentions du charbon de Montjean remontent au XVe siècle. La concession de Montjean, d'une superficie de 10,74 km2, est instaurée le . La concession connait deux extensions, la première le , la seconde le puis une réduction le [11].

Dix couches sont exploitées, ainsi que quelques veinules. Trois couches du Pavillon cumulent une épaisseur allant de 2 à 8 mètres. Une cinquantaine de puits sont creusés dans la concession[12].

La partie est de la concession, surnommée « La Garenne » est exploitée jusqu'en 1892. Une partie des galeries se trouvent sous le lit de la Loire. Dans cette zone, le puits le plus profond mesure 303 mètres de profondeur[12].

Sous la Loire, les couches exploitées par un puits 208 mètres creusé dans les alluvions, ce qui engendre de fortes arrivées d'eau (jusqu'à 50 m3/h). Cela équivaut à extraire une tonne d'eau pour une tonne de charbon[12].

La région des Pirouets a été exploitée jusqu'en 1843 et a été abandonnée en raison de fortes venues d'eau. le puits le plus profond de cette zone atteignait 131 mètres[12].

La mine de charbon de la Tranchée est inscrite au titre des monuments historiques en 2004[i 6].

- Mine de charbon de la Tranchée.

Saint-Germain-des-Prés

La concession de Saint-Germain-des-Prés est instaurée le avec une superficie de 13,14 km2, une première extension a lieu le . Le ,la concession de Saint-Germain-des-Prés fusionne avec les concessions su Désert et de Layon-sur-Loire pour former les mines de Chalonnes[13].

Cette concession ne connait aucune exploitation, les travaux de recherche étant abandonnées en raison de fortes arrivées d'eau, notamment en 1918[14].

Vilette et Saint-Georges-sur-Loire

Les premières recherches de houille à Saint-Georges-sur-Loire ont lieu en 1826, la concession est instituée le avec une superficie de 11,50 km2, elle fusionne en 1928 avec la concession du Désert pour devenir la concession de Vilette et Saint-Georges-sur-Loire. Quatre ou cinq puits ont exploité le charbon entre 1826 et 1848. Le plus profond est le puits de l'Arche de la Rote-aux-Loups avec ses 109 mètres de profondeur[15].

Désert

Les premières demandes de concession pour exploiter le charbon du secteur de Chalonnes-sur-Loire remontent à 1838, la concession du Désert est finalement accordée le avec une superficie de 11,84 km2. Elle fusionne en 1928 avec la concession de Saint-Georges-sur-Loire pour devenir la concession de Vilette et Saint-Georges-sur-Loire. La demande de renonciation de concession est émise le [16].

Cinq puits ont été creusés avec le procédé des caissons à l'air comprimé pour traverser les alluvions de la Loire et atteindre les meilleures couches[17] :

- Puits no 1 ( 286 m) ;

- Puits no 2 (560 m) ;

- Puits no 3 (> 300 m) ;

- Puits no 4 (310 m) ;

- Puits no 5 (135 ou 180 m).

Le fonctionnement de ces puits est permis par l'installation de puissantes pompes. Le , le puits no 1 a été définitivement abandonné à la suite de la casse de la maîtresse-tige de la pompe qui fournissait un débit de 142 m3/h[17]. Le puits de la Vilette, creusé en 1909 vers Saint-Georges, est abandonné le , à 160 mètres de profondeur à la suite d'une crue de la Loire qui a rompu la digue de Montjean[18]. Il connaitra une reprise d'activité jusqu'en 1921. La concurrence du charbon du Nord, de l'Est et de l'étranger ainsi que la fermeture progressive des fours à chaux participent au déclin des mines de Chalonnes dans les années 1900. Les deux derniers puits no 4 et no 5 sont fermés en 1913 et la concession abandonnée[19].

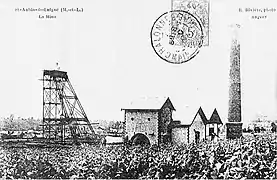

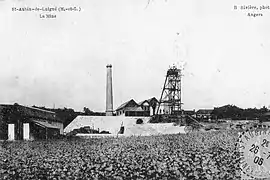

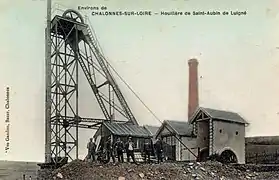

- La puits no 4 de Chalonnes.

Fonçage.

Fonçage.

Layon-sur-Loire puis Saint-Lambert et Saint-Aubin

Le secteur des communes de Saint-Lambert-du-Lattay, Val-du-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné est le plus ancien du bassin minier, les premières mentions remontent au XIIIe siècle et l'activité s'intensifie à partir de 1753. La concession de Layon-sur-Loire est instituée le . Le , la concession change de nom pour Layon-et-Loire et devient perpétuelle. Le , elle fusionne avec les concessions de Chaudefonds et Saint-Lambert-du-Lattay pour devenir la concession de Saint-Lambert et Saint-Aubin avec une superficie ramenée à 2,68 km2 après une réduction de surface[20].

| Système | Quartier | Épaisseur de l'étage géologique | Nombre de couches de houille | Épaisseur maximum de la couche principale | Travaux miniers |

|---|---|---|---|---|---|

| Essarts | 340 m | 3 | 1,30 m | Zone peu exploitée où les travaux ne dépassent pas 66 mètres. | |

| Patis | 200 m | 3 | 0,60 m | Zone peu exploitée. | |

| Noulis | 220 m | 3 | 1,30 m | Nombreux puits, le plus profond est le puits Bault (105 m). | |

| Belair | 140 m | 4 | 1,50 m | Quelque puits profonds dont le puits des Malécots (104 m). | |

| La Barre | 160 m | 3 | 1,50 m | Plusieurs puits, le plus profond est le puits Vouzeau (136 m). | |

| Goismard | Roc | 140 m | 6 | 0,70 m | Puits nombreux, le plus profond est le puits Saint-Marc (170 m), également exploité par le puits Saint-Barbe du système Bourgogne. |

| Chêne | Un seul et unique charbonnage, le puits du Chêne (170 m). | ||||

| Bourgogne | 160 m | 3 | 2,00 m | Puits nombreux, le plus profond est le puits Saint-Barbe (185 m). | |

| Poirier-Samson | 200 m | 2 | 0,80 m | Travaux méconnus, antérieur à 1753. | |

Le puits Bigeard, des mines de la Roulerie n'appartient à aucun des huit systèmes précités. Il est foncé entre 1904 et 1907 jusqu'à 110 mètres, entre Saint-Aubin-de-Luigné et Bésignon, il rencontre trois couches cumulant 1,80 à 6,80 mètres. Malgré le déclin des mines de Chalonnes, ce puits est équipé d'un chevalement métallique et de cages d'extraction (ascenseur) quand les autres puits du bassin minier sont équipés de chevalement en bois et de cuffats (demi-tonneau). Il subit une première fermeture en 1911 avant de reprendre son activité entre 1917 et 1927 pour compenser les pénuries par sa faible production[22] - [23].

- Le puits Bigeard des mines de la Roulerie.

Construction.

Construction.

Le site des Malécots, relancé après des recherches menées entre 1917 et 1923[22] est le dernier à fermer en 1964[24]. Cette mine exploite de façon artisanale 5 000 tonnes par an au plus fort de l'activité grâce à trente mineurs de fond et une vingtaine d'autres ouvriers. Les charbon, essentiellement destiné au chauffage domestique est expédié par camion, principalement à Angers. L'arrivée du fioul domestique rendra le charbon des Malécots moins compétitif[25]. La restauration et la mise en valeur depuis 2008 sont assurées par la Communauté de communes Loire-Layon (Maine-et-Loire), assistée de l'Association Sainte-Barbe des Mines et Corniche Angevine[26].

- Site des Malécots.

Fusain représentant le puits no 1 des Malécots en 1868.

Fusain représentant le puits no 1 des Malécots en 1868. Reconstitution du puits no 2.

Reconstitution du puits no 2.

La production de cette concession avant 1811 n'est pas connue mais doit être importante selon le BRGM. Entre 1811 et 1892, 878 573 tonnes sont exploitées. Après 1892, la production est dérisoire et n'excède pas quelques milliers de tonnes. La production totale avoisine le million de tonnes selon le BRGM[22].

Chaudefonds

Les premières mentions remontent aux environs de 1754, la concession de Chaudefonds-sur-Layon est accordée le avec une superficie de 2,68 km2. Sept puits exploitent deux lambeaux du bassin de mauvaise qualité et discontinus entre 1825 et 1840. Le charbonnage le plus profond est le puits de l'Espérance avec 107 mètres de fond. La production de cette concession est faible avec 5 200 tonnes de houille extraites. Elle fusionne avec la concession de Layon-sur-Loire en 1908[27].

Saint-Lambert-du-Lattay

La concession de Saint-Lambert-du-Lattay est instituée le , avant cette date, la zone exploitée appartient à la concession de Saint-Georges-Chatelaison[28]. Quelques puits sont creusés, dont le plus profond, Saint-Joseph, atteint 108 mètres. En 1853, le puits de Beaulieu 205 mètres est envahi par les eaux du Layon, les travaux miniers étant juste en dessous du lit de la rivière. Ce puits arrêté, en 1893, a fourni 341 310 tonnes. Le puits du Coteau, arrêté en 1903, a fourni 23 750 tonnes[29].

Saint-Georges-Chatelaison

Les premières mentions remontent à 1724, la concession de Saint-Georges-sur-Layon est accordée le avec une superficie de 35 lieues carrées[30].

Dans cette concession, les puits dépassant cent mètres de profondeur sont fréquents. La couche Épinette est exploitée par plusieurs puits, le plus profond est le puits Adèle (166 mètres). C'est le secteur des couches no 2 et 3 qui est le plus exploité et qui compte les puits les plus importants, notamment le puits Sagesse (203 mètres). La couche no 4 est exploitée par deux puits : Solitaire (180 mètres) et la Bonnetrie (166 mètres). La couche no 5 est exploitée par plusieurs puits, le plus profond étant le puits du Nord (133 mètres). Les veines no 6 à 10 n'ont pas été exploitées de façon intense, le secteur compte tout de même plusieurs puits dont le plus profond est le puits Saint-Barthélemy (60 mètres). Enfin, le secteur est de la concession est exploité par quelques puits à partir de 1853, notamment le puits Saint-Jacques (191 mètres)[31].

Doué-la-Fontaine

Contrairement aux autres concessions, Doué-la-Fontaine ne fait pas partie du Namurien, c'est la seule concession du Stéphanien. Les couches sont moins inclinées mais ne font que 30 cm d'épaisseur en moyenne pour la petite veine et 70 cm pour la grande veine. Les premières mentions de ce gisement remontent à 1769, la concession est instaurée le avec une superficie de 8,92 km2 puis étendue à 15,90 km2 le avant d'être abandonnée en 1867[32].

Les principaux puits sont dénommés Minière (80 m), Argent Perdu et Beauregard. D'autres puits moins importants rencontrent des couches plus minces et irrégulières, ce sont les puits Saint-François, de l'Est, du Roc, du Ruisseaux et du Vieux Feux. Un dernier puits creusé en 1873 jusqu'à 63 mètres de profondeur ne rencontre qu'une couche de 15 cm à 14 mètres de profondeur, c'était la dernière tentative de recherche dans cette concession qui est définitivement abandonnée[33].

Production

La production totale du gisement s'élève à 5 millions de tonnes[34]. L'essentiel de la production est destiné aux fours à chaux de la région[19].

| importance | concession | production | |

|---|---|---|---|

| production > 500 000 t | Montrelais-Mouzeil | 1 700 000 t | |

| Désert | 1 200 000 t | ||

| Layon | 1 000 000 t | ||

| Montjean | 510 000 t | ||

| Total | 4 410 000 t | ||

| 500 000 t > production > 20 000 t | Concession de Saint-Lambert et Saint-Aubin | 365 000 t | |

| Languin | 101 500 t | ||

| Les Touches | 95 500 t | ||

| Total | 562 000 t | ||

| 20 000 t > production | Doué-la-Fontaine (Stéphanien) | 5 000 à 10 000 t | |

| Chaudefonds | 5 200 t | ||

| Saint-Germain des Prés | ? | ||

| Saint-Georges-sur-Loire | ? | ||

| Saint-Georges-Chatelaison | ? | ||

| Total | supérieur à 10 200 ou 15 200 t | ||

| TOTAL | environ 5 000 000 t | ||

Notes et références

Références aux ouvrages

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 3.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 7.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 5.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 6.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 63.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 64.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 65.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 66.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 67.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 68.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 70.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 71.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 73.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 74.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 75.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 77.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 78.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 76.

- François Martin 2003, p. 1.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 79.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 80.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 81.

- François Martin 2003, p. 2.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 82.

- François Martin 2003, p. 3.

- François Martin 2003, p. 4.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 83-84.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 85.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 86.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 87.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 88.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 89.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 90.

- H. Etienne et J.-C. Limasset 1979, p. 0, Résumé.

Références à internet

- « La Gautellerie, un village minier en pays d'Ancenis », sur Ouest France, (consulté le ).

- « Patrimoine de La Rouxière », sur Commune de Loireauxence (consulté le ).

- « Chez vous à la mine de charbon de Loireauxence » [vidéo], sur Télénantes, (consulté le ).

- Valentin Biret, « Mines de Teillé. « Nous sommes des passeurs de flambeau » », sur Ouest France, (consulté le ).

- « La Route du Charbon », sur Commune de Teillé (consulté le ).

- « Ancienne mine de charbon de la Tranchée », notice no PA49000044, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- H. Etienne et J.-C. Limasset, Ressources en charbon de la région Pays-de-la-Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, Nantes, BRGM, (lire en ligne [PDF]).

- J. Blaise, Notice explicative de la feuille Thouarcé à 1/50000, BRGM, (lire en ligne)

- Philippe Cayla, Paysages miniers en Anjou : réflexions et application au paysage du bassin houiller de la Basse-Loire [article], Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, (lire en ligne)

- Didier Daniel (ill. Nathalie Lerouge), La bataille du charbon en pays d'Ancenis : L'histoire des mines nantaises, XVIIIe-XXe siècles, Coudray-Macouard, Editions Cheminements, , 185 p. (ISBN 2-914474-96-2 et 9782914474962, lire en ligne)

- François Martin, Les mines de charbon, c'était encore hier, chez nous..., Association Sainte-Barbe des Mines, (lire en ligne [PDF]).