Basilique San Zanipolo

La basilique des Saints-Jean-et-Paul (connue sous le nom de San Zanìpolo, contraction en vénitien de Santi Giovanni e Paolo[1]) est l'un des édifices médiévaux religieux les plus imposants de Venise. Il fait figure de Panthéon de la Sérénissime en raison du grand nombre de doges et d’autres personnages importants qui y furent enterrés à partir du XIIIe siècle. L’église est située sur le campo du même nom dans le sestiere de Castello.

_from_Campo_San_Zanipolo.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Culte | |

| Fondation |

XVe siècle |

| Diocèse | |

| Dédicataire | |

| Style | |

| Matériau | |

| Longueur |

96 m |

| Largeur |

40 m |

| Religion | |

| Ordre religieux | |

| Patrimonialité |

Partie d'un site du patrimoine mondial UNESCO (d) () |

| Site web |

| Coordonnées |

45° 26′ 21″ N, 12° 20′ 32″ E |

|---|

Histoire

D’après la légende, les origines de la basilique sont liées à une vision du doge Jacopo Tiepolo qui, après avoir rêvé d’un vol de colombes au-dessus d’un espace marécageux, en fit don en 1234 aux dominicains présents dans la ville depuis plus de dix ans. L’église fut alors construite immédiatement. Elle est dédiée à saint Jean et saint Paul, deux obscurs martyrs de l’Église romaine paléochrétienne du VIe siècle.

L’accroissement de l’activité des dominicains imposa rapidement un agrandissement qui fut dirigé par deux frères dominicains, Benvenuto da Bologna et Nicolo da Imola. Le chantier fut achevé en 1343 mais les travaux d’embellissement durèrent encore presque un siècle : le , l’église fut solennellement consacrée. Elle fut ensuite continuellement enrichie de sépultures monumentales, de tableaux et de sculptures réalisés par les plus grands artistes vénitiens jusqu’à ce qu’en 1806, en pleine ère napoléonienne, les dominicains soient éloignés de leur couvent, transformé en hôpital et l’église dépouillée de nombreuses œuvres d’art. Dans la nuit du 15 au , un incendie détruisit entièrement la chapelle du Rosaire, ainsi que les tableaux qui y étaient conservés. La restauration de cette chapelle ne s’acheva qu’en 1959.

L’extérieur

L’église se présente avec une façade très élevée de forme tripartite, ouverte par une rosace centrale et deux oculi sur chacun des côtés. La partie basse est caractérisée par six niches gothiques abritant des tombeaux et par le grand porche, orné de six colonnes en marbre apportées en 1459. Les auteurs en sont Bartolomeo Bon jusqu’aux chapiteaux, Domenico Fiorentino pour la frise et le maître Luce pour le sommet. La façade est couronnée de trois pinacles avec les saints dominicains Thomas d’Aquin, saint Dominique et saint Pierre martyr.

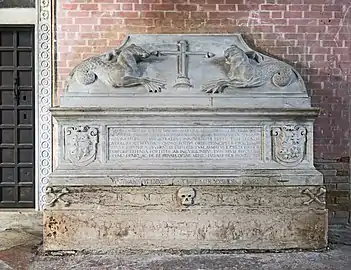

Des tombeaux sont adossés à la façade (de gauche à droite) Les sarcophages des doges Marino Morosini, Jacopo et Lorenzo Tiepolo, puis de l’évêque Marco Michiel et de Daniele et Pietro Bon ce dernier est datée de 1476. Sous le sarcophage de Marco Michiel la tombe du praticien Melchiorre Zeno.

.jpg.webp) L’extérieur

L’extérieur_-_Tomb_of_Marino_Morosini.jpg.webp) Tombe du doge Marino Morosini

Tombe du doge Marino Morosini_-_Tomb_of_Jacopo_e_Lorenzo_Tiepolo.jpg.webp) Tombe des doges Jacopo et Lorenzo Tiepolo

Tombe des doges Jacopo et Lorenzo Tiepolo_-_Portal.jpg.webp) Le portail par Bartolomeo Bon

Le portail par Bartolomeo Bon_-_Tomb_of_Marco_Michiel.jpg.webp) Tombe de l’évêque Marco Michiel

Tombe de l’évêque Marco Michiel_-_Tomb_of_Melchiorre_Zeno.jpg.webp) Tombe de Melchiorre Zeno

Tombe de Melchiorre Zeno_-_Tomb_of_Daniele_and_Pietro_Bon_-_1476.jpg.webp) Tombe de Daniele et Pietro Bon

Tombe de Daniele et Pietro Bon

Sur le flanc sud plusieurs sépultures sont visibles dans le mur de la basilique : Notamment les tombes de Franceesco Zen, Giovanni Barisano et Marino Contarini. Du même côté sont adossés plusieurs édifices et chapelles :

_-_Tomb_of_Francesco_Zen.jpg.webp) Tombe de Francesco Zen

Tombe de Francesco Zen_-_Tomb_of_Giovanni_Barisano.jpg.webp) Tombe de Giovanni Barisano

Tombe de Giovanni Barisano_-_Tomb_of_Marino_Contarini.jpg.webp) Tombe de Marino Contarini

Tombe de Marino Contarini

- la scuola du Saint Nom de Jésus, basse construction rectangulaire ;

- la chapelle du Saint Nom de Jésus, de style gothique, autour de laquelle le pavement d’origine du campo a été mis au jour ;

- l’abside semi-circulaire de la chapelle de la Vierge de la Paix ;

- la chapelle de Saint-Dominique ;

- le bâtiment actuel du couvent dominicain (depuis 1810) : à l’origine, il s’agissait de la scuola de Saint-Ursule, où l’on pouvait admirer les toiles de Vittore Carpaccio représentant la légende de sainte Ursule, chef-d’œuvre aujourd’hui conservé à l'Accademia;

- la Statue du Colleone depuis 1483.

À l'est, le chevet est percé de baies gothiques très élancées, expressions du gothique tardif vénitien. La coupole à double calotte, d’une hauteur externe de 55,40 m et interne de 41 m, fut ajoutée à la fin du XVe siècle.

_-_Scola_del_SS_Nome_di_Dio.jpg.webp) la scuola du Saint Nom de Jésus

la scuola du Saint Nom de Jésus_-_Campanile_a_vela.jpg.webp) Le clocher-mur

Le clocher-mur_-_Abside.jpg.webp) L'abside

L'abside

L’intérieur

.jpg.webp)

Le plan de la basilique est en croix latine avec un transept et trois nefs, séparées par d’énormes colonnes cylindriques (exceptées la quatrième à gauche et à droite qui sont des piliers formés de l’union de trois colonnes cylindriques plus légères). Les très hautes voûtes gothiques sont reliées horizontalement par des poutres en bois.

Les dimensions sont réellement grandioses : 101,60 m de longueur, 45,80 m de largeur dans le transept, 32,20 m de hauteur. Aux parois de la nef sont adossés de nombreux monuments et à droite s’ouvrent plusieurs chapelles. Le transept est également doté de deux chapelles de chaque côté du chœur.

Jusqu’au XVIIe siècle, la nef principale était divisée transversalement en deux parties (comme on peut encore le voir dans la basilique des Frari) par le chœur des moines, qui fut démoli pour permettre la tenue de célébrations solennelles qui se déroulaient dans l’église, comme les funérailles des doges. L’unique survivance de cette structure monumentale est constituée par les deux autels de sainte Catherine de Sienne et de saint Joseph) qui se trouvent à la croisée de la nef et du transept, respectivement à droite et à gauche.

Contre-façade

La majorité de l'espace de la contre-façade est occupé par des monuments de la famille Mocenigo :

- Au centre au-dessus du porche se trouve le monument du doge Alvise Mocenigo et de son épouse Loredana Marcello, commencé en 1580 par Girolamo Grapigli et achevé en 1646 par Francesco Contin

- À gauche, le monument au doge Pietro Mocenigo, achevé en 1481 de Pietro et Tullio Lombardo. Il s’agit du premier monument où les Lombardo prirent leurs distances avec la tradition. La principale innovation consiste en une tripartition, suivant le modèle des arcs de triomphe romains. En outre, la position érigée et fière du doge est une innovation : il est représenté après sa résurrection et donc placé dans l’axe de la statue du Christ ressuscité.

- À droite, le monument au doge Giovanni Mocenigo, chef-d’œuvre de Tullio Lombardo, complété dans la première décennie du XVIe siècle. C’est le monument funéraire lombardien dans lequel s’affirment pleinement les principes de l’architecture de la Renaissance. Les surfaces sont lisses et épargnées par les décorations, les proportions sont correctes, les chapiteaux sont une copie parfaite des chapiteaux composites de l’arc de Titus à Rome.

- À droite du proche, la tombe de Bartolomeo Bragadin par l'atelier de la famille Lombado.

- Sur le sol, trois grandes dalles funéraires couvrent les restes des doges Alvise I Mocenigo, Alvise II Sebastiano et Alvise IV Giovanni Mocenigo.

_-_Monumento_del_doge_Pietro_Mocenigo_-_Pietro_Lombardo.jpg.webp) Le monument au doge Pietro Mocenigo

Le monument au doge Pietro Mocenigo_-_Monument_to_Alvise_Mocenigo.jpg.webp) Le monument du doge Alvise Mocenigo

Le monument du doge Alvise Mocenigo_-_Monument_to_Giovanni_Mocenigo.jpg.webp) Le monument du doge Giovanni Mocenigo

Le monument du doge Giovanni Mocenigo_-_Bartolomeo_Bragadin.jpg.webp) Le monument du poète Bartolomeo Bragadin

Le monument du poète Bartolomeo Bragadin

Nef droite

À partir de l'entrée :

- L'urne du doge Renier Zen montrant le Rédempteur soutenu par deux anges, de style byzantin.

- L'autel Renaissance dédié à saint Thomas d’Aquin et sainte Catherine de Sienne. Le tableau du retable montre une Vierge à l'enfant avec des Saints d’un artiste du XVe siècle, attribué quelque temps à Giovanni Bellini. Le tableau fut apporté de la Galerie de l’Académie en 1881, après la destruction du retable original, chef-d’œuvre de Bellini, dans l’incendie de la chapelle du Rosaire.

- Le monument à Marcantonio Bragadin, héros vénitien écorché vif par les Turcs après la prise de Famagouste. Ce qui restait de sa peau fut rapporté ici en 1596 et examiné scientifiquement en 1961. Le dessin est de Scamozzi, le buste d’un élève de Vittoria pendant que le clair-obscur qui représente le Martyre de Bragadin est d’une attribution incertaine.

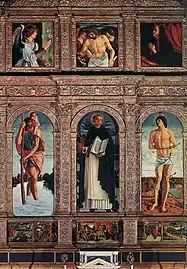

- L'autel dédié au dominicain espagnol saint Vincent Ferrier. Il est décoré d’un grandiose polyptyque (1464) de Giovanni Bellini en neuf compartiments : dans le registre central se trouvent les grandes figures de Saint Vincent au centre, de Saint Christophe à gauche et de Saint Sébastien à droite. Dans les compartiments supérieurs sont représentés au centre le Christ mort porté par les anges, et sur les côtés l’Archange Gabriel et la Vierge de l’Annonciation, celle-ci regardant vers le haut, où se trouvait à l’origine une lunette avec l’Eternel. Sur l’estrade sont représentés quelques-uns des miracles de Saint Vincent : à gauche, Le Saint sauve une femme du fleuve et protège une femme et un enfant d’un effondrement ; au centre la Prédication de Tolède où le saint ressuscite deux morts pour qu’ils témoignent des vérités qu’il prêche : à droite Le Saint ressuscite un enfant et libère des prisonniers.

Sous le polyptyque se trouvent la dépouille du bienheureux Tommaso Caffarini, confesseur et premier biographe de Sainte Catherine de Sienne.

- Le Monument du sénateur Luigi Michel dont l'épitaphe dit qu'il est mort en 1589 dans sa cinquantième-sixième année en prononçant un discours devant le sénat. Il est représenté par un buste au naturel, flanqué de deux statues la Vérité et la Justice. Ces deux statues sont de l'atelier d'Alessandro Vittoria.

_-_Scuola_veneta_(XVI%252C_secondo_decennio)_Madona_con_Bambino_e_santi.jpg.webp) Vierge à l'enfant avec des Saints Autel de Saint Thomas d'Aquin et de Sainte Catherine de Sienne

Vierge à l'enfant avec des Saints Autel de Saint Thomas d'Aquin et de Sainte Catherine de Sienne_-_Monument_to_Marcantonio_Bragadin.jpg.webp) Monument à Marcantonio Bragadin

Monument à Marcantonio Bragadin Le polyptyque de saint Vincent Ferrier de Giovanni Bellini

Le polyptyque de saint Vincent Ferrier de Giovanni Bellini_-_Monumento_di_Luigi_Michel.jpg.webp) Le monument du sénateur Luigi Michel

Le monument du sénateur Luigi Michel

- La Chapelle du Saint Nom de Jésus,

- ou du Bienheureux Giacomo Salomoni était initialement dédiée à San Alvise (Saint Louis de Toulouse) qui apparaît dans le tableau du retable. De style gothique à l’origine, elle est transformée en 1639 dans le style baroque.

- La voûte peinte par Giambattista Lorenzetti représente Jésus ressuscité, à gauche l'auteur de "l'Ecclésiastique" (Jésus fils de Sirach) à droite le premier Grand Prêtre après l’esclavage de Babylone (Jésus fils de Josedech), et en haut le grand condottiere Josué (Jésus Nave) (huiles sur toile), vers 1641.

- Le tableau du retable du maître-autel de la chapelle est de Pietro Liberi. Il représente La Crucifixion et Marie-Madeleine et Saint Louis de Toulouse .

- Sur l’autel est conservé le corps du bienheureux Giacomo Salomoni (1231-1314), invoqué contre les tumeurs.

- Le tableau de l'autel latéral de droite représente la circoncision de Jésus par le peintre d’origine flamande Pietro Mera.

- La tableau de l'autel latéral de gauche représente le baptême du Christ par le peintre d’origine flamande Pietro Mera.

- Sur le sol, face à la chapelle, se trouve la dalle funéraire du decemvir Alvise Diedo qui en 1453 sauva la flotte vénitienne à Constantinople. Canova la considère comme un « vrai joyau artistique » (incrustations de niello).

_-_la_Crocifissione_e_la_Maddalena_and_Giacomo_Salomoni.jpg.webp) La Crucifixion et Marie-Madeleine et le corps du Bienheureux Giacomo Salomoni

La Crucifixion et Marie-Madeleine et le corps du Bienheureux Giacomo Salomoni_-_Circoncisione_by_Pietro_Mera.jpg.webp) La circoncision par Pietro Mera

La circoncision par Pietro Mera_-_The_Baptism_of_Christ_by_Pietro_Mera.jpg.webp) Le Baptême du Christ par Pietro Mera

Le Baptême du Christ par Pietro Mera_-_Chapel's_ceiling_by_Giambattista_Lorenzetti.jpg.webp) Voute décoré par Giambattista Lorenzetti

Voute décoré par Giambattista Lorenzetti

- Le monument de la famille Valier

- Dessiné par Andrea Tirali (it). Entre quatre colonnes corinthiennes se trouve un drap de marbre jaune, d'où ressortent les statues de marbres du doge Bertuccio Valier par Pietro Baratta ; flanquée de celle du doge Silvestre Valier à gauche par Antonio Tarsia, et de l’épouse de Silvestre, Elisabeth Querini par Giovanni Bonazza.

- Entre les colonnes à gauche, une statue allégorique de la Sagesse par Pietro Baratta et du côté droit une statue allégorique de l'Abondance par Antonio Tarsia.

- Au centre, un groupe par Giovanni Bonazza : La vertu couronne le mérite.

- Les bas-relief de la base du monument. Le groupe de droite représente, La Constance (auteur inconnu) ; La Charité et La Mansuétude par Pietro Baratta.

- Les bas-relief de la base du monument. Le groupe de gauche représente, La Paix par Antonio Tarsia, La Valeur d'un auteur inconnu, et Le Temps par Giovanni Bonazza.

_-_Monument_of_the_Valier_family.jpg.webp) Le monument de la famille Valier

Le monument de la famille Valier_-_Elisabetta_Querini_Giovanni_Bonazza.jpg.webp) Elisabetta Querini par Giovanni Bonazza

Elisabetta Querini par Giovanni Bonazza_-_Bertuccio_Valier.jpg.webp) La statue du doge Bertuccio Valier

La statue du doge Bertuccio Valier_-_Silvestro_Valier.jpg.webp) La statue du doge Silvestro Valier

La statue du doge Silvestro Valier_-_the_Abundance_by_Antonio_Tarsia.jpg.webp) L'abondance par Antonio Tarsia

L'abondance par Antonio Tarsia_-_the_Wisdom_of_Pietro_Baratta.jpg.webp) La Sagesse par Pietro Baratta

La Sagesse par Pietro Baratta_-Virtue_crowns_the_merit_of_Giovanni_Bonazza.jpg.webp) La vertu couronne le mérite par Giovanni Bonazza

La vertu couronne le mérite par Giovanni Bonazza_-_Monument_of_the_Valier_Bas-relief_right.jpg.webp) Bas-relief de la base - partie droite (Pietro Baratta)

Bas-relief de la base - partie droite (Pietro Baratta)_-_Monument_of_the_Valier_Bas-relief_left.jpg.webp) Bas-relief de la base - partie gauche

Bas-relief de la base - partie gauche

- la chapelle de la Vierge de la Paix

- On accède par l’arc de droite qui s’ouvre sous le monument de la famille Valier.

- Sur l’autel se trouve l’icône byzantine Vierge de la Paix, apportée à Venise en 1349.

- Sur les côtés, deux grandes toiles : à gauche Saint Hyacinthe traverse le Dniepr, œuvre de Leandro Bassano et à droite la Flagellation d’Aliense.

_-_Madonna_of_Peace.jpg.webp) Icône byzantine : La Vierge de la Paix

Icône byzantine : La Vierge de la Paix_-_Madonna_of_Peace_ceiling.jpg.webp) Le Plafond par Palma le jeune

Le Plafond par Palma le jeune_-_Leandro_Bassano_-_St_Giacinto_Walking_on_the_Dnieper.jpg.webp) Saint Hyacinthe traverse le Dniepr Leandro Bassano

Saint Hyacinthe traverse le Dniepr Leandro Bassano

- La chapelle de Saint Dominique

- Construite par Andrea Tirali (1690).

- Le plafond renferme la peinture de La Gloire de saint Dominique (achevée en 1727), œuvre de Giovanni Battista Piazzetta, une des meilleures réalisations du XVIIIe siècle vénitien. Aux angles du tableau principal, quatre angelots dans un clair-obscur avec les vertus cardinales, toujours de Piazetta.

- Sur les murs, six bas-reliefs représentent des épisodes de la vie de saint Dominique : du côté gauche trois bas-relief de Giuseppe Mazza (Giambattista Alberghetti fondeur) : Saint Dominique libère un possédé par le diable (1722); La mort de saint Dominique (1722); et Saint Dominique ressuscite Napoléon Orsini tombé de cheval (1722). Du côté droit, deux bas-reliefs en bronze : Le bûché des livres des Albigeois (1722) et Saint Dominique baptisant les hérétiques (1722). Giuseppe Mazza et Giambattista della Meduna une sculpture en bois: Paiement prodige au passeur (1770).

_-_Chapel_of_St._Dominic_by_Andrea_Tirali.jpg.webp) La chapelle par Andrea Tirali

La chapelle par Andrea Tirali_-_Chapel_of_St._Dominic_-_polychrome_marble_floor.jpg.webp) Le sol en marbre polychrome

Le sol en marbre polychrome_-_The_Glory_of_St._Dominic_by_Piazzetta.jpg.webp) La gloire de saint Dominique par Piazzetta.

La gloire de saint Dominique par Piazzetta._-_Chapel_of_St._Dominic_-_Part_left.jpg.webp) Bas-reliefs de gauche.

Bas-reliefs de gauche._-_Chapel_of_St._Dominic_-_Part_right.jpg.webp) Bas-reliefs de droite.

Bas-reliefs de droite.

- À l'extrémité de la nef l’autel de Sainte Catherine de Sienne appartenait au chœur des frères aujourd’hui détruit. Il s'orne d'un portrait de la sainte de 1850. Il a été modifié en 1961 avec l'insertion de la relique du pied de la sainte.

_-_The_altar_of_St._Catherine_of_Siena.jpg.webp) Autel de sainte Catherine de Sienne, avec le reliquaire

Autel de sainte Catherine de Sienne, avec le reliquaire_-_Fonts.jpg.webp) Le centre du transept : Les fonts baptismaux

Le centre du transept : Les fonts baptismaux

Transept

Au centre du transept et devant l'autel les fonts baptismaux.

Le bras droit du transept

- Sur le mur du fond

- une grande fenêtre gothique, avec des vitraux commencés vers 1495 par un maître verrier de Murano Gian Antonio da Lodi, sur des cartons attribués à Bartolomeo Vivarini, à Cima da Conegliano et à Girolamo Mocetto. Bartolomeo Vivarini a peint saint-Paul, et la Vierge Marie. Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre au sommet du vitrail ont été faits par Cima da Conegliano. Les registres inférieurs sont peints par Girolamo Mochetto.

- De haut en bas les vitraux sont divisés en six registres, représentant les scènes suivantes (de gauche à droite): l'ensemble de la composition couronné Béni soit Dieu le Père;

- 1) L'Annonciation sur les côtés, et David et Isaïe dans le centre;

- 2) St. Paul, la Vierge et l'Enfant, saint Jean-Baptiste et Saint-Pierre;

- 3) les quatre évangélistes avec leur symbole : l'aigle (Jean), le lion (Marc), le Taureau (Luc) et l'ange (Matthieu);

- 4) Les saint Docteurs de l'Église : Ambroise, Grégoire le Grand, Jérôme et Aurelius Augustin;

- 5) bustes de saints dominicains : Vincent Ferrer, St. Dominique, Pierre de Vérone, et saint Thomas d'Aquin;

- 6) guerriers saints: Theodore Tyrone (signé Mochetto), Saints Jean et Paul (le patron de la cathédrale) et St. George

- Au-dessous, deux autels Renaissance, celui de droite orné de l’aumône de Saint Antonin, retable exécuté en 1542 par Lorenzo Lotto, celui de gauche par le Christ entre saint Pierre et saint André, œuvre de Rocco Marconi vers 1520.

- Au centre, sous un baldaquin, est conservé le siège du Doge.

- Sur la paroi latérale

- le Couronnement de la Vierge de Cima da Conegliano (1490). Le tableau provient de l'école de tisserands de soie où il a été enlevé en 1786. Initialement il a été placé dans la chapelle du Rosaire, puis du côté droit du transept. La toile initiale a été réduite en 1786 puis restaurée en 1999.

- le monument avec une statue équestre en bois doré de Nicola Orsini, comte de Pitigliano, mort en 1509, qui combattit pour la République de Venise contre les armées de la ligue de Cambrai. Le monument est attribué à Lorenzo Bregno ; de part et d'autre les statues de la Prudence et de la Foi par Tullio Lombardo.

.jpg.webp) La fenêtre gothique

La fenêtre gothique_-_Christ_between_Sts_Peter_and_Andrew_by_Rocco_Marconi.jpg.webp) Le Christ entre saint Pierre et saint André, Rocco Marconi.

Le Christ entre saint Pierre et saint André, Rocco Marconi._-_Cima_da_conegliano%252C_incoronazione_della_vergine.jpg.webp) Le Couronnement de la Vierge de Cima da Conegliano

Le Couronnement de la Vierge de Cima da Conegliano_-_Tomb_of_Niccol%C3%B2_Orsini_di_Pitigliano.jpg.webp) Monument équestre de Nicola Orsini comte de Pitigliano

Monument équestre de Nicola Orsini comte de Pitigliano

Chapelles absidiales de droite

- La chapelle de la Madeleine,

- Au centre, l'autel et le retable en marbre sont de l'école de Padoue et attribués à Bartolomeo Bellano; Au centre la statue de Marie de Magdala est de Bartolomeo Bergamasco. De part et d'autre les statues de Saint André et de Saint-Philippe.

- À droite, le monument à Vettor Pisani. Le monument est une reconstitution qui date de 1920; seule la statue est du XIVe siècle, elle est attribuée à Bonino da Campione. Le monument initial était dans l'église aujourd’hui détruite de Saint Antoine de Castello.

- À gauche

- le monument pyramidal au peintre Melchiore Lanza, avec la statue Mélancolie par le sculpteur Melchiorre Barthel. Elle représente une jeune femme dont le miroir la confronte à l’image de sa mort.

- En hauteur le tombeau du XIVe siècle de Marco Giustiniani della Bragora, mort en 1347. Au centre, la Vierge à l’Enfant, sur le côté droit, saint Marc et côté gauche, saint Dominique.

- Tableau de Lattanzio Querena, La Descente de la Croix

L'autel et le retable

L'autel et le retable Saint André

Saint André Marie de Magdala, par Bartolomeo Bergamasco

Marie de Magdala, par Bartolomeo Bergamasco Saint Philippe

Saint Philippe Tombe de Melchiore Lanza

Tombe de Melchiore Lanza Mélancolie, par Melchior Barthel

Mélancolie, par Melchior Barthel Détail de la Mélancolie de Melchior Barthel : le miroir de la vanité

Détail de la Mélancolie de Melchior Barthel : le miroir de la vanité.jpg.webp) Tombeau de Marco Giustiniani

Tombeau de Marco Giustiniani La Descente de la Croix, par Lattanzio Querena

La Descente de la Croix, par Lattanzio Querena Monument à l'amiral Vettor Pisani

Monument à l'amiral Vettor Pisani

- La chapelle du Crucifix.

- Sur la paroi de gauche, le monument à Paolo Loredan, général d'armée mort après 1372[2].

- L’autel et le retable en marbre noir sont l’œuvre d'Alessandro Vittoria, également auteur des statues en bronze de Notre-Dame des Douleurs et de Saint Jean évangéliste qui encadre le crucifix en marbre de Carrare de Francesco Cavriolo, qui donne son nom à la chapelle, œuvre datée de 1664.

- Sur la paroi de droite, le monument au baron Edward Windsor, mort le , attribué aussi à Alessandro Vittoria.

_-_Tomb_of_Paolo_Loredan.jpg.webp) Le monument à Paolo Loredan

Le monument à Paolo Loredan_-_Altar_and_altarpiece%252C_in_black_marble%252C_by_Alessandro_Vittoria.jpg.webp) Autel et retable d'Alessandro Vittoria

Autel et retable d'Alessandro Vittoria_-_Crucifix_by_Francesco_Caprioli.jpg.webp) Le Crucifix de Francesco Cavriolo

Le Crucifix de Francesco Cavriolo_-_the_Virgin_of_pain_by_Vittoria.jpg.webp) Notre-Dame des Douleurs bronze par Alessandro Vittoria

Notre-Dame des Douleurs bronze par Alessandro Vittoria_-_Saint_John_the_Evangelist_by_Vittoria.jpg.webp) saint-Jean l'évangéliste bronze par Alessandro Vittoria

saint-Jean l'évangéliste bronze par Alessandro Vittoria_-_Tomb_of_Edward_Windsor.jpg.webp) Tombe d'Edward Windsor

Tombe d'Edward Windsor

Le chœur

Éclairé par les très hautes fenêtres gothiques, notamment à la splendide lumière matinale, le chœur est rythmé par les minces nervures des arcs qui convergent dans la clé de voûte avec le blason de la Scuola Grande di San Marco qui se réunissait ici.

- Au centre se trouve le grandiose maître-autel, commencé en 1619 par Mattia Carnero, décoré de statues de Clemente Moli et Francesco Cavrioli.

- Côté gauche

- Le monument du doge Marco Corner, au-dessus des statues de Nino Pisano signées: une vierge à l'Enfant et quatre saints.

- Le monument du doge Andrea Vendramin, œuvre de Tullio Lombardo, apporté ici en 1817 en provenance de l’église détruite Église Santa Maria dei Servi. Dans cette tombe, Tullio a travaillé indépendamment de son père Pietro : les décorations sont moins exubérantes, conférant à l’architecture un caractère plus classique, ce que confirment également les tondi sur les arcades qui évoquent ceux de l’Arc de Constantin à Rome et par les statues des niches latérales.

- Côté droit

- Le monument du doge Michele Morosini. Le gisant du doge est l’œuvre de l’atelier des Dalle Masegne. Un grand arc renferme une mosaïque du début du XVe siècle représentant le Crucifié entouré de saints qui montrent le doge et son épouse agenouillés.

- Le monument du doge Leonardo Loredano daté de 1572, œuvre de Girolamo Grapiglia pour l'architecture; la statue du doge est de Girolamo Campagna.

.jpg.webp) Le Maître-Autel par Matteo Carneri.

Le Maître-Autel par Matteo Carneri._-_Ceiling.jpg.webp) Vue du plafond et des travaux de renforcement

Vue du plafond et des travaux de renforcement_-_Monument_to_doge_Marco_Corner.jpg.webp) Le Monument du doge Marco Corner

Le Monument du doge Marco Corner Le monument du doge Andrea Vendramin

Le monument du doge Andrea Vendramin_-_Monument_to_doge_Michele_Morosini.jpg.webp) Le Monument du doge Michele Morosini

Le Monument du doge Michele Morosini_-_Monument_of_doge_Leonardo_Loredan.jpg.webp) Le Monument du doge Leonardo Loredan

Le Monument du doge Leonardo Loredan

Le bras gauche du transept

- Le mur du fond du bras gauche du transept

- Au centre, une grande horloge dominant la porte de la chapelle du Rosaire. Curieusement, sur le cadran, le chiffre 9 est écrit VIIII et pas IX.

- Au-dessus de la porte se trouve le monument du doge Antonio Venier attribué aux frères Dalle Masegne

- À gauche, le monument à l’épouse du doge Antonio Venier, Agnès Venier (née da Mosto) morte en 1410, de leur fille Orsula morte en 1471 et de sa bru Petronilla de Toco.

- À droite, s’élève la statue en bronze du “général de la mer” puis doge Sebastiano Venier, le vainqueur de Lépante. Le monument est une œuvre moderne d’Antonio Dal Zotto, inaugurée en 1907 à l’occasion de la translation des restes du doge de l’église de Sainte-Marie des Anges à Murano.

- Côté gauche

- Le monument équestre de Leonardo da Prato, Chevalier Hospitalier décédé au service de la Sérénissime en 1511, une œuvre attribuée à Antonio Minello.

_-_Monumental_clock.jpg.webp) L’horloge monumentale

L’horloge monumentale_-_Tomb_of_Doge_Antonio_Venier_(%E2%80%A0_1400)%252C_attributed_to_the_brothers_Dalle_Massegne.jpg.webp) Tombeau du doge Antonio Venier

Tombeau du doge Antonio Venier_-_Tomb_of_dogaressa_Agnese_Venier_(%E2%80%A01410).jpg.webp) Tombe d'Agnese Venier

Tombe d'Agnese Venier_-_Funeral_monument_of_the_Doge_Sebastiano_Venier_by_Antonio_dal_Zotto.jpg.webp) Le Monument du doge Sebastiano Venier par Antonio Dal Zotto

Le Monument du doge Sebastiano Venier par Antonio Dal Zotto_-_The_equestrian_statue_of_Leonardo_da_Prato.jpg.webp) Monument équestre de Leonardo da Prato

Monument équestre de Leonardo da Prato

- Chapelle du Rosaire

Jusqu’à la fin du XIVe siècle, une chapelle dédiée à saint Dominique s’élevait ici, remplacée en 1582 par la chapelle de la Scuola du Rosaire en souvenir de la bataille de Lépante (). Elle brûla en 1867 avec les chefs-d’œuvre qu’elle contenait, le plafond en bois doré avec des tableaux du Tintoret et de Palma le Jeune, ainsi que 34 autres toiles, dont Le Martyre de Saint Pierre de Titien et la Vierge et les Saints de Giovanni Bellini qui se trouvait là pour restauration. La chapelle est formée d’une nef rectangulaire et d’un chœur carré, tous deux couverts d’un plafond sculpté de Carlo Lorenzetti, inauguré en 1932.

- L'autel et le ciborium sont de Girolamo Campagna. La statue de la Madonna del Rosario est due à Giovanni Dureghello en 1914.

- Le plafond du chœur est décoré d’autres œuvres de Véronèse : au centre le polyptyque de L’Adoration des Mages (1582), aux angles les quatre évangélistes. L’autel est surmonté d’un ciborium de Girolamo Campagna vers 1600, au centre duquel se trouve la statue de la Vierge du Rosaire par le sculpteur Giovanni Dureghello en 1914. Autour de l’autel ont été recomposés, après l’incendie, dix bas-reliefs du XVIIIe siècle. Le reste du chœur est décoré de statues et de bas-reliefs. Plusieurs statues entourent le chœur : David, Isaïe, les sibylles Lybique et Delphique par Alessandro Vittoria.

- Sur le plafond de la nef sont rassemblés trois chefs-d’œuvre du Véronèse apportés de l’église de l’Humilité sur les Zattere : l'Adoration des Bergers, l’Assomption et l’Annonciation.

- Sur le mur du fond, une autre Adoration des Bergers toujours de Véronèse, le tableau a la particularité de montrer un autoportrait du peintre. Ce tableau appartenait initialement à l'ancienne église des Crociferi qui a précédé l’actuelle église de Santa Maria Assunta.

- Sur la paroi droite, Déploration du Christ de Giovanni Battista Zelotti, Jésus et Véronique de Carlo Calian, le beau Saint Michel terrassant le Diable de Bonifacio de' Pitati.

- Sur le mur de gauche, Le Martyre de Sainte Christine de Sante Peranda, Le Christ lavant les pieds des Apôtres et La Cène de Benedetto Caliari, Saint Dominique sauve les marins en leur faisant réciter le Rosaire par Alessandro Varotari.

- Les deux murs latéraux sont flanqués de panneaux en remplaçant les œuvres de Brustolon, détruites. Ce sont des parements d’autel en bois représentant des Atlantes et des scènes de la vie de Jésus et Marie par Giacomo Piazzetta (v.1687-1690). Ces panneaux proviennent de la Scuola della Carità (actuelle Accademia).

.jpg.webp) Chapelle du Rosaire

Chapelle du Rosaire_-_Lady_of_the_Rosary.jpg.webp) La Madonna del Rosario Giovanni Dureghello

La Madonna del Rosario Giovanni Dureghello_-_David_by_Vittoria.jpg.webp) David par Alessandro Vittoria

David par Alessandro Vittoria_-_Isaiah_by_Vittoria.jpg.webp) Isaïe par Alessandro Vittoria

Isaïe par Alessandro Vittoria_-_Libyan_Sibyl_by_Vittoria.jpg.webp) La Sibylle libyque par Alessandro Vittoria

La Sibylle libyque par Alessandro Vittoria_-_The_Delphic_Sibyl_by_Vittoria.jpg.webp) La Sibylle Delphique par Alessandro Vittoria

La Sibylle Delphique par Alessandro Vittoria

_-_Siding_wooden_altar_by_Giacomo_Piazzetta.jpg.webp) Parements d’autel par Giacomo Piazzetta

Parements d’autel par Giacomo Piazzetta_-_Veronese%252C_Adoration_of_the_Shepherds_(v.1558).jpg.webp) L'adoration des bergers

L'adoration des bergers_-_Martyrdom_of_St_Christina_by_Sante_Peranda.jpg.webp) Le Martyre de Sainte Christine

Le Martyre de Sainte Christine_-_Gian_Battista_Zelotti_-_Dead_Christ.jpg.webp) Déploration du Christ par Giovanni Battista Zelotti

Déploration du Christ par Giovanni Battista Zelotti_-_Miracle_of_St_Dominic.jpg.webp) Le miracle de saint-Dominique Alessandro Varotari

Le miracle de saint-Dominique Alessandro Varotari_-_St_Michael_Vanquishing_the_Devil.jpg.webp) St Michel terrassant le Diable Bonifacio de' Pitati

St Michel terrassant le Diable Bonifacio de' Pitati_-_Annunciation_Veronese.jpg.webp) L'annonciation par Véronèse

L'annonciation par Véronèse_-_Assumption_Veronese.jpg.webp) L'Assomption par Véronèse

L'Assomption par Véronèse

Chapelles absidiales de gauche

- Chapelle de la Trinité

- Côté gauche, un tombeau d'attribution douteuse avec au-dessus un tableau de Giuseppe Porta de 1560 : Le Christ ressuscité avec les apôtres Jacques, Thomas, Philippe et Matthieu

- Au centre, le tableau du retable La Trinité par Leandro Bassano.

- Côté droit, le tableau Saint Dominique recevant le Rosaire avec Catherine de Sienne par Gramiccia Lorenzo (seconde moitié du XVIIIe). La tombe du procuratuer Pietro Corner mort en 1407.

_-_Cristo_Risorto_by_Giuseppe_Salviati.jpg.webp) Le Christ ressuscité avec les apôtres Giuseppe Porta

Le Christ ressuscité avec les apôtres Giuseppe Porta_-_Painting_of_the_altarpiece%252C_The_Trinity_by_Leandro_da_Bassano.jpg.webp) La Trinité par Leandro Bassano

La Trinité par Leandro Bassano_-_Madona_del_Rosario_Lorenzo_Gramiccia_(XVIIIe_seconda_met%C3%A0).jpg.webp) Saint Dominique recevant le Rosaire avec Catherine de Sienne par Gramiccia Lorenzo

Saint Dominique recevant le Rosaire avec Catherine de Sienne par Gramiccia Lorenzo_-_Tomba_del_procuratore_Pietro_Corner.jpg.webp) La tombe du procurateur Pietro Corner

La tombe du procurateur Pietro Corner

- Chapelle Cavalli, ou de Pie V

- Du côté gauche, de bas en haut on peut voir :

- la tombe de sénateur Marino Cavalli, le monument du doge Giovanni Dolfin, et la grande toile de Joseph Heintz le jeune avec Le miracle de la mule de Saint Antoine de Padoue ;

- au centre, le retable avec un tableau du pape Pie V, le promoteur de la Sainte Ligue, par Bartolomeo Letterini.

- Du côté droit :

- le monument du XIVe siècle au commandant Jacopo (Giacomo) Cavalli, œuvre des frères Jacobello dalle Masegne et Pierpaolo dalle Masegne ;

- au-dessus, la fresque de La bataille de Chioggia par Lorenzino di Tiziano (fin du XVIe siècle)

La tombe de sénateur Marino Cavalli

La tombe de sénateur Marino Cavalli_-_Monument_to_the_doge_Giovanni_Dolfin.jpg.webp) Monument du doge Giovanni Dolfin

Monument du doge Giovanni Dolfin_-_Joseph_Heintz_der_J%C3%BCngere_-_St_Anthony_of_Padua_The_Miracle_of_the_Mule.jpg.webp) Saint Antoine de Padoue: le Miracle de la mule par Joseph Heintz le jeune

Saint Antoine de Padoue: le Miracle de la mule par Joseph Heintz le jeune_-_Pope_Pius_V_by_Bartolomeo_Letterini.jpg.webp) Le Pape Pie V

Le Pape Pie V_-_Monument_to_Giacomo_Cavalli.jpg.webp) La tombe de Giacomo Cavalli

La tombe de Giacomo Cavalli_-_Battle_of_Chioggia_-_Fresco_by_Lorenzino_di_Tiziano_(late_sixteenth_century).jpg.webp) La bataille de Chioggia par Lorenzino di Tiziano

La bataille de Chioggia par Lorenzino di Tiziano

Nef de gauche

En partant de l'entrée on trouve :

- Le monument à Jean-Gabriel du Chasteler.

- Au-dessus du précédent, le monument de Girolamo da Canal, capitaine dans le golfe en 1527, auteur de plusieurs faits d'armes et qui captura en 1533 le Maure d'Alexandrie, corsaire terrible.

- L’autel de Verde Scaligera, fille illégitime de Mastino della Scala, marquise de Ferrare. L'autel et le retable en marbre polychrome proviennent de l’église Santa Maria dei Servi. C’est l’œuvre de Guglielmo dei Grigi (1524). Au centre, la statue de Jérôme de Stridon, par Alessandro Vittoria (1576) et, au-dessus, L'Assomption de la Vierge du même sculpteur vers 1580. Le Saint Jérôme provient de la Scuola di San Fantin, actuellement Ateneo Veneto.

- Le monument des patriotes les frères Bandiera et Domenico Moro, dont les restes furent transportés ici en 1867. Ils ont été capturés par les gardes civiques du Royaume des Deux-Siciles et fusillés près de Cosenza en Calabre pendant l'insurrection de 1844.

- Le monument équestre baroque du condottiere pérugin Orazio Baglioni, mort en 1617. La statue est faite de bois doré.

- L’autel renaissance de Pierre de Vérone le tableau du retable est une copie de 1691 par Johann Karl Loth du Saint-Pierre Martyr, chef-d’œuvre du Titien, brûlé en 1867.

- Le monument du doge Nicolo Marcello, de Pietro et Tullio Lombardo, construit entre 1481 et 1485. Davantage encore que pour le monument de Pietro Mocenigo, la référence aux arcs de triomphe romains est évidente, avec les colonnes libres et avancées, l’entablement au-dessus des chapiteaux, comme dans l’arc d’Auguste de Rimini.

- Le monument du doge Tommaso Mocenigo, œuvre de la première moitié du XVe siècle qui unit des éléments encore gothiques et des éléments renaissance, dénote une certaine influence de l’art de Donatello, notamment le guerrier dans l’angle gauche du sarcophage.

- Le monument équestre, en bois doré, du général Pompeo Giustiniani dit « Bras de fer », œuvre du XVIIe siècle de Francesco Terillio.

- Tombeau d'Alvise Trevisan († 1528), érudit et bienfaiteur ; il a légué au couvent sa riche bibliothèque. C'est l'œuvre de Giovanni Maria Mosca. Au-dessus, à gauche, la statue de Pierre de Vérone par Paolo Milanese.

- Tombeau du doge Michele Steno. Au-dessus, à droite la statue de St Thomas d'Aquin.

- Au-dessus, le monument au sénateur Giambattista Bonzio (mort en 1508) sculpté en 1525 par Giovanni Maria Padovano.

- Le monument du doge Pasqual Malipiero de Pietro Lombardo, vers 1460, mêle éléments gothiques et classiques : la structure générale, à piliers avec entablement, rappelle les monuments florentins (à Santa Croce) pendant que le baldaquin et l’envahissement des décorations se retrouvent dans les monuments vénitiens du XIVe siècle.

- Le porche de la sacristie est surmonté du monument funèbre que Palma le Jeune érigea pour lui-même, son père Palma l'Ancien et Le Titien ; ce monument est de Jacopo Albarelli.

- L’orgue du XVIIIe siècle, œuvre de Gaetano Callido

- Sous la maîtrise, trois tables (saint Dominique, saint Augustin, saint Laurent) de 1473 de Bartolomeo Vivarini, restes d’un polyptyque à neuf panneaux dédié à saint Augustin. Première œuvre réalisée à la peinture à l'huile sur panneau de bois à Venise.

- L'autel de saint-Joseph, du XVIe siècle, avec sur le retable un portrait de saint Joseph de l’école de Guido Reni.

_-_Monumeneto_di_Jean-Gabriel_du_Chasteler.jpg.webp) Monument à Jean-Gabriel du Chasteler

Monument à Jean-Gabriel du Chasteler_-_Monumeneto_di_Girolamo_da_Canal.jpg.webp) Monument de Girolamo da Canal

Monument de Girolamo da Canal_-_altare_of_Verde_Scaligera%252C_with_Jerome_%252C_by_Vittoria.jpg.webp) Jérôme de Stridon et l’assomption de la Vierge par Alessandro Vittoria

Jérôme de Stridon et l’assomption de la Vierge par Alessandro Vittoria_-_monumento_ai_patrioti_fratelli_Bandiera_e_Domenico_Moro.jpg.webp) Monument des patriotes Bandiera et Moro

Monument des patriotes Bandiera et Moro_-_Monument_to_Orazio_Baglioni.jpg.webp) Monument équestre du condottiere Orazio Baglioni

Monument équestre du condottiere Orazio Baglioni_-_Copy_per%252C_Johann_Carl_Loth_of_the_martyrdom_of_St._Peter_after_Titian.jpg.webp) Le Martye de Pierre de Vérone

Le Martye de Pierre de Vérone_-_Monumento_del_doge_Nicolo_Marcello_-_Pietro_Lombardo.jpg.webp) Monument du doge Nicolo Marcello

Monument du doge Nicolo Marcello_-_Monumento_del_doge_Tommaso_Mocenigo_-_Pietro_Lamberti_e_Giovanni_di_Martino_da_Fiesole.jpg.webp) Monument du doge Tommaso Mocenigo

Monument du doge Tommaso Mocenigo_-_Monument_to_Pompeo_Giustiniani.jpg.webp) Monument à Pompeo Giustiniani

Monument à Pompeo Giustiniani_-_Monument_to_Alvise_Trevisan.jpg.webp) Tombe d'Alvise Trevisan

Tombe d'Alvise Trevisan_-_Monument_to_the_doge_Michele_Steno.jpg.webp) Monument du doge Michele Steno

Monument du doge Michele Steno_-_Monument_to_Giambattista_Bonzio_by_Gian_Maria_Padovano.jpg.webp) Monument du sénateur Giambattista Bonzio

Monument du sénateur Giambattista Bonzio_-_Monument_to_the_doge_Pasquale_Malipiero.jpg.webp) Monument du doge Pasqual Malipiero

Monument du doge Pasqual Malipiero_-_Monument_to_Palma_il_Giovane%252C_Palma_il_Vecchio_and_Titian.jpg.webp) Monument à Palma le jeune, Palma le vieux et au Titien

Monument à Palma le jeune, Palma le vieux et au Titien Orgue de Gaetano Callido

Orgue de Gaetano Callido_-_Vivarini%252C_trittico_di_san_Zanipolo.jpg.webp) Triptyque de Bartolomeo Vivarini

Triptyque de Bartolomeo Vivarini_-_Saint_Joseph's_Altar_-_School_of_Guido_Reni_said_the_Guide.jpg.webp) L'autel de saint-Joseph du XVIe siècle

L'autel de saint-Joseph du XVIe siècle

La sacristie

On y accède par une porte au-dessous du monument de Palma le jeune sur le côté gauche de la nef un peu avant l'orgue. Elle est entièrement décorée de tableaux exécutés entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, qui constituent une vraie exaltation de l’ordre dominicain.

- Du côté gauche en face de la porte, une vaste toile de Leandro da Bassano, Honorius III approuve la règle de Saint Dominique. Sur sa gauche une toile de Francesco Zanella La naissance de Rose de Lima.

- Du côté droit, Le songe du Doge Jacopo Tiepolo et La donation du terrain de la Basilique par Andrea Vicentino, (1606). Lunettes: Gian Sisto de Laudis, Portraits de dominicains. Saint Dominique et saint François, au-dessus de la porte par Angelo Lion; Près de la fenêtre un grand tableau d'Odoardo Fialetti : Le Paiement du passeur (vers 1606).

_-_Nascita_di_Santa_Rosa_da_Lima_by_Francesco_Zanella.jpg.webp) La naissance de Rose de Lima par Francesco Zanella.

La naissance de Rose de Lima par Francesco Zanella._-_Andrea_Vicentino%252C_the_dream_of_the_Doge_Jacopo_Tiepolo.jpg.webp) Le songe du doge Jacopo Tiepolo par Andrea Vicentino

Le songe du doge Jacopo Tiepolo par Andrea Vicentino_-_San_Domenico_e_San_Francesco%252C_di_Angelo_Lion.jpg.webp) Saint Dominique et Saint François par Angelo Lion

Saint Dominique et Saint François par Angelo Lion_-_Pagamento_del_traghettatore_di_Odoardo_Fialetti.jpg.webp) Le Paiement du passeur par Odoardo Fialetti

Le Paiement du passeur par Odoardo Fialetti

- Au centre le retable de l'autel : Le Christ en croix adoré par les Saints dominicains, par Palma le Jeune, huile sur toile de 1620. sur le côté gauche de l'autel le Christ portant la Croix par Alvise Vivarini. Du côté droit La résurrection par Palma le Jeune, huile sur toile de 1620.

- En face l'autel l'Allégorie de la Foi par Francesco Fontebasso vers 1750. De part et d'autre de cette œuvre deux tableaux par Pietro Mera représentant Saint Jean et saint Paul dédicataires de l'église.

- Au plafond, La Vierge envoyant sur terre les deux fondateurs Dominique et François (av.1611) par Marco Vecellio (1445-1611).

Adoration du Crucifix par des saints dominicains, Palma le Jeune

Adoration du Crucifix par des saints dominicains, Palma le Jeune_-_Jesus_Christ_bearing_the_Cross.jpg.webp) Le Christ portant la Croix par Alvise Vivarini

Le Christ portant la Croix par Alvise Vivarini_-_The_Resurrection_(1620)_Palma_il_Giovane.jpg.webp) La Résurrection par Palma le Jeune

La Résurrection par Palma le Jeune_-_Francesco_Fontebasso%252C_Allegory_of_Faith_(v.1750).jpg.webp) Allégorie de la foi par Francesco Fontebasso

Allégorie de la foi par Francesco Fontebasso_-_San_Giovanni_e_San_Polo_by_Pietro_Mera.jpg.webp) Deux tableaux par Pietro Mera représentant Saint Jean et saint Paul dédicataires de l'église.

Deux tableaux par Pietro Mera représentant Saint Jean et saint Paul dédicataires de l'église._-_The_Virgin_on_earth_sending_the_two_founders_Dominic_and_Francis_(av.1611)_by_Marco_Vecellio.jpg.webp) Le plafond par Marco Vecellio

Le plafond par Marco Vecellio

Le couvent

.jpg.webp)

1573, Véronèse

Achevé en 1293, il s’élevait déjà du temps de l’église précédente.

Dans le réfectoire se trouvait le tableau de Véronèse Le Repas chez Levi, datant de 1573 (huile sur toile de 555 × 310 cm), aujourd’hui conservé aux Gallerie dell'Accademia de Venise. Initialement une cène; Le banquet était trop riche et trop peu religieux et à la suite d'un jugement rendu après un rapide procès pour hérésie, moins dirigé contre le travail du peintre que contre le mouvement dominicain, le changement de titre a suffi pour apaiser les esprits[3].

Le couvent fut reconstruit par Baldassare Longhena entre 1660 et 1675. Il abrite aujourd’hui l’Hôpital civil de Venise. Il est articulé autour de deux cloîtres et d'une cour. À l’est, on trouve le dortoir des frères, traversé par un très long couloir sur lequel donnent les cellules. L’escalier de Longhena se caractérise par les magnifiques marqueteries en marbre ; la bibliothèque conserve encore le très beau plafond en bois de Giacomo Piazzetta (1682), avec des peintures de Federico Cervelli. Un illustre frère du couvent fut Francesco Colonna, auteur de l’Hypnerotomachia Poliphili.

Le couvent actuel

Actuellement le couvent dominicain siège dans ce qui était la Scuola de Saint-Ursule. Aujourd’hui la communauté dominicaine de Venise oriente sa mission vers les paroisses, l’accueil des touristes, la promotion de rencontres culturelles, la prédication du message chrétien à travers l’art et l’hospitalité.

Représentations

Canaletto et Francesco Guardi, peintres vénitiens de vedute du XVIIIe siècle l'ont représentée à plusieurs reprises sous différents angles de vue et moments historiques.

SS. Giovanni e Paolo e la Scuola di S. Marco, vers 1725 par Canaletto

Gemäldegalerie Alte Meister[4]%252C_Venezia%252C_campo_Santi_Giovanni_e_Paolo%252C_1736-1740.jpg.webp)

Campo Santi Giovanni e Paolo, 1735-1738

par Canaletto

Royal Collection[5]

Campo de l'église Giovanni et Paolo

avec la Scuola di San Marco à Venise,1775-1790

par Francesco Guardi

Musée du Louvre Paris

La Cérémonie pontificale

dans SS Giovanni e Paolo, vers 1783

par Francesco Guardi

Cleveland Museum of Art

Le Pape Pie VI bénissant le peuple

sur le Campo SS Giovanni e Paolo, 1782

par Francesco Guardi

Ashmolean Museum, Oxford

Le Pape Pie VI bénissant le peuple

sur le Campo SS Giovanni e Paolo, 1782

par Gabriele Bellai

Pinacoteca Querini Stampalia, Venise

Notes et références

- Philippe Braunstein et Robert Delort, Venise : portrait historique d'une cité, Paris, Points, , 416 p. (ISBN 978-2-7578-3671-2)

- Emmanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni Veneziane, Volume 1; Orlandelli, 1824 - 423 pages ; p. 76

- Giovanna Nepi Sciré, La Peinture dans les Musées de Venise, Editions Place des Victoires, , 605 p. (ISBN 978-2-8099-0019-4), p.3334

- Musée de Dresde

- Royal Collection

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la religion :

- (en) GCatholic.org

- Ressource relative à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :