Béni Amer

Les Beni Amer (en arabe : بني عامر , Banu Ɛamir) sont une tribu arabe issue de la confédération tribale des Banu Hilal[1] (des Zoghba plus précisément) présente essentiellement en Algérie. La tribu des Beni Amer occupe la région d'Oran à la suite d'un déplacement progressif[2].

Origine

Les Beni Amer sont une fraction des Zoghba, une des principales branches des Banu Hilal[3] qui vivaient en Arabie (actuelle Arabie saoudite) dans les régions du Hedjaz et du Nejd, située entre La Mecque et Médine et sur le mont Ghazwan. Après avoir campé un certain temps sur les bords du Nil[4], les Banu Hilal se sont installés au Maghreb et plus précisément en Algérie dans la région d'Oran[5] - [6] (en provenance d'Égypte) au XIe siècle avant de s'installer durablement dans l'Oranie[7] en particulier autour de la future ville de Sidi Bel Abbes.

Ibn Khaldoun (1332-1406) les présente également comme «une fraction des Arabes zoghbiens (Zoghba)»[7], avec les Ghanem, les Malek, les Hosein, les Aroua et les Yezid. Ils portent d'ailleurs le nom de leur confédération tribale originelle, les Banu Amer ibn Saasaa.

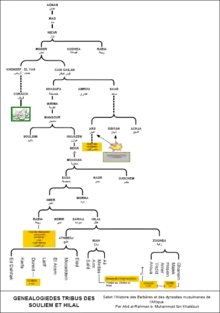

La filiation généalogique de la tribu des Beni Amer est la suivante: Amer ben Zoghba ben Hilal ben Amer ben Saa'saa' ben Mouawiya ben Bekr ben Hawazen ben Mansour Ben Ikrima Ben Khasafa Ben Kays 'Aylan ben Moder ben Nizar ben Mad ben Adnan[8].

Léon l'Africain (1483-1530) les évoque dans sa Description de l'Afrique : « Ces Arabes, écrit-il, habitent sur les confins de Tlemcen et d’Oran et nomadisent dans le désert… ils sont stipendiés par le roi de Tlemcen. Ce sont des hommes d’une grande bravoure et très riches. Ils sont dans les 6 000 cavaliers, bien équipés… »[9].

Géographie

Localisations de la tribu

Les Beni Amer ont été divisés en quatre groupes en 1849 durant la colonisation française[10] (Gheraba, Dahra, Cheraga et Ouled Nabet[11]).

Les communes actuelles auxquelles sont rattachés les tribus des Beni Amer[12] sont les suivantes : Oran, Tessala, Aïn Temouchent, Beni Saf,Mostaganem et Sidi Bel Abbes. Au Maroc, les Beni ʿAmir occupent la région historique de la Tadla.

Histoire

Les Béni Amer, qui occupaient en 1830 une vaste zone située au sud de la Sebkha d'Oran, englobant le Tessala (Sidi Bel Abbès) et les plaines d'Aïn Temouchent et de la Mekerra, occupent l'Algérie depuis le XIIe siècle. Rameau des Arabes zoghbiens, ils avaient quitté le désert égyptien sur l'injonction des Fatimides pour participer à la grande migration des tribus de Bani Hillal et leurs alliés, qui allait submerger peu à peu tout le Maghreb. À leur sujet, Ibn Khaldoun comparait l'invasion des Bani Hilal à une "nuée de sauterelles".

On peut suivre le cheminement des Beni Amer d'est en ouest : Tripolitaine, en 1050; Ifrikyia, en 1055. Il leur faudra plus de deux siècles pour atteindre l'Oranie. Au début du XIIIe siècle on les trouve, en compagnie d'autres Arabes, les Béni Yazid, tribu frère nomadisant du Mzab en hiver, au Hamza en été, sans dépasser à l'ouest le Nahr Ouassel et à l'est le Zahrez .Les Beni Amer sont alors formés à ce moment de trois grands groupes : 1- Beni Yacoub (Saïda), Beni Hamid (Oranie) et Chaffaï.

Ruée vers l'Ouest algérien

Le glissement vers l'ouest se poursuit et ils se fixent un temps autour du Djebel Amour au milieu d'une confédération nomade berbère, d'origine zénète (Znata), les Béni Badin, qu'ils ne tardèrent pas à absorber dans leur confédération tribale. Vers le milieu du XIIIe siècle, Yaghmoracen, le chef des Abd el Wadides, fait appel aux Beni Amer qu'il connaît bien. Il les installe dans le «désert de Tlemcen», probablement dans la région dite des Ankad. Pendant une trentaine d'années la confédération va servir assez loyalement Yaghmoracen. Les guerriers rejoignent les contingents Abd el Wadides lors des expéditions guerrières ou aident à la levée de l'impôt, tandis que le reste des tribus nomadise au sud des hauts-plateaux, poussant parfois des pointes vers la plaine du Hamza où les Béni Amer ont conservé des attaches.

Il semble qu'Yaghmoracen se soit bien gardé de leur assigner des terres dans le Tell, soit sous forme d'Iqtâ, sorte de fiefs accordés aux chefs, soit autrement. Et même son pouvoir s'étant, sinon consolidé, du moins raffermi, il n'hésita pas, vers la fin de son règne, à mettre fin à l'alliance jugée trop dangereuse avec les Beni Amer. Une partie de ceux-ci, les Beni Yacoub, fut contrainte de regagner le Hamza. Les autres, groupés autour des Beni Hamid retournèrent au désert.

Mais ce refus d'utiliser les Arabes diminuait aussi la force du makhzen Abd el-Wadide et le successeur de Yaghmoracen se vit bloqué huit années durant, dans Tlemcen (1297-1304) par le Mérinide. Ce siège allait matérialiser la division en deux clans des Béni Amer jusque là relativement unis. En effet les Beni Yacoub qui n'avaient pas oublié les mauvais procédés d'Yaghmoracen à leur égard, firent des offres de service à l'assiégeant. Les Abd el Wadides ne purent dans ces conditions que recourir, pour survivre, à l'appui du çof Béni Amer opposé aux Beni Yacoub, à savoir les Béni Hamid.

Pendant toute la première moitié du XIVe siècle, ces deux tribus sœurs ne cesseront de se combattre pour le compte d'autrui. On aurait tort cependant de croire que cette guerre intestine ait affaibli l'ensemble des Beni Amer, au contraire. Chaque parti fait chèrement payer son concours et les changements de camps qui ponctuent les années sont toujours profitables. Après la prise de TIemcen en 1337, la quasi totalité de la confédération se retrouve sous la bannière des Béni Merin, à l'exception du cheikh Chiger et de ses proches, dont la fidélité aux Abd el Wadides sera tenue à l'époque pour une sorte d'excentricité. En revanche, après le désastre de Kairouan (1348) subi par l'armée mérinide, les Beni Amer se regroupent dans le makhzen abd el wadide, à l'exception d'une fraction de Béni Yacoub trop compromise; quatre ans après (1352), les Mérinides prennent leur revanche et Chiger, resté seul fidèle, doit fuir dans le désert.

Mais à partir de 1359, le rôle essentiel qu'ils vont jouer dans le rétablissement d'Abou Hamou Moussa II sur le trône de TIemcen et dans l'écrasement de la révolte d'Abou Zian de 1365, leur livrera tout le plat pays : «Dès lors, la puissance des Arabes se fit sentir de nouveau... s'étant établis dans les parties du tell que le gouvernement zénète ne pouvait plus défendre, ils entrèrent dans le Maghreb central par tous les défilés que l'on avait laissés sans garde et s'avancèrent dans l'intérieur de la province, mais graduellement, lentement, comme l'ombre que projette le soleil[13]...». Les Beni Amer pour leur part, occuperont alors la plaine de la M'leta jusqu'aux abords d'Oran et le Tessala. Seules Souk El Mitou et Mazouna leur échappent : «Du reste son gouvernement (du sultan Abou Hamou) abandonna aux Beni Amer tout le plat pays et il s'en fallut de bien peu qu'ils ne s'emparassent aussi des grandes villes ». Pendant toute cette période, les clans de la tribu des Béni Amer vivent en complète indépendance. L'investiture que le sultan de Tlemcen accorde à leurs cheikhs, qui sont aussi chefs des contingents du makhzen, n'est qu'une formalité protocolaire, quoiqu'elle lui permette de s'immiscer dans les querelles intertribales. Cette investiture s'accompagne de la délivrance ou de la confirmation des iqta'. Il semble qu'à partir de ce moment les contingents Beni Amer se soient presque entièrement substitués aux contingents Abd el Wadides dans le contrôle et la défense des provinces.

Quand commence le XVIe siècle, les Beni Amer sont considérés "nobles" aux yeux des Espagnols. En effet, l'historien espagnol Marmol les tient pour "Seigneur des Berbères[14]", belliqueux et fiers.

Périodes espagnole et ottomane

Aux bouleversements internes qui se poursuivent depuis près d'un demi siècle s'est ajouté, dès les premières années du XVIe siècle, un changement total dans l'équilibre des forces extérieures. Deux nouveaux partenaires font leur apparition: l'Espagnol et le Turc. Ceux-ci vont remettre en cause la règle du jeu où les Beni Amer étaient passé maîtres, en augmentant singulièrement la mise; d'où le désarroi de ces derniers qui ira désormais en s'amplifiant au cours des siècles. Alger et Oran seront beaucoup moins indulgents aux habituelles palinodies des intéressés que Tlemcen ou Fès parce qu'infiniment plus forts. Car apparaît alors l'inégalité essentielle de l'armement, que l'on a toujours tendance à oublier. Les Beni Amer ne connaissent encore que la lance, l'arc et l'épée. Il y aura désormais devant eux des arquebuses et du canon. La charge confuse des cavaliers va se heurter à des formations solides, disciplinées, bien pourvues en armes à feu. Les conséquences de ce changement vont être tragiques. Dans l'Oranie du XVIe siècle, les Beni Amer ne représentent plus la force comme aux siècles précédents. Les voilà relégués au rang d'utilités. Et, de ce fait, leurs privilèges tombent, leur situation se dégrade. Peut-être aussi leur évolution interne les empêche-t-elle de profiter de certaines occasions : ils ne pourront jamais jouer à fond de la carte espagnole car leurs fractions maraboutiques s'opposent à l'alliance avec le chrétien.

Enfin, à la cour même des Abd el Wadides, des rivaux menaçants se sont fait jour en la personne des chefs des Beni Rached. Les Beni Rached, importante tribu berbère, après avoir occupé pendant très longtemps le Djebel Amour, qui s'appelait alors Djebel Rached, en furent chassés par les Amour et remontèrent jusqu'au pied du Tessala d'où ils glissèrent vers le massif montagneux dit des Beni Chougran qui borde Mascara à l'ouest nord-ouest. C'étaient des Zénètes, comme les Abd el Wadides auprès desquels ils avaient longtemps séjourné dans la confédération des Béni Badin. Leur venue ne pouvait que remettre en cause la prépondérance de l'élément arabe dans le makhzen de Tlemcen.

Débordant bientôt sur la plaine de Ghriss, ils ne tardèrent pas à rassembler autour d'eux des fractions berbères isolées et finirent par constituer une solide principauté, alliée du souverain de Tlemcen. Au XVIe siècle, ce dernier a tout naturellement tendance à préférer ces Beni Rached, cultivateurs, artisans, accrochés à leur sol, bien encadrés par leurs chefs, aux éternels nomades qu'étaient encore les Beni Amer, Arabes d'origine, anarchiques et improductifs, s'évanouissant dans le désert au gré de leur fantaisie. Les Beni Rached deviendront peu à peu le coffre et l'épée des derniers Abd el Wadides. D'où une rivalité inexpiable entre Beni Amer et Beni Rached, s'insérant dans la partie que vont jouer Turcs, Espagnols et souverains de Tlemcen.

Makhzen traditionnel jusque là des rois de Tlemcen, les Beni Amer s'étaient trouvés les premiers au contact des Espagnols. Oran conquis, leurs campements de la M'Ieta se situent à nouveau en première ligne et la confédération supporte le poids de la suprématie militaire hispanique. Les Guiza sont razziés en 1517, les Ouled Ali, qui occupent alors le Tlelat doivent faire soumission en 1523. Les Chaffaï d'Aïn el Arba sont défaits en 1528. Les derniers Abd el Wadides, qui après la brève incursion turque de 1517 ont dû accepter la suzeraineté espagnole, ne peuvent rien pour eux. L'accession au trône en 1528 d'Abou Abdallah donne aux Beni Amer un nouveau motif de mécontentement. Il s'éloigne certes des Espagnols, mais c'est pour se rapprocher des Turcs sous l'influence du chef des Béni Rached, El Mansour.

Mais pour les Beni Amer, une seule chose compte : les voilà évincés par les Beni Rached des rangs du makhzen de Tlemcen. Il leur faut, si l'on peut dire, trouver un nouvel employeur. Le Turc penchant pour les Beni Rached, il ne leur reste que l'Espagnol. Dès 1531, ils appuyent, semble-t-il, la tentative de ce dernier pour remplacer Abou Abdallah par son frère Mohammed. Mais bientôt cette politique pro-espagnole va se renforcer d'une politique familiale avec Ben Redouane. Ce personnage, comme tous les grands des Beni Amer, avait conclu des alliances matrimoniales avec la dynastie Abd el Wadide. Il se trouve être le grand-père d'un des jeunes compétiteurs au trône, Abdallah, neveu d'Abou Abdallah.

Pendant cinq ans, il multipliera avec l'aide des Espagnols, les tentatives pour faire triompher son petit-fils, alors que son rival, El Mansour, défendra le prince régnant en s'appuyant sur les Turcs. Il est sur le point d'aboutir en juillet 1535 lorsqu'à la veille d'un choc décisif sur l'Oued Isser il est abandonné par une partie de ses troupes. La présence d'arquebusiers espagnols lui permet, seule, de s'enfuir au désert avec ses derniers partisans

En 1568, les Ouled Brahim passent au service du caïd turc de Tlemcen. Leur chef, Gardouba, reçoit du beylik l'investiture pour lever l'impôt dans une zone donnée. Cette faveur amène automatiquement les tribus sœurs des Ouled Moussa et des Ouled Abdallah à se rapprocher des Espagnols, à qui elles procureront l'occasion de s'emparer de Gardouba.

Colonisation française

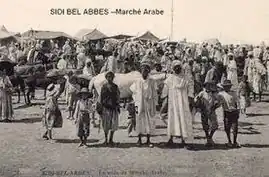

A la veille de la colonisation française, les tentes des Beni Amer (Gharaba) sont au nombre de 7 315, toutes regroupées autour de la future Sidi Bel Abbès, entre cette dernière et Tessala. Les Beni Amer sont sédentarisés de force par l'État français qui les rassemble autour de cette nouvelle ville de Sidi Bel Abbès. Ce faisant, les habitants actuels de Sidi Bel Abbès sont pour la grande majorité descendants des différentes factions de la tribu des Beni Amer.

En 1845 ils furent décimés en raison du soutien qu'ils accordèrent à l'émir Abdelkader, chef militaire algérien qui entra en résistance contre l'occupation française[7]. Selon l'universitaire Messaoud Benyoussef, «les Beni-Amer consentirent à suivre l’émir dans sa marche vers le Maroc où il pensait obtenir l’aide du souverain». Mais le souverain du Maroc trahit Abdelkader : «cédant aux menaces et aux promesses des Français, il attaqua les arrières de l’émir, pendant que Lamoricière et le duc d’Aumale lui coupaient les voies de retraite vers l’Algérie»[7]. Les Beni Amer enserrés par les troupes marocaines préférèrent tuer leurs propres femmes et enfants plutôt que de les voir tomber aux mains des ennemis[7].

Les Beni Amer sont également connus pour leur œuvre poétique; ils chantaient la Geste des Banu Hilal[7].

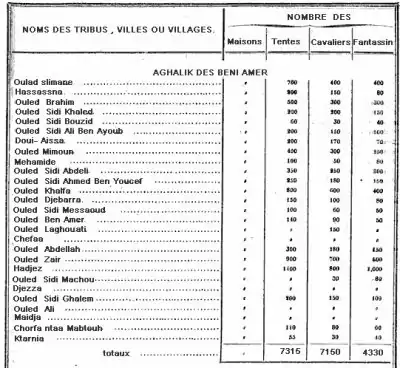

Composition tribale au XIXe siècle

À Sidi Bel Abbes, lors de l'arrivée des Français à la moitié du XIXe siècle, la tribu se divise en plusieurs factions[7]:

- Ouled Ali ;

- Ouled Brahim ;

- Ouled Sidi Ghalem ;

- Ouled Sidi Ali Ben Ayyoub ;

- Ouled Sidi Khaled ;

- Ouled Mimoun ;

- Ouled Sidi Bou Amar ;

- Ouled Sidi Abdelli ;

- Hassassna ;

- Ouled Sidi Messaoud ;

- Ouled Djebara ;

- Ouled Laghouati ;

- Ouled Sidi Ahmed Ben Youcef ;

- Ouled Sleimane ;

- Ouled Zaïer ;

- Azedj (Azadja): groupement de clans berbères zénètes rattachés au Béni Amer[2] ;

- Ouled Sidi Maâchou ;

- Ouled Sidi Bou Zid ;

- Djaïza ;

- Al Mehadja ;

- Ktarnia ;

- Chorfa Mabtouh ;

- Chefaa.

Bibliographie

- Pierre Boyer, Historique des Béni Amer d'Oranie, des origines au Senatus Consulte In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°24, 1977. pp. 39-85

- « LE RAI, tradition et modernité, à travers l’Histoire algérienne - socialgerie », sur www.socialgerie.net (consulté le )

- Rédouane Ainad Tabet, « Sidi-bel-Abbès : des mythes fondateurs de la colonisation à la libération », Insaniyat / إنسانيات. Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, no 3, , p. 7–24 (ISSN 1111-2050, DOI 10.4000/insaniyat.11591, lire en ligne, consulté le )

- « Histoire des Béni Amer : La saga des Ouled Zaer - Ayoub Bouazza », sur Edilivre (consulté le )

- Population Beni Amer au Maroc: https://rgph2014.hcp.ma/file/166326/

Notes et références

- « Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, Volume 8 », Senatus-Consulte, , p. 610 (lire en ligne).

- Pierre Boyer, « Historique des Béni Amer d'Oranie, des origines au Senatus Consulte. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 24, no 1, , p. 39–85 (DOI 10.3406/remmm.1977.1420, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Britannica, « Banū Hilāl », Arab tribe, xxie siècle (lire en ligne).

- Ernest Mercier, Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu'a la conquête français (1830), Leroux, (lire en ligne), p. 16

- Gilbert Meynier, « Les Banû Hilâl et l’évolution du Maghreb », L'Algérie, cœur du Maghreb classique, (lire en ligne).

- Micheline Galley, « Sur les pas des Fils de Hilâl », Diogène, (lire en ligne).

- Pierre Boyer, « Historique des Béni Amer d'Oranie, des origines au Senatus Consulte. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 24, no 1, , p. 39–85 (DOI 10.3406/remmm.1977.1420, lire en ligne, consulté le ).

- « Fichier:Arbre généalogique des Banou Souleim & Banou Hilal.png — Wikipédia », sur commons.wikimedia.org (consulté le ).

- Rédouane Ainad Tabet, « Sidi-bel-Abbès : des mythes fondateurs de la colonisation à la libération », Insaniyat / إنسانيات. Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, no 3, , p. 7–24 (ISSN 1111-2050, DOI 10.4000/insaniyat.11591, lire en ligne, consulté le ).

- Revue Africaine, « Revue Africaine - Le royaume d'Alger sous le dernier bey », Le royaume d'Alger sous le dernier bey, xixe siècle (lire en ligne).

- Pierre Boyer, Historique des Béni Amer d'Oranie, des origines au Senatus Consulte In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°24, 1977. pp. 39-85 .

- Ernest (1808-1890) Fonction indéterminée Carette et Auguste (1810-1875) Fonction indéterminée Warnier, « Carte de l'Algérie divisée par tribus / par MM. E. Carette et Auguste Warnier ; Membres de la Commission Scientifique de l'Algérie », sur Gallica, (consulté le ).

- Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale (4 volumes), .

- Luis del Marmol Carvajal, Descripción general de África, sus guerras y vicisitudes, desde la fundación del mahometismo hasta el año, .