Béni Saf

Béni Saf est le nom d'une commune algérienne et de la ville côtière qui en est le chef-lieu, dans la wilaya d'Aïn Témouchent. C'est aussi le nom d'une daïra (équivalent d'un canton). La ville doit principalement son existence au minerai de fer que l'on trouve depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais c'est la pêche qui est la principale ressource de la ville.

| Béni Saf | ||||

Béni Saf | ||||

.svg.png.webp) |

||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | بني صاف | |||

| Nom amazigh | ⴱⵏⵉ ⵙⴰⴼ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Région | Oranie | |||

| Wilaya | Aïn Témouchent | |||

| Daïra | Beni Saf | |||

| Code postal | 46001 | |||

| Code ONS | 4623 | |||

| Démographie | ||||

| Population | 42 284 hab. (2008[1]) | |||

| Densité | 690 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 35° 18′ 08″ nord, 1° 23′ 01″ ouest | |||

| Superficie | 61,3 km2 | |||

| Localisation | ||||

_location_map.svg.png.webp) Localisation de la commune dans la wilaya d'Aïn Témouchent. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

Géographie

Situation

Le territoire de la commune de Béni Saf se situe à l'ouest de la wilaya d'Aïn Témouchent, à environ 30 km à l'ouest d'Aïn Témouchent et 90 km au sud-ouest d'Oran.

Relief, géologie, hydrographie

L'Oued Tafna a son embouchure dans la Mer Méditerranée à l'ouest de la plage de Rachgoun.

Localités de la commune

La commune de Béni Saf est composée de cinq localités[2] : Béni-Saf (chef-lieu), El Brage, Ghar El Baroud, Ouled Boudjemaâ, Rechghoun

Communes de la daïra de Béni Saf

- Béni Saf

- El Emir Abdelkader

- Sidi Safi

Population

En 1874, le centre des Béni Saf est constitué en commune mixte, avec les tribus des Ben Safi, Béni Fouzèch, Béni Riman[3] Béni Oulhaça-Gherraba (Oulhaça), Sidi Ali Ben Chaâb, El-Fehoul, Sbaâ Chioukh, Tafna, Zenata, Ouled Alâa, Béni Mester, les Mélilia, les Ouled Riah, les Ouled Debdouche et les Béni Ouarsouss[4].

Histoire

Situées à l'ouest de la commune, l'île et la plage de Rachgoun ont abrité un comptoir punique. Avant la colonisation française, Beni Saf n’existait pratiquement pas ; en effet il n’y avait ni surface plane, ni plateau accueillant pour des constructions, ni aucune voie naturelle vers l’intérieur du pays. Ce n’était que des collines enchevêtrées de 90 à 150 m d’altitude tombant en ravins profonds aux pentes très raides. Sur la mer, pas de baie favorable à l’établissement d’un comptoir ou d’un port; de hautes falaises de sable dur et de grès tombant à pic n’étaient coupées que par deux ou trois petites criques.

Même les Romains, devant l’inhospitalité du site, n’ont pas essayé de s’implanter dans la région beni-safienne ; ils lui ont préféré Siga (à l’embouchure du fleuve de la Tafna) et Camerata (actuellement Sidi Djelloul) qui disposaient d’une nature bien plus accueillante que les abruptes falaises de Beni Saf.

C’était donc un endroit désert, rempli de broussailles et hanté par les hyènes et les panthères (on tua la dernière de celles–ci en 1880). Une population très clairsemée vivait sous la tente. D’après les témoignages de soldats français au début de l’occupation française, il avait trois douars : la construction des villes en pierres ces bâtis en pisé ; la première ville dite el Hassi près de la plage en 1356, la deuxième el Berge Skouna, la troisième el Djabs Émir Abdelkader.

Si la ville est redevable en quelque chose à la pêche, c'est pourtant à la mine qu'elle doit son existence, car dans un rayon de 20 km vont être trouvés d'excellents filons de fer hématite (oxyde de fer hydraté à 60 % environ). Pour les exploiter (matériaux et machines), comme pour exporter le minerai il fallait des bateaux et donc un port, pour loger les ouvriers, des maisons. Un centre va alors naître au prix d'énormes efforts. En ce coin géographiquement si tourmenté, des ravins entiers furent comblés grâce aux déchets miniers appelés " stériles" : le marché en plein air, le marché couvert et la poste reposent aujourd'hui sur des mètres et des mètres de stériles. L'emplacement de la Daira était autrefois un grand trou ; Les grandes artères de la ville ne furent établies qu'en creusant ou nivelant, et, malgré leurs importants soubassements, elles serpentent en pentes raides. Les multiples escaliers témoignent toujours des dénivellations naturelles et pour bâtir chaque maison, il fallut ou niveler ou couper dans les flancs des collines.

Les premiers à avoir découvert des gisements de minerai en 1850 furent des pêcheurs européens venus profiter des eaux poissonneuses de la région. Ils arrachaient le minerai au pic de la falaise, le transportaient par des ânes robustes vers « la plage des mouches » plus à l’est, le chargeaient dans des barcasses (petits bateaux) qui allaient retrouver les voiliers transporteurs en pleine eau.

Ils se firent des habitations en creusant dans la falaise des cavernes, puis, lorsque le nombre d’ouvriers augmenta, ceux-ci se groupèrent à Sidi Boucif où le bas du ravin avait été aplani, ce qui permit d’édifier de petites baraques en planches.

Vers 1855, une compagnie anglaise s’intéressa au minerai, obtint une concession, racheta les mines déjà existantes, établit une voie ferrée et pour l’embarquement utilisa la baie de Camerata (Sidi Djelloul).

En 1867 une société dénommée « soumah et tafna », qui avait entrepris des recherches de façon scientifique, commença ses abattages miniers à ciel ouvert à Ghar El Baroud et à Dar Er Riah, installant ses bureaux et attirant des ouvriers sur le terrain qui allait devenir Beni Saf, si bien qu'en 1874 le général Chanzy, alors gouverneur de l'Algérie, vint sur place poser la première pierre du village dès lors officiellement reconnu.

Mais la société qui avait pourtant obtenu concession pour créer un port, recula devant l'entreprise et céda ses droits à la compagnie de Mokta el Hadid, une grosse entreprise minière, bancaire et même maritime.

À partir de ce , Beni Saf allait prendre son essor.

Deux rues, Emir Khaled et Sidi Yekhlef Ahmed (alors Pelissier et Chanzy), simples trouées parallèles débroussaillées sur l'escarpement de la rive gauche de l'oued hamed, se bordèrent peu à peu de maisons basses. D’autres rues naissent au fur et à mesure de l’intensification de l’activité minière.

En 1881, l'église et le port sont terminés, et la compagnie minière emploie 1050 ouvriers dont un certain nombre de Marocains. En 1882, la mine expédie 369 804 tonnes de minerai sur 205 vapeurs et 210 voiliers et dispose de deux voies ferrées de 3 km, l'une de Ghar El Baroud, l'autre de Dar Er Riah. Cette voie ferrée deviendra plus tard la rue Émir Aek ; le long escalier qui la termine aujourd'hui était une descenderie, qui vers les années 1890, retenait par câbles les wagons pleins et remontait les vides.

Le , la localité qui ne cesse de grandir a une population européenne de 1950 personnes; elle est promue au rang de commune, le directeur de la mine en étant le maire.

La découverte d'autres filons en 1910 donne un nouvel essor, d’autres rues se bâtissent, les constructions continuent, en 1920, le boulevard Jean-Jaurès et d'autres rues prennent forme, les particuliers édifient des immeubles à étage et des maisons à la plage du puits. À partir de 1945, naît le nouveau quartier de Sidi Brik sur la falaise. En 1947 disparaît la voie ferrée qui depuis 1923 reliait Beni Saf à la voie Oran-Oujda car le trafic par camions prend le dessus.

La mine employait 2000 ouvriers en 1919, le maximum de 5000 est atteint en 1912. En 1928, elle extrait 750 000 tonnes que viennent enlever 812 navires.

En 1938 elle a produit depuis son origine un total de 19 970 737 tonnes et pourtant elle n'a plus en 1950 que 2500 ouvriers.

Le port n'a cessé de s'améliorer : en 1960 c'est un bassin de 20 ha avec une jetée Ouest-Nord coudée à angle droit, de 740 m de long disposant de hangars, d’appontements de pêcherie et d’une cale sèche.

En 1938, la première usine de conserves est construite sur la plage du Capitaine sur la rue de la Marine, allant du port à Sidi-Boucif. La marque DOM-GIM, d'une famille espagnole, des boites de sardines produites par cette usine allait en se développant sous l'impulsion de directeur, ce qui permit d'embaucher plus de 250 salariés. Cette usine a travaillé nuit et jour pendant la guerre pour fournir l'armée de la France libre en conserves diverses, sardines, anchois bien sûr mais aussi toutes sortes de légumes.

Le directeur, José de SOUZA venu du Portugal, et après un séjour au Maroc, a rencontré un espagnol qui lui avait suggéré d'être son associé, et de construire une usine dans un port en développement en Algérie: Béni-Saf. L'espagnol assurant l'investissement financier et le portugais ses compétences et son savoir faire industriel. Le directeur a construit et transmis son savoir et a permis à d'autres usines de s'installer et se développer dont l’usine de la plage du Puits qui a récupéré les matériels de la première usine après l'indépendance. Le port était très actif grâce à la pêche des sardines et anchois avec la flottille de lamparos et des autres poissons transitant depuis les chalutiers vers la criée pour être vendus.

Le directeur ne devint jamais associé officiel à la suite du décès du financier qui laissa sa place à son neveu.

De 1938 à 1962, l'activité du port n'a cessé de se développer en parallèle avec la mine de fer plus ancienne. En plus de l'activité de la pêche et de la mine, l'activité du port se développait avec le commerce. Sur la grande jetée venaient s'amarrer les navires de minerais, sur la petite jetée une activité commerciale très importante avec l'Europe tant pour les caisses de boites de sardines, anchois et autres mais aussi les produits venant de l'intérieur des terres tels que le bois, les fruits, le vin et autres produits transitant dans un sens ou dans l'autre. Une véritable activité commerciale s'était développée grâce au port de Béni-Saf.

En 1956, 950 pêcheurs montent 42 chalutiers et 45 lamparos : ils fournissent cinq conserveries et font vivre près de 2000 familles (charpentiers, mécaniciens, fabricants ou réparateurs de filets...) soit près de 10.000 personnes. Désormais, la pêche est presque devenue la principale activité de la ville ; avec ses 59 000 quintaux de poissons, elle procure à toute l'Algérie le quart de ses produits de la mer.

Dans les ressources de la commune, l'agriculture a également une part importante. La vigne, dès 1929, recouvre 650 ha répartis en 14 propriétaires. En 1932, 7 800 ha sont labourés par les Algériens et 4544 dans les fermes européennes. Le cheptel, à cette même date monte à 2000 moutons, 1500 chèvres, 500 bovins et 1400 porcs.

Quant à la population, les 9.486 habitants de la commune en 1910 (dont 5562 Algériens) deviennent 11.511 en 1921; en 1954, ce sont 21 098 habitants dont 11 591 dans le centre proprement dit qui abrite ainsi 2.698 foyers soit 985 familles européennes et 1768 Algériens.

À l'indépendance du pays en 1962, Beni Saf est rattachée à la Wilaya de Tlemcen.

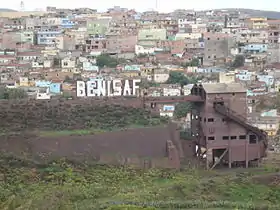

Dans les années 1970, les filons de minerai s'épuisent et les mines sont obligées de fermer. On peut encore voir les vestiges de l'ancienne mine sur les hauteurs de Beni Saf, dominant la ville.

Cependant, une cimenterie est construite dans les années 1980 ; c'est l'une des plus importantes du pays, elle est implantée à 4 km à l'est de Beni Saf, à une altitude de 185 m. Les 2 gisements calcaire et argile sont situés au sud-est de la ville, sa capacité de production est de 3 000 tonnes par jour et elle est entièrement automatisée.

Le pêche reste la principale ressource de la région. Beni Saf est devenu le premier port de pêche d'Algérie avec une flottille de 166 embarcations ; ce port, conçu initialement pour le transport de minerais et de marchandises, a dû être reconverti en port réservé exclusivement à la pêche et ce à cause de l'ensablement chronique de son bassin.

Enfin, la localité accueille chaque été des centaines d'estivants venus profiter du soleil et de la mer.

Beni Saf a été rattachée à la Wilaya de Ain Temouchent en 1984 ; c'est actuellement un chef-lieu de Daira. La ville compte plusieurs hôtels, des hôpitaux, une école de pêche, un aquarium et un musée.

Économie

en bleu, le gazoduc Medgaz

de Hassi R'Mel à Almeria.

Industrie

La cimenterie de Béni Saf, située au nord ouest de la commune, modernisée en 2011[5], est une des cimenteries les plus importantes d'Algérie[6].

Le gazoduc sous-marin Medgaz, d'une longueur de 210 km et passant sous la Méditerranée à une profondeur de 2 000 m, a pour origine Béni Saf et pour terminaison Almérie en Espagne[7] - [8].

Tourisme

La ville est connue pour ses activités halieutiques et de construction navale. Par sa plage, à l'ouest du port de pêche, c'est également une petite station balnéaire nommée Madrid[9].

Béni Saf dispose d'un aquarium, construit par jean Rosello entrepreneur en bâtiments, L'aquarium a fait l'objet d'un projet de rénovation en 2011[10].

Enseignement

L'École de formation des techniques de la pêche et d'aquaculture (EFTPA)[11] est installée à Béni Saf[12].

Personnalités liées à la commune

- Jean Sénac, poète, y est né le ,

- Joseph de Souza, enseignant, cadre international, chef d'entreprise, y est né le 14 Décembre 1940

- Bernard-Henri Lévy, romancier, philosophe et essayiste, y est né le ,

- Philippe Cohen, journaliste français,

- Chikh Réda et Chikh Abbès : passage à Béni Saf à la médersa (Nadi Ettahadi) de l’Association des oulémas musulmans algériens. À Béni-Saf, le Nadi ettahadi activa en 1937 où Chikh Abbès développa l’enseignement de la langue arabe,

- Boucif Belhachemi (1948 – 2010), Consultant on World Bank Project, docteur en physique,

- Claude Diaz, enseignant en biologie et écologie, auteur de "Du ravin béni-safien au gros caillou lyonnais",

- Fatiha Berezak, Professeur de français et d’anglais, poète et humoriste,

- Henriette Georges, auteur de « l’Escalier de Béni-Saf »,

- Karim Zenasni, (1961- 2008), comédien, Fennec d’or, à titre posthume,

- Khellil Rahal, Médecin des hôpitaux de France, décédé,

- Mohamed Belharizi, Docteur et expert en modélisation finis (génie civil), réside en France,

- Abdallah Amrani, artiste musicien et chanteur,

- Abdelkader Kribi Ould Brahim, (1913/…), mineur de la première heure, membre de l’organisation syndicale des mineurs de Béni-Saf depuis les années 1930, ; syndicaliste CGT de l’Oranie ; conseiller municipal à Béni-Saf. Décédé

- Abdelkader Soudani, la Perle noire (1935-2007), grande figure du basket national,

- Kada Benabdallah Mohamed dit Mohamed El Oulhaçi (-), licencié en droit, 1956 (Université de la Sorbonne - France) détenu politique en 1957, médersien, inspecteur de l’enseignement primaire, décédé en 2001,

- Berkane Mohamed, instituteur, 1959, détenu politique, Sous préfet de l’Algérie indépendante,

- Gabriel Gonzales (1900-1988), secrétaire du syndicat CGT des mines de Béni-Saf, militant socialiste, maire de Béni-Saf (1930 /1958), délégué à l’Assemblée algérienne (1945/1956).

- Marinette Gonzales, file de Gabriel Gonzales, présidente de l’association des Béni-Safiens en France, a joué un grand rôle dans le rapprochement des Béni-Safiens des deux côtés de la Méditerranée,

- Berkane Bensalem, secrétaire général de la Commune, 1962/1974

- Bensafi Si Djilali, ancien élève du collège de Slane de Tlemcen, officier de l’État Civil du au .

- Benikhlef Ahmed dit Hamida, commerçant, premier président de l’Assemblée Populaire Communale issue des premières élections communales de l’Algérie indépendante, 1967/1972

- Belkeddar, Mohamed, commerçant, président de la Délégation Spéciale, 1965/1967

- Yadi-Morsli Mohamed, directeur de la Mine,

- Sidi Ykhlef Mohamed ould Belhadj, entrepreneur, président de la première délégation spéciale, 1962/1963

- Mohamed Belkacem M'Hamed, commerçant, président de la Délégation Spéciale, 1963/1965

- P.J. Lethielleux, auteur d’un ouvrage sur le littoral de l’Oranie occidentale, 1974

Notes et références

- Recensement 2008 de la population algérienne, wilaya d'Aïn Témouchent - Site de l'ONS [PDF]

- Journal officiel de la République Algérienne, 19 décembre 1984. Décret no 84-365, fixant la composition, la consistance et les limites territoriale des communes. Wilaya d'Aïn Témouchent, page 1578.

- Bulletin officiel du Gouverneur Général d'Algérie 1874, p. 655.

- Législation de l'Algérie: Lois, ordonnances, décrets et arrêtés et volume 2 à 3 1884, p. 202.

- Béni-Saf (Aïn Témouchent) : La cimenterie a cessé de polluer. Site internet du journal El Watan du 20/08/2011. Consulté le 11/09/2011.

- Site officiel de la Société des ciments de Béni Saf

- Présentation du gazoduc Medgaz sur le site internet de l'entreprise Medgaz. Consulté le 11/09/2011.

- Mise en gaz du gazoduc Medgaz. Site internet du journal El Watan du 01/03/2011. Consulté le 11/09/2011.

- Daniel Babo, Algérie, Méolans-Revel, Éditions le Sureau, coll. « Des hommes et des lieux », 206 p. (ISBN 978-2-911328-25-1), p. 53

- Béni-Saf : Aménagement de l’aquarium Site internet du journal El Watan du 19/05/2011. Consulté le 11/09/2011.

- Présentation de l'EFTPA sur le site internet du ministère de la pêche algérien. Consulté le 11/09/2011.

- Béni Saf: La pêche à l'emploi. Site internet du journal Le Quotidien d'Oran du 24/05/2009. Consulté le 11/09/2011.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Aperçu historique et ethnographique de Béni-Saf, par Berkane Mohamed, instituteur, paru dans L’Avenir de Beni-Saf (journal colonial, 1959)

- L'escalier de Béni-Saf, Henriette Georges, éd. Robert Laffont, 1988

- Béni-Saf entre mer et fer, fi Moussa Boudjemaa, éditions Dar El Gharb, Oran, 2008

- Béni-Saf, le legs du large et des entrailles de la terre, Kali Mohammed, éd. Dar el Kitab el Arabi, 2007

- Demain tu pars en France (Du ravin béni-safien au gros caillou lyonnais), Claude Diaz, éd. L'Harmattan, 2011

- De miel et de bigarade, Claude Diaz, éd. L'Harmattan, 2015

- Le littoral de l'Oranie occidentale, P.J Letellieux, Oran, 1974

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- (en + zh-Hans) Mindat.org

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site officiel de la wilaya d'Aïn Témouchent