Argyroneta aquatica

Argyronète

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Chelicerata |

| Classe | Arachnida |

| Ordre | Araneae |

| Sous-ordre | Araneomorphae |

| Famille | Dictynidae |

| Genre | Argyroneta |

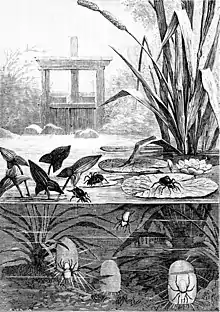

Argyroneta aquatica, l'Argyronète, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Dictynidae. Il s'agit de la seule espèce du genre Argyroneta non fossile. Elle vit quasi intégralement sous l'eau dans une cloche de plongée. C'est la seule araignée véritablement aquatique. Le nom « argyronète », qui provient du grec ancien ἄργυρος, arguros (« argent ») et νέω, néô (« filer »), signifie « toile argentée » est une référence à cette cloche d'air.

Taxonomie

L'espèce est formellement décrite en par le naturaliste suédois et élève de Carl von Linné Carl Alexander Clerck sous le protonyme Araneus aquaticus. Elle est ensuite recombinée par l'entomologiste français Pierre André Latreille en dans le genre Argyroneta sous le nom Argyroneta aquatica[1].

Hors de l'eau, Argyroneta aquatica ressemble à une espèce de la famille des Agelenidae, dans laquelle elle a longtemps été classée. Cependant, des études de génétique moléculaire indiquent une parenté plus proche avec la famille des Dictynidae[2] dans laquelle elle est transférée en [3].

En français, l'espèce est simplement nommée du nom vulgarisé et normalisé Argyronète[4], car à l'exception d'une espèce fossile, le genre est monospécifique[1].

Description

L'Argyronète est généralement colorée de brun foncé et possède huit yeux. Le céphalothorax porte des soies foncées très courtes dans la ligne médiane. Hors de l'eau, l’araignée montre un opisthosome gris souris à brun foncé ou noir, alors que dans l'eau la bulle d'air lui donne la couleur du mercure. Les chélicères sont brun foncé. La femelle adulte est ornée d'une épigyne typique alors que le mâle possède des pédipalpes particuliers. Tout le corps est couvert de poils denses et spécialisés, qui sont particulièrement longs. Les pattes III et IV sont également densément garnies de longues soies fines, ce qui contraste avec les pattes I et II aux soies rasées et éparses. Cette caractéristique typique visible à la loupe permet de déterminer les juvéniles. Une autre caractéristique spécifique est la place des stigmates du système respiratoire située juste sous le pli épigastrique[5] - [6].

La femelle mesure de 8 à 12 mm de long et le mâle de 9 à 15 mm[5]. La taille de la femelle est limitée car elle consacre plus d'énergie à la construction et à l'entretien de sa cloche qui est plus grande. Le mâle, quant à lui, est plus actif et en moyenne près de 30 % plus grand que la femelle. Ce dimorphisme sexuel en faveur du mâle est une originalité de cette espèce. Le style de chasse plus actif du mâle nécessiterait une plus grande force pour surmonter la résistance de l'eau et contrecarrer la flottabilité de ses réserves d'air mobiles. Cette plus grande taille du corps est également associée à des pattes avant plus longues qui sont liées à la capacité de plongée et donnent au mâle une supériorité en plongée sur les femelles aux pattes plus courtes[7].

Écologie

L’Argyronète vit dans les plans d’eau douce calme et claire où la présence de plantes aquatiques lui est indispensable afin qu’elle puisse arrimer sa toile et se reproduire. Elle se retrouve dans une grande variété d'habitats aquatiques permanents comme les lacs, les étangs, les canaux et les marais. Les eaux pauvres en nutriments et peu profondes font partie de ses préférences. La taille du plan d'eau, tout comme les fortes variations de niveau, ne semblent pas avoir d'influence décisive sur la colonisation à l'inverse des plans d'eau temporairement asséchés qui ne sont pas colonisés. Les rives riches en plantes des grands comme des tout petits cours d'eau sont aussi privilégiées, mais l'araignée peut également se rencontrer dans les fossés où l'eau s'écoule lentement. Les jeunes sont parfois trouvés au-dessus de l'eau dans la sphaigne ou sur le sol des prairies humides. Les zones ensoleillées sont préférées aux zones ombragées[5] - [8] - [7] - [9].

Répartition

L’Argyronète est visible toute l'année au stade adulte. Cette espèce se rencontre sur l'ensemble de l'écozone paléarctique[10] mais reste localisée[5]. Plus précisément, l'espèce est présente en Europe, en Turquie, dans le Caucase, en Russie (de l'Europe à l'Extrême-Orient), en Iran, en Asie centrale, en Mongolie, en Chine, en Corée et au Japon[7] - [6].

La quasi-totalité de son aire de répartition concerne la sous-espèce nominative. Cependant, c'est la sous espèce Argyroneta aquatica subsp. japonica qui est représentée au Japon[11].

En Europe, l'espèce est référencée dans les pays suivants : Allemagne, Arménie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kaliningrad, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume Uni, Russie européenne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie et Ukraine. Elle est absente du pourtour méditerranéen, aucun enregistrement n'étant établit au Portugal, en Grèce ou en Albanie[12] - [6].

En France, l'Argyronète est considérée comme une espèce plutôt nordique, manquant généralement dans le Midi[13], à quelques exception près comme l'étang de Capestang près de Béziers[14].

Biologie

Respiration et nidification

_and_freshwater_crustacean_(Asellus_aquaticus).jpg.webp)

Comme l'ensemble des araignées, l’Argyronète possède un appareil respiratoire aérien fait de trachées dans son opisthosome, l'équivalent de l'abdomen chez les arachnides. Afin de respirer sous l'eau, elle se constitue une enveloppe d'air qui englobe l’opisthosome et le début des pattes. Cette bulle est retenue par ses poils hydrophobes dont l'agencement dense engendre une tension superficielle puissante, permettant à la bulle d'air de résister même lorsque l'araignée est en contact avec des plantes ou ses proies. Son système respiratoire est alimenté via cette enveloppe d'air qui persiste aussi longtemps qu'elle demeure sous l'eau. Elle va régulièrement chercher de l’air à la surface en faisant ressortir uniquement l'extrémité postérieure de son opisthosome ce qui provoque un échange de fluides entre la partie de l'abdomen encore immergée. Son plongeon se fait par à-coups, ce qui permet de conserver l'enveloppe d'air[5] - [7]. L'araignée peut aussi absorber de l'oxygène directement à travers la cuticule et ainsi, si les stigmates des trachées sont obstrués, elle peut survivre plusieurs jours sans dommages visibles[9].

De plus, elle édifie une toile en forme de cloche entre des plantes et la remplit d'air. Pour ce faire, elle remonte régulièrement à la surface pour aller chercher de l'air à la surface de l'eau. Là, elle sort son opisthosome et ses pattes arrière de l'eau, replonge brusquement sous l'eau et redescend vers sa toile en s'accrochant à un fil. Arrivée à sa cloche, elle libère l'air dans la construction en soie. Lorsque la cloche est terminée, quelques fils de signalisation sont tissés à partir de l'abri vers les plantes voisines. Cette bulle reste en place grâce aux propriétés physiques de la toile qui génère une tension superficielle très efficace à la manière d'une cloche de plongée[5] - [15] - [16]. Les toiles sont irrégulières et constituées de soie et d'un hydrogel inconnu à base de protéines[17]. Parfois, l’Argyronète utilise des coquilles d'escargots vides comme cloche d'air[18]

L'araignée utilise la cloche d'air comme un réservoir d'oxygène qui fonctionne comme un poumon externe et dont elle régule activement les gaz[16]. L'étude des échanges gazeux montre que la cloche d'air « récupère » également de l'oxygène venant de l'eau, et évacue du dioxyde de carbone. Ce processus fonctionne grâce aux différences de pressions partielles. La respiration de l'araignée est nécessaire à la réalisation de ce cycle afin de maintenir les gradients de concentration requis. Plus l'eau est pauvre en oxygène, plus l'araignée doit construire une cloche importante afin d'augmenter la surface d'échange[15]. La cloche est également alimentée en oxygène par les petites bulles s'échappant des feuilles des plantes aquatiques, résultant de la photosynthèse[5]. Il serait possible que cette circulation gazeuse soit suffisante pour que l'araignée puisse respirer indéfiniment, mais l'azote est également transmis de la cloche vers l'eau, résultant en une diminution constante du volume d'air. L'araignée doit donc régulièrement ajouter de l'air dans sa cloche[15].

Cycle de vie

Les deux sexes construisent plusieurs retraites en forme de cloche qui servent à des fins différentes (cloche d'alimentation, cloche de copulation, cloche d’élevage des jeunes)[9]. La femelle, plus petite que le mâle, construit une cloche d'air plus grande dans laquelle elle passe plus de temps que lui. Le comportement du mâle étant plus erratique, il s'en sert exclusivement pour digérer ses proies. L'Argynonète nage très bien, face ventrale vers le haut[6]. L'accouplement a lieu dans la cloche de la femelle où elle prend soin de ses 30 à 70 œufs. L'hivernage a lieu dans son abri. Les sources sont discordantes quant au déroulement des mues qui ont lieu à la surface pour certaines[5] ou dans la cloche pour d'autres[9]. Cette espèce peut donc accomplir la quasi intégralité de son cycle de vie depuis son repaire immergé : naître, se nourrir, et se reproduire[5] - [15] - [7]. La durée de vie des individus peut aller de 18 mois à deux ans en captivité[9] - [7]. L'araignée est visible sous sa forme adulte toute l'année et à chaque saison, tous les stades de développement se côtoient[9] mais elle est plus active du printemps à la fin de l'été[19].

Régime alimentaire

L’Argyronète est une prédatrice généraliste qui s'attaque à peu près à toutes les proies qu'elle domine physiquement comme des larves d'insectes à l'instar de celles de moustiques, des petits crustacés tels des cloportes et des Daphnies mais aussi des aselles. Le mâle, plus agile, chasse activement au milieu des plantes en nage rapide, à l'affût et en arpentage alors que la femelle fait le guet depuis sa cloche et s'élance pour attraper les proies qui touchent la bulle d'air ou les fils de soie qui l'ancrent. L’Argyronète immobilise ses proies avec ses puissantes pattes avant qui lui servent également de membres natatoires, et les tue avec son venin. Une fois sa proie maîtrisée, elle retourne dans sa cloche d'air pour la consommer, la digestion externe pratiquée étant impossible dans l'eau[20] - [7]. Les relations prédateur-proie ont été étudiées en aquarium et en laboratoire. Elle se montre capable de capturer, immobiliser et manger de petits poissons, ce qui peut la faire classer, avec le genre Dolomedes, parmi les « araignées ichtyophages »[21].

L’Argyronète est elle-même la proie des grenouilles et des poissons[15].

Autres espèces d'araignées semi-aquatiques

Parmi les 48 000 espèces d'araignées dans le monde, l’Argyronète est la seule espèce dont le cycle de vie est totalement inféodé à la vie sous l'eau[5] - [7] - [18]. Il existe cependant plusieurs autres araignées semi-aquatiques, qui vivent périodiquement sous l'eau ou qui sont capables de plonger :

Certaines espèces de Desis passent la marée haute dans une retraite sous-marine remplie d'air et faite de soie, et se nourrissent sur terre dans la zone intertidale pendant la marée basse[22] - [23].

Certaines araignées vivant dans des habitats périodiquement inondés comme les prés salés peuvent survivre pendant une période prolongée sous l'eau en entrant dans un état de coma hypoxique, jusqu'à 16 à 36 heures chez Arctosa fulvolineata[24].

De nombreuses espèces, dont certaines Ancylometes, Dolomedes, Megadolomedes, Pardosa, Pirata, Thalassius et d'autres, vivent à la surface de l'eau, mais peuvent s'immerger activement pendant une période prolongée. Ce sont souvent de bonnes nageuses qui peuvent attraper des proies aquatiques[22] - [21] - [25].

Relation avec l'humain

Morsure

La morsure de cette araignée serait plutôt douloureuse, à cause de sa grande taille et de ses chélicères assez puissantes pour percer la peau humaine. Néanmoins, son mode de vie fait que les rencontres restent très rares[26] et aucune mention récente ne fait état d'un quelconque danger[27] - [6].

Protection

En Europe, Argyroneta aquatica est considérée comme vulnérable et fait partie avec Dolomedes plantarius et Eresus kollari des trois espèces d'araignées les plus fréquemment mentionnées dans les mesures de conservation européennes, probablement en raison de leurs caractéristiques écologiques et de leur association stricte avec des habitats en déclin, les zones humides étant en première ligne concernant l'accumulation de polluants et leur raréfaction[28].

À ce titre et en raison de son mode de vie unique, cette espèce est choisie comme emblème de la société d'arachnologie allemande[18].

Notes et références

- WSC, consulté le 25 mai 2022

- (en) Miller J.A. et al., « Phylogeny of entelegyne spiders: Affinities of the family Penestomidae (NEW RANK), generic phylogeny of Eresidae, and asymmetric rates of change in spinning organ evolution (Araneae, Araneoidea, Entelegynae) », Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 55, , p. 786–804 (ISSN 1055-7903, DOI 10.1016/j.ympev.2010.02.021)

- (en) Wheeler W.H. et al., « The spider tree of life: phylogeny of Araneae based on target-gene analyses from an extensive taxon sampling », Cladistics, vol. 33, no 6, , p. 576–616 (DOI 10.1111/cla.12182)

- MNHN & OFB [Ed]. 2003-présent. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), Site web : https://inpn.mnhn.fr, consulté le 25 mai 2022

- Michael J. Roberts, Araignées de France et d'Europe, Paris, Delachaux & Niestlé, , 383 p. (ISBN 9782603020432)

- (en) Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C., « Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) », sur Araneae : spiders of Europe, version 01-2021

- (en) Schütz, D.; Taborsky, M., « Adaptations to an aquatic life may be responsible for the reversed sexual size dimorphism in the water spider, Argyroneta aquatica », Evolutionary Ecology Research, vol. 5, no 1, , p. 105–117 (lire en ligne)

- Collectif (trad. de l'anglais par Manuel Boghossian), Le règne animal, Paris, Gallimard Jeunesse, , 624 p. (ISBN 2-07-055151-2), Argyronète page 589

- (de) Hendrich L. & Platen R., « Die Wasserspinne Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (Arachnida: Araneae) in Berlin und Brandenburg », Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Potsdam, vol. 4, , p. 4–27

- WSC, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- (en) Ono, H., « New and Remarkable Spiders of the Families Liphistiidae, Argyronetidae, Pisauridae, Theridiidae and Araneidae (Arachnida) from Japan », Bulletin of the National Museum of Nature and Science Tokyo, vol. 28, no 1, (DOI 10.1016/j.crvi.2018.02.002)

- Fauna Europaea, consulté le 25 mai 2022

- Germain L. & Séguy E., Faune des lacs étangs marais, Éditions Paul Lechevalier, 1957

- A. Lopez et F. Marcou, « Présence d’Argyroneta aquatica (Clerck) (Araneae : Argyronetidae) dans l’étang de Capestang », Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers, vol. 15, no 56, , p. 36-41

- (en) Seymour, R. S.; Hetz, S. K., « The diving bell and the spider: the physical gill of Argyroneta aquatica », J. Exp. Biol., vol. 214, no 13, , p. 2175–2181 (DOI 10.1242/jeb.056093, lire en ligne)

- (en) Schütz D., Taborsky M. & Drapela T., « Air Bells of Water Spiders are an Extended Phenotype modified in Response to Gas Composition », Journal of Experimental Zoology, vol. 307, , p. 549–555 (DOI 10.1002/jez.410, lire en ligne)

- (en) Neumann, Dietrich; Kureck, Armin, « Composite structure of silken threads and a protinaceous hydrogel which form the diving bell wall of the water spider Argyroneta aquatica », SpringerPlus, vol. 2, , p. 223 (DOI 10.1186/2193-1801-2-223)

- (de) Peter Jäger, « Die Wasserspinne Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) », sur Arachnologische gesellshaft,

- (en) British Arachnological Society, « Summary for Argyroneta aquatica (Araneae) », sur britishspiders.org.uk,

- Lindsey Swierk, Macy Petrula, Patricia Esquete, « Diving behavior in a Neotropical spider (Trechalea extensa) as a potential antipredator tactic »,

- (en) Nyffeler, M.; Pusey, B.J., « Fish Predation by Semi-Aquatic Spiders: A Global Pattern », PLOS ONE, vol. 9, no 6, (DOI 10.1371/journal.pone.0099459, lire en ligne)

- Hillyard, P.D. (2007). The Private Life of Spiders. New Holland. pp. 41–43. (ISBN 978-0-69115-003-1).

- (en) Baehr, B.C.; Raven, R.; Harms, D., « "High Tide or Low Tide": Desis bobmarleyi sp. n., a new spider from coral reefs in Australia's Sunshine State and its relative from Sāmoa (Araneae, Desidae, Desis) », Evolutionary Systematics, vol. 1, , p. 111–120 (DOI 10.3897/evolsyst.1.15735)

- (en) Pétillon, J.; W. Montaigne; D. Renault, « Hypoxic coma as a strategy to survive inundation in a salt-marsh inhabiting spider », Biol. Lett., vol. 5, no 4, , p. 442–445 (DOI 10.1098/rsbl.2009.0127)

- (en) Thorp, J.H.;, Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates: Ecology and General Biology, vol. 1, D.C. Rogers , Elsevier, (ISBN 978-0-12-385026-3), p. 602–608

- Maurice Maeterlinck, L'Araignée de verre, 1932, p. 1-246, Fasquelle éditeurs, Paris. (lire en ligne)

- Nentwig, W.; M. Gnädinger; F.J, Ceschi, « A two year study of verified spider bites in Switzerland and a review of the European spider bite literature », Toxicon, vol. 73, , p. 104–110 (DOI 10.1016/j.toxicon.2013.07.010)

- (en) Milano F. et al., « Spider conservation in Europe: a review. », Biol. Conserv., vol. 256, , p. 1–21 (DOI 10.1016/j.biocon.2021.109020)

Bibliographie

- Publication originale : Clerck, 1757 : Svenska spindlar, uti sina hufvud-slågter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne och med illuminerade figurer uplyste. Stockholmiae, p. 1-154.

- Maurice Maeterlinck, L'Araignée de verre, 1932, p. 1-246, Fasquelle éditeurs, Paris. (lire en ligne)

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Argyroneta aquatica (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Argyroneta aquatica (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (fr+en) Référence EOL : Argyroneta aquatica (Clerck 1757) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (fr+en) Référence GBIF : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) (TAXREF) (consulté le )

- (en) Référence IRMNG : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (en) Référence OEPP : Argyroneta aquatica (Clerck) (consulté le )

- (en) Référence The Taxonomicon : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (consulté le )

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) (+ liste espèces) (consulté le )

- (en) Référence World Spider Catalog : Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) dans la famille Dictynidae +base de données (consulté le )

- (en) Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C., « Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) », sur Araneae : spiders of Europe, version 01-2021

- (de) Video zum Glockenbau der Wasserspinne auf YouTube : vidéo de présentation de l'Argyronète par l'association d'arachnologie allemande (activez les sous-titres en français).

- Photographies : Pierre Oger, « Argyroneta aquatica », sur arachno.piwigo.com : les araignées de Belgique et de France