Antoine-Isaac Silvestre de Sacy

Antoine-Isaac, baron Silvestre de Sacy, né le à Paris où il est mort le , est un linguiste, philologue et un orientaliste-arabisant français.

| Baron |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

Antoine Isaac Silvestre de Sacy |

| Pseudonyme |

S. de S. |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Enfant |

Biographie

Son père, Jacques Abraham Silvestre, est un notaire adepte du jansénisme établi à Paris qui a plusieurs enfants[1]. C’est pour se distinguer de ses frères qu’Antoine-Isaac Silvestre ajoute à son nom celui du village de Sacy, situé dans l’Yonne. Il reçoit en 1809 le titre de chevalier d’Empire, puis, en 1813 de baron d’Empire. Par la suite, son titre est confirmé par Louis XVIII.

Encore enfant à la mort de son père, il reçoit de sa mère, Marie Marguerite Judde, une éducation religieuse et manifeste un don précoce pour les langues. Le bénédictin George François Berthereau lui enseigne l'hébreu à l'âge de douze ans en lui faisant lire ses prières dans le texte original.

Après l’hébreu, il apprend presque sans maître le syriaque, le samaritain, le chaldéen, l’arabe, le persan et le turc, puis l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Après des études littéraires, il étudie le droit. Il est nommé, en 1781, conseiller à la Cour des monnaies.

Tout en remplissant ses fonctions, il continue avec ardeur ses travaux de linguistique. Dès 1780, il commence à publier, dans le Répertoire de littérature biblique d’Eichhorn, des notes sur une version syriaque du Livre des Rois, des traductions de lettres écrites par des Samaritains à Scaliger.

Il est nommé, en 1785, membre libre de l’Académie des inscriptions. Il publie alors dans le recueil de cette compagnie ses Mémoires sur l’histoire des Arabes avant Mahomet, sur l’origine de leur littérature, puis fait des traductions et écrit, de 1787 à 1791, Sur les antiquités de la Perse, quatre mémoires qui attestent autant d’érudition que de sagacité.

En 1791, il devient un des commissaires généraux chargés de surveiller la fabrication des monnaies et, l’année suivante, il est nommé membre en titre de l’Académie des inscriptions.

Hostile aux grandes réformes de la Révolution française, il se démet de ses fonctions de commissaire en 1792 et se retire dans une propriété dans le village d'Ognes dans l'Oise, où il continue ses travaux favoris et se livre notamment à des recherches sur la religion des Druzes.

En 1795, la Convention ayant créé une école de langues orientales, il est appelé à y enseigner l’arabe. Le 25 octobre de cette même année, la Convention crée l’Institut et le savant orientaliste devient membre de la section de littérature et des beaux-arts. Mais son refus de jurer haine à la royauté ne permet pas de l’admettre dans le docte corps, dont il ne fait partie qu’en 1803. Toutefois, il conserve sa chaire d’arabe et devient, à la même époque, un des rédacteurs du Journal des savants. Les nombreux et importants travaux qu’il fait paraître accroissent considérablement sa réputation et le placent au premier rang des orientalistes qui se sont occupés d’arabe et de persan.

En 1805, il est chargé d’aller à Gênes pour y découvrir des manuscrits orientaux ; mais ses recherches sont sans résultat, et il doit se borner à rapporter des documents historiques intéressants.

Nommé professeur de persan au Collège de France, il enseigne, entre autres, à Étienne Quatremer[2]. Il entre au Corps législatif comme député de Paris en 1808, y siége jusqu’à la Restauration et reçoit, en 1813, le titre de baron d'Empire. Silvestre de Sacy applaudit avec enthousiasme au retour des Bourbons. En 1816, par lettres patentes confirmatives, il devient baron héréditaire.

Après les Cent-Jours, il devient membre de la commission d’instruction publique, puis du conseil royal. Il est plus tard, nommé administrateur du Collège de France et de l’École spéciale des langues orientales.

En 1822, il fonde avec Abel-Rémusat la Société asiatique. C’est sur son initiative qu’on crée des chaires de sanscrit, d’hindoustani, de chinois et de mandchou au Collège de France.

S’étant rallié à la révolution de Juillet 1830, il est appelé en 1832 à siéger à la Chambre des pairs et joint aux fonctions qu’il remplit déjà celles d’inspecteur des types orientaux de l’Imprimerie royale (1832), de conservateur des manuscrits orientaux à la Bibliothèque royale et de secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions.

Malgré ses occupations multiples, il n’en continue pas moins à donner jusqu’à la fin de sa vie ses cours d’arabe et de persan.

Il est, lorsqu’il meurt, membre de presque toutes les Académies de l’Europe et grand officier de la Légion d'honneur.

Postérité

Bien qu’il ne se soit point occupé de l’étude comparée de langues, Silvestre de Sacy est considéré comme l’un des plus grands philologues du XIXe siècle. Il est l’un des représentants les plus sagaces et les plus éminents de la vieille école qui s’attachait à étudier une langue, une grammaire, à en saisir le génie et à en interpréter les monuments.

Il a puissamment contribué, par son enseignement et ses écrits, au progrès des études orientales et forma un grand nombre d’élèves, tant français qu’étrangers, comme Albert Cohn, le plus célèbre étant Jean-François Champollion. C’était un homme d’un commerce agréable, accessible à tous, serviable et toujours prêt à donner son appui aux idées utiles et généreuses.

Carrière

- 1781, conseiller à la Cour des monnaies

- 1785, membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

- 1795, chaire d’arabe à l’École des langues orientales

- 1806, professeur de persan au Collège de France

- 1808, député de Paris

- 1815, membre de la commission d’instruction publique

- Membre du conseil royal

- 1823, Administrateur du Collège de France

- 1824, Administrateur de l’École des langues orientales

- 1832, siège à la Chambre des pairs

- 1832, Grand officier de la Légion d'honneur

Publications

Œuvres originales

- Mémoires sur l’histoire des Arabes avant Mahomet, Paris, 1785

- Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, Paris, 1793

- Principes de Grammaire générale, mis à la portée des enfants, et propres à servir d’introduction à l’étude de toutes les langues, Paris, 1799, 8e tirage 1852 (gallica.bnf.fr)

- Chrestomathie arabe, ou extraits de divers écrivains arabes : tant en prose qu’en vers, à l’usage des élèves de l’École spéciale des Langues Orientales vivantes, 3 volumes, Paris, 1806; 2e édition. 1826. Dans cet ouvrage, il cite notamment Histoire chronologique des dynasties de Fakhr al-Dïn, historien du XIIIe siècle.

- Grammaire arabe à l’usage des élèves de l’École Spéciale des Langues Orientales Vivantes : avec figures, 2 volumes, Paris, 1810 (volumes I et II disponibles sur Gallica) ; 2e édition. 1831 scans en couleur particulièrement soignés et libres de droit (us.archive.org) d'une réimpression de la seconde édition de 1831 datant de 1904-1905 effectuée par l'Institut de Carthage et revue par L. Machuel : volumes I et II en noir et blanc volumes I et II

- Mémoire sur les monuments de Kirmanshah ou Bisutun, Paris, 1815

- Mémoires d’histoire et de littérature orientales, Paris, 1818 Contient l’article fameux « Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l’étymologie de leur nom », p. 322-403

- Anthologie grammaticale arabe, ou morceaux choisis de divers grammairiens et scholiastes arabes…, Paris, 1829

- Exposé de la religion des Druzes, 2 volumes, Paris, 1838 Vol. I, Vol. II disponibles sur Google Livres.

Traductions (sélection)

- Mīr Ḫwānd, Histoire des Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides, 1793

- Aḥmad Ibn-Alī al-Maqrīzī, Traité des monnoies Musulmanes, 1797

- Abd-al-Laṭīf al-Baġdādī, Relation arabe sur l’Égypte, Paris, 1810

- Bīdpāī, Calila et Dimna ou fables de Bidpai, 1816

- Farīd-ad-Dīn 'Attar, Pend-Nameh : ou Le Livre des conseils, trad. et publié par Silvestre de Sacy, Paris, Debure, 1819

- Al-Qāsim Ibn-Alī al-Ḥarīrī, Les séances de Hariri, Paris, 1822

- Ǵāmi, Nūr-ad-Dīn Abd-ar-Rahmān, Vie des Soufis ou les haleines de la familiarité, Paris, Imprimerie royale, 1831

- Yehûdā Ben-Šelomo al-Ḥarîzî, Extrait du Séfer Tahkémoni, 1833

- Wilhem Ruland , Légendes du Rhin traduit de l'Allemand, Verlag Von Hoursh & Bechstedt, circa 1913

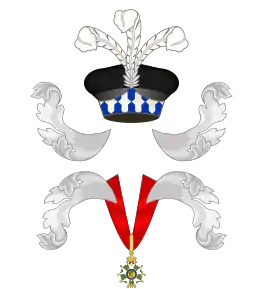

Armoiries

| Figure | Blasonnement |

|

Armes de chevalier de l'Empire (1809)

D'azur, au chevron brisé d'argent, accompagné de trois étoiles du même ; champagne cousue de gueules du tiers de l'écu, chargée du signe des chevaliers légionnaires.[3] |

|

Armes de baron de l'Empire (1813)

D'azur au chevron brisé d'argent, accompagné en chef de trois étoiles du même, rangées en fasce ; au franc-quartier des barons tirés des corps-savants.[3] |

Références

- Voir la généalogie de la famille Silvestre dans Henri Deherain, « Le rayonnement de Silvestre de Sacy », Journal des savants, 1936, p. 264.

- Étienne Marc Quatremère (préf. Jules Barthélemy-Saint-Hilaire), Mélanges d'histoire et de philologie orientale, Paris, E. Ducrocq, , 412 p., 24 cm (lire en ligne), p. 19.

- Vicomte Albert Révérend (1844-1911), Armorial du Premier Empire : titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier, vol. 4, Paris, Au bureau de L'Annuaire de la noblesse, (lire en ligne)

Voir aussi

Archives

- Les papiers personnels d'Antoine-Isaac Silvestre de Sacy et de sa famille sont conservés aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 361AP : Inventaire du fonds.

Bibliographie

- Michel Espagne, Nora Lafi et Pascale Rabault-Feuerhahn, Silvestre de Sacy. Le projet européen d’une science orientaliste, Paris, éditions du Cerf, 2014 (ISBN 978-2-20410-307-7)

- Silvestre de Sacy (1758-1838) par Georges Salmon, Bibliothèque des arabisants français (1905) T. I, T. II disponibles sur Internet Archive.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Dictionnaire biographique

- Armorial des rues de Paris

- Deux cents ans d'enseignement de l'arabe à l'école des langues orientales