Anne de Joyeuse

Anne de Joyeuse, 1er duc de Joyeuse[1], est un chef militaire des guerres de Religion et un favori du roi Henri III, né fin 1560, probablement au château de Joyeuse (dans le Vivarais), et tué le à la bataille de Coutras.

| Anne (ou Annet) de Joyeuse | ||

Anne, duc de Joyeuse. | ||

| Titre | Duc de Joyeuse | |

|---|---|---|

| Autres titres | Baron d'Arques baron-héréditaire de Languedoc | |

| Grade militaire | Amiral de France | |

| Années de service | 1577 - 1587 | |

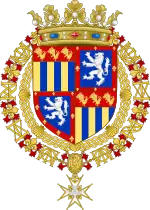

| Distinctions | Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit | |

| Autres fonctions | Gouverneur de Normandie Gouverneur du Havre Gouvernement du duché d'Alençon |

|

| Biographie | ||

| Naissance | ||

| Décès | à la bataille de Coutras |

|

| Père | Guillaume de Joyeuse | |

| Mère | Marie de Batarnay | |

| ||

Membre de la maison de Joyeuse, il porta le titre de baron d'Arques, baron-héréditaire de Languedoc, vicomte puis duc de Joyeuse. Pendant les années 1581-1587, il est avec le duc d'Épernon l'un des deux plus proches collaborateurs du roi, dont la proximité lui valut d'être qualifié d'archimignon. Il fut amiral de France et gouverneur de Normandie.

Biographie

Né en 1560 peut-être au château de Joyeuse où son père séjourna pendant le mois de septembre (ou au château de Couiza, où sa famille s'installe en 1552, ou à Avignon selon Pierre de Vaissière), il est le fils de Guillaume de Joyeuse et de Marie de Batarnay. Il est filleul du connétable Anne de Montmorency. Il a quatre frères : Henri, futur comte du Bouchage et frère mineur capucin, François, futur archevêque de Narbonne et cardinal, Antoine Scipion et Claude. Il est en outre cousin de Diane de Poitiers par son grand-père Imbert de Batarnay.

Il fréquente le collège de Navarre, à Paris, à partir d', après avoir étudié au collège de Toulouse et suivi les cours de Théodore Marcile et George Critton.

À partir de 1577, il accompagne son père en campagne contre les huguenots en Languedoc et en Auvergne. Il fait ses armes aux côtés d'Henri Gibert, sieur de la Guyardière et dans la compagnie des cent hommes d'armes. Il est alors appelé à la cour. En 1579, il reçoit le commandement d'une compagnie d'ordonnance du roi puis devient gouverneur du mont Saint-Michel. En 1580, il participe au siège de La Fère (il y fut blessé).

Il devient le favori du roi Henri III qui le comble de faveurs : le , il épouse Marguerite de Lorraine-Vaudémont (1564-1625), fille de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur, et de Jeanne de Savoie-Nemours, et demi-sœur de la reine de France. C'est un mariage inégal entre une princesse issue d'une Maison souveraine étrangère et un gentilhomme français. Les époux reçoivent à leur mariage plus de 300 000 écus du roi. En août, la vicomté de Joyeuse est érigée en duché-pairie avec préséance sur tous les autres ducs et pairs excepté les princes du sang. Le roi lui offre également la terre et seigneurie de Limours. Les lettres d'érection de la Vicomté de Joyeuse en Duché-Pairie, précisent que Guillaume, père d'Anne lui avait fait don des terres de Joyeuse, et que l'attachement des Joyeuse à la couronne remonte à Charles VII et Louis XI, Louis II de Joyeuse ayant épousé Jeanne de Bourbon, fille du Roi (il a en fait épousé Jeanne Louvet, sœur de Marie Louvet femme du bâtard d'Orléans, comte de Dunois), Henri III érige Joyeuse en Duché-Pairie au bénéfice de " notre cher et bien-aimé cousin Annet de Joyeuse".. À l'occasion de ces noces fut donné, le , le premier grand ballet de cour français, qui parut l'année suivante sous le titre de Ballet comique de la Royne[3]. À la demande de la reine Louise de Lorraine-Vaudémont, le chorégraphe Balthazar de Beaujoyeulx avait conçu un spectacle de cinq heures mêlé de danse, de chant et de déclamation. La musique est due à Jacques Salmon (né en 1545) et à Girard de Beaulieu, tandis que Nicolas Filleul de La Chesnaye en écrivit les textes, et Jacques Patin (décédé en 1587) en avait conçu les décors et costumes. À l'origine dansé par la reine et les dames de la cour, l'œuvre est considérée comme un des ancêtres directs de la forme opéra, qui apparaîtra quelques années plus tard en Italie, avec Euridice de Jacopo Peri (année 1600).

Anne de Joyeuse est nommé grand-amiral de France le et promu chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le . Le , il est nommé gouverneur de Normandie. En 1584, il devient gouverneur du Havre. La même année, à la mort du duc d'Anjou, il reçoit le gouvernement du duché d'Alençon et son frère du Bouchage celui d'Anjou. En 1585, il suit difficilement les hésitations du roi entre Henri de Navarre et la Ligue.

Anne de Joyeuse commande une expédition contre les protestants en Poitou, mais il s'aliène la bienveillance d'Henri III en faisant massacrer 800 huguenots à La Mothe-Saint-Héray, le (dit « massacre de Saint-Éloi »).

Reçu froidement à la cour, il croit échapper à la disgrâce royale en repartant combattre les troupes du roi Henri de Navarre (futur Henri IV, roi de France). À la tête de 1 000 hommes, le duc de Joyeuse part vers le Velay, la Limagne où il doit lever de l'argent et des denrées, il occupe Brioude, puis attaque des places fortes (château de Malzieu), des villes (Marvejols) qui sont mises à sac. Il se laisse attirer par le roi de Navarre et, le , il attaque les troupes protestantes à Coutras (Gironde), mais son infanterie et sa cavalerie sont décimées. Anne de Joyeuse se constitue prisonnier, mais il est reconnu et tué d'un coup de pistolet. Il est enterré à Montrésor (Indre-et-Loire)[4].

Parmi les 2 000 morts catholiques, se trouve également le jeune frère d'Anne, Claude de Joyeuse, seigneur de Saint-Sauveur (1569–1587), également inhumé à Montrésor.

Notes et références

- Anne est à l'époque un prénom épicène.

- Musée du Louvre, "Pavane à la cour d'Henri III" (lire en ligne)

- Comique au sens de pièce représentée et pas simplement dansée.

- Hélène Germa-Romann, Du « bel mourir » au « bien mourir » : le sentiment de la mort chez les gentilshommes français (1515-1643), Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux d'humanisme et Renaissance » (no 347), , 352 p. (ISBN 978-2-600-00463-3, présentation en ligne), p. 159-162.

Annexes

Ouvrage ancien

- Francisque Mandet, Histoire des guerres civiles, politiques et religieuses dans les montagnes du Velay pendant les XVIe siècle, Paris, Louis Janet, .

- Christofle de Beaujeu, Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse, composé par Christofle de Beau-Jeu, baron dudit Beau Jeu et seigneur de Jaulges, Paris, C. Monstr'oeil, 1588.

Études historiques

- Xavier Le Person, « Practiques » et « practiqueurs » : la vie politique à la fin du règne d'Henri III, Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux d'humanisme et Renaissance » (no 370), , 658 p. (ISBN 978-2-600-00820-4, présentation en ligne).

- Nicolas Le Roux, La faveur du Roi : Mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », , 805 p. (ISBN 978-2-87673-311-4, présentation en ligne), [présentation en ligne].Réédition : Nicolas Le Roux, La faveur du Roi : mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Les classiques de Champ Vallon », , 2e éd. (1re éd. 2001), 805 p. (ISBN 978-2-87673-907-9, présentation en ligne).

- Pierre de Vaissière, Messieurs de Joyeuse (1560-1615) : portraits et documents inédits, Paris, Albin Michel, coll. « Âmes et visages d'autrefois », , 351 p. (présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

Liens externes

- Portrait d’Anne, duc de Joyeuse en prière devant une Crucifixion, huile sur panneau d'Étienne Dumonstier, Christie's,