Affaire de l'amiante en France

Le terme médiatique scandale de l’amiante désigne le délai entre la prise de conscience en France d’abord dans les années 1970[1], puis dans les années 1990[2] - [3] du problème sanitaire causé par l’exposition à l’amiante et le délai de réaction des pouvoirs publics, confrontés au lobbying des industries de l’amiante. Il s’est écoulé plus d’un demi-siècle entre les premières études (1945) et l’interdiction de l’amiante en 1997 par le président Jacques Chirac. Les premières décisions adéquates (1977-78) n’ont été prises qu’à la suite de la médiatisation (1975) des polémiques entre scientifiques tel Henri Pézerat et lobbyistes de l’amiante tel Marcel Valtat. Les pouvoirs publics et les industriels utilisent le synonyme, selon eux plus neutre, d'affaire de l’amiante en France.

C’est l’inhalation des fibres d’amiante qui est dangereuse car elle produit une fibrose pulmonaire, l’asbestose, dans le cas de fortes expositions (travailleurs de l’amiante). L’amiante est également un cancérogène, en cause dans les cancers broncho-pulmonaires, et dans les cancers de la plèvre (mésothéliome ; ce dernier est considéré comme spécifique de l’amiante et sert de marqueur statistique). Les populations concernées sont les travailleurs de l’amiante, les travailleurs du bâtiment (amenés à intervenir dans des bâtiments contenant de l'amiante), et de façon plus générale les populations qui ont été exposées à l’amiante. Le rapport INSERM 2006 sur l’amiante a établi que : « Il n'y a pas de limite sous laquelle on peut considérer que l'amiante n'est pas cancérogène », mais la fréquence des pathologies qui y sont liées est fonction de la durée d’exposition, de la quantité d’amiante inhalée, et, hormis les fibroses, se matérialise longtemps après l’exposition (en ce qui concerne les cancers autour de 30 à 40 ans).

Le scandale de l’amiante a obligé les pouvoirs publics à engager de coûteux chantiers de désamiantage de bâtiments publics. Le coût n’est pas supporté par les industriels de l’amiante, mais par la collectivité publique[4] - [5].

Des procès ont lieu entre industriels et ouvriers. Selon un rapport du Sénat de 2005, l’utilisation de l’amiante est responsable de 35 000 décès survenus entre 1965 et 1995 en France, et pourrait causer de 65 000 décès à 100 000 décès entre 2005 et 2025-2030[6].

Chronologie de la connaissance des risques de l’amiante en France

Il faut noter que la toxicité de l'amiante est connue depuis l'antiquité: Pline l'Ancien l'évoque chez les esclaves romains dès le Ier siècle[7].

De 1898 à 1994

- 1898 : en Angleterre, un inspecteur en chef des usines écrit dans son rapport annuel que les risques de l'amiante pour la santé sont « aisément démontrés »[8].

- 1906 : Denis Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen, publie un rapport dénonçant la « forte mortalité des ouvriers dans les filatures et dans les usines de tissage d'amiante »[2].

- 1919 : les compagnies d'assurances américaines et anglaises suppriment leur garantie pour les entreprises fabriquant des matériaux contenant de l'amiante[9].

- 1929 : les différentes firmes européennes Eternit se réunissent en un cartel, la SAIAC (pour Sociétés Associées d'Industries Amiante-Ciment), qui centralise, entre autres, les informations scientifiques sur les dangers de l'amiante.

- 1945 : un tableau de maladies professionnelles dues à l'amiante est créé. Les employeurs ne peuvent prétendre ignorer les risques.

- Dès la fin des années 1950, le mésothéliome pleural et péritonéal était attribué au rôle cancérigène des fibres d'amiante, mais les organismes de sécurité sociale refusaient d'admettre cette pathologie parmi les maladies professionnelles, du fait qu'elle ne figurait pas au répertoire.

- 1951 : les frères Blandin créent un matériau à projeter sans amiante. Un flocage sans amiante est disponible et très largement utilisé en France en concurrence avec l'amiante, bien avant l'interdiction de l'amiante dans les flocages.

- 1964 : la Chambre patronale de l'amiante organise en ami le premier congrès international sur l'asbestose à Caen[10]. L'Académie des sciences de New York organise en octobre une conférence internationale sur les effets de l'amiante[11].

- 1965 : premier cas recensé en France d'un mésothéliome (dont la seule cause connue est l'amiante). Les importations massives d'amiante continuent néanmoins durant trente ans encore (pour un total équivalant à 80 kg par habitant).

- 1971 : les industriels américains du Nord et européens, qui développent des centaines d'applications de la fibre ignifuge, se réunissent à Londres le lorsque des études scientifiques pointent sa nocivité. Les pressions vont s'accroitre à plus ou moins long terme, redoute l'organisateur de la conférence, « préparez votre défense »

- 1975 : les journaux télévisés informent du risque de cancer lié à l'amiante, et du risque de décès, autour de l'actualité de Jussieu, menée entre autres par le chercheur Henri Pézerat.

- 1976 : une conférence du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe l'amiante comme « cancérigène avéré » pour l'homme.

- 1977 :

- le professeur Étienne Fournier, président de la commission des maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, directeur du Centre antipoison Fernand-Widal à Paris, professeur de clinique toxicologique et membre de l'Académie nationale de médecine, patronne en 1977 le colloque « Amiante et cancérogenèse humaine », financé par chambre syndicale patronale de l'amiante, qui conclut que ces fibres ne sont cancérogènes qu'en association avec le tabagisme[12] ;

- Marcel Valtat crée « Communications économiques et sociales » (CES), un des premiers cabinets français de lobbying spécialisés dans la défense de l'image des entreprises commercialisant des produits industriels toxiques dont l'amiante, cheville ouvrière de la minimisation de sa dangerosité (le décès de Valtat 1993 marquera le début d'un déclin de l'efficacité de ce lobbying) ;

- Jean Bignon, pneumologue respecté, écrit à Raymond Barre, premier ministre : « force est d'admettre que l'amiante est un cancérogène physique dont l'étendue des méfaits chez l'homme est actuellement bien connue » et prédit « des conséquences plus graves sur la santé publique pour les trente années à venir » ;

- des décrets et arrêtés réglementent l'usage de l'amiante : le flocage à l'amiante, c'est-à-dire la projection de fibres d'amiante avec un liant faible à fin d'isolation thermique, ou le plus souvent de protection contre le feu de structures métalliques, est interdit dans les habitations (décret du ). Mais le décret d' sur la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante définit une norme d'exposition tolérable dix fois supérieure à celle que le Royaume-Uni a adopté en 1969 (0,2 fibre/cm3 d'air pour la crocidolite, variété la plus dangereuse de l'amiante).

- Janvier 1978 : le Parlement européen, dans une résolution, souligne le « caractère cancérigène » de l'amiante.

- Mars 1978 : un décret du , interdit les flocages contenant plus de 1 % d'amiante dans l'ensemble des bâtiments.

- L'évolution réglementaire de l'interdiction de mise sur le marché de produits contenant de l'amiante s'étalera jusqu'au , date à laquelle, seules quelques applications pour lesquelles les enjeux en matière de sécurité sont tels, que l'amiante n'a pas encore trouvé de remplaçant fiable.

- En 1982, l' « Association française de l'amiante » regroupant les industriels de l'amiante crée un Comité permanent amiante (CPA), qui regroupe patronat et syndicats, chargé de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La paternité en revient à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Ce comité groupe informel, sans pouvoir et sans statuts, créé par Dominique Moyen, directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité, va orienter la politique sanitaire française pour l'amiante. Ce comité comprendra le professeur Jean Bignon et son successeur, le professeur Patrick Brochard, qui dira par la suite s'être fait piéger : « on ne sait pas faire sans amiante » pensait-on alors… « tout le monde croyait les industriels ». Ce comité, dont le financement sera entièrement dépendant des industries, comprendra aussi des délégués des principaux syndicats qui défendront longtemps l'usage de l'amiante au nom de la préservation de l'emploi.

- Pendant douze ans, la politique en matière d'amiante sera entièrement confiée à ce comité avec la complicité d'un État Français singulièrement passif.

- 1986 : lorsque les États-Unis envisagent d'interdire l'amiante, la France intervient pour émettre un avis négatif, fondé sur un rapport du Comité permanent amiante. Et quand, poussée par l'Allemagne en 1991, la Communauté européenne s'interroge sur une interdiction pure et simple de l'amiante, le CPA procède de nouveau à un intense lobbying dans les couloirs de la Commission afin d'empêcher toute prohibition, avec le soutien du lobby canadien.

- En 1991, la Communauté européenne s'interroge sur l'interdiction mais la France, encouragée par un lobbying intensif du Comité Permanent Amiante, contribuera grandement à « geler » la situation.

- En 1992, dans une école de Pontoise, enseignants et parents découvrent la présence massive d'amiante dans les faux plafonds et s'inquiètent. Le maire ferme les classes et un instituteur prévient la CGT, qui renvoie sur le Comité Permanent Amiante.

- En 1994, la mort de six enseignants au lycée de Gérardmer (Vosges) relance le débat sur l'amiante et à Jussieu une nouvelle génération de chercheurs s'inquiète de la présence de l'amiante. Michel Parigot, responsable du Comité anti-amiante de Jussieu déclare : « nous avons été confrontés au Comité Permanent Amiante très rapidement et l'existence de ce truc m'a sidéré ; quand on téléphonait au ministère de la santé, on tombait sur quelqu'un de ce "comité" qui nous répondait : Il y a plus de risques sur le périphérique que dans votre université. Nous avons très vite compris que cette structure n'avait réussi à fonctionner aussi longtemps que parce qu'elle n'avait pas été dénoncée publiquement. C'est le genre de choses qui ne supportent pas la lumière. »

De 1995 à nos jours

- En 1995, les groupes d'opposition à l'amiante s'attachent à discréditer l'organisme et ses membres, menant une campagne efficace, envoyant des notes à tous les journaux sur le CPA. Certains membres du Comité permanent amiante[5] sentant le vent tourner vont discrètement démissionner et les ministères annoncent quitter une structure où ils affirment n'avoir été qu'en tant qu'observateurs. Le comité disparaît fin 1995.

- Le Claude Allègre dénonce un « phénomène de psychose collective »[13].

- 1996 : L'Inserm révèle l'ampleur de la catastrophe sanitaire, estimant qu'elle pourrait faire 100 000 morts en France d'ici à 2025.

- : Création en France de l'ANDEVA, Association Nationale DEs Victimes de l'Amiante[14], qui dépose plusieurs plainte contre X au pénal. Douze ans plus tard, ces plaintes n'ont pas abouti. L'association procure une aide aux victimes, notamment pour l'accès à la reconnaissance en maladie professionnelle et pour l'indemnisation devant les tribunaux.

- : Des informations judiciaires sont ouvertes contre X pour « violences volontaires » et « abstention délictueuses » après des plaintes du comité anti-amiante de Jussieu et de deux enseignants.

- : L'usage de l'amiante est interdit, par le décret no 96-1133 du relatif à l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation. La France est le huitième pays européen à le faire.

- Depuis 1996, avec des modifications en 1997, 2001 et en 2002, une réglementation s'imposant aux propriétaires d'immeubles bâtis crée des obligations de recherche d'amiante dans leurs locaux, à l'occasion notamment des transactions immobilières ou des démolitions. Dans certains cas exceptionnels où la population serait exposée au risque d'inhalation de fibres d'amiante, des travaux peuvent être imposés.

- 1997 : L'office parlementaire fustige en termes très durs le laisser-faire des pouvoirs publics. « À l'époque, il a semblé normal de confier la veille sanitaire au privé (CPA) », résume Me Michel Ledoux, avocat d'Andeva (Association nationale de défenses des victimes de l'amiante). « C'est comme si la Seita s'était occupée du cancer du poumon ». Le gouvernement interdit l'amiante.

- : Pour la première fois, la responsabilité de la Sécurité sociale est reconnue dans une affaire concernant les victimes de l'amiante. Le tribunal reconnaît la « faute inexcusable » de la société Everite et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde.

- : L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité un amendement gouvernemental accordant une retraite anticipée, dès 50 ans, aux « salariés et anciens salariés » des établissements de manufacture de l'amiante et aux victimes.

- 1999 : La cour d'appel de Caen confirme une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de faire indemniser un ancien mécanicien de la marine nationale. Elle confirme aussi la condamnation de la direction des constructions navales de Cherbourg.

- 2000 : Le tribunal administratif de Marseille juge l'État « responsable des conséquences dommageables du décès » de quatre personnes contaminées. C'est la première fois que l'État est directement mis en cause.

- 2001 : Fonds d'indemnisation. Le décret instituant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) créé par la loi de financement de la Sécurité sociale paraît au Journal officiel, le .

- : Tous les propriétaires d'immeubles de grande hauteur ou recevant du public doivent avoir rempli leurs obligations : rechercher la présence d'amiante selon un protocole précis, établir un dossier technique consultable par tous les occupants, et élaborer un programme de confinement ou de retrait du matériau. Le problème de cette réglementation, adoptée par étape entre 1996 et 2002, est que le gouvernement n'a aucun moyen de vérifier son application.

- : Une mission du Sénat, présidée par Jean-Marie Vanlerenberghe, évoque une « épidémie à venir inéluctable et irréversible » de cancers provoqués par l'amiante et met en cause « la responsabilité de l'État » dans « la gestion défaillante » de ce dossier. Elle formule vingt-huit propositions allant de l'amélioration de l'information des salariés à celle des tribunaux, en passant par un renforcement des mesures financières pour l'indemnisation des victimes de l'amiante.

- : Parution d'un nouveau décret pour corriger les défaillances des réglementations précédentes. Le décret de 98 est annulé. Le Dossier Technique Amiante (DTA) doit maintenant être joint au Plan Général de Coordination et au Plan de Prévention établi avant travaux ainsi qu'au Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage s'il subsiste de l'amiante après les travaux. Au plan de retrait et de confinement des matériaux amiantés s'ajoute le plan de démolition.

- 2007 : Selon le Nouvel Observateur, 22 morts et 130 victimes reconnues comme maladie professionnelle ont été recensés à ce jour parmi le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le campus de Jussieu[15]. L'InVS fait lui état de cinq cas de mésothéliome pleural[16].

- : Le Gouvernement veut remettre en cause l'indemnisation des victimes de l'amiante, faisant l'objet d'une lettre ouverte de l'Association des Accidentés de la vie ( FNATH ) et ANDEVA 5[17] - [18].

- 2012 : une étude l'Institut de veille sanitaire (InVS) affirme que l'amiante provoquera de 130 000 à 180 000 décès en France[19].

- 2018 : selon les autorités sanitaires, l'amiante est responsable d'environ 3 000 décès par cancer chaque année[19].

Lieux de production

Avant l'interdiction de l'amiante, les principaux centres de production de produits de flocage ou amiante-ciment ont été :

- Vitry-en-Charollais, en Saône-et-Loire (Usine Eternit) ;

- Valenciennes-Thiant, dans le Nord (Usine Eternit) ;

- Caronte-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône (Usine Eternit) ;

- Albi, dans le Tarn (Usine Eternit) ;

- Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine (Usine Eternit) ;

- Condé-sur-Noireau et la vallée de la Vère en Basse-Normandie (usine Ferodo).

Outre Eternit et Ferodo, plusieurs sociétés, plus ou moins identifiées ont produit des centaines d'objets contenant de l'amiante, dont par exemple

- Dalami à Saint-Rambert-d'Albon (qui a produit des dalles et produits amiantés sur les bords du Rhône), se faisant livrer l'amiante par péniche depuis Anvers à Lyon, puis par train jusqu'à Saint-Rambert-d’Albon, et qui aurait souhaité importer en 1965 1 500 tonnes par mois d’amiante, au lieu de 750 tonnes, envisageant pour cela « de construire un poste de déchargement sur la rive gauche du Rhône, à la balise kilométrique 65,350 ». Cette construction n’a jamais été réalisée, vraisemblablement à cause de la future construction par la Compagnie Nationale du Rhône de l’aménagement du Péage-de-Roussillon[20].

Métiers exposés au risque de l'amiante

Les métiers exposés au risque de l'amiante sont des métiers de travaux miniers, de fabrication de produits contenant de l’amiante, de raffinerie et pétrochimie (où l'isolation anti-incendie est très utilisée), du bâtiment et travaux publics (en particulier ouvriers d'isolation, de climatisation et de chauffage, de chantiers de retrait d’amiante, d'installation de protection anti-incendie), du travail du verre, de la métallurgie et sidérurgie.

Une liste figure dans le rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses).

Cette liste est établie en collaboration principalement avec ARDCO (Asbestos-related diseases cohort) qui a réalisé une étude d'exposition ; à l'origine de 2 programmes nationaux de surveillance post-professionnelle à l'amiante (SPIRALE et ESPRI) ;

Le Réseau National de Vigilance et de Prévention de Pathologies Professionnelles (RNV3P) surveille également les effets de l'amiante en milieu professionnel, via un réseau intégré[21].

- Travaux miniers

- Extraction, manipulation, traitement de minerais et roches amiantifères

- Fabrication d’articles contenant de l’amiante

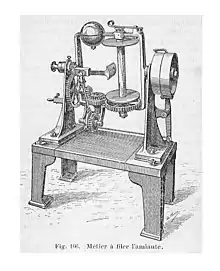

Métier à filer l'amiante, 1914.

Métier à filer l'amiante, 1914.

- Ouvrier de fabrication de fibrociment, de garnitures de freins, embrayages, d’amiante textile, de joints et de matériaux d'isolation en amiante

- Cardage, filage, tissage d’amiante

- Confection de vêtements contenant de l’amiante

- Construction et réparation navales

- Ouvriers, techniciens, agents d'encadrement

- Raffinerie et pétrochimie

- Agents d'entretien et de maintenance, opérateurs et agents de maîtrise

- Bâtiments et travaux publics

- Calorifugeur, floqueur, ouvrier d'isolation (thermique, phonique), chauffagiste, maçon fumiste industriel

- Ouvrier de chantiers de retrait d’amiante

- Ouvrier d’entretien des chaudières, monteur de gaines de ventilation, tuyauteur, électricien, constructeur et monteur en canalisations, poseur de revêtements étanches, poseur de faux plafonds, installateur de matériel de protection incendie, installateur-mécanicien d’installations de réfrigération et de climatisation, soudeur, démolisseur

- Peintre en bâtiment, plâtrier, plâtrier enduiseur, plâtrier peintre, plâtrier projeteur, poseur de revêtement de sols, serrurier-métallier, plombier, couvreur

- Travail du verre

- Souffleur de verre, verrier, ouvrier de verrerie

- Installateurs et conducteurs de chaudière

- Conducteur d'installation de centrale thermique

- Conducteur et aide-conducteur de locomotive à vapeur

- Monteur de chaudière, mécanicien sur navire

- Métallurgie, sidérurgie

- Ouvrier de laminoir, de fonderie

- Soudeur, tôlier, chaudronnier

- Métiers du tréfilage

- Ouvrier du traitement thermique des métaux

- Forgerons

- Caoutchouc, papeterie, peintures et vernis

- Ouvrier de la fabrication du papier et du carton

- Ouvrier de la fabrication du caoutchouc et des matières plastiques

- Ouvrier de la fabrication de peintures, colles, vernis, enduits

- Mécanique de moteurs et véhicules

- Mécaniciens

- Autres industries

- Ouvriers de la céramique (faïence, porcelaine, briques, tuiles)

- Conducteur d’installations nucléaires

- Conducteurs d’installations d’incinération d’ordures

- Services, entretiens, maintenance, commerce

- Docker

- Ascensoriste (pièces contenant de l'amiante, locaux floqués à l'amiante)

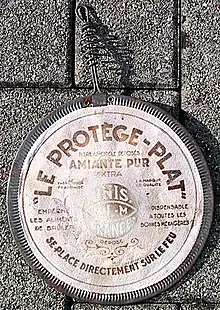

Protège-plat valorisé par "UNIS-France" (Union Nationale Inter-Syndicale), v. 1950.

Protège-plat valorisé par "UNIS-France" (Union Nationale Inter-Syndicale), v. 1950. - Technicien en chauffage, ventilation et réfrigération

- Ouvrier d'entretien chaufferie (plaques, gants, tablier en amiante)

- Vendeur au détail d'articles en amiante

- Ouvrier d'entretien et de maintenance

- Électricien (surface floquée, câbles gainés d'amiante, armoires électriques contenant de l'amiante)

- Pompier (protections individuelles (gants, tablier, combinaison ignifugée)

- Agent de laboratoire, technicien de laboratoire, laborantin, chimiste (appareils contenant de l'amiante : chauffe-ballon, colonne à distiller, etc.

- Repasseuse, repasseur (protections en amiante : plaques, tables à repasser)

- Bijoutier, orfèvre (protections : plaques, tissus en amiante)

- Brasseur de bière, Ouvrier de cidrerie (filtrations avec matériau à base d’amiante)

- Nettoyeur de locaux et de surface

- Ouvrier de l'industrie de l'électroménager

- Calorifugeur

- Toutes les personnes résidant dans des locaux isolés ou équipés de produits contenant de l'amiante, qui lâchent dans l’atmosphère un taux de fibres considéré comme dangereux.

Responsabilités

Procédures judiciaires en France

En France, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la Faute inexcusable de l'employeur[22] a conduit à une augmentation considérable des recours devant les tribunaux et à une condamnation quasi systématique des employeurs.

En 2001, notamment, aux Chantiers de l'Atlantique (Alstom marine) les précautions n’ont pas été prises pour protéger les salariés, 1 500 ouvriers ont développé des maladies liées à l’amiante. Le tribunal de Nantes reconnaît la « faute inexcusable » de la direction. Les plaignants, des salariés, seront indemnisés, et le montant de leur dommages et intérêts sera majoré[23].

Avec 71 procédures venant de toute la France (35 à l'instruction, 23 en enquête préliminaire et 13 en attente d'examen par le parquet), l'amiante est, de loin, le dossier le plus important du pôle de santé publique du tribunal de Paris en 2006. La mise en cause des industriels et autres membres, de l'ancien Comité permanent amiante pourrait être envisagée ainsi que des responsables sanitaires et administratifs.

Procédures pénale

_-_panoramio_(1).jpg.webp)

Société Ferodo Valeo

Le , trois anciens directeurs de l'usine Ferodo Valeo (devenue Honeywell) de Condé-sur-Noireau sont mis en examen par les juges Marie-Odile Bertella-Geffroy et Didier Peltier pour blessures et homicides involontaires et non-assistance à personne en danger.

Société Alstom Power Boilers

La société Alstom Power Boilers a été condamnée par la cour d'appel de Douai le , qui par ce jugement a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille du , à 75 000 euros d’amende dans une affaire d'amiante, sur le fondement de l'infraction de risque causé à autrui, de l'article 223-1 du Code Pénal pour avoir violé de façon « manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », premier cas en France d'une condamnation pour une exposition à un risque et non pour dommage réalisé, certains salariés n'étant pas encore déclarés atteints de maladie due à l'amiante[24]. L’un des anciens directeurs de l’usine a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et de 3 000 euros d’amende pour « infraction à la règlementation générale sur l’hygiène et la sécurité ». Les 150 ex-salariés plaignant recevront 10 000 euros, soit au total plus de 1,5 million d’euros[25].

Désamiantage des bâtiments

Il est prévu en 2011 et 2012 en France que la réglementation sur le désamiantage soit renforcée par une qualification obligatoire du personnel[28], qu'il s'agisse - en milieu intérieur ou extérieur - de retirer des plaques friables ou des «matériaux non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers», définis par l’arrêté du 22 février 2007 comme concernant « tous les travaux sur des matériaux non friables, à l’exception de ceux réalisés en milieu extérieur ». L’obtention de la qualification s’effectue auprès de l'un des 3 organismes certificateurs accrédités : Qualibat ou Afnor Certification[28], Global Certification.

En plus des moyens existants, et dans un contexte où 30 % des entreprises n'arrivaient pas à renouveler leur qualification, Dominique Florio, entrepreneur et président du Groupement National Amiante, a pris l'initiative fin 2010 de créer un réseau, baptisé RTD (« Réseau des Techniciens du Desamiantage », qui propose des formations, un accompagnement au certificat de qualification probatoire, des prêts de matériel pour l’audit entreprise…), a été créé pour accompagner les entreprises du bâtiment dans leur démarche de retrait d'amiante[28].

Polémique sur la couverture médiatique du scandale

Alors que d'autres affaires furent révélées dans les grands médias grâce à d'un journalisme d'enquête particulièrement tenace et à la protection des sources des journalistes, protégeant les personnes ayant révélé des informations pour qu'elles ne soient pas inquiétées, dans le cas de Affaire de l'amiante en France, le manque de révélations a été déploré, sur fond de polémiques concernant l'ampleur des risques.

En France, Claude Allègre dénonça un « phénomène de psychose collective ». Selon l'économiste en santé publique Jean de Kervasdoué, les chantiers de désamiantage pour enlever totalement les fibres sont « coûteux et totalement inutiles d’un point de vue sanitaire ; l'utilité s'il y en a une, est symbolique »[29]. Selon lui, une même dépense investie dans des actions de santé publique aurait été « infiniment plus efficace ». Jean de Kervasdoué estime que l’État, en agissant ainsi, essaie de se laver du fait de n'avoir pas agi à temps, quand des personnes ont eu leur vie abrégée pour avoir manipulé l'amiante à bien plus hautes doses[29].

En Angleterre, Christopher Booker, du London Sunday Telegraph et John Bridle en 2007 ont analysé le scandale de l'amiante comme étant une peur excessive et une obsession démesurée et montée en épingle : selon eux « L’obsession sur les dangers que représente l’amiante pour la santé est apparue par le biais de la promotion d’une confusion délibérée entre deux minéraux très différents qui, de par le simple fait qu’ils portent le même nom générique, ont fait l’objet d’une campagne malveillante de désinformation abusive par le "groupe de pression anti-amiante" de Grande-Bretagne, soutenue par tous ceux à qui cette confusion au sujet des différentes formes de l’amiante procurait un avantage financier[30]. »

The Spectator, passant en revue les phobies collectives, conclut que « la peur la plus coûteuse, qui devint une vaste escroquerie, fut la campagne contre l'amiante. Dans cette affaire, la véritable source de danger provenant des amphiboles (qui a été parée il y a longtemps) a été confondue avec l'amiante "blanche" sans risque dont 90 % de tous les matériaux contenant de l'amiante sont constitués. Ni les médias ni les législateurs ne se sont appuyés sur les faits pour résister aux pressions combinées de plusieurs lobbys, avocats avides d'honoraires liés à des condamnations judiciaires et entrepreneurs du bâtiment gagnant des sommes démesurées pour retirer des matériaux anti-incendie inoffensifs des bâtiments. [..] Des juges se mirent à accorder 25 millions de dollars à des plaignants qui ne présentaient aucun symptôme de maladie. Une folie collective prit le dessus. Lloyd's of London a été amené au bord de la ruine, un sort auquel n'échappèrent pas de nombreux membres de Lloyd's of London[31]. »

Partie réglementaire

- Décret no 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments version consolidée au

- Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâti version abrogée le

Notes et références

- Danger ! Amiante, Collectif Intersyndical, Éditions Maspéro, 1977.

- L'affaire de l'amiante, Roger Lenglet, Éditions La Découverte 1996.

- Malye 1996.

- Emmanuel Henry, Amiante : un scandale improbable : sociologie d’un problème public, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 978-2-7535-0426-4)

- Benoît Hopquin, « Amiante, vingt-cinq ans d'intox », Le Monde, (lire en ligne)

- Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Introduction du Rapport d'information no 37 (2005-2006) de MM. Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la mission commune d'information, déposé le 26 octobre 2005.

- « Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir (rapport) », sur www.senat.fr (consulté le )

- Chief Inspector of Factories and Workshops, "Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Workshops for the Year 1898", 1899.

- rapport Lepage 2007 commandé par Jean-Louis Borloo, ministre de l'environnement)

- Véronique Daubas-Letourneux, Nathalie Frigul, Paul Jobin, Annie Thébaud-Mony, Santé au travail. Approches critiques, La Découverte, , p. 121.

- (en) Asbestos, International Labour Organisation, , p. 4.

- Patrick Herman, « Dans l'enfer blanc de l'amiante (Un crime social parfait) », dans Le Monde diplomatique, avril 2002, p. 30-31.

- Claude Allègre, « Où est le scandale », Le Point, (lire en ligne)

- Site de l'ANDEVA

- « Les amiantés de Jussieu », Le Nouvel Observateur, no 2247 du 29/11/2007 au 5/12/2007, p. 106-108.

- Campus universitaire de Paris-Jussieu: un cluster de cinq cas de mésothéliome pleural BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire) de L'InVS, 23 octobre 2007 / nos 41-42.

- Source : "Association des Accidentés de la vie : Lettre ouverte à Xavier Bertrand"

- Source : "ANDEVA : Lettre ouverte à Xavier Bertrand"

- « Un dernier espoir de procès pour les victimes de l’amiante », sur Le Monde.fr (consulté le ).

- plan daté du 23 juin 1965 cité par R Dessemon ; Roger Dessemon, L’énigmatique ruine du Cappa ; Saint-Rambert-d’Albon au fil de l'Histoire, consulté 2012-01-14

- http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/DMT_TC%20132/$File/TC132.pdf

- Cas particulier des maladies liées à l'amiante - faute inexcusable de l'employeur

- « STX : faut-il nationaliser les chantiers de l'Atlantique ? », sur bfmtv.com

- « Amiante : procès en appel pour Alstom Power Boilers », L'Usine nouvelle, (lire en ligne)

- Amiante : Alstom Power Boilers condamné en appel, « Viva presse », mars 2008

- Le Moustier, G. D. (2015). Action en réparation du préjudice d’anxiété des salariés victimes de l’amiante : point de départ de la prescription. L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté, (1), 7.

- Le Moustier, G. D. (2015). Contentieux Normed: confirmation de la naissance du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante après l'ouverture de la procédure collective. L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté, (2), 7

- RTD, un nouveau réseau de professionnels du désamiantage, la lettre Batiactu du 8 décembre 2010

- Jean de Kervasdoué, Les Prêcheurs de l’apocalypse, pages 36 et 123

- Scared to Death : From BSE to Global Warming, Christopher Booker et Richard North, ed. Continuum, novembre 2007, chapitre 2

- (en) « Scared to Death: From BSE to Global Warming – Too much zeal », The Spectator, janvier 2008

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Danger ! Amiante, Collectif Intersyndical sécurité des universités-Jussieu CFDT, CGT, FEN, Maspéro, 1977.

- L'affaire de l'amiante, Roger Lenglet, Éditions La Découverte, 1996.

- François Malye, Le dossier de l'air contaminé, Le Pré au Clerc, (ISBN 2842280075)

- Amiante : 100 000 morts à venir, François Malye, Ed. Le Cherche Midi, 2004.

- Amiante : un scandale improbable. Sociologie d'un problème public, Emmanuel Henry, 2007, Presses universitaires de Rennes

- Scared to Death : From BSE to Global Warming, Christopher Booker et Richard North, ed. Continuum,

- Jean-Claude Devinck, « Amiante: trente ans de luttes institutionnelles, 1945-1977 », in Santé au travail, dir. Annie Thébaud-Mony, La découverte, 2012, p. 281-312

- Face à l'amiante photographies et témoignages, V.Truglia, 2009, auto édité, 134 pages, 20cmx25cm, quadrichromie. Informations sur le site

- Le livre noir de l'amiante. 50 000 procès gagnés... Mais le scandale continue, Lenglet Roger, Éditions L'Archipel, 2018.

Documentaires

- Poussière mortelle, le grand procès de l'Amiante, de Niccolo Bruna et Andrea Prandstraller.

Ce documentaire relate et diffuse des témoignages du procès à Turin, qui opposait les ouvriers victimes de l'amiante dans une usine du Groupe Eternit à Casale Monferrato en Italie. Il démontre également les conditions de travail des ouvriers du même groupe au Brésil . - « Documentaire : L’amiante ; l’histoire sans fin », (consulté le )

- "Cent mille cercueils" - Le Scandale de l'amiante: documentaire réalisé en 2009 par José Bourgarel

- 100 000 morts en France d'ici 2025. Peut être beaucoup plus... l'amiante a tué, tue, et tuera encore. Pourtant, cette hécatombe aurait pu être évitée...

- "100 000 cercueils", le scandale de l'amiante, sur Dailymotion.

Articles connexes

Liens externes

- Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, rapport du Sénat français, 2005 : Tome 1 et Tome 2.

- Dossier sur l'amiante dans le monde, Etui-rehs, institut syndical européen.

- Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante, rapport d'expertise collective de INSERM, 1997.

- Association S.O.S. AMIANTE, 1995, pour aider les victimes de l'Amiante.