Aber-Wrac'h

L’Aber-Wrac'h n'est pas un fleuve côtier, car un aber désigne uniquement la portion qui se remplit quotidiennement d'eau de mer, donc c'est véritablement un aber du pays de Léon dans le nord-ouest du Finistère, en région Bretagne. L'Aber-Wrac'h est le plus long et le plus septentrional des abers de la Côte des Abers. C'est également le nom du hameau de Landéda abritant le port du même nom.

| Aber-Wrac'h | |

| |

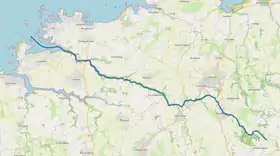

Cours de l'Aber-Wrac'h. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 33,3 km [1] |

| Bassin | 147 km2 |

| Bassin collecteur | l'Aber-Vrac'h |

| Débit moyen | 2,22 m3/s |

| Régime | pluvial océanique |

| Cours | |

| Source | Lestréonec en Ploudaniel |

| · Localisation | Tremaouezan |

| · Coordonnées | 48° 30′ 42″ N, 4° 14′ 42″ O |

| Embouchure | la mer Celtique |

| · Localisation | entre Lannilis, Landéda et Plouguerneau |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 48° 36′ 39″ N, 4° 35′ 12″ O |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Département | Finistère |

| Régions traversées | Bretagne |

| Sources : SANDRE:J3204000, Géoportail | |

Toponymie

Les formes anciennes attestées sont portu qui Achim (XIe siècle), abergroach (1521), Abrah (1543), Abrah (1548), Obenrac (1585), Obeurac (1608), Breurac (1625), Obrurac (1629-1631), Abrirac (1635), Rivière de Wrakh (1636), Abrirac (1660), Aberache (1706), LAberache (1720), Abergrach (1721-1745), Obreverac (1763), Baie d'Obreverac (1763), Havre de l'Abbrevrak (1764), Havre de l'Abbre Vrak (1773), Abreverac (XVII-XVIII), Abervrach (1832), l'Aber-vrac'h (1842), Le Vrac'h Rivière (1842), l'Abervrac'h (1843), L'Aberwrac'h (1889)[2].

Si la première partie fait simplement référence au mot français d’origine bretonne Aber, l'origine du mot Wrac’h est sujette à discussion. En breton Aber Ac'h, désignerait l'aber du Pays d'Ac'h (en breton Bro Ac'h, ancien nom du Bas-Léon, partie occidentale du Pays de Léon). Ce dernier terme vient du latin Pagus Achmensis, et serait une altération de Pagus Osismiensis, du nom de la tribu celte des Osismes[3] - [2].

En breton, gwrac'h signifie « vieille » (dans les sens de vieille femme, d'où aussi fée ou sorcière) et désigne aussi le poisson du même nom. De façon plus rare, il signifie aussi : « amas, monceau, tas (de pierres) », le mot pourrait alors référer à la très vieille chaussée en pierre au fond de l'estuaire, ou encore aux roches de son chenal, le "gw" ayant muté par lénition en "w" après aber, pour donner aber-wrac'h (le mot étant féminin la mutation est également effectuée après l'article). L'évolution du toponyme se serait poursuivie par la suite en breton, le "w" de "gwrac'h" n'est d'ailleurs pas toujours prononcé.

D'autres hypothèses, plus ou moins plausibles, ont également été avancées. Le mot pourrait ainsi être reliés à des mots d'origine anglo-scandinave : Warec/Werec en normand, puis Varech (goémon, épave) en français, Vagrek en vieux-norrois, puis Wreck (épave) en anglais. Ou bien l’Estuaire de la Fée aurait un rapport avec le prétendu pont gallo-romain situé en amont de l'aber (ruines encore visibles aujourd'hui) nommé Pont Krac'h ou "Pont du Diable".

Wrac'h serait à l'origine le nom d'une vieille déesse ou sorcière honorée dans un sanctuaire païen local avant la christianisation[4]. La Wrac'h ou Gwarc'h est un avatar de la déesse mère primitive, d'une conception de la divinité remontant au néolithique dont on retrouve la trace dans toutes les cultures indo-européennes sous des noms variés : Ana, Anna, Anu, Dana, Danu, etc. Pour les peuples d'Armorique elle est devenue la Mamm-Goz, la vieille mère des bretons, christianisée sous le nom de sainte Anne. La dernière nuit du mois de janvier est appelée Noz ar Wrac'het marquait la fête celtique du renouveau de la nature. En Irlande cette déesse est Brigit (christianisée sous le nom de sainte Brigitte) fêtée à Imbolc, c'est-à-dire au début du mois de février. L'expression Gwarc'h an Diaoul ("la vieille femme du diable") désigne traditionnellement une sorcière. Des toponymes présents le long de l'Aber-Wrac'h (le "pont Krac'h" ou "pont du diable", l'Enfer) illustrent aussi ces anciennes croyances[5].

Selon une autre explication, le nom de Wrac'h serait une déformation de Ach, nom d'un seigneur dont l'aber marquait la limite des terres et dont le souvenir est conservé notamment dans le nom de l'archidiaconé d'Ac'h.

Géographie

L'Aber

Les sources de la rivière Doëna qui se jette dans l'Aber-Wrac'h se trouvent entre Trémaouézan et Saint-Thonan et en grande partie à Ploudaniel dans le quartier de Lestréonec où l'on dénombre pas moins de quatre sources ; la longueur du cours d'eau est de 33,6 km[1]. La plus grande partie de l'Aber-Wrac'h est une ria ou aber qui se jette dans la Mer Celtique[1].

Son tracé actuel sinueux, en « baïonnette », est un héritage de la tectonique hercynienne de la région. Tantôt, il emprunte des failles méridiennes, tantôt des failles N 100-110, parallèles à la faille de Kerforne[6].

La Doëna arrose Ploudaniel, Le Folgoët, Lannilis et Plouguerneau et se termine en un long estuaire, l'aber Vrac'h, entre la presqu'île Sainte Marguerite (Landéda) et le phare de l'Île Vierge de 82,5 m de hauteur, où l'on trouve quelques îles.

L'Aber-Wrac'h cesse d'être navigable au niveau du hameau de Paluden, à 4 km environ à l'intérieur des terres. Par le passé, les bateaux desservant Plouguerneau et Lannilis déchargeaient leurs cargaisons à cet endroit où une cale fut aménagée. Cette cale est toujours utilisée pour le débarquement de cargaisons de bois d'Europe du Nord. Le pont suspendu de Paluden permet de rejoindre les deux rives et est désormais doublé par un pont récent situé plus en amont.

Le port

Le port de l'Aber-Wrac'h, anciennement dénommé « Havre de la Palud » est désormais un port de plaisance offrant plus de 300 mouillages. Il est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Il accueille en saison touristique de nombreux plaisanciers français et étrangers, principalement britanniques[7].

Les Îles en face de l'Aber Wrac'h

Elles sont aussi appelées archipel des îles de Lilia (Lilia : nom d'un bourg de Plouguerneau).

- Île Cézon et son fort.

- Île Wrac'h et son phare.

- Île Stagadon.

- Île Venan.

- Île Vierge.

- Île Terc'h (br) ou île d'Erc'h (l'île aux Américains).

- Île de la Croix.

- La Malouine.

- Enez Vihan.

- Petites îles Vrac'h (br).

- Île Leac'h Venn.

- Valan.

Histoire

Antiquité

Une voie venant de Tours et d'Angers et allant jusqu'à l'Aber-Wrac'h, passait par Rieux, Castennec, Carhaix[8].

Moyen Âge

Une épave dite "Aber Wrac'h 1" est la seule épave médiévale retrouvée à ce jour sur la côte nord de la Bretagne. Il pourrait s'agir d'un bateau naufragé en 1435, évoqué dans la correspondance du duc Jean V de Bretagne[9].

Le manoir de Kerouartz en Lannilis, est situé sur les rives de l'Aber-Wrac'h. Ce fut le fief de la famille de Kerouartz.

De tout temps, l'Aber Wrac'h a été un abri, un port de relâche disposant de havres et de zones d'échouage naturellement protégés. Le "Journal d'Olivier Mazéas", seigneur de Lesmel (en Plouguerneau) qui, entre 1464 et 1467, était receveur des ports de port pour l'Aber Wrac'h ("Contrôleur des Ports de l'Aber-Vrac'h, de Corredou et de Porz-Moalleuc"), montre un trafic d'importance notable : les navires emportent blé, poissons séchés, viandes salées et reviennent avec du vin de Bordeaux ou du sel de La Rochelle. Une des tombes de l'ancien cimetière de Tremenec'h (ancienne paroisse disparue sous les sables, désormais en Plouguerneau) porte une gravure représentant un bateau datant de la fin du Moyen-Âge.

Le XIXe siècle

Le port de Paluden était au XIXe siècle le port le plus important de l'aber, celui de l'Aber-Wrac'h ne servant que de port de relâche. La création de l'usine à soude de Saint-Antoine en 1873, la construction d'une route reliant Lannilis à l'Aber-Wrac'h (achevée en 1874), la desserte par le prolongement depuis Lannilis jusqu'à l'Aber-Wrac'h de la voie ferrée à partir de 1900 ont permis l'essor du port de l'Aber-Wrac'h.

Benjamin Girard décrit ainsi le port de l'Aber-Wrac'h en 1889 :

« L'Aberwrac'h (qui, en breton signifie "Havre de la Fée") n'est qu'un village formant une section de la commune de Landéda, et qui n'a d'importance que par son port, réputé un des meilleurs du littoral breton comme lieu de relâche ; aussi l'administration des Ponts et Chaussées a-t-elle beaucoup fait pour en faciliter l'accès aux nombreux navigateurs venant y chercher un refuge pendant la mauvaise saison, ce qui n'était pas sans difficultés, à cause des rochers dont ses abords sont hérissés. C'est elle qui, outre le phare de l'Île Vierge, intéressant la navigation générale, et dont l'allumage a eu lieu en 1845, a fait successivement construire, dans le chenal extérieur et au mouillage de l'Aberwrac'h, quatre feux de cinquième ordre qui sont ceux de l'île Vrac'h, de Lanvaon, de la Palue et de l'anse Saint-Antoine, et placer des amers (tourelles et bouées) sur les écueils les plus dangereux ; elle y a aussi fait construire un môle-débarcadère qui sépare la rade et le port et a 208 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur avec une élévation de 4 mètres au-dessus des plus hautes marées, et assez récemment une aiguade. Le port est situé à l'entrée de la rivière qui porte son nom, entre l'anse des Anges et celle de Saint-Antoine ; la vaste rade qui le précède peut recevoir une très grande quantité de navires ; le mouillage y est très sur et la profondeur d'eau dans le chenal à mer basse n'est pas inférieure à 10 mètres[10]. »

« Le commerce maritime de l'Aberwrac'h est peu considérable : il consiste, comme importation, en charbon de terre pour la consommation locale et l'alimentation d'une usine de produits chimiques, qui y est établie depuis quelques années, et, comme exportation, en poissons, soudes provenant du goémon brûlé, etc. Voici quels ont été en 1885 les mouvements du port de l'Aberwrac'h, où une station de sauvetage a été établie en 1867 : Entrées : 134 navires, dont 20 au lest et 15 chargés, soit 35 venant de l'étranger et 90, dont 50 au lest et 40 chargés venant de divers ports français. Tonnage : 5 063 tonneaux. Équipages : 508 hommes. (...) Sorties : 133 navires, dont 43 allant à l'étranger, et 90, dont 50 au lest et 40 chargés pour divers ports français. (...) Dans cette statistique ne sont pas compris les navires qui ont relâché dans le dit port, pendant la même année. Le port de l'Aberwrac'h, le seul accessible aux grands navires sur toute la partie du littoral qui s'étend de Brest à Morlaix, serait appelé à un grand développement s'il était relié à la ligne ferrée de l'Ouest par un embranchement partant de Landerneau et desservant les riches contrées de la côte en passant par Lesneven et Lannilis. L'entrée du port de l'Aberwrac'h est défendu par le fort Cézon, dont Vauban renouvela les fortifications en 1695. (...)[10] »

Le port de l'Aber Wrac'h était très actif : « Actuellement [en 1898] trois cents barques s'y livrent, chaque année, à la pêche du poisson et du goémon : elles sont montées par 900 hommes »[11].

Le XXe siècle

La ligne ferroviaire à voie métrique des Chemins de fer départementaux du Finistère reliant Plabennec à l'Aber-Wrac'h via Plouvien, Lannilis et Landéda ouvrit en deux temps (en 1894 pour le tronçon Plabennec-Lannilis, long de 24 km, et en 1900 pour le tronçon Lannilis-L'Aber-Wrac'h, long de 6 km) ; elle ferma en 1932.

La misère au début du XXe siècle

Charles Le Goffic décrit ainsi L'Aber-Wrac'h en 1900 : « Le pays (...) est extrêmement pauvre. La culture maraîchère aurait pu y réussir comme à Roscoff ; mais les débouchés manquaient ; tout le sol est sous lande ou sous blé noir. Une seule industrie : la fabrication de la soude. Les goémons coupés au large ou rejetés par la tempête sont d'abord mis en meules et séchés ; puis on les incinère dans des auges à fond de pierre, où les sels de potasse mêles à la cendre forment des sortes de grands pains qui sont vendus aux usines de l'Abervrach et de Porsal. Ces pains de soude, lessivés, servent à la fabrication de l'iode. Malheureusement le prix de l'iode, par suite de la concurrence chilienne, écossaise, norvégienne, allemande et même japonaise, a baissé dans des proportions énormes : de 150 fr le kg en est descendu à 12fr.50 ! Aussi l'existence des Abervranchins est-elle bien précaire. La pêche au large leur vient en aide depuis quelques années, surtout la pêche des langoustes et des homards qui est particulièrement abondante en ces parages. De grands viviers flottants à claire-voie ont été établis près du môle ; le prolongement jusqu'à l'Abervrach du petit chemin de fer de Brest à Lannilis ouvrira peut-être de nouveaux débouchés à cette industrie grandissante »[12].

Le journal La Lanterne écrit le : « Les conseils [municipaux] de Ploudalmézeau, de Plouguerneau et de Lannilis signalent une profonde misère. Les pêcheurs de Portsall, Plouguerneau, L'Aber Wrac'h demandent que des secours immédiats leur soient accordés »[13].

Les bateaux de sauvetage et les naufrages

Le , le canot de sauvetage Madeleine (canot à avirons de dix mètres de long lancé en 1901 et en service jusqu’en 1953, année où il fut remplacé par le François Rolland), de l’Aber-Wrac’h, sauva deux goémonières menacées de la noyade sur la roche de Karreg a Khéré et un homme et deux femmes qui étaient à bord du sloop ""Lilia"", qui venait de sombrer, et qui s’étaient réfugiés sur la roche de Karreg Barzin à un demi mille nautique au sud-ouest de l’Île Vierge[14].

L'abri du canot de sauvetage de l'Aber Wrac'h vers 1910.

L'abri du canot de sauvetage de l'Aber Wrac'h vers 1910. Le canot de sauvetage de l'Aber-Wrac'h sortant de son abri vers 1910.

Le canot de sauvetage de l'Aber-Wrac'h sortant de son abri vers 1910. L'abri actuel du canot de sauvetage de l'Aber Wrac'h vu du quai.

L'abri actuel du canot de sauvetage de l'Aber Wrac'h vu du quai.

Le , le sloop Arquebuse, de l'Aber Wrac'h, avec son équipage de trois goémoniers, disparut par gros temps au large de Portsall (trois noyés)[15].

Le projet d'usine marémotrice

En 1921, un projet d'usine marémotrice faillit aboutir, décrit ainsi par le journal Ouest-Éclair, sous le titre "La houille bleue dans l'Ouest" :

« Il consiste en l'établissement de deux barrages, l'un à Beg an Toul à 500 mètres en aval du pont de Paluden. Le barrage comprendra un pertuis de 9,50 mètres de large pour laisser passer les bateaux. Si le Conseil général du Finistère donne la subvention nécessaire, ce passage pourra permettre l'établissement d'une voie ferrée. Le deuxième barrage projeté est entre le Diouris et le Pont Créach, face au village de Kerandraon. Il doit régulariser l'action de la marée et permettre [à l'autre barrage] de fonctionner lorsque la mer sera étale. Ce barrage, destiné à recevoir l'eau douce, aura 30 mètres de hauteur et formera un réservoir de sept kilomètres de long qui dépassera le pont de Loc-Brévalaire et ira jusqu'au moulin de Guiziou (ce pont devra être surélevé). Un passage est prévu à hauteur du moulin actuel de Carman, pour joindre les communes de Kernilis et de Plouvien. (...)[16]. »

Le projet de ce barrage, lequel aurait eu 142 mètres de long, fut finalement abandonné en 1930, faute de financement.

Les débuts de la fréquentation touristique

Le journal L'Ouest-Éclair écrit le :

« Les hôtels de l'Aberwrac'h ont été littéralement sur les dents pendant le mois d'août. Il s'est passé un fait qu'on n'avait encore jamais vu : un certain nombre de touristes de l'Aberwrac'h ont dû venir coucher dans les hôtels lannilisiens, et cependant les hôteliers de cette jolie plage avaient "réquisitionné" bon nombre de maisons particulières pour loger leurs clients. S'il fallait donner une proportion, nous indiquerions qu'il y eût environ trois fois plus de touristes que l'an dernier[17]. »

Le homard à l'Américaine est-il né à l'Aber-Wrac'h ?

Selon Jean Péron[18], pendant l'Entre-deux-guerres, deux plaisanciers américains avaient l'habitude de fréquenter le restaurant "La Baie des Anges" à l'Aber-Wrac'h pour y déguster du homard mayonnaise. Mais un jour ils arrivèrent à l'improviste sans avoir prévenu ; l'aubergiste décida alors de poêler et flamber les homards et de les accompagner d'une garniture de légumes. Il dit à ses clients qu'il baptisait en leur honneur sa nouvelle recette "homard à l'américaine"' même si par la suite l'expression "homard à l'armoricaine" a prévalu[19].

Toutefois cette histoire est très contestée ; l'hypothèse la plus retenue attribue la création du homard à l’américaine à Pierre Fraysse, un cuisinier natif de Sète qui, de retour des États-Unis, ouvrit en 1854 un restaurant dénommé Chez Peter's.

Le ramassage du goémon

En 1939, Yvonne Pagniez, dans un roman, Pêcheur de goémon, a décrit la vie des goémoniers de Plouguerneau, l'Aber-Wrac'h et Kerlouan coupant le tali, « ce goémon particulièrement riche en iode, dont le thalle brun et lisse, froid au toucher comme une peau de batracien, peut atteindre plusieurs mètres de longueur », à l'aide d'une faucille emmanchée d'un long bâton, le retour des barques, les charrettes attendant sur la plage pour emporter la cargaison d'algues, les chevaux entrant dans l'eau jusqu'au poitrail, la récolte du goémon d'épave après les tempêtes qu'il est interdit de ramasser avant que « les phares n'aient éteint leurs feux », l'opération qui consiste à brûler, sur des foyers de fortune, le goémon, pour en recueillir les cendres dont les usines se chargeront d'extraire l'iode[20].

La Seconde Guerre mondiale

Le , l’Aber-Wrac'h est bombardé[21].

Le , le chavirage d'une barque dans l'Aber Wrac'h près de Saint-Antoine provoque la noyade de trois jeunes gens[22].

Loisirs

La ville est un endroit et une base populaires pour naviguer, pratiquer le windsurfing et le kitesurfing.

Marina de L'Aber-Wrac'h...

Marina de L'Aber-Wrac'h... ...avec passerelle d'embarquement à marée basse...

...avec passerelle d'embarquement à marée basse... ...et à marée haute.

...et à marée haute. Cats devant la marina.

Cats devant la marina.

Personnalités liées à l'Aber Wrac'h

- Louis Bernicot, navigateur.

- Marie-Renée Chevallier-Kervern, peintre, dessinatrice, graveuse et céramiste.

Voir aussi

Bibliographie

- Regards d'enfants sur les moulins de l'Aber-Wrac'h. Milinou an Aber-Ac'h gwelet gand bugale (bilingue), Plouvien, Skolig al Louarn, 2000, 223 p. en quadrichromie (ISBN 978-2-951618-80-0)

Articles connexes

Notes et références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L'Aber-Vrac'h (J3204000) » (consulté le ).

- « Résultats concernant « Aber Wrac'h » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Les noms de lieu de la France : leur origine, leur signification, Auguste Longnon

- « L'Aber Wrac'h légendaire », sur Gwyon Mab Wrac'h, (consulté le ).

- D'après un panneau d'information touristique affiché dans la maison-phare de l'Île Wrac'h

- Yves Cyrille, « Sortie géologique en Pays de Léon », sur avg85.fr, .

- « L'Aber-Wrac'h. Les légendes de la côte », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- André Davy, Les barons du Cotentin, Condé-sur-Noireau, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits et introuvables du patrimoine Normand », , 319 p. (ISBN 978-2-91454-196-1), p. 15.

- Ronan Le Coz, Un musée sous la mer, revue ArMen, numéro 229, mars-avril 2019.

- Benjamin Girard, La Bretagne maritime, C. Thèse, , 526 p. (lire en ligne)

- "Ports maritimes de France", 1898, cité par René Kerviler, Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes, publiées de 1873 à 1892, 1893, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57842440/f263.image.r=Plouguerneau.langFR

- Charles Le Goffic, Le plus haut phare de France, "Le Petit Français illustré : journal des écoliers et des écolières", n° du 3 mars 1900, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5838688n/f5.image.r=Lannilis

- Journal La Lanterne no 9406 du 23 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7510993n/f3.image.r=Plouguerneau.langFR

- La Dépêche de Brest et de l'Ouest du 15 avril 1922

- Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest du 25 septembre 1927.

- Journal Ouest-Éclair no 7496 du 13 septembre 1921, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6466661.r=plouvien.langFR

- JournalL'Ouest-Éclair, n° du 14 septembre 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k661014s/f4.image.r=Lannilis?rk=6330503;2

- Chef de l'Auberge des Gourmets à Morlaix pendant de nombreuses années.

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest , n°du 24 décembre 1981 (article cité dans le même journal du 10 décembre 2020).

- Journal des débats politiques et littéraires no 111 du 10 mai 1939, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509420d/f4.image.r=Kerlouan.langFR

- Éric Rondel, La Bretagne bombardée, 1940-1944, éditions Ouest et Cie, 2011, [ (ISBN 9-782364-28007-6)]

- Journal Ouest-Éclair no 17133 du 18 avril 1944, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5033752.r=Plouguerneau+1944.langFR