Yvonne Pagniez

Yvonne Pagniez, née le à Cauroir et morte le à Paris 14e, est une écrivaine, journaliste et résistante française.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 84 ans) Paris 14e |

| Nom de naissance |

Yvonne Marie Louise Augusta Pagniez |

| Nationalité | |

| Activités |

| Conflit | |

|---|---|

| Lieu de détention | |

| Distinctions | Liste détaillée |

Biographie

Elle naît en 1896 à Cauroir[1], petite ville du Nord, proche de Cambrai.

Yvonne Pagniez meurt le dans le 14e arrondissement de Paris[1]. Elle est inhumée à Cambrai, dans le cimetière de la Porte de Paris[8].

En 2005, son roman Pêcheur de goémon est adapté en Bretagne par Goulc'han Kervella sous le nom Gwerz ar vezhinerien pour un spectacle son et lumière joué par la troupe de théâtre Ar Vro Bagan.

En 2017, l'école de Cauroir est rebaptisée du nom d'Yvonne Pagniez en présence de sa famille.

Décorations

Bibliographie

- Ouessant, 1935, prix Montyon de l'Académie française en 1936[10]

- Pêcheur de goémon, 1939, prix Marcelin Guérin de l'Académie française en 1940[10]

- Scènes de la vie du bagne, 1947, prix Durchon-Louvet de l’Académie française en 1947[10]

- Évasion 44, Grand prix du roman de l'Académie française en 1949[10]

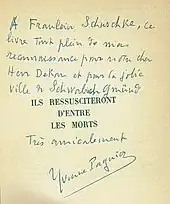

- Ils ressusciteront d'entre les morts, 1949

- Ressemblance et effort, 1981

- Ouvrages écrits sur l'Algérie

- Françaises du désert, 1952

- Oasis sahariennes, 1952

- Ouvrages écrits sur l'Indochine

- Français d'Indochine, 1953

- Naissance d'une nation : choses vues au Vietnam, 1954

- La guerra de Indochina y el Vietnam rojo (en espagnol), 1954

- Aspects et conséquences de la guerre en Indochine, 1954

- Le Viet Minh et la guerre psychologique, 1955

- Ouvrages écrits sur l'aviation

- Aventures en plein ciel. Du planeur à l'avion-fusée, Hannah Reitsch, préface d'Yvonne Pagniez, 1952

- Ailes françaises en Indochine (I), Revue des Deux Mondes, déc. 1954, 413-430 p.

- Ailes françaises en Indochine (II), Revue des Deux Mondes, déc. 1954, 685-701 p.

- Ailes françaises au combat. Témoignages vécus, 1957

- L'Afrique à l'ombre des ailes, Revue des Deux Mondes, mars 1959, 97-116 p.

Yvonne Pagniez : 1896 - 1981 ; 1945: vom Gefängnis zur Freiheit ; Schriftstellerin, Widerstandskämpferin, Europäerin. Schwäbisch Gmünd 2013 (ISBN 978-3-936373-97-4)

Références

- Mairie de Paris 14e, Acte de décès no 1192, sur Archives de Paris, (consulté le ), vue 21.

- https://editionsdufelin.com/files/Doc/143/files/evasion@ouest_france2-original.pdf

- https://cths.fr/an/savant.php?id=4412

- https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nominatives_detail_fiche.php?fonds_cle=24&ref=3092599&debut=0

- https://studylibfr.com/doc/1118345/les-postes-sr

- https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/ailes-francaises-en-indochine/

- https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/ailes-francaises-en-indochine-ii/

- Philippe Landru, « Cambrai (59) : cimetières », sur Cimetières de France et d'ailleurs, (consulté le ).

- Ordre de la Libération, « Fiche Médaille de la Résistance française - Yvonne Marie Pagniez » (consulté le )

- Page Yvonne PAGNIEZ sur le site de l'Académie française. Consultée le 30 avril 2020.

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- La dame de Cauroir, une courte biographie

- Yvonne Pagniez dans la Résistance

- Pagniez la grande dame de Cauroir