Abbaye de Blanchelande

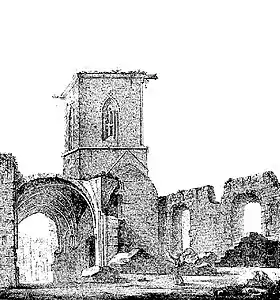

L'abbaye Notre-Dame et Saint-Nicolas de Blanchelande est un ancien monastère de l'ordre de Prémontré, fondée au XIIe siècle, dont les vestiges se dressent sur le territoire de la commune française de Neufmesnil dans le département de la Manche, en région Normandie. L'église abbatiale et plusieurs bâtiments conventuels ont été démolis après la Révolution française.

| Abbaye Notre-Dame et Saint-Nicolas de Blanchelande | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom local | Abbaye de Blanchelande | |||

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Abbaye | |||

| Rattachement | Prémontrés | |||

| Début de la construction | 1154 | |||

| Fin des travaux | XVIIIe siècle | |||

| Style dominant | style roman / Classicisme (logis) | |||

| Protection | ||||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Normandie | |||

| Département | Manche | |||

| Ville | Neufmesnil | |||

| Coordonnées | 49° 18′ 37″ nord, 1° 31′ 12″ ouest[1] | |||

| Géolocalisation sur la carte : Basse-Normandie

Géolocalisation sur la carte : Manche

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

L'ancienne abbaye est partiellement inscrite aux monuments historiques.

Localisation

Les vestiges de l'abbaye sont situés à 1,4 kilomètre à l'est du bourg de Neufmesnil au sud du Mont Étenclin, dans le département français de la Manche.

Historique

La fondation

C'est non loin du prieuré Saint-Michel du Bosc à Lithaire qu'il avait auparavant fondé, que le seigneur de La Haye-du-Puits, Richard de La Haye († 1169), connétable de Normandie, fils du sénéchal de Normandie Robert, et sa femme Mathilde de Vernon († 1209), dame de Varenguebec, fille du seigneur de Néhou, fondent en 1154-1155[2] un prieuré sous le nom de Brocquebœuf[note 1], à Lithaire, dédiée à la Sainte Vierge et à saint Nicolas de Myre. Richard aurait fondé le premier monastère, sous la condition de recouvrer sa liberté, à la suite de sa capture par des corsaires, lors de sa fuite par la mer de la place de Cherbourg à la fin de l'année 1145 assiégée par Geoffroy Plantagenêt[4] - [note 2].

Dès octobre de l'année suivante, les huit premiers moines disposent d'une chapelle en bois, avec à leur tête Renouf, premier abbé connu. Cette chapelle fut bénie par Richard de Bohon, évêque de Coutances. En 1157[5] confirme la donation.

Six ans après cette fondation, Renouf fait transférer cette fondation sur les rives du Naudouil, dans la vallée située entre Brocquebœuf et le mont Étenclin en un lieu appelé Blanche Lande. En , l'évêque Richard y introduit des chanoines prémontrés du prieuré saint-jacques de Brocquebœuf - [note 3], qui sont bientôt trente en 1170. L'église abbatiale, bâtie en pierre, commencée en 1161[5], fut consacrée le [5], ou en , par l'évêque de Coutances Guillaume de Tournebu.

Brocquebœuf devient alors un simple prieuré dépendant de la nouvelle abbaye[7].

L'abbaye de Prémontrés de Blanchelande devient rapidement un important centre religieux, desservant plusieurs paroisses des alentours. Au XIIe siècle, Guillaume Avenel lui donne l'église Saint-Martin d'Avenel.

En 1163, l'abbaye donne son nom à la nouvelle abbaye et au village de Blanchland, en Northumberland au nord de l'Angleterre. En 1404[5], l'abbé déclare que la distribution des aumônes n'est plus nécessaire, les épidémies ayant fait baisser le nombre de pauvres.

Pendant les guerres de religion, l'abbaye est pillée le [5]. Les bâtiments sont en partie détruits et ses titres et archives brûlés. L'abbé Philippe Ier Troussey, évêque suffragant de Coutances, est assassiné le [8]. Ayant peu de revenus, l'abbaye, qui avait déjà vu ses finances affaiblies par sa part à l'impôt de 100 000 écus consentis au roi, entame son déclin.

Révolution française

En 1790, l'abbaye est déclarée bien national, et son 46e abbé, l'évêque de Coutances Mgr Ange-François de Talaru de Chalmazel, en est exproprié. Le [5], Vincent Barbey, maire de Saint-Sauveur-le-Vicomte et grand-père de Jules Barbey d'Aurevilly, demande l'inventaire des biens. Jean Cornavin, maire de Sainte-Marie-du-Mont en fait l'acquisition. La mise en vente provoque la démolition partielle des bâtiments conventuels et surtout de l'église abbatiale, en 1845, dont il reste néanmoins le clocher.

Époque contemporaine

Blanchelande renaît au XIXe siècle. Le [5], madame Berthe de Robersart, fille du duc de Praslin, Charles de Choiseul-Praslin et de Françoise Sébastiani, acquiert des héritiers de Jean Cornavin l'abbaye. Elle restaure le logis abbatial, dont un salon richement décoré, et une salle à manger avec boiseries sculptées. Elle offrit alors aux « sœurs auxiliatrices » de se joindre à elle, et leur légua, en 1880[9], l'abbaye où elles restèrent plus d'un siècle.

Dans les années 1990, le propriétaire britannique aménage « une éphémère boîte de nuit » dans la chapelle[10].

En 2011, l'abbaye est vendue aux enchères, à un particulier, pour un montant de 920 000 euros[11].

Description

Des constructions anciennes il subsiste le réfectoire roman du XIIe siècle, la porte Saint-Nicolas du XIIIe siècle, quelques vestiges de l'église abbatiale (XIIe et XIIIe siècles), l'ancien logis abbatial du XVIe siècle[12]. L'ensemble des bâtiments conventuels ainsi que le carré du cloître ont été reconstruit dans le style classique au XVIIIe siècle[5] - [12]. Le logis abbatial est terminé en 1740.

Il ne subsiste de l'abbaye qu'un dessin et de très rares vestiges. Jean Fournée a pu en déduire qu'elle était voûtée en partie au moins de croisées d'ogives. Du réfectoire roman du XIIe et refait au XVIIe siècle[5], il ne reste que quelques pierres. Le logis abbatial, appelé aujourd'hui le « prieuré », présente malgré sa mutilation encore quelques éléments de la fin du XVIe siècle[5]. On accédait à l'enclos par une porterie avec son guichet, du XIIIe siècle restauré au XVe siècle[5] dite « Porte Saint-Nicolas » ou « Porte de l'Hommage ». Une autre porterie, étagée d'une lucarne obstruée et dont les angles conservent des échauguettes en encorbellement donnait accès au logis. La chapelle remaniée au XVIIIe siècle conserve des travées du XIIe siècle[5], comme une pile carrée et des colonnes cylindriques qui sont de style roman.

Protection aux monuments historiques

La porterie Saint-Nicolas en totalité, y compris le logis attenant ; les vestiges et le sol de l'ancienne église abbatiale ; le nouveau logis abbatial et les bâtiments conventuels en totalité, y compris l'aire de l'ancien cloître ; les façades et toitures de l'ancien logis abbatial ; les façades et toitures de l'ensemble des dépendances agricoles, à l'exclusion des bâtiments modernes ainsi que l'enclos abbatial avec ses murs, terrasses et jardins, y compris le canal et l'étang, sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du [13].

Visite

La visite de ce lieu n'est pour l'instant pas autorisée[14].

Terriers, propriétés, revenus, dépendances

Quand éclate la Révolution, l'abbaye possède encore les baronnies de Pont-l'Abbé et Varenguebec, ainsi que le droit de patronage et de présentation des églises et cures suivantes[15] :

- Saint-Denis-le-Vêtu (doyenné de Cenilly) ;

- Saint-Aubin-du-Perron (Périers) ;

- Doville et Saint-Symphorien (Saint-Sauveur-le-Vicomte) ;

- Notre-Dame d'Allonne (Barneville) ;

- Regnéville (Orglandes) ;

- Angoville, Brucheville, Blosville et Ravenoville (Le Plain) ;

- Saint-Germain-le-Gaillard (Les Pieux).

Liste non exhaustive classée par commune

| Commune | Possession | Dpt | Date début | Date fin | Commentaires |

| Octeville-l'Avenel | Église Saint-Martin | 50 | c. 1138 | Le sénéchal Guillaume Avenel, qui avait le patronage de l'église le donne à l'abbaye[4]. | |

| Doville | Port de Sangsurière | 50 | av. 1239 | L'abbaye dispose d'un port. Un bac payant permet de passer les marais sur la route entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et La Haye-du-Puits[16]. |

Liste des abbés de Blanchelande

Le nom du premier abbé ou supérieur n'est pas connu. Il résidait à Brocquebœuf avec la première communauté[17].

- avant 1160-1169 : Renouf de La Ronceie, d'abord prieur de Brocquebœuf, déplaça sa communauté vers l'emplacement actuel de l'abbaye ; il bénit le nouveau cimetière conventuel le et posa la première pierre de la nouvelle église le . Il mourut le [17].

- 1169-1217 : Pierre le Poète, élu le . Il fut le principal artisan de la construction de l'abbatiale, commencée par son prédécesseur. C'est sous son abbatiat qu'elle fut consacrée par l'évêque Guillaume de Tournebu à la mi- (n. st.). Il développa les biens de l'abbaye, malgré la perte des possessions restées sous domination anglaise, et mourut le [18].

- 1217-1217 : Robert de Ravenoville[note 4]. À peine élu, il rendit son âme à Dieu le , d'après le nécrologe[19].

- 1217-1222 : Pierre d'Éturville[note 5] eu également un abbatiat bref, puisqu'il mourut le [19].

- 1222-1247 : Pierre de Baudienville[note 6] lui succéda jusqu'en 1247[19].

- 1247-1253 : Robert Hairon, élu en , gouverna la communauté de Blanchelande pendant six années, puis abdiqua sa charge le , décédant peu après le suivant[19].

- 1253-1260 : Thomas de Sainte-Mère-Église[note 7] lui succéda pendant plus d'une dizaine d'années. On ne sait si son neveu Pierre de Sainte-Mère-Église lui succéda à l'abbatiat ou ne joua le rôle de prieur que pendant la vacance abbatiale. La date du décès de Thomas est d'ailleurs incertaine : ou [19].

- 1260-1271 : Guillaume Aubert, de Sainte-Mère-Église, fut en effet élu dès 1260 et il mourut entre le et le [19].

- 1271-1298 : Thomas Fabien n'apparaît dans les chartes qu'en 1275, mais il avait probablement été élu à la mort de son prédécesseur. Il décéda à son tour le [19].

- 1298-1331 : Robert Hardy, élu en 1298. Il conclut un accord avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel au sujet des dîmes du Rotour en 1302. Son tombeau indiquait trente-trois années d'abbatiat et la date de sa mort le [19].

- 1331-1337 : Jean Pitteboult, de Barneville, resta abbé peu de temps, car il décéda le [19].

- 1337-1349 : Guillaume de Cressal mourut le [19].

- 1349-1362 : Nicolas de La Bonneville[note 8] décéda quant à lui le [19].

- 1362-1377 : Aubin Leroux décéda comme abbé le [19].

- 1377-1400 ou 1412 : Thomas des Iles est indiqué au nécrologe de l'abbaye prémontrée de Bellozanne comme décédé le (le selon d'autres catalogues, après 1404 selon Mgr Bernard Ardura)[19].

- ??-?? : Richard, dont le nom n'est pas connu, ni la date exacte du décès[20].

- 1412 ?-1447 : Thomas de Saint-Lô l'ancien, abbé au moment de l'occupation anglaise, peut-être dès 1412, il quitta l'abbaye « avec ses chartes et ses saintes reliques et ses vases sacrés » entre 1421 et 1430 en Angleterre. Il obtint de Henri VI de pouvoir retrouver son abbaye, où il mourut le (n. st.), où le remplaça un membre de sa famille[20].

- 1447-1461 : Thomas de Saint-Lô le jeune était un cousin ou un neveu du précédent. Il remit son abbaye dans la fidélité au roi de France en 1450. On lit sa date de mort au dans le nécrologe de Bellozanne, déjà cité, et au dans les autres catalogues, date plus probable (1461 selon Mgr Ardura)[20].

- 1461-1476 : Nicolas Mulot son successeur fut en effet consacré le . Il se démit de sa charge en 1476 et mourut le [20]. Son épitaphe est encore visible dans l'église de Neufmesnil où elle a été déposée en 1845. Il aurait résigné à sa charge en 1480 (Mgr Ardura).

- 1476-1485 : Pierre Pitteboult, de Barneville, cité dès 1480, avait probablement été élu en 1476. Il décéda le [20]. Son épitaphe est inscrite sur la même dalle funéraire que son prédécesseur.

- 1485-1501 : Robert Rosselin est cité comme abbé décédé le [20]. Abbé de 1488 à 1511 (Mgr Ardura).

- 1501-1507 : Pierre Le Febvre ne resta que peu d'années et fut le dernier abbé de la période médiévale de l'abbaye. Il décéda le et fut inhumé avec ses prédécesseurs Nicolas Mulot et Pierre Pitteboult[20]. Son épitaphe se lit avec la leur sur la dalle funéraire abbatiale dans l'église paroissiale de Neufmesnil.

- 1507-1535 : Laurent Mulot, sans doute parent de Nicolas Mulot. Cet abbé donna au chœur de son abbatiale un « moïse » de bronze en 1519. La date de son décès est très incertaine, entre 1525 et 1535 selon les sources[20]. Résigna en 1535 (selon Mgr B. Ardura).

- 1535-1539 : Nicolas Le Maistre l'ancien lui succéda en effet en 1535, et mourut ou résigna en 1537 ou 1539[20].

- 1539-1557 : Nicolas Le Maistre le jeune, cousin du précédent, lui succéda à la tête de la communauté de Blanchelande le ou le . Il mourut le [21].

- 1557-1575 : François de Bouliers, premier abbé commendataire de Blanchelande jusqu'en 1575. Il fut ensuite nommé évêque sur le siège de Fréjus[21].

- 1575-1589 : Philippe Troussey l'ancien, abbé régulier en 1575, ancien prieur du précédent, il résigna en faveur de son cousin François Troussey en 1589, et devint évêque titulaire de Porphyre, suffragant de l'évêque de Coutances. Il fut assassiné par les Protestants pendant les guerres de religion le [21]. Son épitaphe porte : Lorsque la fureur guerrière des ennemis de notre foy ne cessoyt de poursuivir de près les meilleurs piliers de l'Église, Messire Philippe TroUsset, digne evesque de Porphyre et vigilant abbé de ceste maison, pour l'honneur de Dieu et pour la conservation de ses frères, receut ung coup mortel d'une main sanglante le 25 de may 1590 (...).

- 1589-1614 : François Troussey, cousin du précédent, nommé en 1589 sur résignation de son prédécesseur, mort le [21].

- 1614-1646 : Philippe Troussey le jeune, neveu du précédent, fut abbé régulier, décédé le [21].

- 1646-1685 : Jérôme Grimaldi-Cavalleroni (1595-1685) fut le deuxième abbé commendataire de Blanchelande, nommé par le roi alors qu'il était nonce apostolique en France. Devenu cardinal le , il fut transféré à l'archevêché d'Aix ; il est mort en 1685[21].

- 1649-1651 : Giuseppe Zongo Ondedei, abbé commendataire, fut nommé le . Il résigna en [21] contre une pension de 5 000 £, et devint évêque de Fréjus (1654-1674).

- 1651-1668 : Jean-Vincent de Tulles, abbé commendataire, ancien évêque d'Orange, et depuis 1646 évêque de Lavaur, il fut nommé en 1651 et décéda le [22].

- 1668-1671 : François Caillebot de La Salle, abbé régulier nommé par le roi le , et mort le [22].

- 1671-1672 : Melchior de Arod Senevas (1611-1694), marquis de Saint-Romain, abbé laïc commendataire, dont la commende fut donnée par le roi du , date du décès de son prédécesseur régulier, jusqu'au , probablement par contrat[22]. Il était ambassadeur extraordinaire de France auprès du roi du Portugal depuis 1664 et en Suisse entre 1672 et 1676. Il fut aussi commendataire des abbayes de Saint-Léonard de Corbigny et de Saint-Pierre de Préaux[23].

- 1672-1685 : Jean-Baptiste Boyer, abbé régulier, chanoine de Paris, nommé le par le roi, décédé en [22].

- 1687-1721 : François Le Vasseur de Coignée, abbé commendataire, nommé le , jusqu'en 1721[22] - [24].

- 1721-1723 : Gilles-Bernard Raguet, abbé commendataire d' à 1723, puis aumônier et prieur d'Argenteuil[22].

- 1723-1738 : Pierre-Paul de Lormande, abbé commendataire désigné en [22]. Il avait été membre associé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

- 1738-1748 : Alexandre Lebrun d'Inteville, marquis d'Inteville, prêtre, licencié en théologie, puis abbé commendataire de Blanchelande depuis le , jusqu'en 1748, date où il devint abbé commendataire de Licques[22].

- 1748-1765 : Jérôme Prévost, devenu prieur régulier, puis nommé abbé régulier par le roi le . Il mourut en 1765[22]. Il était le frère de l'abbé Prévost.

- 1765-1790 : Ange-François de Talaru de Chalmazel (1725-1791), nommé évêque de Coutances en 1764, il reçut presque aussitôt l'abbaye de Blanchelande[25] où ne vivaient plus que quelques chanoines réguliers, dont le martyr Pierre-Adrien Toulorge béatifié en 2012 et célébré le . En 1790, l'évêque de Coutances fut spolié de son abbaye, devenue bien national. Il mourut en exil à Londres le . Il est le 46e et dernier abbé de Blanchelande.

Notes et références

Notes

- Maurice Lecœur indique que le prieuré est implanté au lieudit Brocquebeuf[3]. Sur la carte de l'IGN, il est fait mention du bois et du château de Broquebeuf.

- Richard de La Haye et Mathilde de Vernon furent inhumés près du chœur.

- L'abbaye est fondée à partir de la communauté des ermites de Brocquebœuf. Ces derniers sont agrégées à l’Ordre de Prémontré avant 1170, dans la filiation de Dommartin[6].

- Ravenoville est une commune de la Manche.

- Éturville (Sturvilla) est un ancien fief, et hameau sur la commune de Carquebut, dans la Manche.

- Baudienville est un ancien fief, hameau et ferme à Virandeville dans la Manche.

- Sainte-Mère-Église est une commune bien connue de la Manche. Le fief de Sainte-Mère avait appartenu à une branche de la famille de Vernon, à laquelle appartenait Mathilde, la fondatrice. La famille de Sainte-Mère-Église avait donné un évêque de Londres en 1199 (voir Guillaume de Sainte-Mère-Église.

- La Bonneville est une commune de la Manche.

Références

- Géoportail

- Norbert Girard et Maurice Lecœur, Trésors du Cotentin : Architecture civile & art religieux, Mayenne, Éditions Isoète, , 296 p. (ISBN 978-2-913920-38-5), p. 12.

- Maurice Lecœur, Le Moyen Âge dans le Cotentin : Histoire & Vestiges, Isoète, , 141 p. (ISBN 978-2-9139-2072-9), p. 69.

- André Davy, Les barons du Cotentin, Condé-sur-Noireau, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits et introuvables du patrimoine Normand », , 319 p. (ISBN 978-2-91454-196-1), p. 111.

- Girard et Lecœur 2005, p. 96.

- Anne Bondéelle-Souchier, Bibliothèque de l'ordre de Prémontré dans la France de l'Ancien Régime. I. : Répertoire des abbayes, Aubervilliers, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (IRHT), , 384 p. (lire en ligne), p. 83-84.

- Gallia christiana, t. XI, col. 944-945.

- Mgr Bernard Ardura, Abbayes, prieurés et monastères de l'ordre de Prémontré en France , 1993, p. 132.

- René Gautier et al. (préf. Jean-François Le Grand, postface Danièle Polvé-Montmasson), 601 communes et lieux de vie de la Manche : Le dictionnaire incontournable de notre patrimoine, Bayeux, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits & Introuvables », , 704 p. (ISBN 978-2-35458-036-0), p. 436.

- Christophe Leconte, « Avis, abbaye de Blanchelande à vendre ce jeudi », Ouest-France, 15 décembre 2010.

- « La Manche Libre - L'abbaye de Blanchelande adjugée 920 000 euros aux enchères ! » (consulté le ).

- Bernard Beck (photogr. Bernard Pagnon), Quand les Normands bâtissaient les églises : 15 siècles de vie des hommes, d'histoire et d'architecture religieuse dans la Manche, Coutances, Éditions OCEP, , 204 p. (ISBN 2-7134-0053-8), p. 166.

- « Ancienne abbaye de Blanchelande », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- article d'Ouest-France

- M. Renault, Histoire et Antiquités - Revue monumentale et historique, (lire en ligne), Annuaire du Département de la Manche, vol. 31, pp. 9-34.

- Comité Gille de Gouberville et al. (préf. Annick Perrot, ill. Kévin Bazot, sous la direction de Julien Deshayes), Voyage en Cotentin avec Gilles de Gouberville, Éditions Heimdal, , 95 p., 30 cm, illustrations couleur (ISBN 978-2-84048-581-0, EAN 9782840485810, BNF 46897276), p. 72.

- Gallia christiana, t. XI, col. 945.

- Gallia christiana, t. XI, col. 945-946.

- Gallia christiana, t. XI, col. 946.

- Gallia christiana, t. XI, col. 947.

- Gallia christiana, t. XI, col. 948.

- Gallia christiana, t. XI, col. 949.

- Louis d'Hozier, Armorial général, t. IV, « Pracomtal » p. 919.

- Abbé Quinette, Notice historique sur Saint-Denis-le-Vêtu : une paroisse normande, p. 54 texte.

- L. Sandret, L'ancienne église de France (province ecclésiastique de Rouen), Paris : Diumoulin, 1866, p. 310.

Voir aussi

Bibliographie

- Cartulaire de l'abbaye de Blanchelande (1271) : extraits, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits occidentaux, Coll. Baluze 58 ; tables, ibid., Manuscrits occidentaux, fr. 4902.

- Gallia christiana, t. XI, col. 944-949..

- Cartulaire de Jersey: recueil de documents concernant l'histoire de l'île conservés aux archives du Département de la Manche, Société jersiaise, Jersey : Labbey, 1918-1924.

- Pierre Leberruyer, L'abbaye de Blanchelande, Coutances : OCEP, impr. Notre-Dame, 1971.

- Jean Fournée, « L'Abbaye de Blanchelande, notice historique et descriptive », dans Revue du département de la Manche, t. 20, 1978, fasc. 77-78 (numéro spécial), 141 p.

- Jean-Baptiste Lechat, « Le dossier du RP Toulorge (1757-1793), religieux de l'abbaye Saint-Nicolas de Blanchelande », dans Revue du département de la Manche, no 144, 1994, p. 37-41