Île Tristan da Cunha

L'île Tristan da Cunha[1] (/ˈtɹɪs.tən də.ˈkuː.nə/) est l'île principale de l'archipel du même nom, ensemble d'îles volcaniques situé dans l'océan Atlantique Sud, au nord des quarantièmes rugissants, et découverte au début du XVIe siècle. L'île Tristan da Cunha fait partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. L'île est à 2 771 km à l'ouest-sud-ouest de la West Coast Peninsula, sur la municipalité de Saldanha Bay (Afrique du Sud), et à 3 223 km au sud-est de Barra do Açu, dans l'État brésilien de Rio de Janeiro. La terre la plus proche est l'île de Sainte-Hélène, à 2 418 km au nord-nord-est. Avec 96 km2 de superficie, l'île Tristan da Cunha culmine à 2 062 m.

| Île Tristan da Cunha Tristan da Cunha Island (en) | |||

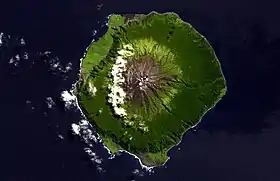

Image satellite de l'île Tristan da Cunha. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Archipel | Tristan da Cunha | ||

| Localisation | Océan Atlantique | ||

| Coordonnées | 37° 06′ 40″ S, 12° 17′ 15″ O | ||

| Superficie | 98 km2 | ||

| Point culminant | Queen Mary's Peak (2 062 m) | ||

| Géologie | Île volcanique | ||

| Administration | |||

| Territoire britannique d'outre-mer | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | ||

| Démographie | |||

| Population | 246 hab. (28 février 2023) | ||

| Densité | 2,51 hab./km2 | ||

| Gentilé | Tristanais | ||

| Plus grande ville | Édimbourg-des-Sept-Mers | ||

| Autres informations | |||

| Découverte | 1506 | ||

| Fuseau horaire | UTC+0 | ||

| Site officiel | http://www.tristandc.com | ||

| Géolocalisation sur la carte : océan Atlantique

Géolocalisation sur la carte : Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

| |||

| Île au Royaume-Uni | |||

En 1961-1962, l'éruption volcanique du Queen Mary's Peak provoque l'évacuation des habitants au Royaume-Uni. La majorité d'entre eux reviennent sur l'île après quelques années. Elle est considérée comme la terre la plus isolée au monde. Son accès est particulièrement difficile en raison des conditions climatiques, de son éloignement (au mieux sept jours de mer depuis l'Afrique du Sud) et de la rareté des bateaux.

Histoire

Les îles ont été signalées la première fois en 1506 par l'explorateur portugais Tristão da Cunha, l'agitation de la mer a empêché une visite à terre. Le navigateur donne son nom à l'île principale de l'archipel, Ilha de Tristão da Cunha, qui est anglicisé lors de la première mention sur les cartes de l'Amirauté britannique. En 1643, l'équipage du Heemstede accoste pour la première fois selon les annales marines internationales et la première prospection de l'archipel est menée par la frégate française L'Heure du Berger en 1767.

Découverte de l'île

En 1506, le roi de Portugal Manuel Ier charge les navigateurs Tristão da Cunha et Afonso de Albuquerque de s'emparer de l'archipel de Socotra, sous domination musulmane, afin de porter secours aux chrétiens y résidant[2]. L'escadre de Tristão da Cunha se compose de quatorze vaisseaux et 1 300 hommes et appareille de Lisbonne le pour suivre la traditionnelle route des Indes. Après avoir relâché au Cap-Vert et reconnu le cap Saint-Augustin, l'escadre fait route vers le sud portée par le courant du Brésil[3] mais la flotte s'enfonce trop loin dans les mers australes (des hommes d'équipage meurent de froid) et Tristão da Cunha découvre l'île qui porte désormais son nom alors que la flotte utilise les vents d'ouest afin de passer le cap de Bonne-Espérance et rejoindre l'océan Indien. Le navigateur se contente de noter la position sans y accoster et poursuit sa route.

L'île commence à apparaître sur les cartes à partir de 1509 et sert de point de repère sur la route des Indes[2] - [3]. Les tempêtes étant fréquentes, les navires évitent de trop s'en approcher[4]. La première exploration connue de Tristan da Cunha fut menée le par le vaisseau Heemstede de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, dirigé par le capitaine Claes Gerritszoon Bierenbroodspot[5]. Le navire se ravitaille en eau douce, poissons, phoques et manchots et laisse une plaque portant l'inscription : Aujourd'hui, , de la flûte hollandaise Heemstede, Gerrits en Bier, Brootsfot de Hoorn, et Jan Coertsen Van den Broec, ont débarqué ici[6]. La plaque est retrouvée le par le navire hollandais Nachtglas. L’île Inaccessible et l'île Nightingale, à seulement 35 km au sud-ouest de l’île principale, ne sont découvertes qu’en 1652 par un navigateur hollandais. L’île Gough, la plus éloignée de ce territoire, est aussi découverte en 1506 par un autre navigateur portugais, Gonçalo Álvares.

En 1670 Jean-Jacques de Melet, seigneur de Rochemon en Agenais, à bord de la Sultane, allant du Brésil au Cap de Bonne-Espérance vient y trouver les alizés par un détour qu'il estime de 400 lieues. (Relation de mon voyage aux Indes Orientales ... sous le commandement de M. de La Haye).

En 1767, l’archipel est arpenté pour la première fois par l’équipage de la frégate française L’Heure du Berger. Le travail comprenait plusieurs sondages, un aperçu approximatif des littoraux, l’emplacement des sources d’eau potable, y compris les chutes du Big Watron et le positionnement de trois petits étangs sur le haut des escarpements aujourd’hui nommés The Ponds up the East’ard. En 1781, un hydrographe de la Royal Navy publie ces résultats.

Mais cette escale demeure exceptionnelle en raison d'une mer houleuse et des conditions météorologiques qui peuvent s’avérer inhospitalières, du manque de ressources naturelles exploitables et de l'isolement de tous les grands centres de peuplement. Ainsi, les îles demeurent peu visitées à l’exception de quelques baleiniers, chasseurs de phoques ou bâtiments marchands de passage. Les escales sont habituellement de très courte durée et ayant pour but le réapprovisionnement en eau potable et en bois.

Refreshment Islands

En 1811, une première colonisation est tentée par deux natifs de Salem au Massachusetts. Le navigateur, Jonathan Lambert, est un homme excentrique qui prend possession des terres en son nom propre et les rebaptise « Refreshment Islands ». Il publie une déclaration officielle dans une gazette de la Nouvelle-Angleterre en 1811. Son gouvernement dure peu, il périt avec un de ses compatriotes dans un accident de chaloupe en 1812. Le titre de gouverneur est transféré à l’unique survivant, Thomaso Curri, rejoint par deux autres marins qui décident de s'y établir peu de temps après. Ils survivent en cultivant des pommes de terre, du blé et des légumes, et en élevant des porcs. Ils font commerce d’eau potable, de bois et des surplus de la récolte avec les navires de passage.

Jonathan Lambert en 1810

Jonathan Lambert en 1810 Drapeau des Refreshment Islands

Drapeau des Refreshment Islands Carte de Tristao d’Acunha in "L’Homme et la Terre" par Elisée Reclus

Carte de Tristao d’Acunha in "L’Homme et la Terre" par Elisée Reclus

Colonisation britannique

Le , la Grande-Bretagne s’empare des îles Refreshment en les annexant officiellement. L'armée britannique depuis le HMS Falmouth prend possession de l'île au nom du roi George III. Le nom de Tristan da Cunha est restauré et les îles placées sous le contrôle et l’administration du gouverneur de la colonie du Cap (Afrique du Sud). La Grande-Bretagne revendique cette possession pour prévenir toute tentative d’évasion de l’ex-empereur Napoléon Bonaparte détenu après la défaite de Waterloo sur l’île de Sainte-Hélène à 2 180 km au nord de l’archipel de Tristan da Cunha. Les Britanniques souhaitent également priver les vaisseaux de guerre américains d’un havre ; lors de la guerre de 1812-1814, ceux-ci concurrençaient les navires marchands britanniques en liaison avec les pays de l’Orient.

Les militaires britanniques installent une garnison à Fort Malcolm près de la baie de Falmouth, où Jonathan Lambert avait fondé sa colonie, à l’extrémité Nord-Est du plateau côtier principal, aujourd’hui The Plains. L’unité est composée d’environ une centaine de militaires et de leurs familles, surtout originaires du Cap. L'Amirauté britannique dénonce l'importance stratégique de Tristan, en particulier après le naufrage du HMS Julia en qui cause la perte de 55 hommes, et la garnison est réembarquée à bord du HMS Euridice en . William Glass, soldat de l’artillerie, demande la permission de demeurer sur l’île. Glass, son épouse et leurs deux enfants sont accompagnés de deux autres célibataires, les maçons Samuel Burnell et John Nankivel, et les deux compatriotes de Thomaso Curri, décédés à la suite d'une intoxication alcoolique. Les affaires de la petite colonie se portent bien si l'on excepte que la population est toujours composée d’une famille et de cinq célibataires. Une invitation à cinq femmes du territoire de Sainte-Hélène à rejoindre la colonie est effective en 1827.

En 1867, le prince Alfred, duc d’Édimbourg, deuxième fils de la reine Victoria, visite les îles. En son honneur, les habitants de la colonie renomment leur bourg Edinburgh-of-the-Seven-Seas (Édimbourg-des-sept-mers) mais préfèrent toujours l’appeler plus intimement The Settlement (la Colonie). En 1957, lors d’un voyage autour du monde à bord du yacht royal Britannia, le prince Philip, duc d’Édimbourg (le troisième prince à porter ce titre), époux de la reine Elizabeth II, visite l’archipel de Tristan da Cunha.

Le , par lettre patente, le territoire est initialement désigné sous le nom de Sainte-Hélène et dépendances (Saint Helena and Dependencies), la colonie est ainsi attachée à celle du territoire de Sainte-Hélène, très au nord, comme dépendance, et l'on peut imaginer que ce titre ne fut pas bien reçu des Tristanais. Tristan da Cunha était en effet le seul territoire d’outre-mer du Royaume-Uni à ne pas être subventionné. Il tirait sa prospérité de l'industrie lucrative de la pêche à la langouste. Tandis que le territoire de Sainte-Hélène recevait une grande partie de son budget sous forme de subventions de la métropole. La constitution du impose aux trois îles un statut égalitaire[7]. Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) est désormais territoire britannique d'outre-mer, composé de huit îles, dont la principale est Sainte-Hélène pour 410 km2 au total.

Périodes d'isolement

.jpg.webp)

Lorsque l’ère des voiliers se termine, remplacée par les grands bateaux à vapeur qui n’ont pas besoin de ravitaillement et le déclin de l’industrie de la chasse à la baleine, les visites à Tristan sont de plus en plus rares. L’ouverture du canal de Suez en Égypte en 1869 puis celle du canal de Panama en 1904, annoncent un réalignement des routes maritimes traditionnelles. Les transporteurs n’ont plus besoin de contourner le continent africain en passant par Tristan da Cunha. Le commerce des Tristanais est durement touché. Il s’agit alors d’une période d’isolement presque total et la population parvint à survivre par ses propres moyens. Cette autosuffisance, qui perdure actuellement, caractérise le peuple tristanais.

En 1873, après avoir tenté une colonisation de l’île Inaccessible qui a duré deux ans, les deux frères Stoltenhoff sont déposés au Cap, et n'ont plus donné de nouvelles depuis. En 1881, la communauté invite le révérend Edwin Dodgson (en) (frère cadet du célèbre auteur Lewis Carroll) à enseigner le catéchisme et les sciences. Il reste jusqu’en 1884, convaincu à son départ que la colonie doit être déplacée dans celle du Cap. Il persuade quelques habitants d’abandonner l'île, mais pour la plupart il n’en est pas question.

Entre 1908 et 1918, en raison de la Première Guerre mondiale, la Royal Navy se détourne des visites périodiques aux îles de Tristan da Cunha, initiant une seconde période d’isolement total. Les Tristanais n’auraient alors reçu ni courrier, ni nouvelles du monde pendant près de dix ans. Ce qui permet aux Tristanais d'échapper à la pandémie de la grippe espagnole qui ravage le monde entier après la Grande Guerre.

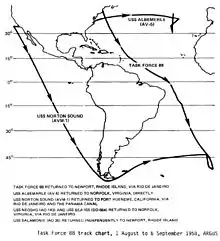

De la Seconde Guerre mondiale à l'opération Argus

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Navy établit une garnison de surveillance contre les opérations navales et marchandes des Allemands et de leurs alliés. Le campement, Atlantic Isle, comprend plusieurs bâtiments, services et équipements destinés au soutien du personnel militaire, mais la population locale en est aussi bénéficiaire. À cette période, les îliens sont initiés à la monnaie. Au départ des troupes en 1946, toutes les infrastructures demeurent en place et sont transférées à l'usage de la population civile. La population est alors appelée à accepter une certaine cogérance des affaires par la présence d’un administrateur, militaire pendant la période d’occupation, puis d’un agent civil nommé à ce poste.

En 1958, durant la guerre froide, la marine américaine fait l’essai d’une bombe atomique atmosphérique non loin de l’archipel. L’essai faisant partie d’une opération secrète, l'opération Argus, mais ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne ne voulurent reconnaître l'expérimentation. En , après des décennies de rumeurs, les autorités admettent la réalité de cet essai, mais les habitants attendent toujours de savoir s'ils bénéficieront d'examens médicaux approfondis déterminant s’ils ont été victimes des effets de la retombée des radiations.

Éruption du Queen Mary et évacuation temporaire de 1961 à 1963

En 1961, la soufrière s’éveilla pour la première fois depuis la colonisation du pays. Avant l’éruption, les habitants avaient fait état de séismes en essaim, qui avaient provoqué des éboulements de terrain tout au long des escarpements. Vers , l’évacuation des habitants est entreprise, dans un premier temps vers l’île de Nightingale puis comme réfugiés au Cap. Finalement, les Tristanais sont transportés en Grande-Bretagne, où ils sont abrités sur une ancienne base militaire, Pendell Army Camp, près de Mersham-Surrey en Angleterre. Ils sont ensuite regroupés à la base abandonnée de Calshot de la Royal Air Force, près de Southampton, dont ils retiendront le nom pour désigner leur nouveau port d'attache à leur retour chez eux. Pour la plupart, ils éliront domicile sur un chemin qui est toujours nommé Tristan Close.

En 1962, la Royal Society organise une expédition pour connaître l’ampleur des dégâts causés par l’éruption et étudier les conséquences sur la faune et la flore locales. Les chercheurs découvrent le bourg d’Édimbourg presque intact - l’éruption s’est arrêtée à seulement 300 mètres de la colonie. Mais les autorités, ne voulant pas rapatrier les insulaires, prétendent qu’ils sont mieux en Angleterre. Les Tristanais entreprennent d’organiser leur propre rapatriement. Les autorités font alors tout le nécessaire pour leur venir en aide. En 1963, menés par Willie Repetto (le chef de l'île) et Allan Crawford (un ancien agent de santé posté sur l’archipel), les Tristanais regagnent leur pays sauf cinq, et cinq autres décédés lors de leur séjour en Angleterre, mais la population s'était accrue de huit nouveau-nés entre-temps.

Hervé Bazin, dans Les Bienheureux de La Désolation (1970), fait un récit saisissant de cette évacuation, du malaise des insulaires face à la société de consommation anglaise, et de leur retour sur leur île[8].

Période contemporaine

Avant la fin des années 1960 et à la suite des destructions par le volcan, les Tristanais érigent une nouvelle conserverie de homards et construisent de nouvelles installations portuaires.

Depuis 2001, les insulaires ont une liaison Internet par satellite. Par le même biais, ils peuvent communiquer par téléphone et capter les signaux de télévision. Pour des raisons de logistique, un code postal est attribué aux Tristanais, TDCU 1ZZ, en 2005, pour les transactions sur Internet. Cette même année 2001, l’archipel est frappé par un ouragan qui provoque d’importants dégâts[9].

Une compagnie maritime remorque du Brésil vers Singapour une plate-forme pétrolière, The Turtle, dans l’océan austral. La superstructure de plus de 6 000 tonnes se détache du navire remorqueur et dérive pendant près de neuf mois. Elle s'échoue finalement sur un récif dans la baie de Tripot, dans le Sud de l’île de Tristan, en . Dans l'impossibilité de la déloger, en janvier-, la décision est prise de la saborder.

En , un virus responsable d'une épidémie d'asthme occasionne des malaises parmi plusieurs habitants. Le gouvernement britannique dépêche les médicaments nécessaires pour freiner la transmission du virus[10].

En , la conserverie de homards est la proie des flammes, tout est perdu. La conserverie reconstruite n'est pas opérationnelle avant 2009. En attendant, les Tristanais se contentent des revenus provenant de la vente des timbres-poste et des quelques touristes. En février, les ingénieurs de l’armée britannique commencent des travaux d’infrastructure de réhabilitation de l’ancien port.

La population actuelle de Tristan est de 245 personnes. La colonie moderne comprend l’hôtel du gouvernement (la Maison blanche), une église catholique (St. Joseph), une église anglicane (St. Mary), une école (St. Mary's school), un hôpital, un magasin général, un bureau de poste, une salle communautaire et un pub, un petit musée, une boutique artisanale, une piscine et un seul policier[11].

En , le gouvernement de l'archipel vote la loi de protection en aire marine protégée de la quasi-totalité des eaux territoriales tristanaises, soit 700 000 km2, en faisant à cette date la quatrième plus importante réserve marine au monde[12].

Une éclipse solaire totale sera visible sur l'île, le . Sur la ligne médiane, l'île sera dans l'obscurité pendant près de deux minutes et demie[13].

Géographie

.svg.png.webp)

L'archipel volcanique de Tristan da Cunha est constitué de Tristan, l'île principale et, d'un groupe d'îles et d'îlots :

- Tristan da Cunha, l'île principale (96 km2 pour 11,27 kilomètres du nord au sud), le volcan culmine à 2 060 m,

- l'île Inaccessible (14 km2), atteint 600 m d'altitude,

- l'île Nightingale (4 km2), atteint 400 m d'altitude, elle se situe à 30 km au sud de Tristan da Cunha,

- l'île Gough (prononcé « gôff »), au sud-sud-est (65 km2)40° 20′ S, 10° 00′ O à 423,5 km, 910 m.

La ville d'Édimbourg-des-sept-mers est établie sur une des parties planes au nord-ouest de l'île principale. Les autres îles du groupe sont inhabitées, à l'exception de la station météo de Gough, utilisée par l'Afrique du Sud depuis 1956.

Sans aéroport, les îles sont accessibles uniquement par mer. Les bateaux de pêche d'Afrique du Sud desservent les îles huit ou neuf fois par an. Le RMS Saint Helena n'assure la traversée qu'une fois en janvier pour relier l'île principale de Sainte-Hélène à l'Afrique du Sud (deux voyages en 2006 et 2011).

Géologie du volcan-bouclier

Le point culminant de l'archipel est le pic Queen Mary (Queen Mary's Peak, 2 062 m) ; il est couvert de neige en hiver. Ce stratovolcan circulaire est en fait haut de 5 800 m depuis le fond océanique. L’érosion marine et les précipitations abondantes ont sculpté les abruptes falaises de l’île. Les pentes qui mènent au pic Queen Mary sont dans l'ensemble moins raides mais les versants totalement ravinés ; le cratère principal est large de 300 mètres et contient un petit lac de cratère. Les éruptions proviennent de ce cratère et de nombreux évents de flanc comme de fissures radiales et circulaires qui ont livré une série de cônes stromboliens. Des dykes sont très nombreux.

Cette activité volcanique est due à un point chaud qui daterait de 120/130-138/140 millions d’années alors que l'Afrique et l'Amérique du Sud sont encore liés (supercontinent Gondwana)[14]. Le point chaud Tristan (Walvis hot spot) a formé l’archipel, la dorsale Walvis et la dorsale Rio Grande. Outre l'archipel, le point chaud a donné naissance aux provinces basaltiques (trapps) d'Edenteka (Sud-ouest de l'Angola - nord-ouest de la Namibie) et au Brésil, aux immenses trapps du Parana. Le plancher océanique est divisé par la dorsale médio-atlantique d'où monte le magma. Le volume original est estimé à plus de 2,3,106 km2, et actuel de plus d’un million de km², pour une épaisseur d’au moins 2 000 mètres. Ces énormes basaltiques sont associées au rifting du Gondwana et à l’ouverture de l’océan Altlantique Sud (Cf. tectonique des plaques). Tristan da Cunha n'est pas sur la dorsale médio-atlantique mais est sur le point chaud à quelque 400 km à l'est. Nightingale est l'île la plus ancienne du groupe avec 12 millions d'années. Inaccessible et Gough sont respectivement datées de 3 à 5 millions d'années.

L’unique éruption historique débute le , après un essaim sismique, accompagné de chutes de rochers depuis les falaises. La lave fait irruption près d'Édimbourg-des-sept-mers en un cône égueulé qui dirige les coulées vers la mer. L’éruption dure jusqu’en ; un dôme de lave commence à croître ensuite et scelle l’évent[15]. Tristan da Cunha est un volcan actif dont la connaissance est encore imparfaite. Même si le volcan est jeune (environ 100 000 ans), les éruptions ont été nombreuses ; les données sur les volumes, la composition, etc. sont insuffisamment étudiées. La dernière éruption en 1961-62 a suscité un traumatisme pour la population en raison de l'évacuation. Bien que la surveillance soit améliorée, les nombreuses contraintes financières et géographiques impliquent de trouver des stratégies efficaces de réduction des risques[16]. Des centres de composition distinctes ponctuent le grand édifice. La plus jeune coulée de lave est datée (datages Ar /Ar ) d'environ 3 000 ans. La plus ancienne date d'environ 118 000 ans. L'évent principal et les bouches secondaires sur les flancs du volcan ont eu des activités qui se chevauchent dans le temps. Une éruption sommitale est très différente en termes de danger avec des coulées de lave côtières localisées, dues en partie aux pentes raides (20-30 °) et aux ravins profondément incisés et capables de canaliser rapidement les produits de l'éruption. Bien que le flux magmatique doit être relativement faible, Tristan da Cunha est capable d'éruptions relativement fréquentes depuis une grande variété de lieux dans un large éventail de compositions. Il s'agit sans doute d'une alimentation par une série de petites poches de magma dont la source est profonde[17].

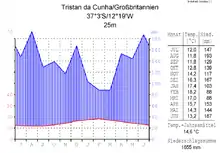

Un climat tempéré aux saisons peu marquées

Au cœur de l'Atlantique sud, avec une latitude de 37°2'S, l'archipel bénéficie d'un climat très océanique avec des températures douces (Cfb selon la classification de Köppen-Geiger). La moyenne annuelle est de 15,1 °C. Le gel est inconnu en dessous de 500 mètres et les températures estivales sont douces sans jamais dépasser 25 °C (maximum en février-mars avec 24,4 °C). Les minimales les plus fraîches ont été enregistrées en août-septembre avec 10 °C. L'amplitude des variations de températures saisonnières et quotidiennes est faible.

Les précipitations annuelles sont de 1 681 mm (l'île de Gough enregistre 2 662 mm). Le nombre de jours de pluie par an - 251- est comparable à celui des îles Aléoutiennes dans le Pacifique, à une latitude beaucoup plus élevée dans l'hémisphère nord. Il n'y a pas de saison sèche (minimale en janvier avec 93 mm en moyenne). Le régime des précipitations est réglé par les vents d'ouest persistants. La vitesse moyenne du vent est de 40 km/h et les vents sont fréquemment forts (proximité des Quarantièmes rugissants). La vitesse du vent augmente fortement avec l'altitude, la température diminuant. Ainsi, lorsque les basses terres bénéficient d'un temps clément, les plateaux peuvent être couverts de neige ou battus par de forts coups de vent.

L'ensoleillement est de 1 498 heures par an. Le nombre d'heures d'ensoleillement est comparable à celui de Juneau (Alaska), d'une latitude plus élevée de 20°[18].

Population

Les petites populations sont en général un sujet d'étude privilégié des généticiens, économistes et sociologues. L'isolement de Tristan, sans être absolu, attire leur intérêt[19] - [20]. Au XVIIIe siècle, hormis l'île principale, Tristan da Cunha, qui est utilisée comme une base pour la chasse à la baleine et le ravitaillement des navires, et une station météorologique appartenant à l'Afrique du Sud installée sur l'île de Gough, l'archipel est inhabité.

L'archipel a été exploré par les Anglais, les Français et les Autrichiens au XVIIIe siècle et peuplé à partir de 1817. La population de l'île est issue de paysans anglais, de marins étrangers et de métis d'Afrique du Sud, restés à l'écart du reste du monde pendant un siècle et demi.

La population de 27 habitants en 1827 passe à 100 en 1853 (année de la mort du fondateur de la colonie, William Glass). Une partie émigrant aux États-Unis, la population n'est plus que de 40 en 1860. De nouveau 100 en 1880, la perte de 15 jeunes adultes lors d'un naufrage voit l'émigration des veuves vers l'Afrique du Sud. À partir de 1862, la population augmente pour atteindre 261 membres en 1961, tous issus de 19 ancêtres. Au total 570 personnes vécurent sur l'île entre 1817 et 1961 (date de l'éruption). Les habitants de Tristan forment donc une communauté actuelle d'à peine quelques centaines de personnes et elle est considérée comme la plus isolée du monde avec 245 habitants en 2020[21] portant tous un des huit patronymes locaux : Glass, Swain et Squibb d'origine britannique, Green d'origine néerlandaise, Hagan et Rogers d'origine américaine et Lavarello et Repetto d'origine italienne[22].

En raison du grand isolement, la consanguinité a été proposée comme explication d'une baisse de la fécondité progressive mais en fait, le passage des navires baleiniers jusqu'en 1855 a pu être à l'origine d'un renouvellement génétique comme le séjour en Angleterre ou encore, les naufrages qui ont apporté leur contingent de nouveaux habitants. L'endogamie reste proposée comme explication de la fréquence de l'asthme et du glaucome qui seraient favorisés par une faible diversité génétique[23] - [24].

Administration et politique

L'île est dotée d'un administrateur nommé par le Gouvernement du Royaume-Uni ainsi que d'une assemblée, appelée Conseil de l'île, composée de douze membres dont huit élus pour trois ans au scrutin direct et trois nommés par l’administrateur. Ce dernier préside le conseil. Au moins un membre doit être une femme, un nouveau tour de scrutin pour un siège ayant lieu si aucune n'est élue. Sur le mandat 2016-2019, quatre des douze membres sont ainsi des femmes, dont trois élues. Le membre élu recevant le plus de voix sur un bulletin à part devient le « Chef des insulaires » (Chief Islander), représentant de la communauté qui partage les taches exécutives avec l'administrateur, qu'il remplace en cas d'absence[25] - [26]. Depuis 2019 le Chef des insulaires est James Glass, en remplacement de Ian Lavarello[27].

Tristan da Cunha est indirectement membre du Commonwealth via son statut de territoire d'outre-mer britannique[28]. Les insulaires parlent anglais et se partagent entre les confessions anglicane et catholique (il y a deux églises).

Afin de préserver leur mode de vie, les habitants limitent les débarquements sur l'île et n'accordent quasiment pas d'autorisation d'implantation pour des étrangers hormis ceux qui épousent un habitant. L'île demeure cependant toujours ouverte à un tristanais parti à l'étranger pour quelques années pour raison professionnelles ou pour ses études; principalement au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud.

La visite de Tristan est par ailleurs difficile car les bateaux comptent peu de places et les insulaires sont prioritaires, l'autorisation du conseil de l’île étant également obligatoire pour organiser un voyage à Tristan.

Les habitants sont organisés en communauté où chacun réalise plusieurs tâches (comme électricien, comptable, magasinier, mécanicien, etc.) pour la communauté et touche en échange un salaire versé par le gouvernement de l'île.

Économie

La principale source de revenus de Tristan est la pêche de langoustes et homards, la vente de timbres et de pièces de monnaie.

L'éruption de 1961 a détruit la conserverie qui a été reconstruite peu de temps après. Les habitants travaillent principalement pour une pêcherie de langouste de capitaux australiens et pour le gouvernement local. La société sud-africaine Ovenstone possède une licence exclusive de pêche de la langouste à Tristan da Cunha et exporte exclusivement au Japon et aux États-Unis.

L'île est en grande partie autosuffisante. Un bateau arrive tous les mois et demi avec des vivres et du matériel. Il n'y a pas d'aéroport et seulement un petit port de pêche qui ne permet pas aux cargos d'accoster. La plupart des habitants ont plusieurs emplois/occupations, travaillant presque tous pour le gouvernement de Tristan da Cunha. Ils ont tous des lots de terres où ils cultivent principalement de la pomme de terre.

Depuis quelques années, l'île capte les deux chaines de télévision British Forces Broadcasting Service (BFBS).

Il y a un bâtiment administratif, un café Internet, une école, un hôpital, un bureau de poste, un musée, un pub et une piscine. Il y a aussi quelques maisons d'hôtes (guest houses). L'Afrique du Sud maintient une station météo à l'île Gough.

Flore et faune

.jpg.webp)

Tristan da Cunha est un site important pour la conservation de la biodiversité avec un grand nombre d'espèces endémiques et menacées. Cependant, les rongeurs introduits sur les deux plus grandes îles de l'archipel ont un impact dévastateur. Un projet est lancé pour évaluer les options de gestion et de conservation potentiels et réduire ou éliminer les rongeurs.

Flore

La flore vasculaire des îles de Tristan da Cunha est assez bien connue mais les informations sur la répartition et l'abondance de la plupart des espèces indigènes sont très incomplètes. Quelque 53 espèces de plantes à fleurs sont originaires de ces îles et 38 espèces de fougères et mousses. Plus de la moitié de la flore vasculaire indigène est endémique : 28 espèces et quatre variétés ou sous-espèces. Il y a également quinze fougères et mousses endémiques plus deux variétés. Sept de ces espèces endémiques ne sont connues que sur une seule île du groupe et la plupart sur l'île de Gough.

Un grand nombre d'autres plantes ont été introduites accidentellement ou intentionnellement. 150 espèces introduites transforment complètement la végétation dans une bonne part de l'île principale de Tristan da Cunha. Les communautés végétales sont désormais dominées par des espèces exotiques. Ce processus est grandement amélioré par les herbivores introduits (bovins et ovins). Sur les petites îles, le nombre d'espèces introduites est moindre que sur l'île principale mais leur impact est dévastateur. Sur Gough, seulement 18 espèces de plantes exotiques sont présents mais deux (Holcus lanatus et Agrostis stolonifera) ont complètement transformé la végétation le long des cours d'eau et des étangs et les espèces indigènes deviennent rares dans ces habitats. L'ensemble des taxons exotiques représente une menace pour la flore de l'île avec le risque de l'extinction des espèces endémiques indigènes. Les plantes envahissantes affectent également les populations d'invertébrés et d'oiseaux. Le rythme d'introduction d'une espèce nouvellement introduite est de tous les 8 mois. Les efforts de conservation sont sérieux. Gough et Inaccessible ont été classées au Patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Des mesures de conservation comme les restrictions à la récolte de la faune indigène sont en place ailleurs. Sur Tristan da Cunha vient d'être mis en place un Département de la conservation. Cependant, aucune mesure de quarantaine stricte n'est en place pour limiter les nouvelles invasions biologiques et il n'y a pas de surveillance des plantes exotiques. Un plan de gestion des espèces envahissantes est en cours d'élaboration. L'importance et la richesse de la flore endémique et des communautés uniques nécessiteraient une prise de mesure énergique[30].

Les franges côtières des îles sont couverts par une formation de grandes herbes en touffes (tussocks ou tussockgrasses) avec une spartine (Spartina arundinacea), et sur Gough avec Poa flabellata. Ces communautés de tussacks atteignent 300 m d'altitude et sont typiques de milieux soumis à l'influence des vents et des embruns, et de l'apport de nutriments par les oiseaux marins[30].

Sur Tristan da Cunha, cette végétation à tussacks couvrait les basses terres avant l'établissement humain. Elle a disparu en raison du pâturage. Elle peut aussi avoir été affectée par la réduction de l'apport de nutriments à la suite de la forte diminution des oiseaux de mer à cause de la prédation par les rats et, dans le passé les chats, les porcs et d'autres mammifères introduits.

Au-dessus des formations à tussacks, se trouve une zone où l'influence des embruns et l'apport de nutriments fournis par les oiseaux sont relativement faibles, une mosaïque de bois à Phylica arborea et des communautés de fougères s'installe.

Les zones humides de Gough et Inaccessible classées au type de la convention Ramsar sont importantes, il s'agit de tourbières non boisées, de piscines d'eau douce permanentes, de cours d'eau permanents, de rivages subtidaux marins et rocheux. Ils hébergent l'Albatros de Tristan (Diomedea dabbenena) menacé d'extinction[31].

Avifaune

L'archipel héberge cinq espèces marines menacées parmi lesquelles :

- le Pétrel à lunettes (Procellaria conspicillata) endémique de l'île Inaccessible ;

- l'Albatros à nez jaune (Thalassarche chlororhynchus ou Molly), en danger ;

- l'Albatros de Tristan (Diomedea dabbenena ou Gony), Tristan da Cunha est l'unique lieu de nidification de cet endémique de l'archipel ;

- l'Albatros brun (Phoebetria fusca) ;

- le Gorfou sauteur du Nord (Eudyptes crestatus moseleyi ou Pinnamin pour les insulaires) - La rookerie de Jew's Point a été le premier site de reproduction reconnu comme réserve naturelle dans les années 1980. Les pinnamins viennent à terre pour se reproduire en août et déposent deux ou trois œufs en septembre. La récolte des œufs est réglementée. Les pinnamins préfèrent l'abri et la protection des touffes de spartine. Sur Tristan, les colonies s'établissent dans les ravins ou sur les falaises en dépit de l'exposition aux éléments et aux inondations. Ces oiseaux se nourrissent de krill, de petits poissons et de calmars, et font partie du régime alimentaire des otaries à fourrure de l'Antarctique. Le guano des oiseaux est récolté par les Tristanais lors de voyages annuels par chaloupe sur les autres îles à la fin de l'été pour fournir des engrais à leurs parcelles de pommes de terre[32].

Trois espèces endémiques terrestres :

- la Grive de Tristan da Cunha (Turdus eremita),

- le Râle atlantis (Atlantisia rogersi), le plus petit oiseau aptère du monde[33],

- la Gallinule de Gough (Gallinula comeri)

Faune marine

Les écosystèmes marins profonds de Gough et Inaccessible sont mal connus. Jusqu'à une profondeur de - 40 m, une grande variété d'habitats est dominée par les algues comme le varech abritant toute une gamme d'invertébrés en particulier une population de langoustes de Tristan (Jasus tristani) exploitées commercialement, de poissons démersaux et pélagiques et, de cétacés. Les espèces de cétacés autour de l'archipel sont assez nombreuses. Le groupe est emblématique. L'étude des cétacés augmente avec la popularité des croisières d'observation pour le grand public et la présence d'experts de la conservation travaillant dans l'archipel ; les observations s'enrichissent :

- la Baleine franche australe, Eubalaena australis, est communément vue autour des îles de Tristan da Cunha mais le nombre d'individus a été fortement réduit par les flottes de baleiniers américains du XIXe siècle. Le troc avec les baleiniers a prospéré à Tristan jusqu'aux années 1860. Protégée depuis 1937, la population a cependant continué de se réduire en raison de la chasse illégale perpétrée par la flotte baleinière russe notamment pendant le séjour extérieur des îliens après l'éruption volcanique de 1961-62 ; l'espèce est maintenant rare et visible seulement pendant les mois d'hiver (mai à octobre) ;

- la Baleine à bosse, Megaptera novaeangliae, est aperçue occasionnellement dans les eaux de Tristan lors de la migration entre la saison de reproduction (mai - août ) des eaux tropicales vers les eaux riches au large de la banquise antarctique ;

- le Grand cachalot, Physeter macrocephalus, est réputé commun dans les eaux de Tristan mais sans récentes observations. La plupart des baleines échouées sur Tristan appartiennent à cette espèce ;

- le Cachalot pygmée, Kogia breviceps ;

- aucune observation de Rorqual commun, Balaenoptera physalus, n'est confirmée près des îles ;

- des bancs de globicéphales noirs, Globicephala melas, de 10-100 animaux sont communs dans les eaux de Tristan ;

- des bancs de 2-20 dauphins obscurs, Lagenorhynchus obscurus, transitent mais l'espèce est rare à Tristan, cependant il existe une population résidente de quelque 300 individus à l'île de Gough ;

- les cétacés dont l'observation est à confirmer aux abords de Tristan da Cunha : Caperea marginata, Balaenoptera musculus, B. borealis, B. bonaerensis, B. acutorostrata, Lissodelphis peronii, Lagenorhynchus cruciger, Hyperodon planifrons, Berardius arnuxii, Mesoplodon grayi, M. mirus, M. bowdoini, M. layardii et Ziphius cavirostris.

L'île dans les arts et la culture

Littérature

Comme il existe peu d'îles dans l'Atlantique sud au-delà du tropique du Capricorne, certains commentateurs[34] voient dans le peuplement de Tristan da Cunha la concrétisation de l'utopie[35] de J.G. Schnabel (alias Gisander) parue entre 1731 et 1744 sous le titre Insel Felsenburg (L'Île de Felsenbourg)[36] avec un vaste succès en Allemagne et de multiples rééditions. La communauté vit sur l'île de Felsenbourg, selon des principes d'inspiration chrétienne et communautaire. Les familles de naufragés y prospèrent, combinent des mariages arrangés, sous l'autorité du patriarche. Par ailleurs, dans l’Atlas des îles abandonnées de Judith Schalansky (2010), l'île de Tristan da Cunha (p. 50) est assimilée à celle de Felsenbourg[37].

Edgar Poe mentionne l'île dans les Aventures d'Arthur Gordon Pym (1838) et donne un aperçu historique de l'occupation de l'île aux XVIIIe et XIXe siècles. L'île est également citée dans deux romans de Jules Verne, Les Enfants du capitaine Grant (1868) et Le Sphinx des glaces (1897).

K. M. Barrow était l'épouse du révérend missionnaire John Graham Barrow, dont la mère, alors enfant, avait survécu au naufrage du "Blenden Hall" sur l'île Inaccessible en 1821. Entre et , les Barrows ont vécu à Tristan da Cunha où le révérend Barrow était pasteur et maître d'école sous les auspices de la "Society for the Propagation of the Gospel". Three years in Tristan da Cunha, (1910), par K. M. Barrow, est une chronique de leur vie sur l'île.

Raymond Rallier du Baty dans Aventures aux Kerguelen (1910), décrit dans le troisième chapitre, la vie des habitants de Tristan da Cunha en 1908, lors de la seconde période d'isolation totale[38]. Jean Giono, dans Fragments de paradis, évoque l'île et ses environs.

Étienne Gril, dans Le Repaire du Graf Spee (1945; reprise dans la collection "Marabout junior" n° 115, 1958), imagine que, peu avant la seconde guerre mondiale, la Kriegsmarine avait installé sur l'île Inaccessible inhabitée , à l'insu des habitants de Tristan, un stockage de carburant pour ravitailler le "Cuirassé de poche" (croiseur lourd), Graf Spee. Le Graf Spee se sabordera le dans l'estuaire du Rio de la Plata. Le substrat de réalité de cette fiction réside dans le fait que des rencontres entre le Graf Spee et son navire ravitailleur, l'Altmark, ont eu lieu dans les parages de Tristan da Cunha.

Une partie de l'action du roman d'aventure L'Île de la fin du monde (1965) de Geoffrey Jenkins se déroule sur l'île où « dans l'Atlantique sud balayé par l'éternelle tempête australe, une lutte sans merci s'engage pour un îlot perdu[39]... »

Dans le récit Les Bienheureux de La Désolation (1970) Hervé Bazin raconte l'évacuation des habitants de l'île de Tristan da Cunha à la suite de l'éruption volcanique de 1961, leur malaise au sein de la société de consommation britannique où l'on tentait de les intégrer, puis leur volonté inébranlable de retourner vivre sur leur île, l'un des lieux les plus difficiles de la planète.

En 2018 paraît Tristan de Clarence Boulay. « C’est une musique d’embruns et de nuages glissant au loin que l’on découvre avec le roman de Clarence Boulay. D’isolement aussi, d’une solitude partagée, dans une île du fin fond du monde. Entre l’Amérique du Sud et la pointe de l’Afrique du Sud, l’île Tristan est un désert, à peine peuplé de familles. Un huis clos naturel, où se sont réfugiés femmes et hommes. Qu’est-ce qui pousse des humains à s’exiler si loin ? Rien : on ne peut vivre sur cette île qu’à condition de s’y marier, et donc de trouver un ou une célibataire. Ida, elle, a choisi d’affronter cette traversée de sept jours sur la langoustière, pour gagner l’île. Sans Léon, qui n’a pas pu trouver de place sur le navire : elle part, seule, vers une aventure dont elle n’imagine rien. Impossible de mesurer ce qui attend le voyageur, sur un tel morceau de terre. »[40] - [41]

Cinéma

En 2010, le film d'animation de Ben Stassen, racontant l'histoire d'une petite tortue californienne, Le Voyage extraordinaire de Samy, fait référence à l'île.

Dans le film En Solitaire de Christophe Offenstein, le skipper Yann Kermadec, interprété par François Cluzet, navigue au large de l'île et s'apprête à y débarquer un étranger monté à bord durant la course du Vendée globe.

En 2012, Adriano Valerio, réalisateur italien qui vit et travaille à Paris, tourne sur l'île 37°4 S, un film de douze minutes qui relate la séparation de deux adolescents vivant sur l'île, l'un partant rejoindre l'Angleterre. Il a été en sélection officielle du Festival de Cannes 2013 et a obtenu le Prix du jury du court métrage .

Théâtre

La pièce Further than the Furthest Thing de Zinnie Harris (traduite en français par Dominique Hollier et Blandine Pélissier sous le titre Plus loin que loin) s'inspire des événements qui ont secoué l'île : l'isolement et la famine du début du XXe siècle, l'éruption volcanique, l'évacuation des habitants, leur inadaptation à l'Angleterre et enfin leur retour sur l'île.

Notes et références

- (fr) Commission nationale de toponymie, conseil national de l'information géographique, Pays, territoires et villes du monde juillet 2021, , 34 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 28

- M. d'Avezac, L’Univers: histoire et description de tous les peuples, éd. Firmin Didot frères, 1848, p. 286-290

- Tristan da Cunha Government and the Tristan da Cunha Association, History : Discovery & Early History 1506 - 1817, Tristan da Cunha Website, 2006, (page consultée le 17 août 2010)

- Arnaldo Faustini, The Annals of Tristan da Cunha [lire en ligne], 67 p.

- Robert Headland, Chronological list of Antarctic expeditions and related historical events, Cambridge University Press, 1989, p. 63 (ISBN 0521309034)

- "Today, February 17, 1643, from the Dutch Flute Heemstede Clases Gerrits en Bier, Brootsfot de Hoorn, and Jan Coertsen Van den Broec, landed here."

- (en) The St Helena, Ascension and Tristan da Cunha Constitution Order 2009

- Les Bienheureux de la Désolation

- By Sandra Barwick, « 120 mph storm devastates Tristan da Cunha », sur Telegraph.co.uk (consulté le )

- BBC News, 2007 - Remote virus-hit island seeks aid

- voir BBC News, John Tonks, 2014 - The far-flung British islands of the South Atlantic :

- Karen McVeigh, (en) « Tiny Atlantic island takes giant leap towards protecting world's oceans », The Guardian, 13 novembre 2020.

- NASA, Eclipse.gsfc.nasa.gov, Total Solar Eclipse of 2048 December 05

- Charles Pomerol, Yves Lagabrielle, Maurice Renard, Stéphane Guillot, 2011 - Éléments de géologie - 14e édition, Ed. Dunod, 944 p.

- National Geographic, 1962 - "Death of an island", article qui relate l'éruption historique de Tristan da Cunha.

- A. Hicks, J. Barclay, P. Simmons, S. Loughlin, D. Mark & W. Aspinall, 2012 - An interdisciplinary approach to volcanic risk reduction: a case study of Tristan da Cunha. VMSG 2012 Annual Meeting Department of Earth Sciences Durham University

- A. Hicks, J. Barclay, D. Mark, S. Loughlin, 2012 - Tristan da Cunha: informing future eruption scenarios using highprecision Ar/Ar dating. VMSG 2012 Annual Meeting Department of Earth Sciences Durham University

- climatemps.com, Climate of Tristan Da Cunha, Tristan Da Cunha Average Weather :

- H.J., 1972 - La population de Tristan da Cunha. Population, 27, 4-5 : 899-901

- Genealogy and genes: tracing the founding fathers of Tristan da Cunha. European Journal of Human Genetics

- (en) « Tristan Da Cunha Families »

- (en) « Tristan Da Cunha history »

- Asthma amongst Tristan da Cunha islanders. Clinical & Experimental Allergy

- Thèse sur l'insularité de Clarence Boulay : Des fondements imaginaires aux réalités culturelles : étude des potentialités permissives de territoires insulaires

- Island Council 2016-2019

- (en) « Tristan Da Cunha Chief Islander »

- Le Commonwealth est composé d'États indépendants, et c'est donc le Royaume-Uni qui y représente ce territoire.

- (en) UICN, « Thalassarche chlororhynchos », sur http://www.iucnredlist.org, (consulté le )

- OTEP, Kews Royal botanic gardens, Tristan da Cunha.

- Tristan Times, 2009, “Designation of Tristan da Cunha’s first two Ramsar Wetlands of International Importance” :

- The Tristan da Cunha Website, penguins

- Jérôme Petit, Guillaume Prudent - Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen, UICN et ONERC, 2008

- Arno Schmidt : Herrn Schnabels Spur. Vom Gesetz der Tristaniten, in Nachrichten von Büchern und Menschen, 1958

- voir Utopia de Thomas More, 1516

- L'Île de Felsenbourg, Johann Gottfried Schnabel ; trad. de l'allemand par M. Trémousa. Paris, éd. Fayard, 1997, 328 p. (ISBN 2-213-59918-1)

- Diacritiques, Tristan da Cunha, de Felsenbourg à la Désolation

- Raymond Rallier du Baty (1910) Aventures aux Kerguelen, en anglais et éd. française en 2000 ; Ouest-France, Poche, 250 p.

- Geoffrey Jenkins, (1965) L'Île de la fin du monde. éd. Robert, 272 p.

- « Tristan, de Clarence Boulay : rêver, pleurer, s'évader », sur actualitte.com

- « Premier roman. Les jeunes gens et la mer », sur lemonde.fr

- Tristan da Cunha, Daria, Red Red, éd. Yotanka, le 2 avril 2012

Annexes

Bibliographie

- K. M. Barrow, Three Years in Tristan da Cunha, Skeffington & Son, London 1910, 280 p.

- Hervé Bazin, Les Bienheureux de La Désolation, récit-enquête, 1970, 242 p.

- D. M. Booy, Rock of Exile - A narrative of Tristan da Cunha, Londres, 1957, 196 p.

- Capt. D. Carmichael, Description of the Island Tristan da Cunha, 1817.

- Allan Crawford, Penguins, Potatoes and Postage Stamps, éd. Nelson, 2000

- Allan Crawford, Tristan da Cunha - Wartime Invasion, George Mann, 2004, 160 p.

- Bernard Duyck, 2011 - L'archipel Tristan da Cunha - L'île Tristan. Excursions et voyages, Earth of Fire

- James Glass, Anne Green, Tristan chief islanders, 2005 - A Short Guide to Tristan da Cunha. Whitby Press, 12 p.

- Étienne Gril, Le Repaire du Graf Spee. Editions Romans et Nouvelles, Aurillac, 1945, 206 p. et Marabout junior 1958.

- Christine Hanel, Steven Chown, Kevin Gaston, 2005 - Gough Island: A Natural History. Sun Press, 169 p.

- Margaret Mackay, Angry Island: The Story of Tristan da Cunha (1506-1963), Barker, 1963, 288 p.

- Ivo Bruno Machado Pessanha, 2011 - Évolution temporelle et spatiale du système d'interaction entre le point chaud de Tristan de Cunha et la Dorsale de l'Atlantique Sud. 262 p.

- Raymond Rallier du Baty, Aventures aux Kerguelen, traduit de l'anglais 15 000 miles in a ketch.

- Peter Ryan, 2007 - Field Guides to the Animals and Plants of Tristan da Cunha and Gough Island. RSPB Publication, 168 p.

- Daniel Schreier, Karen Lavarello-Schreier, 2003 - Tristan da Cunha: History, People, Language. Battlebridge, 88 p.

- Tristan Association, Tristan da Cunha Newsletter, semi-annuel, 16 p.

- Clarence Boulay, "Tristan", Sabine Wespieser éditeur, 2018