Épire romaine et byzantine

L'Épire romaine et byzantine fut d'abord une province de l’Empire romain (en latin : Provincia Epiri; en grec ancien : Ἐπαρχία Ἠπείρου) couvrant à l’origine la région de l’Ancienne Épire. Annexée par Rome en 167 av. J.-C. à la suite de la troisième guerre macédonienne, elle fut d’abord intégrée dans la province de Macédoine qui regroupait l’ensemble du monde hellénique sur le continent. Son port de Bouthroton servit de base navale à César qui projetait d’y établir une partie de ses vétérans après la guerre civile. Ce fut toutefois Auguste qui réalisa ce vœu après la victoire d’Actium. À la suite de la division de la province de Macédoine en 27 av. J.-C., elle fit partie de la province d’Achaïe jusqu’à ce que Trajan en fasse une province à part entière entre 103 et 114 ap. J.-C., laquelle fut divisée en deux (l’Ancienne et la Nouvelle Épire) lors de la réforme administrative de Dioclétien.

À la suite de la division de l’Empire romain entre une partie occidentale et une partie orientale, l’Épire se retrouva dans cette partie qui devait devenir l’Empire byzantin. À partir de cette époque, elle fut l’objet d’invasions répétées de la part de tribus barbares : Wisigoths, Vandales et Antes se succéderont, si bien que vers la fin du VIe siècle, la majeure partie de la Grèce, y compris l’Épire, était tombée aux mains des Avars et de leurs alliés slaves, obligeant une bonne partie de la population à quitter la région.

Ce n’est que vers la fin du VIIe siècle que Constantinople put reprendre progressivement le contrôle de la région en commençant par les iles Ioniennes. Le retour des anciens occupants et l’établissement de nouveaux colons grâce au développement de l’agriculture et de l’élevage au siècle suivant permirent de retrouver le cours de la vie traditionnelle. Un siècle plus tard, au moins cinq évêchés avaient été rétablis alors qu’à la fin du VIIIe siècle et au IXe siècle, trois thèmes y étaient créés : Dyrrachium, Nikopolis et Céphalonie.

Histoire

Conquête de l’Épire par Rome

Située dans le nord-ouest de la Grèce, l’Épire était une région montagneuse s’étendant du Pinde à la mer Ionienne. Son importance venait de sa riche région côtière, voie de communication essentielle entre Rome et le reste de la Grèce[1].

Consciente de cette importance, Rome avait maintenu une présence militaire en Épire depuis la Première guerre macédonienne (214 à 205 av. J.-C.) qui l’avait opposée au royaume de Macédoine sous le règne de Philippe V (r. 221 – 179 av. J.-C.). Depuis ce temps et pendant les Deuxième (200-197 av. J.-C.) et Troisième (172 – 168 av. J.-C.) guerres macédoniennes, l’Épire avait servi de porte d’entrée des troupes romaines en Grèce. Au cours de cette dernière guerre, la Ligue épirote jusque-là neutre, se divisa, les Molosses se rangeant du côté des Macédoniens, les Thesprotes et les Chaoniens appuyant les Romains[2]. Les conséquences de cette guerre furent désastreuses pour l’Épire : quelque 150 000 Molosses furent réduits en esclavage et la région tomba sous la domination de Rome.

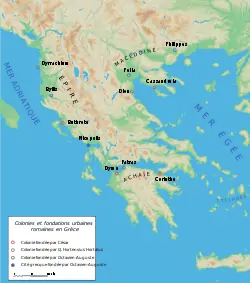

Le centre de l’Épire ne devait pas se relever avant la période byzantine, mais la région côtière continua à prospérer. Le statut exact de l’Épire entre 167 et 146 av. J.-C. demeure incertain, mais en 146 av. J.-C., elle fut incorporée dans la province romaine de Macédoine regroupant outre l’Épire, la Thessalie, une partie de l’Illyrie, la Péonie et la Thrace (l’ensemble du monde hellénique continental). Au cours de la guerre civile de César, ce dernier utilisa Bouthroton (aujourd’hui Butrint en Albanie) comme base navale et fit par la suite des plans pour y établir une colonie destinée à ses vétérans. Ces plans devaient être repris par Auguste qui y créa effectivement une colonie pour ses propres vétérans après sa victoire sur Marc Antoine à la bataille d’Actium[3]. De nouveaux résidents s’y fixèrent si bien que la ville se développa et put se doter d’un aqueduc, de bains romains, d’un forum et d’un nymphée[N 1]. Durant cette période, la population de la ville doubla[4] et de nouvelles structures furent érigées près de celles qui existaient déjà notamment près de l’amphithéâtre et du temple d’Asclépios[5]. Auguste devait séparer l’Épire et l’Achaïe de la Macédoine en 27 av. J.-C., l’Épire faisant partie de la province d’Achaïe jusqu’entre 104 et 117 ap. J.-C. lorsque Trajan en fit une province sénatoriale à part entière et la mit sous l’autorité d’un procurator Augusti[6]. La nouvelle province s’étendait alors du golfe d’Aulon (aujourd’hui Vlorë en Albanie) et des monts Cérauniens au nord jusqu’au fleuve Achéloos au sud; elle comprenait également les îles Ioniennes de Corfou, Leucade, Ithaque, Céphalonie et Zante[6].

Ancienne et Nouvelle Épire

.svg.png.webp)

Dioclétien (r. 284 – 305) devait procéder à une refonte en profondeur de l’administration territoriale de l’empire : les provinces furent morcelées en entités plus petites et regroupées en douze diocèses gérés par des vicaires. Dans ce processus, l’Épire fut divisée en deux, toutes deux faisant partie du diocèse de Mésie. L’Épire traditionnelle dans le sud porta le nom d’Ancienne Épire (en grec ancien : Παλαιὰ Ἤπειρος; en latin : Epirus Vetus) avec comme capitale Nikopolis et la Nouvelle Épire (Epirus Nova) eut comme capitale Dyrrachium. Bien que le territoire de la Nouvelle Épire ne correspondît pas à l’Épire traditionnelle telle que décrite par les anciens géographes et habitée principalement par des populations illyriennes, le nom reflète le fait que, sous la domination romaine, un phénomène d’hellénisation était en cours, des tribus épirotes quittant le sud pour s’installer au nord[6].

Les deux provinces épirotes demeurèrent partie du diocèse de Mésie jusqu’à ce que celui-ci soit divisé vers 369 en diocèses de Macédoine et de Dacie; les deux provinces furent alors incorporées dans le diocèse de Macédoine[7]. Au IVe siècle l’Épire était encore profondément païenne. L’empereur Julien (r. 361-363) qui avait rejeté le christianisme et le préfet du prétoire, Claudius Mamerinus lui accordèrent leur protection en réduisant les taxes et en reconstruisant sa capitale, Nikopolis [8].

Période byzantine

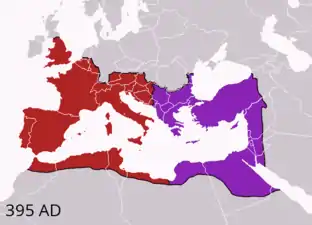

À la mort de l’empereur Théodose Ier en 395 et la séparation de l’empire, l’Épire devint partie de l’Empire romain d’Orient[8]. À partir de ce moment, elle devint le théâtre d’invasions par nombre de tribus barbares successives. L’année même de la mort de Théodose, Alaric devenu roi des Wisigoths envahit et pilla la Thrace, la Macédoine et le Péloponnèse, mettant à sac les prestigieuses cités grecques et vendant leurs habitants comme esclaves. Les Wisigoths devaient demeurer en Épire jusqu’en 401; ils y reviendront de 406 à 440 alors que les deux frères Honorius (r. 384-423, empereur romain d'Occident) et Arcadius (r. 395 – 408, empereur romain d'Orient) se disputaient le contrôle de certains territoires à la limite des Empires d'Occident et d'Orient, notamment la préfecture d'Illyrie[9]. L’Épire devient alors partie de cet enjeu et en 407, à la suite de la fermeture des ports d'Italie aux navires venant d'Orient, le chef Alaric prit possession de la province au nom d'Honorius[8]. Mais les ambitions d’Alaric allaient bien au-delà de la province et, en 409, Alaric mit de nouveau le siège devant la « Ville éternelle ».

L’Épire demeura toutefois, en théorie du moins, partie de l’Empire romain d’Orient. À partir de 467, les iles ioniennes et les côtes de l’Épire furent le théâtre d’incursions de la part des Vandales qui avaient conquis les provinces d’Afrique du Nord et y avaient établi leur propre royaume dont la capitale était Carthage. Ils s’emparèrent de Nikopolis en 474 pour faire pression sur l’empereur Zénon (r. février 474 – janvier 475; 476-491). Ils pillèrent également l’ile ionienne de Zante (Zakynthos), tuant bon nombre de ses habitants et réduisant les autres en esclavage[10].

En 479, l’Épire nouvelle fut ravagée, cette fois, par les Ostrogoths que l’empereur Zénon avait tenté de dresser contre les Goths de Thrace[10]. Lorsque l’empereur proposa de créer un nouveau royaume fédéré en Dacie, au nord du Danube, les Goths tentèrent de s’emparer de Dyrrachium (aujourd’hui Dürres en Albanie), mais furent repoussés par les forces impériales[11].

En 517, ce furent les Gètes ou les Antes qui atteignirent la Grèce, y compris l’Ancienne Épire[10]. Dans son « Histoire secrète » l’historien byzantin Procope de Césarée soutient que sous le règne de Justinien Ier, les barbares firent des incursions dans les Balkans presque chaque année ; les historiens contemporains croient qu’il s’agit d’une exagération, un seul raid slave dans les environs de Dyrrachium en 548/549 ayant été documenté[10]. Toujours selon Procope, le roi ostrogoth Totila envoya en 551 sa flotte ravager les côtes de l’Épire pour couper les lignes de communication byzantines avec l’Italie pendant la guerre avec les Goths au cours de laquelle les Byzantins tentèrent de s’emparer de son royaume [12]. Pour répondre à ces incursions, mais aussi pour réparer les destructions provoquées par deux terribles tremblements de terre en 522, Justinien entreprit un vaste programme de reconstruction et de réparation des forts : Hadrianopolis fut reconstruite, bien que sur une moindre échelle, et renommée Justinianopolis ; Euroea fut rebâtie plus à l’intérieur, ce qui correspondrait à la création de Ioannina. Enfin, toujours selon Procope, pas moins de trente-six petites forteresses de l’Ancienne Épire, la plupart non identifiées de nos jours, furent soient construites, soit reconstruites[12].

Conquête par les Slaves et reconquête byzantine

Vers la fin du VIe siècle, la majeure partie de la Grèce, y compris l’Épire, était tombée aux mains des Avars et de leurs alliés slaves. La Chronique de Monemvasia situe la chose en 587, ce qui semble confirmé par le fait que bon nombre de sièges épiscopaux avaient été abandonnés par leurs évêques en 591. Ainsi, vers 590, l’évêque, le clergé et la population d’Euroea abandonnèrent leur ville apportant avec eux les reliques de leur saint patron, Donat, pour se réfugier à Cassiopée de Corfou[13].

La restauration de l’autorité byzantine se fit graduellement en commençant par les iles. Céphalonie était certainement sous contrôle byzantin vers 702 lorsque Philippicus Bardanès y fut exilé. Ce retour graduel est également attesté par la participation d’évêques locaux aux conciles se tenant à Constantinople : alors que seul l’évêque de Dyrrachium avait été présent aux conciles œcuméniques de 680/681 et de 692, un siècle plus tard les évêques de Dyrrachium, de Nikopolis, de Corfou, de Céphalonie et de Zante étaient présents au Deuxième Concile de Nicée de 787[14].

Sur le plan administratif, bien que la date exacte de la création du thème de Céphalonie demeure un mystère, on peut la situer au milieu ou à la fin du VIIIe siècle[15] - [16]. Le thème de Nikopolis (dont la capitale était Nauplie), fondé au cours de la deuxième moitié du IXe siècle, probablement après 886 sous le règne de l'empereur Léon VI le Sage (r. 886-912) recouvrait ce qui avait été l’Ancienne Épire. Le thème de Dyrrachium, également fondé au IXe siècle, couvrait pour sa part ce qui avait été la Nouvelle Épire. L’autorité byzantine sur ces territoires continuera jusqu’à la Quatrième Croisade de 1204[17] - [18] - [19] - [20].

Économie et population

La Via Egnatia construite au IIe siècle av. J.-C. qui partait de Dyrrachium et se rendait à Constantinople en traversant les Balkans constituait un atout économique majeur dont tira partie la province, en particulier les villes du nord[21]. En raison à la fois de sa réputation pour l’élevage de troupeaux et de sa proximité de la péninsule italienne, l’Épire devint un centre d’exportation de bovins et de chevaux, ces derniers étant particulièrement prisés à Rome pour les courses de charriots[22].

L’Épire attira également nombre d’immigrants italiens en raison de son potentiel agricole qui conduisit à la création de grandes propriétés et de villes importantes[23].

Selon le Synecdemus d’Hiéroclès[N 2], rédigé vers 527/528, mais reflétant probablement la situation telle qu’elle existait dans la première moitié du Ve siècle, l’Ancienne Épire comprenait onze cités :

- Nicopolis, la capitale,

- Euroea

- Hadrianopolis (aujourd’hui Dropull en Albanie)

- Appon

- Anchiasmos (aujourd’hui Saranda en Albanie)

- Bouthrotum (aujourd’hui Butrint en Albanie)

- Photike

- Corfu (l’île)

- Itaque (l’île)

La nouvelle Épire dont la capitale était Dyrrachium comptait pour sa part neuf cités, non spécifiées[24].

Ruines de Butrint

Ruines de Butrint Amphithéâtre romain de Butrint

Amphithéâtre romain de Butrint Basilique chrétienne, Butrint

Basilique chrétienne, Butrint Amphithéâtre romain de Dyrrachium

Amphithéâtre romain de Dyrrachium Bastion du château de Dyrrachium érigé par l’empereur Anastase

Bastion du château de Dyrrachium érigé par l’empereur Anastase Nymphée de Nikopolis

Nymphée de Nikopolis Mosaïque de la villa romaine de Manius Antoninus à Nikopolis

Mosaïque de la villa romaine de Manius Antoninus à Nikopolis

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Epirus (Roman province) » (voir la liste des auteurs).

- Fontaine publique monumentale, se composant d'un ou plusieurs bassins entourés d'une façade ornementale à étages multiples, le tout orné de sculptures et de jeux d'eau.

- Catalogue des divisions administratives de l'Empire byzantin comprenant une liste des cités de chacune d'elles. Il énumère plus de neuf cents villes de l'Empire byzantin classées dans les 64 provinces, approximativement par ordre géographique.

Références

- Kazhdan (1991) « Epiros », vol. 1, p. 715

- "Epirus". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. Recherche : 2021.10.08

- Walker & Wilkis (2010) p. 212

- Hodges, Bowden, Lako & Andrews (2004) p. 54

- Cabanes (1997) p. 126

- Soustal & Koder (1981) p. 47

- Soustal & Koder (1981) p. 47-48

- Soustal & Koder (1981) p. 48

- Demougeot, (1951) p. 143

- Soustal & Koder (1981), p. 49.

- Wolfram (1988), pp. 271–274

- Soustal & Koder (1981) p. 50

- Soustal & Koder (1981) p. 51

- Soustal & Koder (1981) p. 52

- Soustal et Koder (1981), pp. 52 et 175

- Pertusi (1952), pp. 174-175

- Soustal & Koder (1981) p. 53

- Nesbit & Oikonomides (1991) p. 40

- Kazhdan (1991) « Dyrrachium », vol. 1, p. 668

- Pertusi (1952), p. 177

- Walter & Wilkes (2010) p. 204

- Eberle & le Quéré (2017) p. 41

- Eberle & le Quéré (2017) pp. 40-42

- Soustal & Koder (1981), pp. 48–49

Bibliographie

Sources primaires

- Chronique de Monemvasia. Pour ce texte, voir Charanis, Peter. "The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece". Dumbarton Oaks Papers. Washington, District of Columbia, 1950, 5, pp. 139–166. doi:10.2307/1291076. JSTOR 1291076.

- Procope de Césarée (trad. Pierre Maraval). Histoire secrète, Paris, Les Belles Lettres, coll. « La Roue à Livres », 1990 (ISBN 978-2-251-33904-7).

Sources secondaires

- (en) Cabanes, P. "From Alexander Molossus to Pyrrhus: Political Developments". Epirus, 4000 Years of Greek History and Civilization. Ekdotikē Athēnōn, 1997. (ISBN 978-9-602-13371-2).

- (en) Cameron, Averil & Peter Garnsey, The Cambridge ancient history: The late empire, A.D. 337-425, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

- (fr) Demougeot, Émilienne. De l’Unité à la division de l’Empire romain 395-410 : Essai sur le gouvernement impérial, Adrien-Maisonneuve, 1951.

- (en) Eberle, Lisa Pilar; le Quéré, Enora. "Landed Traders, Trading Agriculturalists? Land in the Economy of the Italian Diaspora in the Greek East". Journal of Roman Studies, 2017, 107, pp. 27–59. JSTOR 26576044.

- (fr) Grumel, Venance. « L’Illyricum de la mort de Valentinien 1er (375) à la mort de Stilichon (408) », (dans) Revue des Études byzantines, 1951, vol.9 pp. 25-26.

- (en) Heather, Peter. Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe. Oxford and New York, Oxford University Press, 2009. (ISBN 978-0-19-989226-6).

- (en) Hodges, Richard; William Bowden; Kosta Lako & Richard Andrews, Richard. Byzantine Butrint: excavations and surveys 1994–1999. Oxbow Books, 2004. (ISBN 978-1-84217-158-5).

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Nesbitt, John W.; Oikonomides, Nicolas, eds. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, Volume 1: Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. Washington, DC, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1991. (ISBN 0-88402-194-7).

- (it) Pertusi, A. Constantino Porfirogenito: De Thematibus. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952.

- (de) Soustal, Peter; Koder, Johannes. Tabula Imperii Byzantini, Band 3: Nikopolis und Kephallēnia. Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. (ISBN 978-3-7001-0399-8).

- (en) Walker, Susan; Wilkes, John. "Becoming Roman and staying Greek in the Southern Adriatic". Bulletin of the Institute of Classical Studies, 2010, pp. 197–212. JSTOR 44214907.

- (en) Wolfram, Herwig. History of the Goths. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1988. (ISBN 978-0-52006-983-1).