Église Saint-Ambroise de Paris

L'église Saint-Ambroise est une église du 11e arrondissement de Paris, nommée en l'honneur de saint Ambroise.

| Église Saint-Ambroise | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Église paroissiale | |||

| Rattachement | Archidiocèse de Paris | |||

| Début de la construction | 1863 | |||

| Fin des travaux | 1868 | |||

| Style dominant | Éclectisme | |||

| Protection | ||||

| Site web | saint-ambroise.com | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Département | Paris | |||

| Ville | Paris | |||

| Coordonnées | 48° 51′ 39,9″ nord, 2° 22′ 32″ est | |||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 11e arrondissement de Paris

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Elle a donné son nom au quartier Saint-Ambroise. Le site est desservi par la station de métro Saint-Ambroise.

Histoire

Première église

Une première chapelle est construite en 1659 par les religieuses du couvent des Annonciades de Popincourt, installées rue Popincourt depuis 1636. Les religieuses quittent le couvent en 1782 et deux rues sont tracées à l'emplacement de leur couvent en 1783 (rue Saint-Ambroise et rue de Beauharnais, supprimée en 1818). Devenue bien national, la chapelle est vendue le 2 prairial an V (). Elle devient toutefois succursale de la paroisse Sainte-Marguerite en 1802. Rachetée par la ville de Paris le , elle est restaurée et agrandie par Étienne-Hippolyte Godde. Elle est bénite le [2].

Contrairement à l'orientation classique des églises, cette première église Saint-Ambroise, appelée Notre-Dame de la Procession, était globalement orientée nord-sud, dans l'axe de la rue Popincourt. Elle était cernée par des bâtiments à l'ouest et au sud[3].

Elle est détruite lors du percement du boulevard du Prince Eugène, rebaptisé en 1870 boulevard Voltaire. Le square Saint-Ambroise a été aménagé à son emplacement[4].

Construction

La reconstruction de l'église est déclarée d'utilité publique le [5].

Située à hauteur du 71, boulevard Voltaire, l’église actuelle a été construite de 1863 à 1868, d’après les plans et sous la direction de l’architecte Théodore Ballu[6], peu après le percement du « boulevard du Prince-Eugène » (ancien nom du « boulevard Voltaire »). Le premier office a lieu le . La bénédiction des cloches se déroule le en présence de l'impératrice Eugénie, qui est marraine de l'une d'elles.

Son style est un mélange du néogothique, néoroman et néobyzantin, très en vogue à cette époque, notamment dans la capitale française. Ses deux flèches élancées rappellent celles de certaines cathédrales.

Maurice d'Hulst en a été le vicaire.

Commune de Paris

Durant la Commune en 1871, sans empêcher le culte, l'église est le siège du Club Ambroise, dit Club des prolétaires, comprenant des oratrices féministes[7] - [8]. Ce club édite le journal Le Prolétaire. À partir du , elle devient poudrerie (munition et poudre).

Consécration

L’église Saint-Ambroise a été consacrée par le cardinal Léon Adolphe Amette le .

Obsèques de la petite Marthe Erbelding

Le , une foule estimée à environ 50 000 personnes se presse dans l'église Saint-Ambroise, sur le parvis et dans les rues adjacentes pour assister aux obsèques de la petite Marthe Erbelding, une enfant de onze ans, violée, tuée et dépecée par son assassin Albert Soleilland[9] - [10] - [11]. Tuée le 27 janvier, son corps n'est découvert que le 8 février dans une malle laissée à la consigne de la gare de l'Est. Soleilland, un voisin des parents, est condamné à mort[12] - [13] - [14] le 24 juillet par les Assises de la Seine. Gracié par le président Armand Fallières, il est conduit au bagne de Guyane et meurt de la tuberculose en mai 1920 à l'hôpital de Kourou.

Ce meurtre qui arrive en plein débat sur l'abolition de la peine de mort à la Chambre des députés, provoque un déchainement des passions et va retarder le vote, qui intervient le , décidant du maintien de la peine capitale par 330 voix contre 201.

Naissance du « mouvement des sans-papiers » en 1996

Le , l’église est occupée par environ trois cents Africains en situation irrégulière demandant leur régularisation. En raison des risques sanitaires, le curé demandera l’évacuation des lieux. Les forces de l’ordre évacueront l’église le 22 mars au petit matin. La forte médiatisation de cette occupation et de l'expulsion qui l'a suivie est à l'origine du « mouvement des sans-papiers »[15]. Ce sont ces mêmes personnes, qui vont par la suite occuper l'Église Saint-Bernard.

Protection

- L'église sous la lumière du soir

L'église Saint-Ambroise fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

Description

L'église Saint-Ambroise a été construite dans un style hybride et éclectique, parfois appelé « style Second Empire », qui marie le néo-roman avec quelques éléments du néo-gothique. Ce mariage rappelle les églises de l'apogée du roman comme l'église de l'abbaye aux Hommes de Caen, qui présente deux tours romanes aux flèches gothiques. Elle est construite en pierre dure de l'Yonne et de la Meuse pour les fondations, les tours et les piliers et en moellons issus des carrières de Saint-Maximin pour le remplissage.

Extérieur

L'église, longue de 87 mètres et large de 37 mètres su transept, possède deux clochers identiques de 68 mètres de haut, soit d'une taille pratiquement équivalente à celles des tours de Notre-Dame. Les flèches octogonales sont flanquées de quatre pinacles et sont terminées par une croix en fer surmontée d'une girouette en forme de coq.

- L'église en 2015

Façade sud-ouest vue du boulevard Voltaire.

Façade sud-ouest vue du boulevard Voltaire. Chevet vu de la rue Saint-Ambroise.

Chevet vu de la rue Saint-Ambroise.

Le porche, saillant, dispose de trois portes d'entrée possédant chacune en son tympan une peinture en lave émaillée de style néo-byzantin réalisée par Giuseppe Devers (1823-1882).

Le porche.

Le porche. Allégorie de l'éloquence.

Allégorie de l'éloquence. Saint Ambroise.

Saint Ambroise. Allégorie de la théologie.

Allégorie de la théologie.

Intérieur

La nef de vingt mètres de haut comprend un triforium ouvert par une série de triplets de baies à arcades en plein cintre. Les voûtes sont montées sur des croisées d'ogives en plein cintre. Ces croisées sont typiques de l'art roman normand comme on peut en trouver à l'abbaye aux Hommes de Caen.

Nef.

Nef. Triforium.

Triforium. Bas-côté.

Bas-côté. Transept.

Transept.

Chapelle de la Vierge.

Chapelle de la Vierge. Autre chapelle.

Autre chapelle. Chœur et autel.

Chœur et autel.

Le mobilier et les œuvres d'art de l'église sont de facture modeste. On peut toutefois citer

- L'Espérance et La Foi , statues en pierre par Louis-Denis Caillouette en 1829, œuvres disparues ;

- L'Immaculée Conception , sculpture de Caillouette, présentée au Salon de 1824.

- La cuve baptismale est en marbre blanc. Elle est supportée par huit colonnettes en marbre rouge. Le couvercle était surmonté d'une croix avec l'Agneau mystique qui a disparu.

Autel à baldaquin et lustres.

Autel à baldaquin et lustres. Statue de Saint Jean-Baptiste.

Statue de Saint Jean-Baptiste. Bénitier.

Bénitier. Cuve baptismale.

Cuve baptismale.

- Peintures murales

Dans le transept à droite se trouve la chapelle de Saint-Augustin avec deux peintures murales de Jules Lenepveu : côté autel, Saint-Augustin réconciliant les catholiques et les donatistes au concile de Carthage, et en face Saint-Augustin faisant cesser l'usage barbare de se battre entre parents pour s'exercer à la guerre. À gauche du transept, se trouve la chapelle de Saint-Ambroise avec aussi deux tableaux muraux de Lenepveu : côté autel, Saint-Ambroise interdisant l'entrée de l'église de Milan à l'empereur Théodose et en face, Saint-Ambroise livrant les vases sacrés de son église pour racheter des prisonniers.

Saint Augustin réconciliant les catholiques et les donatistes au concile de Carthage.

Saint Augustin réconciliant les catholiques et les donatistes au concile de Carthage. Saint Augustin faisant cesser l'usage barbare de se battre entre parents pour s'exercer à la guerre.

Saint Augustin faisant cesser l'usage barbare de se battre entre parents pour s'exercer à la guerre. Saint Ambroise interdisant l'entrée de l'église de Milan à l'empereur Théodose.

Saint Ambroise interdisant l'entrée de l'église de Milan à l'empereur Théodose. Saint Ambroise livrant les vases sacrés de son église pour racheter des prisonniers.

Saint Ambroise livrant les vases sacrés de son église pour racheter des prisonniers.

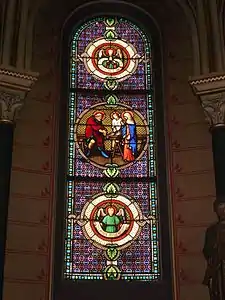

- Vitraux

Les vitraux sont réalisés en 1868 par le maitre-verrier Charles-Raphaël Maréchal[16] de Metz.

Joseph charpentier.

Joseph charpentier. La fuite en Égypte.

La fuite en Égypte.

Les orgues

Le grand orgue de tribune a été construit par Merklin-Schütze en 1869. Il comporte 32 jeux, 3 claviers et pédalier. Il a été restauré et complété par Gutschenritter au XXe siècle, puis par Bernard Dargassies au XXIe siècle. Georges Mac-Master y a été organiste et maître de chapelle.

Il existe aussi un orgue de chœur, également de Merklin, situé derrière l'autel qui comprend 13 jeux sur deux claviers manuels et un clavier à pédale.

Les cloches

Les cloches au nombre de trois sont situées dans la tour de droite, sous une charpente en bois. Baptisées sous les noms de Sainte Eugénie, Sainte Marie et Sainte Catherine, elles pèsent respectivement 1 650 kg, 1 100 kg et 816 kg.

Curés

- 1802-1804 :Jean-Baptiste Marc Mireur, ancien curé de Clichy prit possession de sa nouvelle cure le . Jean-Baptiste-Marc Mireur, quitte la cure le pour l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine où il est nommé. Il y mourut le . Prêtre du diocèse de Digne, né le en l'ancienne ville épiscopale de Riez (Basses-Alpes), fut auparavant curé de l'église Saint-Martin de Palaiseau. En 1801 il avait rouvert la chapelle de l'abbaye-aux-Bois et l'avait restaurée à ses frais et s'attendait à y être nommé curé. Ses prédications d'alors ne furent pas sans quelques retentissement, mais leur caractère politique ne fut pas universellement goûté. Là sans doute , faut il chercher la cause de sa déception. On reconnut pourtant son mérite et on lui donna l'importante cure de l'église Saint-Ambroise de Paris où il fut installé officiellement le , bien qu'il eût commencé depuis le précédent. Le , il était autorisé à permuter avec le curé de l'église Saint-Médard de Clichy, ce qui n'était pas une promotion puisque cette paroisse était la paroisse la plus misérable du diocèse. En 1814 lors de l'invasion, Clichy fut occupé et pillé par les troupes alliées. En 1816 il reçut à titre de dédommagement de l'invasion étrangère la somme de 150 francs. À Saint-Ambroise, il eut pour vicaire l'ancien vicaire constitutionnel de Bourg-la-Reine: Bernard Coste[17]

- ????

Notes et références

- « Église Saint-Ambroise », notice no PA00086533, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 9 [lire en ligne]

- Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), plan 30e quartier Popincourt, îlots nos 6 et 6bis, échelle 1/625, côte F/31/87/07

- Joseph Garin, « Les Annonciades de Popincourt (1636-1782). Leur établissement, les deux premières supérieures » dans Revue d'histoire de l'Église de France, 1910, vol. 1, no 5, pp. 533-554 [lire en ligne]

- Adolphe Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), (lire en ligne), p. 332.

- MM. Goyard et Raverat semblent avoir été les entrepreneurs chargés de la construction de l'église Saint-Ambroise — cf : Montage des matériaux, dans Annales du génie civil, Paris : Eugène Lacroix, 1865, vol.4, pp.800-801 .

- Sur les traces des Communards : enquête dans les rues du Paris d'aujourd'hui. Jean Braire, éditions Amis de la Commune, Paris, 1988 p. 110

- Political and Historical Encyclopedia of Women. Christine Fauré ,Routledge, 2004 p. 378

- Disparition inexpliquée d'une Fillette; Le Petit Parisien du 5 février 1907

- Soleilland a assassiné la petite Marthe; Le Petit Parisien du 9 février 1907

- La Fillette a subi les pires tortures; Le Petit Parisien du 11 février 1907

- La Malédiction des Mères pèse sur le Misérable; Le Petit Parisien du 22 juillet 1907

- Soleilland devant les Jurés; Le Petit Parisien du 23 juillet 1907

- Soleilland condamné à mort; Le Petit Parisien du 24 juillet 1907

- (en) Jane Freedman, Immigration and insecurity in France, Aldershot, Ashgate Publishing, Ltd., coll. « Critical security series », , 182 p. (ISBN 0-7546-3583-X et 9780754635833, lire en ligne), p. 71-73

- Michaux M.L., Histoire et description de l'église de Saint-Ambroise, Paris, Librairie Plon, , 33 p. (lire en ligne)

- Paul Pisani, l'Église de Paris et la Révolution, t.IV, p.388-391

Annexes

Bibliographie

- Théodore Ballu, C. Detain, Monographie de l'église Saint-Ambroise érigée par la ville de Paris, Ducher, Paris, 1874

- Joseph Garin, L. Gauthier, Petite histoire de la paroisse et consécration de l'église Saint-Ambroise de Popincourt, Librairie J. Gabalda et Cie, Paris, 1910 (lire en ligne)

Liens externes

- Orgues de Paris Composition du grand orgue.

- Site de la paroisse Saint-Ambroise