Voulaines-les-Templiers

Voulaines-les-Templiers est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté. Les gentilés sont "Voulainais" et "Voulainaise".

| Voulaines-les-Templiers | |||||

Église de la Nativité de la Vierge. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Côte-d'Or | ||||

| Arrondissement | Montbard | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | ||||

| Maire Mandat |

Marcel Vernevaut 2020-2026 |

||||

| Code postal | 21290 | ||||

| Code commune | 21717 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Voulainois, Voulainoises | ||||

| Population municipale |

270 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 49′ 12″ nord, 4° 46′ 45″ est | ||||

| Altitude | Min. 251 m Max. 398 m |

||||

| Superficie | 23,13 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Châtillon-sur-Seine (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Châtillon-sur-Seine | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côte-d'Or

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Géographie

De Châtillon-sur-Seine à Chaumont et de Bar-sur-Aube à Dijon, le nord-ouest du plateau de Langres est fortement boisé. Entre les forêts domaniales de Châtillon et de la Chaume, la commune de Voulaines-les-Templiers est installée sur la vallée de l'Ource, essentiellement en rive droite, mais avec un étroit et long prolongement en rive gauche au sud qui englobe une part de la vallée de la Digeanne entre la forêt de Châtillon de celle de Lugny ; la surface totale est de 23 km2 (2 313 ha). Le village est situé à proximité de la confluence des deux rivières sur le versant rive droite de la vallée, excentré au sud-est de son finage. La situation de ce lieu, au beau milieu d'un vallon arrosé par deux rivières, abrité des vents du plateau, à proximité de vastes forêts couronnant les coteaux, avait bien des avantages pour favoriser l'installation de l'homme.

L'altitude prise près de la mairie est de 264 m, sur la route qui traverse le village, elle est d'environ 300 m. Le ruisseau de Grandfond marque le point bas de la commune à l'ouest du territoire dans la vallée de l'Ource à 253 m, le point haut est plus au nord dans le bois de la Grande-Brosse au lieu-dit le Buisson-Picquery à 378 m. La forêt couvre la moitié nord du territoire et l'extrémité de la pointe sud en rive droite de la Digeanne, représentant environ deux tiers du territoire, le reste des surfaces se partage entre agriculture sur les versants orientés au sud, et prairies au fond des vallées.

Accès

La D 928 emprunte la vallée de l'Ource, orientée est-ouest, pour relier Châtillon-sur-Seine à Auberive puis Langres (D 428 sur la Hte-Marne), nord-sud la D 996 joint Bar-sur-Aube (D 396 dans l'Aube) à Dijon en suivant la Digeanne. La configuration des territoires déplace le croisement des deux routes dans le village tout proche de Leuglay, au-delà de la croix dite de Saint-François qui était autrefois la limite entre la Champagne et la Bourgogne.

Hameaux, écarts, lieux-dits

La commune n'a pas de hameau rattaché.

- Le village de Voulaines-les-Templiers comprend le quartier de la Corvée-Basse (en partie sur la commune voisine de Leuglay).

- Habitat ou bâti écarté : ferme de l'Étang-du-Roi, ferme de Grandfond, le Fourneau, la Chapelle-au-Bois, le Moulin Seroin.

- Lieux-dits d'intérêt local : le moulin de la Corvée, combe de la Choulère, ligne de Dix-Pieds, chemin des Quatre-Combes, bois de la Grande-Brosse, forêt domaniale du Bois-aux-Moines.

Voulaines-les-Templiers, au fond Leuglay, la Corvée-Basse entre les deux.

Voulaines-les-Templiers, au fond Leuglay, la Corvée-Basse entre les deux. Le village devant le plateau forestier, vu de l'Ource.

Le village devant le plateau forestier, vu de l'Ource.

Communes limitrophes

Hydrographie

Le cours de l'Ource[1] est d'environ 2,8 km sur le finage de Voulaines, pour une pente de moins de 3 m/km (de 264 m à 256 m), il serpente dans une large vallée, surtout au niveau de l'affluence de la Digeanne[2] où apparaissent de cours ruisseaux secondaires (ruisseau de la Fraîche-Fontaine, ru Moreux…). La faible pente forme des méandres, des bras secondaires, des petits étangs (l'Étang du roi, étangs à la Chapelle-au-Bois, à Voulaines, à Grandfond), des biefs ont été creusés par l'homme pour alimenter des moulins et une tournerie. Tout ce réseau hydraulique irrigue de belles prairies à fourrage. C'est à proximité de cette source de vie et d'énergie que s'est installé le village. Par contre aucun cours d'eau n'apparait sur le plateau couvert par la forêt et où n'existe aucune habitation, les sous-sols calcaires sont à l'origine de phénomènes karstiques qui créent des réseaux d'eau souterrains, fait remarquable dans la région du plateau de Langres.

L'Ource et son affluent la Digeanne font partie du bassin versant de la Seine.

Urbanisme

Typologie

Voulaines-les-Templiers est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Châtillon-sur-Seine, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 60 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6] - [7].

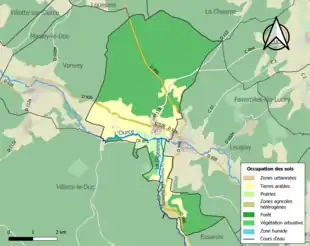

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (69,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (68,9 %), terres arables (22,3 %), prairies (4,3 %), zones agricoles hétérogènes (2,5 %), zones urbanisées (1,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,7 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Géologie

Au point de vue géologique, le territoire de la commune de Voulaines appartient aux terrains jurassiques et à l'« âge de l'oolithe ». Comme faisant partie de l'« oolithe inférieure » ou Bajocien, on trouve un calcaire à entroques formé de tiges de crinoïdes. Dans la « grande oolithe », on trouve l'étage de la terre à foulon ou Bathonien inférieur, formé d'une argile calcaire où l'on rencontre l'Ostrea acumintana. Le Bathonien moyen comprend l'« oolithe milliaire » d'où l'on tire une pierre calcaire gélive, mais très blanche et facile à travailler, au-dessus un calcaire à polypiers rempli de fossiles comme Terebratula vigona, des rynchonelles, des pleurotoniers. C'est généralement à la jonction du Bathonien inférieur et du Bathonien moyen que se trouvent des niveaux d'eau et les sources qui émergent à cette hauteur.

Histoire

Antiquité

Les tumulus des bois communaux n'ont pas été fouillés.

Moyen Âge

Des sarcophages mérovingiens ont été découverts près du moulin Seroin.

Le domaine de la Chapelle-du-Bois passe par échange à la chartreuse de Lugny en 1376.

Les Templiers et les Hospitaliers

Le village est en duché de Bourgogne et dépend du bailliage de la Montagne et de l'évêque de Langres qui le cèdent aux Templiers en 1163. Les Hospitaliers qui leur succèdent au début du XIVe siècle élèvent un donjon flanqué de 5 tours[10] doublé plus tard d'une enceinte fortifiée renforcée de 10 tours. Depuis sa démolition en 1825 une seule d'entre elles est toujours debout[11]. Voulaines devient alors le siège du grand prieuré de Champagne qui étend son autorité sur 26 commanderies.

Le château

Le château fortifié en 1362 devient le siège du grand prieur de Champagne quand il tombe par dévolution des biens des Templiers dans ceux des Hospitaliers. Du temps des Templiers, il comprenait notamment une grosse tour carrée très élevée. Il a été en grande partie reconstruit sous les Hospitaliers par Michel de Sèvre, conseiller d'État et grand prieur de Champagne entre 1572 et 1590.

En voici la description faite lors de la visite aux Hospitaliers le , par le bailly de la Montagne : « on désignait ainsi le Châtillonnais" en présence du Frère Michel de Sèvre, chevalier, Grand-Prieur, commandeur de Bure, Mormant et Epailly : "Le château et maison forte de Voulaines, est d'une grande étendue, clos de murailles épaulées par dix tours de 50 pas en 50 pas. Cette muraille est bordée d'un fossé qui l'isole des attaques de ses ennemis. L'entrée est munie d'une grande et grosse porte, d'une herse, d'un pont-levis. Dans l'enclos, à gauche est le logis du portier. Vient ensuite la basse-cour, où au fond et sur les côtés on trouve un grand colombier, une forge, des écuries et des étables; puis un pavillon contenant des chambres hautes et basses pour le logement du capitaine du château; enfin une fontaine d'eau vive et courante au milieu de cette basse-cour. De là, on entre par un pont en pierre dans la cour principale qui est entourée de murailles crénelées flanquées de cinq tours construites en pierres de taille à bossages, et au pied de cette muraille et des tours il y a un fossé plein d'eau, revêtu en pierres, large de 60 pieds. Au milieu de cette cour s'élève un donjon à quatre côtés, dont le côté qui est face à l'entrée est muni de quatre tourelles, tandis que les trois autres côtés du donjon sont flanqués d'une grosse tour chacun. Les tourelles, tout comme les tours, sont recouvertes d'ardoises ».

« Au rez-de-chaussée du donjon et sur le côté face à l'entrée, on y trouve la chapelle voûtée, longue de 48 pieds et large de 24 pieds; puis la salle des gardes avec quatre grandes fenêtres dont les verres sont en couleur et armoriés de la croix de l'Ordre. Au bout de façade se trouve la chambre du Frère secrétaire, et à l'autre bout les cuisines. Au premier étage, il y a une grande salle pour la tenue des chapitres ayant quatre fenêtres aux verres colorés et armoriés; à côté de cette salle du chapitre et placée au centre de cet étage, la chambre du commandeur et dans chacune des tourelles se trouve un cabinet qui lui sont réservés; à la suite du logement du commandeur, se trouve le logement de l'argentier avec cabinet dans une tourelle fermée par une porte de fer, servant à garder les chartes, papiers, titres, et autres de la maison. »

Les autres tours du donjon sont toutes construites de la même manière, avec des galeries hautes et basses auxquelles on accède par des escaliers en pierre pour communiquer dans toutes les pièces. Ces galeries sont soutenues par des colonnes en pierres sculptées et ouvragées, ce qui donne une impression de cloître.

- La tour juste après celle du commandeur : on y trouve les sommelleries, caves, les fours, la rôtisserie ; à l'étage, les chambres des novices, des servants, et aussi des magasins.

- Deuxième tour : il y a des chambres hautes et basses pour les servants, dont l'une est réservée pour les frères prêcheurs de passage, et une autre pour la malgouverne ?

- Troisième tour : cette tour est dite « tour du lion » contenant l'arsenal où l'on trouve des piques, arquebuses, pistoles, et vieilles armures.

- Quatrième tour : celle du garde-manger, et tout en haut est la lingerie et les chambres des valets de basse-cour.

Cette description est extraite d'un rapport fait en 1574, et les futurs visiteurs des lieux doivent savoir que la commanderie de Voulaines a été presque entièrement détruite après la Révolution[12]. Il n'en reste essentiellement qu'une tour qui abritait la chapelle privée du Prieur et une grande maison bourgeoise dite « le château de Voulaines » qui a été reconstruite en 1825 par Joseph Pétot à l'emplacement de certains bâtiments.

À la recherche du trésor des Templiers

En , Joseph Pétot fit faire des fouilles sur les fondations du château et trouva une énorme quantité de pièces de monnaie du XVe siècle, les unes en cuivre, les autres d'argent et une seule en or de mauvaise aloi. Toutes exceptée cette dernière, qui est d'un évêque d'Utrecht, appartenaient à la France, à la Suisse ou à l'Italie.

Époque moderne

Au début du XIXe siècle, la commune compte 700 habitants avec un fourneau et deux forges en activité.

Passé ferroviaire du village

|

|

|

De 1882 au 2 mars 1969, la commune a été traversée par la ligne de chemin de fer de Troyes à Gray, qui, venant de la gare de Vanvay-Villers, commune aux villages de Vanvey et de Villiers-le-Duc, suivait le cours de l'Ource, passait au sud du village, s'arrêtait à la gare de Leuglay-Voulaines, et ensuite se dirigeait vers la gare de Recey-sur-Ource.

Comme au moment de la création de la ligne, chaque village voulait sa gare, le Conseil général pour satisfaire tout le monde, plaçait la gare à l'extérieur entre les deux villages et la baptisait du nom des deux communes.

La gare était située à environ 1 km au sud-est du village sur le terroir de la commune de Leuglay. mais le bâtiment a été préservé et a été transformé en gîte rural.

L'horaire ci-dessus montre qu'en 1914, 4 trains s'arrêtaient chaque jour à la gare de Leuglay-Voulaines dans le sens Troyes-Gray et 4 autres dans l'autre sens.

A une époque où le chemin de fer était le moyen de déplacement le plus pratique, cette ligne connaissait un important trafic de passagers et de marchandises.

À partir de 1950, avec l'amélioration des routes et le développement du transport automobile, le trafic ferroviaire a périclité et la ligne a été fermée le 2 mars 1969 au trafic voyageurs. La ligne, encore en place, est utilisée épisodiquement pour un service de maintenance.

Politique et administration

Le village de Voulaines appartient au département de la Côte-d'Or, à l'arrondissement de Montbard, et au canton de Recey-sur-Ource. Lors de la division en France en départements, Voulaines a fait partie du canton de Vanvey qui comprenait les communes suivantes : Lachaume, Leuglay, Lesgoulles, Lignerolles, Maisey-le-Duc, Mosson, Prusly-sur-Ource, Vanvey-sur-Ource, Villiers-le-Duc, Villotte-sur-Ource et Voulaines. Mais ce canton a été supprimé.

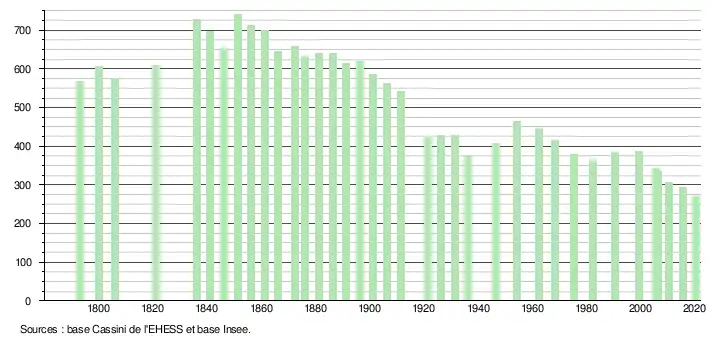

Démographie

En 1380, Voulaines comptait 47 feux ainsi répartis (abonnés 38/ misérables 8/ mendiants 1). En 1423, in ne compte plus que 40 feux (solvables 3/ misérables 27/ mendiants 10) Si l'on suppose 5 personnes par feu, on trouve en 1380, 235 habitants et en 1423, 200 habitants seulement.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[14].

En 2020, la commune comptait 270 habitants[Note 3], en diminution de 8,47 % par rapport à 2014 (Côte-d'Or : +0,7 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux, monuments et pôles d'intérêt

En 2016, la commune compte 1 monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques[17], 16 monuments ou édifices répertoriés à l'Inventaire général du patrimoine culturel[18] et 16 objets répertoriés à l'IGPC[19].

- Plusieurs bornes armoriées sur la commune, celle qui porte une croix templière à la Chapelle-au-Bois et une autre dans le bois aux-Moines (sur l'ancienne limite Champagne-Bourgogne) sont répertoriées à l'IGPC 1989[20] - [21].

- Plusieurs croix monumentales, dont celle du parvis de l'église [22].

- Pont de pierre sur l'Ource du XIXe siècle, répertorié IGPC [23].

- Deux lavoirs en pierres de taille, rue de l'Église, répertoriés IGPC [24] - [25].

- Mairie en pierres de taille blanches, près de l'église, répertorié IGPC [26].

L'église

L'église de la Nativité de la Vierge (fête patronale le ) a été construite de 1827 à 1829 par l'architecte de Châtillon-sur-Seine Simon Tridon. Sur le même plan on retrouve l'église d'Ampilly-le-Sec, véritable copie de celles de Voulaines, et celle de Grancey-sur-Ource dont les constructions sont du même architecte. Elle est spacieuse et de ligne harmonieuse quoiqu'il y ait quelques défauts d'exécution. ![]() Inscrit MH (1991) [27].

Inscrit MH (1991) [27].

Le portail avec ses quatre colonnes qui soutiennent un fronton surbaissé est une faible imitation de celle de la Madeleine. Le clocher qui est en avant se termine par un dôme que surmonte une croix et dont la hauteur est d'environ 40 mètres. La nef principale est séparée par deux rangées de colonnes des deux-côtés qui conduisent à deux autels annexes. Huit fenêtres garnies de vitraux éclairent l'intérieur. C'est dans le narthex que se trouve une belle toile qui a eu les honneurs du Salon Carré vers 1850 et dont le sujet est Jésus chez Marthe et Marie.

Croix du parvis de l'église.

Croix du parvis de l'église. Église de la Nativité.

Église de la Nativité. Architecture de base néo-classique de Simon Tridon.

Architecture de base néo-classique de Simon Tridon.

Personnalités liées à la commune

Durant l'Ancien Régime

- Michel de Sèvre, la personnalité la plus marquante de l'histoire de Voulaines est certainement Michel de Sèvre, grand-prieur de Champagne de 1572 à 1590, qui était conseiller d'état, et fut ambassadeur du Roi auprès de la cour d'Angleterre. S'exprimant sans détour devant le Roi Henri III, il fut disgracié. C'est lui qui après les dégâts des guerres de religion, conduit la reconstruction du château dans les années 1570. En 1581, il affranchit le village.

Depuis la fin de l'Ancien Régime

- Pierre-Nicolas Rolle (1770-1855) né à Châtillon-sur-Seine, maître de forges à Voulaines-les-Templiers.

- Joseph Pétot, né le à Voulaines-les-Templiers - décédé idem le . Maître de Forges à Veuxhaulles, propriétaire du château, et maire de Voulaines fut élu député de la Côte d'Or de 1834 à 1842, et vice-président du Conseil général de 1844 à 1845.

- Henri Lacordaire, né le à Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), décédé le à Sorèze (Tarn), était un religieux, prédicateur, journaliste et homme politique français. Restaurateur en France de l'Ordre des Prêcheurs (dominicains), il est considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs du catholicisme moderne. Son père Nicolas Lacordaire, premier maire de Recey-sur-Ource, épousa en premières noces le Jeanne Pétot, sœur d'Adrien Pétot, premier maire de Voulaines, d'où Antoine. C'est à ce demi-frère incroyant, souffrant d'asthme, passionné d'horticulture et de chasse, que ce prédicateur qui attirait des milliers de fidèles à ND de Paris confia un jour : "Je ne souhaiterais rien tant que d'être curé de Voulaines".

- Édouard Bougueret, né le à Gurgy-la-Ville et décédé à Paris le . Maître de forges à Voulaines, député de la Côte-d'Or, directeur de la Société de Châtillon-sur-Seine. Député à la Constituante.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

« De sable à deux chevaliers d'argent, montant un cheval du même, à la champagne d'argent chargée d'un château de sable » |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau (F04-0400) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau (F0410600) ».

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- René Paris 1987, p. 173.

- René Paris 1987, p. 174.

- Les possessions templières dans le frand prieuré de Champagne

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Liste des monuments historiques de la commune de Voulaines-les-Templiers », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des lieux et monuments de la commune de Voulaines-les-Templiers à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Liste des objets de la commune de Voulaines-les-Templiers à l'inventaire général du patrimoine culturel », base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050401, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050402, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050397, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050400, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050399, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050398, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA00050475, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00112761, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Monographie de la commune de Voulaines (Charles Louis Bizot, instituteur) publié par Les cahiers du châtillonnais.

- René Paris, A la rencontre du Châtillonnais : Montigny-sur-Aube, Recey-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, La Bourgogne,

- Le prieuré de Champagne des Chevaliers de Rhodes : Thèse de paris IV 2001, Université Paris-Sorbonne, Jean-Marc Roger.

- Grand prieuré de Champagne

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Voulaines-les-Templiers sur le site de l'Institut géographique national