Sportswear (mode)

Le sportswear est un courant de mode majeur désignant l'utilisation de vêtements de sport dans un usage détourné. Si ses prémices apparaissent dans les années 1800 avec l'essor des activités sportives et de plein air dans des vêtements du quotidien, les tenues de sport en tant que telles sont établies au milieu de la première moitié du XXe siècle. Le sportswear, ce mélange des genres, joue un rôle considérable dans la mode dès l'après-guerre au milieu du XXe siècle. Des premières bicyclettes, ensuite du tennis, jusqu'aux clubs de fitness des années 1970 puis l'engouement du jogging, la mode de « ville » n'a cessé de s'inspirer de tenues adaptées aux loisirs et aux activités physiques. Au départ, les habits sont revus et corrigés pour permettre une pratique sportive qui n'est qu'un loisir. Mais avec l’émergence de compétitions, année après année, la création de tenues spécifiques par des entreprises spécialisées va se développer, jusqu'à se diffuser dans tous les vestiaires du quotidien. Deux époques sont plus particulièrement retenues dans la transition entre « ville » et « sport » : les années 1920 avec l'influence de Jean Patou ainsi que les Jeux olympiques, évènement où chaque athlète dispose d'une tenue spécifique et reconnaissable, résultat des adaptations et améliorations réalisées jusque là ; puis en 2001, la collaboration entre Yohji Yamamoto et Adidas marque le mélange sans frontière entre sport et mode ainsi que le départ de multiples collaborations par les deux univers.

Historique

Du vêtement de ville au vêtement de sport

Forme de distinction sociale, durant le XVIIIe siècle les joies du sport se développent, pour les personnes aisées, et avec elles la nécessité d'avoir des tenues adaptées[1]. Mais ces activités s'effectuent en adaptant un habit courant. Chaque moment de la journée et de la vie sociale impose un costume différent et le sport ne déroge pas à cet usage[2] ; il ne faut pas perdre « ses habitudes de représentation »[3].

Les femmes montent à cheval en amazone, vêtues d'une robe ou d'un spencer. Peu à peu, elles prennent l'habitude de faire réaliser par le tailleur des vêtements plus adaptés, dérivés du vestiaire masculin, et répandent l'usage de bas de vêtement bifurqué (couvrant séparément les deux jambes) comme une culotte bouffante[4] qui n'est pas encore un pantalon alors interdit aux femmes.

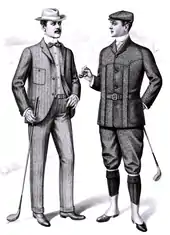

Dès le milieu du siècle, il est mal vu de s'alanguir et les pratiques sportives se diffusent[5]. Au Second Empire, la pratique des bains et de la natation voit elle aussi l'usage de ces mêmes « vêtements bifurqués » sous une jupe ou une tunique. D'autres activités obligent simplement les sportives à retrousser leurs jupes, action permise par les circonstances[6]. Les coureurs sont en chaussures de ville, veste, chemise ouverte et gilet[7]. S’accommodant du quotidien, il n'y a pas encore de mode spécifique pour les sportifs[7]. Les premiers stades eux-mêmes ne sont que des prairies et les pistes seulement des routes[8].

.jpg.webp)

Avant le début du XXe siècle le tennis prend une place prédominante[9]. Il voit progressivement arriver des vêtements mieux étudiés, par l'usage de couleurs claires et de tissus plus légers. Il se pratique toujours en robe ne montrant ni la gorge, ni les bras. Parfois très travaillées, ces tenues sont publiées dans les revues de mode[10]. L'automobile est elle aussi alors considérée comme une récréation sportive[9]. De nombreux clubs sont créés, comme le Stade français proposant cyclisme, aviron, football ou tennis, et fréquenté par les hommes ou les femmes. Les loisirs doivent être actifs : canot, baignade, randonnées, ou le vélo qui gagne régulièrement des pratiquants[11]. Les premiers Jeux olympiques se déroulent à Athènes. Ces multiples activités nécessitent toutes une adaptation des costumes existants ou l'invention de nouvelles tenues. Bien que toujours ajustés[12], la liberté corporelle qu'apporte ces vêtements va influencer la tenue quotidienne, le confort remplaçant peu à peu le formalisme. Les grands tailleurs tels Redfern, Creed ou Burberry se font une spécialité des vêtements de loisir ou de l'adaptation d'habits quotidiens qui conviennent aux sports[12] - [13].

Vers le début du XXe siècle le sport se pratique en costume ou avec une veste, souvent avec un chapeau, et le corset féminin n'a pas totalement disparu même si vers cette période, la silhouette est plus fluide[14] ; les premiers « chandails de sport » ou « tricots à manches longues » font leur apparition, ainsi que les premiers maillots à coupe ajustée, distinguant les pratiquants des spectateurs[15]. Il est donc établi le principe de tenues spécifiques pour le sport[16] avant la Première Guerre mondiale. Malgré tout, une franche séparation n'est pas de mise pour tous. Les dérivations d'habits quotidiens dominent toujours[7]. L'alpinisme se pratique en jupe boutonnée avec une culotte en dessous, le golf en manteau souple tricoté pour les femmes, le bain avec une petite jupette tout comme l'athlétisme, le vélo avec des habits de tous les jours, le tennis dans une robe chasuble. Le tir à la carabine, le canotage, l'escrime le cricket, le croquet, le tir à l'arc font partie des sports adoptés, souvent par le milieu privilégié[12], ainsi que le ski.

La flanelle sert régulièrement à confectionner les costumes sportifs[17]. La laine est très présente, l'industrie du lainage est florissante[14]. Le Catalogue de la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne propose quelques vêtements spécifiques pour chaque activité à l'aube de la Première Guerre mondiale[18] que ce soit le sport de loisir ou les véritables activités sportives, comme une « jupe transformable en culotte » pour le cyclisme, des « vestes à forte toile pour les escrimeurs » ou des « maillots sans bras, sans jambes pour gymnastique » et autres maillots à rayures[15] - [19]. Année après année, les bras et les jambes se dénudent, maillot et cuissards deviennent communs[8]. Superga commercialise la première chaussure de tennis en toile et caoutchouc[20].

La fin de la Première Guerre mondiale engendre une frénésie d'activité et de consommation[21]. Avec les Années folles, la silhouette évolue profondément[22]. Les jupes raccourcissent, et la minceur est de rigueur, sans corset[n 1]. Les pratiques sportives touchent plus de pratiquants[23] de diverses classes sociales. Moins élitistes, certaines se popularisent : toujours le tennis, mais également la boxe, le patin à glace[24], l'aviron, l'équitation, le polo, la gymnastique[21] pratiquée en « club de santé » et qui permet aux femmes de maigrir[25]. La photographie de mode, qui remplace l'illustration, montre de temps en temps des femmes en tenue de sport[26]. « Le sport a plus à voir que toute autre chose avec l'évolution de la mode aujourd'hui » écrit Vogue en 1926[27]. L'époque coïncide avec les recommandations des scientifiques sur l’aspect bénéfique du soleil : le bronzage devient à la mode[28]. Le survêtement apparait vers cette époque[29]. L'entreprise de bonneterie Le Coq sportif se convertit au sport. Le pull-over (« chandail »), apprécié durant la guerre pour ses qualités thermiques, passe du sport à la rue ; il devient un élément omniprésent du vestiaire masculin. Il donne une allure nouvelle et décontractée lorsqu'il remplace le gilet sous la veste ou qu'il est associé à la culotte de golf : les hommes portent parfois à la ville des pantalons de cette forme[30] - [31]. Ces deux éléments restent des exceptions : à cette époque, les tenues de sport peuvent influencer la mode de la rue, mais quittent rarement les terrains[8]. Une différence marquée se fait entre le sportif cherchant la performance et celui pratiquant une activité physique[32]. Les compétitions se multiplient, deviennent des spectacles[22]. Les Jeux olympiques de 1924, qui ont lieu en France été comme hiver, marquent la disparation définitive des habits quotidiens pour les activités physiques. Chaque équipe possède son habillement spécifique et reconnaissable : les vêtements s'adaptent maintenant à chaque sport et « ce n'est plus la tenue de la rue qui inspire la tenue sportive, mais l'inverse[33]. »

Du vêtement de sport au vêtement de ville

.jpg.webp)

La différenciation entre « activité sportive » et « ville » s'estompe[34] : après la crise de 1929 les tenues de sport se montrent plus facilement dans la rue[35] - [36]. La phase de transformation du vêtement d'inspiration sportive vers un habit citadin est en marche[37]. C'est l'apparition de la « mode sportive » à l'origine du sportswear[23]. Tenues plus simples, non coordonnées, elles sont d'une grande influence sur la mode, même si elles restent alors considérées parfois comme « débraillées »[34] : pour les hommes, les pantalons en flanelle ou en lin, veste rayées, chaussures claires sont décontractés[38]. Les stations de montagne ou balnéaires sont lieu de chic pour se montrer[1]. Les premiers shorts féminins sont diffusés pour les activités estivales[n 2], plutôt liées à la plage[35] ou à quelques sports. Alice Marble joue avec short blanc dès 1932[39]. En phase avec les tendances de mode de l'époque, les jupes de tennis raccourcissent et le pantalon se répand pour les femmes ; pour les hommes, c'est l'émergence des polos[40] - [n 3].

.jpg.webp)

Juste avant la Seconde Guerre mondiale, si la jupe-culotte existe, les femmes restent encore en jupe sur le vélo[41]. Cette jupe-culotte prend le dessus à la sortie de la guerre, permettant aussi aux femmes de monter en voiture plus facilement et d'être tout simplement « en mouvement »[42]. Les magazines de mode, à commencer par le Vogue américain, ne laissent plus l'exclusivité de leurs pages à la haute couture et font entrer le sportswear[43] - [n 4]. Celui-ci va durablement s'implanter aux États-Unis durant la guerre avant de déferler sur l'Europe à la fin du conflit[44].

Dans les années 1960 les fibres synthétiques[n 5] développées avant guerre sont largement diffusées dans le prêt-à-porter, plus particulièrement pour les sous-vêtements et les tenues de sport[45]. Les États-Unis, avec leur tenues plus décontractées à base de baskets et vêtements de sport, vont largement influencer la mode en diffusant leur style nouveau[24]. Vers les années 1970, il est courant que les échanges se fassent entre la mode quotidienne et les terrains de sports[24]. Au milieu de la décennie, la différenciation entre vêtements de sport et tenue du quotidien n'est plus nette, le survêtement apparait dans la rue et à l’entrainement[46]. Le footing est une activité physique qui se popularise ; elle « se pratique en ville et donc, encourage à soigner son look puisqu'on est vu par les autres » signale Florence Müller[20].

Les clubs de remise en forme se diffusent aux États-Unis tout d'abord ; l'époque est aux corps musclés, harmonieux et entretenus : la beauté s'obtient par le sport[47]. Les fabricants commercialisent, souvent à base de Lycra[n 6], des tenues indifféremment réalisées pour l’exercice physique ou les loisirs : justaucorps, leggings, guêtres, shorts font partie de nombre de garde-robes dans les années 1980 avec l'avènement de l'aérobic[24] mais aussi de la course[47]. Les skateurs et basketteurs deviennent source d'exemple pour nombre d'adolescents[24], mais également le surf, la planche à voile[46] ou le snowboard plus tard ; cette tendance dérivera sur le streetwear. Les sportifs célèbres se transforment en image publicitaire des équipementiers, permettant à ces derniers d'augmenter les ventes[24] : le tennis, rugby ou football créent des leaders d'opinion. Cette tendance perdure jusqu'au XXIe siècle[48] : après ces équipementiers dans les années 1980, certaines marques de luxe choisissent à leur tour, comme image publicitaire, des sportives[49].

Vêtements larges et confortables, l'ensemble pantalon de survêtement en coton molletonné, sweat à capuche et basket est devenu une tenue incontournable[50] au même titre que le leggings, même si tous deux sont parfois « considérés comme ringards »[51] - [n 7]. Depuis que le survêtement s'est répandu dans les années 1980 à 1990[53], la presse ne cesse d’annoncer son éternel retour[54] - [55]. Les vêtements de sport deviennent « homewear »[56] - [n 8] et streetwear, portés chez soi ou dans la rue[55]. « Uniforme » devenu courant, le sportswear est pourtant considéré de façon antinomique comme « une volonté de casser les codes, de sortir du formalisme vestimentaire »[55]. Vers les années 2010, des marques de sport comme Fila, Ellesse ou Kappa sont relancées[60], ou Champion qui n'a jamais cessé d'alterner entre les équipements et le sportswear[61].

Frontières poreuses entre mode et sport

Mélanges et influences réciproques

Les frontières restent parfois floues entre les emprunts des créateurs de mode au sport et la confection par les marques, initialement liées à l'activité sportive, de vêtements quotidiens et fonctionnels[24]. Dès le début du XXe siècle, les couturiers développent des lignes pour l'engouement du sport ou des loisirs actifs.

Jean Patou ouvre au milieu des années 1920 une boutique de vêtements de sport, « Le Coin des sports » rue Florentin à Paris ; sont commercialisés des articles comme des tenues de bain, de golf, de croisière et de tennis[62]. Le point de vente est un succès et les femmes s'approprient les ensembles, jupes ou sweater pour porter la journée[63]. La joueuse de tennis Suzanne Lenglen est habillée par le couturier d'une jupe plissée courte en soie pour ses matchs, à laquelle est adjoint un cardigan issu du vestiaire masculin[62]. Elle va imposer la mode des tenues sportives élégantes, pragmatiques et simples[30] - [64]. « La silhouette sportive, c'est le chic absolu » affirme Jean Patou[1]. Mais Jean Patou habille également Helen Wills la grande rivale de Suzanne Lenglen[65]. Quelques années plus tard, il crée la ligne « Sport et Voyages » avec des modèles luxueux inspirés du sport[63] puis une collection dédiée spécifiquement au ski[66]. Marcel Rochas ou Hermès vont suivre l'exemple de Patou et dessiner eux aussi pour les activités sportives[23]. Jacques Heim va même ouvrir à Cannes et Biarritz des boutiques consacrées aux vêtements de sport[39]. Lucien Lelong, Madeleine de Rauch ou Jeanne Lanvin excellent dans la création de tels vêtements[28]. Coco Chanel transforme le pantalon masculin de yachting pour ses clientes[24] offrant ainsi praticité et liberté de mouvement[67]. Elle commercialise également un « pyjama de plage »[68]. Certaines maisons de couture comme Elsa Schiaparelli, Patou ou Delaunay sont reconnues pour leurs maillots de bain en coton, jersey ou même en laine, cette dernière étant pourtant inconfortable à la plage[69]. Ces années là, Fémina écrit : « Robe de ville ou robe de sport ? L'une et l'autre puisque l'une des fantaisies les plus nettement caractérisées du couturier moderne consiste à nous vêtir toute la journée en sportive[37]. »

Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence américaine reste incontournable avec des créatrices de mode telles Tina Leser (en), Clare Potter (en), Claire McCardell[70] - [71] ou, surtout, Bonnie Cashin[72]. « À son époque, tous les modélistes allaient faire leur shopping chez Christian Dior et chez Chanel, copiaient leurs créations puis les vendaient à Manhattan, dans leurs boutiques de Fifth Avenue. Claire McCardell n'a rien copié, elle s'en est inspirée. Elle en a tiré le meilleur, pensant à toutes ces riches New-yorkaises en week-end dans les Hamptons »[32].

Plusieurs stylistes montent, au cours de leur carrière, des collections et marques d'inspiration sportive. Lanvin en 1997, Donna Karan avec « DKNY Active », Prada avec « Prada Sport »[n 9], Ralph Lauren avec « Polo Sport »[24]. Alexander Wang, connu pour ses inspirations sportswear permanentes dans ses collections[73] - [74], se lance en 2008 dans le « luxe athletic clothes »[75]. « Les créateurs vouent un culte au vêtement fonctionnel. Il est tout le contraire du vêtement de mode » précise l'historienne Florence Müller[3]. De plus, cela leur permet d'explorer des domaines différents[71]. C'est à partir des années 2000 que l’industrie de la mode, de la fast fashion au luxe, commence à s'intéresser progressivement et sérieusement au sportswear[76] - [77] - [78], jusqu'à le faire défiler sur les podiums[79] - [80] : le marché mondial du sportswear représente un chiffre d'affaires de 282 milliards de dollars en 2016[76]. Au cours des années, les différenciations s'estompent de plus en plus[74] - [81] : une « hybridation » de la mode et du sport permettant d’accéder à une clientèle plus large[51] - [82].

De plus, le sportswear sert de locomotive pour les matières techniques : les sportifs restent à la recherche d'innovations, tels les microfibres, les textiles intelligents allant vers les basiques de la solidité, la performance, le confort, la légèreté ou l'élégance[83] - [75]. De leur côté, les marques utilisent la « validation scientifique de la performance technique » dans leur mercatique publicitaire[84]. Nicolas Ghesquière précise pour cette évolution qu'elle « réside, selon moi, dans la fusion entre sport et sophistication. […] Ce qui est neuf, c'est l'émergence de vêtements hybrides qui intègrent des éléments de sport et sont en même temps embellis, décoratifs[85]. »

Fusion de la mode et du sport

Au début du XXIe siècle, les entreprises, Nike et Adidas en tête, font appel à des stylistes reconnus[48] - [86] - [87]. Dans un échange d'influences, nombreux sont les créateurs de mode qui vont prendre l'habitude d'associer leur nom avec les marques[84], pour créer quelques pièces ou toute une collection, de façon éphémère ou sur le long terme. Au cours des années, des marques de plus en plus luxueuses deviennent demandeuses de collaborations[80].

Yohji Yamamoto, précurseur dès 2001[51] - [78] - [n 10], coopère avec la division Adidas Sport Style, pour sa collection automne/hiver. Les mannequins de son défilé présentent ses créations, chaussées de prototypes de basket prêtées par la marque allemande très implantée au Japon[88]. Le défilé est un tel succès que les modèles de chaussures sont commercialisés et se vendront très bien[88]. Adidas propose alors peu après au créateur japonais de créer la marque commune, « Y3 »[57] - [89] - [90], association de l'initiale du créateur et de la marque aux « 3 » bandes[77] - [91]. « À l'époque j'observais la façon dont les gens adaptaient l'élégance classique à un sens du confort. Aujourd'hui, l'une n'existe pas sans l'autre » précise-t-il plus tard[57].

Son compatriote Junya Watanabe, travaille aussi avec Adidas, mais également Nike, Converse, Kangol ou Lacoste[92]. Stella McCartney dessine également pour Adidas pendant plus d'une décennie, et pour la collection « StellaSport »[93]. La styliste britannique conçoit en premier lieu des vêtements directement utilisés pour les activités sportives et non pour la « ville », en apportant une valeur stylistique[75] - [n 11]. La marque allemande réitère avec Jeremy Scott (dont 2008 pour Adidas Originals (en)) puis Mary Katrantzou (en)[67] - [87]. Tory Burch développe sa propre collection de vêtements de yoga et la marque « Tory Sport »[95]. Alexander McQueen sous sa ligne « Black Label », ainsi que Hussein Chalayan, signent des modèles pour Puma[96] ; ce dernier devient « directeur de la création » pour la marque en 2008 et présente des créations en latex moulé[84]. Comme des Garçons dessine pour Speedo[97] et la marque Fred Perry. Nike coopère avec Riccardo Tisci[96], Virgil Abloh et sa marque Off-White, Balmain, Givenchy [51] ou encore Kim Jones[98]. Raf Simons crée des gammes pour Asics, Fred Perry ou Adidas[99]. Les baskets sont souvent le premier lien qui rapproche puis mélange la mode et le sport[100]. Nombre de marques sans réelle légitimité avec l'activité physique vendent d'ailleurs des sneakers à leur nom[101].

Notes et références

Notes

- En quelques années, les corsets sont remplacés par une combinaison type « chemise-culotte ».

- Les prémices du short ou cuissard masculin datent de la fin de XIXe siècle.

- L'entreprise Lacoste est fondée en 1933.

- En parallèle, voir l'article Toni Frissell.

- Tergal, polyester, Dralon, Orlon, Lycra, Tactel et même Vectran…

- Déjà lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 les maillots de bain des athlètes sont composés de Lycra.

- Karl Lagerfeld : « Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc, vous vous mettez à acheter des joggings[52]. »

- Fin des années 2010, le mot-valise de « athleisure »[57] - [51] - [55] - [29] composé de « athlète » et de « leisure (loisirs) » est régulièrement employé. L'Express donne comme tentative de définition : « […] inspirée par le sportswear, revenu en grâce ces dernières saisons, la mode anatomique offre désormais au corps la notion de bien-être et de confort. Débarquée il y a deux ans [2015] des États-Unis, cette tendance répond à la passion générale pour le fitness et la fonctionnalité des vêtements de sport, adaptés pour être portés aussi bien le week-end qu'au bureau[58]. » Ou, « athleisure — traduisez « athloisirs » — au croisement du gymwear stylé et du vêtement à porter partout […] ses tenues hybrides expriment la fierté de montrer un corps sculpté »[59]. L'Obs explique le terme comme « à mi-chemin entre streetwear et vêtements de sport »[53].

- Prada reste considéré comme un des importants précurseurs dans le fait d'avoir créé des collections hybrides entre sport et vêtements quotidiens dès le début du XXIe siècle[37].

- D'autres créateurs de mode, comme Jean-Charles de Castelbajac qui collabore dans les années 1980 avec Ellesse, Jean-Paul Gautier ou Vivienne Westwood qui organisent des défilés avec des mannequins chaussés de basket par exemple, avaient été précurseurs bien avant, mais pas avec autant de retentissements que la collection de Yohji Yamamoto. Plusieurs sources coïncident pour retenir ce créateur ainsi que cette date de 2001 comme symbole du début des collaborations entre sport et mode avec, surtout, l'association de deux noms pour un produit commun.

- Stella McCartney précise s'être lancé dans ce domaine car « les modèles sportswear pour femme étaient vraiment trop peu appréciés, sous-estimés, comme s'ils ne recevaient pas la même attention au détail ou la même sophistication que les modèles masculins […] Je voulais que ça change, je voulais agir, j'ai donc discuté avec Adidas de performance sportive, parce que je pensais qu'on méritait mieux[94]. »

Références

- Grasse 2015, p. 13.

- Grasse 2015, p. 15.

- Pleeck 2014, p. 47.

- Bruna 2018, S'exercer bien habillé, p. 281.

- Örmen 2000, 1850-1919 Le Sport, p. 138.

- Bruna 2018, S'exercer bien habillé, p. 284.

- Grasse 2015, p. 8.

- Grasse 2015, p. 9.

- Örmen 2000, 1850-1919 Le Sport, p. 139.

- Bruna 2018, S'exercer bien habillé, p. 282 à 284.

- Örmen 2000, 1850-1919 Le Sport, p. 138 à 139.

- Mendes 2011, p. 30.

- Fogg 2013, Des vêtements pratiques pour les femmes, p. 204.

- Fogg 2013, Des vêtements pratiques pour les femmes, p. 205.

- Grasse 2015, p. 10.

- Grasse 2015, p. 18.

- Mendes 2011, p. 47.

- Bruna 2018, La mode masculine et le figure mythique du prince de Galles, p. 323 à 331.

- Bruna 2018, Un pantalon pour femme, p. 380.

- Parisot 2014, p. 118.

- Fogg 2013, Les tenues de sport et le stylisme, p. 252.

- Grasse 2015, p. 32.

- Grasse 2015, p. 33.

- Worsley 2011, p. 64.

- Fogg 2013, Le modernisme, p. 2240.

- Angeletti 2007, p. 82.

- Harrison 1992, p. 36.

- Mendes 2011, p. 67.

- Represa 2016, p. 38.

- Bruna 2018, La toilette d'une garçonne moderne, p. 341.

- Örmen 2000, Années 20, p. 235 à 236.

- Guillaume et Faure 2013.

- Grasse 2015, p. 11.

- Mendes 2011, p. 69.

- Bruna 2018, Les années 1930 : rupture ou continuité ?, p. 362.

- Örmen 2000, Années 30, p. 259.

- Abriat 2021, p. 100.

- Mendes 2011, p. 70.

- Fogg 2013, Les tenues de sport et le stylisme, p. 253.

- Mendes 2011, p. 92.

- Bruna 2018, Un pantalon pour femme, p. 381.

- Angeletti 2007, p. 152 à 153.

- Angeletti 2007, p. 152.

- Angeletti 2007, p. 138.

- Mendes 2011, p. 191.

- Örmen 2000, Vers le triomphe du corps, p. 441.

- Mendes 2011, p. 212 à 213.

- Mendes 2011, p. 280.

- Abriat 2017, p. 51.

- Örmen 2000, Années 80, p. 493 puis 502.

- Abriat 2017, p. 48.

- Represa 2016, p. 36.

- Moulinet 2020, p. 109.

- Represa 2016, p. 36 puis 39.

- Dolivo 2016, p. 132.

- Grasse 2015, p. 7.

- Represa 2015, p. 36.

- C. Brunel 2017, p. 40.

- J. Brunel 2019, p. 89.

- Represa 2016, p. 39.

- Key 1989.

- Milleret 2015.

- Grasse 2015, p. 39.

- Worsley 2011, p. 64 à 65.

- Grasse 2015, p. 38.

- Ngo-Ngok 2019, p. 121.

- Grasse 2015, p. 87.

- Grasse 2015, p. 6.

- Mendes 2011, p. 68.

- Mendes 2011, p. 122.

- Faure 2014.

- Fogg 2013, Le prêt-à-porter américain, p. 278.

- Fogg 2013, La mode sportive, p. 531.

- De Smet, p. 57.

- Fogg 2013, La mode sportive, p. 529.

- Abriat 2017, p. 49.

- Paquin 2003.

- Represa 2014.

- Pleeck 2014, p. 46.

- L.M. et Relaxnews 2017.

- Mendes 2011, p. 286.

- Grasse 2015, p. 60.

- Grasse 2015, p. 55 à 56.

- Fogg 2013, La mode sportive, p. 529 puis 531.

- Bacrie 2016, p. 41.

- Grasse 2015, p. 41.

- Mellery-Pratt 2015.

- Grasse 2015, p. 105.

- Grasse 2015, p. 61 puis 87.

- Fogg 2013, La mode sportive, p. 528.

- Fogg 2013, Le sportswear polyvalent, p. 529.

- Mendes 2011, p. 294.

- Grasse 2015, p. 63.

- Abriat 2021, p. 100 à 101.

- Abriat 2017, p. 48 à 49.

- Grasse 2015, p. 88.

- Worsley 2011, p. 65.

- Pizzuto 2016.

- Grasse 2015, p. 89.

- Grasse 2015, p. 106.

- Topaloff, p. 56.

Sources bibliographiques

- Martin Harrison (préf. Marc Lambron), Apparences : la photographie de mode depuis 1945, Paris, Éditions du Chêne, (1re éd. 1991 Jonathan Cape, Londres), 310 p. (ISBN 978-2-85108-762-1), chap. 2.

- Catherine Örmen, Modes XIXe et XXe siècles, Paris, Éditions Hazan, , 575 p. (ISBN 2-85025-730-3).

- Norberto Angeletti, Alberto Oliva et al. (trad. de l'anglais par Dominique Letellier, Alice Pétillot), En Vogue : L'histoire illustrée du plus célèbre magazine de mode, Paris, White Star, , 410 p. (ISBN 978-88-6112-059-4).

- Valerie Mendes et Amy de la Haye (trad. de l'anglais par Laurence Delage, et al.), La mode depuis 1900 [« 20th Century Fashion »], Paris, Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », , 2e éd. (1re éd. 2000), 312 p. (ISBN 978-2-87811-368-6).

- Harriet Worsley (trad. de l'anglais), 100 idées qui ont transformé la mode [« 100 ideas that changed fashion »], Paris, Seuil, , 215 p. (ISBN 978-2-02-104413-3), « Ce que la mode doit à l'exercice physique », p. 64 à 65.

- Marnie Fogg (dir.) et al. (trad. de l'anglais par Denis-Armand Canal et al., préf. Valerie Steele), Tout sur la mode : Panorama des chefs-d’œuvre et des techniques, Paris, Flammarion, coll. « Histoire de l'art », (1re éd. 2013 Thames & Hudson), 576 p. (ISBN 978-2-08-130907-4).

- Guénolée Milleret (préf. Alexis Mabille), Haute couture : Histoire de l'industrie de la création française des précurseurs à nos jours, Paris, Eyrolles, , 192 p. (ISBN 978-2-212-14098-9, lire en ligne), « L'élégante sportive vue par Patou », p. 83.

- (mul) Marie-Christine Grasse (dir.), Rebecca Arnold, Claude Boli, Rachel Pretti, Sophie Bramel, Emmanuelle Polle, Sandrine Jamain-Samson, Mette Bruun, Paul Miquel et al., Musée national du Sport, En mode sport : [exposition, Nice, Musée national du sport, 12 juin-20 septembre 2015], Paris, Somogy Éditions d'art, , 111 p. (ISBN 978-2-7572-0978-3).

- Denis Bruna (dir.), Chloé Demey (dir.), Astrid Castres, Pierre-Jean Desemerie, Sophie Lemahieu, Anne-Cécile Moheng et Bastien Salva, Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXIe siècle, Paris, Éditions Textuel, , 503 p. (ISBN 978-2-84597-699-3).

Sources presse

- Catherine Pleeck, « Va y avoir du sport », L'Express Styles, no supplément à L'Express n° 3279, 7 au 13 mai 2014, p. 46 à 47.

- Louise Parisot, « Du stade aux podiums », Paris Match, no 3413, 16 au 22 octobre 2014, p. 118 à 120 (ISSN 0397-1635).

- Marta Represa, « Les nouvelles tribus du sport », L'Express Styles, no supplément à L'Express n° 3317, 28 janvier au 3 février 2015, p. 36 à 39.

- Séverine De Smet et Anna Topaloff, « Sport & mode. Les noces dorées », O, no 9, , p. 54 à 57.

- Marta Represa, « L'avènement du survêtement », L'Express Styles, no supplément à L'Express n° 3369, 27 janvier au 2 février 2016, p. 36 à 39.

- Nathalie Dolivo, « Un survèt' vite ! », Elle, no 3673, , p. 130 à 133 (ISSN 0013-6298).

- Lydia Bacrie, « Le futur au présent », L'Express Styles, no supplément à L'Express n° 3389, 15 au 21 juin 2016, p. 40 à 41.

- Charlotte Brunel, « Le sacre du corps », L'Express Styles, no supplément à L'Express n° 3421, 25 au 31 janvier 2017, p. 38 à 41.

- Sophie Abriat, « L'enquête mode : athleisure », La Parisienne, no supplément au Parisien n° 22 631, , p. 46 à 51.

- Jacques Brunel, « Le cycliste fait la roue », l'express diX, no Les cahiers de L'Express, , p. 86 à 89.

- Pauline Ngo-Ngok, « En piste ! », L'Express, , p. 120 à 121 (ISSN 0014-5270).

- Magali Moulinet, « La revanche du « homewear » », L'Obs, no 2923, , p. 108 à 110 (ISSN 0029-4713, lire en ligne, consulté le ).

- Sophie Abriat, « Comment le sportswear s'est hissé sur les podiums », L'Obs, no 2940, , p. 98 à 101 (ISSN 0029-4713).

Sources web

- (en) Janet Key, « Sara Lee Adds Champion Sportswear To Wardrobe », sur chicagotribune.com,

- Paquita Paquin et Cédric Saint-André Perrin, « Prêt-à-sporter », sur next.liberation.fr,

- Hélène Guillaume et Émilie Faure, « Un sportswear à la française », sur madame.lefigaro.fr,

- Marta Represa, « Comment porter le néo-sport », sur lexpress.fr,

- Émilie Faure, « Robe moulante cherche corps athlétique », sur madame.lefigaro.fr,

- (en) Robin Mellery-Pratt, « Why Are Sportswear Giants Nike and Adidas Embracing Fashion? », sur businessoffashion.com, The Business of Fashion,

- Alexandra Pizzuto, « Pourquoi le foot est devenu la nouvelle obsession de la mode ? », sur Marie Claire, (consulté le )

- L.M. / RelaxNews, « Comment le luxe est tombé amoureux du sportswear », sur leparisien.fr,

Annexes

Bibliographie

- Frédéric Tain, Sport : un marché en or, distribution et industrie du sport et des loisirs, Carnot, , 159 p. (ISBN 978-2-912362-24-7, BNF 37092722, lire en ligne)

Articles connexes

- Économie du sport

- Mode fitness (en)

- Hood By Air (en)

- Histoire du sport

- Sport connecté

- Pascal Monfort

- Juicy Couture

- Rick Owens

- Ivy League

- Jodhpurs

- Cycliste