Sidi Ahmed Benyoucef

Sidi Ahmed Benyoucef est un saint musulman algérien du XVe siècle, auteur de dictons satiriques fort populaires en Algérie. Son mausolée se situe à Miliana, ville dont il est le saint parton.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Autres noms |

al-Râchidî |

Figure de mysticisme soufi, et en conflit avec les Zianides, il joue un rôle de pionnier dans l'établissement ottoman en Algérie, en soutenant la résistance menée par les Barberousse contre les Espagnols.

Biographie

Origine et vie familiale

Sidi Ahmed Benyoucef est né à la Kalâa des Beni Rached, selon la version la plus courante[1], près d'Oran, en 1432[2], moins d'un siècle avant la conquête de la ville par les Espagnols[3].

Ahmed est le nom du saint, Youcef serait le nom de son père ou de son grand-père[1]. Ses biographes le représentent comme un homme grand de taille, de caractère jovial. Il portait un turban, une djellaba et un burnous blancs[4].

Des généalogistes lui donnent une origine arabe chérifienne. Mais c'est un Berbère, ainsi que le montre le nom de certains de ses ancêtres : Yamdas, Yaâla[1]. On le rattache souvent à la tribu des Maghraouas. Son principal biographe, Al-Sabbagh, lui attribue des mots et des phrases en berbère. Ainsi, il se faisait appeler ddada (mot berbère qui signifie «grand frère»)[1]. Selon une autre légende, Benyoucef était le fils d'un saint du Gourara, un certain Mansour, surnommé Boukerkour, dont le tombeau est encore visité de nos jours[1].

Ahmed Benyoucef a eu plusieurs épouses, dont on connaît les noms de quatre : Setti, Kalila, Aïcha et Khadidja. Son épouse Setti, va lui donner des enfants, notamment Mohamed Al-Seghir, surnommé Ameziane (en berbère, le jeune). Avec Setti, il aurait eu également une fille appelée Aïcha qui est morte au cours d'un séjour au Sahara[4].

Mystique soufi

Sidi Ahmed Benyoucef aurait suivi des cours de maîtres soufis de son époque, notamment le mystique Ahmed Zarrouq Al-Barnousi qui l'a initié au soufisme et au mysticisme musulman, notamment à la tariqa des Chadhiliyya[1]. Il se retire, à Seguia el-Hamra pour enseigner le soufisme et tout spécialement la doctrine de Abd al Qadir al-Jilani. Il ne quitte cette région qu'après avoir formé un autre maître qu'il laisse à la tête de la zaouia. Après cette retraite, il se dirige alors vers le Maghreb central[5].

Sidi Ahmed Benyoucef séjourne dans plusieurs villes de l'Ouest algérien : à Oran, Mostaganem, Tlemcen, ville du précurseur du soufisme maghrébin Sidi Boumediene. Il vécut quelques années avec des saints auprès desquels il enrichissait son inspiration spirituelle et ses connaissances divines[6]. II se manifeste à Mascara chez les Hasham de Ghriss, au milieu de marabouts solidement ancrés. On le retrouve également à Médéa, à Blida, et enfin à Béjaïa[6]. Ses séjours dans l'Ouarsenis et le Djurdjura, en Kabylie, ont été les plus longs[1].

Vers 1502, de retour à Mostaganem, Sidi Ahmed Benyoucef est livré à de nombreuses polémiques. La plus chaude controverse, évoquée dans les manâqib, est celle qui l’oppose à Abd-al-Rahmân b.Aïsa, grand théologien orthodoxe de la ville. Elle persiste presque six mois avant d'être remportée par lui. Reconnaissant sa défaite et l'étendue de la science de l'exégèse, le mufti devient un de ses plus grand zélés[6].

Ses disciples les plus célèbres sont : Ahmad b. Shâa, patron des Beni Zarwal, qui est également gagné par la cause ottomane, Shihab al-Din al-Qastalani, Abdaslam b. Mashish, et S.Bahloul[6]. En outre, il a eu comme élève le célèbre ouali du Djurdjura Sidi Mohamed Ech-Cherif de la Kalâa des Béni Rached. Quant à son élève de Saguiet El Hamra, Sidi Mohamed Ben Abderrahmane Es Souhli, il compte parmi ses élèves Sidi Abdelkader Ben Mohamed, plus connu sous le nom de Sidi Cheikh, Sidi Yahia Ben Safia et Sidi Ahmed Ben Moussa, le fondateur de la zaouia de Kerzaz[5].

Opposant au pouvoir zianide

Contemporain du début de XVIe siècle, une période marquée de transition et de lutte pour le pouvoir, Sidi Ahmed Benyoucef incarnait comme tant d'autres mystiques, le soulèvement des autochtones contre les abus du pouvoir zianide et la résistance contre les Espagnols[7]. Il joue ainsi un rôle politique en soutenant, contre eux, la cause de Khayr ad-Din Barberousse, le nouveau maître d’Alger pour le compte des Ottomans[8]

Le relâchement religieux de la dynastie régnante et le danger chrétien qui ne cessait de grandir, le poussent à jouer un rôle éminent dans les affaires politiques locales. Son influence et ses succès parmi la population d'Oran, lui attire la jalousie de l'émir Abu Abdallah, qui le persécute avant de le condamner à mort. Mais celui-ci, selon la légende, dût échapper miraculeusement au bûcher[9].

En rassemblant ses fidèles et ses biens pour aller installer dans la plaine du Chelif, le saint lance aux Zianides son mot célèbre : « Vous nous avez causé des inquiétudes que Dieu vous en cause par terre et par mer ». Les résultats de cette invocation ne se font pas attendre, les Espagnols venus par la mer s'emparent d'Oran en 1509 et les Turcs venus par voie terrestre entrent à Tlemcen en 1517[10].

Il joua un rôle de pionnier dans l'établissement turco-ottoman en Algérie[9]. En conflit avec les Zianides qui cherchaient un compromis avec les Espagnols. Sidi Ahmed Benyoucef donne à Arudj Barberousse qu'il aurait connu, une mission de djihad au Maghreb. Ce dernier, pour l’en remercier, lui aurait fait plus tard un don à la zâwiya de Miliana[3].

Mort

Quelques années avant sa mort, il part faire le pèlerinage à la Mecque. Il attendait la mort de le sultan Aba Abdallah, son ennemie juré, pour revenir à Tlemcen et rentrait aussitôt en lutte contre ses rivaux[9].

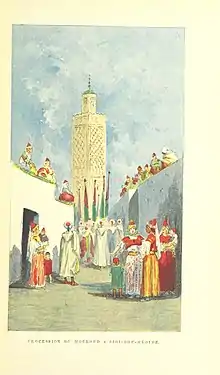

Lorsqu’il meurt en 1524, son cadavre est attaché à sa mule et enterré là où l’animal s’arrête, en l’occurrence un tas d’immondices à l’entrée de Miliana. On érige par la suite un sanctuaire à cet emplacement, qui deviendra un lieu de pèlerinage fréquenté[8].

Postérité

Sidi Ahmed Benyoucef est le saint-patron (walī) de la ville de Miliana en Algérie[11]. Il est l’un des walī les plus populaires dans tout l’Ouest algérien et de larges parties du Maroc[8] et l'une des figures les plus illustres du XVe siècle et les plus appréciées dans l'hagiographie locale et l'apologie religieuse[7].

On lui attribue des dictons satiriques (daâwî ), fort populaires en Algérie et extraordinairement fantasques[9]. Dans l'ethnographie coloniale, le saint est célèbre à la fois comme auteur présumé de dictons satiriques et comme patron de sectes hérétiques[10]. Ainsi, René Basset publie Les dictons satiriques attribués à Sidi Ahmed ben Yūsuf en 1890[12]. Son double personnage, oscillant entre l'orthodoxie et les tendances gnostiques suspectées, provoque sa « popularisation » et l'inclination folklorique de sa postérité. Ses connaissances mystiques et son orthodoxie, reconnues par les uns, récusées par les autres, deviennent objet de polémiques et de suspicions[9].

Son biographe et disciple Muhammad al-Sabbâgh al-Qalai est l'auteur Bustân al-Azhâr jî Manâqib Zimzim al-Akhyâr wa al-Anwâr Sidi Ahmad Yûsuf al-Râchidî al-Nasab w l-Dâr, qui est sans doute la biographie de saint la plus célèbre au Maghreb. Ses copies manuscrites se comptent par dizaine dans les bibliothèques publiques et privées[10].

Avant de mourir, Sidi Ahmed Benyoucef avait désigné son fils aîné Muhammad Marzûqa né de sa première femme comme héritier de sa baraka. Ainsi, la transmission du charisme du saint devient héréditaire[10]. Marzûqa comme son père, est emprisonné dans les geôles zianides et comme lui, il a failli mourir sur un bûcher[10]. Ses descendants sont restés toujours fidèles aux Ottomans[9].

Le saint est revendiqué par des sectes hérétiques mahdistes, qui ont projeté sur lui leurs fantasmes apocalyptiques. Le Bustân fait peser un silence total sur l'usage emblématique du saint par les hérésies chiliastiques[10]. En effet, pour certaines d'entre elles, le poste du Sauveur était resté vacant depuis la disparition du Mahdi Ibn Toumert. C'est le cas des Akâkiza du Maroc qui retrouvent dans la personne du saint, le catalyseur de leurs espérances[10]. Échappés à la débâcle des Almohades, ils seront en proie à de fréquentes campagnes inquisitoriales, à l'initiative des oulémas. Au milieu du xve siècle, ils sont objet d'une vaste campagne menée du mufti de Taza[10].

Le cadi de Fès, Muhammed Yûsuf al-Majjâ se prononce sur leur mise à mort, s’ils ne se repentissent pas. Il dénonce aussi leur usage de Sidi Ahmad Yûsuf pour justifier de leur débauche et de leur corruption. De cette filiation controversée, le saint est disculpé par ses biographes orthodoxes. Ils insistent sur son image de saint orthodoxe et à défaire les hérésies mahdistes de toute légitimité[10].

Derrière le tombeau du saint, se trouve celui de sa mule, percé de trous où les malades passent leurs mains et leurs pieds dans l’espoir de guérir[8]. Lorsque les soldats français occupent Miliana en 1840, ils virent un lion près du tombeau du saint et le lendemain, un grand serpent descendre des étages et disparaître dans la fontaine. Le fait est que, sur les 1 100 à 1 200 hommes de la garnison, 800 périrent de maladies dans les mois qui suivirent. L’événement est de nature à frapper les esprits[8].

Le document d'al-Sabbâgh sur la vie du saint, donne également une indication sur l’état linguistique de cette région au XVIe siècle : il cite des phrases en lugha zanātiyya. On parlait encore le berbère au cœur de l’Oranie à cette époque[13].

Références

- « Une ville, une histoire : Sidi Ahmed Benyoucef (2e partie) », sur Djazairess (consulté le )

- https://www.idref.fr/085185558

- MEYNIER Gilbert, « Épilogue. Vers l’heure ottomane », dans : L'Algérie, cœur du Maghreb classique. De l'ouverture islamo-arabe au repli (698-1518). Paris, La Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2010, p. 303-315.

- « Une ville, une histoire : Sidi Ahmed Benyoucef (3e partie) », sur Djazairess (consulté le )

- A. Nadir, « Le maraboutisme : superstition ou révolution? », Cahiers de la Méditerranée, vol. 14, no 1, , p. 6 (DOI 10.3406/camed.1977.1426, lire en ligne, consulté le )

- L'Algérie mystique, op. cit. p. 37

- Kamel Filali, L'Algérie mystique : Des marabouts fondateurs aux khwân insurgés, XVe – XIXe siècles, Paris, Publisud, coll. « Espaces méditerranéens », , 214 p. (ISBN 2-86600-895-2), p. 36

- François Clément, « Les métamorphoses animales dans l’Islam populaire médiéval et moderne », dans Métamorphose(s) : XIIIe Entretiens de la Garennes Lemot, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », (ISBN 978-2-7535-4703-2, lire en ligne), p. 297–311

- L'Algérie mystique, op. cit. p. 38

- Houari Touati, « Approche sémiologique et historique d'un document hagiographique algérien », Annales, vol. 44, no 5, , p. 1205–1228 (DOI 10.3406/ahess.1989.283650, lire en ligne, consulté le )

- « Une ville, une histoire : Sidi Ahmed Benyoucef (1re partie) », sur Djazairess (consulté le )

- Tourneau, R. le, “Kalʿat Huwwāra”, Encyclopédie de l’Islam, Première publication en ligne: 2010.

- Despois, J., Marçais, G., Colombe, M., Emerit, M., J. Despois and Ph. Marçais, “Algérie”, in: Encyclopédie de l'Islam. Première publication en ligne: 2010