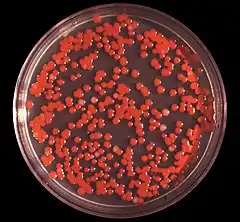

Serratia marcescens

Serratia marcescens est une espèce de bactérie, de bacille à Gram négatif de la famille des Enterobacteriaceae. Un agent pathogène humain, S. marcescens est impliqué dans des infections nosocomiales, en particulier des bactériémies dans des voies veineuses centrales, des infections urinaires et des infections de plaies. On le trouve couramment dans les voies respiratoires et urinaires d'adultes hospitalisés et dans le système gastro-intestinal des enfants. En raison de sa présence abondante dans l’environnement et de sa préférence pour la vapeur, S. marcescens se trouve généralement dans les salles de bains (notamment sur les jointures de carrelage, les coins de douche, les conduites d'eau de toilette et les lavabos), où il se manifeste par une coloration orangée ou orange et une pellicule visqueuse se nourrissant de matières contenant du phosphore ou des corps gras.

Une fois établi, l'éradication complète de l'organisme est souvent difficile, mais peut être réalisée en appliquant un désinfectant à base d'eau de Javel. Le rinçage et séchage des surfaces peut prévenir son développement.

S. marcescens peut également être trouvé dans des environnements tels que la saleté, des sites supposément « stériles » et le biofilm sous-gingival des dents. Pour cette raison, et parce que S. marcescens produit un pigment de tripyrrole rouge orangé appelé prodigiosine, il peut provoquer une coloration des dents. La voie biochimique pour la production de prodigiosine par S. marcescens est inconnue à l'exception des deux dernières étapes. Dans ces étapes, un monopyrrole et un bipyrrole subissent une réaction de condensation au moyen d'une enzyme pour former de la prodigiosine.

Identification

S. marcescens est un organisme mobile qui peut se développer à des températures allant de 5 à 40 °C et à des pH allant de 5 à 9. Elle se distingue des autres bactéries à Gram négatif par sa capacité à effectuer une hydrolyse de la caséine, ce qui lui permet de produire des métalloprotéinases extracellulaires censées fonctionner dans les interactions cellule à matrice extracellulaire. S. marcescens présente également une dégradation du tryptophane et de l'acide citrique. L’un des produits finaux de la dégradation du tryptophane est l'acide pyruvique, qui est ensuite incorporée à différents processus métaboliques de S. marcescens. Un produit final de la dégradation de l'acide citrique est le carbone. Ainsi, S. marcescens peut compter sur l'acide citrique comme source de carbone. Lors de l’identification de l’organisme, il est également possible de réaliser un test de rouge de méthyle, qui détermine si un micro-organisme effectue une fermentation mixte. S. marcescens donne un test négatif. Une autre détermination de S. marcescens est sa capacité à produire de l'acide lactique par métabolisme oxydatif et fermentatif.

| Test | Résultat[1] |

|---|---|

| Coloration de Gram | − |

| Recherche de l'oxydase | − |

| Production d'indole | − |

| Rouge de méthyle | > 70% − |

| Réaction de Voges-Proskauer | + |

| Acide citrique (Simmons) | + |

| Production de sulfure d'hydrogène | − |

| Hydrolyse d'urée | > 70% − |

| Phénylalanine ammonia-lyase | − |

| Lysine décarboxylase | + |

| Motilité | + |

| Hydrolyse de gélatine, 22 °C | + |

| Acide de lactose | − |

| Acide de glucose | + |

| Acide de maltose | + |

| Acide de mannitol | + |

| Acide de sucrose | + |

| Réduction de nitrate | + (à la nitrite) |

| Désoxyribonucléase, 25 °C | + |

| Lipase | + |

| Pigment | certains biovars produisent du rouge |

| Production de Catalase (24h) | + |

Pathogénicité

Chez l'homme, Serratia marcescens peut provoquer une infection opportuniste à plusieurs endroits, y compris les voies urinaires, les voies respiratoires, les plaies et les yeux, où il peut provoquer une conjonctivite, une kératite, une endophtalmie et des infections du canal lacrymonasal. C'est également une cause rare d'endocardite et d'ostéomyélite (en particulier chez les personnes qui utilisent des drogues intraveineuses à des fins récréatives), de pneumonie et de méningite. La plupart des souches de S. marcescens sont résistantes à plusieurs antibiotiques en raison de la présence de facteurs R, qui sont un type de plasmide portant un ou plusieurs gènes codant la résistance ; tous sont considérés comme intrinsèquement résistants à l'ampicilline, aux macrolides et aux céphalosporines de première génération (telles que la céphalexine).

Une forme clinique rare de gastro-entérite survenant dans la petite enfance est causée par une infection à S. marcescens. La couleur rouge de la couche peut être confondue avec une hématurie (sang dans les urines), ce qui peut entraîner des investigations inutiles par les médecins.

Chez le corail Corne d’élan, S. marcescens est la cause de la maladie de la variole blanche. Chez les vers à soie, il peut également causer une maladie mortelle, en particulier en association avec d'autres agents pathogènes.

Dans les laboratoires de recherche qui utilisent des drosophiles, leur infection par S. marcescens est courante. Il se manifeste par une décoloration rose ou une plaque dans ou sur les larves, les pupes ou les aliments à base d'amidon et de sucre (en particulier lorsqu'ils sont mal préparés).

S. marcescens provoque la maladie de la vigne jaune chez les cucurbitacées, entraînant parfois des pertes importantes dans les champs de melons.

Le professeur Jim Burritt et ses étudiants de l'université du Wisconsin–Stout ont découvert une nouvelle souche de S. marcescens dans le sang d'abeille (hémolymphe) provenant de ruches décimées par la destruction hivernale. Ses résultats de recherche ont été publiés et la nouvelle souche s'appelle sicaria, ce qui signifie assassin en latin. Le professeur déclare que S. marcescens sicaria peut contribuer à l'échec hivernal des colonies d'abeilles[2].

Histoire

Rôle possible dans les miracles médiévaux

En raison de sa pigmentation rouge causée par l’expression du pigment de prodigiosine et de son aptitude à croître sur le pain, S. marcescens est évoqué comme une explication naturaliste des récits médiévaux de l’apparence « miraculeuse » du sang sur le corporal de Bolsena. Le miracle s'est produit lors de la célébration d'une messe à Bolsena en 1263, dirigée par un prêtre de Bohême qui avait des doutes concernant la transsubstantiation ou la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ pendant la messe. Au cours de la messe, l'Eucharistie a semblé saigner et chaque fois que le prêtre essuyait le sang, d'autres apparitions apparaissaient. Cet événement est représenté sur une fresque du palais apostolique de la cité du Vatican, peinte par Raphaël.

Découverte

La Serratia marcescens est découverte en 1819 par le pharmacien vénitien Bartolomeo Bizio comme cause de la coloration rouge sang de la polenta dans la ville de Padoue. Quatre ans plus tard, Bizio nomme cet organisme en l'honneur de Serafino Serrati, physicien qui avait mis au point un bateau à vapeur. L'épithète marcescens (en latin «se décomposant») est choisie en raison de la détérioration rapide du pigment (les observations de Bizio l'ont amené à croire que l'organisme se décomposait en une substance ressemblant à un mucilage à maturité). Serratia est renommé Monas prodigiosus et Bacillus prodigiosus avant que le nom original donné par Bizio ne soit repris dans les années 1920.

Utilisation

Guerre biologique

Jusque dans les années 1950, Serratia marcescens a été considérée à tort comme un détritivore non pathogène et sa coloration rougeâtre a été utilisée dans des expériences scolaires pour dépister des infections. Pendant la guerre froide, elle est utilisée comme simulacre dans les tests de guerre biologique par l'armée américaine, qui l'avait étudiée dans le cadre d'essais sur le terrain en remplacement de Francisella tularensis, en cours de fabrication comme arme.

Les 26 et , la marine américaine mène une expérience secrète intitulée « Opération Sea-Spray », dans laquelle certains S. marcescens sont libérées par l'éclatement de ballons au-dessus de zones urbaines de la région de la baie de San Francisco en Californie. Bien que la marine ait déclaré par la suite que la bactérie était inoffensive, à compter du , 11 patients d'un hôpital local développent de très rares et graves infections des voies urinaires, et l'un d'eux, Edward J. Nevin, en meurt[3]. Les cas de pneumonie à San Francisco ont également augmenté après la libération de S. marcescens. La bactérie simulante a provoqué ces infections et la mort n’a jamais été établie de manière concluante. Le fils et le petit-fils de Nevin ont perdu le procès qu'ils ont intenté contre le gouvernement entre 1981 et 1983, au motif que le gouvernement avait l'immunité et que les chances que la bactérie pulvérisée ait provoqué la mort de Nevin étaient minimes. La bactérie également combinée avec du phénol et un simulant de l'anthrax, a été pulvérisée sur le sud du Dorset par des scientifiques militaires américains et britanniques dans le cadre des essais DICE menés de 1971 à 1975[4].

Depuis 1950, S. marcescens est une source croissante d'infection humaine, de nombreuses souches résistant à plusieurs antibiotiques. Les premiers signes de problèmes avec le vaccin antigrippal produit par Chiron Corporation en 2004 concernent une contamination par S. marcescens.

Traçage des écoulements souterrains

En raison de son aptitude à être cultivé sur des plaques de gélose sur des champs uniformes et bien colorées et de l’existence d’un phage spécifique à S. marscecens, elle est utilisée pour suivre les flux d’eau dans les systèmes de calcaire karstique. Des quantités connues de phages sont injectées dans un point fixe du système d'eau karstique et la sortie d'intérêt est contrôlée par un échantillonnage classique à faible volume à des intervalles de temps fixes. En laboratoire, les échantillons sont versés sur des pelouses de S. marscecens et incubés. Des plaques incolores dans les champs indiquent la présence de phages. On a prétendu que la méthode était sensible aux très hautes dilutions en raison de sa capacité à détecter des particules uniques de phage.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Serratia marcescens » (voir la liste des auteurs).

- (en) John G. Holt, Bergey's Manuals of Determinative Bacteriology, , p. 217

- (en) Université du Wisconsin–Stout, « Research buzz: Professor, students identify bacterium that may kill honey bees », sur thecre.com, (consulté le )

- (en) Bernadette Tansey, « Serratia has dark history in region / Army test in 1950 may have changed microbial ecology », sur San Francisco Chronicle, (consulté le )

- (en) Antony Barnett, « Millions were in germ war tests », The Guardian, (lire en ligne)