Saint-Véran

Saint-Véran (en occitan Sant-Veran ou Sent-Veran, prononcé localement San-Vran) est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Saint-Vérannais.

| Saint-Véran | |||||

Saint-Véran en hiver. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Hautes-Alpes | ||||

| Arrondissement | Briançon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras | ||||

| Maire Mandat |

Mathieu Antoine 2020-2026 |

||||

| Code postal | 05350 | ||||

| Code commune | 05157 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

171 hab. (2020 |

||||

| Densité | 3,8 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 42′ 03″ nord, 6° 52′ 06″ est | ||||

| Altitude | Min. 1 756 m Max. 3 175 m |

||||

| Superficie | 44,75 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Guillestre | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

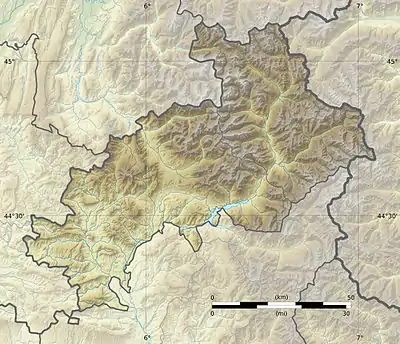

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Alpes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | page officielle | ||||

Géographie

Cette commune des Hautes-Alpes d’environ 200 habitants est entièrement située dans le parc naturel régional du Queyras.

Le centre du village (église) est situé à 2 042 m d'altitude et Saint-Véran est parfois qualifiée comme étant « la plus haute commune d'Europe »[1].

Cependant Tignes, commune située en Savoie, a un clocher à 1 790 m, mais la mairie, ainsi que sa seconde église, se trouvent à 2 100 m dans la station de ski construite à partir des années 1950. Saint-Véran est également précédé par Juf en Suisse (2 133 m) et Trepalle en Italie (2 069 m), mais ce sont des localités dépendant de communes dont le bourg principal est plus bas dans la vallée.

La devise ne porte pas seulement sur l'altitude à proprement parler, mais aussi sur la relation entre l'altitude et la culture du seigle, servant à faire le pain. Dans l'esprit des anciens habitants, Saint-Véran est le plus haut village où se mange le pain fait avec les céréales cultivées dans les champs alentour : « Lou plus aouto coumunoutas inte se mangeu lou pan de Diou » (« La plus haute commune où l'on mange le pain de Dieu » — inscription sur le cadran solaire sur le mur de l'église). Cependant, depuis les inondations de 1957 qui ont détruit les canalisations amenant l'eau au moulin, ce moulin n'existe plus et la farine n'est plus produite à Saint-Véran. La culture du seigle s'est aussi arrêtée après 1957.

L'altitude minimale de la commune est de 1 756 m et son altitude maximale de 3 175 m. Les communes de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix en Haute-Savoie, qui ont en commun le sommet du mont Blanc sur leur territoire, culminent en conséquence à 4 810 m, mais leur centre est plus bas que celui de Saint-Véran. La station de sports d'hiver de Val Thorens, située à 2 300 m sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville, est probablement la localité, habitée à l'année, la plus élevée des Alpes françaises.

Urbanisme

Typologie

Saint-Véran est une commune rurale[Note 1] - [2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3] - [4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5] - [6].

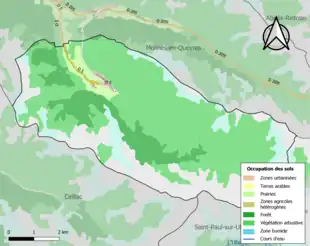

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 0,7 % | 31 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 3,0 % | 132 |

| Forêts de conifères | 12,9 % | 577 |

| Pelouses et pâturages naturels | 50,1 % | 2243 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 1,5 % | 68 |

| Roches nues | 20,5 % | 917 |

| Végétation clairsemée | 11,3 % | 505 |

| Source : Corine Land Cover[7] | ||

L'occupation des sols met en évidence la prédominance des alpages sur la forêt et les espaces ouverts avec peu ou sans végétation. Ceux-ci occupent la moitié du territoire.

Toponymie

Sant Veran en occitan, doit son nom à l'un des deux évêques qui furent canonisés : Véran de Cavaillon († 589), ou Wrain latinisé en Veranus ou Uranus, évêque de Cavaillon, fêté le 19 octobre et Véran de Vence († 449), évêque de Vence.

Les bergers de ce territoire se placèrent, ainsi que leurs troupeaux, sous la protection de saint Véran, le protecteur des bergers et de leurs troupeaux.

Histoire

Des mines de cuivre étaient exploitées dès l’âge du bronze (IIe millénaire av. J.-C.) sur le territoire de la commune[8]. La bornite y était extraite : certaines excavations y sont encore visibles (comme la Tranchée des Anciens)[9], ou des entrées de galeries, beaucoup plus récentes.

La légende de saint Véran de Cavaillon raconte que l'évêque de Cavaillon, né dans le Gévaudan au VIe siècle, blessa un dragon[10] qui ravageait la région de Cavaillon, dans le Sud du département du Vaucluse, et le chassa en lui ordonnant d'aller mourir dans les Alpes. Ce Coulobre, saignant lors de sa retraite, a laissé tomber des gouttes de sang ; d'où la présence en France d'autres villages nommés Saint-Vérand, dans le Vaucluse, l'Isère et le Rhône.

Une grande partie de la population fut protestante et avait fui les persécutions comme l'attestent le temple et les versets bibliques inscrits au-dessus des portes.

Autrefois, le village avait une activité artisanale importante : vannerie, outillage, ébénisterie, charpentes et agricole, élevage (chèvres, vaches). Il avait aussi une activité de production d'ardoises dans des galeries creusées dans la falaise.

En 1925, le village est choisi pour être reconstitué lors de l'exposition internationale de la houille blanche qui se déroule à Grenoble.

Les producteurs de l'émission de France 3, C'est pas sorcier y ont tourné deux éditions pour Noël 1995 et pour le réveillon 1996.

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Saint-Véran fait partie :

- de 2000 à 2017 de la communauté de communes du Queyras ;

- depuis le , de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.

Population et société

Démographie

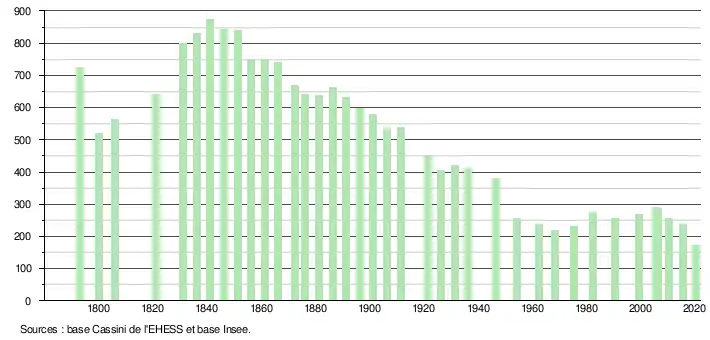

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[13].

En 2020, la commune comptait 171 habitants[Note 2], en diminution de 31,33 % par rapport à 2014 (Hautes-Alpes : +0,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Les élèves commencent leur scolarité à l'école primaire de Saint-Véran, qui accueille 25 élèves. Elle dépend de l'académie Aix-Marseille[16]. Ils poursuivent leur étude au collège de Guillestre[17].

Sports

Comme de nombreux villages des Alpes, les sports d'hiver sont présents à Saint-Véran, avec la présence d’équipements spécifiques et pistes[18]. Le sport est également praticable l'été, notamment avec des activités d'accrobranches, ou de multiples sports proposés par l'UCPA[19].

Cultes

Les membres de l'église catholique disposent de plusieurs lieux de culte, dont l'église paroissiale. Des messes sont également célébrées dans les chapelles de la commune[20]. La paroisse dépend du diocèse de Gap et d'Embrun.

Les membres de l'église protestante unie de France disposent d'un temple à Villar-Saint-Pancrace, le plus proche de Saint-Véran[21].

Économie

Comme de nombreux villages alpins, Saint-Véran s'est peu à peu métamorphosé au cours du XXe siècle grâce au tourisme. C'est ainsi une station de sports d'hiver familiale qui peut accueillir environ 1 800 personnes. En décembre 2012, l'ouverture d'un complexe hôtelier (Hôtel Alta Peyra) sur les hauteurs du village a suscité quelque polémique, tant le projet était ambitieux (59 chambres, hôtel 4 étoiles avec spa, prestations très haute gamme). Néanmoins, il a dynamisé l'économie touristique et créé une quarantaine d'emplois.

De nombreux commerces restent installés, dans la commune, tant en termes d'épiceries, que d'artisanat, ou services à la personne ou aux touristes[22] - [23]. Cinq restaurateurs sont installés sur la commune[24].

Au niveau agricole, la commune fait partie de la zone d’appellation de l'agneau de Sisteron, ainsi que de plusieurs IGP viticoles, notamment les vins Hautes-alpes (IGP)[25].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L'église paroissiale Saint-Véran[26], classée monument historique, est située dans le centre du village ; à l'extérieur, on retrouve des lions sculptés dont l'un tenant entre ses pattes un enfant. À l’intérieur de l'édifice, différentes statues en bois sculptées par les habitants du village représentent certains saints ; une crèche en bois datant des années 1950 a été réalisée par les habitants du village, chaque famille ayant réalisé une pièce. L'église est entourée du cimetière dans lequel reposent les Saint-Vérannais de confession catholique. Les habitants de confession protestante reposent quant à eux dans un cimetière situé dans le hameau du Raux.

On trouve dans le village une vingtaine de cadrans solaires muraux qui datent de la Renaissance. Un cadran solaire réalisé par le peintre Zarbula, en 1840, sur une maison du quartier des Forannes[27] a été inscrit en 1996 sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Un observatoire astronomique a été créé en 1974, à 3 000 mètres d'altitude et est, depuis 1990, mis à disposition des astronomes amateurs, et au public, pour visite, depuis août 2015. L'association gestionnaire du site, Association Astroqueyras, propose régulièrement un calendrier de manifestations et visites[28].

Le village possède une église réformée[29] (temple protestant). L'ancien temple avait été détruit à la suite de l'édit de Fontainebleau, en 1685. Le temple actuel a été construit en 1804. Le clocher date de 1843.

La municipalité, avec l'aide des habitants du village et la fondation du patrimoine, a entrepris pendant plus de deux ans la rénovation des chapelles du village dont la superbe chapelle de Clausis située dans le fond de la vallée de la Blanche. Les chapelles sont ouvertes une fois par semaine au public durant la période estivale.

À La Chalp, on peut voir l'église paroissiale Sainte-Agathe[30]. Elle a été reconstruite vers 1845 à la suite d'une inondation.

À visiter également, un musée de la vie paysanne du XIXe au XXe siècle, dans une vieille fuste, le musée « Le Soum »[31]. La maison a été construite en 1641. Elle a été achetée en 1993 par des personnes nées à Saint-Véran collectionneurs d'objets de la vie quotidienne et du travail de la terre dans les montagnes du Queyras. Elle permet de voir l'organisation d'une maison-ferme où vivaient hommes et bêtes en autarcie pendant les longs mois d'hiver.

Les maisons traditionnelles saint-vérannaises ont un plan particulier adapté à la vie montagnarde. Le rez-de-chaussée est construit en murs de pierre de 50 à 70 cm d'épaisseur. La partie supérieure appelée « fuste » est faite en troncs d'arbres empilés croisés aux angles et toit de bardeaux en mélèze. Le bâtiment est relié à un plus petit en pierres couvert de lauzes appelé « caset ». Hommes et bêtes accédaient au rez-de-chaussée par une porte à double-battants. On trouve à cet étage :

- la fougagno, ou cuisine ;

- la carotto, ou cave ;

- le peil, pièce voûtée placée contre le mur de la fougagno où est placé l'âtre ;

- l'étable ou l'écurie, qui est une pièce commune aux hommes et aux bêtes. La table, les chaises et le lit clos étaient placés près de la fenêtre et les hommes profitaient de la chaleur animale. Les bêtes se trouvaient au fond de la pièce.

Saint-Véran possédait six croix de mission[32]. Une croix était dressée à chaque passage d'un missionnaire venant apporter la bonne parole aux paroissiens. Chacune des croix portait les symboles de la Passion du Christ.

Saint-Véran dans les beaux-arts

Le peintre français Charles-Henri Contencin (1898-1955) a réalisé un tableau nommé St Véran[33].

Personnalités liées à la commune

- Claude Roberjot, curé de Saint-Véran au moment de la Révolution, élu le 15 mai 1791 curé constitutionnel de Saint-Pierre de Mâcon, membre du Conseil des Cinq-Cents à compter du 27 octobre 1795[34].

Héraldique

|

Blason | De sinople à l'aigle de sable*, lampassée et membrée de gueules[35]. |

|---|---|---|

| Détails | * Il y a là non-respect de la règle de contrariété des couleurs : ces armes sont fautives. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Page officielle, Guillestrois-Queyras Communauté de communes

- Association Les Amis de Saint-Véran

- Saint-Véran sur le site de l'Institut géographique national

- Saint-Véran sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Page 505, chapitre Hautes Alpes, France, Collection Guide vert, éditeur Le Michelin, 2009.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur Corine Land Cover, (consulté le ).

- Claude Gouron (photographe), Hélène Vésian (auteur), Serre-Ponçon : voyage photographique au confluent de l’Ubaye et de la Durance, Le Pontet : Éditions Barthélemy et Hangar, 2004. (ISBN 2-87923-165-5), p. 41.

- [PDF]David Bourgarit, Pierre Rostan, Laurent Carozza, Benoît Mille et Gilberto Artioli, « Vingt ans de recherches à Saint-Véran, Hautes Alpes: état des connaissances de l’activité de production de cuivre à l’âge du Bronze ancien », Trabajos de Prehistoria, no 2, , p. 269-285 (ISSN 0082-5638, lire en ligne)

- Guillaume Oudaer, avec la collaboration de Dominique Hollard, Bernard Sergent – Les Dragons. Mythes, rites et légendes (compte rendu), nouvellemythologiecomparee.hautetfort.com, 30 octobre 2019.

- « Liste des maires du département des Hautes-Alpes », sur le site de la préfecture des Hautes-Alpes, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- école primaire de la commune

- collège des Hautes vallées.

- domaine skiable de Saint Véran.

- sports d'été à Saint Véran.

- Messes à Saint Véran.

- Temple protestant.

- Commerces à Saint-Véran

- artisans de la commune

- Restaurants de la commune.

- zones d'appellations à Saint Véran.

- « Inventaire général : Église Paroissiale Saint-Véran », notice no IA00124948, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison, sise aux Forannes », notice no PA05000004, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Observatoire de Saint-Véran.

- « Inventaire général : temple évangélique », notice no IA00124949, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Inventaire général : Église paroissiale Sainte-Agathe », notice no IA00124963, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Inventaire général : Ferme », notice no IA00124956, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Inventaire général : Croix Monumentale dite Croix de la Passion », notice no IA00124975, base Mérimée, ministère français de la Culture

- gazette-drouot.com, « Ventes aux enchères Charles-Henri CONTENCIN (1898-1955) », sur catalogue.gazette-drouot.com (consulté le ).

- Il mourra assassiné au retour du congrès de Rastadt. Source : revue bimensuelle Église d'Autun, Chalon & Mâcon, n° 16-17 du 21 juillet 1989, p. 430.

- Jean-Charles d'Amat, Armorial des communes des Hautes-Alpes, Société d'étude des Hautes-Alpes, , 46 p.