Saint-Jean-Saint-Nicolas

Saint-Jean-Saint-Nicolas est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Jean-Saint-Nicolas | |||||

Pont-du-Fossé vu de la colline de Frustelle | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Hautes-Alpes | ||||

| Arrondissement | Gap | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Champsaur-Valgaudemar | ||||

| Maire Mandat |

Rodolphe Papet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 05260 | ||||

| Code commune | 05145 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Fossipontais, Fossipontaises[1] | ||||

| Population municipale |

1 075 hab. (2020 |

||||

| Densité | 29 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 40′ 06″ nord, 6° 13′ 46″ est | ||||

| Altitude | Min. 1 077 m Max. 2 614 m |

||||

| Superficie | 37,17 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Gap (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Bonnet-en-Champsaur | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

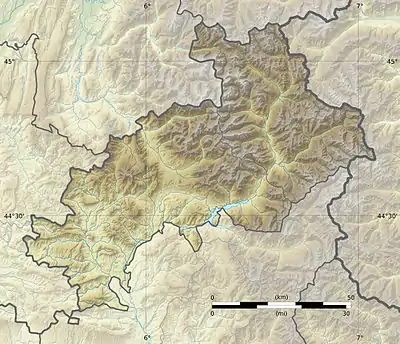

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Alpes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://st-jean-st-nicolas.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

La commune est située dans la haute vallée du Champsaur, entre le confluent du Drac noir et du Drac blanc en amont, et la plaine de Chabottes en aval. Le centre de la commune est le pont sur le Drac (dit « Pont du Fossé »), situé à la hauteur d'un resserrement de la vallée.

D'après des calculs de l'IGN publiés en 2016, le centre géographique du département des Hautes-Alpes est situé dans la commune, aux coordonnées 44° 39′ 49″ N, 6° 15′ 47″ E[2] dans le sud-est de la commune.

Géologie et relief

Le territoire de la commune culmine au nord-ouest à la Pointe sud de la Vénasque (2 620 m). Les autres sommets remarquables sont la Petite Autane au sud (2 519 m), le Soleil-Bœuf au nord-ouest (2 595 m), et le Palastre (2 276 m) au nord, sommet depuis lequel la vue embrasse toute la haute vallée du Champsaur.

La commune s'étend sur les deux versants de la vallée (qui est orientée est-ouest) : l'adret (le versant au nord), bien ensoleillé, est le lieu du peuplement historique et des cultures et pâturages, l'ubac (le versant au sud) reste couvert de forêts, essentiellement de résineux.

Habitat

La commune est constituée de plusieurs hameaux :

- Pont-du-Fossé est le principal hameau de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Il se situe sur la route d’Orcières (D 944), à la jonction de la D 43 et de la D 13. C'est un des seuls villages du Champsaur où il y a toutes sortes de commerces (boulangerie, buraliste, droguerie, papeterie, épicerie, loueur d'équipements de sports d'été et d'hiver, coiffeur, bars, etc.) On y trouve aussi la « maison de la vallée » du parc national des Écrins, une gendarmerie, un camping, une école primaire, une patinoire (en hiver), un musée (musée du moulin), une école d'autrefois et une chapelle.

De nombreuses randonnées partent de Pont-du-Fossé vers le Frustel (1 304,6 mètres), vers le canal de Gap et vers les Autanes. Des circuits pédestres sont proposés près de la maison de la vallée.

Pont-du-Fossé vu de la route des Bonnets

Pont-du-Fossé vu de la route des Bonnets Le Drac au pont de Pont-du-Fossé

Le Drac au pont de Pont-du-Fossé La maison du parc des Écrins

La maison du parc des Écrins La chapelle de Pont-du-Fossé

La chapelle de Pont-du-Fossé

- Saint-Jean est l'une des deux anciennes paroisses dont la fusion a créé la commune. L'église et son cimetière y sont toujours présents, et le hameau reste le second en importance de la commune. On y trouve un lycée professionnel spécialisé dans le bois, la plomberie et l'électronique, un musée (école d'autrefois), un gîte d'étape, un oratoire.

- Saint-Nicolas est l'autre ancienne paroisse fondatrice de la commune, l'église primitive était établie sur le coteau aujourd'hui nommé Frustelle, aux côtés du château du seigneur de Montorcier.

- Montorcier : ce petit groupe de maisons au bord du torrent de Brudour a hérité du nom de l'ancienne propriété seigneuriale.

- Chabottonnes est une ancienne commune, proche de Chabottes, rattachée à Saint-Jean-Saint-Nicolas en 1963. Le hameau est surtout résidentiel.

- les Bonnets

- les Roranches

- les Richards

- Les Ricous

- les Ranguis.

Urbanisme

Typologie

Saint-Jean-Saint-Nicolas est une commune rurale[Note 1] - [3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gap, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 73 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6] - [7].

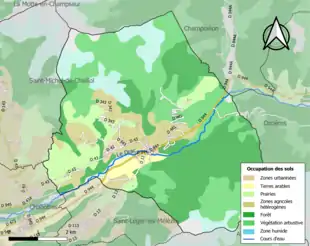

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (75,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (83,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (33,3 %), forêts (29,5 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (12,5 %), zones agricoles hétérogènes (10,9 %), prairies (9,9 %), terres arables (2,5 %), zones urbanisées (1,4 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

Saint Jean est attesté sous la forme latine Ecclesia Sancti Joannis et Ecclesia de Moterosirio en 1179 , sous la forme Sancti Johannis de Monteroserio en 1397 dans le cartulaire de Saint Chaffre, Parochia Sainctus Johannes de Monteorserio au XVe siècle, et enfin Saint Jean de Montorcier au XVIIe[10].

Saint Nicolas est attesté sous la forme Ecclesia de Monteorsiero dans le cartulaire de Saint Chaffre, puis Sanctus Nicolaus de Monteorsiero au XVIe siècle, et enfin Saint Nicolas de Montorcier au XVIIIe[11]

Sant Joan - Sant Nicolau en occitan.

Ce toponyme est issu de l’apôtre Saint Jean et de Saint Nicolas.

De 1792 à 1796, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est rebaptisée Montorcier.

Histoire

L'occupation humaine du site de Saint-Jean-Saint-Nicolas à l'époque préhistorique n'est attestée que par quelques rares pièces en pierre polie, et un dolmen aux Roranches. Les Romains, présents dans toute la région, n'ont pas laissé de traces dans le haut-Champsaur. Après les invasions barbares des Ve et VIe siècles, la région se développe. Au début du VIIIe siècle, les paroisses du Haut-Champsaur étaient sous l'autorité du patrice Abbon, gouverneur de Suse, en Piémont. Au début du Xe siècle, des Sarrasins vécurent dans la haute vallée du Drac ; en témoignent par exemple une « grotte des Sarrasins » au-dessus du confluent du Drac noir et du Drac blanc, une « tour sarrasine » emportée par le Drac en 1856, peut-être aussi le hameau voisin des Tourengs.

La vallée du haut-Drac était un des passages utilisés pour joindre la région de Briançon, par le col de Freissinières. La tradition rapporte qu'Hannibal y serait passé pour se rendre en Italie[12]. Arey, évêque de Gap au VIIe siècle, y aurait subi l'attaque par un ours que rapporte sa légende. Le contrôle de l'accès à la haute vallée était donc important. Le resserrement de la vallée au pied du Mons Orcierus (mont des ours) constituait un point stratégique. C'est là que s'établit la seigneurie de Montorcier. Au XIe siècle, le seigneur de Montorcier étendait sa souveraineté largement au-delà du Champsaur. Les paroisses de Saint-Jean et de Saint-Nicolas sont référencées au XIIe siècle par le cartulaire de Saint-Chaffre[13].

- Saint-Jean est l'une des deux anciennes paroisses dont la fusion a créé la commune. Connue au cartulaire de Saint-Chaffre (1179) comme Ecclesia Sancti-Joannis, puis Parochia Sainctus Johannes de Monteorserio au XVe siècle, et enfin Saint Jean de Montorcier au XVIIe[10], Saint-Jean était, selon J.Ranguis, possession probable de Patrice Abbon, qui l'aurait cédée à l'abbaye de la Novalaise au VIIIe siècle[14]. Au XIIe siècle, la paroisse était propriété de l'abbaye de Saint-Chaffre ; la dîme revenait au prieur de Notre-Dame de Chabottes, qui la céda en 1686 au curé de Saint-Jean[15]; à cette même date, la paroisse fut intégrée dans l'archiprêtré d'Orcières nouvellement créé.

- Saint-Nicolas est l'autre ancienne paroisse fondatrice de la commune. Connue au cartulaire de Saint-Chaffre comme Ecclesia de Monteorsiero, puis au XVIe siècle Sanctus Nicolaus de Monteorsiero, et enfin Saint Nicolas de Montorcier au XVIIIe[11], l'église primitive était établie sur le coteau aujourd'hui nommé Frustelle, aux côtés du château du seigneur de Montorcier. Dépendaient de la paroisse de nombreux lieux d'habitation répartis sur le flanc est de la colline, depuis le sommet jusqu'à ses pieds. Détruite, comme le château, lors des guerres de religion, elle ne fut jamais reconstruite. Ce n'est qu'en 1750 qu'une nouvelle église fut enfin construite auprès des habitations, au lieu-dit les Reynauds. Il n'en reste que la pannelle ; le presbytère, initialement aux Ranguis, fut reconstruit auprès de la nouvelle église.

Humbert II, le dernier dauphin de Viennois, fit du château de Montorcier, acquis par un de ses ancêtres, une résidence somptueuse[16]. Le dauphin Louis II, fils de Charles VII, faisait régulièrement étape à Montorcier sur la route d'Embrun. Il était proche des populations, et parlait leur langue. Devenu roi de France sous le nom de Louis XI, il donna des armoiries à plusieurs familles du Champsaur. En 1442, il autorisa le creusement d'un canal de Pont-du-Fossé à Saint-Laurent[17].

Au XVIe siècle, Montorcier était le siège d'un mandement couvrant tout le haut-Champsaur[18]. Il le restera jusqu'à la Révolution.

Lors des guerres de religion, François de Bonne, natif de Saint-Bonnet, entraîna le Champsaur dans le camp des Réformés. Mais lorsqu'il se convertit au catholicisme et devint duc et pair de France en 1611, il ramena « son » Champsaur au royaume de France et le pacifia. Il en devint le bienfaiteur, construisant des ponts et des hôpitaux. En 1692, les troupes du duc Victor-Amédée II de Savoie ravagèrent la région, mais n'en prirent pas possession. Les archives des paroisses de Saint-Jean et Saint-Nicolas sont brûlées[19]. Par rachats successifs, de 1686 à 1730, les jésuites du collège d'Embrun devinrent « seigneurs d'Orcières » et propriétaires d'une grande partie du haut-Champsaur.

La Révolution n'a pas laissé de traces importantes. En 1790, le Champsaur est intégré au département des Hautes-Alpes, dans l'arrondissement de Gap, sauf les communes d'Orcières, Champoléon et Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui sont rattachées à l'arrondissement d'Embrun. De 1792 à 1796, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est brièvement rebaptisée Montorcier[20]. En 1926, la suppression de l'arrondissement d'Embrun ramènera la commune dans celui de Gap.

Politique et administration

Élections municipales de mars 2020

La commune comptant officiellement (un peu) plus de 1000 habitants, les électeurs devaient élire 15 conseillers municipaux, au scrutin de liste proportionnel.

Une seule liste était proposée aux suffrages : « Une équipe renouvelée pour un avenir dynamique et partagé », conduite par M. Rodolphe Papet. Madame Josiane Arnoux, maire sortante, figurait en seconde position sur cette liste.

Résultats :

- inscrits : 791

- votants : 376, soit 47,5% des inscrits

- blancs ou nuls : 104

- exprimés : 272, soit 72,3% des votants

Ont obtenu :

- liste R. Papet : 272 voix, soit 100% des exprimés

Sont élus : les 15 candidats de la liste R. Papet.

Il n'y a pas lieu à un deuxième tour[21]

Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 n'ayant pas permis la réunion du conseil municipal dès le mois de mars, Madame Arnoux a conservé sa place de maire jusqu'à ce que cette réunion ait lieu, le . Monsieur Rodolphe Papet a été élu maire et a pris ses fonctions le [22].

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[24].

En 2020, la commune comptait 1 075 habitants[Note 3], en augmentation de 8,59 % par rapport à 2014 (Hautes-Alpes : +0,52 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Le village est classé deux fleurs au concours des villes et villages fleuris.

Frustelle

C'est sur la colline de Frustelle, qui domine la vallée, qu'étaient au XIIe siècle le château fort de Montorcier, qui fut construit là pour surveiller le passage, et l'église primitive de Saint-Nicolas. Ravagés par les guerres de Religion, il n'en est resté longtemps que le clocher. Le lieu est aujourd'hui abandonné, et enclos dans une propriété privée.

Prégentil

Un château existe à Prégentil au tout début du XIVe siècle. En 1339, le dauphin, qui en est le propriétaire, en fait don à Étienne Roux, son maître d'hôtel, en remerciement de ses services.

En 1541, Prégentil appartient à Noble Arnaud, qui fait sculpter au-dessus de la porte d'entrée un écu avec rose et fleur de lys. En 1552, c'est un notaire, Honoré de Serres, qui l'achète. Puis en 1593, le duc de Lesdiguières achète les terres du domaine. Nicolas de Gril, seigneur de Saint-Michel-de-Chaillol, en devient propriétaire en 1674. La famille le conserve pendant deux siècles, avant de le perdre au profit des Baille de Champoléon, dont les descendants sont encore aujourd'hui les propriétaires[27].

Les tours crénelées du château d'origine ont disparu et divers remaniements ont été opérés au XVIe siècle. Mais pour l'essentiel le bâtiment a échappé aux destructions et notamment aux ravages des guerres de Religion, qui ont fait disparaître tant de bâtiments, dont le château voisin de Montorcier. Aujourd'hui, la demeure de Prégentil est la plus ancienne bâtisse de tout le Champsaur. Elle est inscrite aux Monuments historiques[27].

Château du Rival

Le château du Rival, ou du Rivail, date du XIVe siècle, comme le suggère la date de 1539 gravée au-dessus de la porte principale. Il a été profondément modifié à plusieurs reprises, notamment après son acquisition par la famille du Serre en 1590. La chapelle, aménagée au 1er étage, fut consacrée sous le vocable de sainte Marie en 1597 en présence de Noble Charles du Serre. Le bâtiment fut vendu par Charles-Balthazar du Serre à Henry Moncheny-Bonnabel en 1750[28].

La façade, orientée sud-ouest, a été partiellement repercée au XIXe siècle. Elle est flanquée de deux tours d'angle, qui comportent un étage de plus que les corps de bâtiment. La tour ouest est circulaire, coiffée d'un toit conique recouvert d'ardoises et couronné par un épi de faîtage en métal, alors que la tour sud est polygonale et coiffée d'une flèche. La façade donne sur une terrasse soutenue par un mur en pierres grossièrement assemblées.

Le château est inscrit au titre des monuments historiques[28]. C'est aujourd'hui une propriété privée. Seul est habité un bâtiment annexe récemment apposé au nord du château proprement dit.

Patrimoine naturel

La commune a intégré le parc national des Écrins en 2013[29]. Une maison du Parc se trouve à Pont-du-Fossé.

Activités culturelles

Chaque année, Pont-du-Fossé reçoit deux festivals :

- en juin, le festival Retours du Monde, consacré aux films de voyage et d'aventure vécue ;

- en août, le festival L'Écho des Mots, organisé autour des contes, accueille conteurs et comédiens venus des quatre coins de la France.

Personnalités liées à la commune

- Louis Poutrain (1897-1983), prêtre dans le Haut-Drac de 1937 à 1971 ; fonde en 1941 avec son frère Pierre un centre de formation aux métiers du bois (aujourd'hui lycée d'enseignement professionnel privé Pierre-et-Louis-Poutrain) ; résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté à Auschwitz et Flossenburg ; publie en 1982 La Déportation Au Cœur d'Une Vie (Éditions du Cerf).

- Pierre Poutrain (1908-1944), frère de Louis, cofondateur du centre de formation de Saint-Jean, résistant, prisonnier, évadé, fusillé à Gap le .

- Robert Faure, né à Prégentil en 1930, écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur le Champsaur.

Héraldique

|

Blason | Tranché : au 1er de gueules à une fleur de lys d'or, au 2e d'azur à une rose d'argent, à la cotice d'or brochant sur la partition, sur le tout d'or à une tour couverte de sable ouverte et ajourée du champ[30]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé J. Ranguis, Histoire de mandement de Montorcier, 1905, réédition par Vollaire, à Gap, 1978.

- Robert Faure, dit Faure de Prégentil, Encyclopédie historique, authentique, distractive, humoristique, gastronomique, touristique, linguistique du Champsaur, imp. Louisjean, Gap, 2005, (ISBN 2-909956-49-0).

- Joseph Roman, Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes, 1886, rééd. C.Lacour, Nîmes, 2000, (ISBN 2-84406-757-3).

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Office de tourisme de Pont-du-Fossé sur le site champsaur-valgaudemar.com

- Site du lycée professionnel Pierre et Louis Poutrain

- Photos anciennes de Pont-du-Fossé sur le site Mémoire du Champsaur

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- d'après le site https://www.habitants.fr/hautes-alpes-05

- Jean-François Hangouët, « Quels sont les centres des 96 départements métropolitains ? », IGN Magazine no 82, avril-mai-juin 2016, p. 15.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- J.Roman, Dictionnaire…, p. 142

- J.Roman, Dictionnaire…, p. 145

- Faure de Prégentil, Encyclopédie du Champsaur, pages 21 & suiv.

- J.Roman, Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes, pages 142 et 145.

- J.Ranguis, Histoire…, p. 53-54

- J.Ranguis, Histoire…,p. 55-56

- Encyclopédie du Champsaur, pages 47-48.

- id., pages 49-50.

- J.Roman, page 98

- Encyclopédie du Champsaur, page 58.

- id., page 63.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2020 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00080611, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no IA05001066, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Trois nouvelles adhésions à la charte dans les Hautes-Alpes », sur le site du parc national des Écrins, (consulté le ).

- « Orcières », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).