Abbaye de la Novalaise

L'abbaye de la Novalaise, également écrit Novalèze et Novalesa[1] est une abbaye bénédictine située dans la commune italienne de Novalaise (Novalesa) en val de Suse, dans la région du Piémont, au pied du col du Mont Cenis.

_04.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Culte | |

| Rattachement | |

| Fondation |

VIIIe siècle |

| Diocèse | |

| Dédicataire | |

| Style |

Roman (remanié au XVIIIe siècle) |

| Surface |

300 m2 |

| Religion | |

| Ordre religieux | |

| Patrimonialité |

Bien culturel italien (d) |

| Site web |

| Coordonnées |

45° 10′ 47″ N, 7° 00′ 30″ E |

|---|

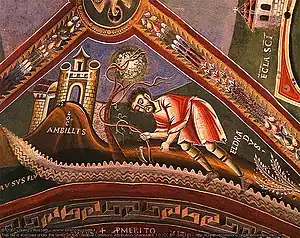

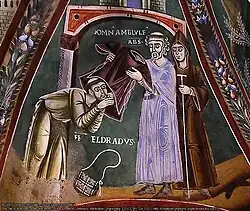

Une chapelle de l'abbaye contient deux fresques du XIe siècle, l'une dédiée à saint Eldrade, et l'autre à saint Nicolas (l'une des premières dédiée en Occident à l'évêque de Myre en Asie Mineure).

Histoire

La Fondation

L'abbaye de la Novalaise est fondée dans les années 720, par Abbon, recteur de la Maurienne et de Suse et futur patrice de Provence. Cette fondation est d'abord connue par une charte d’immunité[2] concédée, le , par Abbon à la Novalaise, au nom des pouvoirs publics que lui conférait son titre de « recteur de la cité de Maurienne et de Suse », que l'historiographie considère traditionnellement comme l'acte de fondation de cet établissement religieux[menabrea 1] - [3]. Elle est connue, ensuite par le testament, daté du , dont une copie du début du XIIe siècle a été insérée dans le cartulaire dit de saint Hugues[4], évêque de Grenoble, de ce même Abbon dont les principaux bénéficiaires ont été l'abbaye de la Novalaise, le diocèse de Saint-Jean-de-Maurienne et le diocèse de Gap.

Les années 720, en Provence et au royaume de Bourgogne sont caractérisées par l'affrontement de diverses factions de l'aristocratie qui s'appuient sur les puissances rivales que constituent le royaume d'Austrasie et l'Émirat de Cordoue. Au moment de la fondation de l'abbaye de Novalaise, Abbon s'affirme comme un soutien des Francs car l'acte de 726 indique que la vocation du monastère consiste « à implorer abondamment la miséricorde du Seigneur pour nous, pour la stabilité du royaume des Francs et pour tout le peuple du Christ, dans le creuset du baptême »[2]. Au moment de sa mort, vers 750, il apparaît comme étant le principal soutien et officier de Charles Martel dans le sud-est du royaume des Francs.

Abbon, sans que l'on puisse réellement le démontrer n'a probablement pas d'héritier direct et fait du monastère son principal héritier dans trois perspectives au moins :

- Pour assurer le salut de son âme. Son testament contient des dispositions qui caractérisent les donations « pro anima » de cette époque. Il y règle des dons, promis par des membres de sa famille, et qui n'ont jamais pu être réalisés, notamment une promesse que son oncle et tuteur, Semforianus, évêque de Gap, avait fait autrefois à l’église de son diocèse et qu'il n'avait pu tenir parce qu'il avait été évincé de son siège.

- Afin de s'assurer le contrôle des hautes charges, des patrimoines ecclésiastiques et de leur usage « politique » au travers de leur patronage.

- Dans l'objectif enfin, de créer un point d'ancrage et une continuité patrimoniale, à une parentèle élargie, autour d'une fondation ecclésiastique car la pratique de l'indivision ne suffit pas à contrer les effets des coutumes de partages des héritages en part égales qui fragmentent rapidement les patrimoines de l'aristocratie[5].

Établie à 824 mètres d’altitude, à proximité de ce qui était probablement alors la limite du peuplement humain, l'abbaye de Novalaise occupe une position originale dans le paysage du monachisme du haut Moyen Âge. Les grandes abbayes bénédictines des époques mérovingiennes et carolingiennes, comme Reichenau, Saint-Gall, Bregenz ou même, dans une certaine mesure, Saint-Maurice d'Agaune, qui se sont établies à proximité des passages transalpins, ont toujours choisi de s'établir à la périphérie des massifs où elles trouvaient les espaces susceptibles de fournir les ressources indispensables à leur économie domaniale. L'abbaye de Novalaise, à l'inverse, est installée sur les pentes de la vallée de la Cenise (Cenischia), qui prend sa source dans le massif du Mont-Cenis, et l'essentiel, sinon la quasi-totalité de ses biens sont situés dans des vallées alpines[2].

L'abbaye carolingienne

La date de la mort d'Abbon est inconnue, mais à son décès, ses fonctions paraissent avoir été directement exercées par Pépin le Bref, puis par ses fils Carloman et Charlemagne. Asinarius, l'Abbé de la Novalaise, assiste au concile synodal Attigny, tenu à l'issue de l'assemblée des Francs, et convoqué entre 760 et 765, par Pépin le Bref, dans sa résidence des Ardennes[6].

La riche abbaye des saints Pietro et Andrea, placée sous la règle bénédictine[menabrea 1], connaît une très grande renommée à l’époque carolingienne où elle accueille plus de cinq cents moines. Un de ses pères abbés, Eldrade, originaire du petit village d'Ambel, en Dauphiné, a été canonisé. Elle devient un des centres culturels les plus importants du haut Moyen Âge.

| Nom | Date | Source principale |

|---|---|---|

| Godo | Acte de fondation de l'Abbaye de Novalaise | |

| Abbon | Testament d'Abbon | |

| Joseph | Chronicon Novalicense | |

| Ingellelmus | Chronicon Novalicense | |

| Gislaldus | Chronicon Novalicense. L'obituaire de Saint André de Turin indique qu'il décéda le 22 mars. | |

| Asinarius | Il apparait parmi les prélats qui souscrivent aux décisions du Concile d'Attigny (entre 760 et 785). Asinarius est mort avant 776. L'obituaire de Saint André de Turin fixe son décès à un 10 mai. | |

| Witgarius | Selon le Chronicon Novalicense, Witgarius était évêque. Pour certains érudits il est la même personne que l'évêque Willicarius de Sion qui fut aussi probablement aussi abbé de Saint-Maurice d'Agaune, pour d'autres, la même personne que Wilicaire, archevêque de Vienne qui figure parmi les souscripteurs des décisions du Concile d'Attigny. | |

| Frodoin | 773-814 | Cité par un diplôme de Charlemagne du et par un diplôme de Louis le Pieux en 814 |

| Amblulfe | N'a peut-être jamais existé. son existence a peut-être été déduite, par erreur, par l'auteur du Chronicon Novalicense | |

| Hugues | Mort un 13 juin selon l'obituaire de Saint André de Turin. | |

| Eldrade | 825-827 | Le plus célèbre des abbés de la Novalaise. Le personnage historique est connu seulement par un diplôme donné par l'empereur Lothaire Ier, le , et par un arbitrage rendu par Boson l'Ancien en mai 827. |

| Boniface | Chronicon Novalicense | |

| Ricaire | Chronicon Novalicense | |

| Joseph | 840-845 | Il devint abbé de la Novalaise sous Louis le Pieux, le . Cité dans des diplômes de l'empereur Lothaire Ier datés du et du . Évêque d'Ivrée à partir de 845 et au moins jusqu'en 853. Mort un 27 janvier selon des obituaires de la Novalaise et de Saint André de Turin. |

| Heirard | Selon le Chronicon Novalicense son abbatiat précède celui de Joseph. Mais il parait plus vraisemblable qu'il lui ait succédé quoique les originaux des documents qui permettraient de l'assurer aient été perdus. | |

| Amblulfe | 880 | Amblulfe apparait dans les compte rendu d'un plaid tenu à Pavie par le comte du palais Boderade (en italien : Boderado) en novembre 880, mais il n'est pas cité par le Chronicon Novalicense. |

| Dobert | Son abbatiat est incertain. | |

| Cunibert | Le Chronicon Novalicense en fait le successeur de l'abbé Joseph | |

| Pierre | Chronicon Novalicense | |

| Garibert | Chronicon Novalicense | |

| George | Chronicon Novalicense | |

| Domnivert | Il transporte le siège abbatial à Saint André de Turin, puis à Breme. Selon le Chronicon Novalicense, son abbatiat dure pendant 41 ans. |

La fin de l'abbaye carolingienne

La tradition historiographique, à la suite de l'auteur de la Chronique de la Novalaise (it), a retenu l'année 906 comme étant celle de l'abandon de l'abbaye de la Novalaise par son abbé Donnivertus et ses moines, effrayés par la rumeur d'une expédition de bandes sarrasines, en provenance du Dauphiné et devant passer par le col de Montgenèvre[7]. Ils incendient et pillent l'abbaye en 906[3] - [8]. Les moines se sont réfugiés à temps à Turin, auprès du marquis Adalbert Ier d'Ivrée, en emportant sur huit chariots leur riche bibliothèque qui aurait été composée du nombre magique de 6 666 manuscrits[menabrea 2]. Les moines, avec l'accord de l'évêque Guillaume s'installent dans un premier temps à Turin dans le monastère de Saint-André-Hors-les-Murs[menabrea 2]. Puis ils s'installent à Breme cinquante kilomètres plus à l'est. L'abbaye restera à Breme, et un petit groupe de moines relevera la novalaise au rang plus simple de prieuré.

Le prieuré de l'abbaye de Breme

| Nom | Date | Notes |

|---|---|---|

| Giorgio Provana di Leinì | 1478-1502 | Protonotaire Apostolique de l'évêché de Turin, abbé d'Abondance en 1498, mort en 1502. |

| Andrea Provana di Leinì | 1502-1519 | Prévôt du chapitre de la cathédrale de Lausanne, Archidiacre du diocèse de Turin, Protonotaire Apostolique de l'évêché de Turin, Vicaire Général du Cardinal Dominique Della Rovere, Ambassadeur du Duc de Savoie auprès du Pape Jules II. |

| Gaspare Provana di Leinì | 1520-1525 | |

| Carlo Provana di Leinì | 1527-1556 | |

| Gaspare Provana di Leinì | 1561-1599 | |

| Antonio Provana di Collegno | 1599-1602 |

L'église est reconstruite en 1710 (restaurée en 1890). Ses murs d’enceinte sont toutefois toujours les murs d’origine. Les fresques qui ornent la chapelle des saints Eldrade et Nicolas datent du XIe siècle, et sont très importantes dans l'histoire de l'art roman.

Temps modernes

Les moines quittent le monastère en 1855, à la suite de la confiscation par Cavour des biens des Ordres contemplatifs[9]. Pendant vingt ans l'église est transformé en bar-restaurant et les divers bâtiments en centre thermal, hélas sans succès. Pendant le XXe siècle, l'ensemble, racheté par l'administration provinciale, devient une colonie de vacances pour collégiens.

En 1973, le monastère revient aux bénédictins de la congrégation de Saint Georges.

Galeries

- L'abbaye

Abbaye.

Abbaye._1.JPG.webp) Façade de l'église.

Façade de l'église. Cloître.

Cloître. Abbaye de Novalaise, vue par le nord.

Abbaye de Novalaise, vue par le nord. La cour d'entrée.

La cour d'entrée.

- Chapelle dans le parc de l'abbaye

Chapelle de Saint Eldrade.

Chapelle de Saint Eldrade. Chapelle de S. Maria.

Chapelle de S. Maria. Chapelle de S. Maria.

Chapelle de S. Maria. Chapelle de S. Michele.

Chapelle de S. Michele..JPG.webp) Chapelle de S. Salvatore.

Chapelle de S. Salvatore. Chapelle de S. Salvatore.

Chapelle de S. Salvatore.

- Fresque de Saint Eldrade

Saint Eldrade entre dans l’abbaye.

Saint Eldrade entre dans l’abbaye.

Notes et références

- Léon Menabrea, Des origines féodales dans les Alpes occidentales, Imprimerie royale, , 596 p. (OCLC 886134850, lire en ligne) :

- p 107.

- p 111

- Autres références.

- Histoire généalogique de la royale maison de Savoye Par Samuel Guichenon page 1147

- Laurent Ripart, Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche (Atti del convegno di Cervère-Valgrana, 12-14 marzo 2004) : La Novalaise, les Alpes et la frontière (VIIIe – XIIe siècle), Edipuglia s.r.l., (lire en ligne).

- Thérèse Leguay et Jean-Pierre Leguay, Histoire de la Savoie, Paris, Éditions Jean-paul Gisserot, , 128 p. (ISBN 978-2-8774-7804-5), p. 18.

- Jules Marion, Cartulaires de l'église Cathédrale de Grenoble dits Cartulaires de Saint-Hugues, Cambridge, Cambridge University Press., , 596 p. (lire en ligne).

- Eliana Magnani, Sauver son âme et se perpétuer : Don aux églises et don d’églises dans le sud-est de la Gaule : Du testament d’Abbon (739) aux chartes du début du xie siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, (ISBN 9782728310142, lire en ligne).

- (la) Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde, Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum. : pars 1-2. Concilia aevi Karolini I., t. 2, Hannovre, Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1893, (OCLC 51427689, lire en ligne), Chapitre 13, page 74

- Claude Muller, Les Mystères du Dauphiné, Éditions de Borée, , 423 p. (ISBN 978-2-84494-086-5), p. 111-112.

- P.A. Février (sous la direction de), La Provence des origines à l'an mil, p. 491.

- François Ernenwein, La Croix des 18-19 juillet 2015.

Voir aussi

Bibliographie

- [Cantino 2016] Gisella Cantino Wataghin, « Locus Novalicii : avant l’abbaye bénédictine de Novalaise », BUCEMA Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre, no Hors-série 10, (lire en ligne)