Rue de la Tombe-Issoire

La rue de la Tombe-Issoire se trouve dans le 14e arrondissement de Paris.

14e arrt Rue de la Tombe-Issoire

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 14e | ||

| Quartier | Parc-de-Montsouris Petit-Montrouge |

||

| Début | 59, boulevard Saint-Jacques | ||

| Fin | 48, boulevard Jourdan | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 1 247 m | ||

| Largeur | 18-24 m | ||

| Historique | |||

| Ancien nom | chemin du Bourg-la-Reyne[1] (1672) ancien chemin de Sceaux[2] (1760) vieille route d'Orléans |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9326 | ||

| DGI | 9342 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 14e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Orientée globalement nord-sud et parallèle à l'avenue du Général-Leclerc, la rue de la Tombe-Issoire forme la limite entre le quartier du Petit-Montrouge (numéros pairs) et celui du Parc-de-Montsouris (numéros impairs). Elle commence sur le boulevard Saint-Jacques dans le prolongement de la rue du Faubourg-Saint-Jacques et débouche sur le boulevard Jourdan.

Cette voie est desservie à son départ par la station de métro Saint-Jacques et à son aboutissement par les stations Cité universitaire et Porte d'Orléans.

Origine du nom

La rue de la Tombe-Issoire tient son nom du lieu-dit Tombe-Issoire associé à la vieille légende du géant Isoré, Isouard, Isoire ou Issoire, qui aurait jadis détroussé les voyageurs sur la route d’Orléans. Ce géant fut attrapé et tué par Guillaume d'Orange ou de Gellone ou Guillaume au Court Nez. Guillaume ne put emporter le corps de ce géant trop encombrant et lui coupa la tête. Le corps restant fut enterré sur place.

- Roi Isoré tint la hace tranchante,

- Vers dant Guillaume est venus tost corant,

- Férir le guide sour son hiaume luisant

- Li quens se haste si le ferir avant

- Le col li trence aussi con qu'un enfant

- Puis prend la teste à tout l'elme luisant

- Ainc n'en veut plus porter ne tant se quand

- Le corps laissa a terre tout sanglotant.

Le parc Montsouris présente un panneau retraçant cette légende.

Si cette légende repose sur un fond de vérité, rapporté par le chroniqueur Richer de Reims d'un combat de ce genre ayant eu lieu sous les murs de Paris lors du siège de 978 par Othon II, Jacques Hillairet indique qu'une autre tradition impute le nom à la tombe d'un bourgeois, nommé Isaure, enterré à cet endroit.

Historique

La rue de la Tombe-Issoire est l'une des plus vieilles voies des plaines méridionales de l'ancienne banlieue de Paris, qualificatif qu'elle doit à son emplacement qui recouvre une partie de l'ancien chemin gallo-romain reliant Lutèce (Paris) à Cenabum (Orléans). Ce chemin — voie stratégique en raison du pont sur la Loire à Cenabum — prolongeait, hors de Lutèce, l'axe du cardo maximus, alors principale voie de communication nord-sud de la ville. La partie du cardo, dénommée Via Superior, qui était située sur la rive gauche s'étendait du petit-Pont jusqu'à l'actuelle rue des Feuillantines en franchissant la pente nord du mons Lucotitius (montagne Sainte-Geneviève) sur les hauteurs duquel se trouvait le forum, centre de l'agglomération romaine (actuel Quartier latin). Son tracé suivait l'actuelle rue Saint-Jacques. Au-delà, le chemin traversait la campagne en empruntant à son début, successivement les actuelles rues du Faubourg Saint-Jacques et de la Tombe-Issoire.

Constitutif, au Moyen Âge, de la via Turonensis (ou chemin de Paris), qui mène via Orléans à Saint-Jacques-de-Compostelle, cette voie était notamment empruntée par les pèlerins qui partaient de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie dont l'ancien clocher (actuelle tour Saint Jacques) est — depuis les destructions de la Révolution française — le seul vestige subsistant.

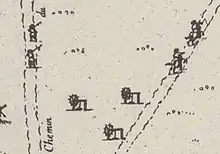

Cette voie est indiquée sur le plan Jouvin de Rochefort de 1672, sous le nom de « chemin de Bourg la Reyne ».

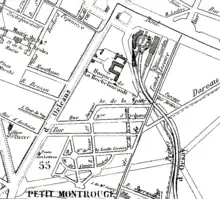

L'urbanisation de la rue débute dans les années 1830 par la création du village d'Orléans. Ce lotissement, situé entre la rue de la Tombe-Issoire et la route d'Orléans, aménage des terrains qui appartenaient avant 1792 à la commanderie de Saint-Jean-de-Latran.

La voie est située en dehors de Paris jusqu'au rattachement du Petit-Montrouge par la loi du 16 juin 1859.

Cette rue résulte de la fusion, en 1868, de la « rue de la Tombe-Issoire », situé entre le boulevard Saint-Jacques et la rue de la Voie-Verte et de la « vieille route d'Orléans », entre la rue de la Voie-Verte et le boulevard Jourdan[3].

Extrait du plan de Jouvin de Rochefort (1672), fac-similé.

Extrait du plan de Jouvin de Rochefort (1672), fac-similé. Idem. Treuils de levage à proximité du chemin du Bourg la Reyne.

Idem. Treuils de levage à proximité du chemin du Bourg la Reyne. Plan de Roussel (1733). Moulins à vent à proximité de la rue de la Tombe-Issoire.

Plan de Roussel (1733). Moulins à vent à proximité de la rue de la Tombe-Issoire. Extrait du plan de Andriveau-Goujon de 1868.

Extrait du plan de Andriveau-Goujon de 1868.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Sous la rue de la Tombe-Issoire se trouve une partie des catacombes, les anciennes carrières transformées en ossuaire dont l'entrée est située place Denfert-Rochereau.

- No 2 : emplacement, vers 1900, de la maison dite « Cabaret rouge » et aussi « maison du Bourreau[4] ». Celui-ci y aurait logé lors des exécutions place Saint-Jacques.

- No 20 : église Saint-Dominique (1913/1921, Georges Gaudibert architecte) en béton armé, brique et pierre agglomérée, représentative du style romano-byzantin.

- À proximité de l’église Saint-Dominique était situé le Moulin à vent de Fort vêtu. Il figure sur les plans de Jouvin de Rochefort (1675), de Roussel (1733) et de Deharme (1763)[5].

- No 22 : lieu de naissance de Jean Poiret (1926-1992) ; une plaque lui rend hommage.

- Nos 26, 28, et 28 bis : le terrain portant ces numéros ensemble avec le no 15 bis villa Saint-Jacques est traversée en sous-sol, à une profondeur d'environ 17 mètres, par une partie de l'ancienne carrière à double étage dite « carrière du chemin de Port-Mahon » qui appartient à la multitude des galeries souterraines constituant le grand réseau Sud des anciennes carrières de Paris. Creusée à partir du XIVe siècle pour l'extraction de pierres à bâtir, cette carrière dont l'exploitation est formellement attestée dès 1492, doit son nom, plus récent, à un ensemble de sculptures en relief (1777-1782) taillé directement dans la roche par l'ouvrier carrier Antoine Décure.

La porte charretière portant aujourd'hui les nos 26 et 28 de l'immeuble de rapport sur rue (seconde moitié du XIXe siècle), donnait autrefois accès à la cour de l'ancienne ferme de Montsouris (no 26), restée en activité jusqu'au milieu du XXe siècle. De l'ensemble des anciennes structures de ferme (laiterie, maison des vachers, puits...), il ne subsistait, en 2012, plus qu'une vieille grange-étable surmontée de son fenil, située en fond de parcelle. Ce dernier vestige important et représentatif des anciennes « fermes de nourrisseurs » ou « vacheries » de Paris — où on en dénombrait plus de 450 en 1895[6] — a très longtemps été menacé par divers projets immobiliers avant d'être acquis par la Ville de Paris en 2013. En 2019 un chantier de restauration peu respectueux de l'ancienne configuration de la grange est lancé, puis interrompu en 2020 en raison de la crise sanitaire et des restrictions liées au Covid-19[7]. Le lieu est destiné à devenir un centre culturel de quartier. Sa gestion a été confiée à l'antenne parisienne de la plateforme du label de cirque éuropéen « circusnext ». Son accès est désormais situé au 15/17 villa Saint-Jacques. - No 46 : emplacement approximatif du moulin à vent de Ficherolle représenté sur le plan de Roussel (1733)[8].

- No 55 : Raspail a vécu à cette adresse de 1836 à 1848[9]. Carpeaux y installa son atelier[10].

- No 71 : emplacement du moulin à vent de la Tombe-Issoire, figurant sur les plans de Jouvin de Rochefort (1675) et Roussel (1731)[11]. Des fouilles,effectuées en mars et avril 1915, ont permis de trouver les fondations circulaires du moulin. Elles mesurent huit mètres de diamètre[12].

- No 77 : école maternelle publique Tombe-Issoire. En 2007, un projet de quartier a mis en scène, à l'angle des façades sur rue de cet établissement, le personnage du géant dont la rue et l'école tirent respectivement leur nom. L'installation, dans l'espace public, d'une sculpture monumentale, créée dans le cadre de ce projet par Corinne Béoust était initialement prévue pour une exposition d'une durée de six mois. La statue a finalement été laissée en place jusqu'à la fin du mois de .

- Nos 77 et 77 bis : carrefour avec la rue d'Alésia dont le percement, dans les années 1860, a fait disparaître l'ancienne « impasse Issoire », « impasse des Moulins » en 1819[13], qui s'embranchait sur le côté impair de la rue de la Tombe-Issoire.

- No 83 : immeuble de rapport sur rue de 5 étages (dont l'entresol) sur rez-de-chaussée et combles mansardés, signé et daté à droite du porche « GUSTAVE POIRIER[14] / ARCHITECTE / 1901 ». Ce porche carrossable, muni de chasse-roues et d'un portail métallique donne à l'arrière sur une impasse privée (non accessible au public) qui abrite une cité d'artistes créée en 1902. Dénommé allée d'Artistes, l'ensemble comprend dix petits bâtiments totalisant vingt ateliers orientés vers le nord et donnant sur un espace végétalisé. Resté presque entièrement dans son état d'origine, il est partiellement protégée au titre de monument historique depuis 2016[15].

C'est la dernière adresse et le lieu de décès du peintre, dessinateur, graveur et affichiste français Auguste François-Marie Gorguet (1862-1927)[16] - [17]. - Le sculpteur animalier Maurice Prost y avait son atelier. Il avait pour voisin le céramiste Georges Jouve[18].

- No 85 : ruelle en impasse ouverte en 1868, nommée cité Annibal en 1877, témoin du passé laborieux du quartier.

- No 94 : emplacement approximatif du moulin de Marjolaine. Celui-ci figure sur le plan de Roussel (1731) et sur la Carte des Chasses du Roi ( 1764-1774). Sur une liste des moulins de Montrouge, il est signalé en activité en 1801[19].

- No 101 : villa Seurat, voie en impasse bordée de maisons construites vers 1925 par des architectes dont les plus célèbres sont André Lurçat et Auguste Perret ; beaucoup d'entre elles ont été occupées par des artistes et des écrivains (Marcel Gromaire, Jean Lurçat, Henry Miller, Chana Orloff, Chaïm Soutine, etc.).

- La rue longe également le réservoir de Montsouris dont l'entrée principale se trouve au no 115. En ce lieu se tenait le moulin à vent du Bel-Air. Il est signalé sur le plan de Roussel (1731) comme « cabaret et moulin ». Il est mentionné, sur les listes des moulins en activité de Gentilly , en 1801 et 1809. Il est, parfois, confondu avec le moulin Noir, rue Saint-Yves[20].

- L'humoriste Didier Bénureau (né en 1956) évoque cette rue dans un sketch intitulé Le Chanteur Rive-Gauche.

Emplacements non localisés

- No 82 (ancienne numérotation) : adresse, dans les années 1830/1840 (alors que la rue appartient encore au Petit-Montrouge, écart de Montrouge), du facteur d’instruments de musique en cuivre Dujarier[21], connu pour avoir été, vers 1830, le maître d’apprentissage de Gustave Auguste Besson (1820-1874), futur fondateur de manufactures d’instruments à Paris et à Londres[22].

- En 1928, la jeune Mireille Balin (1909-1968), futur mannequin, puis actrice de cinéma, habitait avec sa mère dans cette rue[23].

Plaque à la mémoire de Jean Poiret au no 22.

Plaque à la mémoire de Jean Poiret au no 22. Entrée de la cité Annibal au no 85.

Entrée de la cité Annibal au no 85. Entrée de la villa Seurat au no 101.

Entrée de la villa Seurat au no 101. Entrée du réservoir de Montsouris au no 115.

Entrée du réservoir de Montsouris au no 115.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

- Plan de Jouvin de Rochefort

- Plan de Jean Delagrive (1760)

- Gustave Pessard : Nouveau dictionnaire de Paris

- Photographie, 1901, portant l'inscription manuscrite « Maison dite "Cabaret rouge" et aussi "Maison du Bourreau", place Saint-Jacques et rue Tombe-Issoire, août 1901 », signée « E. Pottier », conservée au musée Carnavalet (en ligne) sur le site Les Musées de la Ville de Paris parismuseescollections.paris.fr.

- Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire des 300 moulins de Paris, Parigramme, (ISBN 2-84096-114-8 et 978-2-84096-114-7, OCLC 42296908, lire en ligne).

- Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, Atlas des Parisiens, Parigramme, p. 153-155

- Communiqué de presse circusnext du 20 avril 2020.

- C.A.. Maugarny, Histoire de Montrouge, Res Universis, (ISBN 2-87760-559-0 et 978-2-87760-559-5, OCLC 490251485, lire en ligne).

- Les Trois Monts, Raspail à Montsouris, Paris, Société historique et archéologique du XIVe arrondissement de Paris, page 7.

- De Sainct-Denys de France à Saint-Jacques de Compostelle, Paris, Société historique et archéologique du XIVe arrondissement de Paris, , page 3

- Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire des 300 moulins de Paris, Paris, Parigramme, , page 169.

- Les Trois Monts, Paris, Société historique et archéologique du XIVe arrondissement de Paris, , page 7

- Émile Wiriot, Paris de la Seine à la cité universitaire. Le quartier Saint-Jacques et les quartiers voisins, leurs transformations à travers les siècles, Paris, Tolra, Libraire-Éditeur, , page 523.

- Et non pas POIRIEZ.

- Notice no PA75140017 base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Qui êtes-vous ? Annuaire des contemporains, Ehret. G. Ruffy, Paris, 1924, p. 344 (en ligne).

- Avis de décès dans base Léonore

- « Biographie Maurice Prost », sur Galerie Tourbillon, sculptures 19e, sculptures 20e, arts décoratifs, verrerie art nouveau (consulté le )

- .Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire des 300 moulins de Paris, Parigramme, (ISBN 2-84096-114-8 et 978-2-84096-114-7, OCLC 42296908, lire en ligne).

- Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire des 300 moulins de Paris, Parigramme, (ISBN 978-2-84096-114-7)

- Cité dans les comptes-rendus des expositions nationales de 1844 et 1849.

- Notice « Auguste et Florentine Besson » sur luthiervents.blogspot.com (consulté le .)

- Michel Azzopardi, Le temps des vamps : 1915-1965 : cinquante ans de sex-appeal, L'Harmattan, 1997, 484 pages, chap. 4 (« Splendeur et misère d'un mannequin nommé Mireille Balin »), p. 43-72.

_-_2021-07-28_-_1.jpg.webp)