Route de la Révolte

La route de la Révolte est le nom d’une ancienne voie construite pour relier Versailles à Saint-Denis et Compiègne en évitant Paris. Elle s'est également appelée « route des Princes », « route de Versailles à Saint Denis » ou « avenue de la Porte de Maillot ».

| Route de la Révolte | ||

Route des Princes (future Révolte) Plan Roussel - 1730. | ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Île-de-France | |

| Collectivité | Porte Maillot 17e arrondissement Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) |

|

| Géographie | ||

| Coordonnées | 48° 52′ 40″ nord, 2° 16′ 56″ est | |

| Localisation | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation

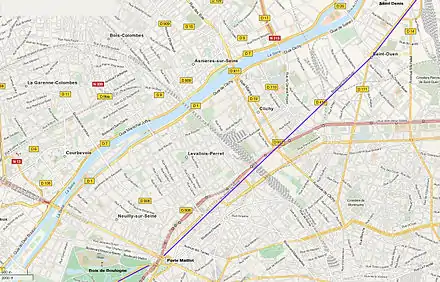

Venant de l'allée Royale dans le bois de Boulogne, la route passait par l'actuelle porte Maillot et se prolongeait en ligne droite jusqu'à Saint-Denis en passant par le carrefour Pleyel.

Ce chemin, qui deviendra en 1750 la route de la Révolte, s'est appelé officiellement la « route des Princes » ou « route de Versailles à Saint Denis ».

De 1848 à 1926, la route change de nom et s'appelle l'« avenue de la Porte de Maillot ».

La construction des fortifications de Thiers interrompt le tracé direct entre les bastions no 50 et no 48, en passant par la porte Maillot et la porte de la Révolte. La route départementale no 11 assure alors sa continuité en contournant les forts par l’extérieur.

Le tronçon coupé devient un élément de la rue Militaire, longeant intérieurement l'enceinte fortifiée ; il deviendra le boulevard Gouvion-Saint-Cyr.

Après l'annexion par Paris, en 1929, le nom de « Révolte » disparaît dans Paris et ses différents tronçons dans la capitale sont renommés. En 2014, s'il ne reste qu'une trace de ce nom à l'entrée de Saint-Denis, son itinéraire est toujours parfaitement identifiable. Il part en ligne droite du bois de Boulogne et de la porte Maillot, puis longe Paris à l'intérieur du Boulevard périphérique jusqu'au niveau de la porte de Clichy. Au-delà, il traverse le périphérique puis Clichy et Saint-Ouen-sur-Seine pour arriver à Saint-Denis toujours en ligne droite, par le boulevard Anatole-France (D410 puis N410).

C'est ce chemin qu'a rejoint Louis XV le , en quittant La Muette. (voir infra)

Porte de la Révolte et porte de Sablonville

La porte de la Révolte qui contrôlait, avant 1860, la route départementale no 11 qui reliait Versailles à Saint-Denis a été fermée après l'ouverture de la porte de Champerret.

Il en va de même pour la porte de Sablonville qui contrôlait, avant 1860, le chemin de grande communication (CGC) sur le territoire de Neuilly-sur-Seine. Cette partie a été annexée à Paris en 1929.

Historique

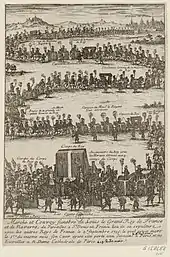

La tradition rapporte que Louis XV a fait construire, pour se rendre de Versailles à Saint-Denis et Compiègne, une route évitant Paris, qui sera appelée par la population « route de la Révolte »[1].

Si effectivement ce nom lui sera attribué à la suite des événements de (voir infra), le chemin emprunté par Louis XV existait en fait depuis longtemps sous le nom « Chemin des princes »[2]. Il est visible sur le Plan de Paris et de ses environs, établi par Roussel dès 1730.

De Versailles, on s’engageait sur la route dite de Versailles à Paris jusqu’au pont de Sèvres. Celui-ci franchi, on suivait le chemin des Princes jusqu’à la porte Maillot (Mahiaut). On gagnait ensuite la route dite « de Versailles à Saint-Denis » par où passaient les convois.

Le chemin emprunté par Louis XV n’a donc pas été créé en 1750, comme le dit le marquis d’Argenson[3], mais il fut aménagé en route à cette époque.

Cette route étonnante résulte effectivement d'une colère de Louis XV exigeant que cette voie devienne carrossable entre les deux villes. L'ancien chemin était en fort mauvais état, à tel point que le cortège funèbre de son arrière-grand-père Louis XIV, le Roi-Soleil, s'était embourbé dans un virage, à Saint-Ouen, le 9 septembre 1715. C’est également ce tracé que suivra le convoi funèbre de Louis XV en 1774 de Versailles jusqu'à la basilique Saint-Denis.

Le 8 mars 1918, durant la Première Guerre mondiale, les nos 127 et 158 route de la Révolte sont touchés lors d'un raid effectué par des avions allemands[4].

Événement historique à l'origine du nom

de la porte Maillot à Saint-Denis

(méandres imaginaires).

Ce nom de « Route de la Révolte » serait dû à un incident datant du . Ce jour-là, un officier de police conduit au poste un enfant de la rue des Nonnains-d'Hyères qui s’était rendu coupable de quelques incartades. La mère, éplorée, ameute tout le quartier et rapidement la rumeur court que Louis XV fait enlever les enfants âgés de 5 à 10 ans afin qu’ils soient sacrifiés et que leur sang soit utilisé pour les bains du roi et de ses courtisans. L’émeute prend de l’ampleur en particulier dans le faubourg Saint-Antoine où des agents de police sont pris à partie. Les 22 et 23 mai, l’agitation se propage dans les quartiers de la porte Saint-Denis, de la butte Saint-Roch et du carrefour de la Croix-Rouge. Quelque 2 000 personnes se portent sur la route de Versailles pour attendre le retour du lieutenant général de police Nicolas-René Berryer, allé prendre des ordres. Elles se heurtent à la troupe et au guet royal qui les dispersent.

Ayant eu connaissance de l'émeute et de l'ampleur qu'elle prend, Louis XV décide, par représailles, de priver les Parisiens de sa présence traditionnelle.

« Au lieu que Sa Majesté devait partir le 5, elle est partie secrètement de Versailles la nuit du 6 au 7 pour Compiègne, où on l'attendait peu, et, pour punition, dit-on, au peuple révolté, le monarque n'a point passé par Paris »[3].

« Ordinairement, il vient par les remparts de Paris, pour gagner la porte Saint-Denis, et des messieurs de ville l'attendent sur son passage. Cette fois-ci, il est sorti du bois de Boulogne par la porte Maillot, pour traverser la plaine et gagner Saint-Denis à travers les terres ; cela a fait tenir des discours. Les uns ont dit qu'il n'avoit pas passé par Paris, par crainte, à cause des dernières émotions populaires; les autres qu'il avoit voulu marquer du mépris au peuple, à cause de leur sédition. Le premier motif est plus vraisemblable. »[5].

Face à l'émotion populaire, Louis XV, qui n’avait guère envie de prendre de risques, voulut donc éviter la capitale lorsque, le , il alla voir sa fille Louise de France, prieure au carmel de Saint-Denis. Les circonstances valurent que ce détour ajouta de la fureur aux Parisiens. La « route des Princes », le chemin qu’il emprunta, devint pour les gens la « route de la Révolte », prémices du grondement révolutionnaire qu'on entendra bientôt dans le Royaume de France, et qui pérennisera le nom de cette route.

Autre origine possible du nom de la route

Selon les historiens de la mairie du 17e arrondissement de Paris, la porte Maillot ne tiendrait pas son nom d'un ancien jeu de mail qui aurait existé dans le proche bois de Boulogne, mais de la révolte des Maillotins qui eut lieu en 1382. La route de la Révolte part de la porte Maillot et passe au nord de Montmartre ; elle pourrait alors bien rappeler la reddition de ces révoltés maillotins qui « s'étalèrent devant Montmartre en longues files » avec « les paysans de Clichy et des Ternes »[6]. Jules Michelet écrit : « Lorsque le roi arriva, les bourgeois, pour le mieux fêter, crurent faire une belle chose en se mettant en bataille. Peut-être aussi espéraient-ils, en montrant ainsi leur nombre, obtenir de meilleures conditions. Ils s'étalèrent devant Montmartre en longues files ; il y avait un corps d'arbalétriers, un corps armé de boucliers et d'épées, un autre armé de maillets ; ces maillotins, à eux seuls, étaient vingt mille hommes »[7].

Chapelle funéraire de N-D de la Compassion

Sur la route de la Révolte s'élève la chapelle funéraire de Saint-Ferdinand, initialement érigée à l'endroit où, le , le duc d'Orléans – le fils aîné du roi Louis-Philippe – mourut des suites d'un accident de voiture à cheval[8] Cette chapelle a été déplacée en 1964 d'une centaine de mètres lors des travaux d'aménagement du palais des congrès, jusqu'à la place du Général-Kœnig (porte des Ternes).

Tracé

La route de la Révolte commençait à la porte Maillot (qui était, non pas une porte de Paris, mais une porte de l'enceinte du bois de Boulogne). Elle allait en ligne droite jusqu'à l'actuelle porte de Paris à Saint-Denis en passant par la porte de la Révolte et le carrefour Pleyel en suivant un parcours encore parfaitement reconnaissable aujourd’hui, constitué par :

- dans le bois de Boulogne :

- l'allée Royale, allée de Longchamp ;

- dans Paris (depuis 1926) :

- la porte Maillot[9] - [10]

- le boulevard Pershing[9],

- la place du Général-Kœnig (partie Nord)

- le boulevard Gouvion-Saint-Cyr (moitié Nord)[9],

- l'avenue Stéphane-Mallarmé[11],

- le boulevard de Reims,

- le boulevard du Fort-de-Vaux[11],

- le boulevard de Douaumont[11],

- la porte de Clichy[11] ;

- à Clichy :

Route et pont de la Révolte en 2014.

- à Saint-Ouen-sur-Seine :

- le boulevard Victor-Hugo D 410,

- la place de la République D 410,

- le boulevard Jean-Jaurès D 410,

- à Saint-Denis :

- le boulevard Anatole-France (1re partie) D 410,

- le croisement avec le chemin des Poissonniers qui deviendra le carrefour Pleyel D 410N 410,

- le pont de la Révolte N 410,

- le boulevard Anatole-France (2e partie) N 410,

- la place de la porte de Paris N 410.

Le nom de « Révolte » n'est plus utilisé sauf pour le pont de la Révolte à Saint-Denis (au-dessus des voies de chemin de fer provenant de la gare du Nord) et, tout à côté, pour une rocade récente d'accès à la D 14 sous l'autoroute A86 (mais qui n'est pas dans l'axe de l'ancien tracé).

Route de la Révolte dans la littérature

Le dans son Journal, Paul Léautaud écrit : « Été au refuge [pour animaux] de Mme Naugier, 248 route de la Révolte à Levallois [...]. Pas brillant, le refuge. Des cabanes en planches dans un terrain fermé par des haies, l’aspect d’une habitation de chiffonnière. ». Le , dans une lettre à la Société protectrice des animaux (SPA), il précise que l'endroit est une « zone des terrains vagues, face aux fortifications, loin de tout immeuble. ».

Dans Arsène Lupin 813, écrit en 1910 par Maurice Leblanc, une partie de l'action se passe 3, route de la Révolte à Neuilly.

Illustrations anciennes

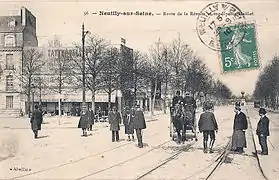

Route de la Révolte vue de la porte Maillot vers la porte des Ternes

(vers 1910).

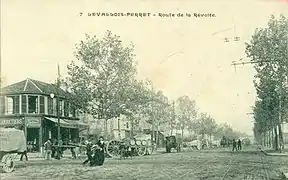

Route de la Révolte à Levallois

(vers 1910).

Route de la Révolte

à Saint-Denis (vers 1910).

La porte de Paris à Saint-Denis

(au XIXe siècle).

Notes et références

- Clichy mag no 188 de juin 2011, page 63.

- Certains pensent que le nom de route de la Révolte est bien plus ancien et que, comme pour la porte Maillot, ce nom viendrait de la révolte des Maillotins de 1382, où les paysans de Clichy et des Ternes s'étaient joints aux Parisiens lors du rétablissement inique des taxes sur les denrées de première nécessité.« Porte Maillot, un axe historique majeur », sur mairie du 17e (consulté le )

- d'Argeson, Journal et mémoires du marquis d'Argenson : récit daté de Juin 1750, Renouard, , p. 213-214.

- Excelsior du 8 janvier 1919 : carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute.

- Edmond-Jean-François Barbier, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, vol. 3, Renouard et Cie,, , p142

- La Porte Maillot, ce grand carrefour, existe depuis le haut Moyen Âge. Elle doit son nom à la révolte des Maillotins de 1382, où paysans de Clichy et du quartier des Ternes s'étaient joints aux Parisiens lors du rétablissement inique des taxes sur les denrées de première nécessité. « Il était une fois le 17e », sur mairie de Paris XVII (consulté le ).

- Jules Michelet, Histoire de France, vol. IV. [1380-1422.], L. Hachette (Paris), (lire en ligne), p. 29.

- « 1842 Mort du Duc d’Orléans », sur jnmasselot (consulté le ).

- Cette voie était partie intégrante de Neuilly-sur-Seine avant le rattachement de cette partie à Paris en 1860

- LEVALLOIS ET CHAMPERRET - Vue panoramique prise au-dessus du mur d'enceinte de Paris en 1860

- Cette voie était partie intégrante des Batignolles-Monceau avant le rattachement de cette partie à Paris en 1860

Voir aussi

Bibliographie

- Émile de La Bédollière, (1812-1883), Le nouveau Paris : histoire de ses 20 arrondissements, G. Barba (Paris), 18xx, 440 p. (lire en ligne), p258

- Alfred Stern et A. Apponÿ, LA MORT ET LES FUNÉRAILLES DU DUC D'ORLÉANS, d'après un récit du comte d'Apponÿ, du , Presses Universitaires de France, (lire en ligne), extrait de Revue Historique T. 90, Fasc. 2 (1906), pp. 337-339

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117)