Produits de la mer

Les produits de la mer désignent les animaux ou plantes qui sont consommés par les êtres humains. Ils comprennent les animaux marins, comme les poissons, les mammifères marins, les fruits de mer (y compris les mollusques et crustacés), ainsi que les algues et plantes marines[1].

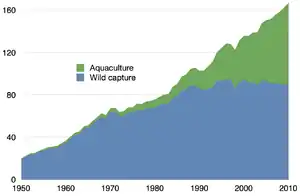

On appelle pêche la récolte des produits de la mer sauvages. Leur élevage est appelé aquaculture, mariculture dont, dans le cas du poisson, pisciculture. L'élevage se développe rapidement et régulièrement à partir des années 1980 alors les captures de la pêche stagnent depuis les années 1995 en raison de la surpêche[2].

On appelle marée un ensemble de produits de mer destinés à la consommation[3]. Un pavillon inauguré en 2004 au marché de Rungis s'appelle ainsi « pavillon de la marée »[4] - [5].

Histoire

La recherche, conservation, commerce et utilisation des produits de la mer sont ancienne et comme le montrent de nombreuses preuves archéologiques préhistoriques et datant au moins du paléolithique[6] - [7]; Ainsi les restes trouvés dans une grotte marine de Pinnacle Point (Afrique du Sud) montre qu'homo sapiens (homme moderne) se nourrissait de ressources marines il y a au moins 165.000 ans. les Néandertaliens (antérieurs et contemporaine aux premiers Homo sapiens semblent avoir récolté et mangé des fruits de mer en Méditerranée au moins à partir de la même époque[8]. En Asie orientale l'analyse isotopique d'ossements fossiles de l'homme de Tianyuan (-40 000 ans) montre qu'il mangeait beaucoup de poisson d'eau douce[9] - [10]. De nombreux amas coquilliers ont été découverts dans le monde[11], ainsi que des restes d'os et arêtes de poissons dans les foyers humains, et quelques gravures et peintures rupestres laissent penser que les aliments marins étaient importants pour la survie de nos ancêtres et parfois abondamment consommés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs puis agriculteurs et urbains ; En outre presque tous les premiers exemples archéologiques connus d'établissements permanents (mais pas nécessairement occupés en permanence) comme ceux de Lepenski Vir, étaient près de l'eau ou de la mer et associés à la pêche comme principale source de nourriture.

Les égyptiens consommaient abondamment le poisson du Nil, frais ou séché ; aliment de base d'une grande partie de la population[12] ; Leurs méthodes et outils de pêche sont décrits par des peintures, dessins et des documents écrits (papyrus), certains laissant penser que la pêche était aussi parfois un passe-temps.

Les scènes de pêche sont plus rarement représentées au sein de la culture grecque ancienne, reflétant le faible statut social de la pêche mais Oppian de Corycus a laissé un important traité sur la pêche en mer (Halieulica ou Halieutika, composé entre 177 et 180 ; le premier de ce genre à avoir été transmis jusqu'à nos jours. La consommation de poisson variait en Grèce selon le lieu de vie des gens. Dans les îles et sur les côtes, le poisson frais et les fruits de mer (calmars, poulpes et crustacés) étaient communs. Ils étaient mangés surplace, mais aussi (et le plus souvent) transportés pour être vendus à l'intérieur des terres. Sardines et anchois étaient des plats communs pour les Athéniens (vendus frais ou plus souvent salés). À la fin du IIIe siècle avant notre ère dans la petite ville béotienne d'Akraiphia, sur le Lac Copaïs (aujourd'hui asséché) une stèle retrouvée par les archéologues donnait une liste fixe des prix du poisson (le moins cher était le « skaren » (poisson-perroquet probablement) alors que le thon rouge de l'Atlantique valait 3 fois le prix du premier[13]. Les poissons marins communs étaient le thon à nageoires jaunes, le rouget, la raie, l'espadon ou l'esturgeon (plat de luxe consommé salé). Le lac Copaïs lui-même était célèbre dans toute la Grèce pour ses anguilles, célébrées par le héros des Acharniens (Ἀχαρνεῖς en grec ancien, comédie grecque antique d'Aristophane), mais le brochet, la carpe et le poisson-chat, bien que moins apprécié y étaient aussi pêchés.

De nombreuses mosaïques romaines évoquent la pêche[14]. À une certaine époque le « poisson-boule » était considéré comme le summum du luxe, peut-être en raison de la couleur rouge vif prise par sa peau quand il meurt hors de l'eau ; on le laissait parfois agoniser sur la table des convives ou de la famille pour observer ce phénomène. Il y avait même une recette où cela se faisait dans la sauce. Puis, au début de l'ère impériale cette coutume a soudainement disparu (Mullus dans la fête de Trimalcion (ou Trimalchion, personnage fictif du Satyricon, roman attribué à Pétrone) apparait comme un parvenu démodé qui ennuie ses invités en leur montrant l'agonie d'un poisson.

Au Moyen Âge, le poisson est l'un des symboles du Christ et les fruits de mer avaient moins de prestige que les mets animaux terrestres, ils sont souvent (avec le castor considéré comme à demi-poisson) considérés comme une alternative à la viande les jours de jeûne ou le vendredi. Les fruits de mer restent néanmoins fondamentaux pour de nombreuses populations côtières. Les harengs de la mer du Nord se retrouvent jusqu'à Constantinople [11]. Faute de chaine du froid le poisson est souvent salé, séché et moindrement fumé. la morue séchée était souvent écrasée avec un maillet avant d'être trempée dans l'eau. Divers mollusques aquatiques (huîtres, moules et les pétoncles notamment) étaient mangés par les populations côtières et riveraines. L'écrevisse d'eau douce était aussi appréciée. À l'intérieur des terres les fruits de mer étaient un luxe, plus cher encore que la viande et donc inaccessible pour la plupart des gens [12] Au XIXème siècle les hygiénistes et la science ont aider à mieux comprendre et limiter les risques liés à la consommation de poisson et de mollusques crus ou mal conservés.

La pisciculture était surtout autrefois pratiquée en Asie, mais au XXe siècle, notamment pour faire face à la surpêche elle s'est beaucoup développée dans le monde, ainsi que des écloseries et plus récemment divers techniques combinant pisciculture et d'aquaculture.

Quantités

En 2015 l'offre en poissons, mollusques et crustacés a dépassé le chiffre record de 20,3 kg par personne, non sans effets négatifs pour la biodiversité[2]. L'Union européenne est le plus gros importateur devant les États-Unis, la Chine et le Japon, mais la croissance de la demande croît rapidement dans les pays en développement, ce qui explique que plus de 33 % du volume échangé dans le monde l'est à l'international (volume « en majorité pourvus pour et par les pays en développement ») et que la filière se mondialise : un poisson pêché ou élevé dans un pays peut être transformé dans un autre et mangé dans un autre encore.

Tendances

Malgré une « baisse de rendement (en termes de prises par unité d’effort) » l'effort de pêche augmente globalement dans le monde de manière continue depuis plusieurs siècles. En 2013, la FAO estimait à 31 % la part des stocks mondiaux surexploités alors qu'ils n'étaient que de 10 % en 1974. Les pêcheries des pays développés ont fortement accru leur effort de pêche des années 1950 à 90 puis l’ont diminué de près de moitié dans les 25 ans qui ont suivi, stoppant la chute de rendement de leurs flottes de pêche[2]. D'autres pays continuent à surexploiter leurs ressources. la Chine (1re flotte de pêche devant l’Indonésie, l’Union européenne, les États-Unis et l’Inde) a lancé dans sa zone économique exclusive un plan quinquennal (2016-2020) de restauration des stocks et de protection des écosystèmes.

Face aux limites du stock marin de produits de la mer, c'est donc maintenant l'aquaculture qui répond à la demande supplémentaire avec un ratio moyen de 10,4 kg issus d'aquaculture s'ajoutant à 9,9 kg prélevés dans le milieu aquatique naturel par personne en 2015 (contre respectivement 1,1 kg et 10,6 kg en 1980), sachant qu'une part des captures de pêche (dite pêche minotière) sert notamment à nourrir les poissons ou crustacés d'élevage (saumon d'élevage notamment) [2].

En Europe les poissons sauvages les plus consommées sont aujourd’hui le thon, la morue, le lieu, le hareng, le merlu et le maquereau, alors que les espèces d’élevage de plus en plus consommées sont surtout le saumon, le panga et les moules ; vers 2015, les crevettes tropicales consommées sont pour moitié issus d'élevage[2].

Dans le monde l'efficacité des techniques de pêche et d'élevage augmente, avec respectivement des effets sur la biodiversité et des risques d'antibiorésistance, de parasitoses (pou du saumon, par exemple) et de pollution marine.

Typologie des produits de la mer et des consommations

Algues

Les algues comestibles sont largement consommées dans le monde, notamment en Asie.

Méthodes d'approvisionnement/Techniques

Qualités nutritionnelles

Les produits de la mer sont une source importante de protéines dans l'alimentation à travers le monde, en particulier dans les régions côtières.

Ils apportent dans l'alimentation de nombreux oligoéléments (dont l'iode et les acides oméga 3 intéressants pour la prévention des maladies cardio-vasculaires), mais ils peuvent aussi être source de produits toxiques (toxines produites par du plancton et bioaccumulées par certains coquillages ou poissons), métaux lourds et polluants organiques solubles dans le gras (dioxines, HAP, PCB, pesticides...), ou radionucléides parfois).

De manière générale, les bivalves (jouant un rôle de filtreurs), les poissons carnivores (ex. : thon, espadon, marlin) et mammifères (dauphins, marsouins, cachalot) situés au sommet de la chaine alimentaire les concentrent le plus[16]. En France, une étude dite CALIPSO vise à établir, au regard des consommations moyennes des consommateurs fréquents de produits de la mer, un bilan « bénéfice/risque » entre l'apport nutritionnel (acides gras) et l’exposition aux contaminants[16].

Enjeux

Données économiques en France

En France métropolitaine et DOM, le chiffre d'affaires 2008 de la pêche est de 1,7 milliard d'euros, représentant 707 170 tonnes, dont 301 300 tonnes de poissons, 193 650 tonnes de crustacés, coquillages, céphalopodes, et 161 800 tonnes de pêche congelée et transformée. L'aquaculture représente un chiffre d'affaires (C.A.) de 560 millions d'euros pour une production de 248 000 tonnes[17]. La filière est fortement déficitaire en termes d'apports, en raison d'un niveau élevé de consommation, et d'une baisse des tonnages capturés. Les importations françaises s'élèvent en 2009 à 4,052 milliards d’euros, contre 1,202 milliard d’euros pour les exportations.

À ces chiffres, il faut ajouter le poids du mareyage (C.A. de 2,2 milliards d'euros, représentant 5 250 emplois), et celui de la transformation (C.A. de 3,15 milliards d’euros représentant 12 000 emplois).

La consommation moyenne est 34,5 kg par habitant[18] - [19].

Données économiques mondiales

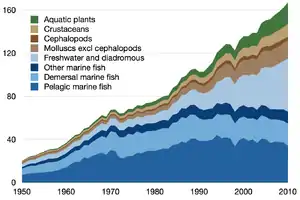

Au niveau mondial, la production est en constante augmentation : le sous-total atteint 142 millions de tonnes en 2008 pour les poissons, mollusques et crustacés, avec des captures de la pêche en stagnation, à 90 millions de tonnes, l'aquaculture représentant 52 millions de tonnes. Le taux moyen de progression de la production aquacole est de 6,2 % entre 2003 et 2008. Les algues et plantes marines représentent 16,8 millions de tonnes[20], dont l'essentiel (15,8 millions de tonnes) provient de l'aquaculture.

Les premiers pays producteurs de pêche sont dans l'ordre la Chine, le Pérou et l'Indonésie, tandis que les producteurs aquacoles sont la Chine (pour 62 % de la production mondiale), l'Inde et le Viêt Nam. 39 % de la production mondiale halieutique est exportée, et les pays développés absorbent 78 % des importations.

Les principales espèces pêchées sont l’anchois du Pérou, le lieu d'Alaska, le hareng de l'Atlantique, le listao, et le maquereau espagnol. Les principales espèces cultivées sont dans l'ordre les carpes, les crevettes à pattes blanches, et le saumon de l'Atlantique.

La consommation moyenne de produits de la mer par habitant est de 20,3 kg/personne(moyenne) et de 15,1 kg de poisson stricto sensu (dont 46 % provient de l'aquaculture), les quantités consommés étant en constante augmentation[21] - [2]. L'Union européenne, bien que dotée d'une importante flotte de pêche qui opère sur une grande partie de la planète est à seulement 45 % autosuffisante en produits de la mer[2].

Références

- Epicurious Food Dictionary

- FRB (2018) L’exploitation des ressources halieutiques : pressions sur les écosystèmes marins, état des pêcheries, impacts sur la biodiversité et aménagement de ses usages., 25 janvier 2018

- Marée, définition du Larousse.

- Secteur Produits de la Mer à Rungis.

- Exemple de phrase utilisant le mot « marée » pour les poissons : « Certes, les ports de la Manche fournissaient tous les mêmes espèces de poisson ; toutefois, parce que tous n’employaient pas les mêmes techniques de pêche ni ne fréquentaient les mêmes parages, ils ne ramenaient pas exactement la même marée : d’un port à l’autre, les espèces n’étaient pas présentes dans les mêmes proportions, ni surtout réputées de la même qualité. » Dans Aux origines du suicide de Vatel : les difficultés de l’approvisionnement en marée au temps de Louis XIV. Reynald Abad.

- Inman, Mason (2007) "African Cave Yields Earliest Proof of Beach Living". National Geographic News. (17 octobre)

- African Bone Tools Dispute Key Idea About Human Evolution ; National Geographic News article

- (2011) "Neanderthals ate shellfish 150,000 years ago: study". Phys.org. 15 septembre.

- Yaowu Hu, Y; Hong Shang, H; Haowen Tong, H; Olaf Nehlich, O; Wu Liu, W; Zhao, C; Yu, J; Wang, C; Trinkaus, E; Richards, M (2009). "Stable isotope dietary analysis of the Tianyuan 1 early modern human". Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (27): 10971–10974. doi:10.1073/pnas.0904826106. PMC 2706269 Freely accessible. .

- First direct evidence of substantial fish consumption by early modern humans in China PhysOrg.com, 6 juillet 2009.

- Coastal Shell Middens and Agricultural Origins in Atlantic Europe.

- " Fisheries history: Gift of the Nile " (PDF). Archived from the original (PDF) le 10 novembre 2006.

- Dalby A (1996) Siren Feasts: A History of Food and Gastronomy in Greece Routledge. (ISBN 0-415-15657-2).

- Image : mosaïque romaine présentant une action de pêche.

- D'après les données FAO FishStat database 22 juillet 2012.

- Leblanc J-C, coordonnateur (2006). Étude des consommations alimentaires de produits de la mer et imprégnation aux éléments traces, polluants et Oméga 3, Calipso

- Les chiffres concernant l'aquaculture sont issus de France Agrimer

- en vif, c'est-à-dire avant transformation

- Chiffres issus de la Synthèse de la filière sur le site du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

- Une partie seulement est destinée à la consommation humaine, l'autre partie étant destinée à l'industrie

- Données de synthèse de la FAO. Des statistiques plus fines sont disponibles sur le site de la FAO