Plan Cerdà

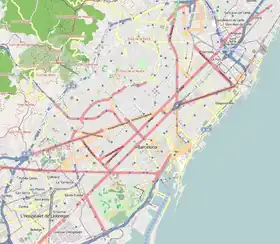

Le plan Cerdà est un plan de réforme, d'aménagement et d'extension urbaine de la ville de Barcelone proposé en 1860 par Ildefons Cerdà. C'est un plan hippodamien avec une structure quadrangulaire, régulière et ouverte. Ce projet est à l'origine de la renaissance de la cité comtale.

| Plan Cerdà Pla Cerdà | |

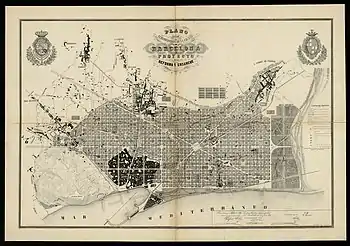

Projet original du plan Cerdà. | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 41° 24′ 13″ nord, 2° 11′ 21″ est |

| Pays | |

| Région | |

| Ville | Barcelone |

| Quartier(s) | Eixample, Gràcia, Sant Martí, Les Corts |

| Morphologie | |

| Type | Plan d'urbanisme |

| Superficie | 1 100 ha - 11 000 000 m2 |

| Histoire | |

| Création | 1841 - 1859 |

| Monuments | Casa Batlló - La Pedrera - Torre Agbar - Arc de triomphe - Place Tétouan - Sagrada Família - Parc de la Ciutadella - Hôpital de Sant Pau - auditori - Monumental |

Ce plan est imposé par le gouvernement central espagnol à la place de celui d'Antoni Rovira i Trias qui avait gagné le concours de la ville, créant une forte polémique. L'actuel quartier de l’Eixample (« l’Extension ») naît de ce projet, et se développe sur d'immenses terrains vagues qui sont jusqu'alors considérés comme zone militaire stratégique.

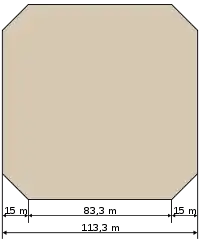

Le plan Cerdà propose un damier continu de blocs carrés de 113,3 mètres depuis Besòs jusqu'à Montjuïc, doté de rues de 20, 30 et 60 mètres de large. Son tracé apporte une nouveauté par rapport au plan hippodamien standard en coupant les angles de chaque bloc par un chanfrein à 45 degrés pour permettre une meilleure visibilité.

La mise en œuvre du plan Cerdà dure presque un siècle. Au fil du temps, le projet est transformé et de nombreux points importants ne sont pas mis en application. Les intérêts des propriétaires terriens et la spéculation ont desservi le plan.

Contexte historique

Barcelone au XIXe siècle

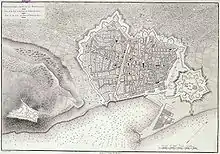

Pendant le XVIIIe siècle et la première partie du XIXe siècle, la situation sanitaire et sociale de la ville de Barcelone se dégradait au point de devenir critique. La muraille médiévale qui avait permis à la ville de résister à sept sièges entre 1641 et 1714 devint un frein à l'expansion urbaine. La croissance démographique avait porté la population de 115 000 habitants en 1802 à 140 000 vingt ans plus tard, pour atteindre les 187 000 personnes en 1850[1]. La muraille de 6 kilomètres encerclait une superficie à peine supérieure à 2 millions de mètres carrés, dont 40 % étaient occupés par sept casernes, onze hôpitaux, 40 couvents, et 27 églises[1].

Conséquence de la densité humaine et du manque généralisé d'infrastructures — sanitaires, boulevards, eau courante — les conditions de salubrité empiraient. Les enterrements dans des fosses communes aux pieds des églises étaient sources d'infections, de pollutions des eaux souterraines et d'épidémies. La décision de procéder aux enterrements au cimetière de Poble Nou fut prise en 1819. Elle ne fut réellement appliquée qu'à partir du milieu du XIXe siècle[2] et ce ne fut qu'à partir de ce moment, contrainte par des ordonnances militaires, que la ville put récupérer l'espace libéré par les cimetières au pied des églises : Saint-Just, Saint-Pierre et le fossé des Maures[3]. Barcelone, comme l'ensemble de la Catalogne, avait déjà été ravagée par la peste aux XVe et XVIe siècles. Elle subit plusieurs épidémies au XIXe siècle. La fièvre jaune fit 8 821 morts en 1821. Les épidémies de choléra se succédèrent : 3 344 morts en 1834, 6 419 morts vingt ans après et 3 765 morts en 1865[4]. Dans un tel contexte, l'espérance de vie était de 36 ans pour les riches et de 23 ans pour les pauvres[1].

Les considérations militaires qui faisaient de Barcelone et de la Ciutadella une place forte conditionnaient la vie urbaine. Non seulement les problèmes de la ville intramuros étaient ignorés, mais les timides mouvements d'expansion hors les murs étaient réprimés. Les constructions étaient démolies car elles « empêchaient la défense de la ville ». C'est ce qui se passa en 1813[5], date à laquelle les terrains distants de moins d'un tir de canon furent considérés comme non ædificandum (« non constructibles »). Cette zone correspond aux « jardins de Gràcia »[6]. Les progrès de l'artillerie ne facilitèrent pas les relations entre la ville et les militaires.

Les voix d'oppositions étaient nombreuses. Elles venaient non seulement des habitants de la ville mais également de la mairie de Barcelone. Celle-ci, au travers du groupe Ornato et en collaboration avec le capitaine général baron de Meer demanda en 1838 une modification des murailles entre la Porte des Études — la Rambla — et le balcon de Jonqueres — la place Urquinaona — afin d'agrandir un peu la ville[7].

À bas les murailles

En 1841, la mairie de Barcelone organisa un concours pour promouvoir et développer la ville. Le , le prix fut remis au docteur Pere Felip Monlau, médecin et hygiéniste. Il présenta son mémoire À bas les murailles, mémoire sur les avantages que représenterait pour Barcelone, et en particulier pour son industrie, la démolition des murailles qui entourent la ville[8]. Le médecin préconisa une expansion de Barcelone depuis le fleuve Llobregat jusqu'à Besòs[7].

La large diffusion du projet, le soutien populaire et l'opposition répétée de l’armée provoquèrent des affrontements. Lors de celui du , la Junta de Derribo détruisit une partie de la Ciutadella. En réponse, le le général Espartero bombarda Barcelone depuis le château de Montjuïc et ordonna la reconstruction de la Citadelle pour 12 millions de réaux à charge de la ville[8]. En 1844, Jacques Balmes publia dans les pages du journal La Sociedad, les thèses du général Narváez qui niaient la valeur stratégique militaire de la zone de Barcelone[7].

Ce ne fut que dix ans plus tard que la mairie de Barcelone approuva un projet préparé par son secrétaire Manuel Duran i Bas. Le elle l'envoya au gouvernement de Madrid avec les signatures unanimes du conseil municipal et du maire Josep Beltran i Ros. Le projet reçut l'appui des députés catalans et en particulier de celui de Lleida, Pascual Madoz. Son action clef permit le démantèlement des murailles. Madoz accéda au poste de gouverneur civil de Barcelone durant 75 jours avant de devenir ministre de l'aménagement du territoire durant les deux années d'existence du gouvernement progressiste (1854 - 1856). De ce poste, il géra le désamortissement en Espagne et promulgua un ordre royal qui mit un terme aux affrontements entre la mairie de Barcelone et le ministère de la guerre[8]. L'ordre de destruction des murailles fut promulgué le . Il spécifiait qu'il fallait conserver la muraille maritime, le château de Montjuïc et la Ciutadella[9].

Le projet d'extension : l'Eixample

La nécessité d'une extension

La nécessité pour Barcelone de croître hors de ses murs était une évidence. Cependant, les pressions spéculatives générées par l'urbanisation de plus de 1 100 hectares de terrains nus dans la première ville de Catalogne jouèrent également un rôle important dans la prise de décision de lancement du projet.

Avec le concours de la mairie en gagné par Monlau, s'ouvrit une période de transformation de la ville. En 1844, Miquel Garriga i Roca se proposa comme architecte municipal pour planifier la construction de l'Eixample. Sa proposition était centrée sur des opérations d'embellissement et d'ornement. Deux ans plus tard, Antoni Rovira publia dans le bulletin encyclopédique des arts nobles, une proposition de plan géométrique pour Barcelone[10].

La gestation du projet

En 1853, un an avant de détruire les murailles, la mairie commença à travailler sur la seconde étape du projet : déterminer un plan d'aménagement de cette extension urbaine. Elle créa la Commission des corporations de Barcelone qui devint plus tard la Commission de l'Eixample. Celle-ci comptait des représentants de l'industrie, les architectes Josep Vila, Francesc Daniel Molina, Josep Oriol Mestres, Josep Fontserè i Domènech, Joan Soler i Mestres ainsi que les représentants de la presse : Jaume Badia, Antoni Brusi i Ferrer, Tomàs Barraquer i Antoni Gayolà[11].

En parallèle, le ministre de l'aménagement du territoire espagnol chargea en 1855, l'ingénieur Ildefons Cerdà de déterminer le nouveau plan topographique de Barcelone : l'ensemble des zones comprise entre Barcelone et Gràcia d'une part, et entre Sants et Sant Andreu de Palomar d'autre part. Cerdà faisait partie du courant hygiéniste. Il appliqua ses connaissances dans ce domaine pour développer une Monographie de la classe ouvrière (1856)[12]. Il écrivit cette analyse statistique approfondie sur les conditions de vie intra-muros de Barcelone à partir de ses aspects sociaux, économiques et alimentaires. Le diagnostic fut clair : la ville était inadaptée à la « nouvelle civilisation, caractérisée par l'application de l'énergie de la vapeur à l'industrie, l'amélioration de la mobilité et de la communicativité »[12]. Ces propos intervinrent après que le premier chemin de fer entre Barcelone et Mataró eut été inauguré en 1848[12].

Conscient des problèmes de la ville, Cerdà commença ses travaux sans chercher à structurer sa pensée. Il fit plus tard un exposé systématique de ses idées dans son ouvrage Théorie générale de l'urbanisation (1867)[12]. L'un des points les plus importants de la proposition de Cerdà était la recherche de cohérence pour prendre en compte les nécessités contradictoires d'une agglomération complexe. Il dépassa les visions partielles que représentaient pour lui les « villes utopiques », « villes culturelles », « villes monumentales », « villes rationalistes », etc. pour se consacrer à la recherche d'une « ville intégrale[13] ».

L'année 1859 marqua le véritable commencement des travaux d'extensions. Le , Cerdà reçut l'ordre du gouvernement central de consolider et de finaliser ses études pour l'Eixample au cours des douze mois suivants. La mairie réagit immédiatement en convoquant un concours public pour des plans concurrents d'aménagements de la ville. La date limite fut fixée au dans un premier temps, puis ajournée au . Pendant ce temps, Cerdà acheva ses travaux. Pour gagner l'appui de Madrid, il en fit une intense promotion auprès de Pascual Madoz, Laureà Figuerola et le directeur général des travaux publics, le marquis de Corvera.

Le , le gouvernement publia un ordre royal qui approuvait le plan de Cerdà d'extension de la ville. S'ensuivirent des querelles entre le gouvernement et la mairie pour des motifs techniques, économiques et politiques. Treize projets furent présentés au concours municipal. Celui d'Antoni Rovira i Trias fut déclaré vainqueur le . En application d'un décret royal, l'ensemble des projets — y compris celui de Cerdà — furent exposés publiquement, accompagnés de leur évaluation par la mairie. Celle-ci ne fit aucun commentaire du plan Cerdà. Le concours était doté d'un prix de 80 000 réaux, d'une médaille d'or et d'une rue au nom du vainqueur. Le premier accessit reçut un prix de 10 000 réaux et une médaille d'argent. Le second et le troisième accessit gagnèrent la somme de 5 000 réaux[14].

Le choix du projet fut définitivement entériné le lorsque le ministère ordonna l'exécution du plan Cerdà[11] aux dépens des lauréats.

Le concours municipal

La plupart des projets d'extension présentés au concours municipal de la Mairie de Barcelone centraient leurs solutions sur un chemin de Barcelone à Gràcia dont le tracé et la consolidation urbaine étaient déjà commencés depuis longtemps. L'actuel passeig de Gràcia conditionnait toutes les solutions. À la différence du plan Cerdà, ces propositions n'exploitaient pas toute la superficie libérée par les militaires et étaient destinées à accueillir beaucoup moins d'habitants. En cela, ces plans répondaient aux objectifs de la bourgeoisie de renforcer la ségrégation sociale. C'est notamment le cas du plan de Rovira i Trias qui gagna le concours avec un plan associé à la devise : « Le tracé de la ville est plus œuvre du temps que d'architecte ». Le propre Rovira affirmait que les prolétaires ne pourraient pas vivre dans ce « qui devrait réellement s'appeler Barcelone »[15]

Les projets furent présentés sous des pseudonymes et les offres des architectes non primés furent détruites. En conséquence, une grande partie de la documentation fut perdue[16].

Principaux projets

Projet de Soler i Gloria

Le projet de Francesc Soler i Gloria obtint le premier accessit[17]. Il planifiait un développement quadrangulaire sur deux axes. Le premier devait suivre une ligne parallèle à la mer, vers la France, et l'autre reprenait le tracé de l'ancien chemin de Sarrià en direction de Madrid. Les deux axes convergeaient vers la vieille ville. Le plan proposait le développement d'un quartier industriel de l'autre côté de la montagne de Montjuïc — idée précurseur de l'actuelle zone franche. Le plan prévoyait de relier la vieille ville avec Gràcia par une avenue partant de l'actuelle place de l'université[18]. Sa devise était « E »[17].

Projet de Daniel Molina

Aucune documentation ne fut conservée de ce projet, à l'exception de sa proposition d'aménagement de la place de Catalogne. Sa devise était « Hygiène, commodité, beauté »[18].

Projet de Josep Fontserè

Josep Fontserè était un jeune architecte, fils de l'architecte municipal Josep Fontserè i Domènec[18]. Il obtint le troisième accessit avec un projet qui centrait la ville autour du passeig de Gràcia. Fontserè proposait de relier les noyaux urbains voisins avec un ensemble de rues diagonales sur le tracé des voies et chemins d'origines[19]. Sa devise était : « Ne pas détruire pour construire, conserver pour rectifier et édifier pour agrandir ».

Projet de Garriga i Roca

L'architecte municipal Garriga i Roca présenta six projets[18]. Celui qui obtint la meilleure note était basé sur une solution quadrangulaire unissant la ville avec Gràcia. Les lignes qui auraient dû être continuées pour former la trame de la ville furent laissées à l'état d'ébauche[20]. Sa devise était : « Un sacrifice de plus pour contribuer à l'Eixample de Barcelone ».

Autres projets

Les projets de Josep Massanés et de Josep Maria Planas proposaient un simple agrandissement qui maintenait la muraille autour du nouvel espace. Le second projet avait de nombreuses similitudes avec le plan présenté par les « propriétaires du Passeig de Gràcia ». Deux autres projets, plus simples et signés par Tomàs Bertran i Soler, proposaient d'établir un nouveau quartier sur l'espace occupé par la Ciutadella et la conversion du Passeig de Sant Joan en un axe similaire à la Rambla[18].

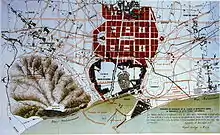

Le projet d'Antoni Rovira

La proposition d'Antoni Rovira gagna le concours selon les critères de la mairie[21]. Son projet était basé sur un maillage circulaire qui aurait entouré la ville vieille. Cette proposition devait permettre une croissance radiale qui aurait permis d'intégrer de manière harmonieuse les villages alentour. Sa devise était annoncée en français : « le tracé d'une ville est œuvre du temps plutôt que d'architecte »[21]. La phrase est attribuée à Léonce Reynaud, l'une des références architecturales de Rovira[21].

Le plan était structuré en trois zones où se combinaient les différentes populations et les activités sociales. Le plan était basé sur une logique de quartiers et une hiérarchisation de l'espace et des services publics. La muraille devait être remplacée par un boulevard périphérique, au-delà duquel se déployait une maille formée par des blocs rectangulaires à patio central d'une hauteur de 19 mètres[21]. Certaines rues principales auraient fait l'union entre les blocs d'habitations en plans hippodamiens pour ajuster peu à peu le profil carré au demi-cercle qui aurait entouré la ville. L'architecte centrait son plan sur la place de Catalogne, alors que Cerdà déplaça le centre urbain sur la Place des Glories. Ce plan prévoyait l'aménagement d'une place de Catalogne, ce qui n'était pas prévue par le plan Cerdà[21].

La trame de Rovira correspondait au modèle contemporain et résidentiel en anneau mis en œuvre à Vienne et dans le plan Haussmann à Paris. Ce modèle était en accord avec la future « großstadt capitaliste » que revendiquaient la Renaissance et la ligue régionaliste[22].

Le plan Cerdà

Le , l'approbation du plan Cerdà par le gouvernement central devint irrévocable et non susceptible d'appel. La reine Isabelle II d'Espagne posa la première pierre de l'Eixample, sur l'actuelle place de Catalogne. La croissance de la ville hors de ses murs fut ralentie par le manque d'infrastructures d'une part et la distance entre les noyaux urbains d'autre part.

Durant les années 1870, des progrès notables furent réalisés, après que les investisseurs eurent réalisé l'intérêt que pouvait représenter le chantier. Le retour des indianos — surnom donné aux colons chassés lors de l'indépendance des colonies espagnoles — apportait des capitaux importants qui devaient être investis. La construction de l'Eixample fut l'une de leurs principales opportunités. Commença alors une période connue sous le nom de fièvre de l'or, qui correspond à la formation d'une bulle immobilière. Si les intérêts économiques permirent un avancement rapide des travaux, ils furent également préjudiciables au plan initial. La fièvre de construction contribua à la réduction des espaces verts, des équipements ainsi qu'à la construction des quatre pans des blocs du damier, là où le plan initial ne prévoyait la construction que de deux pans.

L'exposition universelle de 1888 donna une nouvelle impulsion au plan Cerdà, permit la rénovation de certaines zones et la création de services publics. Mais il fallut attendre la fin du XIXe siècle, la récupération du mouvement moderniste par la bourgeoisie et l'investissement de celle-ci dans les immeubles de rapport pour que la croissance de l'Eixample permît à Barcelone d'absorber en 1897 Sants, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar et Sant Martí de Provençals, qui étaient jusqu'alors des villes indépendantes[23].

Le nouveau langage de Cerdà

Cerdà dans son plan inventa une nouvelle classification primaire du territoire : les « voies » et les espaces « entrevoies »[24]. Les premières constituaient l'espace public de la mobilité, de la rencontre, les réseaux des différents services (eau, assainissement, gaz, etc.), les arbres (plus de 100 000 arbres dans les rues), l'éclairage et le mobilier urbain. Les « entrevoies » (îlots, maisons, etc.) étaient des espaces de vie privée où les édifices étaient utilisés par plusieurs familles. Ils s'organisaient en deux ailes autour d'un patio de telle manière à ce que tous les logements sans exception reçussent de la lumière, une ventilation naturelle et de la « joie de vivre », pour reprendre les termes français des préconisations du mouvement hygiéniste.

Cerdà défendait l'équilibre entre les valeurs urbaines et les avantages ruraux. Sa Théorie générale de l'urbanisation commençait par « ruralisons ce qui est urbain, urbanisons ce qui est rural »[25]. Sa proposition consistait à donner la priorité au contenu — les personnes — sur le contenant — les pierres et les jardins. La forme, thème obsessionnel de la majorité des plans d'urbanismes, devint un simple outil qui ne devait pas dominer les choix architecturaux[25].

L'ingénieur choisit d'engendrer la ville à partir des habitations. L'intimité du domicile fut considérée comme une priorité absolue. Il pouvait être considéré comme utopique de vouloir rendre la liberté et l'indépendance à tous les membres d'une famille nombreuse réunissant jusqu'à trois générations — la norme de l'époque — et vivant sous un même toit en ville. Cerdà pensait que le logement idéal était le logement isolé, rural[26]. Malgré les énormes avantages de la ville, le fait urbain obligeait à compacter et à penser un logement qui puisse être encastré dans un édifice construit en hauteur et regroupant plusieurs familles. Les distributions appropriées du logement et de l'édifice permettaient de profiter d'une double ventilation et d'un double éclairage naturels par la rue ainsi que par le patio[12].

Structure du plan Cerdà

Le plan proposé par Cerdà pour Barcelone témoigne d'optimisme, de confiance en une croissance illimitée, de l'absence programmée d'un centre privilégié, d'un caractère mathématique et géométrique et d'une vision scientifique[13]. Son obsession pour les aspects hygiénistes qu'il avait étudiés en profondeur d'une part et les larges libertés pour penser la ville dont il disposait d'autre part — la zone à aménager était presque vierge de constructions — lui firent exploiter au maximum les vents dominants pour faciliter l'oxygénation et le nettoyage de l'atmosphère[27]. De la même manière, il assigna un rôle clef aux jardins intérieurs des îlots, bien que la spéculation postérieure ait largement altéré cet aspect du plan. Cerdà fixa à 8 mètres la distance entre les platanes, espèce qu'il jugea la plus appropriée pour occuper la ville.

Le second point sur lequel Cerdà travailla fut la mobilité. S'il définit des voies de largeurs totalement inusitées à l'époque, ce fut en partie pour rompre avec l'inhumaine densité humaine de la vieille ville[28], mais également pour anticiper un futur dans lequel les déplacements seraient motorisés[28]. Il dessina des voies de circulation en rupture avec les conventions sociales d'alors[28].

Cerdà incorpora dans ses plans le tracé de lignes de chemins de fer[29] en gardant à l'esprit la nécessité de les rendre souterraines. Cet aspect de sa vision de la ville du futur se développa après une visite en France[13]. Cerdà prit soin de prévoir dans chaque quartier une zone dédiée aux édifices et services publics[13]. En ce sens, il inclut dans son projet les idées progressistes d'avant-garde lorsqu'il affirme[27] :

« Lorsque les voies de chemin de fer seront généralisées, toutes les nations européennes seront une ville unique, toutes les familles ne feront qu'une, et leurs formes de gouvernements seront les mêmes »

— Cerdà, 1851

La solution formelle la plus notable du projet fut l'incorporation de l’îlot urbain comme unité de base et sa forme caractéristique et parfaitement singulière par rapport aux autres villes européennes. L'îlot a une structure carrée de 113,33 mètres — soit 9 îlots par kilomètre — avec un chanfrein de 45 degrés[13].

Géométrie de l'Eixample

Le plan en damier de Cerdà prévoyait des rues de 20, 30 et 60 mètres de large. Les îlots ne devaient être bâtis que sur deux de leurs quatre côtés, ce qui permettait à la ville d'accueillir une population de 800 000 personnes. Dans son dessin original, l'Eixample aurait été totalement peuplé en 1900[30]. En conséquence, Cerdà lui-même — aidé rapidement par les spéculateurs — entreprit d'augmenter substantiellement la densité humaine.

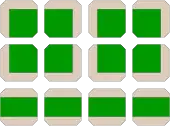

Cerdà proposa une « extension illimitée » basée sur un élément de base carrée régulier et transposable tout au long de l'espace urbain. Chaque élément carré contient 10 × 10 îlots[12]. À la différence d'autres propositions qui brisaient la répétitivité par des espaces verts ou des services, le plan de Cerdà engloba dans chaque carré de base l'ensemble des services, des réseaux et des espaces verts nécessaires, ce qui permit une répétition continue de chaque élément. Le plan pouvait ainsi être étendu et modifié[31].

Les principes égalitaires que Cerdà voulait imprimer à son urbanisme justifiaient cette homogénéité[32]. La recherche de l'égalité se faisait non seulement entre les classes sociales mais également sur les déplacements de personnes et la circulation de véhicules[32]. En effet, selon son plan on aurait circulé de la même manière sur des voies parallèles et perpendiculaires à la mer et les croisements se seraient tous trouvés à distances égales[32]. D'après Cerdà, en l'absence de voie de communication plus commode que d'autres, les valeurs des logements ne devaient pas être influencées par leur situation dans la ville[32] - [26].

La vision de l'ingénieur était basée sur la croissance et la modernité. Son génie fut d'anticiper les futurs problèmes de la circulation urbaine 30 ans avant l'invention de l'automobile[27] - [32].

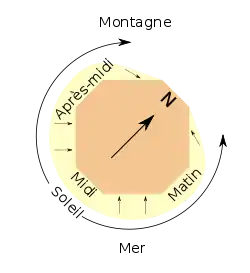

Cerdà donnait une grande importance à la lumière solaire[33]. Il orienta les voies soit sur un axe parallèle à la mer, soit perpendiculaires à celle-ci. En conséquence, il fit coïncider les angles des îlots avec les points cardinaux de façon que tous les côtés pussent recevoir de la lumière solaire naturelle au cours de la journée.

L'ingénieur conçut son plan autour d'une avenue majeure qui lui servit d'axe directeur : la gran Via de les Corts Catalanes. Il travailla avec des « districts » formés de 10 × 10 îlots dont les intersections correspondaient aux principales intersections de la ville : plaça de les Glòries Catalanes, place Tétouan, place de l'université. Une rue plus large fut disposée chaque 5 rues. Il s'agit de la rue Marina, rue Urgell, et de la via Laietana terminée 50 ans plus tard. Ces proportions — conséquences de la largeur des îlots — lui permirent de créer des rues larges qui descendaient de la montagne à la mer de chaque côté de la ville : la rue Urgell et le Passeig de Sant Joan. Celles-ci furent séparées de 15 îlots.

Les rues avaient dans leur majorité une largeur de 20 mètres. Dans leur configuration actuelle, les 10 mètres du centre sont occupés par la chaussée, et les 10 mètres restant sont répartis en deux trottoirs de 5 mètres chacun. Cerdà avait été présent lors des révoltes ouvrières de 1855[28]. La largeur des rues, comme dans le modèle parisien d'Haussmann, étaient associée à une vision militaire qui devait permettre de réprimer facilement les émeutes. Nombre d'éloges de ses contemporains se concentraient sur l'avantage des rues rectilignes pour les charges d'artillerie[28].

Exceptions à la régularité

L'« extension illimitée » du plan ne tenait pas compte de l'intégration dans la trame urbaine des villes périphériques[28]. À l'exception de Sant Andreu longé par l'avenue méridienne, les liens avec ces noyaux urbains n'étaient pas prévus, et le plan ignorait les voies traditionnelles. En 1907, la mairie approuva le plan Jaussely destiné à combler ces manques[28]. La mise en œuvre de ce nouveau plan ainsi que la conservation de certains chemins lors des travaux de l'Eixample permirent d'éviter la disparition des anciens axes traditionnels, parmi lesquels on compte l'ancien chemin de France devenu rue Pierre IV[28]. Le chemin de Sants, connu aujourd'hui sous le nom d'avenue Mistral[28], permettait avec le chemin du Carmen de sortir de la ville fortifiée. Ces deux axes furent conservés[28]. Le chemin de la Cours fut transformée en avenue de Rome et une ancienne voie romaine devint la travessera de Gràcia[28].

Cependant, certaines de ces exceptions méritent une plus grande attention. C'est le cas du passeig de Gràcia et de la Rambla de Catalunya, où afin de respecter l'ancien chemin de Gràcia et l'écoulement naturel des eaux de la montagne, Cerdà ne traça que deux voies consécutives de largeur spéciale, là où la régularité de son plan aurait imposé 3 voies. De plus, le Passeig de Gràcia n'est pas exactement parallèle aux autres rues. En conséquence, si les îlots entre ces deux rues sont bien orthogonaux avec la voie, ils présentent des irrégularités. Ils ont une forme de trapèze.

À ces rues, il faut ajouter la présence de certaines voies spéciales qui traversent la ville en diagonale telles que l'avenue diagonale, l'avenue méridienne et l'avenue parallèle. Elles furent tracées par Cerdà sur d'anciennes voies de communications avec les villages alentour pour faciliter l'accès au centre de la ville.

Géométrie des îlots

Cerdà définit les dimensions des îlots par les distances entre les axes des rues en incluant la largeur de ces dernières. En considérant la largeur de rues standard de 20 mètres, l'ingénieur conçut des îlots formés par un carré de 113,33 mètres de côté dont les arêtes furent coupées par un chanfrein de 45 degrés[33]. Il spécifia des chanfreins de 15 mètres de long, ce qui correspondait une superficie de 1,24 hectare par îlot[note 1]. La valeur de 113,33 mètres de côté a reçu plusieurs justifications. Certains remarquèrent que cela correspond à 9 îlots par kilomètre. Manuel de Solà-Morales considéra que les cinq îlots entre l'ancien boulevard des Artisan (place de l'université) et la Jonquere (place Urquinaona) furent ceux qui déterminèrent cette valeur[34].

Cerdà justifia le chanfrein des arêtes des îlots par la nécessité de préserver la visibilité[32] aux intersections. Il anticipait que des « locomoteurs » individuels circuleraient en masse dans les rues et nécessiteraient à la fois des voies de circulations larges et un espace libre à chaque croisement pour améliorer la visibilité et permettre l'arrêt de ces véhicules[32].

La réduction adéquate de la largeur de certains bâtiments permit à l'ingénieur de concevoir certaines voies plus larges sans affecter la continuité des îlots de 113,33 mètres de côté. C'est par exemple le cas de gran Via de les Corts Catalanes sous laquelle circulent le métro et le train. C'est également le cas de la rue Aragon qui accueillit pendant longtemps un train aérien avant la construction d'une ligne de chemin de fer souterraine.

Cerdà conçut deux configurations de base pour l'aménagement des îlots. Selon ses plans, la première configuration était faite de deux édifices parallèles situés sur les côtés opposés de l'îlot. Cet aménagement laissait un large espace rectangulaire destiné aux jardins. Dans la seconde configuration de bases, les bâtiments occupaient deux ailes adjacentes de l'îlot de façon à former un L, l'espace restant étant également occupé par des jardins.

La difficile acceptation du plan Cerdà

Avant même son approbation, l'opposition au plan municipal était forte, bien plus en raison de ce que représentait le plan — la volonté de Madrid — que de son contenu. L'élite barcelonaise le rejeta de la même manière qu'elle luttait contre les révoltes de travailleurs sous-payés qui se multipliaient. Le caractère autoritaire, anti-hiérarchique, égalitaire et rationaliste du plan[26] heurtait la conception de la bourgeoisie. Celle-ci préférait utiliser comme références de villes nouvelles Paris et Washington, et développer sur ces modèles une architecture propre à Barcelone[26].

La personne de Cerdà provoquait également la colère des architectes, qui considéraient comme un affront le fait d'avoir confié un plan d'urbanisme à un ingénieur. Cerdà subit une campagne de dénigrement calomnieuse. Le fait qu'il soit descendant de la noblesse catalane du XVe siècle et qu'il ait proclamé la république fédérale de Catalogne depuis les balcons de la Généralité de Catalogne ne suffit pas à faire taire ceux qui prétendaient qu'il n'était pas catalan. Lluís Domènech i Montaner assurait que la largeur des rues provoquerait des courants d'air tels qu'ils empêcheraient toute vie confortable. Comme affront, il distribua les pavillons de l'Hospital de Sant Pau dans la direction contraire à celle de la rue[35].

En 1905, cinquante ans après l'approbation du plan, Prat de la Riba manifestait toujours une profonde indignation « contre les gouvernements qui nous ont imposé la monotonie et les honteux carrés »[26] à la place du système auquel il songeait : une ville irradiant à partir de sa vieille capitale historique[26].

La structure des îlots

L'opposition à Cerdà et à son plan d'une partie de la population barcelonaise facilita le développement d'activités spéculatives[36]. Elle permettait de ne pas tenir compte de tous les aspects du plan et d'exploiter au maximum l'espace pour les constructions[36]. Ainsi, la première entorse au plan Cerdà fut d'accepter que lorsque les rues avaient 20 mètres de large, les édifices qui l'entouraient pussent être élargis à 20 mètres[37] également. Par la suite, la zone centrale des îlots fut occupée par des constructions basses destinées souvent à des ateliers et à de petites entreprises familiales. Les jardins centraux disparurent pour la plupart. Une fois cette étape terminée, la construction des quatre ailes des îlots ne souleva pas de résistance.

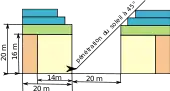

Évolution de la hauteur des édifices, les « rehaussages »

Une fois les quatre ailes des îlots bâties, la spéculation se concentra sur le rehaussement des édifices. L'argument avancé était qu'il n'y avait pas d'inconvénient à construire un bâtiment de 20 mètres de haut le long de rues de 20 mètres de large, à la place des 16 mètres prévus, puisque tout l'édifice est éclairé dans la journée jusqu'à ce que le soleil atteigne les 45 degrés[37]. Cet argument associé aux autorisations de constructions de plafonds plus bas permit de gagner deux étages[37].

Enfin, une fois cette étape accomplie, et reprenant l'argument du soleil à 45 degrés, les promoteurs insistèrent sur le fait que l'on pouvait construire d'autre étages sans faire d'ombre, en observant des retraits successifs formant une pente de 45 degrés[37].

Une « remontée » spéculative par rapport à l'édifice original

Une « remontée » spéculative par rapport à l'édifice original

Rue d'Aragon. Rue droite parallèle à la mer avec intersections dégagées.

Rue droite parallèle à la mer avec intersections dégagées.

Rue de Casp avec en fond, la tour Agbar.

Vue aérienne de l'Eixample - l'Avenue Diagonale coupe le plan en damier

Vue aérienne de l'Eixample - l'Avenue Diagonale coupe le plan en damier Quartier de Barcelone

Quartier de Barcelone

Culture

Au XIXe siècle, le plan Cerdà a servi d'exemple à d'autres extensions de villes en Europe occidentale. C'est notamment le cas de Strasbourg et de l'extension à l'est du Rhône de Lyon[38].

La mise en œuvre du plan Cerdà sert de trame au roman d'Eduardo Mendoza, La Ville des prodiges (la ciudad de los prodigios, 1986).

Annexes

Notes

- (ca) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en catalan intitulé « Pla Cerdà » (voir la liste des auteurs).

- contrairement à la croyance populaire qui donne une superficie de 1 hectare par îlot

Références

- Eixample, 150 ans d'histoire p.15

- (ca) « El Cementiri del Poblenou », Revista Icària, Arxiu històric de Poble Nou, no 13, , p. 13-18 (lire en ligne)

- Huertas p.13

- Eixample, 150 ans d'histoire p.19

- (ca) Garcia Espuche, Albert, Espai i Societat a la Barcelona preindustrial, « Una ciutat estancada »

- Eixample, 150 ans d'histoire p.28

- Eixample, 150 ans d'histoire p.22

- Pascual Madoz et l'Eixample p.4

- Eixample, 150 ans d'histoire p.26

- Antoni Rovira p.67-72

- Antoni Rovira p.72

- (ca) mairie de Barcelone, Fulletó Ajuntament de Barcelona (lire en ligne)

- (ca) Montaner, Josep Maria, « Ildefons Cerdà i la Barcelona Moderna », Revista Catalonia Cultura, no 3, , p. 44-45

- Eixample, 150 ans d'histoire p.46

- (ca) Torrent, Joaquim, Ildefons Cerdà, un gran visionari i precursor, NacioDigital.cat,

- (ca) Gimeno, Eva, La gestació de l'eixample de Barcelona : el concurs municipal de projectes de 1859, L'any Cerdà-2009, (lire en ligne)

- Concours municipal 1859 (lire en ligne), p. 16

- Antoni Rovira p.76-83

- Concours municipal 1859 (lire en ligne), p. 18

- Concours municipal 1859 (lire en ligne), p. 17

- Antoni Rovira p.85-89

- (es) Manuel de Solà-Morales, Los Ensanches (1) : Laboratori d'Urbanisme, Escola Superior Tècnica d'Arquitectura de Barcelona

- (ca) Any Cerdà, L'any Cerdà-2009, (lire en ligne), « Naissance »

- Béatrice Sokoloff, Barcelone ou comment refaire une ville, p. 48

- UNESCO, Cerdà de l'origine au futur de l'urbanisme : Credà et les urbanistes, (lire en ligne)

- Alexandre Cirici-Pellicer, « Signification du Plan Cerdá », Cuadernos de arquitectura, no 35,

- (ca) Navarro, Núria, « L'inventor de Barcelona. 150 anys de l'Eixample », El Periódico-Quadern del diumenge,

- (es) Bohigas, Oriol, « En el centenario de Cerdà », Cuadernos de arquitectura, no 34, (lire en ligne)

- UNESCO, Cerdà de l'origine au futur de l'urbanisme, (lire en ligne), « La redéfinition de 1863 »

- Oriol Bohigas page 94

- Antoni Rovira p.94

- Eixample, 150 ans d'histoire p.67

- UNESCO, Cerdà de l'origine au futur de l'urbanisme, (lire en ligne), « L'évolution de la pensée urbanistique de Cerdà »

- (ca) Manuel Solà-Morales, Discours d'ouverture de l'Année Cerdà,

- (ca) Permanyer, Lluís, « El fracassat monument a Cerdà », La Vanguardia, (lire en ligne)

- UNESCO, Cerdà de l'origine au futur de l'urbanisme, « L'évolution de l'Eixample »

- Eixample, 150 ans d'histoire p.70 et suivantes

- « Barcelone et le plan Cerdà »

Bibliographie

- (ca) Permanyer, Lluís, L'Eixample, 150 anys d'Història, Barcelone, Viena Edicions et mairie de Barcelone., (ISBN 978-84-9850-131-5)

- (ca) Babiano i Sànchez, Eloi, Antoni Rovira i Trias, Arquitecte de Barcelona, Barcelone, Viena Edicions et mairie de Barcelone, (ISBN 978-84-9850-071-4)

- (ca) Huertas Claveria, Josep Maria i Fabre, Jaume, Burgesa i revolucionària : la Barcelona del segle XX, Barcelone, Flor del Vent,

- (ca) Oriol Bohigas, Barcelona entre el pla Cerdà i el barraquisme, Barcelone, Edicions 62,

- (ca) Santa-Maria, Glòria, Decidir la ciutat futura. Barcelona 1859, Barcelone, mairie de Barcelone, (ISBN 978-84-9850-202-2)

- (es) Javier García-Bellido, Pascual Madoz y el derribo de las murallas en el albor del Eixample de Barcelona : Bicentenaire de la naissance de Madoz, Ga de Dieg., (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (ca) [PDF] Brochure de l'office de tourisme de Barcelone

- (mul) Site web de Any Cerdà

- (ca) Site web de la Fondation Urbs i territori, Ildefons Cerdà

- (mul) « Site web de l'Institut Cerdà »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)