Parlement de 1327

Le Parlement de 1327, qui siège à Westminster entre le et le , joue un rôle instrumental dans le transfert des pouvoirs entre le roi Édouard II et son fils aîné et successeur Édouard III, auparavant comte de Chester.

Édouard II est devenu incroyablement impopulaire auprès de la noblesse anglaise pendant son règne, particulièrement à cause des honneurs dont il comble ses favoris, les promotions qu'il leur accorde et les torts qu'il fait aux nobles. À partir de 1325, même son épouse Isabelle le méprise. À la fin de cette année-là, elle emmène leur fils, le comte de Chester, en France et rejoint Roger Mortimer — que son époux avait auparavant fait exiler —, avec lequel elle entame une liaison adultérine. Elle envahit avec lui l'Angleterre l'année suivante afin de déposer son époux. Édouard II est incapable de prendre des mesures contre l'armée des rebelles conduite par la reine car il est trahi par ses vassaux et est contraint de s'enfuir de Londres pour se réfugier à l'ouest, espérant lever des troupes en Galles ou en Irlande. Il est rapidement capturé et emprisonné.

Isabelle et Mortimer convoquent un Parlement pour conférer une légitimité à leur nouveau régime. L'assemblée commence à se rassembler au Palais de Westminster le mais elle n'apporte pas de solutions car le roi est absent. Le jeune comte de Chester Édouard est proclamé « Gardien du royaume » et une délégation parlementaire est envoyée rendre visite à Édouard II pour lui demander d'accepter de se présenter devant le Parlement. Il s'y refuse et le Parlement se poursuit sans lui. Le roi est accusé de plusieurs offenses, allant de la promotion de ses favoris à l'affaiblissement de l'Église, résultant en la rupture de son serment de couronnement adressé à son peuple. Ces charges retenues à l'encontre du roi sont connues sous le nom d'« Articles d'Accusation ». La cité de Londres est particulièrement agressive dans ses attaques contre Édouard II et les citoyens parviennent à intimider ceux qui assistent aux sessions du Parlement afin qu'ils consentent à la déposition du roi, qui a lieu l'après-midi du .

Les barons d'Angleterre envoient alors une autre délégation auprès du roi pour l'informer de sa déposition. Les ecclésiastiques missionnés auprès du roi l'en avertissent vers le , posant effectivement un ultimatum au roi : s'il n'accepte pas de renoncer à la couronne en faveur de son fils, alors les barons pourront choisir comme monarque quelqu'un n'appartenant pas à la famille royale. Édouard II est profondément peiné mais accepte leurs conditions. La délégation retourne à Londres et le fils d'Édouard II est proclamé immédiatement roi sous le nom d'Édouard III. Il est couronné le . Pendant les sessions qui suivent, le roi déchu demeure emprisonné et est régulièrement déplacé afin d'empêcher les tentatives de délivrance. Édouard II meurt — sans doute assassiné sur ordre de Roger Mortimer — en . Le régime de Mortimer et Isabelle — qui régentent au nom du jeune Édouard III — doit quant à lui faire face au mécontentement de la population à cause de son avidité, de la mauvaise gestion des affaires et la manipulation du jeune roi. Édouard III organise finalement en 1330 un coup d'État contre Mortimer, le renverse et commence son règne personnel.

Contexte

Le roi d'Angleterre Édouard II s'entiche de nombreux courtisans profondément impopulaires auprès de la noblesse, dont Pierre Gaveston et Hugues le Despenser. Gaveston est tué au cours d'une rébellion baronniale contre Édouard en 1312 et Despenser, selon un chroniqueur contemporain, est « profondément haï par les nobles du royaume »[1]. Édouard est également détesté par la noblesse, non seulement pour son favoritisme mais aussi par ses abus. Par exemple, le roi adresse à ses barons plusieurs demandes de le soutenir militairement sans qu'il ne les paie[2]. La popularité d'Édouard décline davantage encore lorsqu'il fait exécuter en 1322 son cousin Thomas de Lancastre, qui a conduit la rébellion de 1312. Le roi s'enrichit immensément aux dépens des héritiers de Thomas en confisquant les terres de Lancastre[3]. L'historien Chris Given-Wilson exprime ainsi le point de vue de la noblesse après 1322 : « sous Édouard et Despenser, personne ne pouvait se sentir en sécurité »[4]. En 1325, la méfiance de la plupart de la noblesse envers le roi est partagée par la reine Isabelle[5] - [6] - [7] - [N 1]. En , Isabelle est « sujette à l'humiliation extrême d'être proclamée ennemie étrangère du royaume », ce qui conduit à la confiscation de tous ses domaines par le roi[8]. Édouard a déjà été menacé d'être déposé à deux occasions auparavant, en 1310 et 1321[9]. Les historiens modernes s'accordent pour dire que l'hostilité envers Édouard était désormais générale. S. B. Chrimes et A. L. Brown attribuent ce ressentiment aux « fautes cruelles et personnelles » d'Édouard[10], tandis que W. H. Dunham et C. T. Wood suggèrent que « très peu de personnes, pas même ses demi-frères ou son fils, ne semblent s'être occupés de l'homme misérable », ce qui explique pourquoi aucun ne s'est battu pour lui par la suite[11]. Un chroniqueur contemporain décrit Édouard comme un rex inutilis, c'est-à-dire un « roi inutile »[12].

En 1325, Isabelle est envoyée à Paris par son époux pour mener une mission diplomatique[13], accompagnée de leur fils aîné de 13 ans, Édouard, comte de Chester[9]. Ils sont chargés de négocier la paix avec la France, qui a envahi l'année précédente l'Aquitaine, possession continentale anglaise. Peu après son arrivée en France, Isabelle et Édouard II s'échangent plusieurs lettres et font chacun part de leur discorde au roi de France Charles IV et au pape Jean XXII[9]. Le couple royal est alors de plus en plus cinglant dans sa correspondance[14] et chacun des deux époux cherche à gagner du soutien politique auprès des seigneurs étrangers, ce qui révèle la dégradation sérieuse de leur relation[9]. En représailles, Édouard confisque les terres et propriétés d'Isabelle et dissout sa suite[15]. Le malaise qui règne au sein du couple est exacerbé par l'influence d'Hugues le Despenser sur le roi d'Angleterre. Isabelle confie à son entourage en France que le favori essaie de la séparer de son époux. Quoi qu'il en soit, à partir de , elle entame une relation avec le baron exilé Roger Mortimer. Au cours de l'été qui suit, Édouard commence à envisager un divorce[9] - [N 2]. Entretemps, la mission diplomatique d'Isabelle auprès de Charles IV porte ses fruits et la reine choisit de demeurer à Paris. La reine y concentre alors un centre d'opposition au régime de son époux. Déjà rejoint par Roger Mortimer, le groupe d'Isabelle inclut entre autres le comte de Kent[16], Henri de Beaumont, John de Botetourt, John Maltravers et William Trussell[17]. May McKisack affirme qu'ils sont tous unis par leur haine de Despenser[18]. Isabelle se présente elle et son fils au roi de France comme cherchant refuge par crainte d'« une famille et d'une cour hostiles »[19]. Le roi demande à son épouse et son fils de retourner en Angleterre, ce qu'il refusent tous deux de faire[9]. Le refus du jeune prince de rompre avec sa mère mécontente davantage le roi[20] - [21] - [14] - [22] - [N 3]. Isabelle devient de plus en plus critique envers le gouvernement de son époux et dirige sa colère vers l'évêque d'Exeter Walter de Stapledon, un proche de Despenser qui a été chargé de l'accompagner à Paris[21]. Le roi Édouard s'aliène définitivement son fils lorsqu'il ordonne de placer les terres de ce dernier sous l'administration royale en . Le mois suivant, poursuivant sa stratégie du bord de l'abîme, le roi ordonne que non seulement la reine mais aussi le prince soient arrêtés dès qu'il accosteront en Angleterre[23].

.svg.png.webp)

À partir de , il devient évident pour le roi Édouard et Despenser qu'Isabelle et Mortimer ont l'intention d'envahir l'Angleterre, ce qui engendre de nombreuses fausses alertes[24] - [N 4]. Afin de préparer la défense de son royaume, Édouard interdit aux navires d'une certaine taille et d'un certain tonnage de quitter les ports anglais. Plusieurs navires sont pressés dans la marine royale. Charles IV refuse toutefois de soutenir une invasion de l'Angleterre, bien qu'Édouard II déclare la guerre à la France en . Les rebelles son de leur côté contraints à se tourner vers Guillaume Ier de Hainaut, lui proposant de conclure un mariage entre sa fille Philippa et le comte de Chester en échange de son soutien militaire à leur expédition[17]. Les fiançailles entre le prince et Philippa ont lieu le [25]. Cette décision est une insulte supplémentaire à l'autorité du roi d'Angleterre, qui comptait marier son fils aîné avec une princesse espagnole pour contrecarrer les ambitions françaises[26]. Le , Isabelle et Mortimer débarquent dans le Suffolk[27]. Ils sont assistés dans leur débarquement près d'Ipswich par Robert Watevile, qui commande la flotte royale locale. Il s'agit de la première d'une longue liste de défections au détriment d'Édouard[28]. En moins d'une semaine, les désertions massives au profit de la reine se multiplient. Accompagné de Despenser, le roi quitte Londres et s'enfuit vers l'ouest[29] - [9] - [N 5]. L'historien Michael Prestwich décrit les défections à l'autorité royale « comme un immeuble frappé par un tremblement de terre ». Édouard était déjà affaibli et « avant même l'invasion, il y avait déjà de la panique. Désormais, il n'y avait que de la panique »[17]. Ormrod note comment :

« Étant donné que Mortimer et ses adhérents étaient déjà condamnés pour haute trahison et que toute implication avec les forces d'Isabelle était considérée comme un acte de rébellion, il est frappant que des nobles aussi importants aient accepté de prendre un tel risque au tout début du débarquement. En ce sens, il faut conclure que la présence de l'héritier du trône dans l'entourage de la reine a sans doute été décisive[30]. »

... toute la communauté du royaume présent a choisi à l'unanimité [le prince] Édouard pour être le gardien du dit royaume... et gouverner le dit royaume au nom et en droit du seigneur le roi son père, alors absent. Et le même [prince Édouard] a assumé la domination du dit royaume le même jour dans la forme susdite, et a commencé à exercer les choses qui étaient légitimes sous son sceau secret, qui était alors dans la garde de son greffier Messire Robert Wyville, parce qu'il n'avait pas d'autre sceau pour le dit règne...[31]

Les efforts du roi et d'Hugues le Despenser pour lever une armée ne sont d'aucune utilité. Le , ils sont capturés près de Llantrisant en Galles[9]. À la suite de sa capture, Édouard II est incarcéré par le comte de Leicester. Ceux qui sont soupçonnés d'être des espions à la solde de Despenser[32] ou de soutenir le roi sont assassinés par des foules mécontentes, notamment à Londres[33] - [9] - [34] - [35] - [36] - [37] - [38] - [N 6]. Ainsi, la capitale prête serment de fidélité à la reine[39]. Isabelle se trouve pendant ce temps à Bristol, où elle assiste le à l'exécution du comte de Winchester, père de Hugues le Despenser. Despenser est lui-même exécuté un mois plus tard à Hereford[9]. Isabelle et Mortimer ont envahi l'Angleterre pour se débarrasser de leur ennemi mutuel — Hugues le Despenser — mais la rapidité inattendue de la chute du régime du roi les contraint à se saisir du pouvoir en l'attente des manœuvres politiques visant à neutraliser définitivement Édouard[40], qui a scellé son sort en s'enfuyant[41]. C'est à Bristol qu'Isabelle et Mortimer décident avec les prélats et barons présents de la suite des événements[42] - [42] - [N 7]. Déjà, le , le comte de Chester est proclamé gardien du royaume par Isabelle et Mortimer[9] : « avec le consentement de la communauté présente là-bas du dit royaume, ils le choisirent pour garder le dit royaume »[43]. La description des rebelles sous le nom de « communauté » est une référence directe au mouvement des barons mené Simon V de Montfort et à son programme de réformes sous le règne d'Henri III[44]. L'évêque de Hereford obtient d'Édouard II qu'il lui remette le Grand Sceau[45], qui est donné au prince Édouard le . Ayant désormais la possession du Grand Sceau, le comte de Chester est officiellement proclamé l'héritier apparent de son père[9]. À ce moment, il aurait encore été possible à Édouard II de rester roi mais, comme le note Ormrod, « les dés étaient joués »[46]. Un document publié par la reine Isabelle en décrit ainsi sa position et celle de son fils :

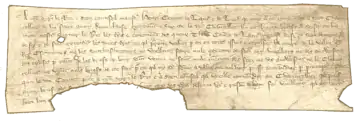

« Isabelle, par la grâce de Dieu reine d'Angleterre, dame d'Irlande, comtesse de Ponthieu et nous, Édouard, fils aîné du noble roi Édouard d'Angleterre, duc de Gascogne, comte de Chester, de Ponthieu, de Montreuil...[40] »

— Archives nationales SC 1/37/46

Convocation du Parlement

Isabelle, Mortimer et leur conseil quittent Bristol le [47] et arrivent à Londres le [45]. Par mesure de précaution contre les violences du mois d'octobre, les Londoniens n'ont pas le droit de porter d'armes et, le , ils doivent tous jurer de préserver la paix[48]. Le Parlement se réunit le lendemain pour considérer l'état du royaume depuis que le roi est emprisonné. Il est initialement convoqué par Isabelle et son fils, au nom du roi, le précédent. Les brefs adressés aux différentes circonscriptions mentionnent d'abord une convocation du Parlement pour le . Toutefois, le , de nouveaux brefs sont émis, différant la séance jusqu'au début de l'année suivante[49] - [N 8]. Cette décision est due officiellement à l'absence du roi à l'étranger[9]. Les convocations qui circulent annoncent que, comme le roi sera sans doute à nouveau absent du royaume pendant le Parlement, il sera tenu devant la reine et le prince Édouard[50]. La légalité des convocations originales et les brefs ultérieurs sont décrits comme « hautement discutables »[9], et le Parlement lui-même a été décrit comme « un spectacle de régularité pseudo-parlementaire » organisé par Roger Mortimer[51] - [50] - [52] - [N 9]. Pour Isabelle et Mortimer, cette situation n'est pas satisfaisante. Il ne peut s'agir que d'une solution temporaire au problème constitutionnel car, comme l'explique l'historien Ian Mortimer, « ce ne serait qu'une question de temps avant que quelqu'un ne remette en cause la légalité de tels mandats »[45]. Le fait que le nom de Roger Mortimer figure au sommet de la liste des barons convoqués — précisément là où était écrit celui d'Hugues le Despenser — suggère, selon Ormrod, que les rebelles sont déterminés à imposer une solution favorable à Mortimer et à la reine, quelle que soit la résolution adoptée[50].

Les contemporains sont incertains face à l'assemblée à laquelle ils assistent : « quelques chroniqueurs l'appelèrent un Parlement, d'autres s'y refusèrent »[11]. Édouard II est toujours censé être roi, même si « son épouse la plus aimée, Isabelle, reine d'Angleterre » et son « fils aîné, gardien du royaume »[53] — dans ce qui a été décrit comme une « présidence nominale »[54] — sont ses intermédiaires. Cette situation est supposée avoir lieu en raison de sa fuite à l'étranger selon le régime — alors qu'il est en fait emprisonné au château de Kenilworth. Le roi aurait souhaité un « colloquium » et un « tractatum » (une conférence et une consultation)[53] avec ses barons « à propos de plusieurs affaires le regardant ainsi que le royaume ». Ce serait même Édouard qui aurait repoussé l'échéance du Parlement jusqu'en janvier, « pour certaines causes et utilités nécessaires », probablement à la demande de la reine et de Mortimer[9].

Bien que la déposition d'Édouard II n'ait pas attaqué la royauté elle-même, le processus réel de destitution d'un roi légitime et oint impliquait une tentative de quadrature de cercle. Ce processus avait eu lieu pendant, en marge et à l'extérieur d'une assemblée dont la légitimité était pour le moins douteuse.

Le principal problème du nouveau régime, selon Ian Mortimer, est la question d'Édouard II, toujours en suspens. La solution la plus simple est le procès du roi et son exécution, envisagée par Roger Mortimer avec Isabelle peu après Noël à Wallingford. Barons et prélats ne parviennent toutefois pas à s'accorder : les premiers avancent que l'échec d'Édouard à gouverner son royaume est suffisant pour que seule la mort apparaisse comme une juste punition tandis que les seconds considèrent que quelles que soient ses fautes, Édouard a été désigné roi par Dieu. Cette division présente deux problèmes à Isabelle et Mortimer. D'abord, l'argument des évêques est facilement compréhensible au risque de la colère de Dieu à l'encontre des régicides et de l'Angleterre. Ensuite, les procès publics posent toujours le danger qu'un mauvais verdict puisse être rendu — sans compter que certains doutent qu'un roi oint par l'autorité divine puisse être accusé de trahison. Un jugement pourrait résulter en l'acquittement d'Édouard qui non seulement serait libéré mais regagnerait le pouvoir. La stratégie d'Isabelle et de Mortimer est d'éviter un procès d'État mais de garder emprisonné à vie Édouard[56] - [N 10]. Ils sont toutefois contraints, désormais que l'emprisonnement du roi est connu dans tout le royaume, de retirer les arguments selon lesquels le prince Édouard est gardien du royaume, puisque son père est « retourné » en Angleterre[57].

Personnes présentes

Seuls 26 des 46 barons convoqués au dernier Parlement tenu entre octobre et reçoivent des convocations pour celui de . Six d'entre eux n'ont jamais été convoqués sous le règne d'Édouard II[58]. Les véritables instigateurs de ce Parlement sont deux ecclésiastiques — les évêques de Hereford et de Winchester — et deux barons — Roger Mortimer et Thomas Wake. Indubitablement, Isabelle joue un rôle d'importance en sous-main[59]. La participation au Parlement de reflète celle de l'assemblée reportée en [9], même s'il ne s'agissait pas d'une assemblée plénière[60]. Le , des brefs sont envoyés aux seigneurs spirituels dont les archevêques de Canterbury et d'York ainsi que 15 évêques anglais, 4 évêques gallois et 19 abbés. Les seigneurs temporels sont représentés par les comtes de Norfolk, de Kent, de Leicester, de Surrey, d'Oxford, d'Atholl et de Hereford. Deux autres seigneurs temporels ont par ailleurs été exécutés au cours de la campagne de 1326 : il s'agit des comtes de Winchester et d'Arundel. 47 barons, 23 justiciers et un nombre important de chevaliers et de bourgeois sont convoqués par les shires[9] et les Cinq-Ports[45]. Les nombreux chevaliers constituent l'essence du soutien à Isabelle et au comte de Chester et comprennent notamment les fils de Mortimer : Edmond, Roger et John[61]. William Trussell, proche de Mortimer, est nommé Speaker[62], bien qu'il n'ait pas été élu au Parlement[51]. Même si la fonction de Speaker n'est pas nouvelle, l'objectif politique spécifique du rôle de Trussell crée un précédent constitutionnel, car il lui est demandé de parler au nom du Parlement tout entier[63] « car il ne peut être en désaccord avec lui-même et doit être obéi de tous »[62]. Il y a moins de seigneurs présents qu'aux Parlements traditionnels et ceci accroît la proéminence politique des communes[64]. L'archevêque d'York, qui a été convoqué au Parlement de , est « remarquable par son absence » lors de la session de [65]. Plusieurs parlementaires gallois reçoivent des convocations mais elles sont délibérément envoyées trop tard pour les empêcher d'être présents. D'autres Gallois, dont le célèbre shérif de Meirionnydd Gruffudd Llwyd, refusent d'assister au Parlement « par loyauté envers Édouard II et par haine envers Roger Mortimer ».

L'assemblée du Parlement

L'absence du roi

Le renoncement à l'allégeance était transmuté du défi féodal à la volonté de la communauté, et le roi n'était pas rejeté par ses vassaux mais par ses sujets.

Plusieurs parlementaires dont l'évêque de Hereford et William Trussell sont envoyés à Kenilworth pour voir Édouard II avant que le Parlement ne siège. Ils sont chargés de persuader Édouard de retourner avec eux à Londres et d'assister au Parlement. Cette mission échoue : Édouard refuse de se présenter et se défend avec robustesse lorsque les envoyés tentent de l'empoigner. La délégation retourne à Westminster le . Le Parlement a alors déjà commencé à siéger depuis 5 jours mais n'a pris aucune mesure avant que la délégation ne revienne : constitutionnellement et historiquement, un Parlement ne peut statuer sans la présence du roi[45] - [67] - [9] - [68] - [N 11]. En apprenant comment Édouard les a dénoncés aux envoyés du Parlement, les opposants au roi ne souhaitent plus désormais chercher à obtenir la présence du roi, qui ne serait qu'un obstacle à leurs ambitions[9]. Le refus d'Édouard II d'assister au Parlement empêche l'institution de siéger[69].

La crise constitutionnelle

Les différents titres utilisés au nom d'Édouard II à la fin de l'année 1326 — qui reconnaissent sa position unique au sein du gouvernement tout en évitant de l'appeler roi — reflètent une crise constitutionnelle flagrante, dont sont parfaitement conscients les contemporains. La question fondamentale que se posent alors les juristes anglais est de savoir comment transférer le pouvoir entre deux rois vivants[70] - [71] - [N 12]. Un chroniqueur commente cette situation qui « bouleverse l'ordre accepté des choses, menace le caractère sacré de la royauté et manque d'une véritable légalité ou d'un procès établi »[70]. Beaucoup se demandent par ailleurs si Édouard II a abdiqué ou s'il a été déposé. Légalement, il a été noté dans les Close Rolls le qu'Édouard « a quitté ou abandonné son royaume », son absence permettant à Isabelle et Mortimer de gouverner[72] - [73] - [9] - [N 13]. Isabelle peut ainsi légitimement prétendre que, le roi n'ayant fourni aucun gouvernement stable en son absence, son fils est le mieux placé pour gouverner le royaume à la place de son père[44]. La reine affirme par ailleurs qu'Édouard II a délibérément méprisé l'assemblée parlementaire convoquée et insulté ses membres en qualifiant le Parlement d'être une assemblée de trahison[72] composée uniquement d'« ennemis et de traîtres »[48]. On ignore toutefois si le roi a dit ou même pensé une telle chose mais Isabelle et Mortimer savent suffisamment bien manipuler les esprits pour le suggérer[72]. Si Édouard a dénoncé en de tels termes le Parlement, alors il a grandement sous-estimé son épouse et Mortimer[46]. En effet, l'absence du roi devant le Parlement sauve le couple de l'embarras d'avoir un roi présent à sa propre déposition. Mieux encore, cette situation leur permet de poursuivre leurs projets : Seymour Phillips suggère que si Édouard avait été présent au Parlement, il aurait trouvé davantage de soutiens pour faire sérieusement échouer les plans d'Isabelle et Mortimer[48].

Procédures du lundi 12 janvier

Les Londoniens allaient jouer un rôle clé lors du Parlement de Westminster en janvier 1327 en s'assurant que tous les partisans restants d'Édouard II soient intimidés et dépassés par les événements[9].

Immédiatement après que la délégation envoyée à Kenilworth soit retournée à Westminster, le Parlement convient de discuter de leur rapport. L'évêque de Hereford Adam Orleton — qui souligne combien Isabelle est terrifiée par son époux — demande à l'assemblée quel roi elle désire avoir : Édouard II ou son fils. Il ne semble pas qu'il y ait eu de hâte pour déposer le roi et acclamer le comte de Chester, ce qui pousse Orleton à suspendre la procédure jusqu'au lendemain afin de permettre aux seigneurs du royaume de réfléchir sur le sujet[67]. La suggestion de déposer le roi a clairement été trop soudaine pour l'assemblée[74] et il est probable qu'à ce moment-là le roi n'ait pas encore été totalement privé de soutiens[59]. Le même jour, le nouveau maire de Londres Richard de Betoyne et le conseil commun écrivent aux seigneurs en leur demandant de proclamer roi le comte de Chester et de déposer Édouard II qui a échoué à respecter « son serment et sa couronne ». Cet événement a peut-être lieu à l'instigation de Mortimer après le silence des seigneurs à la suite du discours de l'évêque Orleton[9], Mortimer bénéficiant alors d'une immense popularité auprès de la population londonienne[75] - [76] - [45] - [35] - [74] - [N 14]. La cité de Londres présente une pétition aux seigneurs concernant le futur roi, demandant qu'il soit assisté dans son gouvernement par son conseil jusqu'à ce qu'il comprenne son serment de couronnement et ses responsabilités régaliennes. Cette pétition est acceptée tandis qu'une autre, requérant que le roi tienne un Parlement annuel à Westminster jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, est rejetée[77].

Procédures du mardi 13 janvier

Qu'Édouard II ait abdiqué, ait été déposé ou ait été victime d'une combinaison de ces deux actions[78], c'est le [55] que la couronne change légalement de mains[78] devant une assemblée décrite comme « tout le baronnage du pays »[11]. Deux éléments sont alors entamés. D'abord, le Parlement étant suspendu jusqu'à l'après-midi, les seigneurs et leur partisans prêtent serment à Guildhall[78] — ceci constitue un stratagème délibéré visant à intimider les parlementaires qui sont en désaccord avec ce qu'ils considèrent comme un fait accompli[79]. Par ce serment, ils jurent de « maintenir tout ce qui a été ordonné ou doit être ordonné pour le profit commun »[80] et de soutenir l'application des limitations constitutionnelles des Ordonnances de 1311[81] - [82] - [N 15]. Ce groupe est composé de 24 barons, 14 archevêques et évêques, 7 abbés et prieurs, 13 chevaliers, 30 hommes des Cinq-Ports, 13 de St Albans et 5 de Bury St Edmunds[83]. Il inclut ainsi des hommes qui n'assistent pas formellement au Parlement mais sont étroitement liés aux principaux acteurs de la chute d'Édouard II (par exemple, des chevaliers appartenant à la suite d'Isabelle prêtent serment). De plus, certaines personnalités qui doivent assister à cette cérémonie ne peuvent être présents en raison de leur éloignement de Londres (ainsi, le comte de Leicester est chargé de garder Édouard II à Kenilworth)[84] - [85].

Le groupe de barons se rend ensuite au Palais de Westminster où les barons reconnaissent formellement qu'Édouard II doit cesser d'être roi[78]. Un nombre important d'oraisons sont faites. Mortimer fait un discours annonçant sa nomination pour annoncer « ce qui a été ordonné » par les nobles[86] (cette présentation est subtile car Mortimer parle ici au nom de la communauté et non pour lui-même). Il est décidé qu'Édouard II doit abdiquer[87] et que son fils « ... Messire Édouard prenne le gouvernement du royaume et soit couronné roi »[88]. Le chroniqueur français Jean le Bel décrit comment les seigneurs, désireux de résoudre le problème de savoir qui gouvernerait, décident ensemble de documenter les « actes et actions mal avisés » d'Édouard II pour créer un registre légal. Cette documentation est présentée au Parlement (bien qu'elle ait été évidemment pré-arrangée)[86], qui déclare qu'un « tel un homme est à jamais incapable de porter la couronne ou de se faire appeler roi »[89]. Les griefs retenus à l'encontre d'Édouard II sont une liste codifiée de fautes commises par le roi et probablement présentée par Adam Orleton et l'évêque de Winchester Jean de Stratford — cette liste est connue sous le nom d'Articles d'Accusation[87] - [90] - [91] - [N 16]. Certains des évêques assemblés prêchent des sermons — Orleton, par exemple, décrit comment « un roi stupide peut ruiner son peuple » et « insiste lourdement sur la folie et le manque de sagesse du roi, et sur ses actions enfantines »[92]. Ce prêche, déclare Ian Mortimer, est « un sermon formidable, qui réveilla les personnes présentes de la manière qu'il [Orleton] connaissait le mieux, grâce au pouvoir de la parole de Dieu »[74]. Orleton base son sermon sur le texte biblique Là où il n'y a pas de gouverneur, le peuple tombera[93] tiré du Livre des Proverbes[94] - [95] - [N 17]. De son côté, l'archevêque de Canterbury Walter Reynolds fait appel au Vox Populi, Vox Dei[96].

Articles d'accusation

C'est probablement au cours des sermons des seigneurs spirituels que les « Articles de déposition » sont présentés à l'assemblée. Contrairement aux accusations élaborées (et souvent magnifiquement hyperboliques) lancées contre les Despenser, il s'agit ici d'un document relativement simple[96].

Les articles accusaient le roi, source de la justice, d'une série de hauts crimes contre son pays. Au lieu d'un bon gouvernement par de bonnes lois, il avait gouverné par un mauvais conseil. Au lieu de la justice, il avait envoyé des nobles à des morts honteuses et illégales. Il avait perdu l'Écosse et la Gascogne et il avait opprimé et appauvri l'Angleterre. Bref, il avait rompu son serment de couronnement — traité ici comme un contrat solennel avec son peuple et son pays — et il devait en payer le prix.

Le roi est accusé d'incompétence, d'abandon de la majesté royale au détriment du pays et de l'Église, de refus des bons conseils et d'obstination dans des occupations indignes d'un monarque, de la perte de l'Écosse, de territoires en Gascogne et en Irlande due à l'inefficacité de son gouvernement, de préjudices envers l'Église et de l'emprisonnement de ses représentants, de l'autorisation de mettre à mort des nobles, de les déshériter, de les emprisonner ou de les bannir, de l'incapacité à rendre une bonne justice au lieu de gouverner pour son seul intérêt et au profit de son entourage, enfin, de fuite en compagnie d'un ennemi notoire du royaume, laissant ce dernier sans gouvernement, et, dans l'ensemble, d'avoir violé son serment de couronnement et perdu la confiance et la foi de ses peuples[43]. Tout cela, affirme Seymour Phillips, « est réputé si notoire qu'il ne peut être nié »[98]. Les articles n'accusent pas Édouard de tyrannie, mais incriminent ses favoris, dont Hugues le Despenser[98]. La succession des échecs militaires de l'Angleterre en Écosse et en France inquiète particulièrement les barons : Édouard n'a mené aucune campagne militaire efficace, mais a fait lever d'énormes impôts pour mener ces guerres. Ceux-ci ont provoqué une grande rancœur, car, comme le cite Powicke, de tels prélèvements « n'auraient pu être justifiés que par le succès militaire »[99]. Les accusations des seigneurs de l'échec militaire ne sont pas entièrement justes en attribuant la responsabilité totale de ces pertes à Édouard II : l'Écosse était quasiment déjà perdue à l'avènement d'Édouard en 1307[98]. Selon Mark Ormrod, son père Édouard Ier lui a laissé « une tâche impossible » car, bien qu'ayant commencé la guerre, il n'a ensuite pas fait de gains suffisants pour l'achever. L'un des rares théâtres de combats où Édouard triomphe de ses adversaires est l'Irlande lorsque l'armée écossaise du roi d'Écosse Robert Ier est anéantie en 1318 à la bataille de Faughart et son frère cadet Édouard Bruce tué[100] - [N 18]. Cependant, seuls les échecs militaires du roi sont présentés au Parlement, et en effet, ils sont largement utilisés à l'encontre du roi par le Parlement, plus que d'autres articles[101] - [N 19] :

« Par le commun accord de tous, l'archevêque de Canterbury déclara que le bon roi Édouard [Ier], à sa mort, avait laissé à son fils ses terres d'Angleterre, d'Irlande, de Galles, de Gascogne et d'Écosse en bonne paix et comment la Gascogne et l'Écosse avaient été aussi bien que perdues par un conseil diabolique et une division maléfique...[101] »

— Chronique de Pipewell

La déposition du roi

Tous les orateurs que le Parlement a entendus le réitèrent les articles d'accusation. Ceux-ci sont présentés aux seigneurs du royaume dans leur intégralité en tant que formalité. Ces derniers concluent en proposant le prince Édouard comme roi, si le peuple approuve ce choix[102]. La foule présente est « frappée... par une telle ferveur » avec « des cris dramatiques aux moments-clés des discours », sous la surveillance de Thomas Wake[103] - [61] - [N 20]. Wake se lève à plusieurs reprises et demande à l'assemblée si elle est d'accord avec chaque orateur : « Êtes-vous d'accord ? Le commun est-il d'accord ?[79] » Les exhortations de Wake — les bras tendus, selon Prestwich, il s'écrie : « Je dis pour ma part qu'il [Édouard II] ne doit plus régner »[40] —, mêlées à l'influence intimidante d'une grande compagnie de Londoniens indisciplinés[103], résultent en des réponses tumultueuses de « Qu'il en soit ainsi ! Qu'il en soit ainsi ![79] » Son discours, prétend May McKisack, contribue à fournir au nouveau régime « le soutien de la clameur populaire »[39].

Le Parlement proclame ensuite Édouard III roi[104] - [105]. À la tombée de la nuit, précise Valente, l'electio des magnats du royaume reçoit l'acclamatio du populi et laisse peut-être place à un chœur entonnant le Gloria, laus et honor[103] et à des prestations d'hommage des seigneurs au nouveau roi. L'assentiment au nouveau statu quo n'est pas universel : les évêques de Londres, Rochester et Carlisle s'abstiennent en signe de protestation[106] - [N 21]. L'évêque de Rochester « a été plus tard battu pour son manque d'enthousiasme »[74].

La réponse du roi

Une fois que la déposition d'Édouard II est officiellement proclamée par le Parlement, une dernière action doit être entreprise : celle d'en informer le roi déchu. Une délégation est organisée pour rendre visite à Édouard à Kenilworth et l'informer de la décision de ses sujets de lui retirer leur hommage. La délégation est composée des évêques d'Ely, de Hereford et de Londres, et de quelques laïcs[9] — qui sont environ une trentaine d'hommes[107] — dont le comte de Surrey (qui représente les seigneurs) et Trussell (qui représente les chevaliers)[108] - [9] - [109] - [N 22]. Cette délégation est clairement destinée à être aussi largement représentative du Parlement — et donc du royaume — que possible : sa taille même a aussi l'avantage de répartir beaucoup plus largement la responsabilité collective des actions des représentants qu'un petit groupe ne l'aurait fait[110]. Le groupe part de Londres le jeudi ou peu après et le renoncement officiel de l'hommage de William Trussell — au nom du Parlement[111] — à Édouard a lieu à Kenilworth le 21 ou [111].

Édouard, vêtu d'une robe noire et sous escorte, est amené dans le hall du château de Kenilworth devant les évêques et le comte de Leicester[71]. La chronique de Geoffrey le Baker affirme que les délégués équivoquent d'abord, « adultérant la parole de la vérité » avant d'en venir au fait[11]. Édouard se voit offrir un choix : soit abdiquer au profit de son fils le comte de Chester[112], soit refuser et voir le trône proposé à quelqu'un « ayant de l'expérience dans le gouvernement » qui ne sera pas de sang royal[111] — probablement Roger Mortimer[71] - [113] - [N 23]. Le roi proteste mollement et pleure[111], avant de s'évanouir à un moment[71]. Selon Orleton, qui retranscrit ces événements en 1334, Édouard affirme qu'il a toujours suivi les conseils de ses nobles, mais exprime son regret pour le mal qu'il a fait[93]. Le roi déchu semble s'être réconforté du fait que son fils lui succéderait. Des sources suggèrent qu'une reconnaissance de mémoranda a été faite entre la délégation et Édouard, d'après le compte-rendu de la cérémonie[111]. Dans sa chronique, Geoffrey le Baker affirme que vers la fin de la rencontre, Thomas Blunt (l'intendant du roi) a brisé en deux sa baguette de fonction, et a renvoyé les domestiques du roi[92] - [N 24].

La délégation repart pour Londres le mais les nouvelles qu'elle apporte la précèdent[114]. Au moment où les représentants parlementaires retournent à Westminster, vers le , Édouard III est déjà officiellement appelé roi, et la paix du roi a été proclamée à la cathédrale Saint-Paul la veille. Une fois la délégation parlementaire de retour, le nouveau roi peut officiellement être proclamé roi en public[115] : cela se produit le jour même, et le début de règne d'Édouard III est ainsi daté du [114]. Les discussions épineuses commencent sans doute à surgir à ce moment-là concernant le sort d'Édouard II[116]. En effet, aucune sentence juridique ou parlementaire n'a été rendue à son encontre[117].

Conséquences

Rappel du Parlement

La déposition d'Édouard II illustre la vision féodale du lien de fidélité, qui persista réellement pendant deux siècles après la Conquête : à savoir que si un seigneur refuse obstinément la justice à son homme, le lien est rompu et l'homme peut, après avoir ouvertement défié son seigneur, lui faire la guerre[118].

Pendant la période durant laquelle Édouard II est incarcéré à Kenilworth et le Parlement siège, l'éducation politique du futur Édouard III est délibérément accélérée et ce, par la tutelle de conseillers tels que William de Pagula et Walter de Milemete[119]. Bien qu'étant encore mineur[120], Édouard III est couronné à l'abbaye de Westminster le [121] - [122] - [N 25]. Les véritables détenteurs du pouvoir demeurent toutefois Isabelle et Mortimer[123] - [124] - [N 26]. Roger Mortimer est créé comte de March en octobre 1328 mais à part cette récompense[117], il ne reçoit que très peu de subventions financières ou de gains terriens. À l'opposé, la reine Isabelle s'assigne elle-même un revenu annuel de 20,000 marcs[125] - [N 27], ce qui est interprété par les historiens modernes comme « l'un des plus grands revenus personnels que quiconque ait jamais reçu dans l'histoire anglaise »[122] - [126].

Le couronnement d'Édouard est suivi par le rappel du Parlement, qui n'a jamais été dissous[111]. Un nouveau Parlement aurait dû être convoqué après l'avènement d'un nouveau monarque. L'absence de cette formalité est sans doute due au précédent créé par la destitution d'Édouard II[54]. Les registres officiels datent le Parlement dans toute sa durée comme le premier d'Édouard III plutôt que le dernier de son père, alors qu'il s'est étendu sur les deux règnes[127]. Même si ce Parlement assez particulier a constitué un rassemblement radical, il reste encore cohérent à certains égards avec les Parlements traditionnels, c'est-à-dire qu'il est dominé par les seigneurs du royaume qui, néanmoins, dépendent du soutien des communes. Le Parlement de 1327 diffère radicalement des assemblées précédentes dans d'autres aspects : par exemple, avec l'influence concertée que les non-parlementaires et les roturiers ont sur le processus décisionnel et ce, non seulement par l'implication du conseil communal de la ville de Londres mais aussi par celle des Londoniens ordinaires. Ce Parlement a également une plus grande portée géographique, car il comprend des membres non-élus de Bury St Edmunds et de St Albans : l'historien John Maddicott dit que « ceux qui ont planifié la déposition se sont adressés au cours du Parlement à ceux qui n'avaient pas le droit d'y être »[107] - [N 28].

À la suite de son rappel, le Parlement revient aux affaires plus ordinaires des Parlements médiévaux, et entend 42 pétitions au nom du peuple[9] - [128] - [N 29]. Il s'agit alors du plus grand nombre de pétitions présentées par les communes[64]. Les demandes qu'elles contiennent vont de la confirmation des actes contre les Despenser[9] (dont la période allant de ce Parlement à l'effondrement du régime d'Isabelle et Mortimer en 1330 en verra 140)[129] et ceux en faveur de Thomas de Lancastre, à la reconfirmation de la Magna Carta. Ainsi, des pétitions ecclésiastiques et des comtés sont adressées principalement pour demander l'annulation des dettes et des amendes à l'encontre des individus et des villes sous le régime d'Édouard II. De nombreuses demandes sont faites également pour que le nouveau roi utilise sa grâce pour annuler les faux jugements perçus dans les tribunaux locaux et réduire les inquiétudes au sujet de la loi et de l'ordre dans les localités[9]. Cette dernière mesure est particulièrement importante car l'incapacité d'Édouard II à imposer la loi et l'ordre — ainsi que l'éclatement de la guerre civile pendant les dernières années de son règne — a provoqué des troubles généralisés et une illégalité qui n'a été qu'aggravée par l'invasion d'Isabelle et de Mortimer[34]. Mortimer et Isabelle veulent rétablir un semblant de loi et d'ordre dans le royaume, car l'échec d'Édouard II à assurer la paix intérieure est l'une des offenses pour lesquelles il a été déposé[130], et le but de la déposition d'Édouard est, prétendument selon Isabelle et Mortimer, de réparer les torts de son règne[131].

Les communes rédigent les pétitions qu'elles présentent (celles-ci sont rédigées par « les hommes de la commune »[132] — consititués par les chevaliers du comté qui ont été si impliqués dans la désastreuse campagne écossaise de 1322)[133] et les codifient dans une endenture (pour « attester de leur authenticité » par rapport à celles qu'elles ont reçues mais jamais présentées)[134]. Les communes sont particulièrement préoccupées par le rétablissement de l'ordre public dans leurs villes et leurs circonscriptions, et l'une de leurs pétitions demande la nomination immédiate d'une large commission de gardiens de la paix qui pourra personnellement juger les fauteurs de troubles. Le conseil du roi approuve cette mesure[135]. En revenant aux affaires parlementaires normales, le nouveau régime démontre à la fois sa légitimité et sa capacité à réparer les injustices du règne précédent[9]. Le désir de Mortimer et d'Isabelle de gommer l'héritage du règne d'Édouard II se reflète dans le fait que la plupart des pétitions des communes sont acceptées, ce qui donne lieu à la promulgation de 17 articles dans la loi[129]. Lorsque le Parlement est finalement dissous le , il s'agit alors du second ayant le plus longtemps siégé, pendant une durée de 71 jours[64].

Le Parlement restaure le comte Henri de Leicester dans les titres et terres de son frère aîné Thomas de Lancastre[3], décapité en 1322, et procède également à l'annulation de la sentence prononcée à l'encontre de Roger Mortimer par Édouard II[137]. À partir de ce moment-là, le roi déchu n'est désormais mentionné que de façon superficielle dans les documents officiels — par exemple, sous le titre « seigneur Édouard, autrefois roi d'Angleterre »[111], ou tout simplement par son nom de naissance Édouard de Caernarfon[138]. Isabelle et Mortimer prennent soin d'empêcher que la déposition d'Édouard II ne vienne ternir leur réputation. Soucieux d'effacer le seul accord ex post facto de l'ancien roi concernant sa déposition, ils font publier la déclaration par laquelle Édouard accepte sa propre déchéance[139] - [N 30]. Leur problème, cependant, est que cette action implique effectivement d'avoir à réécrire un morceau d'Histoire auquel de nombreuses personnes ont participé activement et qui a eu lieu deux semaines auparavant[140].

Cependant, le plus grand bénéficiaire de ce Parlement est, en dehors de la classe des magnats, la ville de Londres. En 1321, Édouard II a envoyé des juges royaux pour priver Londres de ses droits, et ceux-ci ont, selon les termes d'un contemporain, « pris tous les privilèges et les deniers de la ville » et destitué le maire de Londres : Édouard a ainsi gouverné sa capitale lui-même à travers un système d'officiers loyaux[137]. L'historien gallois Gwyn Williams décrit cette action comme celle d'« un régime d'urgence de légalité douteuse »[141]. Ainsi, en 1327, les Londoniens demandent la restitution de leurs libertés et, étant donné leur rôle important — et probablement crucial — dans la déposition d'Édouard II[142], ils reçoivent le non seulement les droits dont Édouard II les a dépouillés, mais aussi de plus grands privilèges qu'ils n'en avaient auparavant[142] - [137] - [N 31].

Événements ultérieurs

Pendant ce temps, Édouard II reste emprisonné à Kenilworth, censée devenir sa « prison perpétuelle »[92] - [N 32], mais est transféré au début du mois d' au château de Berkeley, bien mieux sécurisé[143]. Le choix de Berkeley comme lieu d'emprisonnement du roi déchu reflète, selon Natalie Fryde, les faiblesses du nouveau régime : le nord du royaume reste instable à cause de l'agitation des barons locaux, peu fiables, et est vulnérable à une invasion écossaise menée par des seigneurs sympathiques à Édouard II, tel Donald II de Mar tandis qu'au sud, la violence des Londoniens inquiète les régents qui renoncent à enfermer Édouard II à la Tour de Londres[144]. Néanmoins, une fois que la nouvelle de son transfert à Berkeley est connue, les partisans de l'ancien roi organisent plusieurs tentatives d'évasion, dont une semble avoir brièvement réussi au mois de . Roger Mortimer ordonne alors aux geôliers d'Édouard de le déplacer régulièrement, afin de limiter les complots pour sa délivrance[145]. Édouard II retourne finalement à Berkeley, où il trépasse pendant la nuit du . La mort d'Édouard est « étrangement opportune », selon les mots de Mark Ormrod, car elle simplifie considérablement les problèmes politiques de Mortimer[146] et empêche définitivement une possible restauration du monarque destitué. Beaucoup considèrent alors le décès d'Édouard II comme un meurtre, arrangé par Mortimer et Isabelle.

La manipulation manifeste du Parlement était entièrement l'œuvre de Roger [Mortimer]... Roger pouvait dire que la décision avait été conduite avec l'assentiment du peuple par le biais du Parlement. La monarchie anglaise avait changé pour toujours[79].

Le mécontentement envers le nouveau régime ne tarde pas à se manifester après la destitution et la mort d'Édouard II. La fureur des barons est provoquée par la position privilégiée de Roger Mortimer à la cour. Nonobstant le couronnement d'Édouard III, Mortimer est de facto le dirigeant du pays[147]. Selon Ian Mortimer, le premier signe de la pression qu'exerce Roger Mortimer sur le nouveau roi est prouvée le jour même de son couronnement. Non seulement s'arrange-t-il pour que ses trois fils aînés soient fait chevaliers, mais, considérant que les robes de cérémonie d'un chevalier sont indignes de leur rang, il les fait revêtir comme des comtes pour la cérémonie[124]. La mauvaise administration de Mortimer se répercute ainsi sur le roi. Au Parlement de , le roi est accusé par les détracteurs de Mortimer de ne pas vivre indépendamment et de ne pas être suffisamment soutenu par son conseil. Les opposants au régime soulignent également le désordre incessant dans le royaume, malgré l'avènement d'un nouveau souverain[148]. De son côté, Mortimer s'enrichit en s'emparant des possessions des partisans d'Édouard II, mais il s'aliène ainsi le soutien de la population. Sa prépondérance au sein du gouvernement est sérieusement affaiblie en août 1327 lors de la déroute anglaise face aux Écossais à Stanhope Park, qui conduit dès 1328 à la reconnaissance de l'indépendance de l'Écosse[147]. Maurice Keen décrit Mortimer comme un dirigeant aussi inefficace dans la guerre contre l'Écosse qu'Édouard II[117]. Mais ce qui montre la fragilité de la mainmise de Mortimer sur le pouvoir est sa relation avec le roi qui, jamais harmonieuse auparavant, se détériore très rapidement. Mortimer ne fait aucun effort pour faire évoluer cette situation et continue à afficher de l'irrespect envers Édouard III[149]. Édouard, de son côté, a initialement apporté son soutien à sa mère contre son père mais ceci n'a jamais engendré de l'« affection ou de la miséricorde » envers Mortimer, dont la position ne cesse de décliner[23] - [N 33]. Michael Prestwich décrit Mortimer comme un « exemple classique d'un homme dont le pouvoir émanait de sa personne » et compare son avidité à celle de Despenser et sa sensibilité politique à celle de Piers Gaveston[126]. Édouard III, qui a épousé en Philippa de Hainaut, a enfin un héritier mâle en [149] - [150]. Sa succession au trône assurée le pousse à s'affranchir de la tutelle de Mortimer : le , accompagné de ses proches amis, le jeune roi entreprend un coup d'État contre Mortimer au château de Nottingham. Ce dernier est pendu à Tyburn un mois plus tard[151] et le règne personnel d'Édouard III commence alors[152].

Impacts sur le long terme

La principale question que soulève le Parlement de 1327 est de savoir si Édouard II a été « déposé par ou pendant le Parlement [55]? » En effet, de nombreux événements nécessaires à l'éviction du roi ont pris place au Parlement tandis que d'autres ont eu lieu ailleurs, comme le serment de Guildhall et les réunions secrètes organisées par Roger Mortimer. La toile de fond parlementaire sert donc de cadre public pour la déposition, mais, d'après Seymour Phillips, ce n'est que par la « détermination combinée des magnats principaux, de leurs disciples personnels et des Londoniens » qu'Édouard a pu être destitué[55]. Les historiens victoriens voient dans la déposition d'Édouard une démonstration de l'autorité naissante de la Chambre des communes, semblable à celle d'un système parlementaire moderne[71]. L'historiographie du XIXe siècle reste divisée sur la question. Par exemple, Barry Wilkinson considère que la déposition a pu être réalisée davantage grâce à l'action des magnats qu'à celle du Parlement. À l'inverse, G. L. Harriss décrit les événements de comme une abdication[70], car « il n'y avait aucun processus légal de déposition et les rois comme Édouard II étaient contraints à renoncer au trône »[153]. Selon ce point de vue, la position dans laquelle se trouve Édouard II se résume alors à lui proposer « le choix de l'abdication en faveur de son fils Édouard ou la déposition forcée en faveur d'un nouveau roi choisi par ses nobles »[154].

Essayer de déterminer précisément comment Édouard II a été destitué du trône, que ce soit par abdication, par déposition, par une théorie juridique romaine, par renonciation à l'hommage ou décision parlementaire est une tâche futile. Ce qui était nécessaire était de s'assurer que tous les moyens concevables de renverser le roi étaient adoptés, et les procédures combinaient tous les précédents possibles.

Le parlementaire travailliste Chris Bryant soutient qu'il n'est pas clair si ces événements ont été conduits par le Parlement, ou se sont simplement produits au Parlement. Cependant, il laisse entendre qu'il est significatif que la reine Isabelle et Roger Mortimer aient jugé nécessaire d'avoir un soutien parlementaire[104] - [155]. Claire Valente déclare que si « la déposition n'était pas révolutionnaire et n'attaquait pas la royauté elle-même », elle n'était pas « nécessairement illégale et hors de la constitution », même si « les historiens modernes l'ont souvent traitée de cette manière ». La question de l'implication du Parlement, dit-elle, est fondamentale, et cette question est plus difficile à examiner par la nomenclature variable que lui donnent les contemporains. Certains ont décrit le rassemblement comme étant simplement un conseil royal, tandis que d'autres l'ont appelé Parlement en l'absence du roi, ou un Parlement avec la reine présidant, ou un Parlement convoqué par elle seule, ou convoqué par elle et son fils[156]. Dunham et Wood suggèrent que « le succès politique, plutôt que le processus légal » a permis la déposition d'Édouard II[92]. De même, la déposition elle-même peut être attribuée à différentes parties : « que les magnats seuls ont participé à la déposition, que les magnats et le peuple l'ont fait, que le Parlement lui-même a conduit la déposition, même si c'était le peuple dont la voix était décisive »[72]. D'une manière ou d'une autre, affirme Valente, la déposition d'Édouard II est un « carrefour » pour le Parlement, entre le simple fait d'agir en vertu d'une autorité collective de magnat pour être réellement responsable en tant que corps de propriété agissant à l'unisson[72]. Ian Mortimer, lui aussi, convient que « pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, les représentants de la communauté du royaume seraient appelés à agir en tant qu'autorité au-delà de celle du roi ». Il fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un progrès de la démocratie — ce n'est pas alors le but recherché — car le but du Parlement est simplement « d'unifier toutes les classes du royaume contre le monarque »[45]. John Maddicott décrit les procédures ayant débuté comme un coup d'État baronnial qui a cependant fini par être « élevé en quelque chose comme un plébiscite national »[59] et où les communes ont joué un rôle important dans une réforme radicale de l'État[132]. Ce Parlement a nécessité également la création et la mise en œuvre de procédures (telles que les pétitions codifiées, la législation en la matière et la promulgation des statuts qui en découlent) qui deviendront rapidement des normes parlementaires[129].

Magnats et prélats avaient déposé un roi en réponse à la clameur du peuple entier. Cette clameur avait un accent londonien distinct[157].

Le Parlement de 1327 montre également comment les contemporains — conscients que la déposition est un concept inconnu et impopulaire dans la culture politique de l'époque — commencent presque immédiatement à dépeindre les événements plus comme une abdication qu'une déposition[60]. Il a été rapporté que peu de chroniqueurs ont déploré la déposition d'Édouard II en elle-même mais plutôt le fait même que la déposition a causé une immense inquiétude au sein de la population[158] car il s'agit alors d'une procédure totalement inconnue[40] - [N 34]. Seymour Phillips commente qu'« utiliser des accusations de tyrannie pour destituer un roi légitime et oint était trop controversé et divisait pour être d'une utilité pratique », c'est pourquoi Édouard a été accusé d'incompétence et d'inadéquation et bien d'autres maux, et non — officiellement — d'être un tyran[119] - [159] - [160] - [N 35]. La Chronique de Brut va elle jusqu'à attribuer la déposition d'Édouard, non pas aux intentions des hommes et des femmes, mais à l'accomplissement d'une prophétie par Merlin[114].

La déposition d'Édouard demeure importante dans l'histoire plus tardive parce qu'elle « établissait le modèle des procédures et des arguments qui seraient suivis dans les dépositions ultérieures » d'un monarque au pouvoir[43]. Les articles d'accusation de 1327 sont repris 60 ans plus tard lors de la série de crises entre Richard II et les Lords Appellant. Lorsque Richard refuse de se présenter devant le Parlement en 1386, le duc de Gloucester et l'archevêque de Canterbury lui rendent visite à Eltham et lui rappellent que par « la loi par laquelle Édouard [II] avait été jugé »[161], un roi refusant de se présenter au Parlement est susceptible d'être déposé par les seigneurs du royaume[162]. Traditionnellement, les procédures parlementaires sont avant 1327 rédigées en même temps que siège l'assemblée, et peu de temps après, sont inscrites au Parlement par des greffiers. Le compte-rendu du Parlement de 1327 est remarquable parce que « malgré la situation politique très chargée en , [il] ne contient aucune mention du processus par lequel Édouard II a cessé d'être roi ». Il commence seulement avec le rassemblement du Parlement sous Édouard III en février, après la déposition de son père[9]. Il est probable, déclare Phillips, que les personnes impliquées aient été conscientes de la base juridique précaire de la déposition d'Édouard — bien qu'elle n'ait pas été soumise de « trop près à un examen »[142] — et qu'il n'y ait jamais eu d'enregistrement : « Édouard II avait été extrait du registre »[142]. D'autres suggestions concernant l'absence d'inscription sont qu'elle n'aurait jamais été inscrite dans le compte-rendu parce que le Parlement était clairement illégitime, ou qu'Édouard III a estimé plus tard qu'il n'était pas souhaitable d'avoir un compte-rendu officiel d'une déposition royale dans le cas où un précédent a été établi, et l'a retiré lui-même[127]. Il a également été suggéré que, si le compte-rendu du Parlement de a été enregistré en même temps et survécu en tant que tel, alors la raison pour laquelle il n'existe plus peut être que, ayant été menacé de déposition lui-même, en 1386, le roi Richard II l'a détruit lorsqu'il a récupéré son pouvoir personnel face aux Lords Appellant en 1389[163] - [164] - [165] - [166] - [N 36]. Richard considère en effet la déposition d'Édouard II comme une « tache qu'il était déterminé à retirer » de la famille royale anglaise : il va même jusqu'à proposer en 1395 la canonisation d'Édouard[165]. La déposition de Richard par son cousin Henri Bolingbroke en 1399 permet évidemment d'établir des parallèles directs avec celle d'Édouard II. Les événements qui ont eu lieu 72 ans auparavant sont considérés en 1399 comme de « coutume ancienne »[167], notamment le précédent légal établi, même s'il a été mal défini[167]. Valente note cependant que le changement de régime au profit d'Isabelle et de Mortimer en 1327 n'a pas été aussi réussi que celui d'Henri en 1399[140].

La déposition d'Édouard II est encore utilisée comme outil de propagande politique pendant les années turbulentes du règne de Jacques Ier, au cours des années 1620. Le roi, alors très malade, joue un rôle de plus en plus périphérique dans le gouvernement, et son favori, George Villiers, 1er duc de Buckingham, devient parallèlement de plus en plus puissant. Le procureur général Henry Yelverton compare alors publiquement Buckingham à Hugues le Despenser à cause du penchant du favori à s'enrichir lui-même ainsi que ses amis au détriment du patronage royal[168]. Selon Curtis Perry, « les contemporains ont appliqué l'histoire [de la déposition d'Édouard II] à la tourmente politique des années 1620 : certains ont utilisé le parallèle pour pointer l'influence corruptrice des favoris et critiquer Buckingham, d'autres ont établi des parallèles entre l'intempérance de Yelverton et ses semblables et l'indiscipline des adversaires d'Édouard »[169].

Le Parlement de 1327 est le seul et dernier Parlement avant les Laws in Wales Acts de 1535 et 1542 à convoquer des représentants gallois. Ils n'ont toutefois jamais siégé[104], car ils ont été délibérément convoqués trop tard pour y assister en raison du soutien indéfectible du pays de Galles envers Édouard II[45]. Le Parlement de 1327 fournit également presque la même liste de participants des Parlements pendant les cinq années suivantes[170].

Représentations culturelles

Christopher Marlowe est le premier auteur à dramatiser la vie et la mort d'Édouard II dans sa pièce Le Règne difficile et la mort lamentable d’Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer, représentée pour la première fois en 1592. Marlowe souligne l'importance du Parlement pendant le règne d'Édouard, depuis son serment de couronnement (Acte I, scène 1) jusqu'à sa déposition (Acte V, scène 1)[171].

La réunion du Parlement de 1327 est décrite dans le cinquième tome de la saga historique Les Rois maudits de Maurice Druon, intitulé La Louve de France. Druon reprend dans cette description l'essentiel des contenus des différentes chroniques médiévales, tout en y apportant quelques accentuations. Tout d'abord, Adam Orleton est présenté comme l'orchestrateur du Parlement et celui qui anime les débats, alors que dans la réalité, ils étaient dirigés sans doute par William Trussell. De plus, l'insistance de l'auteur sur la souveraineté du peuple dans la nuit du 12 au n'est pas entièrement véridique : certes, la clameur de la population londonienne a joué indéniablement un rôle dans la déchéance d'Édouard II mais la décision finale est revenue aux barons. Enfin, il n'existe aucune preuve que le prince Édouard ait refusé la couronne avant que son père ne s'en défasse solennellement.

Notes et références

Notes

- Cette situation n'a pas toujours été le cas. Pendant l'essentiel de leur mariage, Isabelle a été une épouse fidèle qui a donné à son époux quatre enfants. De plus, elle est active politiquement pour défendre Édouard, ayant partagé avec lui sa haine du comte de Lancastre et « a joué un rôle crucial dans les relations anglo-françaises ». Ceci est en désaccord avec l'impression transmise par les chroniqueurs écrivant sous le régime d'Isabelle et Mortimer entre 1327 et 1330, qui ont tendance à donner « l'impression que la relation d'Isabelle avec Édouard était dysfonctionnelle dès le début ».

- L'attitude d'Édouard est résumée ainsi par un contemporain, qui rapporte que le roi « portait un couteau dans ses pantalons afin de tuer Isabelle et avait affirmé que s'il n'avait aucune autre arme, il la déchirerait entre ses dents ».

- En effet, le roi a menacé son fils « d'ordonner un châtiment de telle sorte qu'Édouard le ressente pour le restant de ses jours et que tous les autres fils en prennent exemple avant de songer à désobéir à leurs seigneurs et à leur père ». Selon Mark Ormrod, le jeune comte n'avait jamais auparavant « fait la si forte expérience de la personnalité de sa mère et son affirmation stridente de l'autorité maternelle ». Le comportement du roi envers son héritier concentre une attitude incroyablement menaçante ainsi qu'un profond manque d'affection et en conséquence, lorsqu'il appelle au sens de loyauté de son fils, ce dernier ne réagit pas.

- Hugues le Despenser dispose d'un espion dans la maison de Mortimer à Calais, qui l'informe non seulement du lieu de débarquement de Mortimer mais aussi l'alerte des différentes attaques de diversion.

- Le roi s'échappe soit vers le West Country, soit vers les Marches galloises, où se situe l'essentiel des possessions de Mortimer. Édouard compte sans doute soulever ces deux régions contre Mortimer, comme il l'avait déjà fait en 1322, précipitant ainsi son exil en France. De plus, les Gallois ont par le passé souvent été fidèles à leur roi. C'est pourquoi « ce n'est pas par accident » qu'Édouard s'est dirigé là-bas en raison de son manque de soldats.

- Les foules londoniennes poursuivent les membres de l'administration royale fidèles au roi et restés à Londres après sa fuite. Sont ainsi ciblés Walter de Stapledon ou Robert Baldock, qui est emprisonné à la prison de Newgate. L'attitude de la population de la capitale est influencée par une lettre enflammée adressée par Isabelle au maire de Londres, Hamo de Chigwell, dans laquelle elle « l'implore de l'aider ». Un grand rassemblement public informe la population que « Stapledon est l'ennemi de la reine et que tous ceux qui sont hostiles à Isabelle et sa cause devront être mis à mort ». Les Annales Paulini, rédigées à la même époque, décrivent comment la foule « a attaqué et pillé la propriété londonienne du trésorier du roi, l'évêque Stapledon [qui a menacé d'excommunication les opposants d'Édouard II], le contraignant à s'enfuir à Saint-Paul où il a été frappé à la tête et traîné à Cheapside pour y être décapité. [...] La tête de Stapledon a été ensuite envoyée à la reine qui résidait à Bristol ». À la fin du mois d'octobre, une autre foule mécontente pénètre dans la Tour de Londres et contraint le connétable John de Weston à relâcher tous les prisonniers détenus. Les foules proclament leur allégeance à la reine Isabelle à Guildhall. Un certain nombre de fonctionnaires royaux échappe au sort de Stapledon en quittant en précipitation la capitale.

- Selon Ormrod, Isabelle et Mortimer sont accompagnés par l'archevêque de Dublin, les évêques de Winchester, d'Ely, de Lincoln, de Hereford et de Norwich, les comtes de Leicester, de Norfolk et de Kent ainsi que Henri de Beaumont, Thomas Wake et William la Zouche.

- Les brefs sont émis non seulement au nom du roi mais sont scellés à la Court of Chancery comme s'ils ont été ordonnés à Kenilworth, où Édouard II est détenu. Cette fiction est purement bureaucratique : Mortimer et la reine donnent des instructions à la chancellerie, d'abord depuis Woodstock, puis à Wallingford, et « personne qui est activement impliqué dans le régime ne se fait d'illusions quant à l'origine de l'autorité royale ».

- Cette situation ne passe pas inaperçue auprès des observateurs contemporains : Ormrod cite le cas des registres de l'évêque de Salisbury, qui « montre son opposition » aux abus de l'utilisation du Grand Sceau du roi.

- Ian Mortimer note que « la ligne la plus radicale est celle prise par les Lancastriens, qui ont été anéantis par l'exécution de Thomas de Lancastre par Édouard. Roger [Mortimer], d'un autre côté, avait été sauvé de la peine de mort en 1322 grâce à l'intervention du roi et avait été auparavant un loyal serviteur du roi. Même désormais [en janvier 1327] il était un royaliste et il voulait gagner la confiance du prince Édouard, ce qui était peu probable d'arriver s'il le tenait responsable pour l'exécution de son père ».

- Cependant, Édouard II a souvent été absent lors de plusieurs sessions parlementaires pour différentes raisons : il se trouvait dans d'autres régions du royaume (Parlement d'août-octobre 1311), était à l'étranger (en juillet 1313) ou avait d'autres affaires « importantes » (en septembre 1314). De plus, il ne s'est parfois pas du tout présenté au Parlement soit pour des excuses officielles (comme en avril-mai 1313 à cause d'une maladie), soit sans raisons spécifiques (comme au Parlement de novembre-décembre 1311).

- C'est en effet la première fois qu'un roi anglais est déposé depuis la conquête de 1066. Même les barons qui se sont rebellés contre le roi Jean en 1215 et ont accueilli en 1216 une invasion française n'ont jamais formellement tenté de le destituer. De même, il n'a jamais été question pour les barons menés par Simon de Montfort contre Henri III en 1264 de renverser le roi. La situation de 1327 est non seulement la première déposition dans l'histoire anglaise mais aussi un précédent dans l'histoire européenne car aucun monarque n'a alors subi ce sort, à l'exception d'un « prince mineur allemand de petite réputation au début du XIVe siècle » d'après Ian Mortimer.

- Seymour Phillips note qu'Édouard tentait de s'enfuir en Irlande lorsqu'il a été capturé. S'il avait réussi, l'accusation d'abandon du royaume à l'encontre du roi n'aurait pu être retenue, puisque l'Irlande était dans les domaines royaux.

- Le nouveau maire de Londres est également un des plus loyaux partisans de Mortimer depuis plusieurs années. Après avoir vu sa sentence commuée en emprisonnement à vie à la Tour de Londres en 1322, Mortimer prépare son évasion et sa fuite pour la France. Celle-ci a lieu en 1323, probablement grâce à l'aide de Betoyne et de John de Gisors. May McKisack suggère également — en s'appuyant sur les rapports rédigés par Jean Froissart — que les fonctionnaires de Londres ont incité Mortimer et Isabelle à envahir l'Angleterre, en leur affirmant qu'il trouveront « la cité de Londres, la majorité des autres villes et les chevaliers et écuyers prêts à [les] accueillir ».

- Les Ordonnances de 1311 restreignaient spécifiquement la confiance du roi dans tout ce qui était perçu comme de « mauvais conseillers » (tels Gaveston ou Despenser) et imposaient d'autres limites au pouvoir royal, qui était remplacé par le contrôle des barons. Le roi ne pouvait nommer que des fonctionnaires « par le conseil et l'assentiment du baronnage, et cela au Parlement ». De même, le conseil des barons devait être consulté avant le déclenchement d'une guerre, et le Parlement devait être réuni chaque année.

- Les articles sont initialement décrits par Orleton comme une concordia. Le terme d'« Articles d'Accusation » est employé pour la première fois par les historiens du XIXe siècle George Burton Adams et H. Morse Stephens dans leur ouvrage Select Documents of English Constitutional History, où le document est imprimé dans son intégralité.

- Plus précisément, dans les Proverbes 11 à 14, l'évêque de Hereford s'appuie sur un verset bien connu qui pourrait être chargé, si nécessaire, avec un poids politique. « Et il est impossible qu'on gouverne utilement les autres quand on est subverti par ses propres erreurs », a dit Jean de Salisbury de ce verset, dans le contexte de « quel mal et quel bien arrive aux sujets à cause de la moralité de leurs dirigeants ». Jean de Salisbury a écrit ce commentaire au XIIe siècle. Au XIVe siècle, Guillaume d'Ockham décrit également les dangers pour les âmes si un « dirigeant n'a pas l'autorité suffisante pour contrôler les choses qui lui sont soumises, et dans un tel cas, la parole de Salomon [dans les Proverbes] doit être appliquée ».

- Comme le dit Mark Ormrod : « Quelles que soient ses autres déficiences, Édouard de Caernarfon [Édouard II] a eu tendance à défendre ses droits théoriques ».

- En fait, déclare Powicke, de nombreux participants au Parlement de 1327 ont eu une connaissance directe de la campagne catastrophique de 1322 contre l'Écosse, en particulier parmi les communes (moins pour les barons, dont seulement quelques-uns ont pris part à la campagne) : « La classe des chevaliers de comté, organisés dans leurs 37 communautés de comté, fournissait presque tous les pouvoirs judiciaires et administratifs de la nation », résultant qu'un soldat ordinaire s'identifiait plus à ces chevaliers dans les localités qu'un comte ou baron.

- Seymour Phillips a suggéré que Wake — qui est le gendre du comte de Leicester, absent — a remplacé Leicester pendant la procédure parlementaire, et a agi sous les instructions du comte et ce, dans l'intérêt de ce dernier.

- Peut-être, propose Valente, parce que la procédure voit des serments d'hommage et de fidélité donnés à un roi avant qu'ils n'aient été formellement retirés à un autre.

- Selon la Chronique de Lanercost, qui fournit le rapport le plus détaillé quant à la composition précise de la délégation qui rend visite à Édouard, on dénombre 24 membres. La chronique les énumère comme étant « deux évêques [Winchester et Hereford], deux comtes [Leicester et Surrey], deux barons [William de Ros et Hugues de Courtenay], deux abbés, deux prieurs, deux juges, deux dominicains, deux carmélites, quatre chevaliers (deux du nord et deux du sud de la Trent), deux citoyens de Londres, et deux citoyens des Cinq-Ports ». Le chroniqueur prétend également que la reine a explicitement interdit aux Franciscains — qu'elle favorise personnellement au-dessus de tous les autres ordres religieux en Angleterre — de rejoindre cette délégation, afin de leur épargner le devoir désagréable de lui apporter de mauvaises nouvelles. Cependant, le chroniqueur de Lanercost omet de mentionner soit Trussell (dont la présence est indiscutable), soit les évêques d'Ely ou de Londres. Ironie de l'Histoire, Trussell a été le juge au procès d'Hugues le Despenser à Hereford en novembre 1326.

- Bien que, comme le fait remarquer Phillips, la menace de la délégation de déshériter Édouard II et de détruire la ligne de la succession n'était clairement « pas crédible, car l'avènement sur le trône de quelqu'un d'autre que le jeune Édouard aurait difficilement été acceptée par tous et aurait conduit à la guerre civile ». En outre, pour que cela ait jamais été possible, il aurait été nécessaire que les deux demi-frères d'Édouard II, Thomas, comte de Norfolk, et Edmond, comte de Kent, ainsi que ses fils Édouard et Jean soient morts, et « il n'y a aucune raison de croire qu'une telle manœuvre ait jamais été considérée ».

- Dunham et Wood notent que l'acte de briser un sceptre ou de démettre le personnel, dans ce contexte, était profondément symbolique, comme il était traditionnellement fait sur la tombe d'un roi décédé.

- L'évêque de Rochester, d'après Ian Mortimer, assistait au couronnement, tout en « soignant encore ses ecchymoses ».

- Non seulement le couple a le contrôle de la personne du roi, limitant ainsi son accès, mais il le conseille, nomme les membres de l'administration en son nom et garde même le sceau royal en leurs mains.

- Le marc médiéval est évalué à un tiers de plus qu'une livre.

- En ce sens, Maddicott compare le Parlement de 1327 avec celui de 1311 (qui a promulgué les Ordonnances de 1311 aux dépens d'Édouard II et fait exiler Piers Gaveston), et l'assemblée de 1321, qui a imposé l'exil des Despenser.

- La pétition était le mécanisme par lequel les plaideurs médiévaux appelaient personnellement le roi à la justice, s'ils sentaient qu'ils avaient été lésés par les tribunaux, ou s'ils désiraient la grâce ou la miséricorde du roi. Le plaideur pouvait être un individu, un groupe, une communauté ou même une ville. Les griefs étaient présentés personnellement par le pétitionnaire aux receveurs de pétitions parlementaires, qui les transmettaient aux juges des pétitions. Si elles étaient de nature simple, les pétitions étaient probablement traitées immédiatement par le Parlement. Les cas les plus complexes étaient eux transmis au conseil du roi pour qu'il en discutât avant de rendre son verdict.

- L'importance qu'Isabelle et Mortimer ont accordée à recevoir l'accord d'Édouard II pour sa propre éviction est soulignée, selon Valente, par le fait que dans la brève période entre le couronnement d'Édouard III et l'assentiment de son père, il n'y a presque aucune action officielle du gouvernement, et aucune lettre patente publiée au nom du nouveau roi.

- Ces privilèges incluent la nomination automatique du maire en tant que juge royal de Newgate et déshérent, et également la nouvelle charte garantissant que les libertés de la ville ne puissent plus être confisquées à la suite de ses actions. Le nouveau roi, affirme Caroline Barron, « a décidé de travailler à travers les maires de Londres plutôt que contre eux ».

- Malgré son emprisonnement, Édouard ne semble pas avoir été maltraité : son fils lui envoie deux tonneaux de vin allemand et des provisions « en vin, en cire, en épices, en œufs, en fromage, en chapons et en bovins ». Son lit, ses vêtements et d'autres effets personnels ont toutefois été saisis par Isabelle lors de sa capture.

- Selon Mark Ormord, Édouard III semble avoir considéré Mortimer — plus que Despenser — comme responsable de la discorde entre ses parents en 1326.

- Prestwich note qu'« il n'y avait pas de précédent anglais exploitable, les récits de chronique tirés de l'histoire fantasmagorique de Geoffroy de Monmouth auraient pu indiquer que des rois avaient été démis de leurs fonctions, mais n'ont pas donné de détails sur la façon de le faire ».

- Les analyses contemporaines de la tyrannie royale sont ambiguës. Jean de Salisbury (« un tyran met les lois à néant ») et Henry de Bracton (« le roi qui viole son devoir de maintenir la justice n'est plus un roi, mais un tyran ») sont clairs sur ce qui constitue la tyrannie dans l'esprit médiéval. Tous deux sont cependant équivoques quant aux mesures à prendre contre un tyran, et Bracton, au moins, refuse de justifier le tyrannicide.

- Le comté de Lancastre fournit un autre lien direct entre Édouard II et Richard II. En 1397, des rumeurs de complot contre Jean de Gand, oncle de Richard et comte de Lancastre, circulent. Richard lui-même serait impliqué et aurait prétendument l'intention d'abroger l'acte du Parlement de 1327 qui a restauré Henri de Leicester en ses droits, ce qui aurait ainsi réaffirmé la confiscation envers le comte Thomas en 1322 : « D'un tel processus, il ne pouvait y avoir qu'un seul vrai perdant : la maison de Lancastre ». Gand détient en effet ses titres et propriétés du comté de Lancastre par l'intermédiaire de sa première épouse, Blanche de Lancastre, petite-fille d'Henri de Leicester.

Références

- Le Baker 2012, p. 11.

- Powicke 1956, p. 114.

- Given-Wilson 1994, p. 553.

- Given-Wilson 1994, p. 571.

- Warner 2014, p. 196.

- Doherty 2013.

- St John 2014, p. 24.

- Ormrod 2011, p. 32.

- Given-Wilson et al. 2005.

- Chrimes et Brown 1961, p. 38.

- Dunham et Wood 1976, p. 739.

- Peters 1970, p. 217.

- Ormrod 2011, p. 33.

- Ormrod 2006, p. 41.

- Lord 2002, p. 45 n.5.

- Waugh 2004.

- Prestwich 2005, p. 215.

- McKisack 1959, p. 93.

- Ormrod 2011, p. 35.

- Ormrod 2011, p. 36–37.

- Ormrod 2011, p. 34.

- Fryde 1979, p. 185.

- Ormrod 2011, p. 36.

- Cushway 2011, p. 13.

- Phillips 2011, p. 531 n.38.

- Ormrod 2011, p. 37.

- Cushway 2011, p. 14.

- Ormrod 2011, p. 41.

- Chapman 2015, p. 219.

- Ormrod 2011, p. 42.

- H. M. S. O. 1892, p. 655–656.

- Home 1994, p. 126.

- Mortimer 2010, p. 162.

- Verduyn 1993, p. 842.

- McKisack 1979, p. 81.

- Dryburgh 2016, p. 30.

- Liddy 2004, p. 47–48.

- Ormrod 2011, p. 43.

- McKisack 1979, p. 82.

- Prestwich 2005, p. 216.

- Phillips 2011, p. 512.

- Ormrod 2011, p. 512–513.

- Dunham et Wood 1976, p. 740.

- Ormrod 2011, p. 44.

- Mortimer 2010, p. 166.

- Ormrod 2011, p. 513.

- Ormrod 2011, p. 524.

- Phillips 2011, p. 525.

- Ormrod 2011.

- Ormrod 2011, p. 49.

- Phillips 2011, p. 537.

- Wood 1972, p. 533.

- Fryde 1996, p. 526.

- Bradford 2011, p. 192 n.15.

- Phillips 2011, p. 538.

- Mortimer 2010, p. 165.

- Ormrod 2011, p. 47.

- Powell et Wallis 1968, p. 310–314.

- Maddicott 2010, p. 360.

- Valente 1998, p. 853.

- Phillips 2011, p. 532 n.63.

- Clarke 1933, p. 42.

- Roskell 1965, p. 5.

- Maddicott 2010, p. 359.

- Phillips 2011, p. 532 n.86.

- Clarke 1933, p. 43.

- Valente 1998, p. 855.

- Bradford 2011, p. 191–192.

- Prestwich 2005, p. 217.

- Valente 1998, p. 852.

- Mortimer 2010, p. 169.

- Valente 1998, p. 869.

- Phillips 2006, p. 232.

- Mortimer 2010, p. 167.

- Hilton 2008, p. 259–292.

- Prestwich 2005, p. 479.

- Hartrich 2012, p. 97.

- Valente 1998, p. 858.

- Mortimer 2010, p. 168.

- Keen 1973, p. 76.

- Bryant 2014, p. 66.

- Prestwich 2005, p. 182–183.

- Maddicott 2010, p. 360–361.

- Phillips 2011, p. 432 n.59.

- Phillips 2011, p. 432 n.63.

- Phillips 2011, p. 527.

- Valente 1998, p. 856.

- Valente 1998, p. 857.

- Le Bel 2011, p. 32–33.

- Valente 1998, p. 856 n.6.

- Adams et Stephens 1901, p. 99.

- Dunham et Wood 1976, p. 741.

- Phillips 2011, p. 528.

- Forhan et Nederman 1993, p. 39.

- Lewis 1954, p. 227.

- Phillips 2011, p. 529.

- Starkey 2010, p. 225.

- Phillips 2011, p. 530.

- Powicke 1960, p. 556.

- McNamee 1997, p. 166–205.

- Powicke 1960, p. 556–557.

- Valente 1998, p. 858–859.

- Valente 1998, p. 859.

- Bryant 2014, p. 67.

- Camden Society 1935, p. 99.

- Valente 1998, p. 859 n.6.

- Maddicott 2010, p. 361.

- Gransden 1996, p. 14.

- Holmes 1955, p. 262.

- Phillips 2011, p. 534 n.76.

- Valente 1998, p. 860.

- McKisack 1959, p. 90.

- Phillips 2011, p. 535 n.81.

- Phillips 2011, p. 536.

- Valente 1998, p. 861.

- Valente 1998, p. 862.

- Keen 1973, p. 77.

- O'Rahilly 1922, p. 173.

- Phillips 2011, p. 531.

- Prestwich 2005, p. 220.

- Mortimer 2006, p. 54.

- Mortimer 2010, p. 171.

- Holmes 1957, p. 9.

- Mortimer 2010, p. 170.

- Spufford 1988, p. 223.

- Prestwich 2005, p. 221.

- Phillips 2011, p. 539 n.105.

- Keeney 1942, p. 334.

- Maddicott 2010, p. 364.

- Verduyn 1993, p. 843.

- Keeney 1942, p. 333.

- Maddicott 2010, p. 363.

- Powicke 1960, p. 562.

- Morris 1943, p. 94.

- Verduyn 1993, p. 845.

- The National Archives 2018.

- Barron 2005, p. 33.

- Phillips 2011, p. 535.

- Valente 1998, p. 870.

- Valente 1998, p. 876.

- Williams 2007, p. 287.

- Phillips 2011, p. 539.

- Phillips 2011, p. 541–543.

- Fryde 1979, p. 201.