NASA M2-F1

Le M2-F1 était un concept américain d'avion léger non propulsé, destiné à mettre au point et à tester le concept d'avions à corps portant, dépourvus d'ailes et dont la portance est assurée par la forme du fuselage. Cette caractéristique lui donnait un aspect assez proche de celui d'une baignoire volante, surnom qui le suivra d'ailleurs pendant toute sa carrière opérationnelle (« Flying Bathtub »).

|

NASA M2-F1

| ||

Le M2-F1 au cours de son premier vol tracté par un C-47, au-dessus du lac asséché de Rodgers Dry Lake, en . | ||

| Constructeur | ||

|---|---|---|

| Rôle | Démonstrateur technologique à fuselage porteur | |

| Statut | Programme terminé | |

| Premier vol | ||

| Date de retrait | ||

| Nombre construits | 1 | |

| Équipage | ||

| 1 pilote | ||

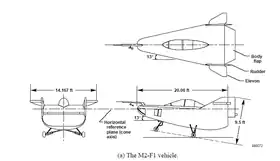

| Dimensions | ||

| ||

| Envergure | 4,32 m | |

| Longueur | 6,10 m | |

| Hauteur | 2,89 m | |

| Surface alaire | 12,9 m2 | |

| Masses | ||

| À vide | 454 kg | |

| Maximale | 567 kg | |

| Performances | ||

| Vitesse maximale | 240 km/h | |

| Plafond | ~3 700 m | |

| Rayon d'action | 16 km | |

| Charge alaire | 44 kg/m2 | |

Ce programme avait pour but d'étudier et valider une technique permettant de ramener en sécurité un véhicule à faible finesse (lift-to-drag ratio) conçu pour effectuer une rentrée atmosphérique depuis l'espace.

Conception et développement

En 1962, les dirigeants du centre de recherches en vol de la NASA (Flight Research Center, plus tard renommé Dryden Flight Research Center), à Edwards (Californie) (en), autorisèrent la mise en place d'un programme visant à construire et tester un prototype léger et sans propulsion, qui reçut alors le nom de M2-F1. « M » signifiait « Manned » (avec un pilote à bord), et « F » signifiait « Flight » (appareil prévu pour le vol). Il était constitué d'un revêtement en bois contreplaqué installé sur une structure en acier tubulaire fabriquée à Dryden. Sa construction fut achevée en 1963.

Le concept des fuselages porteurs émergea au milieu des années 1950 à l'Ames Aeronautical Laboratory du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA, ancêtre de la NASA actuelle, fondée en ), à Mountain View, en Californie. À ses débuts, le programme n'intéressait pas grand monde au niveau du gouvernement américain, bien plus inquiet des avancées effectuées par les Soviétiques et tétanisé par la peur de voir ceux-ci gagner la « course à l'espace ». Le gigantesque programme Apollo focalisait toute l'industrie et toute la recherche américaine, et le programme des appareils à fuselage porteur, qui amènerait plus tard à la naissance de la navette spatiale, était alors relégué loin derrière celui de la fusée devant amener les astronautes sur la Lune[1].

Dans cette ambiance tendue, les ingénieurs, techniciens et pilotes d'essai durent travailler dans la discrétion, leurs réalisations demeurant assez inconnues du grand public et leur budget étant des plus minimes. À l'est du désert de Mojave, les techniciens et les pilotes d'essai Chuck Yeager, Scott Crossfield et leur patron Paul Bikle (en) se démenaient pour trouver des fonds pour la fabrication d'un prototype, qui permettrait de prouver qu'un vaisseau revenant de l'espace pouvait également se poser horizontalement, et pas seulement selon une trajectoire balistique. Cette caractéristique qui lui permettrait de posséder une plus grande marge de manœuvre et d'utiliser de nombreuses pistes d'atterrissage. En parallèle, il avait également été démontré que l'une des opérations les plus chères de chaque mission classique de lancement vers l'espace était la série d'opérations effectuée pour récupérer le vaisseau spatial en plein océan[2]. Avec un fuselage porteur, un véhicule de retour disposait d'une empreinte d'atterrissage aussi large que la Californie[3]. La suppression des ailes réduisait également significativement la surface extérieure du vaisseau exposée à l'échauffement cinétique créé lors de la rentrée atmosphérique.

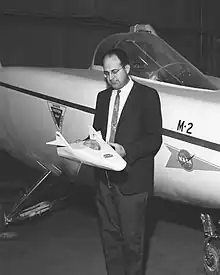

Dès le début des années 1960, un ingénieur, R. Dale Reed (en), commença à travailler dans un ranch de Californie (le Sterk's Ranch) avec une maquette de sa conception. L'engin avait une forme de demi-cône avec un nez arrondi, une face supérieure plate et trois roulettes montées sur des fils de fer. Réalisé en balsa, il était tiré comme un cerf volant par un avion radiocommandé à moteur thermique, et les premiers essais montrèrent qu'il volait plutôt bien. Lorsqu'il fut équipé d'ailerons rudimentaires, il devint même possible de lui faire prendre des virages ou de le faire s'incliner sur lui-même[4]. Ce modèle réduit prouva par la pratique ce que les calculs avaient prédit, et Reed décida de passer à l'étape suivante du projet, la construction d'un prototype à taille réelle, à partir de . Afin de récolter des fonds, il présenta des vidéos en 8 mm réalisées par sa femme lors des essais de la maquette de 80 cm, et parvint enfin à obtenir un budget, bien que très limité[4].

Le prototype en taille réelle fut réalisé en seulement quatre mois, puis le tunnel aérodynamique du centre Ames fut prêté à l'équipe pour le tester avant d'effectuer les premiers vols[4]. La construction du M2-F1 fut un effort commun entre le centre Dryden et un fabricant local de planeurs, la Briegleb Glider Company (en), avec un budget total de 30 000 dollars. De conception rustique et peu coûteuse, l'engin possédait une structure principale en tubes d'acier, supportant les roues et le siège (non éjectable au départ du projet), réalisée dans les ateliers de la NASA. La coque extérieure était, elle, en bois contreplaqué et réalisée par le fabricant de planeurs à Mirage Dry Lake, qui au passage reçut l'aide d'Ernie Lowder, un spécialiste reconnu qui avait participé à la conception de l'énorme hydravion H-4 Hercules d'Howard Hughes. Le cockpit était en plexiglas moulé, copié sur celui du Green Monster (en), une voiture de records conçue par Art Arfons[4].

L'assemblage final des composants restants, incluant les surfaces de queue en aluminium, les biellettes de commande, un train d'atterrissage provenant d'un Cessna 150[4] fut effectué dans un hangar de la NASA[5]. Probablement par pudeur, en raison de la forme étrange de l'engin, son assemblage fut effectué derrière un rideau au fond d'un hangar, dans un espace qui reçut le surnom de « bicycle shop », en référence aux pionniers du vol les frères Wright[4], qui possédaient un atelier de bicyclettes.

Premiers essais tractés

Les premiers vols d'essais du M2-F1 furent effectués à Rogers Dry Lake (en). Les techniciens et pilotes impliqués dans le projet voulurent là-aussi trouver une solution peu coûteuse pour tester leur nouvel appareil, et ils décidèrent de le tracter à l'aide d'une voiture[6]. À l'époque, les courses mythiques de Bonneville voyaient s'affronter les véhicules parmi les plus rapides de la planète, et un ingénieur de la NASA, qui participait d'ailleurs à ces courses, avait noté que les Pontiac étaient les véhicules les plus à l'aise avec les hautes vitesses[6]. Les techniciens du projet choisirent donc d'acheter une Pontiac Catalina convertible (cabriolet) de 1963, le seul véhicule cabriolet possédant alors assez de couple pour tirer à plus de 140 km/h le M2-F1, pesant tout-de-même une demi-tonne à vide[6]. Le moteur était un 6,7 litres et produisait une puissance de 303 chevaux[7].

Le premier vol fut effectué le , avec aux commandes le pilote d'essais Milt Thompson[5]. La vitesse atteinte était de 138 km/h. Lors de ce premier vol, l'appareil sembla bondir de manière incontrôlée d'avant en arrière sur son train d'atterrissage, et s'arrêta quand le nez était baissé. Lors des vols suivants Thompson vit le scénario se répéter invariablement. Il pensa d'abord que le problème venait du train d'atterrissage, mais des vidéos des tests montrèrent que le problème venait de mouvements non désirés des gouvernes, et le système de commandes fut remplacé par un autre système, doté d'amortisseurs d'amplitude[7]. L'appareil ne fut plus jamais instable et les vols reprirent normalement.

Les techniciens du centre de recherches trouvèrent que la voiture utilisée pour tirer le M2-F1 n'était pas assez puissante pour complètement soulever l'appareil du sol, et il envoyèrent la Pontiac subir une préparation poussée chez Bill Straup, un préparateur très côté de Long Beach, en Californie[6]. Le moteur fut lourdement modifié, les rapports de boîte de vitesses changés, un arceau fut ajouté et le siège passager avant fut tourné vers l'arrière pour pouvoir observer l'avion. Bien que la consommation de la Pontiac devint atrocement élevée (un litre au kilomètre !), le résultat des modifications fut concluant et les essais tractés purent reprendre[5] - [6]. Les vitesses atteintes passèrent alors à 180 km/h, ce qui permit à Thompson de monter à environ 6 mètres au-dessus du sol, puis de planer environ vingt secondes après avoir largué le câble de traction. Ce fut toutefois le maximum envisageable avec une voiture, et il fallut penser à trouver un autre moyen de continuer les essais.

Un total de 48 « vols » furent effectués avec la Pontiac, de temps en temps alternés avec des passages en soufflerie. Lors de ces derniers, Milt Thompson n'hésita pas à passer des heures à l'intérieur de l'appareil, tenu par une corde à l'intérieur de la soufflerie afin de vérifier les choix d'amélioration aérodynamiques effectués par les techniciens[7]. Ces tests initiaux produisirent assez de données de vol pour enchaîner avec des essais tractés par un avion, effectués à plus haute altitude grâce à un C-47 Skytrain de l’US Navy[5].

Essais en vol

Pour pouvoir effectuer les « vrais » essais en vol, les techniciens du centre de recherches se limitèrent à trouver un moyen pas cher de prendre de l'altitude, les économies de budget ayant été l'un des points les plus remarquables de l'ensemble de ce programme expérimental. Ils utilisèrent donc un vieux C-47 de la base d'Edwards, un R4D de la Navy qui possédait l'avantage de disposer d'une bulle d'observation sur la partie supérieure du fuselage, bien pratique pour observer le comportement du M2-F1 pendant les phases de vol tracté[6]. Tout compris, le coût total du projet revint à 30 000 dollars, soit à peine le prix d'un Cessna Skyhawk de l'époque, ce qui en fit le projet le moins cher de l'histoire de la recherche aéronautique[6].

En parallèle, le M2-F1 fut modifié et équipé d'un siège éjectable. Toutefois, les sièges de type « zéro-zéro », qui peuvent être employés à altitude et vitesse nulles, n'existaient pas encore à l'époque, et un contrat fut attribué à un sous-traitant pour en concevoir un à partir d'un siège de Dragonfly (un chasseur employé pendant la guerre du Viêt-Nam), sur lequel fut ajouté une cartouche propulsive supplémentaire[7]. Les premiers essais de ce système, effectués à l'aide d'un mannequin, furent cependant loin d'être concluants, et le pilote Milt Thompson n'était pas rassuré à l'idée de terminer désarticulé comme le mannequin si la nécessité de s'éjecter se faisait sentir[7]. De plus, le siège rajoutait 120 kg à la balance sur le poids total de l'engin, mais Paul Bikle, chef du projet, refusait catégoriquement de laisser ses pilotes prendre l'air si leur sécurité n'était pas jugée suffisante[7].

Le prototype fut également équipé d'un moteur-fusée à propergol solide additionnel à l'arrière, d'une poussée de 1,1 kN et désigné « instant L/D » (ou « instant Lift/Drag ratio », que l'on pourrait traduire par « finesse instantanée ») et permettant d'allonger l'arrondi effectué à l'atterrissage d'environ cinq secondes si le taux de descente était trop élevé en approchant de la piste[8]. Thompson se prépara au premier vol en effectuant d'autres essais tractés derrière la Pontiac. La visibilité vers l'avant à l'intérieur du M2-F1 était extrêmement limitée pendant les phases tractées, et Thompson dut voler environ six mètres plus haut que le C-47 afin de pouvoir l'avoir en visuel à travers le vitrage de nez. La vitesse de remorquage était d'environ 160 km/h.

Le , à 7 h 0 du matin, le C-47 s'envola par temps clair de la piste 17 d'Edwards (la plus longue), avec accroché derrière lui à 300 mètres de distance le M2-F1. Il emmena le prototype à une altitude de 12 000 pieds (3 700 m), puis, après deux virages le largua à une altitude de 9 000 pieds (2 700 m). Après une chute assez rapide, Milt Thompson parvint à redresser l'appareil et lui fit faire un arrondi parfait à l'atterrissage, sans même utiliser le moteur-fusée additionnel, après un vol ayant duré 217 secondes[9].

Le pilote de la NASA Milt thompson fut celui qui effectua les premiers vols. Ces vols planés au-dessus de Rodgers Dry Lake duraient environ deux minutes et les vitesses atteintes se situaient entre 180 et 190 km/h. Le taux de descente était assez important, avec une vitesse de 1 100 m/min. Arrivé à 1 000 pieds (300 m) du sol, le nez de l'appareil était abaissé pour augmenter la vitesse jusqu'à 240 km/h, puis à 200 pieds (60 m) le pilote entamait la manœuvre d'arrondi alors que l'appareil était en piqué à une incidence de 20°. Le moteur-fusée pouvait être allumé pour allonger un peu la distance couverte pendant l'arrondi si l'appareil n'était pas positionné idéalement lors de la manœuvre d'approche finale au-dessus de la piste.

D'autres pilotes, comme Chuck Yeager, Bruce Peterson et Don Mallick volèrent également avec le M2-F1, avec toutefois quelques légers accidents heureusement sans grandes conséquences. Un atterrissage un peu brutal vit par exemple les roues du train principal se détacher du reste de l'avion. Elles furent ensuite remplacées par des roues de Cessna 180 et l'appareil reprit les essais après quelques semaines de réparation[9]. Un autre incident se produisit le , lorsque Jerry Gentry (en) se retrouva la tête à l'envers en tentant d'aligner l'appareil avec le C-47 après le décollage. Les occupants de l'avion remorqueur, en accord avec Gentry, décidèrent de larguer le M2-F1, qui continua à voler sur le dos jusqu'au dernier moment, lorsque Gentry effectua un rapide tonneau et plaqua l'avion sur le sol. Malgré un train d'atterrissage cassé en raison du choc violent, le programme fut sauvé et les vols continuèrent. Le même scénario se reproduisit le , cette fois encore avec Gentry aux commandes, mais il parvint à rétablir son appareil bien avant d'effectuer sa descente[9].

Le M2-F1 effectua en tout 400 essais tractés et 77 vols en quatre ans[9], jusqu'au . Il permit de prouver que le concept des fuselages porteurs était viable et il mena à la construction de modèles « lourds » en métal, les M2-F2 et HL-10, conçus par les centres de recherche Ames et Langley de la NASA et construits par la Northrop Corporation, ainsi que le Martin Marietta X-24 de l'US Air Force[9]. Le programme des « lifting bodies » influença également de façon significative le programme ayant donné naissance à la navette spatiale américaine, en démontrant la faisabilité du concept des corps portants pour le retour « à l'horizontale » de véhicules revenant de l'espace.

Un autre point remarquable du programme fut également sa capacité à produire des résultats rapides malgré un coût très faible. Il coûta en effet approximativement 50 000 dollars, en excluant certes les salaires des employés gouvernementaux assignés au projet.

- Pilotes du M2-F3

- Milton Orville Thompson : 45 vols ;

- Bruce Peterson : 17 vols ;

- Chuck Yeager : 5 vols ;

- Donald M. Sorlie : 5 vols ;

- Donald L. Mallick : 2 vols ;

- Jerauld R. Gentry (en) : 2 vols ;

- William H. Dana : 1 vol ;

- James W. Wood : 1 essai tracté au sol ;

- Fred Haise : 1 essai tracté au sol ;

- Joseph H. Engle : 1 essai tracté au sol. Il sera d'ailleurs plus tard pilote de la navette spatiale.

Les vols du M2-F1

Il n'y eut qu'un seul exemplaire du M2-F1, portant le même numéro de série « N86652 ». Il est actuellement exposé à l’Air Force Flight Test Museum sur la base aérienne d'Edwards, en Californie[8].

| Numéro du vol | Date | Pilote | Vitesse maximale | Altitude | Durée du vol | Commentaires |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 00 | Thompson | 135 km/h | 0 | 0 | 1er essai de remorquage au sol. 400 essais menés au total. | |

| 01 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 0 s | 1er vol du M2-F1. | |

| 02 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 9 s | - | |

| 03 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 25 s | - | |

| 04 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 42 s | 1er vol de la journée | |

| 05 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 06 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 50 s | 1er vol de la journée | |

| 07 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 08 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 1 min 26 s | - | |

| 09 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 1 min 51 s | - | |

| 10 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 20 s | - | |

| 11 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 3 min 0 s | - | |

| 12 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 3 min 52 s | 1er vol de la journée | |

| 13 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 14 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 7 min 45 s | 1er vol de la journée | |

| 15 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 16 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 17 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 1 min 0 s | - | |

| 18 | Yeager | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 1 min 35 s | - | |

| 19 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 3 min 15 s | 1er vol de la journée | |

| 20 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée. Train d'atterrissage cassé lors du retour. | |

| 21 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 22 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 23 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 44 s | 1er vol de la journée | |

| 24 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 25 | Yeager | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 26 | Yeager | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 27 | Yeager | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 28 | Yeager | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 29 | Mallick | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 30 | Mallick | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 31 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 32 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 33 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 25 s | - | |

| 34 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 35 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 36 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 8 min 0 s | 1er vol de la journée | |

| 37 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 38 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 39 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 8 s | 1er vol de la journée | |

| 40 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 41 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 42 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 6 min 50 s | 1er vol de la journée | |

| 43 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 44 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 45 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 46 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 47 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 48 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 49 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 4e vol de la journée | |

| 50 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 51 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 52 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 53 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 54 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 4e vol de la journée | |

| 55 | Sorlie | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 6 min 0 s | 1er vol de la journée | |

| 56 | Sorlie | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 57 | Sorlie | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 58 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 59 | Sorlie | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 30 s | 1er vol de la journée | |

| 60 | Sorlie | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 61 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 62 | Dana | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 63 | Gentry | 200 km/h | 10 m | 0 h 0 min 9 s | Appareil s'est retourné au décollage, largage effectué et récupération, puis atterrissage en sécurité | |

| 64 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 65 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 66 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 67 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 68 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 69 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 70 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | - | |

| 71 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 1er vol de la journée | |

| 72 | Thompson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 73 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 2 min 0 s | - | |

| 74 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | 0 h 4 min 0 s | 1er vol de la journée | |

| 75 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 2e vol de la journée | |

| 76 | Peterson | 240 km/h | 3 650 m | - | 3e vol de la journée | |

| 77 | Gentry | 200 km/h | 10 m | - | Appareil s'est retourné au décollage, largage effectué et récupération, puis atterrissage en sécurité (utilisation de la fusée d'atterrissage) |

Notes et références

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Les sans-papiers du désert », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Un centre de test permanent », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

- (en) « Dryden's 60 Years of Flight Research: The Lifting Body Era », NASA Dryden Flight Research Center, (consulté le ).

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Un bricoleur de génie », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

- (en) Jenkins 2001.

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Décapotable et C-47 réquisitionnés », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Une couveuse à génies », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

- (en) Curt Mason, « Project Habu » (consulté le ).

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - La première plongée du M2-F1 », http://xplanes.free.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Dennis R. Jenkins, Space shuttle : the history of the National Space Transportation System, Cape Canaveral, Voyageur Press, , 3e éd., 524 p. (ISBN 0-9633974-5-1, EAN 978-0963397454).

- (en) R. Dale Reed et Darlene Lister, Wingless Flight : The Lifting Body Story, National Aeronautics & Space Administration (NASA), , 1re éd., 230 p. (ISBN 0-16-049390-0, EAN 978-0160493904, présentation en ligne, lire en ligne [PDF]).

- (en) Melvin Smith, An Illustrated History of Space Shuttle : US winged spacecraft : X-15 to Orbiter, Haynes Publishing Group, , 246 p. (ISBN 0-85429-480-5), p. 90-95.