Northrop M2-F2

Le Northrop M2-F2 était l'un des cinq concepts américains d'avions lourds à corps portant conçus au centre de recherches en vol de la NASA (Flight Research Center, plus tard renommé Dryden Flight Research Center) à Edwards (Californie) (en), de à , afin d'étudier et valider une technique permettant de ramener en sécurité un véhicule à faible finesse (lift-to-drag ratio) conçu pour effectuer une rentrée atmosphérique depuis l'espace[1].

|

Northrop M2-F2

| ||

Le M2-F2, ici au stationnement au Dryden Flight Research Center. | ||

| Constructeur | ||

|---|---|---|

| Rôle | Démonstrateur technologique à fuselage porteur | |

| Statut | Programme terminé | |

| Premier vol | ||

| Date de retrait | ||

| Nombre construits | 1 | |

| Équipage | ||

| 1 pilote | ||

| Motorisation | ||

| Moteur | Reaction Motors XLR11 | |

| Nombre | 1 | |

| Type | Moteur-fusée à ergols liquides | |

| Poussée unitaire | 35,7 kN | |

| Dimensions | ||

| ||

| Envergure | 2,94 m | |

| Longueur | 6,76 m | |

| Hauteur | 2,89 m | |

| Surface alaire | 14,9 m2 | |

| Masses | ||

| À vide | 2 095 kg | |

| Carburant | 627 kg | |

| Maximale | 3 395 kg | |

| Performances | ||

| Vitesse maximale | 750 km/h (Mach 0,707) | |

| Plafond | 13 700 m | |

| Rayon d'action | 16 km | |

| Charge alaire | 196 kg/m2 | |

| Rapport poussée/poids | 1,3 : 1 | |

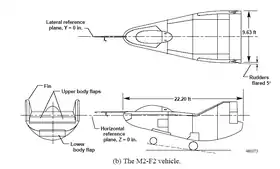

Il fut conçu par la NASA (bien qu'étant fabriqué par Northrop Corporation) et fut utilisé pour évaluer un profil porteur de forme demi-conique à cambrure positive.

Conception et développement

La Northrop Corporation construisit le M2-F2 et le HL-10, les deux premiers de la flotte de corps portants « lourds » mis en vol par le centre de recherches de la NASA. Le contrat de construction pour ces deux appareils avait un coût de 1,8 million de dollars, et la fabrication nécessita 19 mois[2]. « M » signifiait « Manned » (avec un pilote à bord), et « F » signifiait « Flight » (appareil prévu pour le vol). Son concept fut étudié par les ingénieurs au Centre de recherche Langley de la NASA, à Hampton, en Virginie.

La plus grande différence entre le M2-F2 et son prédécesseur le M2-F1 venait des matériaux le constituant. En effet, si le premier prototype avait été fait de bois et de matériaux de récupération, le nouvel appareil était lui intégralement fait en aluminium. Il était également dépourvu des deux petites ailettes mobiles dont disposait son prédécesseur (« oreilles d'éléphant »), car celles-ci auraient inévitablement été victimes de l'échauffement cinétique à grande vitesse lors d'une rentrée atmosphérique[3] (les concepteurs imaginaient déjà le but du programme, qui était de concevoir un avion spatial). L'autre grosse différence venait de la propulsion du nouvel avion. Finis, les vols tractés par une Pontiac ou un vieux C-47, le nouveau prototype reçut un moteur-fusée à ergols liquides doté de quatre chambres de combustion, le XLR11 de Reaction Motors, produisant une poussée maximale de 35,7 kN. Ce moteur était celui qui avait déjà servi à propulser le Bell X-1 lors des vols de recherche sur le mur du son en 1947, mais n'étant plus fabriqué depuis la fin du programme du X-1 et les débuts de celui du X-15, il fallut dénicher des exemplaires dans des musées ! Ils furent sortis des expositions et remis en état de marche pour réaliser les vols propulsés du HL-10[2]. Dernier détail, le train d'atterrissage du M2-F2 était rétractable, alors que celui du M2-F1 était fixe. Les roues étaient rétractées manuellement (par les équipes au sol) et déployées en vol par un système contenant de l'azote sous pression[2]. Cela signifiait qu'une fois déployées en vol, elles ne pouvaient plus être rétractées. Ce système fut d'ailleurs repris plus tard sur l'orbiteur de la navette spatiale. Le temps de déploiement du train d'atterrissage était d'une seconde et demie[4].

Le profil particulier du M2-F2 lui valut le surnom de « baignoire volante ». Il était de forme demi-cônique, avec une face supérieure plate se terminant par deux petites dérives verticales. Comme le HL-10, il était doté d'un nez vitré pour permettre au pilote de voir la piste pendant l'atterrissage. L'arrière du profil de l'avion était doté sur sa partie supérieure de deux volets horizontaux pour le contrôle en roulis et en tangage (fonctionnement différentiel ou symétrique), et le ventre de l'appareil disposait d'un troisième volet vers l'arrière, afin d'améliorer le contrôle en tangage de l'appareil pendant les phases de vol à régime transsonique[5]. Cette disposition des surfaces de contrôle fit l'objet de nombreuses études en soufflerie, et il fut un temps envisagé d'installer une dérive verticale sous l'appareil pour améliorer sa stabilité, mais cette solution fut abandonnée car elle aurait rendu l'avion sensible au vent latéral[5].

La conception des deux avions, M2-F2 et HL-10, vit apparaître un système électronique très utile de stabilisation désigné SAS (Stability Augmentation System), qui aidait le pilote à garder le contrôle de ces avions, réputés assez instables en roulis, de par leur forme assez trapue. Cet élément était également désigné « damper » (« amortisseur ») car il absorbait une partie des contraintes qui affectaient les plans de contrôle. Pour assister le pilote dans les derniers instants de l'atterrissage, il disposait de quatre moteurs à peroxyde d'hydrogène à poussée modulable, pouvant produire une poussée maximale cumulée de 1,8 kN[1] - [2].

Afin de contrer la tendance à cabrer des M2-F2 et HL-10, causée par le poids du moteur-fusée à l'arrière du fuselage, il fut entrepris d'alourdir l'avant des deux appareils. Si pendant un temps il fut envisagé d'installer un bloc de lest en métal lourd, la perspective pour les pilotes d'être assis sur un bloc d'uranium appauvri ne les enchantait pas, et cette idée fut abandonnée au profit de la conception d'un cockpit blindé en acier épais riveté[6]. Cette solution présentait de plus l'avantage de mieux protéger le pilote en cas d'accident. Ce fut d'ailleurs ce même blindage qui sauva le pilote Bruce Peterson d'une mort brutale quelques mois plus tard[6].

Histoire opérationnelle

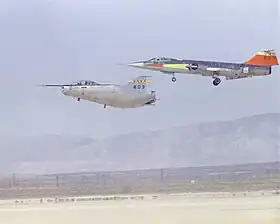

Après livraison à la NASA en [1], le M2-F2 et le HL-10 furent équipés de leur instrumentation et effectuèrent des essais en soufflerie à l'Ames Research Center. Les premiers essais furent menés avec les avions attachés au pylône d'aile de l'avion porteur « Balls 8 », le Boeing NB-52B qui avait alors déjà servi à lancer le X-15. L'imposant bombardier fut ensuite modifié afin d'éviter que les deux appareils n'entrent en collision au moment de leur séparation. Le comportement des deux avions fut même simulé à l'aide d'un Lockheed T-33 doté de pétales s'ouvrant sur chaque réservoir de bout d'aile, recréant ainsi la descente à 2 g qu'allaient devoir effectuer les deux prototypes[2]. Autre première pour l'époque, l'avion était également doté d'un ordinateur à circuits intégrés pour calculer les effets de sustentation obtenus[2]. Une série de vols d'essais captifs fut ensuite menée avec chacun des deux appareils accroché sous le B-52. Le premier vol captif du M2-F2 eut lieu le .

Le M2-F2 effectua son premier vol le , soit cinq mois avant le HL-10, avec aux commandes le pilote d'essai Milt Thompson[6]. Effectué seulement un mois après la perte du pilote Joe Walker lors de la collision de son F-104 avec le prototype du XB-70 Valkyrie, ce premier vol ne fut pas de tout repos. En effet, dès son largage depuis le NB-52B à une altitude de 13 716 m, l'appareil se mit à tanguer et à vouloir partir en tonneaux. En tentant de corriger le tir, le pilote se trompa dans ses réglages et aggrava le problème. Il frôle la mise en tonneau quand il parvint à reprendre les commandes, cette fois en utilisant les bons réglages[6]. L'appareil reprit tout doucement sa trajectoire, alors qu'il ne restait plus qu'environ 1 000 m d'altitude sous les pieds du pilote. L'arrondi final fut amorcé à 400 m d'altitude et à une vitesse de 519 km/h, et le train fut sorti à 403 km/h. L'atterrissage se passa finalement sans encombre, mais on s'aperçut plus tard que le simulateur employé pour l'appareil avait été celui du X-15, ce qui était à l'origine de l'erreur commise par le pilote lorsqu'il avait voulu une première fois redresser l'appareil[6]. Pendant ce premier vol, le M2-F2 avait atteint une vitesse d'environ 720 km/h.

Bien qu'il soit prévu d'installer le moteur-fusée XLR11 et d'effectuer des vols propulsés, les premiers vols furent effectués en plané non propulsé afin de mesurer les capacités de manœuvre de l'engin, sa stabilité et son contrôle. Il y eut en tout seize vols planés, avec aux commandes Milt Thompson (5 vols), Bruce Peterson (3 vols), Don Sorlie (3 vols) et « Jerry » Gentry (en) (5 vols).

L'accident de mai 1967

Le seizième et dernier vol de la série, avec aux commandes Bruce Peterson, se termina par un crash violent lors de l'atterrissage, le [7].

À l'approche du lac asséché de Rogers Dry Lake (en), vers 2 133 m d'altitude, le M2-F2 fut confronté à un phénomène oscillatoire désigné « oscillation induite par le pilote (en) ». La cause de ce problème était le fait que les ailes du M2-F2 (essentiellement le fuselage de l'avion) produisaient une stabilité en roulis considérablement plus faible que celle des avions classiques. Cette configuration résultait en une force disponible plus faible pour le pilote afin de contrôler l'appareil en roulis. Par conséquent, quand Peterson tenta d'effectuer des manœuvres en roulis, la réponse de l'avion fut substantiellement plus faible que celle à laquelle il s'attendait, la réponse des commandes semblant alors « molle » et entraînant souvent les pilotes dans ces phénomènes induits dans l'axe du roulis. Le véhicule se mit à rouler d'un côté à l'autre en vol, alors que Peterson tentait de le récupérer. Il redressa finalement le nez ce qui stoppa le phénomène mais fit rater l'entrée de la piste 18 à l'appareil[6]. Ensuite, Au moment d'effectuer une autre trajectoire d'arrondi, Peterson aperçut un hélicoptère de secours qui semblait se retrouver dans sa trajectoire et risquait de causer une collision en vol. Distrait, Peterson dériva à cause d'un vent de travers vers une zone du lac asséché où il était difficile de juger de la hauteur de son avion, à cause d'une absence de systèmes de guidage (les marquages installés sur les pistes du lac asséché)[4].

Peterson alluma ses fusées d'atterrissage afin de mieux contrôler les derniers mètres de sa course d'atterrissage, mais il était trop tard. L'appareil toucha le sol avant que le train d'atterrissage ne soit complètement déployé et verrouillé. Le train s’affaissa sous le poids de l'appareil, et le M2-F2 rebondit six fois en partant en tonneaux, jusqu'à 20 m de haut, puis stoppa sa course effrénée à 250 km/h en reposant sur le toit[6], le fuselage cabossé, la verrière écrasée et la dérive gauche arrachée. Pour les équipes au sol qui suivirent la mission sur leurs écrans depuis la salle de contrôle, le sort du pilote semblait définitivement scellé[4]. Personne ne pouvait résister à un tel crash, mais il se trouve que le cockpit, alourdi, se comporta comme un véritable caisson blindé.

Très gravement touché, Peterson était pourtant encore en vie, avec de multiples fractures au bras et à la main, une fracture à la tête, des dents cassées et une partie du front arrachée, son casque ayant explosé pendant le crash. Extrait du véhicule par Jay King et Joseph Huxman, Peterson fut emmené d'urgence à l'hôpital de la base, transféré à celui de la base de March Field, puis à l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA)[4]. Peterson se remit de ses blessures, mais il perdit définitivement l'usage de son œil droit, à cause d'une infection due à un staphylocoque[6]. Il se retira définitivement du programme des essais en vol à la suite de son accident.

Bien que ce crash fut violent, il n'en resta pas moins le seul de tout le programme de corps portants mis au point par la NASA, en douze ans d'exploitation[8]. Une partie des vidéos tournées pendant le programme du M2-F2, comprenant aussi les images de son crash, fut utilisée pour la série télévisée L'Homme qui valait trois milliards, en 1973[8], bien que dans certains plans l'appareil montré soit en fait un HL-10.

À la suite de l'accident, tous les prototypes à fuselage porteur de la NASA furent cloués au sol pendant une année. Le M2-F2 fut finalement reconstruit et modifié par les ingénieurs de la NASA pour devenir le M2-F3. Ces derniers avaient découvert que le M2-F2 avait de gros problèmes de stabilité latérale, malgré la présence du système d'aide à la stabilité SAS à bord, et le M2-F3 fut équipé d'une dérive verticale supplémentaire entre les deux dérives latérales d'origine.

Les vols du M2-F2

Il n'y eut qu'un seul exemplaire fabriqué du M2-F2, portant le numéro de série « NASA 803 ». Il effectua 16 vols[9] en plané et aucun avec la propulsion activée.

| Numéro du vol | Date | Pilote | Vitesse maximale | Nombre de Mach | Altitude | Durée du vol | Commentaires |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 01 | Thompson | 727 km/h | Mach 0,646 | 13 716 m | 0 h 3 min 37 s | Premier vol Atterrissage à 320 km/h | |

| 02 | Thompson | 634 km/h | Mach 0,598 | 13 716 m | 0 h 4 min 5 s | Détermination du contrôle de la stabilité latérale, du trim longitudinal, des performances du véhicule et de ses caractéristiques d'atterrissage. | |

| 03 | Thompson | 692 km/h | Mach 0,619 | 13 716 m | 0 h 4 min 38 s | Détermination des effets dus à l'augmentation du nombre de Mach, tests de la stabilité et du contrôle de la stabilité longitudinale et latérale. | |

| 04 | Thompson | 718 km/h | Mach 0,676 | 13 716 m | 0 h 4 min 1 s | Détermination des limites des commandes de vol et de leur amortissement, de la finesse, de la réponse des élevons, de l'efficacité des ailerons et du contrôle et de la stabilité longitudinale. | |

| 05 | Thompson | 750 km/h | Mach 0,707 | 13 716 m | 0 h 3 min 46 s | Évaluation de la trajectoire d'approche à 360°, détermination des qualités des contrôles de vol sans les amortisseurs. | |

| 06 | Peterson | 750 km/h | Mach 0,705 | 13 716 m | 0 h 3 min 30 s | Vérifications effectuées par le pilote. | |

| 07 | Sorlie | 678 km/h | Mach 0,635 | 13 716 m | 0 h 3 min 31 s | Vérifications effectuées par le pilote. | |

| 08 | Peterson | 702 km/h | Mach 0,661 | 13 716 m | 0 h 3 min 53 s | Test des limites des commandes de vol et de leurs amortisseurs, contrôle de la stabilité latérale et longitudinale. | |

| 09 | Sorlie | 713 km/h | Mach 0,672 | 13 716 m | 0 h 3 min 53 s | Vérifications complètes du pilote et extension du domaine de vol. | |

| 10 | Sorlie | 692 km/h | Mach 0,615 | 13 716 m | 0 h 3 min 45 s | Exploration de la stabilité latérale et longitudinale et des caractéristiques des contrôles avec et sans les amortisseurs activés. | |

| 11 | Gentry | 702 km/h | Mach 0,662 | 13 716 m | 0 h 3 min 54 s | Vérifications effectuées par le pilote. | |

| 12 | Gentry | 642 km/h | Mach 0,605 | 13 716 m | 0 h 3 min 47 s | Récolte de données sur la stabilité et le contrôle à des angles d'attaque de 7 et 11°, ainsi que sur l'efficacité des volets supérieurs. | |

| 13 | Gentry | 716 km/h | Mach 0,681 | 13 716 m | 0 h 4 min 21 s | Tests de la stabilité et du contrôle du véhicule. Détermination des caractéristiques de performance du véhicule. | |

| 14 | Gentry | 735 km/h | Mach 0,695 | 13 716 m | 0 h 3 min 50 s | Tests de la stabilité et du contrôle du véhicule. Détermination des caractéristiques de performance du véhicule. | |

| 15 | Gentry | 661 km/h | Mach 0,623 | 13 716 m | 0 h 3 min 51 s | - | |

| 16 | Peterson | 649 km/h | Mach 0,612 | 13 716 m | 0 h 3 min 43 s | Dernier vol du M2-F2. Crash violent à l'atterrissage. |

Notes et références

- (en) Yvonne Gibbs, « HL-10 Lifting Body fact sheet », NASA Dryden Flight Research Center, (consulté le ).

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Le M2-F2 et le Northrop HL-10 », sur xplanes.free.fr, (consulté le ).

- (en) Dale Reed et Lister 1997, p. 67.

- (en) « 1967 M2-F2 Crash at Edwards », sur Check-Six.com, (consulté le ).

- (en) Dale Reed et Lister 1997, p. 68.

- Didier Vasselle, « La saga des lifting bodies - Un premier vol mitigé », sur xplanes.free.fr, (consulté le ).

- (en) Dale Reed et Lister 1997, p. 20.

- (en) Dale Reed et Lister 1997, p. 9.

- (en) Dale Reed et Lister 1997, p. 18.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) R. Dale Reed et Darlene Lister, Wingless Flight : The Lifting Body Story, National Aeronautics & Space Administration (NASA), , 1re éd., 230 p. (ISBN 0-16-049390-0, EAN 978-0160493904, présentation en ligne, lire en ligne [PDF]).

- (en) Melvin Smith, An Illustrated History of Space Shuttle : US winged spacecraft : X-15 to Orbiter, Haynes Publishing Group, , 246 p. (ISBN 0-85429-480-5), p. 90-94.

Liens externes

- (en) M2-F2 Photo Collection.