Marpent

Marpent est une commune française, située dans le département du Nord (59) en région Hauts-de-France. Elle est située dans le canton de Maubeuge-Nord, à 10 km du chef-lieu de canton. Elle comptait 2748 habitants au recensement de 2017.

| Marpent | |||||

.JPG.webp) Vue d'ensemble. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Nord | ||||

| Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Marie Allain 2020-2026 |

||||

| Code postal | 59164 | ||||

| Code commune | 59385 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

2 674 hab. (2020 |

||||

| Densité | 554 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

110 604 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 17′ 32″ nord, 4° 04′ 50″ est | ||||

| Altitude | Min. 122 m Max. 195 m |

||||

| Superficie | 4,83 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Maubeuge (partie française) (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Maubeuge (partie française) (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Maubeuge | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nord

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | marpent.fr | ||||

Adhérente à l'intercommunalité de l'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la commune de Marpent fait également partie de l'unité urbaine de Maubeuge qui est la cinquième du département du Nord.

Géographie

Situation

La commune de Marpent est située non loin de la Belgique voisine que les habitants peuvent rejoindre en passant soit par la ville frontalière de Jeumont, soit par le village frontalier de Vieux-Reng, ces deux communes étant limitrophes de la ville wallonne d'Erquelinnes.

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat semi-continental ou des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat semi-continental » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les étés sont chauds et les hivers rudes, avec un grand nombre de jours de neige ou de gel. La pluviométrie annuelle est relativement élevée[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Maubeuge », sur la commune de Maubeuge, mise en service en 1961[7] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,6 °C et la hauteur de précipitations de 880,8 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Lille-Lesquin », sur la commune de Lesquin, mise en service en 1944 et à 76 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 10,4 °C pour la période 1971-2000[11] à 10,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Marpent est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Maubeuge (partie française), une agglomération internationale dont la partie française regroupe 22 communes[17] et 110 604 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Maubeuge (partie française) dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 65 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[20] - [21].

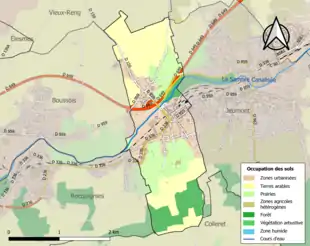

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (57,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (57,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (35,8 %), zones urbanisées (28,9 %), prairies (22 %), forêts (12,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,9 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[27]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[28].

En 2020, la commune comptait 2 674 habitants[Note 8], en diminution de 2,76 % par rapport à 2014 (Nord : +0,16 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,4 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 323 hommes pour 1 406 femmes, soit un taux de 51,52 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Toponymie

Albert Dauzat, qui ne cite pas de forme ancienne, rapproche ce toponyme de Marpain (Jura, Merpein vers 1234) qu'il juge obscur et se contente d'un possible nom de femme germanique Merabind pris absolument[33]. Il renvoie aussi éventuellement à Merpins (Charente, Merpens 1081) qui est possiblement explicable par le gaulois maro « grand » et penn « tête, cime »[33], comprendre penno- « tête, extrémité » contenu dans les gloses latines sous la forme pennum « acutum » et pen(n)is « caput »[34]. On note que cet élément a donné -pent dans les termes arpent et talapent (terme régional du Dauphiné) « pignon »[34].

Histoire

- Une origine gallo-romaine

Sous l'antiquité, les rives marécageuses de la Sambre n’offrent que peu de possibilités d’en traverser le cours. La voie de Bavay-Trèves emprunte un passage à gué à Marpent, à proximité de l'actuelle rue de la Barque, nom qui témoigne de la vocation séculaire du site. Comme laisse à penser la découverte de vestiges gallo-romains, c’est ce facteur stratégique qui motive l’implantation des premiers établissements humains.

À l’époque féodale, le contrôle du gué constitue une source de revenus importante pour le pouvoir seigneurial qui y établit un château. Il est également fait mention dans les documents d'époque d'un moulin à eau ainsi que d’un établissement religieux destiné aux jeunes filles situé sur la rive gauche.

Les constructions sont relativement éparses. Le centre-bourg s’organise autour d’une chapelle édifiée au XVe siècle, Notre-Dame d’Ayde, objet d’un important pèlerinage. Cette chapelle est sise à l'emplacement actuel de l’église.

- La période industrielle

À l'orée du XIXe siècle, le coke et la vapeur se substituent progressivement au charbon de bois et à l'énergie hydraulique. La métallurgie traditionnelle ne tarde pas à s'adapter à ces progrès techniques et entame sa migration des régions forestières de la Thiérache et de la Fagne vers le bassin houiller de Charleroi.

Le besoin impérieux de moderniser la navigation sur la Sambre en la canalisant pour faciliter l'écoulement des productions vers Paris conduit à un accord entre les Pays-Bas et la France. En réaction à la lourde fiscalité douanière, la diffusion transfrontalière d'établissements industriels amène une métamorphose rapide du Val de Sambre Français, à laquelle Marpent n’échappe pas.

Érigé en 1855, le chemin de fer de Jeumont à Saint-Quentin marque une nouvelle étape dans ce processus de changement socio-économique du village.

À Marpent, les industries marbrières et céramiques sont les premières à prendre leur essor. Sous la poussée du capital, manufactures et entreprises artisanales cèdent le pas aux établissements industriels : Pirmez Moucheur devient Marmor en 1894, la société anonyme des terres plastiques, produits réfractaires et céramiques est créée en 1908, la société Royez frères en 1914… Elles sont vite accompagnées de la métallurgie.

En 1882, l'aciérie Baume & Marpent s’implante sur la commune. Fabriquant du matériel de chemin de fer qu’elle exporte mondialement (wagons voitures, autorails et tramways), elle emploie au plus fort de son activité 1 400 personnes et est à l'origine de la création des 50 logements de la cité de cheminots.

Le village s’urbanise inexorablement sous les injonctions de l’industrie.

Au noyau rural scindé par la voie ferrée vient s’adjoindre un développement filamentaire, parallèle à la Sambre et à la Voie Ferrée et pratiquement ininterrompu de Rocq à Jeumont. La cité Delbreil, la rue Pasteur ou encore la rue du témoignent bien de cette urbanisation industrielle soucieuse de rentabilité. Rue de la République, le continuum bâti gomme les limites communales.

Cette contiguïté avec la commune de Jeumont fait bénéficier Marpent d'une réflexion sur son aménagement dans le cadre de la loi Cornudet de 1919, obligeant les communes importantes à concevoir un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension au-delà même de leur limite communale. Cet exercice préfigure les démarches ultérieures de planification.

L'école des filles construite en 1932 ainsi que la mairie et la salle des fêtes réalisées entre 1952 et 1964 par Danis et Gaillard sont de beaux exemples d’architecture publique témoignant de la prospérité de Marpent pendant la période industrielle.

- La période contemporaine

Dans les années 1970, la réalisation de la voie rapide Maubeuge-Jeumont renforce l'effet de coupure entre le Nord et le Sud du territoire communal que constituent déjà la Sambre et la voie ferrée.

Dans le même temps, la desserte directe de la commune contribue à l’urbanisation des coteaux (rue Jean-Baptiste Lebas, cité Léo Lagrange ; Rue Victor Hugo, cité la clef des champs.…) et donne à Marpent son statut de commune péri-urbaine. Les constructions contemporaines viennent combler les interstices le long des voies de communication.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'ensemble formé par la salle des fêtes, la mairie, le monument aux morts et la statue de Sapho de l'artiste Eugène Guillaume est consigné à l'inventaire général du patrimoine culturel[35].

- Église Notre-Dame d'Ayde, dont les origines remontent à 1442. Dans l'église, un calvaire d'époque et une statue Vierge à l'Enfant classée au titre objet[36].

- Le kiosque à musique, type kiosque à concert, construit en 1926. Il y a deux types de kiosques à musique dans l'Avesnois : le kiosque à danser, surélevé, permettant à un petit l'orchestre de jouer au-dessus des danseurs et le kiosque à concert, qui peut accueillir un orchestre plus grand.

- Le cimetière communal héberge 26 tombes de guerre de la Commonwealth War Graves Commission, soldats prisonniers morts en août-[37].

- Moulin de la Parapette au Hameau de la Folie.

- Le parc Barbusse et sa fontaine.

- Les berges de la Sambre.

- L'oratoire Notre Dame de Délivrance, sortie nord, lieu-dit Marceau. Cet oratoire en forme de potale est reconstruit début XXIe siècle à l'ancienne, mais avec des matériaux nouveaux : la partie supérieure est de métal.

Galerie

_mairie.JPG.webp) La mairie.

La mairie._Monument_aux_morts.JPG.webp) Monument aux morts.

Monument aux morts._statue_Sapho_devant_la_mairie.JPG.webp) Statue Sapho d'Eugène Guillaume.

Statue Sapho d'Eugène Guillaume..JPG.webp) Le kiosque à musique.

Le kiosque à musique..JPG.webp) Embarcadère et pont sur la Sambre.

Embarcadère et pont sur la Sambre..JPG.webp) L'écluse et son barrage.

L'écluse et son barrage.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules à dix losanges d’argent accolés et aboutés, trois, trois, trois et un. |

|---|---|---|

| Détails |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la commune

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station Météo-France Maubeuge - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Marpent et Maubeuge », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Maubeuge - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Marpent et Lesquin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lille-Lesquin - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Maubeuge (partie française) », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Maubeuge (partie française) », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Annuaire statistique du département du Nord pour l'an XI de la République 1802-1803, p. 277, lire en ligne.

- « Annuaire statistique du département du Nord Année 1807 », p. 140-141 (images 170-171).

- « Un troisième mandat pour Jean- Marie Allain », La Sambre La Frontière, no 1921, , p. 22.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Marpent (59385) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 437b - 452b.

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Paris, Errance, , 2e éd., 440 p. (ISBN 2-87772-237-6, ISSN 0982-2720), p. 248.

- Marpent sur la plateforme ouverte du patrimoine

- « Statue : Vierge à l'Enfant (la) », notice no PM59001043, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Marpent sur le site www.inmemories.com