Mariner 5

Mariner 5 est la cinquième sonde spatiale du programme Mariner développé par l'agence spatiale américaine de la NASA pour explorer les planètes inférieures du Système solaire. En , la NASA approuve la modification de la sonde de réserve de Mariner 4, la sonde Mariner 5 afin de réaliser un survol plus rapproché de la planète Vénus que la sonde Mariner 2 qui a effectué le premier survol de la planète Vénus en .

Sonde spatiale ( Vénus )

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

|

| Programme | Mariner |

| Domaine | Observation de la planète Vénus |

| Type de mission | Sonde spatiale |

| Statut | Mission terminée |

| Autres noms | Mariner-E |

| Base de lancement | Cape Kennedy, LC-12 |

| Lancement | 14 juin 1967 à 06 h 01 TU |

| Lanceur |

Atlas-Agena D # 23 (Atlas-D # 5401 - Agena D # 6933) |

| Survol de |

Vénus le 19 octobre 1967 à 13 h 34 min 56 s TU |

| Fin de mission | 25 octobre 1967 |

| Durée | 4 mois |

| Identifiant COSPAR | 1967-060A |

| Masse au lancement | 244,9 kg |

|---|---|

| Ergols | Hydrazine |

| Contrôle d'attitude | Stabilisé sur 3 axes |

| Source d'énergie | Panneaux solaires |

| Puissance électrique | 555 watts |

| Orbite | Héliocentrique |

|---|---|

| Périapside | 0,579 UA |

| Apoapside | 0,735 UA |

| Période | ??? jours |

| Ultraviolet Photometer | Détecter la présence d'hydrogène et d'oxygène |

|---|---|

| Triaxial Low Field Helium Magnetometer | Mesure du champ magnétique de Vénus et interplanétaire |

| Two-Frequency Beacon Receiver | Mesure du vent solaire |

| Trapped Radiation Detector | Détecteur de radiations corpusculaires |

| S-Band Occultation | Occultation en bande S |

| Celestial Mechanics Experiment | Expérience de mécanique céleste |

| Interplanetary Ion Plasma Probe | Sonde plasma ionique interplanétaire |

Le principal objectif de la mission est de mener une expérience de radio-occultation (comme Mariner 4 avec la planète Mars) afin de déterminer les propriétés atmosphériques de la planète de Vénus. Contrairement à Mariner 4, cependant, Mariner 5 ne porte pas d'instrument d'imagerie. Au départ, la NASA a prévu d'envoyer Mariner 5 en survol à une distance manquante de 8 165 kilomètres, mais la NASA modifie son plan en faveur d'un survol plus modeste de 75 000 kilomètres afin d'empêcher le véhicule non stérilisé de s'écraser sur la planète Vénus.

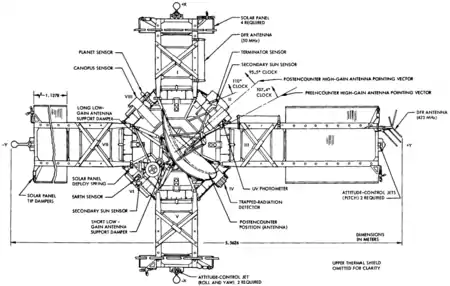

Description de la sonde spatiale

La sonde spatiale Mariner 5 est la cinquième d’une série de véhicules spatiaux utilisés pour l'exploration des planètes en mode survol. La sonde spatiale Mariner 5 est la sonde spatiale de réserve de Mariner 4 remise à neuf pour la mission Mariner 5. Conçue pour une mission vers la planète Mars, elle est reconfigurée pour une mission vers la planète Vénus. Les objectifs du projet sont de passer à 2 000 km de Vénus pour fournir des données sur la structure de l'atmosphère de la planète et son environnement de rayonnement et de champ magnétique. Mariner 5 a également été conçue pour renvoyer des données sur l'environnement interplanétaire avant et après la rencontre avec la planète Vénus.

Elle conserve sa plate-forme octogonale en magnésium, de 127 cm de diagonale et de 45,7 cm de hauteur, son système de propulsion et de communication. Les modifications majeures consistent en l'inversion de l'orientation de la sonde (la Terre se trouvant du côté opposé au Soleil, contrairement au vol vers la planète Mars) et l'amélioration de son isolation thermique.

Les quatre panneaux solaires sont donc inversés et leur taille est réduite (la proximité du Soleil permettant d'obtenir la même puissance électrique avec une surface moindre), la nouvelle envergure de la sonde est de 5,5 mètres. L'isolation thermique est renforcée notamment par l'adjonction d'un parasol déployable sur la face éclairée de la plate-forme de la sonde. Pour améliorer l'expérience d'occultation, l'antenne parabolique, fixe sur Mariner 4, est dotée de deux positions afin de la repositionner exactement vers la Terre lors du survol. Les instruments scientifiques sont améliorés et éventuellement relocalisés en fonction des nouvelles contraintes thermiques ou géométriques.

Quatre panneaux solaires et une antenne parabolique à gain élevé de 116,8 cm de diamètre sont fixés au sommet de la plate-forme. Une antenne omnidirectionnelle à faible gain et le magnétomètre sont montés sur un mât de 223,5 cm de hauteur à côté de l'antenne à gain élevé. La hauteur totale de la sonde spatiale est de 289 cm.

La plate-forme abrite l'équipement électronique, le câblage, le système de propulsion de mi-parcours, les sources de gaz pour le contrôle d'attitude et les régulateurs. La plupart des expériences scientifiques sont montées à l'extérieur de la plate-forme. Les instruments scientifiques sont un magnétomètre, une télémétrie par occultation en bande S, un photomètre ultraviolet, un détecteur de rayonnement, une balise de propagation à deux fréquences, une cage de Faraday et une expérience de mécanique céleste.

L'alimentation est fournie par 17 640 cellules photovoltaïques contenues dans les quatre panneaux solaires d'une portée de 550 cm, ce qui fournit 555 watts. Un accumulateur rechargeable argent-zinc de 1 200 W-h est également utilisé pour les manœuvres et les opérations de secours. De l'hydrazine monergol est utilisée pour la propulsion au moyen d’un moteur 222 N installé sur l'un des côtés de la plate-forme. Le contrôle d'attitude est assuré par douze jets de diazote gazeux froids montés aux extrémités des panneaux solaires et par trois gyroscopes. Les informations de position sont fournies par deux capteurs solaires primaires, des capteurs solaires secondaires, un capteur terrestre, un capteur de la planète Vénus, un capteur de terminaison de Vénus et le traqueur d'étoiles Canopus.

L’équipement de télécommunications se compose d'un émetteur (TWTA - Traveling-Wave Tube Amplifier) double bande 6,5 W/10,5 W et d'un récepteur pouvant émettre et recevoir des données via des antennes à gain faible ou élevé à 8,33 ou 33,33 bits par seconde. Les données peuvent également être emmagasinées sur un magnétophone pour une transmission ultérieure. Toutes les opérations sont contrôlées par un sous-système de commande. L'ordinateur central et le séquenceur utilisent des commandes séquentielles mémorisées. Le contrôle de la température est maintenu grâce à l'utilisation de persiennes ajustables, d'un pare-soleil déployable, de couvertures isolantes multicouches, de boucliers en aluminium poli, de traitements de surface et de systèmes de référence montés sur trois des quatre panneaux solaires.

Description des instruments

La sonde spatiale a 7 instruments :

- Expérience de mécanique céleste (Celestial Mechanics Experiment), les données de suivi du réseau de communications avec l'espace lointain (Deep Space Network) de Mariner 5 sont utilisées pour obtenir des déterminations améliorées des masses de Vénus et de la Lune, de l'unité astronomique, ainsi que des éphémérides améliorées de la Terre et de Vénus. L’expérience utilise l’équipement récepteur et émetteur embarqué conjointement avec l'équipement du Deep Space Station pour obtenir des mesures Doppler. Le système fonctionne bien à des distances de 48,6 km, le .

- Sonde plasma ionique interplanétaire pour eV/Q de 40 à 9 400 volts (Interplanetary Ion Plasma Probe for eV/Q of 40 to 9 400 Volts), cette cage de Faraday à grille modulée à collecteur à trois sections mesure des ions positifs de 40 à 9 400 eV/Q dans huit fenêtres d'énergie approximativement équidistantes logarithmiquement. L'instrument étant toujours dirigé vers le Soleil, les données vectorielles sont obtenues en comparant les signaux relatifs des trois sections de collecteur à 120°. Lors de chaque séquence de télémétrie, l'instrument avance et recule à travers les 8 fenêtres pour mesurer la somme des courants des 3 plaques. Ensuite, il avance et recule pour mesurer, pour chaque réglage de tension, les courants aux trois plaques successives. Les 32 étapes complètes de la fenêtre de tension par séquence de télémétrie produisent 64 mesures de courant. Ces mesures sont répétées toutes les 5 minutes. L'instrument fonctionne normalement tout au long de sa mission.

- Occultation en bande S (S-Band Occultation), est un récepteur bi-fréquence. Les objectifs de cette expérience sont de déterminer la réfractivité atmosphérique et ionosphérique de la planète Vénus en mesurant l'amplitude de l'augmentation du trajet de phase, du décalage Doppler et de l'atténuation de la défocalisation de la réfraction du signal porteur de la sonde en bande S (2 300 MHz).

- Détecteur de radiations corpusculaires (Trapped Radiation Detector), les objectifs de cette expérience sont de déterminer l'occurrence et mesurer l'intensité et les spectres d'énergie de particules énergétiques dans l'espace interplanétaire. Et de rechercher une ceinture de radiation autour de la planète Vénus et de l'effet des particules chargées dans le sillage magnétohydrodynamique de Vénus. L'expérience utilise 3 tubes Geiger-Müeller de type 213 et un détecteur électronique à barrière de surface P-N avec les seuils uniques suivants : électrons (E> 40 keV) et protons (E> 500 keV) à 70 ° et à 135 ° de la ligne sonde-soleil, électrons (E> 80 keV) et protons (E> 900 keV) à 70 ° de la ligne sonde-soleil et les protons (500 keV à 8 MeV et 900 keV à 3,5 MeV).

- Magnétomètre triaxial à hélium à faible champ (Triaxial Low Field Helium Magnetometer), un magnétomètre à l'hélium à faible champ est utilisé pour obtenir des mesures triaxiales des champs magnétiques interplanétaire et de la planète Vénus. Son fonctionnement dépend de la variation du pouvoir absorbant de l'hélium excité en lumière infrarouge polarisée de manière circulaire avec le champ appliqué. Les bobines de Helmholtz balayées annulent le champ ambiant en utilisant des circuits de retour. Montée sur une perche de 1,5 mètre, la plage dynamique de l'instrument est de ± 204 nT par axe, avec une précision de mesure déterminée par des contraintes de télémétrie de ± 0,2 nT. Les champs de décalage peuvent être corrigés à 0,25 nT par composant. L'expérience fonctionne dans un mode à débit binaire élevé (faible) de 3 échantillons vectoriels espacés de 1/7, 2/7 et 4/7 de la séquence toutes les 12,6 à 50,4 secondes ; ainsi, les fréquences de Nyquist sont d'environ 0,12 et 0,03 Hz respectivement. Les données à débit élevé sont obtenues du au et pendant 4 heures le . Des données à faible débit binaire sont obtenues pour le reste de la durée de vie de l'expérience. La qualité des données est élevée sauf du au , lorsque les données télémétriques sont de qualité incertaine.

- Récepteur-émetteur à deux fréquences (Two-Frequency Beacon Receiver), les deux signaux de 423,3 MHz et de 49,8-MHz sont transmis d'une antenne parabolique de 4,6 m à l'université Stanford vers le récepteur radio à deux fréquences de Mariner-5. Le signal haute fréquence sert de signal de référence car son temps de propagation est peu retardé. Le signal basse fréquence est retardé en proportion du nombre d'électron total sur la trajectoire de propagation. Sur la sonde spatiale, un récepteur à verrouillage de phase compte les signaux reçus pour obtenir des mesures des différences de trajet de phase. Un retard différentiel de la vitesse est également observé et ces valeurs sont envoyées à la station au sol. À partir des valeurs calculées du contenu en électron total, il est possible de soustraire l'effet ionosphérique (jusqu’à une altitude choisie à partir de d'autres techniques expérimentales) afin de produire des données décrivant le contenu interplanétaire en électrons du vent solaire et ses variations. L'expérience fonctionne normalement du lancement à .

- Photomètre ultraviolet (Ultraviolet Photometer), l'objectif de cette expérience est d'étudier les propriétés de la haute atmosphère de Vénus en obtenant des mesures des émissions ultraviolettes provenant de la diffusion par résonance du rayonnement solaire par des atomes dans l'atmosphère de Vénus. Les densités des espèces atmosphériques et la température de la haute atmosphère peuvent être déterminées à partir des mesures et de la variation des densités mesurées avec la hauteur au-dessus de la surface de Vénus. Le photomètre à ultraviolets est composé de trois tubes photomultiplicateurs avec différentes réponses spectrales. Les trois tubes photomultiplicateurs ont des photocathodes à l'iodure de césium et des fenêtres au fluorure de lithium et réagissent au rayonnement dans l'intervalle de longueurs d'onde compris entre 1 050 et 2 200 ampères, avec une sensibilité grandement réduite à la longueur d'onde la plus longue. Des filtres de fluorure de calcium et de fluorure de baryum sont ajoutés aux deuxième et troisième tubes, respectivement. Le tube sans filtre mesure dans l'intervalle la longueur d'onde de 1 050 à 2 200 A, le tube avec le filtre au fluorure de calcium mesure de 1 250 à 2 200 A et le tube avec le filtre à baryum mesure de 1 350 à 2 200 A. La différence de signal entre les canaux de fluorure de lithium et de fluorure de calcium représente une mesure du rayonnement d'hydrogène Lyman-alpha à 1 216 A. Une mesure de l'émission d'oxygène atomique à 1 304 A peut être obtenue à partir de la différence de signal entre les canaux de fluorure de calcium et de fluorure de baryum. Le champ de vision du canal au fluorure de lithium est de 3,0 °C, tandis que les deux autres canaux présentent un champ de vision d’environ 1,2°. Les trois canaux du photomètre sont alignés et regardent dans la même direction.

Déroulement de la mission

La sonde spatiale Mariner 5 quitte l'aire de lancement LC-12 de la base de lancement de Cap Kennedy à bord d'un lanceur Atlas-Agena D le à 06 h 01 TU, deux jours après le lancement de la sonde soviétique Venera 4. Lors de l'injection sur sa trajectoire interplanétaire depuis son orbite d'attente, la sonde vise largement à côté de la planète Vénus afin d'éviter tout risque d’écrasement au sol et de contamination éventuelle de la planète. La télémétrie confirme ensuite que la sonde passera à environ 67 000 km de sa cible. Le à 01 h 00 TU se fait l'acquisition de l'étoile Canopus et le verrouillage de l'altitude de la sonde. Une correction de trajectoire à mi-parcours (allumage de 17,66 secondes) est effectuée le . Profitant à cette occasion de l'orientation non standard de la sonde, trois rotations sont commandées pour scruter le milieu interplanétaire en ultraviolet. La sonde a la possibilité de faire une seconde correction de trajectoire, mais cela n'est pas nécessaire. Le , il y a commutation du débit des télécommunications de 33,33 à 8,33 bit/seconde. Le 1er octobre, la commutation des télécommunications se fait de l'antenne omnidirectionnelle à l'antenne parabolique.

Mariner 5 atteint la planète Vénus le et enregistre des données durant son survol de 15 h 42 minutes. L'altitude de 4 094 km (beaucoup plus basse que prévu) est atteinte à 17 h 34 min 56 s TU, à la vitesse de 30 000 km/h. La planète Vénus se trouve alors à environ 79,5 millions de km de la Terre. Mariner 5 commence à transmettre des données, le , le lendemain de la descente de l'atterrisseur soviétique Venera 4, et cela durant 34 heures.

Mariner 5 passe devant l'orbite de Vénus et est occultée par la Terre durant environ 26 minutes. Les transmissions de données vers la Terre ont lieu après le survol de Vénus. Le , Mariner 5 étant trop éloignée pour transmettre des données scientifiques, les télécommunications avec la sonde sont commutées sur l'antenne omnidirectionnelle. L'orientation de l'antenne parabolique et l'éloignement grandissant font perdre le contact radio le . La masse de la planète Vénus incurve la trajectoire de la sonde Mariner 5 encore plus vers l'intérieur du Système solaire, et après le survol, elle devient l'artefact ayant le plus faible périhélie[1], s'approchant le à 87 millions de kilomètres du Soleil.

La rencontre avec Vénus a dévié la sonde vers le Soleil et Mariner 5 est entrée sur l'orbite solaire avec des paramètres compris entre 0,579 UA et 0,735 AU. La sonde est maintenant en orbite héliocentrique. Les instruments du véhicule spatial mesurent à la fois les champs magnétiques interplanétaires et de Vénus, les particules chargées et les plasmas, ainsi que la réfringence radio et les émissions ultraviolettes de l'atmosphère de Vénus. La sonde n'a subi aucune avarie, sa mission est étendue afin d'enrichir les connaissances de l'époque en matière de mécanique céleste et de conception de la sonde spatiale. On décide donc de renouer le contact avec elle à partir de , mais le signal de la sonde n'est acquis que trois mois plus tard, instable et inexploitable, le . Après trois semaines d'efforts infructueux, les opérations sont arrêtées par la NASA, le . La mission est déclarée un succès.

Résultats scientifiques

Survol de Vénus

Le survol de Vénus à la vitesse relative assez faible de 3,05 km/s provoque une déviation importante de sa trajectoire. La mesure de cette perturbation permet d'affiner plusieurs grandeurs de mécanique céleste et ainsi d'améliorer la précision de l'unité astronomique, de la masse de Vénus et de son aplatissement (100 fois moindre que celui de la Terre). Les données télémétriques sont obtenues par mesure de l'effet Doppler du signal de la sonde, mais aussi du délai d'un aller-retour de signal entre la Terre et la sonde[2], cette dernière méthode n'a pas été possible avec la sonde Mariner 4.

Lors du passage derrière Vénus, le signal de la sonde est reçu par l'antenne de 64 m du Goldstone Deep Space Communications Complex tandis que la sonde traverse progressivement les couches plus profondes de l'atmosphère, et inversement alors que la sonde émerge de l'autre côté. La mesure de l'atténuation, la réfraction et la dispersion du signal permet de modéliser pression, densité et température de l'atmosphère selon l'altitude. Mais cette expérience d'occultation ne permet pas de connaître la taille de la planète, le signal ayant été « capté » à 6 090 km avant d'être intercepté par la surface solide (qui d'après les observations ultérieures se trouve alors environ 32 km plus bas).

Ce phénomène, dit de réfraction critique, se produit à l'altitude où l'indice de réfraction devient suffisamment élevé pour dévier systématiquement un rayon horizontal vers la surface de la planète. La réfraction est telle qu'un observateur à la surface a par illusion d'optique l'impression d'être toujours au fond d'une dépression. De même, les rayons solaires captés sur la face diurne sont propagés loin au-delà du terminateur et produisent une nuit illuminée en permanence, ce qui explique la faible lueur observée depuis longtemps sur la face nocturne de la planète Vénus. Cette expérience d'occultation complète les observations faites par la sonde soviétique Venera 4 et permet de conclure à une composition atmosphérique de 85 à 99 % de dioxyde de carbone (CO2).

Les instruments de Mariner 5 indiquent que la température et la pression à la surface de la planète sont respectivement de 527 °C et de 75 à 100 atmosphères - ce qui contredit l'affirmation soviétique selon laquelle sa sonde Venera 4 a réussi à transmettre depuis la surface de la planète.

Un autre signal, cette fois de la Terre vers la sonde, émis par l'antenne de 45 m du centre de radioastronomie de l'université Stanford à Palo Alto sur deux fréquences différentes, est mesuré par le récepteur bi-fréquence de la sonde. L'analyse de l'altération différentielle des deux signaux reçus renseigne sur le milieu ionisé qu'ils traversent. Avec le magnétomètre et la sonde à plasma, ces instruments observent l'ionosphère, le champ magnétique de la planète Vénus et leur interaction avec le vent solaire. Comme l'a révélé la sonde Mariner 2, la planète Vénus ne possède pas de magnétosphère (le champ magnétique de Vénus est plus de 1 000 fois inférieur à celui de la Terre), mais la sonde repère tout de même une onde de choc dans la propagation du plasma solaire, cette déflexion est attribuée aux courants induits par le plasma dans l'ionosphère de Vénus. Mariner 5 constate que l'ionosphère produit une onde de choc qui dévie le vent solaire autour de la planète Vénus.

L'étude précise de l'exosphère de Vénus aurait requis un spectromètre ultraviolet, mais les contraintes de délai, budget et masse de la mission ne permettent d'embarquer qu'un simple photomètre à rayonnement ultraviolet à trois canaux dévolu à la détection de l'hydrogène et de l'oxygène atomiques. La sonde spatiale Mariner 5 décèle dans la couronne de Vénus une teneur en hydrogène comparable à celle de la Terre, et l'absence d'oxygène. Mais l'inexistence de modèle atmosphérique évolué, l'absence de télémétrie propre à cette expérience et les défauts d'alignement des capteurs ne permettent pas de comprendre les propriétés complexes de cette zone.

Lancement et transit

.png.webp)

Après la manœuvre d'injection, la sonde réalise les observations de la géocouronne les plus lointaines pour l'époque, elle transmet des données sur son passage à travers la ceinture de Van Allen, sur la magnétopause, les fluctuations de la magnétogaine et la traversée de la surface de choc.

Il s'avère que la sonde est lancée durant une période d'intense activité solaire, on ne retrouve donc pas la régularité des caractéristiques du milieu interplanétaire relevée par la sonde Mariner 2 et Explorer-18 (IMP-A). Cette agitation permet de faire les premières observations directes des ondes d'Alfvén et d'étudier les éruptions solaires en coordination avec des satellites terrestres.

L'expérience de mesures coordonnées la plus étendue et la plus spectaculaire est celle entre la sonde Mariner 5, la Terre et la sonde Mariner 4, toujours opérationnelle presque deux ans après son lancement et située entre les orbites terrestre et de Mars. Les positions des sondes et de la Terre évoluent alors entre deux configurations idéales pour l'étude de la propagation des vagues de particules : d'un alignement radial le jusqu'à un alignement suivant la spirale du champ magnétique solaire le . Malgré l'état défaillant de la sonde à plasma de Mariner 4, les résultats sont enrichissants et permettent la première mesure du gradient du vent solaire.

Les scientifiques planétaires examinent les données de Mariner 5 et de Venera 4 lors d'une conférence à l'observatoire de Kitt Peak en , l'une des premières grandes réunions internationales consacrée aux résultats de l'exploration spatiale. Les scientifiques concluent que ni Mariner 5 ni Venera 4 n'ont totalement réussi à communiquer des données sur les conditions de la surface de la planète Vénus.

Notes et références

- (en) « Past Missions - Mariner 5 », JPL (consulté le )

- (en) « The Mariner V Flight Path and its Determination from Tracking Data » [PDF], JPL, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Paolo Ulivi et David M Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, Chichester, Springer Praxis, , 534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8)

- (en) « Mariner 5 », NSSDC Master Catalog (consulté le )

- (en) [PDF] « Mariner spacecraft - Planetary trailblazers », NASA, (consulté le )

- (en) [PDF] « Mariner-Venus 1967 Final Project Report », NASA, (consulté le )