Maquis Ventoux

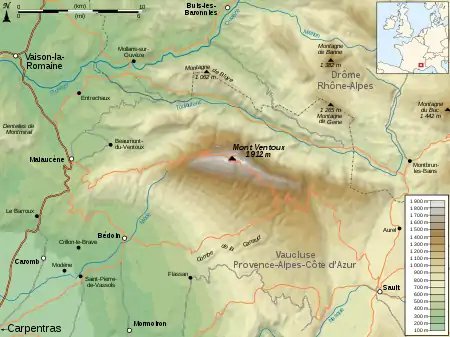

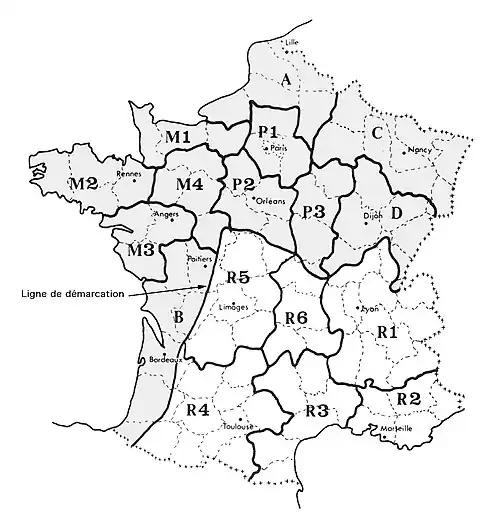

Le Maquis Ventoux, appartenant au réseau désigné sous le nom de code R2, a été au cours de la Seconde Guerre mondiale l'un des plus importants maquis de Provence. Il le doit d'abord à la position stratégique du massif dans la vallée du Rhône puis au nombre de réfractaires s'y étant réfugiés entre 1939 et 1940 ainsi qu'à l'accueil de la population sur place[1].

| Date | décembre 1942 - 26 août 1944 |

|---|---|

| Lieu | Provence (Mont Ventoux) |

puis |

| Allemagne : à hommes |

Contexte historique de la création du maquis : l'armistice et l'instauration du Service du travail obligatoire (STO)

_et_Maxime_Fischer_(dit_Anatole_%C3%A0_gauche).jpg.webp)

Après la Bataille de France et la déroute des armées françaises en , Philippe Pétain, Président du Conseil, décida de cesser les hostilités. La signature de l'Armistice eut lieu le . Etant devenu chef de l'Etat français, le , le maréchal Pétain, instaura sa dictature connue sous le nom de Régime de Vichy. Le , il annonçait aux Français la mise en œuvre de la politique de Collaboration avec l'Allemagne nazie. La pénurie s'installa alors dans tout le pays avec son cortège de restrictions. Le massif du Mont Ventoux devint une zone d'exploitation forestière pour fournir en bois les gazogènes où affluèrent des réfugiés[1].

Outre les forestiers piémontais, déjà sur place, arrivèrent des soldats démobilisés des troupes coloniales ainsi que des Républicains espagnols. À leurs côtés furent installés les adolescents des chantiers de jeunesse.

Ce fut au début du mois de décembre 1941, qu'eut lieu la première rencontre entre Philippe Beyne, lieutenant-colonel de réserve et ancien percepteur de Sault et Maxime Fischer[2], avocat radié du barreau de Paris parce que juif, réfugié à Carpentras. C'est ce dernier qui narre :

« A l'hôtel du Louvre à Sault, j’ai vu un homme habillé d’un vieux cuir, avec rosette d’officier de la Légion d'Honneur, barbe de deux jours, qui a écouté sans dire un seul mot. Au fur et à mesure, il a émis quelques borborygmes tandis que je lui expliquais mon plan.

Et comme je lui demandais : Qu'en pensez-vous, marchez-vous avec nous ? Il a réfléchi trente secondes et a répondu : Oui, c’est d’accord. C’est de cette façon qu’est parti le maquis Ventoux[3]! »

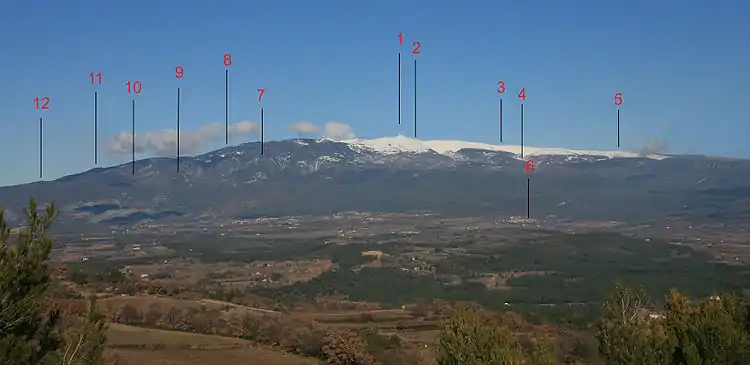

Géographie du maquis

1 = Mont Ventoux - 2 = Col des Tempêtes - 3 = Tête de la Grave - 4 = Chalet Reynard - 5 = Col de la Frache - 6 = Flassan - 7 = Rocher de Cachillan - 8 = Tête de Chauve - 9 = Tête du gros Charne - 10 = Tête du Fribouquet - 11 = Cime Saint Vincent - 12 = Grand Barbeirol

Le ravitaillement des maquisards

À partir de l'hiver 1942-1943, cette zone refuge vit arriver les réfugiés d'Alsace-Lorraine. Déjà, en , Philippe Beyne, son adjoint Maxime Fischer et leurs équipes avaient accueilli et installé plusieurs dizaines de réfractaires au S.T.O.. Ils les munirent de fausses cartes d'identité et de cartes d'alimentation[4]. Pour faciliter leur approvisionnement ils avaient été regroupés près des villages d'Aurel, de Saint-Trinit, de Saint-Christol, du Barroux et de Saint-Romain-en-Viennois[5]. Maxime Fischer, dans un témoignage, daté de 1964, a décrit cette première période d'installation :

« Le départ vers le Maquis a été considérablement facilité par le fait que Beyne était très bien considéré dans son secteur. Sans lui et sans les hommes que j’avais rencontrés il n’y aurait sans doute pas eu de Maquis. C’est ainsi que des paysans de Sault ont accepté sur sa demande, et ils ne l’auraient pas fait sur une autre, de recevoir des jeunes[6]. »

Il rappelle ensuite les conditions dans lesquelles fut résolue l'importante question du ravitaillement des maquisards :

« Le problème alors a été d’assurer le ravitaillement puisqu'on ne pouvait pas avoir d’armes. Ce problème a été résolu grâce aux camarades que j’avais connus à Carpentras. Tous me connaissaient depuis presque trois ans. Ils avaient confiance et lorsque je leur ai expliqué ce que nous faisions, j’ai trouvé un accueil enthousiaste... J’ai donc demandé aux camarades qui pour la plupart étaient des paysans de ramasser du ravitaillement. Celui-ci était dirigé sur le Maquis et les filières car les gens qui se tenaient dans ces sortes de relais et qui donc devaient nourrir les jeunes en transit vers les Maquis étaient des gens avec de très petits moyens et par ailleurs le ravitaillement était extrêmement déficient à cette époque. On a eu ainsi des légumes frais, quelques conserves, on a abattu des ânes, des mulets, on les nourrissait plus ou moins bien[6]. »

Le ravitaillement était stocké dans un transformateur électrique puis acheminé par M. Suau, le propriétaire du cinéma ambulant qui donnait des représentations jusque dans les Baronnies. En même temps que les bobines de ses films, il transportait les cageots qu'il laissait dans des endroits indiqués et connus des maquisards[6].

La question de l'armement fut résolue le . Un camion allemand, rempli d'armes et de munitions, fut capturé sur la route de Carpentras à Sault par les nouveaux membres du « Maquis Ventoux » aidés par un détachement des Groupes Francs de Vaucluse sous la direction de Jean Garcin, dit le commandant Bayard[7]. De à , une quinzaine de parachutages eurent lieu sur le territoire contrôlé par les maquisards[8]. Ils étaient placés sous la responsabilité de Maxime Fischer, l'adjoint direct de Beyne, d'André Fournel de Sault et de Florent Piquet du Barroux[9]. Ces terrains étaient identifiés sous les noms de code Ventilateur (7,5 km au N.E de Sault)[10], La Frache (1,5 km au S.O. de Brantes) et Champlong (au sud de Saint-Jean-de-Sault)[11]. Pour ce dernier, l'annonce radio, sous forme de message personnel, annonçant le parachutage est restée connue : « Comme l'acier brille le cuivre »[12].

Le maquis attaqué par l'armée italienne

À partir de cette période, le Mouvement Combat, puis les M.U.R. et l'A.S. organisèrent le maquis qui allait contrôler le massif et ses villages jusqu'à la Libération[1]. En , le Comité directeur des MUR, confirme le colonel Beyne, alias d'Artagnan, dans ses fonctions de chef des maquis et de l'AS de Vaucluse[5]. Ce ne fut que le , sur le versant sud du Ventoux, qu'un détachement italien se risqua à attaquer un groupe de résistants[13]. En , la Résistance comptait 230 combattants répartis en six groupes[14].

Le Maquis Ventoux pendant l'occupation allemande

Prévoyant la défaite italienne, les troupes allemandes commencèrent à se substituer à celles de leur allié sur le terrain. Le , sur la commune de Buis-les-Baronnies, une colonne allemande attaqua une section FFI[13]. Le , la capitulation de l'Italie fasciste était effective et amena le retrait de Provence de sa IVe Armée, laissant la place à la Wehrmacht. Le , un important agent de la Gestapo, qui s'était rendu à Sault pour enquêter est grièvement blessé par les résistants[15]. La première réplique allemande contre le « Maquis Ventoux » eut lieu le , près de Lioux, quand un groupe de la Résistance, retranché dans le camp de la Bourardière, fut pris à partie par une compagnie ennemie[13]. Le 20 novembre, une nouvelle offensive fut menée par des commandos de la Division Brandenburg, à proximité du château de Javon, sur la route entre Saint-Jean-de-Sault et Saint-Saturnin-d'Apt. Il y eut quatre blessés parmi les maquisards et deux prisonniers qui périrent en déportation[14].

- Site de l'attaque du contre les maquisards

le site avec son vignoble

le site avec son vignoble la maison du maquis

la maison du maquis la plaque commémorative

la plaque commémorative À Lagarde-d'Apt, une simple stèle rappelle les sacrifices des maquisards

À Lagarde-d'Apt, une simple stèle rappelle les sacrifices des maquisards

Le , à Murs, des résistants accrochèrent une patrouille allemande. Ils firent des prisonniers, laissèrent sur le terrain deux soldats tués et se retirèrent avec quatre blessés parmi les FFI[13]. Profitant des parachutages d'armes qui avaient commencé au début de l'hiver, ils purent se lancer dans une série de sabotages. En , les Groupes Francs de Vaucluse furent appelés à la rescousse du Maquis Ventoux pour attaquer une importante colonne allemande qui patrouillait sur la route de la Gabelle[16]. Le , Fernand Jean, alias Junot, qui dirige depuis Apt, le département parachutage du département (SAP), accueille à Lagarde-d'Apt, l'équipe « Jedburgh » qui venait d'être parachutée. Composée de trois officiers alliés (États-Unis, Grande-Bretagne et France) et dirigée par le colonel britannique Graham, elle fut dirigée vers le Maquis Ventoux pour prendre contact avec le colonel Beyne[17].

Les pertes du Maquis

L'efficacité des actions du Maquis avait été telle qu'une contre-attaque des forces d'occupation fut prévue dans les Baronnies où depuis l'automne 1943 campaient les maquisards[14]. Informés, Philippe Beyne et Maxime Fischer, le , avaient déplacé leurs troupes à Izon-la-Bruisse, un petit village abandonné de la Drôme. Divisés, en quatre sections, placées sous le commandement de Bruno Razzoli, dit Raymond Benoît[18], les maquisards avaient été disséminées à flanc de montagne. Le camp Monteau, commandé par Hautemer, se trouvait en bas du dispositif de défense, non loin d'Eygalayes. Suivait le camp Kœnig, commandé par Jean-Paul Maugard alias "Marchal", puis à Izon, la 3e section qui était le P.C. de Compagnie commandée par Mistral, enfin à la Maison Forestière, sur la crête de la montagne, celle commandée par Verret. En prévision du lendemain, Mardi Gras, chaque section, après un coup de main sur Buis-les-Baronnies, venait de recevoir un cochon[19]. À la tombée de la nuit, Séderon, fut cerné par 260 militaires allemands motorisés. Escortés et guidés par la Milice, le village fut occupé, la route et les chemins menant vers Izon-la-Bruisse, bloqués[13].

Le 22 février, dès l'aube, Allemands et miliciens attaquèrent le camp. Dans son rapport fait en au colonel Beyne, Laurent Pascal, alias Rolland Perrin, un des rares rescapés, expliqua que fait prisonnier, lors de son interrogatoire, il aperçut deux anciens « camarades de combat », Cyprien et Noiret, portés disparus depuis quelques jours, qui discutaient amicalement avec les S.S. Les deux traîtres leur désignèrent le chef de section, Mistral, qui fut immédiatement exécuté[19].

Le reste de la section fut évacué sur Eygalayes vers 10 heures en dépit d'une intervention des maquisards de la Forestière pour tenter de les libérer. Le groupe rejoignit d'abord le camp Kœnig puis celui de Monteau où se regroupèrent 200 S.S. et miliciens. Aux environs de 13 heures les exécutions commencèrent. Les maquisards, en file, étaient désignés, quatre par quatre, pour être fusillés. Perrin faisait partie de la dernière fournée, avec Le Toubib, médecin juif roumain, et deux autres maquisards[19]. Il raconte :

« Arrivé au coin de la ferme, j'aperçois une vingtaine de cadavres ; ce sont mes camarades étendus dans la neige. Le Toubib, qui est derrière moi, a compris que je veux tenter quelque chose, il se rapproche de moi et me souffle : C'est le moment, Perrin, vas-y. Je m'élance et j'entends mon copain Blanchet qui a été abattu, mais qui n'est pas encore mort, me crier en guise de bonne chance Merde Rolland. Ce cri me va droit au cœur et me donne des ailes[19]. »

Il fut sauvé à la fois par Le Toubib qui courut derrière lui, faisant rempart de son corps aux balles qui lui étaient destinés, ainsi que par ses deux autres compagnons qui profitèrent de la pagaille pour tenter de fuir à leur tour mais furent tués. Ayant rejoint le village de Ballons, vers 18 heures, il y trouva refuge et ravitaillement avant d'être évacué à sa demande dans une cabane forestière où il retrouva deux de ses compagnons maquisards d'origine espagnole qui avaient été de faction au col Saint-Jean. Ayant passé la nuit sous la garde des habitants du village, les trois hommes purent rejoindre le « Maquis Ventoux » par des voies différentes et informer leurs responsables de la trahison de Cyprien et Noiret. Le premier, originaire de Loriol-du-Comtat, fut abattu par le Maquis, quant au second, il aurait été liquidé par les SS eux-mêmes. Ils avaient touché chacun 200 000 francs pour leur trahison[19], le prix de la vie de 35 maquisards fusillés dont trois officiers de la Résistance[20].

Puis la répression se poursuivit jusqu'en juin sur le plateau de Sault. Déjà depuis un an, les Saltésiens étaient en ligne de mire de la part de la Gestapo. La première intervention de cette police s'était déroulée le pour rechercher et arrêter les réfractaires au STO[21]. Elle avait été suivie par une rafle contre les maquisards faite le 20 octobre suivant[22]. Puis au cours du printemps 1944, la répression s'intensifia contre l'ensemble du Maquis puisque la Gestapo organisa des vastes opérations sur les flancs du Ventoux, tant à Sault (), Saint-Romain-en-Viennois () que Malaucène ()[22]. La plus importante opération fut celle du , au cours de laquelle Sault fut entièrement bouclée et ses maisons fouillées une par une, des dizaines d'habitants étant arrêtés par la police allemande[23].

Organisation des FFI

Un « État-major des Forces Françaises de l'Intérieur » fut constitué, à Londres, le . Son but était d'organiser sur place la Résistance[24]. Pour la R2, ce fut Robert Rossi, alias Levallois, polytechnicien et capitaine d'aviation, qui fut désigné comme chef des FFI à partir du . Non seulement, il confirma dans ses fonctions de chef du « Maquis Ventoux » Philippe Beyne mais le chargea d'organiser, en tant que chef d'État-major, deux bataillons de FFI dans le Vaucluse. Ce qu'il réussit à mettre en place avec Maxime Fischer[25].

| Organisation des FFI[26] Département de Vaucluse |

Nom | Pseudonyme | Fonction ou profession |

Grade | Origine |

|---|---|---|---|---|---|

| État-major | Philippe Beyne Maxime Fischer Roger Louis Yvon Brunel |

d'Artagnan Anatole ? ? |

Percepteur Avocat Directeur commercial Magistrat |

Colonel Capitaine Capitaine Capitaine |

Sault Paris Paris Paris |

| Compagnie de commandement | Frédéric Dauriau Laurent Privat François Privat Giacomini Émile Génoyer Jean-Paul Maugard Bernusset Bruno Razzoli Felix Aubert |

? ? ? ? ? Marchal ? Raymond Benoît Francis |

Élève de l'École coloniale Capitaine en retraite Lieutenant en retraite Officier de réserve ? Directeur commercial Officier de marine de réserve Syndicaliste CGT ? |

Capitaine Lieutenant Lieutenant Lieutenant Lieutenant Lieutenant Lieutenant Lieutenant Lieutenant |

Paris Avignon Toulon Belgique ? Paris ? Marseille Villelaure |

| 1er Bataillon | Bonfils Larche |

Le Pacha Le loup |

? Conseiller d'État |

Commandant Capitaine |

Buis-les-Baronnies Paris |

| 1er Compagnie | Lucien Grangeon | Antoine | Inspecteur régional d'assurances | Capitaine | Vaison |

| 2e Compagnie | Barthélemy

RIQUE |

Casimir | Contrôleur des Douanes | Capitaine | Marseille |

| 3e Compagnie | Jules Marin | ? | Officier marinier de réserve | Capitaine | ? |

| 4e Compagnie | Robert Bourcart | ? | Administrateur colonial | Capitaine | Algérie |

| 2e Bataillon | Juan Peylan |

? ? |

Officier de réserve ? |

Commandant Capitaine |

Aix-en-Provence ? |

| 5e Compagnie | Yves Poirier | ? | Commandant en retraite | Capitaine | ? |

| 6e Compagnie | Verret | ? | Militaire de carrière | Capitaine | ? |

| 7e Compagnie | Jean-Marie Bicheron | ? | ? | Capitaine | Arles |

| 8e Compagnie | Saint-Clair[27] | ? | Directeur commercial | Capitaine | Aix-en-Provence |

| Détachement annexe de l'Armée de l'air |

Brossart Michelet[28] Clément Delaye Roux Aube Clément |

? ? ? ? ? ? ? |

Colonel en retraite ? Colonel en retraite Lieutenant-colonel en retraite Commandant de l'Armée de l'air Major de l'École de l'air ? |

Commandant Capitaine Capitaine Capitaine Lieutenant Lieutenant Lieutenant |

Aix-en-Provence ? ? Carpentras Aix-en-Provence Salon ? |

Le Maquis Ventoux après le débarquement

À partir du , le débarquement en Normandie redonna espoir aux maquisards. Dès la première semaine de juin, ils reprirent leurs sabotages et occupèrent quelques villes et villages dans la périphérie du Ventoux, sur ordre du commandement inter-allié. Les troupes motorisées allemandes guidées par les miliciens investirent Malaucène et Beaumes-de-Venise, le . Quand elles se retirèrent elles laissèrent sur le terrain 9 morts et 8 blessés graves[20].

Le même jour, vers 6 heures du matin, les maquisards, qui avaient fait mouvement, entrèrent dans Valréas. Immédiatement, ils coupèrent lignes télégraphiques et téléphoniques, barrèrent les routes, occupèrent Hôtel de Ville et Hôtel des Postes, ainsi que la gendarmerie. Non seulement les gendarmes se laissèrent désarmer mais livrèrent armes et munitions et rejoignirent les FFI[20].

Les 9 et 11 juin, eurent lieu les premières réactions de l'occupant qui fit mitrailler les barrages par la Luftwaffe. Un avion fut abattu et un autre endommagé par les tirs des fusils-mitrailleurs. Entretemps, le 10, sous la conduite de Lucien Grangeon, la 1re Compagnie du 1er Bataillon, fit mouvement vers Vaison-la-Romaine. Cette infiltration de la résistance ayant été signalée aux Allemands, ceux-ci se mirent à fouiller les fermes isolées, prirent en otage une centaine de personnes avant de se retirer laissant 25 tués ou blessés[20].

Le 12 juin, à 11 heures, les officiers des FFI, avertis de l'arrivée des troupes allemandes, informèrent Jules Niel, le premier magistrat de Valréas, qu'afin de préserver la ville de toutes représailles, leurs hommes se retireront sans combat avant la contre-attaque. Un heure plus tard, l'alerte étant donnée, les résistants commencèrent à se replier sur Nyons[29].

À 13 heures, 1 200 soldats allemands, après avoir bouclé la ville, pénétrèrent dans ses murs avec un tir nourri. Le maire tenta alors de parlementer avec le commandant qui, pour toute réponse, fit savoir qu'il était prêt à faire raser la ville et qu'il ordonnait à toute la population de se rassembler place de la Mairie[29]. Quand ses ordres furent exécutés, à 16 heures 30 et par l'intermédiaire d'un traducteur, il informa que les fouilles avaient commencé, que toute saisie d'armes impliquerait la mort et toute rébellion la destruction de Valréas[30]. Ce fut alors qu'arrivèrent des maquisards des FTP faits prisonniers alors qu'ils tenaient le barrage de la route de La Baume-de-Transit. Ils durent prendre place sur un rang, face contre un mur, aux côtés de 26 otages civils[30]. Alors que le peloton d'exécution se préparait, Jules Niel intervint et réussit à sauver quelques-uns de ses concitoyens, mais ne put empêcher que 53 d'entre eux fussent fusillés. 5 ne furent que blessés mais l'un d'eux succomba peu après de ses blessures. Les 4 rescapés ont témoigné au procès de Helmut Demetrio, un des officiers allemands ayant participé à l'action de représailles contre Valréas, devant le Tribunal militaire de Marseille en et ont été à l'initiative de la rédaction de deux études historiques, l'une en français, l'autre en allemand. Avant de se retirer de la ville, ordre fut donné par le commandement allemand de ne pas enlever les corps avant le lendemain à l'aube[31]. Le 13 juin, une chapelle ardente fut installée dans la chapelle des Pénitents Blancs pour accueillir les cercueils des fusillés[32]. Mais à 15 heures les autorités allemandes firent savoir qu'elles n'autoriseraient les obsèques que le surlendemain. Ce fut donc, le 15 juin, à 6 heures 30, que les cercueils furent placés sur sept charrettes et dirigés vers le cimetière accompagnés des seuls membres de leur famille, du maire et de ses deux adjoints[33].

Face à ces forces motorisées, les effectifs du maquis subirent de lourdes pertes. Ils passèrent de 130 combattants en à 87 en . À la mi-juin, les survivants, 30 maquisards en armes, se retranchèrent dès lors dans les Baronnies[14].

Mais les revers de l'occupant en Normandie provoquèrent un afflux de nouveaux réfractaires dont une forte proportion de gendarmes. Une mission interalliée, dirigée par le Commandant Gonzague Corbin de Mangoux, alias Amict, et le Major John Goldsmith, arriva en juillet 1944 dans le Vaucluse. Sa mission était de parfaire la coordination entre les FFI du Ventoux, les FTP et les Groupes Francs[34] dont l'un, dépendant des « unités Cammaert »[35] et centré sur Saint-Christol, était dirigé par Louis Malarte, alias Paulo[36], un chirurgien-dentiste d'Avignon[34].

Le premier membre de la mission, le français Corbin de Mangoux, arrivé dans la région en Lysander le 12 juillet, atterrit en Spitfire sur une piste du sud de Sault, où il fut accueilli par Camille Rayon, alias Archiduc, l'agent du SAP, connu généralement dans la résistance comme Jean-Pierre, ou tout simplement JP. L'anglais fut parachuté une semaine plus tard, le 19 juillet, avec un agent canadien, le major Paul Émile Labelle, alias Nartex, et deux Français, Robert Charles Boucart, alias Hors-bord, et René L. Hébert, alias Corvette. Les Français s'intégrèrent parmi les maquisards, tandis que le Major restait avec Archiduc[34]. Corbin de Mangoux fut impressionné par le dispositif mis en place par d'Artagnan :

« Dans cette région, environ 1 000 maquisards étaient placés sous la direction du lieutenant-colonel Philippe Beyne, ancien percepteur de Sault et officier de réserve du célèbre régiment des Diables Rouges, le 152e RI de Colmar, qui, avec son adjoint Max Fischer, avait organisé le Maquis Ventoux, en groupes qui pouvaient être comptés parmi les mieux équipés et mieux entraînés du département de Vaucluse[34]. »

Le nouvel effectif était largement suffisant pour contrôler à nouveau les accès du massif au cours du mois de juillet. Dans les premiers jours d'août, des attaques furent même lancées contre la 11e Panzerdivision qui stationnait dans la vallée du Rhône[37].

Une première escarmouche eut lieu le sur la route de Sault, menée par la 4e compagnie du capitaine Robert Bourcart. Elle permit de décapiter une partie du commandement nazi qui laissa cinq morts sur le terrain dont quatre officiers. Les plus grandes attaques de la Résistance furent menées le . La première eut lieu à Montbrun-les-Bains, sous la conduite de Lucien Grangeon et se solda pour les Allemands par 120 hommes laissés sur le terrain[38]. La seconde se déroula à nouveau près du château de Javon, sous la conduite de Felix Aubert, grand-père du député Julien Aubert[39]. Depuis la veille, les services de renseignements des FFI savaient qu'une colonne allemande stationnée à Apt devait rejoindre Sault par la RN 543[33], une première escarmouche ayant eu lieu le avec une patrouille allemande[40]. Sur ordre du colonel Beyne, des groupes de résistants furent placés en embuscade à deux kilomètres au sud du château sur une colline dominant un profond ravin. Outre des grenades, ils avaient à leur disposition 4 mitrailleuses et 16 fusils mitrailleurs[41]. Dès que la colonne arriva à portée, l'attaque fut déclenchée, à un contre cent, et cloua sur place la tête du convoi. La seule réaction aux tirs et aux grenades fut celle d'un camion masqué par un virage dont les occupants réussirent à mettre leur mitrailleuse en batterie[41]. Cette ultime tentative avorta sous un jet de grenades. Ordre fut alors donné de décrocher. En 12 minutes, 250 soldats allemands avaient été mis hors de combat, un matériel considérable détruit, tandis que les maquisards pouvaient se retirer avec tout leur équipement et seulement six blessés[42].

En guise de représailles, cinq otages furent fusillés à Sault le 11 août[43].

Le débarquement de Provence eut lieu le et le 18 août le « Maquis Ventoux » entra en contact avec une patrouille de reconnaissance américaine à Banon (Alpes-de-Haute-Provence). Un plan d'action fut décidé et à partir du 20 août, par leurs accrochages à Bédoin et à Mollans, les maquisards réussirent à retarder ou à bloquer la retraite des colonnes allemandes.

Le , fut à nouveau l'occasion de deux actions conjointes. Tout d'abord, Lucien Grangeon, intervint à la tête de ses hommes pour attaquer une compagnie allemande qui se dirigeait vers le Barroux, fait d'armes qui valut au fanion de sa compagnie d'être décoré de la croix de guerre trois jours plus tard[38]. Dans le même temps, une importante colonne de la Wehrmacht qui avait emprunté la « Route des Alpes » (RN 100) remontait d'Avignon vers Digne. Informée de la présence de barrages installés par les résistants à l'entrée d'Apt, elle préféra bifurquer en direction de Sault par la RN 143[44]. Dès que ce changement de direction fut connu, l'alerte fut donnée par les Aptésiens à leurs compagnons de Saint-Jean-de-Sault, qui tenaient une permanence devant la cabine téléphonique du hameau[44].

Cette section du « Maquis Ventoux » était composée d'officiers et sous-officiers de l'Armée de l'air. Largement prévenue à temps, elle tendit une embuscade dans des gorges situées à 2,5 kilomètres au nord du hameau. Le tir nourri, déclenché dès que la colonne fut engagée, la cloua sur place et fit 110 morts[45]. Les résistants se replièrent alors tandis que le reste de la colonne reprit la route, en évitant Sault après quelques tirs d'obus. Les rescapés, la nuit tombée, dressèrent leur campement dans un bois sur le plateau d'Albion et poursuivirent leur route le lendemain. Totalement désemparés, les Allemands laissèrent derrière eux blessés et éclopés qui furent fait prisonniers le 25 août et incarcérés à Sorgues[45]. Les missions du Maquis Ventoux prirent fin après la libération de Vaison par les troupes alliées le 26 août[37].

Lieux de mémoire du maquis Ventoux

Les lieux de mémoire qui honorent le courage des combattants de ce maquis et le sacrifice des 353 résistants morts au combat[46] se répartissent dans les départements de la Drôme et du Vaucluse :

- Eygalayes (Drôme) :

- nécropole nationale,

- La stèle à la mémoire des 35 fusillés du ;

- Sault (Vaucluse) : mémorial du maquis Ventoux ;

- Valréas (Vaucluse) : mur des fusillés

Mémorial du maquis Ventoux à Sault

Mémorial du maquis Ventoux à Sault Gisant du mémorial du maquis Ventoux à Sault

Gisant du mémorial du maquis Ventoux à Sault Nécropole nationale d'Eygalayes

Nécropole nationale d'Eygalayes stèle à la mémoire des fusillés sur les lieux de l'exécution

stèle à la mémoire des fusillés sur les lieux de l'exécution plaque commémorative au mur des fusillés à Valréas

plaque commémorative au mur des fusillés à Valréas

La Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil a été remise à la commune de Sault accompagnée de cette citation :

« A vu la naissance des maquis en Vaucluse auxquels sa population a apporté le concours le plus entier, sa vaillante population montagnarde a fait preuve sous l'occupation des plus belles qualités de courage et d’abnégation. D’un esprit frondeur, s'est donné corps et âme à la Résistance, malgré la présence d’une garnison allemande et sans souci du risque couru, a livré à l’ennemi un combat sans merci. Attaquée trois fois, bombardée deux fois, a su en dépit de ses pertes et de ses destructions, conserver une foi inébranlable en la victoire. Vingt de ses fils ont été tués, trente-deux blessés, quarante-deux arrêtés, cinq déportés pour la libération du sol de la patrie[3]. »

Notes et références

- Jean-Marie Guillon, Encyclopédie Ventoux, p. 223

- Maxime Fischer (1913-2007). Résistant, avocat parisien (Pdf) source.

- Jean-Paul Bonnefoy, Sault & le Pays de Sault, Collection « Le Temps Retrouvé » Éd. Équinoxe, Saint-Rémy-de-Provence 2007.

- Autrand 1965, p. 86

- Autrand 1965, p. 89

- Témoignage de Maxime Fischer (1964) Document 4 du Concours national de la Résistance et de la Déportation (2005-2006) proposé par l'Inspection d'Académie de Vaucluse

- Autrand 1965, p. 94

- Autrand 1965, p. 114

- Autrand 1965, p. 115

- Autrand 1965, p. 109

- Autrand 1965, p. 110

- Autrand 1965, p. 113

- Autrand 1965, p. 122

- Jean-Marie Guillon, Encyclopédie Ventoux, p. 224

- Autrand 1965, p. 101

- Autrand 1965, p. 95

- Autrand 1965, p. 105

- MemorialGenWeb.org - Bruno RAZZOLI

- Pascal Laurent, Les fusillés d'Izon

- Autrand 1965, p. 123

- Autrand 1965, p. 50

- Autrand 1965, p. 51

- Autrand 1965, p. 52

- Autrand 1965, p. 117

- Autrand 1965, p. 118

- Autrand 1965, p. 119-120

- Sujet britannique

- Tué au combat

- Autrand 1965, p. 124

- Autrand 1965, p. 125

- Autrand 1965, p. 126

- Autrand 1965, p. 127

- Autrand 1965, p. 128

- Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943 : Gonzague Corbin de la Mangoux.

- Aimé Autrand indique que ces unités dépendaient du réseau allié « Bucmaster » dont le délégué général en Provence était le colonel britannique Roger Cammaert, op. cit., p. 223

- Autrand 1965, p. 223

- Jean-Marie Guillon, Encyclopédie Ventoux, p. 225

- Autrand 1965, p. 210

- ouvrage collectif, La Résistance au Pays d'Apt, de la Durance au Ventoux

- La Résistance au pays d'Apt, de la Durance au Ventoux

- Autrand 1965, p. 129

- Autrand 1965, p. 130

- Autrand 1965, p. 170

- Autrand 1965, p. 131

- Autrand 1965, p. 132

- Jean-Marie Guillon, Encyclopédie Ventoux, p. 226

Bibliographie

- Monographie

- Edmond Lamy, La Fusillade du à Valréas, Imprimerie Coste Frères, Valréas, 1946.

- Aimé Autrand, Le département de Vaucluse de la défaite à la Libération (mai 1940-25 août 1944), Avignon, Aubanel,

- Claude-France Rochat (dir), La Résistance en Vaucluse. Documents et témoignages, Service éducatif des Archives Départementales de Vaucluse et Centre départemental de documentation pédagogique, Recueil no 8, Avignon, 1980.

- Louis Coste (dir), La Résistance au pays d'Apt, de la Durance au Ventoux. Historique, Imprimerie Mistral, Cavaillon, 1982.

- Hervé Aliquot, Le Vaucluse dans la guerre 1939-1945. La vie quotidienne sous l’occupation, Éd. Horvath, Saint-Étienne, 1987.

- Fernand Jean, J'y étais. Récits inédits sur la Résistance au pays d'Apt, Publication de l’Association des Médaillés de la Résistance de Vaucluse, Imprimerie Mistral, Cavaillon, 1987.

- Robert Bourcart, L'embuscade de Saint-Saturnin-d'Apt. Contribution à l’histoire du maquis Ventoux, Publication de l’Association des Médaillés de la Résistance de Vaucluse, Imprimerie Nouvelle, Annecy, 1990.

- Laurent Pascal, La Destruction du Maquis Ventoux. Izon-la-Bruisse – 22 février 1944 in « Almanach du combattant 1992 », Comité National du Souvenir de Verdun, Verdun

- Claude Arnoux, Maquis Ventoux, Résistance et répression en Provence pendant la IIe Guerre mondiale, Éd. Aubanel, Avignon, 1994.

- Jean Garcin, Nous étions des terroristes, Éd. A. Barthélémy, Avignon, 1996. (ISBN 2-87923-074-8)

- Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon (coord.), Le mont Ventoux. Encyclopédie d'une montagne provençale, Forcalquier, Alpes de Lumières, 2007, , 348 p. (ISBN 978-2-906162-92-1)

- Plaquette de commémoration

- Maquis Ventoux, Publication à l'occasion de la commémoration des combats et de l'inauguration du monument à la mémoire du maquis Ventoux et des 353 morts du Vaucluse, Avignon, 1956.

- . 53 fusillés à Valréas. Récits et témoignages, Publication de l'Association cantonale des familles de fusillés, des déportés et internés, résistants et patriotes de l’Enclave de Valréas, Imprimerie Lumicolor, 5e édition augmentée, Valréas, 2001.

- Widerstand gegen die Wehrmacht: Hergang und Hintergründe der ErschieBungen vom 12. Juni 1944 in Valréas (Résistance contre la Wehrmacht : la fusillade du à Valréas) de Karl Heidinger, Hirtenwiesen 192/1, 74343 Sachsenheim, Allemagne - édition 2004

- La Mémoire gravée. Monuments, stèles et plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale dans le département de Vaucluse, Publication de l'Association des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation, L'Isle-sur-la-Sorgue, 2002.

- Vaucluse 44, l'année de la liberté retrouvée. Aspects de la Résistance et de la Libération, Publication du service départemental de l'Office National des Anciens Combattants de Vaucluse, Mission du 60e anniversaire des débarquements et de la libération de la France, Imprimerie de l'Ouvèze, Avignon, 2004.

Voir aussi

Articles connexes

- Nécropole nationale d'Eygalayes

Liens externes

- Les fusillés d'Izon-la-Bruisse rapport de Laurent Pascal alias Rolland Perrin, rescapé.