Le Petit-Celland

Le Petit-Celland est une commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie, peuplée de 176 habitants[Note 1].

| Le Petit-Celland | |

L'église Saint-Ouen. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Manche |

| Arrondissement | Avranches |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie |

| Maire Mandat |

Jérôme Benoît 2020-2026 |

| Code postal | 50370 |

| Code commune | 50399 |

| Démographie | |

| Gentilé | Cellandais |

| Population municipale |

176 hab. (2020 |

| Densité | 27 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 41′ 48″ nord, 1° 12′ 32″ ouest |

| Altitude | Min. 22 m Max. 193 m |

| Superficie | 6,57 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Avranches (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Isigny-le-Buat |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.lepetitcelland.fr |

Géographie

La commune est au centre de l'Avranchin. Son bourg est à 5 km au sud-ouest de Brécey, à 12 km à l'est d'Avranches, à 13 km au nord-est de Ducey et à 20 km au nord-ouest de Saint-Hilaire-du-Harcouët[1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Brécey », sur la commune de Brécey, mise en service en 1996[10] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[11] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,2 °C et la hauteur de précipitations de 1 100 mm pour la période 1981-2010[12].

Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 6], « Granville – pointe du Roc », sur la commune de Granville, mise en service en 1973 et à 32 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[14] à 11,9 °C pour 1981-2010[15], puis à 12,4 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Le Petit-Celland est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [17] - [18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Avranches, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 32 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

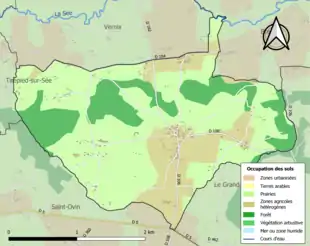

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (80 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (58,8 %), zones agricoles hétérogènes (21,2 %), forêts (20 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

Le nom de Celland, attesté dès le XIe siècle sous la forme Serlant, s'est d'abord appliqué à un territoire partagé au Moyen Âge en deux paroisses, Saint-Médard-de-Celland (première mention vers 1370) et Saint-Ouen-de-Celland (première mention en 1412). Ces deux appellations tombent peu à peu en désuétude durant le XVIIIe siècle, pour être respectivement remplacées par Le Grand-Celland et Le Petit-Celland, allusion à la différence territoriale et démographique entre les deux paroisses[24].

Le nom de la localité est attesté sous les formes terra Serlant entre 1060 et 1066[25], terra quae vocatur Serlant entre 1060 et 1066[26], Sellan en 1157[27], Serlando en 1160[27], Serlant en 1163[27], Willelmus de Serlant en 1195[28] et en 1203 [29], les Serlandeis en 1203[30](« les habitants de Celland »), Willelmus de Sellant en 1208[31], Sellant en 1235[32].

La première attestation de la dénomination Petit-Celland date de 1695 (Petit Seren, à lire Selen)[33].

L'étymologie de Celland est obscure. Elle reposerait sur l'élément prélatin anda au sens incertain[34].

Jadis on disait Saint Ouen de Celland en 1804[35].

Histoire

Saint Ouen de Celland ou le Petit Celland faisait partie du doyenné de Tirepied, et pour le civil dépendant du vicomte d'Avranches, cette paroisse étant comprise dans la sergenterie de Pigace.

Antiquité

Lorsque César fit la conquête des Gaules, tout le versant septentrional de la colline sur laquelle l'église est bâtie était couvert de bois, et il l'est encore en partie. Le bois connu sous le nom de bois Châtelier, se trouve à sa limite occidentale, sur le bord du ruisseau d'Orceil qui sépare Le Petit-Celland de La Gohannière. C'est une colline arrondie, resserrée entre deux gorges profondes, la nature en a fait une forteresse, la main de l'homme a fait le reste. On domine encore les tracés d'un camp d'où domine une vaste étendue du bassin de la Sée. Autour du point culminant, on distingue encore facilement une double enceinte avec un fossé intermédiaire. Cette enceinte a un développement de 600 mètres et une superficie de 21 hectares. Il y avait deux entrées dont l'une est relativement facile à reconnaître.

En 1863, par ordre de l'empereur Napoléon III, des officiers du génie accompagnés de savants et antiquaires, investissent les lieux, pour commencer des fouilles et après une inspection minutieuse en concluent que le bois Châtelier avait été un camp romain et précisent que non loin de là, dut être livrée la bataille sur les frontières des Unelles. César y fait allusion dans ses commentaires, bataille livrée par son légat Quintus Titurius Sabinus contre Viridovix, chef gaulois[37]. Toutefois, en dépit des affirmations des savants de l'empereur, rien ne vient corroborer cette thèse et tout reste à démontrer. Une raison à cela, les frontières des Unelles étaient assez éloignées du bois Chatelier. Il faut aussi préciser que le camp Chatelier n'a pas été édifié en quelques jours. La surface à aménager représentait des volumes de terre importants à dégager, même avec une garnison de trois mille hommes. Certes, les légions romaines y ont séjourné longtemps et vraisemblablement à plusieurs reprises. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'un camp d'observation idéal en raison de sa situation géographique grâce à un panorama culminant à 170 mètres de hauteur.

Ces affirmations faites au XIXe siècle ont été réfutées en 1938 par l'étude de l'archéologue sir Mortimer Wheeler, qui identifie ce camp comme un oppidum gaulois de l'époque de La Tène II[38] - [39].

Moyen Âge

On ne connaît pas avec précision l'époque où le christianisme fut prêché dans la région. Il n'existe aucun document pour l'attester. L'hypothèse la plus « crédible » penchant plutôt en direction de la légende de saint Gerbold, évêque de Bayeux, né au village de la Berrière, à quelque pas de l'église. Il y vécut quelques années, et il y aurait dit-on fait des miracles. Les légendes ne sauraient remplacer la vérité historique. Saint Gerbold n'est certainement pas né à la Berrière, il était natif du diocèse de Bayeux où la paroisse de Livry revendique l'honneur de lui avoir donné le jour. En revanche, si saint Gerbold n'est pas natif de la Berrière, il a pu y séjourner quelque temps, mais rien ne l'indique avec certitude. Les historiens qui se sont penchés sur son histoire disent qu'il avait un goût prononcé pour les voyages. Après avoir séjourné au monastère de Scissy où il vécut en ermite, il fut appelé au diocèse d'Avranches avant d'être envoyé dans le territoire du Petit-Celland. Il bâtit à la Berrière une cellule et un oratoire qui fut la première église. Saint Gerbold parcourra plusieurs autres monastères et églises du diocèse d'Avranches. Le culte qu'on lui rendit par la suite à Chalendrey, La Mancellière, Saint-Brice-de-Landelles, Bacilly, et d'autres, semble en être la preuve. Si saint Gerbold fut le fondateur du premier oratoire édifié au Petit-Celland, l'origine de cette paroisse remonterait à la première moitié du VIIe siècle. L'église telle qu'on peut la voir aujourd'hui remonte aux environs du XIe siècle, époque à laquelle elle fut reconstruite après sa destruction par les bandes de Vikings au IXe siècle.

Le Petit-Celland faisait partie de la baronnie d'Avranches et les évêques possesseurs de cette baronnie n'aliénèrent pas ce fief. Ils furent toujours seuls seigneurs et patrons temporels du Petit-Celland. Ce sont eux qui nommaient les curés. La terre du Petit-Celland est très morcelée, il n'y a pas de grandes propriétés et il semble qu'il n'y en ait jamais eu. Ce qui laisse supposer que ce fut l'évêque d'Avranches qui fit reconstruire l'église après la conversion des Normands. Cette reconstruction dut avoir lieu peu de temps après celle de Saint-Ovin, et comme elle, placée sous le patronage de saint Ouen. Saint Gerbold non plus ne fut pas oublié en raison des souvenirs qu'il avait laissés à Petit-Celland. Plus tard, on dressa un autel dans l'église où l'on vint le prier pour être préservé de la dysenterie à une époque où elle faisait des ravages dans la population. Aussi Petit-Celland devient-il un lieu de pèlerinage, et l'on se déplace de Rennes, de Coutances ou de Bayeux prier saint Gerbold. En 1766, Samson de Gouvets, seigneur de la Lande, de Vernix, vint habiter la Fouguière au Petit-Celland et y fit souche. Ses descendants s'y perpétuèrent jusqu'au début du XIXe siècle. Les Gouvets habitaient Vernix, mais ils venaient de la paroisse de Gouvets dont ils tiraient leur nom de famille. La Doittée appartenait à une famille Lethimonnier qui passera plus tard dans la famille de la Huppe de Larturière. Parmi les noms des autres familles les plus anciens de cette région, on remarque : Sauvé, Bazire, Allain, Salle, Lebrun, Regnault, Desfeux, Jouenne, Poirier, Guymont, Croussier, Anfray, Poussard, Gefiroy, Gossen, Frault, Rault, de Villardit, Legemble, Brière, de Mazier, Bierel, Guion, Rioult, Hallais, Harel, Paimblanc.

Politique et administration

Le conseil municipal est composé de onze membres dont le maire et deux adjoints[41].

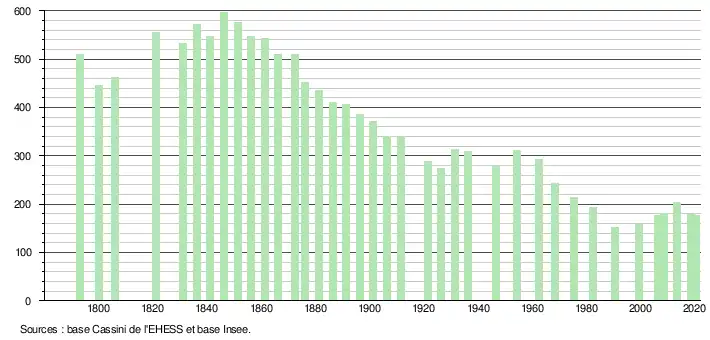

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[43].

En 2020, la commune comptait 176 habitants[Note 9], en diminution de 15,79 % par rapport à 2014 (Manche : −0,97 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Le Petit-Celland a compté jusqu'à 597 habitants en 1846.

Lieux et monuments

- Au Châtelier, des fouilles menées en 1938-1939 ont mis au jour des vestiges d'un camp du second âge du fer occupé par les Unelles. Le site, fouillé par Mortimer Wheeler, présente une seule ligne de défense avec des traces de poteaux verticaux. La couche d'incendie montre un endroit abandonné après une destruction violente, que l'on peut dater de [46] - [47].

- Église Saint-Ouen du milieu du XVIIIe siècle.

- Les Trois Croix érigées en l'honneur des victimes des combats locaux de la chouannerie.

- Manoir de la Doitée (XVIIIe siècle) ; Jean-Jacques de La Huppe de Larturière (dit Bellavidès), fit du manoir sa résidence de campagne[48].

L'église Saint-Ouen.

La nef de l’église Saint-Ouen.

Le chœur de l'église Saint-Ouen.

Les Trois Croix.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Jacques de La Huppe de Larturière dit « Bellavidès », un chef des chouans au sein de l'Armée catholique et royale de Normandie.

- Brigitte Huyghes de Beaufond[49] (22/09/1922 - 07/12/2008), violoniste, y a passé la fin de sa vie et y est enterrée dans le caveau familial.

- Née le à Paris, Brigitte Huyghues de Beaufond, issue par sa mère d'une famille de propriétaires terriens implantés depuis le XVIe siècle dans la presqu'île du Cotentin et petite-cousine de l'Impératrice Joséphine par son père, est élevée dans la haute bourgeoisie de la Plaine-Monceau. La musique fait partie de l'éducation de sa mère qui joue du piano en amateur dans un corps de musique de chambre dont le professeur, Carmen Forté, une violoniste italienne à la personnalité entreprenante[50], lui fait promettre de lui présenter sa fille âgée de cinq ans. Dès 1927, Brigitte est soumise à un emploi du temps rigoureux organisé avec l'approbation maternelle : une leçon particulière par semaine chez Carmen, une répétitrice tous les jours à la maison, une leçon particulière par semaine chez un professeur de solfège, un cours par semaine chez Carmen où elle retrouve d'autres élèves tels que François de La Rochefoucauld, Charles d'Harcourt et la fille du directeur de la Banque de France, Jacqueline Tannery. On découvre très vite son oreille absolue, ses facilités manuelles, sa mémoire, sa tenue, sa justesse, son tempérament, sa brillante assurance aux auditions de Carmen. Mademoiselle Courcelle, institutrice à la retraite d'un cours connu (le Cours de la Madeleine) vient chaque jour lui enseigner ce qu'elle n'a pas le temps de recevoir en scolarité normale. Carmen Forté invite le prodige âgé de dix ans avec ses parents à des dîners où elle reçoit des compositeurs, des pianistes et des violonistes de renom international, de passage à Paris. Après le dîner, l'enfant joue, accompagnée de l'un de ces virtuoses, en particulier le pianiste Joseph Benvenuti. C'est au cours de ces soirées musicales qu'elle est présentée à Reynaldo Hahn et à Philippe Gaubert. Sa rencontre avec Jacques Thibaud décide de son avenir. Durant ces années, accompagnée de sa mère, la petite Brigitte ne manque aucun des récitals données à Paris par de grands violonistes tels que Kreisler, Enesco, Thibaud et Heifetz.

L'été 1934, afin de la préparer au mieux, Carmen Forté propose à ses parents de la conduire pour étudier à Étretat où elle sera accueillie, ainsi que deux autres élèves dont François de La Rochefoucault, par une amie américaine chez qui elle-même résidera pendant tout le mois d'août avec son mari. Le duc venant voir son fils choisit Brigitte pour l'accompagner au Havre à l'inauguration du paquebot Normandie. La duchesse séjournant quelques jours dans la région la fait poser pendant des heures en robe longue avec son violon pour la dessiner, et lui fait cadeau de la gouache. Au cours de l'une des promenades quotidiennes et minutées avec Carmen elle fait aussi la connaissance de Maurice Leblanc dont elle lira plus tard les exploits de son héros : Arsène Lupin. C'est donc en 1934, à l'approche de ses douze ans, que Carmen Forté décide de la présenter au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dont le directeur d'alors est Henri Rabaud, et s'assure que Jules Boucherit, connu pour accepter de jeunes élèves dans sa classe (Ginette Neveu) sera d'accord pour la prendre si elle réussit son concours d'entrée en octobre. Admise, Brigitte fait alors connaissance avec les classes de solfège, de musique de chambre et d'orchestre dont le professeur est Philippe Gaubert.

- Née le à Paris, Brigitte Huyghues de Beaufond, issue par sa mère d'une famille de propriétaires terriens implantés depuis le XVIe siècle dans la presqu'île du Cotentin et petite-cousine de l'Impératrice Joséphine par son père, est élevée dans la haute bourgeoisie de la Plaine-Monceau. La musique fait partie de l'éducation de sa mère qui joue du piano en amateur dans un corps de musique de chambre dont le professeur, Carmen Forté, une violoniste italienne à la personnalité entreprenante[50], lui fait promettre de lui présenter sa fille âgée de cinq ans. Dès 1927, Brigitte est soumise à un emploi du temps rigoureux organisé avec l'approbation maternelle : une leçon particulière par semaine chez Carmen, une répétitrice tous les jours à la maison, une leçon particulière par semaine chez un professeur de solfège, un cours par semaine chez Carmen où elle retrouve d'autres élèves tels que François de La Rochefoucauld, Charles d'Harcourt et la fille du directeur de la Banque de France, Jacqueline Tannery. On découvre très vite son oreille absolue, ses facilités manuelles, sa mémoire, sa tenue, sa justesse, son tempérament, sa brillante assurance aux auditions de Carmen. Mademoiselle Courcelle, institutrice à la retraite d'un cours connu (le Cours de la Madeleine) vient chaque jour lui enseigner ce qu'elle n'a pas le temps de recevoir en scolarité normale. Carmen Forté invite le prodige âgé de dix ans avec ses parents à des dîners où elle reçoit des compositeurs, des pianistes et des violonistes de renom international, de passage à Paris. Après le dîner, l'enfant joue, accompagnée de l'un de ces virtuoses, en particulier le pianiste Joseph Benvenuti. C'est au cours de ces soirées musicales qu'elle est présentée à Reynaldo Hahn et à Philippe Gaubert. Sa rencontre avec Jacques Thibaud décide de son avenir. Durant ces années, accompagnée de sa mère, la petite Brigitte ne manque aucun des récitals données à Paris par de grands violonistes tels que Kreisler, Enesco, Thibaud et Heifetz.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Le Petit-Celland sur le site de la communauté de communes

- Le Petit-Celland sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : IGN[51].

- Distances routières les plus courtes selon Viamichelin.fr.

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée ».

- « Géoportail (IGN), couche « Limites Administratives » activée ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Brécey - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Petit-Celland et Brécey », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Brécey - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Petit-Celland et Granville », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Granville – pointe du Roc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Granville – pointe du Roc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Granville – pointe du Roc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François de Beaurepaire - 1986 - Les noms des communes et anciennes paroisses de la Manche - Page 50.

- abbé Émile Pigeon, Le diocèse d'Avranches, Mémoires de la Société académique du Cotentin V, Coutances, 1887-1888, t. II, p. 666.

- Marie Fauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie (911-1066), Mémoire de la Société des Antiquaires de Normandie XXXVI, Caen, 1961, p. 26, n. 29.

- François de Beaurepaire, Les noms de communes et anciennes paroisses de la Manche, Picard, Paris, 1986, p. 127.

- Léchaudé D’Anisy, Grands Rôles des Échiquiers de Normandie, première partie, Mémoire de la Société des Antiquaires de Normandie XV, 2e série, 5e volume, Paris, 1845, p. 68b.

- Léchaudé D’Anisy et Antoine Charma, Magni Rotuli Scaccariæ Normanniæ sub regibus Angliæ, pars secunda, Mémoire de la Société des Antiquaires de Normandie XVI, 2e série, 6e volume, Paris, 1852, p. 27a.

- Ibid., p. 97a.

- Léopold Delisle, Recueil de jugements de l’Échiquier de Normandie au XIIIe siècle, Paris, 1864, p. 9, § 31.

- Léopold Delisle, Le cartulaire normand de Philippe-Auguste, Louis VIII, saint Louis et Philippe le Hardi, Mémoire de la Société des Antiquaires de Normandie XVI (2e série, 6e vol.), Paris, 1852, p. 66a, § 412.

- P. Mortier / H. Jaillot, Le Duché et Gouvernement de Normandie divisée en Haute et Basse Normandie, Amsterdam, 1695.

- René Lepelley, Dictionnaire étymologique des noms de communes de Normandie, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, (ISBN 2-95480-455-4 (édité erroné), BNF 36174448), p. 138.

- Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de la France, impr. Baudouin, libr. Laporte, vol. I (A-CNO), an XIII (1804), p. 625b.

- « Ouest-france.fr - Mairie du Petit-Celland » (consulté le ).

- Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, III-17 à 19.

- (en) Mortimer Wheeler, Hill Forts of Northern France, Londres, Society of Antiquaries, 1957, pp. 38-54

- Edeine Bernard. « Le rempart de l'éperon barré de la Brèche-au-Diable, commune de Soumont-Saint-Quentin (Calvados) », Gallia préhistoire, tome 9, fascicule 1, 1966. pp. 247-262., .

- « Le Petit-Celland (50370) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Le Petit-Celland. Jérôme Benoît a été élu maire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- André Davy, Les barons du Cotentin, Condé-sur-Noireau, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits et introuvables du patrimoine Normand », , 319 p. (ISBN 978-2-91454-196-1), p. 10.

- Sir Mortimer Wheeler et Katherine M. Richardson, Hill-Forts of Northern France (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London, no XIX, Oxford 1957 sur Persée .

- René Gautier et al. (préf. Jean-François Le Grand, postface Danièle Polvé-Montmasson), 601 communes et lieux de vie de la Manche : Le dictionnaire incontournable de notre patrimoine, Bayeux, Éditions Eurocibles, coll. « Inédits & Introuvables », , 704 p. (ISBN 978-2-35458-036-0), p. 350.

- Brigitte Huyghes de Beaufond sur data.bnf.fr.

- Carmen Forté sur archeophone.

- « Le Petit-Celland sur le site de l'Institut géographique national » [archive du ] (archive Wikiwix)