Le Grand Lac de Clairvaux

Le Grand Lac de Clairvaux est un regroupement de plus de 18 sites palafittiques préhistoriques datant du Néolithique, répartis autour du Grand Lac de Clairvaux, situé en France, dans le département du Jura, sur la commune de Clairvaux-les-Lacs. Ce site regroupe un ensemble de cités lacustres réparties autour du Grand Lac de Clairvaux. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le avec 110 autres sites palafittiques répartis autour de l'arc alpin en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Slovénie et en Suisse[2] - [3].

| Le Grand Lac de Clairvaux | |||||

| |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Franche-Comté | ||||

| Département | Jura | ||||

| Commune | Clairvaux-les-Lacs | ||||

| Massif | Jura | ||||

| Type | Cités lacustres | ||||

| Protection | |||||

| Coordonnées | 46° 34′ 18″ nord, 5° 44′ 57″ est | ||||

| Altitude | 525-530 m | ||||

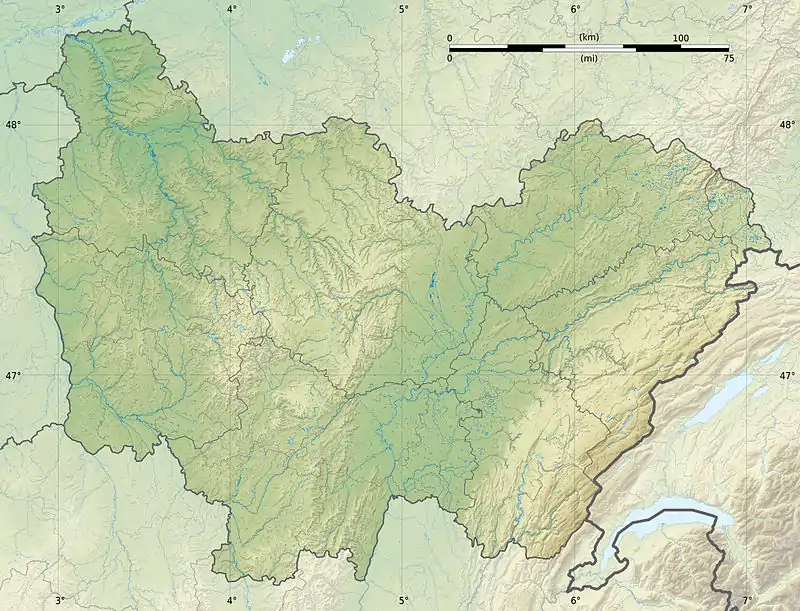

| Géolocalisation sur la carte : Jura

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

Géolocalisation sur la carte : Alpes

| |||||

| Histoire | |||||

| Néolithique | |||||

| Sources | |||||

| IGN[1] | |||||

Géographie

Situation

Le Grand Lac de Clairvaux est situé à vol d'oiseau à 20 km au sud-est de Lons-le-Saunier et à 50 km au nord-ouest de Genève.

Le site du Grand Lac de Clairvaux est situé au cœur du massif du Jura, dans les marais et tourbières bordant les lacs de Clairvaux. Le site est implanté dans une petite vallée, large de 1 km et longue de 3,5 km creusée par le glacier jurassien lors de la dernière glaciation, à une altitude comprise entre 525 et 530 m et entourée par des montagnes et collines culminant à environ 600 m d'altitude. Le village de Clairvaux-les-Lacs forme un arc autour du Grand Lac et encercle la partie nord du site ; le village est situé à 100 m minimum de la partie nord du site, située au nord du Grand Lac, et à 1 km de la partie sud, comprise entre le Grand Lac au nord et le Petit Lac au sud[1].

Géologie

Le site est situé dans une région qui a été modelée principalement par le passage du glacier jurassien, lors de la glaciation de Würm (de 115 000 à 11 700 AP). Ceci explique le fait que les sols de l'environnement du site sont en très large majorité des débris glaciaires jurassiens. On remarque cependant sur les hauteurs autour de la vallée l'affleurement local de calcaires du Jurassique, vestiges de l'ancien plateau qui se trouvait là et qui devait culminer à environ 650 m d'altitude avant d'être érodé par le glacier würmien. Cette région nommé la combe d'Ain correspond à la limite maximale du glacier jurassien würmien comme en témoignent les moraines frontales située autour de la vallée des lacs de Clairvaux. Lors d'une première phase de retrait du glacier, ce dernier abandonne des croissants morainiques qui forment une barrière devant la vallée, ce qui permet la formation d'un lac, grâce aussi à l'imperméabilité des sols chargés de débris glaciaires. Au fil des siècles, ce lac se comble par des marais et des tourbières qui l'entourent et le séparent en deux pour donner les deux lacs de Clairvaux actuels[4]. Les sols où sont implantés les sites palafittiques sont des tourbières et marais humides perméables très acides qui ralentissent la décomposition de la matière organique, ce qui a permis un état de conservation exceptionnel des vestiges lacustres[5] - [6].

Histoire

Hydrologie

Au cours de la période d'occupation néolithique, le niveau du Grand Lac de Clairvaux a subi plusieurs fluctuations qui ont pu être étudiées lors des fouilles récentes, principalement sur la station de Clairvaux IX et sur les bords du Petit Lac, à l'aide de la datation par le carbone 14. Durant la période de l'Atlantique ancien (vers 6 500 BP[note 1]), le niveau du lac est similaire au niveau actuel ; la couche sédimentaire de cette période se caractérise par un dépôt carbonaté d'origine lacustre riche en oncolithes. À l'Atlantique récent, vers 6 350 BP, on assiste à une régression du niveau du lac pendant une période relativement courte qui s’ensuit rapidement d'une remontée au-dessus du niveau actuel. Le début du Subboréal (v. 4 925 BP) se caractérise par une nouvelle courte régression plus forte que la précédente[a 1] qui est suivie d'une transgression. Entre 4 585 et 3 520 BP, le Grand Lac connaît une période de régression qui concorde avec une phase de retrait prolongé des glaciers alpins, ainsi que du niveau des lacs jurassiens et préalpins, bien que l'on remarque chez ces derniers quelques courtes périodes de transgression qui n'apparaissent pas dans la série stratigraphique du Grand Lac. Il est cependant possible que cette phase eut connu de courtes périodes de transgression qui ne furent cependant pas suffisamment importantes pour arrêter le processus de tourbification caractérisant les périodes de régression et mettre en place un processus de dépôt carbonaté. Postérieurement à cette phase, on retrouve une période de transgressions séparées par de courtes régressions (2 915 BP, 2 885 BP et 2 560 BP)[7].

Malgré les différences de faciès sédimentaires entre les périodes de transgression (dépôts carbonatés) et de régression (tourbe), il apparaît que l'amplitude des variations du niveau du Grand Lac est relativement faible : de l'ordre de 1 m. Cela a été déterminé par l'alternance d'un lithofaciès de tourbe littorale et d'un abondant lithofaciès d'oncolithes et d'autres concrétions carbonatées qui se forment dans la zone eulittorale du lac, à très faible profondeur. Cette amplitude de 1 m correspond aussi à la différence moyenne de nivellement entre les périodes de crue et les périodes d'étiage. Les phases de transgression lacustre se caractérisent également par une coïncidence avec un renforcement du ruissellement et du processus d'érosion des pentes riveraines du lac. Ce phénomène explique ainsi la présence de débris de lithoclastes et de fragments de tufs allochtones[note 2] dans les niveaux carbonatés autochtones. Inversement, de tels débris ne sont pas présents dans les niveaux de tourbe caractérisant les périodes de régression, ce qui montre une faiblesse de l'intensité des phénomènes de ruissellement et d'érosion durant ces phases[7].

Recherche archéologique

Découvertes du XIXe siècle

Les premières trouvailles fortuites de vestiges archéologiques sur le site du Grand Lac de Clairvaux remontent à 1835. À la suite de la découverte en 1858 de deux haches en pierre polie, dans un fossé à proximité du lac, fait pressentir au conservateur du Musée de Lons-le-Saunier de l'époque, Zéphyrin Robert, l'existence probable d'une station lacustre dans le secteur du lac. Dans le secteur de la Motte-aux-Magnins, le creusement de fossés d'assainissement met régulièrement au jour des objets divers :

« des objets d'époques diverses, des fragments de bois de cerf portant des traces de sections faits à main d'homme, des hachettes en silex et en jadéite, des défenses de sanglier, des fragments de poteries, etc. puis des hachettes en bronze ; enfin des ornements de l'époque gauloise et romaine. »

— Le Mire, 1872.

Le Mire précise par ailleurs qu'avant la découverte des stations lacustres néolithiques, la présence de ces objets était interprétée par les savants de l'époque comme des témoignages de l'époque druidique et des cérémonies religieuses de ce culte[a 2].

Fouilles de Jules Le Mire

Le 27 juin 1870, le maître de forges de Pont-de-Poitte et propriétaire du lac, Jules Le Mire, identifie les têtes de pieux en bois de chêne dépassant de la craie lacustre, au niveau de la Motte-aux-Magnins, comme des vestiges de stations lacustres préhistoriques. Cette découverte eut un grand retentissement en France, il s'agissait en effet de la toute première découverte d'un site néolithique d'ambiance humide dans le pays[8] - [9]. Elle fut notamment favorisée par une sécheresse exceptionnelle, au cours de la période allant de mars à août 1870, qui provoqua une très importante baisse des eaux du lac (plus de 1,5 m)[a 2].

Entre les mois de juin et d'août 1870, Le Mire effectue plusieurs sondages avec l'aide de deux ouvriers « intelligents et soigneux, qui n'ont à peu près rien brisé », selon ses propres termes. Au préalable, il établit une carte du Grand Lac en y reportant les emplacements des groupes de pieux qui émergent largement alors des sédiments lacustres. Il dénombre ainsi sept regroupements comprenant plusieurs centaines de pieux chacun. Le maître de forges effectue ensuite des sondages dans la partie haute des niveaux lacustres de ces stations en creusant de courtes tranchées d'exploration et en sondant à la tarière. Se référant aux découvertes précédentes sur les bords des lacs suisses, Le Mire s'attend à trouver des couches organiques riches en mobilier archéologique, mais les résultats sont décevants, du fait que les sondages ont été effectués dans la partie haute des villages où les effets de l'érosion se font sentir[b 1].

N'ayant rien trouvé dans la zone mise au jour par l'étiage exceptionnel du lac, Le Mire lance ses recherches sur la rive actuelle. Il y effectue deux nouvelles séries de sondages : l'un dans le canal du déversoir de la Motte-aux-Magnins qui ne révèle que peu de matériel et une autre à la Motte-aux-Magnins où il fouille sur une surface de plus de 100 m2, non loin du rivage. Là, il met au jour un fumier lacustre d'une épaisseur de plus de 80 cm qui se révèle très riche en matériel archéologique bien conservé, dans une configuration proche des lacs suisses, ce qui confirme son hypothèse de départ. Cependant, le brutal changement d'un environnement humide et anaérobique à un environnement plus sec détruit rapidement les objets mis au jour. En 25 jours, Le Mire fouille un are de terrain sur un mètre d'épaisseur, une cadence de fouille qui ne pourrait être suivie au XXIe siècle. Malgré ce rythme élevé, la démarche de Le Mire n'est pas tant de découvrir des objets, mais plus de comprendre la nature du site dans sa globalité et la vie quotidienne des habitants du Néolithique. Par ailleurs, à l'instar de ses collègues suisses, il propose une reconstitution des villages de cette époque : une maison bâtie sur pilotis à plancher rehaussé située au-dessus de l'eau et accessible via des radeaux ou des passages étroits qui auraient été facilement détruits par la suite. Malheureusement, il ne peut pas pousser ses recherches plus loin : le déclenchement de la guerre de 1870 et la remontée des eaux du lac le contraignent à abandonner rapidement ses prospections[a 2] - [b 2].

Premières fouilles et analyses

En 1872, Jules Le Mire publie un mémoire sur ses recherches au Grand Lac de Clairvaux ; la communauté scientifique a à présent connaissance du site néolithique décrit comme une cité lacustre, particulièrement en raison de l'abondance du site en termes de matériel archéologique dans un état de conservation exceptionnelle. Dans les années qui suivent, le site de La Motte-aux-Magnins est exploité dans le but d'alimenter les collections privées et publiques, ainsi que le commerce d'antiquités. La rareté des périodes d'étiage freine cette exploitation, car elles sont indispensables pour accéder aux zones les plus riches en objets : entre 1 et 1,5 m sous la nappe phréatique. À la suite de Le Mire, Émile Chantre entreprend quelques fouilles en 1890 sur le même site pour le compte du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, mais aucune publication ne nous est parvenue pour divulguer le déroulement et les résultats de ses investigations. En 1897, G. d'Ault du Mesnil et Louis Capitan effectuent quelques recherches sur les bords du Grand Lac pour compléter la collection de l'École d'Anthropologie de Paris, mais les résultats n'ont jamais été publiés[b 2].

Dans les années 1880, l'abbé Bourgeat analyse les vestiges découverts par Le Mire en 1870 et publie le résultat de ses travaux en 1890. Il relève ainsi la présence de plusieurs espèces animales qui témoignent de la faune de l'époque (blaireau, sanglier, chien, bœuf, chevreuil...) et émet l'hypothèse de l'existence d'un commerce de longue distance pour la fourniture en matériel lithique[a 2].

Controverse de la typologie de « cités lacustres » des villages néolithiques

Les premières cités découvertes sur les bords du Grand Lac de Clairvaux au XIXe siècle furent interprétées comme des « palafittes », c'est-à-dire de véritables villages bâtis au-dessus de l'eau. Cette interprétation était due au fait que les préhistoriens français ont repris les théories des archéologues suisses, notamment F. Keller, de cités palafittiques bâties sur les bords des lacs au Néolithique, où des cités similaires furent découvertes durant les années 1850. Cette théorie s'appuyait notamment sur le fait que les vestiges étaient découverts sous le niveau de l'eau des lacs subalpins et était influencée par les images, ramenées à l'époque par les explorateurs, de cités avec des maisons sur pilotis bâties sur l'eau sous les tropiques. Une théorie alternative, formulée par H. Reinerth, apparaît dans les années 1920 : la plupart des habitats néolithiques auraient été construits sur la terre ferme et leur surélévation aurait permis aux habitants d'être à l'abri des crues. Cette théorie supposait alors que le niveau des lacs subalpins avait fluctué au cours du temps, ce qui entrait en contradiction avec la théorie de Keller qui elle suppose que le niveau des lacs n'a pas varié durant plusieurs millénaires.

Au cours des années 1950, les archéologues E. Vogt et O. Paret approfondissent la théorie de Reinerth et affirment que les villages néolithiques subalpins et jurassiens, dont les vestiges sont situés sous le niveau de l'eau des lacs, ont été construits sur la terre ferme à la faveur d'une baisse du niveau des lacs qui aurait été favorisée par un assèchement du climat au cours du Néolithique et de l'Âge du Bronze ; ils relèguent les cités lacustres de Keller au rang de « mythe ». Pour le cas du Grand Lac de Clairvaux, les études menées sur la station de Clairvaux IX ont montré que l'établissement des villages néolithiques s'est fait au cours des périodes de régression du niveau du lac ou au début des périodes de transgression ; cependant, cela n'est pas systématique étant donné que les relevés montrent qu'aucun établissement n'a été effectué durant la période de régression de l'Atlantique récent (6 350 BP). Il faut d'autant plus considérer que ces villages ont probablement pu avoir les pieds dans l'eau lors des hautes eaux saisonnières[a 1].

Découvertes archéologiques

Tout comme sur le lac de Chalain, les campagnes de recherche successives à Clairvaux ont permis d’exhumer plusieurs centaines d'objets de nature organique (notamment en bois), parfois en très bon état de conservation. L'un des grands caractères de ces objets est leur composition en une association de différents matériaux. Sur le site de la Motte-aux-Magnins, une petite pirogue datant du début du XXXe siècle av. J.-C. a été découverte ; taillée dans une partie d'un tronc de hêtre, elle mesure 52 cm de long et serait un jouet d'enfant.

Le traitement des objets en bois gorgé d'eau a été confié durant les années 1990 et les années 2000 à l'atelier régional de conservation Nucléart (ARC-Nucléart) de Grenoble. Le traitement et la restauration des objets s'est faite par l'utilisation de polyéthylènes glycols (PEG) comme produit consolidant, dont la très bonne pénétration est entre-autres permise par le fort taux de dégradation de ces objets datant de plusieurs millénaires. Après l'imprégnation dans les PEG, les objets ont subi un séchage par lyophilisation. En raison de la nature des sédiments (principalement des tourbes et des fumiers compacts), les objets de Clairvaux présentent une coloration davantage prononcée que ceux de Chalain où les sédiments dominants sont de nature crayeuse et sont plus déformés de par l'action de la pression des sols[10].

Menaces et préservation du site

Menaces

Contrairement au site du lac de Chalain, le site du Grand Lac de Clairvaux ne connaît pas de risques de dégradations en raison d'une trop grande variation du niveau de l'eau, puisque celles-ci au Grand Lac de Clairvaux sont de l'ordre de 1 m par an seulement. Cependant, les remblaiements sauvages dans la zone nord menacent toute cette partie de la zone archéologique. Dans la zone sud, c'est la multiplication des drainages artificiels pour tenter d'assécher le bas-marais qui menacent toute la zone archéologique située entre le Grand Lac et le Petit Lac[11]. Une autre menace qui plane sur les sites les plus orientaux est l'extension du tourisme et des campings voisins. Ainsi, l'extension du camping proche du site de Clairvaux IX s'arrête à la limite même du site archéologique[12]. C'est aussi en raison de l'extension des installations touristiques sur la rive orientale du Grand Lac que le site de Clairvaux XVII se trouve actuellement sous les déblais modernes du parking et de la plage. Ces infrastructures provoquent un danger de compaction et d'écrasement des vestiges présents dans un milieu humide[13].

Préservation et protection du site

Une partie des sites de fouilles qui composent le site du Grand Lac de Clairvaux a été protégée par les monuments historiques, en raison notamment de l'excellent état de conservation des vestiges retrouvés. Il s'agit des sites de Clairvaux III et de Clairvaux IV, classés le 17 septembre 1979, du site de La Motte-aux-Magnins classé le 29 février 1980 et de la totalité des sites palafittiques situés au nord et au sud du Grand Lac inscrits le 9 mars 2022[14] - [15].

Entre 2007 et 2010, le site du Grand Lac de Clairvaux est sélectionné parmi les 111 sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes qui présentent une candidature commune à l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, sous l'égide de la Suisse. Lors de la 35e séance du comité du patrimoine qui s'est déroulée à Paris du 19 au 29 juin 2011, la candidature des 111 sites palafittiques a été validée le 27 juin, ce qui a permis au site du Grand Lac de Clairvaux d'entrer au patrimoine mondial[2] - [16]. La protection du site au titre du patrimoine mondial couvre une surface de 15,2 ha entourée d'une zone tampon de plus de 103,05 ha[17].

Notes et références

Notes

- Soit environ 4 550 av. J.-C.

- Il s'agit d'apports de l'érosion des pentes de la cuvette lacustre.

Références

- Cartes IGN consultées sur Géoportail.

- Annonce de l'entrée des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes sur le site de l'UNESCO.

- Liste des sites palafittiques entrés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

- Vincent Bichet et Michel Campy, Montagnes du Jura • Géologie et Paysages, Besançon, NÉO éditions, , 304 p. (ISBN 978-2-914741-61-3).

- Carte géologique de la France consultée sur InfoTerre.

- Les conditions de fouilles au bord des lacs de Chalain et Clairvaux.

- Michel Magny, « Changements hydrologiques holocènes enregistrés sur le site de la station IX du grand lac de Clairvaux (Jura, France) », Quaternaire, vol. 14, no 2, , p. 105-112 (DOI 10.3406/quate.2003.1734).

- Pierre et Anne-Marie Pétrequin, « La Motte-aux-Magnins », sur http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chalain/fr/index2.html (consulté le ).

- Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l'Ain, Chalain & Clairvaux : 4000 ans d'habitat lacustre, Jura, Paris, Éditions du Patrimoine, coll. « Itinéraires du patrimoine » (no 224), , 32 p. (ISBN 2-84601-688-7, ISSN 1159-1722, BNF 38978626), p. 2.

- Pierre Pétrequin, Christophe Bontemps et Xavier Hiron, « Chalain et Clairvaux (Jura), du lac à la forêt, vie quotidienne dans un village néolithique », dans Henri Bernard-Maugiron, Philippe Cœuré, Magdeleine Clermont-Joly et al., Sauvé des eaux : le patrimoine archéologique en bois, histoires de fouilles et de restaurations, Grenoble, ARC-Nucléart, , 240 p. (ISBN 978-2-9529035-0-9, BNF 41326867), p. 51 à 55.

- Les menaces sur les sites de Chalain et Clairvaux.

- Présentation du site de Clairvaux IX.

- Présentation du site de Clairvaux XVII.

- Les mesures de protection pour les sites de Chalain et Clairvaux.

- « Sites palafittiques », notice no PA00101835, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Le déroulement de la candidature des 111 sites palafittiques

- UNESCO, centre du patrimoine mondial, « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes (Carte interactive) », sur http://whc.unesco.org/, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier. Section d'archéologie (préf. Marie-Jeanne Roulière-Lambert), Chalain : Clairvaux : fouilles anciennes, t. 1, Lons-le-Saunier, coll. « Présentation des collections du musée de Lons-le-Saunier », , 243 p. (ISBN 2-905584-00-6 (édité erroné), BNF 36629757).

- Michel Magny, « La question du niveau des lacs jurassiens pendant la Préhistoire : L'apport des recherches sédimentologiques récentes à la compréhension des habitats lacustres de Chalain et Clairvaux-les-Lacs », dans , p. 239-243.

- Marie-Jeanne Roulière-Lambert, « Des fouilles anciennes à Clairvaux et Chalain à la constitution des collections du Musée Municipal de Lons-le-Saunier », dans , p. 9-22.

- Pierre Pétrequin (dir.), Dominique Baudais, Thérèse Beaufils, Marc Bordreuil, Louis Chaix et al., Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura) : Problématique générale : l'exemple de la station III, t. 1, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, coll. « Archéologie et culture matérielle », , 406 p. (ISBN 2-7351-0156-8, ISSN 0761-0246, BNF 36629656, présentation en ligne, lire en ligne).

- p. 13

- p. 14

- Anne-Marie et Pierre Pétrequin, Le Néolithique des lacs. Préhistoire des lacs de Chalain et de Clairvaux (4000-2000 av. J.-C.), Paris, Errance, 1988, 288 p. (ISBN 978-2-903442-77-4)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Pierre et Anne-Marie Pétrequin, « Les hommes des lacs. Vivre à Chalain et à Clairvaux il y a 5000 ans », sur http://www.culture.gouv.fr/, Ministère de la culture et de la communication, Direction de l'administration générale, Mission de la recherche et de la technologie, .

- UNESCO, « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes », sur http://whc.unesco.org/fr/list/.

- Musées en Franche-Comté, « Les objets issus des fouilles réalisées à Chalain et Clairvaux-les-Lacs à la fin du XIXe et au début du XXe siècles », Collection emblématique du Musée d’Archéologie du Jura, sur http://www.musees-franchecomte.com/.