La Gouesnière

La Gouesnière [la ɡwɛnjɛʁ] est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne, peuplée de 1 968 habitants[Note 1].

| La Gouesnière | |||||

_Mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Saint-Malo | ||||

| Intercommunalité | Saint-Malo Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Joël Hamel 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35350 | ||||

| Code commune | 35122 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 968 hab. (2020 |

||||

| Densité | 225 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 36′ 19″ nord, 1° 53′ 39″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 2 m Max. 47 m |

||||

| Superficie | 8,74 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saint-Malo (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Malo-1 | ||||

| Législatives | Septième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.lagouesniere.fr | ||||

Charles de Gaulle, en voyage en Bretagne, s'arrêta dans la cité le 11 septembre 1960 avant de rejoindre Saint-Malo.

La Gouesnière est jumelée avec Saint-Désert village viticole, au cœur du vignoble de Bourgogne, cité dans le poème d'Aragon, Le conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre mer et terroirs, la commune a vu la naissance des industries Probiomer dont la salle socio-culturelle, située sur l'ancienne friche de l'usine, perpétue la mémoire.

Géographie

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Méloir », sur la commune de Saint-Méloir-des-Ondes, mise en service en 1989[7] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[8] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 11,7 °C et la hauteur de précipitations de 751,9 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Dinard », sur la commune de Pleurtuit, mise en service en 1950 et à 12 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,4 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,6 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,9 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

La Gouesnière est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Malo, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 35 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[17] - [18].

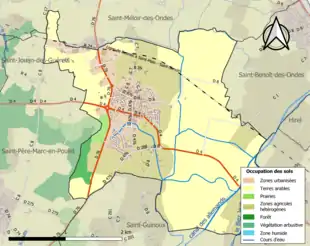

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (88,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (57,5 %), zones agricoles hétérogènes (25,1 %), zones urbanisées (14,7 %), forêts (1,7 %), prairies (1 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes La Gouennière en 1221 (bibliothèque nationale) ; La Goynière en 1310[21] et en 1325 ; La Gouenière en 1382 ; La Gouinière en 1426 ; La Gouynière en 1455 ; La Goueonnière en 1461 ; La Gouionnière en 1499 ; La Goynière en 1542 ; La Goësnière au XVIe siècle[21] ; La Gouyonnière ; La Goënière ; La Goësnière ; La Gouasnière (dans les registres paroissiaux) ; La Gouennière aux XVIIe et XVIIIe siècles (carte de Cassini).

Histoire

En 1803, la paroisse de Bonaban est intégrée à celle de La Gouesnière. La commune est quant à elle absorbée le par la commune de La Gouesnière.

Le président de la République, Charles de Gaulle, en voyage en Bretagne, s'arrêta dans la cité le 11 septembre 1960 avant de rejoindre Saint-Malo.

Héraldique

|

Blasonnement :

D'argent au lion de gueules, couronné d'or[22]. |

Politique et administration

Maire en 1881 : Guillaume de Kergariou, vicomte, chevalier de la Légion d'honneur[23] - [24].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[29].

En 2020, la commune comptait 1 968 habitants[Note 8], en augmentation de 11,88 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Industries Probiomer à La Gouesnière : une reconversion pour faire des émules

La friche de l’ancienne usine des industries Probiomer sur la commune de La Gouesnière porte une histoire, elle raconte les avatars d’un clan passionné d’innovation autour d’une usine familiale, l’enthousiasme et l’énergie des hommes et des femmes qui l’ont inventée, portée et faite fonctionner.

La création d’une nouvelle salle socioculturelle sur ce site consistera à lui donner une seconde vie en le divisant en plusieurs espaces, repensés sur mesure pour accueillir des porteurs de projets dans des domaines variés de la vie associative et citoyenne, l’innovation, la culture, la solidarité...

Le programme de construction de cette nouvelle agora gouesnérienne a éveillé des souvenirs plongeant dans la redécouverte de photos d'archives qui remontent un demi-siècle en arrière : à l'emplacement historique des industries Probiomer fondées par un bijoutier-horloger de la baie du Mont-Saint-Michel, Théophile Lognoné (1895-1974)[32].

Pendant la crise de 1936, ses travaux avaient reçu la prime d'honneur du ministère de l'agriculture pour développer ses recherches entre mer et mer. En particulier, sa découverte sur les propriétés du calcium organique vivant pour mieux nourrir la terre. Ce minéral, présent dans le sable coquillier de la baie du Mont-Saint-Michel et des îles du Ponant, permet toujours aujourd'hui de fertiliser des sols et d'améliorer la recherche en nutrition-santé.

Innover et coopérer pour le futur de La Gouesnière constitue aussi un message porteur pour le vivre-ensemble et la vie sociale

gouesnérienne. Aussi, cette nouvelle salle socioculturelle pourrait envisager également un volet mémoriel, gardien du temps des mémoires prêt à transmettre et donner envie aux générations futures de s’engager de la Bretagne aux îles Anglo-Normandes.

Vers un espace socio-culturel tiers-lieu ?

L’emplacement historique des industries Probiomer pourrait devenir un endroit de partage de connaissances, de travail en commun, de dynamisme économique, de médiation culturelle, d’animation sociale... Un lieu convivial où les relations intergénérationnelles seront favorisées.

Cette usine des nouvelles initiatives innovantes et citoyennes fonctionnerait notamment grâce à l’implication d’acteurs locaux et d’associations qui ont besoin d’espaces pour réaliser leurs projets.

Aussi, les élus et techniciens chargés de la prospective pourraient décider de leur donner la parole et de mettre en place une permanence architecturale pour récolter les idées et besoins.

Les tiers-lieux sont des espaces ouverts et hybrides ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre des acteurs aux parcours et aux projets variés. Lieux vivants, on y partage et met en lumière les capacités et talents de chacun.

Les tiers-lieux s’intègrent aux projets de développement de leur territoire, en s’adaptant à leur environnement, afin d’apporter une réelle valeur ajoutée au service des usagers.

Les tiers-lieux peuvent accueillir diverses composantes dans des espaces dédiés :

L’INNOVATION

... pour stimuler les processus de création à travers l’intelligence collective, l’expérimentation et le prototypage (ex. : les Fablabs ou laboratoires de fabrication...).

LA VIE ECONOMIQUE

... avec des bureaux de travail partagés et collaboratifs pour entrepreneurs, travailleurs nomades ou entreprises en recherche de flexibilité. On y partage des outils, on croise des expériences, on échange, on imagine des projets. On peut également y dispenser des formations et organiser des séminaires.

LA CULTURE

... afin de partager des connaissances, des savoir-faire, mais aussi organiser des expositions, des concerts, des ateliers...

L’ACTION SOCIALE et SOLIDAIRE

... pour l’écoute et la prise en charge de personnes en difficultés. Mais également, pour l’animation de rencontres autour des enjeux de société, de participation citoyenne, d’actions publiques. Tiers-lieu d'activités, de création et d'habitation (foyer, résidence artistique...), nombreuses sont les orientations à imaginer pour redonner vie à la pépinière d’idées et d’innovations que doit continuer de transmettre l’ancien site des industries Probiomer.

Lieux et monuments

_%C3%89glise_01.jpg.webp)

- L'église Notre-Dame.

- Le château de Bonaban : il fut le siège d'une seigneurie importante fondée par les Bonabes de Rougé au XIIIe siècle. L'actuel château a été édifié par la famille Le Fer de La Saudre, famille d'armateurs malouins, en 1776[33]. En 1842, le château est la propriété de la famille Level qui le vend au comte de Kergariou. Il sera ensuite occupé par les anciens combattants français pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1954, le château est acheté par la Société Saint-Gobain pour qu'y soit installé un centre de colonie de vacances. À nouveau vendu en 1995, il est aujourd’hui devenu un hôtel-restaurant.

Activité et manifestations

Bourse horlogère du pays du Mont-Saint-Michel

L’idée d’une manifestation horlogère s’inspire du modèle historique de Bourse horlogère de Mer, organisée à la halle aux grains de Mer. La Fondation culturelle Théophile Lognoné approfondit ce concept dans toute la France et dans le monde pour œuvrer au rapprochement d’anciens comptoirs d’horlogerie et de joaillerie.

Objectif : permettre aux plus jeunes comme aux collectionneurs aguerris d’échanger, susciter des souvenirs sur des pièces d’exception, partager des connaissances. Et enfin dénicher d’anciennes horloges Lognoné, des archives et de la documentation afin de les valoriser dans le cadre d’un musée numérique qui célèbre la générosité de l’esprit et du partage, à l’image du Zayed-Gandhi Digital Museum Exhibition développé à Abu Dhabi et dans les Indes.

S’il existe un Musée du Diamant à Guernesey, Cape Town, Amsterdam ou Anvers, une narration numérique permet d’entrer soudainement au cœur d’un livre comme on entrerait par magie au cœur d’un diamant : toutes les facettes en font converger la lumière pour élever les esprits et connecter le temps.

Née entre les îles Anglo-Normandes et la côte d’Emeraude, l'Association du Souvenir de la joaillerie et des horloges Lognoné - vers les Nouveaux Mondes œuvre au rapprochement d'anciens comptoirs d'horlogerie et de bijouterie. La quête infinie de précision et l’aspect intangible de la mesure du temps donnent à la pratique horlogère une forte dimension philosophique.

A l’occasion du Millénaire 1023-2023 des débuts de reconstruction de son abbatiale romane, la baie du Mont-Saint-Michel peut devenir le plus grand musée du monde connecté et encourager de nouveaux mécènes à financer sa restauration grâce aux données numériques. Aussi, la Merveille de l’Occident et ses grèves immenses soumises au va-et-vient de puissantes marées pourraient devenir un passage de témoin entre la jeunesse et les grands bâtisseurs qui voulaient protéger la création de valeur, dans l’héritage des îles voisines : Chausey, Cézembre, Jersey et Guernesey, laboratoire avancé pour permettre aux chevaliers des croisades de transmettre leur patrimoine. A l’image de la baie de San Francisco, les arts récupérateurs offerts par un “digital museum” pourraient incarner un nouvel abîme de science et de coopération pour attirer la créativité et l’innovation ouverte. Depuis le premier cadran solaire, en Egypte, sitôt après avoir observé le cycle du jour et de la nuit, l’Homme dans toutes les civilisations n’a eu de cesse de mesurer le temps ce qui l’a conduit progressivement à élaborer calendriers et instruments de plus en plus précis.

L'horlogerie est apparue avec les horloges à poids, rouages et régulateurs, de machines, le plus souvent sans cadran, dont la sonnerie rythmait les activités organiques des communautés. En 1291, le prince Asulid du Yémen fabrique un remarquable astrolabe. En marchant sur les traces de la Grande Rue des Stuarts, fièrement campée sur l’ancien rivage du Mont-Saint-Michel aujourd’hui séparé par un marais, l'Association du Souvenir de la joaillerie et des horloges Lognoné - vers les Nouveaux Mondes est née à l'initiative de représentants de la cinquième génération de descendants de l'horloger Théophile Joseph Lognoné, né le 10 juillet 1869 et décédé le 4 février 1920 à l'âge de 50 ans.

Avec son label Stuart’ist et son réseau d’audacieux voyageurs rencontrés lors de tours du monde, elle entend rayonner sur les cinq continents, expression de la quintessence de l’horlogerie

Personnalités liées à la commune

- Joseph Pécro (1918-1945), élevé à La Gouesnière, combattant des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, Compagnon de la Libération[34] ;

- Gwen Jégou (1931-2011), sculpteur, peintre, cofondateur avec Dodik Jégou des Rencontres poétiques et littéraires ;

- Dodik Jégou, artiste-peintre, poétesse, céramiste, cofondatrice avec Gwen Jégou des Rencontres internationales de poésie, et directrice de la Maison internationale des poètes et des écrivains à Saint-Malo.

- Théophile Lognoné, bijoutier-horloger (1895-1974), fondateur des industries Probiomer, décoré de la Croix de Verdun et enterré à la Gouesnière.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020, légale en 2023.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du 1er mars 2015)

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Méloir - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Gouesnière et Saint-Méloir-des-Ondes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Méloir - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Gouesnière et Pleurtuit », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dinard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Etymologie et Histoire de La Gouesnière », infobretagne (consulté le ).

- « La Gouesnière Ille-et-Vilaine », sur GASO, la banque du blason (consulté le ).

- « Recherche - Base de données Léonore », sur www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le ), Notice LH//1397/40.

- « Accueil - Archives de Paris », sur archives.paris.fr (consulté le ), p. 26.

- « Armand Hulbert, maire honoraire de La Gouesnière », Ouest-France, 24 avril 1978 (archives du journal)

- « Pierre Bernard, nommé maire honoraire », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Joël Hamel, candidat à sa succession », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- https://www.calameo.com/books/006557157fd24700327c6

- http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35046501

- « Joseph Pécro », dans Vladimir Trouplin, Dictionnaire des Compagnons de la Libération, Bordeaux, Elytis, (Notice sur le site de l'ordre de la Libération).