L'Abbé (roman)

L'Abbé (The Abbot), parfois adapté sous le titre Le Page de Marie Stuart, est un roman historique de l’auteur écossais Walter Scott, paru le sous la signature « par l'auteur de Waverley ». C'est l’un des deux romans de la série Récits de sources bénédictines. L’Abbé se présente en effet comme une suite du Monastère, paru six mois plus tôt. Mais les deux récits peuvent se lire indépendamment.

| L’Abbé suite du Monastère | |

Le loch Leven avec au fond le château | |

| Auteur | Walter Scott |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | roman historique |

| Version originale | |

| Langue | anglais, scots des Lowlands |

| Titre | The Abbot; Being the Sequel of The Monastery |

| Éditeur | • Longman (Londres, éditeur) • Constable (Édimbourg, coéditeur) |

| Lieu de parution | Édimbourg |

| Date de parution | |

| Version française | |

| Traducteur | Defauconpret |

| Éditeur | Gabriel-Henri Nicolle |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1820 |

| Type de média | 4 vol. in-12 |

| Chronologie | |

| Série | Récits de sources bénédictines |

En , en Écosse, la reine catholique Marie Stuart est emprisonnée à Lochleven par des nobles protestants pro-Anglais. En juillet, ils obtiennent son abdication. Le jeune Roland Graeme, page chargé de l'espionner, est le témoin de sa détention, puis le complice de son évasion. Il voit les partisans de la reine réunir une armée, qui est défaite à Langside (en) le . Marie fuit en Angleterre. Le triomphe des protestants favorables à l'Angleterre est consommé. La voie est ouverte pour l'union des deux couronnes (1707) et pour l'instauration d'une dynastie protestante (les Hanovre, en 1714).

Genèse

Sources

Selon Christopher Johnson, éditeur en 2000 de The Abbot[1], c'est dès l'été 1817 que Scott songe à raconter l'emprisonnement de Marie Stuart. En 1818, George Chalmers publie Life of Mary, Queen of Scots, qui avive peut-être l'intérêt que le romancier porte à Marie[2].

Outre le livre de Chalmers[3], Scott consulte les ouvrages polémiques des protestants John Knox (le fondateur du presbytérianisme écossais) et George Buchanan, et ceux du catholique John Leslie. Il se documente également dans De vita et rebus gestis serenissimae principis Mariae Scotorum reginae de Samuel Jebb et dans The History of the Affairs of Church and State in Scotland de Robert Keith (en)[2].

Scission du projet initial

L'idée première de Scott semble être d'écrire un seul roman sur les événements précédant et suivant la Réforme écossaise (1560). Le livre parlerait de la chute des monastères et de la captivité de Marie Stuart[2].

Mais, le , l'auteur annonce à ses éditeurs qu'il se dirige vers un Monastère en quatre volumes, au lieu des trois habituels — ou, « bien mieux », vers deux livres de trois volumes chacun. Il semble que c'est par besoin d'argent que Scott s'oriente vers cette dernière solution : il achète une charge d'officier à son fils aîné Walter, et les travaux dans sa propriété d'Abbotsford sont un gouffre financier. Début , les éditeurs acceptent l'idée d'une suite de deux livres en trois volumes chacun. C'est le seul diptyque dans l'œuvre de l'auteur[2].

Scott lui-même (introduction de 1831[4]) et certains de ses biographes (Herbert J. C. Grierson et Edgar Johnson) disent que l'idée de donner une suite au Monastère est venue après la publication de celui-ci. Mais Christopher Johnson rappelle que le contrat pour une suite est signé avant que Le Monastère ne soit achevé[2].

Le Monastère, premier des deux Récits de sources bénédictines, paraît le . Le titre de la suite, L'Abbé, apparaît pour la première fois le . Scott, semble-t-il, ne travaille pas tout de suite à ce deuxième récit, car il est pris par des obligations mondaines et familiales[2].

Écriture et publication

Le , seule la moitié du premier volume est écrite. Mais le délai a permis à l'auteur de méditer les réactions négatives des critiques à propos du Monastère, à propos notamment de la surnaturelle Dame blanche. Il rend le récit de L'Abbé plus autonome par rapport à celui du premier roman, et la Dame blanche d’Avenel n’apparaît pas. À peine est-elle mentionnée, à la dernière page. Le , les deux premiers volumes sont écrits[2]. En août, le troisième et dernier volume est terminé[5].

Comme pour Le Monastère, l'éditeur principal est Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, à Londres ; et les coéditeurs sont Archibald Constable and Co. et John Ballantyne, à Édimbourg. Six mois après Le Monastère, L'Abbé paraît en trois volumes à Édimbourg le , et à Londres le 4. Le titre original est The Abbot; Being the Sequel of The Monastery[2]. C'est le deuxième des deux Récits de sources bénédictines (Tales from Benedictine Sources).

Introductions

Dans la continuité de la première introduction du Monastère, Scott rédige une « épître servant d'introduction ». Elle est adressée à l'imaginaire capitaine Clutterbuck, qui aurait obtenu d'un bénédictin des manuscrits originaux et les aurait confiés à Scott, lequel en aurait tiré Le Monastère et L'Abbé. Clutterbuck aurait protesté contre de nombreuses coupes effectuées par le romancier dans le premier récit. Scott répond que, pour sacrifier au goût de son public, il a retiré une grande partie de ce merveilleux qui faisait « les délices et la terreur de nos ancêtres », et qu'il a notamment retranché beaucoup de ce qui concernait la Dame blanche. Il s'absout ainsi d'avoir introduit ce personnage surnaturel, dénoncé par la critique[6].

Il en profite pour prévenir les reproches qui pourraient concerner, dans L'Abbé, le fanatisme de la catholique Magdeleine et du père Ambroise. Il dit en avoir retranché beaucoup, afin de ne pas heurter le lecteur moderne par des excès de plume d'une autre époque. Ces prétendues coupes lui permettent également de justifier le titre. C'est à force de coupes que l'abbé ne joue plus qu'un rôle discret dans le livre. Il avait un rôle important dans l'imaginaire manuscrit du bénédictin — d'où le titre. Scott dit avoir gardé ce titre pour assurer le lien entre les deux livres[7].

Dans l'édition de langue anglaise de 1831, l'« épître » est précédée d'une nouvelle introduction de Scott, de forme conventionnelle[4].

Dates et lieux du roman

Le Monastère parlait des troubles engendrés par la minorité de Marie Stuart de 1547 à 1560. L'Abbé va parler de la captivité de Marie en 1567 et 1568. Pour ce qui est de dater la fiction du Monastère, Scott, de son propre aveu[8], est vague et peu cohérent. Il persiste dans ce flou en faisant naître Roland Graeme à la fin du Monastère et en lui donnant 17 ans au début de L'Abbé — « à peine » dix ans plus tard[9]. « Comme dans les drames historiques de Shakespeare, dit Henri Suhamy, la choronologie se comprime ou se dilate selon les besoins, et si l'on essaie de faire coïncider le temps historique et le temps romanesque, on risque de trouver des incompatibilités insolubles[10]… »

Le récit débute dans le Teviotdale[11] où se déroulait l'action du Monastère. Cette vieille province du sud-est de l'Écosse correspond plus ou moins au Roxburghshire, un des quatre anciens comtés des Borders écossais. On retrouve, dans les premiers chapitres de L'Abbé, des lieux fictifs du roman précédent : le château d'Avenel, le monastère St. Mary's de Kennaquhair…

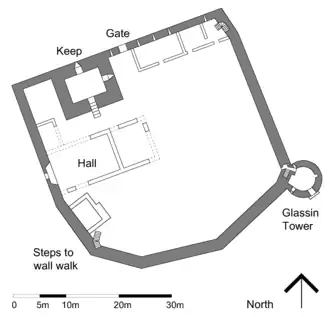

L'action se transporte ensuite à Édimbourg, où le personnage central découvre le palais de Holyrood. Puis, une grande partie du récit se déroule dans le lieu de détention de Marie Stuart, le château de Loch Leven (Scott écrit Lochleven), sur une île du loch Leven, au nord du Firth of Forth. On voit aujourd'hui ses ruines. Le château de West Niddrie, où Marie est hébergée le , se trouve à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Édimbourg.

Le roman s'achève sur la bataille de Langside (en), au sud de Glasgow (aujourd'hui dans la ville). À l'orée de Queen's Park, un monument, le Langside Battlefield Memorial, marque le lieu du combat[12].

Cadre historique

En 1560, en Écosse, est créée l'Église nationale presbytérienne. La foi protestante gagne du terrain. Les édifices consacrés au culte de l’Église romaine sont peu à peu détruits. Dans certains cantons, il est dangereux d’être suspecté de catholicisme[13].

En mai 1567, le troisième mariage de la reine Marie Stuart (avec l’aventurier Bothwell) divise le pays en deux camps. Marie est arrêtée par une confédération de nobles écossais. En juin, elle est emprisonnée au château de Loch Leven. Le , elle est contrainte d’abdiquer en faveur de son fils Jacques, âgé d'un an. Son demi-frère, James Stuart, comte de Moray (Murray, dans le roman), devient régent.

Marie Stuart est catholique. Le régent est protestant. L’Écosse est déchirée. La plupart des chefs du sud sont partisans de Marie Stuart, et très opposés au régent. Bien des gens désirent « voir du nouveau » et portent leurs espoirs sur un retour au pouvoir de Marie Stuart et sur le retour du catholicisme[14].

Le , Marie s'évade. Elle lève une petite armée, qui est défaite le à Langside. Le , Marie s’enfuit en Angleterre.

Résumé

Souffrant des interminables absences de son mari et n’ayant pas d’enfant, la calviniste Mary Avenel recueille Roland Graeme, un enfant pauvre dont elle fait son page. Celui-ci prend soin de dissimuler qu’il est catholique. Gâté par sa protectrice, il fait preuve d’un caractère odieux et violent.

Trop longtemps aveuglée par l’affection qu’elle lui porte, lady Mary se décide enfin à le chasser. Il retrouve sa grand-mère, Magdeleine, une catholique fanatique, et fait la connaissance de la vive et gaie Catherine Seyton, dont il s’éprend sur-le-champ. Magdeleine tient à précipiter les deux jeunes gens dans une conspiration visant au retour de Marie Stuart, retenue prisonnière au château de Lochleven.

Sir Halbert, l’époux de Mary Avenel, envoie le garçon au palais de Holyrood, muni d’une lettre pour le régent.

Le régent fait de Roland un page de Marie Stuart, en le chargeant d’espionner cette dernière dans sa prison. Roland se rend donc dans ce château. Il y retrouve Catherine Seyton, devenue suivante de la reine. Le jour même, , des lords contraignent Marie Stuart à l’abdication.

L’hiver se passe dans l’ennui de cette retraite. Contraint de jouer son rôle de protestant, Roland se rend à la prière du soir. Il est catholique par obéissance à sa grand-mère, mais serait bien incapable de dire en quoi consiste la différence d’opinion séparant l’Église réformée de l’Église romaine. Il devient de plus en plus attentif aux instructions du chapelain de l’Église chrétienne évangélique. Ce zèle religieux le rend suspect aux yeux de la reine et de ses deux suivantes, qui le tiennent désormais à l’écart de leurs conciliabules. Roland souffre d’autant plus de cette situation qu’il aperçoit souvent Catherine en compagnie du jeune George Douglas, fils du maître des lieux.

Roland se trouve bientôt dans une situation embarrassante : d’un côté, Catherine exige des gages de sa fidélité à l’Église et à la reine ; de l’autre, le chapelain et lady Lochleven, rassurés par son zèle à s’instruire dans la religion réformée, lui confient des missions au bourg de Kinross, sur la rive ouest du loch. À Kinross, Roland retrouve Magdeleine, sa fanatique grand-mère, et le père Ambroise. Tous deux, après Catherine, s’emploient à raffermir sa foi catholique chancelante, et lui rappellent qu’il doit être du seul parti de la reine catholique.

Une première tentative d’évasion échoue.

On croit Marie Stuart empoisonnée par l’intendant. Pour la soigner, lady Lochleven fait appel à une sorcière de Kinross qui n’est autre que Magdeleine. Celle-ci fait une apparition exaltée dans le château.

Roland ayant pu subtiliser les clés, une deuxième tentative d’évasion a lieu. Elle réussit. La reine est conduite en sécurité dans le château de West Niddrie, appartenant au père de Catherine. Roland se heurte au jeune et méprisant frère de celle-ci, qui ne veut pas entendre parler de mariage entre Catherine et un descendant de paysans.

Les partisans de Marie réunissent une armée, qui est défaite à Langside (en). Marie se réfugie en Angleterre.

Roland obtient la preuve qu’il est d’une illustre famille, le cousin de Mary Avenel, et son héritier. Devenu protestant, pardonné par le régent, il peut épouser Catherine Seyton, malgré la différence de religion. C’est une fin que l’on trouve dans bien des romans de Scott : l’Anglais ou demi-Anglais protestant épouse une Écossaise catholique, ce mariage symbolisant la réconciliation entre les deux peuples — réconciliation à laquelle Scott œuvre avec zèle, s’efforçant de refermer les plaies qu’ont laissées les révoltes jacobites du XVIIIe siècle et les féroces répressions qui ont suivi.

Personnages

On retrouve dans L’Abbé des personnages du Monastère, quelques années plus tard : Halbert Glendinning, à présent marié à Mary Avenel ; Édouard Glendinning, devenu le père Ambroise ; le nouveau-né recueilli par Halbert sur le champ de bataille, devenu un jeune homme de 17 ans ; Henry Warden, devenu chapelain de Halbert ; le comte de Murray, devenu régent ; lord Morton ; le père Boniface, devenu jardinier…

- Halbert Glendinning, chevalier d’Avenel. Fils d’un vassal du monastère. Puritain au service du régent, auprès duquel il est très en faveur. De naissance obscure, il est très préoccupé de faire valoir son mérite, ce qui occasionne d’interminables absences. Il néglige donc sa femme. Autant par principe que par politique, il désire propager la foi protestante. Il négocie des alliances avec les bourgeois protestants d’Allemagne et des Pays-Bas. Du sang-froid. Politique habile. Brave, expérimenté, intègre. D'une fermeté réfléchie ; mais bon, indulgent, bienfaisant. Froid, voire hostile envers Roland, le protégé de sa femme.

- Mary Avenel, héritière d’une illustre maison, épouse de sir Halbert. Sage, vertueuse, bienfaisante. Huguenote « aussi stricte que Calvin lui-même[15] ». Souffrant des absences de son époux et n’ayant pas d’enfant, elle adopte le jeune Roland envers qui elle fait preuve d’une indulgence excessive. Partiale, totalement aveuglée par l’affection trouble qu’elle porte à son protégé[16].

- James Stuart, comte de Murray (ou Moray). Digne, ferme, décidé. Personnage historique, demi-frère de Marie Stuart. L'un des chefs du parti protestant en Écosse. Lorsque Marie abdique en août 1567, il est nommé régent pour le compte du roi Jacques, un an et un mois.

- Sir Henry Warden, puritain, chapelain de sir Halbert. Un air grave, sévère et contemplatif. Prend peu d’intérêt à tout ce qui est étranger à ses convictions religieuses. Simple et bienveillant, il est cependant plus zélé que charitable, et se fait une haute idée du respect qui lui est dû en tant que ministre de l’Évangile. Prédicateur singulier. Ses remontrances hardies le font quelquefois percevoir comme excessif et indiscret : il a offensé personnellement plusieurs nobles et chefs de premier rang.

- Lilias Bradbourne, femme de chambre « entre deux âges » de Mary Avenel. Suivante gâtée et, en cela, rivale de Roland Graeme. Commère impertinente.

- Magdeleine Graeme, ci-devant lady d’Heathergill, grand-mère de Roland et sa seule parente. Anglaise du territoire contesté, district des frontières qui est objet de fréquentes querelles entre l’Écosse et l’Angleterre. Son mari et son fils ont été tués par les Écossais. Une âme fière, élevée, intrépide. Elle refuse de s’astreindre aux règles ordinaires dans les projets extraordinaires que lui suggère une imagination exaltée et capricieuse. Un ton sévère, un langage mystérieux, des façons abruptes. Se faisant passer pour puritaine, elle est en réalité une catholique fanatique, qui pratique le jeûne et la mortification des sens. Semble la proie d’une force invincible qui règle toutes ses actions. Elle a des visions. Le Ciel lui a déclaré ses desseins. Son zèle à la cause de l’Église et de la reine n’est pas toujours « éclairé », selon le mot cruel du père Ambroise[17]. Sa volubilité et sa véhémence semblent annoncer quelque dérangement de l’esprit[18]. Se faisant passer pour sorcière, sous le nom de mère Nicneven, elle guérit par les herbes et par le toucher de reliques.

- Roland Graeme, dix-sept ans, garçon pauvre, a perdu ses parents lorsque le territoire contesté fut dévasté. Sa grand-mère l’a élevé en secret dans le catholicisme, et lui a laissé obscurément entendre qu’il était de sang noble et que sir Halbert tenait son héritage. Recueilli par Mary Avenel, qui l’élève d’une façon déplorable. Il devient un enfant gâté, suscitant la jalousie de tous. Peu de goût pour l’étude, insensible aux reproches. Des éclairs de bon sens et d’intelligence, mais manque d’application. Orgueilleux, impétueux, violent, aussi peu habitué à être contrarié qu’à obéir, le personnage est particulièrement antipathique dans les dix premiers chapitres. Il s’humanise à partir de sa rencontre avec Catherine Seyton, préfigurant même le personnage de d’Artagnan, vif, susceptible, querelleur, notamment dans le chapitre XVII (l’arrivée à Édimbourg). Écervelé, esprit inconstant : comme le fait bien souvent le personnage central de Scott, il forme étourdiment des liaisons contradictoires avec les deux factions ennemies, sans être attaché à l’une ou à l’autre. On le voit évoluer peu à peu, et se convertir au protestantisme. En fin de livre, sir Halbert s’étonne du « changement prodigieux » qu’un temps si court a opéré dans le jeune homme. L’enfant gâté, présomptueux, est devenu « sage, doux, modeste » et n’a aucune peine à obtenir « les égards qu’il exigeait autrefois sans les mériter ». Ce personnage est une création romanesque. Seuls, le vol des clés et l’implication dans l’évasion de Marie Stuart sont inspirés des actes de l’orphelin Willie Douglas, qui faisait partie du personnel de Loch Leven, et qui est resté loyal à Marie jusqu’à la mort de celle-ci[2].

- Lord Morton, profond et politique, farouche, renfrogné. Il est rare de le voir autrement qu’en colère. Personnage historique : James Douglas, 4e comte de Morton.

- Lord Lindesay de Byres. Homme de l’ancien monde, dur, mais honnête. Sans éducation, « le noble le plus grossier de ce siècle grossier ». Dénué de patience, insolent, un ton sauvage. Ses moustaches grises « retombant sur ses lèvres semblaient placées comme une herse devant la porte d’un château pour empêcher qu’aucun mot n’en sortît sans nécessité absolue ». Figure historique : Patrick Lindsay of the Byres (en), sixième lord Lindsay, féroce baron protestant, un des Lords de la Congrégation. Il prend part au meurtre de David Rizzio. Il est un des trois combattants à relever le défi de Bothwell (James Hepburn) sur le champ de bataille de Carberry Hill (en)[19]. À Loch Leven, le , il force Marie Stuart à l’abdication.

- Maître Jasper Wingate, grave et sentencieux intendant de sir Halbert. Il se donne le titre de majordome. Intéressé, d’une prudence excessive, opportuniste. Cultive les bonnes grâces du frère Ambroise, au cas où Marie Stuart reviendrait au pouvoir : sir Halbert se faisant couper la tête dans l’affaire, frère Ambroise pourrait alors devenir le seigneur d’Avenel.

- Frère, puis père Ambroise (Édouard Glendinning, frère de sir Halbert), nouvel abbé de St. Mary's de Kennaquhair. Hardi, prompt, zélé, mais patient, généreux, sage et prudent. Va et vient comme un chat rusé qui attend le moment propice pour mettre son museau dans la crème[20]. « Un songe-creux qui ne pense qu’à son chapelet et à son bréviaire[21] », estime le régent.

- Adam Woodcock, Anglais du comté d’York, fauconnier de sir Halbert, fidèle à son maître et comptant sur le crédit qu’il a sur lui. Bonne opinion de lui-même, fier et jaloux de sa science. Vigoureux, bagarreur quand l’occasion l’exige. Cordial, franc, loyal, juste, honnête, excellent cœur. Toujours accommodant, toujours de bonne humeur. Bouffon et un peu poète. Bon vivant, aimant l’ale. Prudent et circonspect, il tient auprès de Roland le rôle modérateur et sermonneur d’un Sancho Panza, essayant en vain de contenir la « folie » d’un maître fanfaron et querelleur, en lui apprenant « l’art de la prudence et du mystère » dans la nouvelle carrière où il va entrer. Mais les rôles se trouvent inversés lorsqu’Adam a bu un grand nombre de pintes d’ale, un gallon de vin « soi-disant de France » et un pot de brandevin. Il aime son maître, lui dit-il, pour les mêmes raisons qu’il aimait un petit cheval vicieux nommé Satan.

- Mère Bridget, ancienne abbesse du couvent Sainte-Catherine-de-Sienne, tante de Catherine Seyton. Timide, un air mécontent, un esprit petit. A gardé, dans le malheur, ses prétentions, son orgueil, son tempérament faible et scrupuleux.

- Catherine Seyton, seize ans, orpheline de mère, anciennement novice à Sainte-Catherine-de-Sienne. Agent secret catholique, suivante de Marie Stuart. Une « enchanteresse » : aimable, légère, malicieuse, espiègle, enjouée, vive et gaie, un sourire malin, une imagination fertile, peut rarement retenir une plaisanterie. Danse, chante, raconte des histoires pour égayer la prison de Lochleven. Fière et indépendante, volontaire, un peu capricieuse. Du jugement et de la pénétration. Historiquement, Marie Stuart avait quatre compagnes de son âge, toutes prénommées Mary. L’une d’elles s’appelait Mary Seton (en).

- Pierre Garde-pont. Regrette que les temps soient changés, regrette le temps de sa jeunesse où, avare et cupide, il pouvait soumettre à ses exactions les paisibles pèlerins catholiques se rendant à St. Mary's. Devenu bien vieux, il ne voit plus sur son pont que des seigneurs protestants qui se font livrer passage de vive force.

- Lord George Seyton, père de Catherine, catholique, partisan de Marie Stuart. Le personnage historique George Seton (en), 7e lord Seton, demi-frère de Mary Seton, héberge bien la reine dans son château de West Niddry après l'évasion, mais il n'a pas de fille prénommée Catherine ni de fils prénommé Henry.

- Michel l’Aile-au-vent, vieux fauconnier du régent, ami d’Adam Woodcock.

- Lord William Ruthven. Un air mélancolique. Selon Marie Stuart, il est un traître d’autant plus à craindre qu’il est plus doucereux. A pris une part active au meurtre de David Rizzio. Personnage historique.

- Sir Robert Melville (en), ancien conseiller de Marie Stuart. Fin, intelligent, prudent, une voix douce et insinuante, un caractère conciliant. Personnage historique.

- Lady Douglas de Lochleven, née Margaret Erskine. Mère du seigneur de Lochleven. Mélancolique, acariâtre, méchante, orgueilleuse, affectée. Elle hait Marie Stuart. Protestante intolérante, d’une rigidité excessive dans ses sentiments religieux, déteste le catholicisme bien plus que le paganisme. Très à cheval sur l’honneur de sa maison : elle ordonne de tirer sur son fils qui a tenté de faire évader Marie ; et elle tient à faire pendre son vieil intendant fidèle qui a voulu la venger elle-même d’un affront. N’a pas changé de costume depuis la bataille de Pinkie (1547). Personnage historique : maîtresse de Jacques V, dont elle eut le comte de Moray. Ce qui lui vaut, dans le roman, d’être accablée de sarcasmes par Marie Stuart et par Magdeleine Graeme. Marie Stuart remercie Dieu que la vieille femme ait commis dans sa jeunesse cette faute qui la rend vulnérable aujourd’hui.

- Marie Stuart, 24 ans. De la facilité de parole. Habile à profiter des avantages que lui donnent ses charmes[22]. Armée, selon lady Lochleven de « belles paroles » et de « sourires séducteurs ». Un esprit caustique vis-à-vis de ses adversaires, du tact et de la délicatesse vis-à-vis des autres. Marie enthousiasme ses partisans catholiques par les plus lumineuses qualités, et révulse ses ennemis protestants par les plus noirs défauts. Ceux-ci la présentent comme une séductrice perverse, une traîtresse, une « femme artificieuse » qui inflige les plus cruelles blessures « sous le masque de la courtoisie et de la bonté ». Selon lady Lochleven, ses lèvres ont tour à tour « flatté le faible François, conduit à la mort l’imbécile Darnley, répété les poésies doucereuses du mignon Chastelet et les chansons d’amour du mendiant Rizzio, pressé avec transport celles de l’infâme Bothwell ». Selon lord Ruthven, « le pays ne peut plus se laisser gouverner par une femme incapable de se gouverner elle-même[23] », une femme dont le règne n’a été « qu’une suite tragique de revers, de malheurs, de désastres, de dissensions intestines et de guerres étrangères », une femme préoccupée seulement de mascarades, de parties de plaisir et de messes[24]. L’intendant de Lochleven ne l’appelle pas autrement que « la femme moabite[25] », et l’accuse d’avoir fait du palais de Holyrood un lieu d’abomination[26]. Personnage historique.

- Mary Fleming, suivante de Marie Stuart l’ayant accompagnée à Lochleven. Pataude, ne s’intéresse qu’aux coiffures et aux vêtements. Historiquement, Marie Stuart a bien eu une suivante de ce nom.

- George Douglas, le plus jeune des fils du seigneur de Lochleven. En l’absence de son père et de ses frères, il remplit les fonctions de sénéchal du château, sous la direction de sa grand-mère. Autrefois, à Holyrood, il était vif et spirituel. À Lochleven, il a le visage toujours couvert d’un voile de sombre mélancolie, car il nourrit une passion inconsidérée pour Marie Stuart.

- Robert Dryfesdale, 70 ans, intendant de Lochleven. Ancien soldat d’un grand courage, converti à l’anabaptisme aux Pays-Bas. Un visage dur et sévère, une démarche lente et un ton de gravité. Méchant, jaloux, impitoyable, dangereux, déterminé. Fanatique aveugle, sombre fataliste qui ne voit ses actes que comme le résultat d’une nécessité inévitable. Se sert de la destinée « comme d’une apologie toute prête » pour tout ce qu’il lui plaît de faire[27]. Pour éviter à son maître George Douglas d’être entraîné par les charmes de la « belle magicienne » Marie Stuart, il va jusqu’à tenter d’empoisonner celle-ci et son entourage. Sa conscience est « à l’aise », il n’en éprouve aucun remords, considérant que c’était écrit. N’attend rien d’autre que de l’ingratitude de la part de ses maîtres, puisque c’est écrit. Mais d’une honnêteté rigide. Bien qu’il haïsse Roland, il produit un témoignage l’innocentant : « Sa mort me ferait plus de plaisir que sa vie ; mais la vérité est la vérité. » Se rend librement et toujours armé dans le cachot qu’on lui assigne. Prend librement le chemin d’Édimbourg pour y être pendu.

- Elie Henderson, chapelain de Lochleven, de l’Église chrétienne évangélique. Un raisonnement clair, méthodique et serré, une éloquence naturelle, une heureuse mémoire.

- Docteur Luc Ludin, prétendu médecin, chambellan du seigneur de Lochleven à Kinross. Grave, solennel, pédant, fier de lambeaux de science qui rendent ses discours inintelligibles. Profite de sa position de chambellan pour obliger les paysans à le consulter en tant que médecin. Jaloux des succès d’une sorcière qui guérit par les herbes, il compte bien la conduire au bûcher.

- Blinkhoolie, 80 ans, jardinier. Anciennement père Boniface, abbé de St. Mary's de Kennaquhair. Il accepte d’aider le père Ambroise dans ses menées séditieuses, mais à contre-cœur. Nonchalant, insouciant, il n’aspire qu’à vivre en paix. L’âge affaiblit ses facultés.

- Henry Seyton, frère de Catherine. Hardi, méprisant, brutal. Se querellant avec un vieillard, il n’hésite pas à le tuer.

- Hildebrand, garde de Lochleven qui boit toujours une pinte d’eau-de-vie avant de prendre sa faction.

Accueil critique

En 1820, L’Abbé connaît un grand succès. La critique est très favorable, voire enthousiaste. Les seules réserves concernent :

- le titre, comme Scott l'avait pressenti ;

- le personnage de Catherine Seyton, qui ne serait qu’une pâle copie de celui de Diana Vernon, l’héroïne de Rob Roy ;

- l’inconstance de Marie Stuart et son esprit caustique, non attestés historiquement[2].

La figure de Marie Stuart suscite au contraire l’enthousiasme de Louis Maigron, dans Le Roman historique à l'époque romantique : « Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la merveille des merveilles est encore, chez Walter Scott, le portrait de Marie Stuart, dans L'Abbé[28] ! » Maigron y voit en effet l’apparition d’une grande nouveauté dans l’art littéraire : ce personnage aurait « les qualités que demandaient alors vainement les imaginations à l’épopée ou à la tragédie [...] Vivacité, fraîcheur, grâce riante ou mélancolique, humeur goguenarde ou fine ironie » ; en un mot, la vie ; plus rien d’artificiel ou de conventionnel[29].

Pour Georg Lukács, « un des plus grands exploits descriptifs de la littérature mondiale » est la façon dont Scott parvient à concentrer, dès le début, dans le personnage de Marie Stuart, tous les éléments qui condamnent à l’échec son coup d’État et sa fuite (on pouvait même le pressentir bien avant qu’elle n’entre en scène, par la simple présentation de ses partisans[30]).

Henri Suhamy rappelle que Le Monastère et L’Abbé sont considérés comme des œuvres mineures, et qu’ils donnent le signal du déclin de la popularité de Scott[31]. Pour ce commentateur, une impression de tristesse domine dans tout ce que Scott a écrit en 1820[32], et la mélancolie est encore plus tenace dans L’Abbé que dans Le Monastère. Le lecteur peut se sentir frustré de n’éprouver aucune sympathie pour le héros et, s’il parvient malgré tout à s’identifier, il peut être déconcerté de voir tous « ses » efforts aboutir à un échec. La contrariété qu’il en éprouve pourrait expliquer la première baisse de popularité de Scott : « En 1820, dit Henri Suhamy, la froideur de Scott à l’égard de son jeune héros provoqua celle du public[33]. »

Traductions et adaptations

Traductions

- L'année même de la parution de l'édition originale, en 1820[34], L'Abbé, suite du Monastère, traduit en français « par le traducteur des romans historiques de sir Walter Scott » (Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret, selon Joseph-Marie Quérard), paraît chez Gabriel-Henri Nicolle à Paris, en quatre volumes in-12[34].

- Une traduction d'Albert Montémont paraît en 1830 sous le titre L'Abbé ou Suite du Monastère, chez Armand-Aubrée, à Paris[34].

- Une traduction de Louis Vivien paraît dans le tome XIV d'une édition en 25 volumes des Œuvres de Walter Scott (1840 et 1841), chez Lefèvre à Paris[35].

- Une traduction de Léon de Wailly paraît en 1848 dans le tome X d'une édition en 25 volumes des Œuvres de Walter Scott, chez Charpentier à Paris[36].

L'Abbé n'a pas été réédité en français, dans son texte intégral, depuis le XIXe siècle.

Adaptations

Éditions en français ne comportant pas le texte intégral :

- Le Page de Marie Stuart (L'Abbé), Paris, Delagrave, 1928[37] ;

- L'Abbé, dans Le Monastère, L'Abbé, L'Antiquaire, Paris, Tallandier, 1958[38] ;

- Le Page de Marie Stuart, adapté pour la jeunesse, Paris, Delagrave, 1959[39] ;

- Le Page de Marie Stuart, trad. Karine de Bondt, coll. « Les plus belles histoires du monde », Glaris, Lys-lez-Lannoy, Christophe Colomb, 1991[40].

Postérité

- Un hybride de rosa rubiginosa, « Catherine Seyton », est obtenu par lord Penzance en 1894[41].

- L'Abbé est brièvement mentionné dans la nouvelle de James Joyce, Arabie.

Notes et références

- Walter Scott, The Abbot, éd. Christopher Johnson, coll. « The Edinburgh Edition of the Waverley Novels », t. X, Edinburgh University Press, 2000.

- (en) « The Abbot », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 19 décembre 2011 (consulté le 24 mars 2017).

- L’Abbé, suite du Monastère, dans Œuvres de Walter Scott, t. XIII, Paris, Furne, 1830, p. 530.

- (en) « Introduction (1831) », sur gutenberg.org, 29 novembre 2016 (consulté le 29 mars 2017).

- « Kenilworth », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 20 juillet 2012 (consulté le 29 mars 2017).

- L’Abbé, éd. cit., p. 1 et 2.

- L’Abbé, éd. cit., p. 2.

- Le Monastère, dans Œuvres de Walter Scott, t. XII, Firmin-Didot, s. d., p. 268.

- L’Abbé, éd. cit., p. 5.

- Henri Suhamy, Sir Walter Scott, Paris, Fallois, 1993, p. 317.

- (en) « Where is Teviotdale? » sur janetmcnaughton.ca (consulté le 24 mars 2017).

- (en) « Battle of Langside », sur theglasgowstory.com, 2004 (consulté le 24 mars 2017).

- L’Abbé, éd. cit., p. 89-91.

- L’Abbé, éd. cit., p. 73.

- L’Abbé, éd. cit., p. 121.

- L’intendant Jasper Wingate perçoit que lady Mary ne souffre pas seulement d’un manque d’enfant, mais aussi d’un manque d’homme. L’Abbé, éd. cit., p. 71 et 72.

- L’Abbé, éd. cit., p. 397.

- L’Abbé, éd. cit., p. 22.

- La bataille oppose, le , partisans et adversaires du mariage de Marie Stuart et de Bothwell. Lequel, sur le champ de bataille, lance un défi en combat singulier à tout lord de la Congrégation qui se présentera. Mais il récuse tour à tour William Kirkcaldy, Murray of Tullibardine et lord Lindsay. Ce dernier, dans le roman, rappelle cet épisode à Marie Stuart. L’Abbé, éd. cit., p. 293.

- L’Abbé, éd. cit., p. 72.

- L’Abbé, éd. cit., p. 221.

- L’Abbé, éd. cit., p. 287.

- L’Abbé, éd. cit., p. 299.

- L’Abbé, éd. cit., p. 301.

- Sans doute une allusion au fait que Marie combat son propre fils. Le roi de Moab avait offert son fils en sacrifice pour obtenir une victoire militaire.

- L’Abbé, éd. cit., p. 478.

- L’Abbé, éd. cit., p. 479.

- Louis Maigron, Le Roman historique à l'époque romantique : essai sur l'influence de Walter Scott, Paris, Champion, 1912, p. 85, pdf de la réédition Champion, 1912.

- Louis Maigron, op. cit., p. 87.

- Georg Lukács, Le Roman historique, Paris, Payot & Rivages, 2000, p. 50.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 312.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 319.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 318.

- Joseph-Marie Quérard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens, et gens de lettres de la France, sur books.google.fr, Paris, Firmin-Didot, 1836, t. VIII, p. 563.

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- Notice bibliographique, sur catalogue.bnf.fr (consulté le 28 mars 2017).

- (en) Roch Rollin, « Walter Scott, Lord Penzance and Roses », sur rosegathering.com, 2005 (consulté le 28 mars 2017.